“红军渡”边 绿色新颜

2023-08-30孙泽宇通讯员韩兵曾鹏

孙泽宇 通讯员 韩兵 曾鹏

罾沟村,位于恩施土家族苗族自治州咸丰县朝阳寺镇。一条唐崖河,世世代代哺育着这座山区村庄,也承载着87年前的一曲英雄壮歌。

1936年,红军在寒夜之中突破敌人“围剿”,打響了湘鄂川黔根据地境内的最后一战——罾沟抢渡战役。红十八师300余名战士献出宝贵生命,鲜血染红了冰冷的河水,书写了一曲可歌可泣的红色战歌。

盛夏时节,隐匿于武陵山深处的罾沟村,山清水秀,绿意盎然。走进村庄,屋舍院坝一步一景,红色元素随处可见。不少访客纷至沓来,人们在这里追寻红色记忆、接受思想洗礼、汲取前行力量。

因其独特的革命历史,2022年,罾沟村成为全国第三批中央红色美丽村庄建设试点村。团结拼搏的罾沟人民,在红色文化的浸润和指引下,奋发砥砺前行,在乡村振兴的道路上,家家户户展新颜,乡村美景入画来。

跨年寒夜冰河抢渡

“一河倒流三千里,两岸峒藏十万蛮”,唐崖河横穿整座罾沟村,这条恩施咸丰的母亲河,见证了这样一段轰轰烈烈的红色革命史。

1935年11月,中央红军到达陕北后,整个长江以南仅剩最后一块红色区域——湘鄂川黔革命根据地。国民党调集11个师加4个旅约11万兵力,对此地进行疯狂“围剿”。

为保存革命力量,中央命令贺龙、任弼时领导的红二、红六军团实施战略转移。贺龙决定让红十八师开展游击战,策应主力部队突围长征。

“从湘西龙山一带,向北往长江边佯攻,吸引敌人,好让主力南下。”当时,贺龙对红十八师师长张正坤说。

完成掩护主力部队成功突围的任务后,红十八师却陷入了前有追兵、后有堵截的绝境中。危难之际,张正坤带领全师,开始向北转战鄂西南。

12月25日,红十八师从恩施来凤进入咸丰。1936年的第一个凌晨,全体官兵冒着严寒,趁着夜色赶到罾沟渡口。

此时,国民党军周燮卿旅与何友松团早已在河西岸布下防线,意图凭借有利地形和工事阻断红十八师入川之路。见敌人已将渡船扣留,红军便来到下游300米的浅水处摸黑渡河。

突然间,一声枪响打破了罾沟村的宁静。敌军发现了红军,一排机枪子弹向河中密集扫射,红十八师只能一边回击一边抢渡。

唐崖河两岸的枪声,从黑夜一直响到天明。虽然被敌人强大的火力压制,但红军依旧顽强拼搏、奋勇而上。历经数次突围后,上午11时许,红十八师终于在枪林弹雨中抵达对岸,摆脱国民党的“围剿”大军,成功入川。

罾沟突围战,也成了红军在湘鄂川黔革命根据地境内的最后一战。

1月9日,红十八师在贵州江口磨湾一带与主力部队会合。红六军团萧克、王震亲自出城迎接,紧紧握住张正坤的手,激动地说:“你带出了一支拖不垮、打不烂的英雄部队!”

赓续血脉共唤记忆

自2022年被纳入全国第三批红色美丽村庄建设试点以来,罾沟村以“拼搏”为建设主题,围绕罾沟突围战的革命历史,修缮红色遗址,建设红色阵地,着力打造有故事、有记忆、有内涵的红色美丽村庄。

走访村中前辈,收集革命史料,罾沟村以红十八师从罾沟突围战后的入川路线为蓝本,打造了一条名为“红军路”的特色观光研学路线。

“红军路”观光研学步道长千米,依山而建,蜿蜒曲折,通向唐崖河边,串连了白柚产业基地、罾沟渡口红色遗址、红色文化长廊、“罾沟突围”战斗纪念广场,最终到达政治生活馆。

“忠堡整编”“卡门遭遇战”“翻越雪岭麻柳界”……踏上“红军路”,步道两旁的革命故事橱窗依次陈列,串起了红十八师在咸丰的一幕幕“红色记忆”。

唐崖河两岸林木繁茂、绿意葱葱。一块刻着“红十八师抢渡罾沟战役遗址”的石碑,向人们诉说着一众将士在这里浴血奋战的故事。

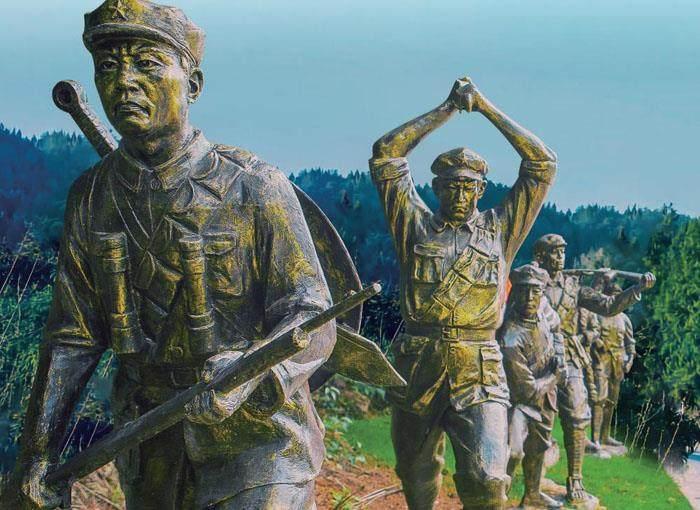

穿过红色文化长廊,在“罾沟突围”战斗纪念广场两侧战斗浮雕的映衬下,7名红十八师战士踏船抢渡的战役主题雕塑,伫立广场中央。

“这块地是村民无偿让出来建广场的,这也是我们运用‘共同缔造理念共建红色美丽村庄的一个缩影。”朝阳寺镇组织委员韩兵说。

利用原供销社旧房改造而成的政治生活馆,集学习、教育、展示、交流和服务功能于一体,不仅展示了咸丰老区光辉的革命斗争历史,还设置了“红色课堂”,打造红色文化教育地标性阵地。

馆内村民自发捐赠的历史物件中,古稀老人贺光彬历时月余、手工打造的一艘红军渡船复刻版模型格外醒目。“从小就听父亲讲述村里的红色故事,造这一艘船,也是我对革命烈士的一种缅怀。”

此外,罾沟村还组建起“党员+村民”的讲解员队伍,先后培养了9名“红色宣讲员”。在“红军渡”码头边讲起革命故事,贺光彬和几位老同志慷慨激昂,“红军不畏生死,三次冲锋,吓得敌军连连后退……”

壮大主业“红旅”融合

漫步村庄,一簇簇艳丽鲜花、一排排整齐栅栏、一颗颗饱满白柚次第映入眼帘,乡村田园充满诗情画意。柏油路边,红军战士雕塑重现着革命岁月;村宅屋面,红色故事壁画描绘着军民之情。

依托浓厚的红色氛围,如今的罾沟村,正在打造“红色文化+绿色产业”的责任地、示范田,不断深耕主导产业,丰富红色文化旅游形式,壮大集体经济,推动富民增收。

起初,由于没有产业支撑,村民们的日子并不红火。“好不容易种上了畅销的红柚,但由于品种逐渐老化,也是好景不长。”回想过去,罾沟村五组组长贺德光感叹道,“看着又大又圆的红柚卖不出去,乡亲们都焦急万分。”

乡村要振兴,产业必振兴。近年来,罾沟村坚持因地制宜,结合本地优势发展罾沟特色产业,将原有的千亩红柚转变成如今的白柚产业基地,村集体继续托管渡口周边土地发展白柚50亩,全面推动白柚特色产业扩面增效,引领党员群众自觉抓好产业分片、分区管护。

“走完了‘红军路,再来品尝‘红军饭!”随着全国红色美丽村庄建设的深入推进,各级各地前来参观学习的游客越来越多,罾沟村党支部敏锐“嗅”到了商机,决定利用红色资源,盘活村级闲置资产,通过村集体经济股份合作社积极创办“红军食堂”。

罾沟村党支部书记薛源介绍,他们推出当地特色的“忆苦饭”,在促进村集体增收的同时,也为游客献上一场味觉上的“红色体验”。

不少党政机关、社会团体纷纷来到这里开展红色文化学习教育活动,重温峥嵘岁月、聆听革命故事。今年3月以来,罾沟村已累计接待各类观摩学习团队106个,游客6500余人次,带动村民在家门口就业,村集体增收初见成效,真正走上一条“红旅”融合发展新路径,实现支部强、产业兴、村庄美、人才旺、治理活的华丽蝶变。