泓洋巨怪

2023-08-30索何夫

索何夫

在各路幻想作品中,“海怪”们是颇为“寻常”的一类,是一群与地球上的鱼类、海生爬行类和海洋哺乳动物发生了趋同演化的普通海洋生物,虽充满“外星范儿”,却大致上符合科学原理,并不“惊世骇俗”,更无法与人类文化史中出现的诸多海怪比肩。

虽有南岛人、维京人这种高度亲近海洋的民族,但对大多数人类群体而言,海洋都是危险莫测的,对古人而言更是近乎“无底无垠”的深渊,自然成为各种想象中的巨大怪物的藏身之所,并在传说中不断重塑,甚至“翻新”到现代社会产物科幻作品中……

共同的记忆:大鱼、巨龙与巨蛇

海洋传说里,“大鱼”必然出现:古中國鲲的传说已有数千年历史;地中海的居民早在四十个世纪前,就在用马赛克拼贴画描绘巨大的海鱼形象;日本传说中有巨大的、足以造成地震的鲶鱼;印度洋的航海者普遍相信,某些海岛是长期浮在海面的大鱼形成的,《辛巴达航海记》中就有相关描述……翻开近代之前欧洲人绘制的、很不规范的世界地图,汪洋大海中更是四处点缀着似鲸非鲸、似鱼非鱼的家伙。

日本传说中的鲶鱼

“海怪”的原型“大鱼”便是人类在海洋上经常遭遇的大型鱼类乃至鲸类,其中鲸类很可能占绝大多数。毕竟,现代海洋里无论是顶级掠食者还是巨型滤食者,可以产生“海怪”级生物的生态位基本上都被这下海的四足兽们(虽然早就没有“四足”了)所占据。大型硬骨鱼类里早就没有了像中生代的利兹鱼那样的大块头,旗鱼类、鲔鱼类和翻车鱼类虽不算小,但并不足以成为人类梦魇的源头;软骨鱼中虽然存留了一系列巨型品种,比如鲸鲨、姥鲨和巨口鲨,但也并非航海能力局限于近海地区的古人能经常遇到的;而各类掠食性鲨鱼里,块头最大的也不过是体长五到六米的大白鲨。因此,只有鲸类能担此“重任”——中世纪地图上“海怪”的尾鳍与水面平行而非垂直,就是脊椎上下摆动的鲸类的基本特征。传说中“大鱼长期漂浮在水面,被误认为是小岛”,很可能是对突然出现又随着地质活动很快消失的不稳定火山岛以讹传讹的产物。

斯皮尔伯格与“大白鲨”

因此,作为生物分类学并系群的鱼类在“海怪”传说中的分量并不大。直到现代,一切才有了变化。这“归功”于史蒂文·斯皮尔伯格1975年的成名作《大白鲨》。这部小说改编的极其经典的恐怖片,成功塑造了一头不可理喻、充满攻击性且极度致命的“海怪”。当然,片中的海怪“大白鲨”远超现代大白鲨的极限体型,更接近早已灭绝的白垩刺甲鲨或巨齿鲨等巨型掠食鲨鱼。片子大获成功后,“鲨鱼等于食人怪”便深深植入一代人的思维,并引发了数十年的跟风势头。其中有《巨齿鲨》这种较“硬”的科幻作品,有B级烂片榜常客《夺命双头鲨》《夺命三头鲨》等系列“某头鲨”作品,也有猎奇的《恐怖鲨鱼人》《鲨卷风》。甚至“鲨鱼有害”思维导致20世纪末人们对鲨鱼保护长期缺乏,斯皮尔伯格甚至专门为此致歉。不过,之后为了避免太过“老套”,科幻作品里通常很少出现典型鱼类形象的“海怪”,偶有出现,也经常混杂一些其他生物的特征,比如《星球大战1》里纳布星深海中出没的“奥皮海洋杀手”和“科洛爪鱼”,就在设计中混杂了节肢动物的肢体。

白垩刺甲鲨在“叫板”海王龙

“鱼形”海怪的另一个分支是人鱼。最常见的是童话中“人畜无害”的美人鱼,长得不那么“美”的鱼人、鲛人之流也屡见不鲜。这类生物的原型,很可能是青铜器时代劫掠海岸的“海上民族”,或者铁器时代在沿海活动的海盗。在幻想作品里,鱼人们通常扮演着“杂兵”和“炮灰”的角色,是大boss的走卒。比如洛夫克拉夫特笔下那些能够混迹于人类社会的“深潜者”,就侍奉着“父神大衮”和“母神海德拉”这两个大家伙。

讽刺的是,虽然古希腊人在公元前就已发现鲸和海豚并非鱼类,但大多数其他古代社会并未注意到这点,而是普遍以鲸类形象指代“大鱼”。有趣的是,除被当成鱼类,鲸类很可能还扮演了另一类传统怪物——海蛇与海龙——的原型。

科洛爪鱼

现实世界,中低纬度海洋里确有种类繁多的海蛇。这些海洋爬行动物的尾巴演化为桨状,通过类似鳗鱼的游泳姿态扭曲身体前进,地面爬行的能力也已随腹鳞退化而部分或全部丧失。海蛇拥有很强的毒性,对沿海的游泳者、浮潜者、采珠人而言,是非常可怕的威胁。但最大的海蛇体长难超两米,与神话中那些长度动辄能填满天际线的超级怪物——如北欧神话的耶梦加得——完全“不在一个次元”。海龙则更瘦小脆弱,以浮游生物为食,除细长的体型有点儿“龙”味,其他地方根本看不出与“龙”有什么关系。自然,它们也不可能是传说中盘踞海洋的“巨蛇”“巨龙”的原型。

从斯堪的纳维亚到西太平洋沿岸传说中经常出现的“巨蛇”“巨龙”类海怪的来源究竟是什么?最常见的解释是大中型鲸类的骨骼。鲸类在数千万年适应海洋生活的过程中,后肢先演化成划水用的蹼足,然后成为痕迹器官,最后彻底消失,连骨盆也逐渐退化。因此,一具死去的鲸类骸骨往往显得非常“细长”,更接近蛇类的骨骼,而它们庞大的身躯也很容易令人联想到“巨龙”。即便在近现代,将死去鲸类的骸骨当成“龙骨”(比如著名的“营口坠龙”事件)的情况也时有发生。

北欧神话耶梦加得三兄妹

除此之外,“海龙”和“海蛇”也可能有别的形象来源,如大型头足类断裂的肢体、漂荡的巨型褐藻,或被称为“龙宫使者”的皇带鱼。皇带鱼虽不是凶恶怪物,但体型细长,极限长度可达十二米。这些深海硬骨鱼通常很少被人发现,偶然出现在海面,被古代人误认为是“大蛇”乃至“龙种”倒也并不奇怪。近现代后期,随着人类对海洋越发了解,“大海蛇”和“海龙”这些“土气”的幻想形象迅速过气,最终只存留在小规模民间崇拜活动或神秘动物学似是而非的“目击报告”中,不再是幻想中“海怪”的主流形象了。

皇带鱼

“异形”:无脊椎动物与海怪形象

巨大的头足类动物(如北海巨妖“克拉肯”)、甲壳动物的海怪形象在前现代社会中并不常见,因为航海业与渔业技术不发达时代的人们很难捕捉到生活于深海的它们。虽说地方传说,比如古中国地方神话里存在着“虾兵蟹将”之类的角色,但它们的原型通常是淡水水域的虾蟹,且显然是不值得一提的角色。

但进入近代后,巨型头足类海怪的传闻就越发密集了,这主要得“感谢”日益发达的远洋捕鲸业。作为捕鲸业的主要猎捕对象,抹香鲸因其头部巨大的脑油体和极为珍贵的龙涎香而大受“追捧”。这种巨型齿鲸最常见的食物,正是深海的大型头足类。人们从抹香鲸消化道中发现了大量巨型头足类残骸,包括内骨骼、鹦鹉状喙,以及没有完全消化的软组织。许多老年抹香鲸的皮肤伤痕累累,布满了头足类(比如大王酸浆鱿)留下的痕迹。这些发现让那个时代的人类对深海巨型生物的体型做出了错误的估计。19世纪末,“足以摧毁船只的巨型章鱼”的存在几乎是学术界公认的事实,许多船只神秘消失——最著名的是明治时代的日本海军订购的“亩傍”号巡洋舰——也被认为是遭遇了这些深海怪物的攻击。这一时期的文学作品,对这帮“触手怪”的夸张描述更是数不胜数。《海底两万里》中的经典桥段便是例证。

北海巨妖“克拉肯”

20世纪中叶后,深潜器发展和声呐技术进步,人类对深海的了解进一步加深。科学家们意识到,过去对深海巨型头足类的描述实在是离谱,遂进行了一定程度的修正。但巨型头足类“非我族类”的形态特点,以及长期流传的海怪故事,已将人们意识中的海怪形象与“皮肤光滑、触须众多”绑定在了一起。因此,头足动物在科幻作品里的出场率并不低。除海怪片《极度深寒》外,克苏鲁神话中的“主人公”“旧日支配者”克苏鲁也长着典型的“章鱼脑袋”,甚至20世纪初科幻作品中的外星侵略者、《普罗米修斯》中出现的“原始抱脸虫”,也被描绘成类似章鱼的形象,很难说其中没有人们对海洋头足类发自内心的恐惧。甚至外形类似的水母,也会去“客串”海怪,比如在乔治·马丁的《图夫航行记》及子供向①动画《精灵宝可梦无印篇》里。

甲壳动物成为通俗文化中的海怪,是在晚近时代②。清代聂璜的《海错图》收录了“海蜘蛛”,但这种传说中巨大、以人类为食的怪物与现实中的海蜘蛛毫无关系,盘踞海岛而非深海,长相类似《哈利·波特》里生活在禁林中的大蜘蛛。真实的海蜘蛛则是特化、古老的甲壳生物,在数亿年前就已与虾蟹分道扬镳,其貌不扬、“瘦骨嶙峋”、靠捡拾有机物残渣糊口,自然不可能是“海蜘蛛”传说的原型。

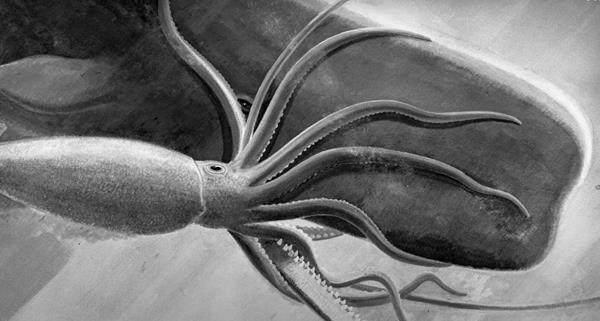

鲸鱼与鱿鱼

“虾兵蟹将”们开始真正“崭露头角”,是在20世纪下半叶兴起的一系列粗制滥造的“未解之謎”式“科普”作品里。冷战时代核军备竞赛造成谈“核”色变,许多“核废料导致生物突变”的地摊文四处流传,大型甲壳动物甘氏巨螯蟹不幸成为编排对象。拥有展开后近两米细腿的巨型蜘蛛蟹就是食人“海蜘蛛”的原型之一,地摊“科普文”将其添油加醋地说成“杀人蟹”,称其为“核辐射后的变异产物”,“可用细长的肢体捕食人类”。其实这类甲壳动物的“块头”水分极大,除细长肢体外,其躯干质量至多二十千克,非但没本事吃人,反倒因肉质鲜美经常被渔民捕获。另一种“核辐射变种怪物”是端足类中的大王具足虫,但它们对人类更没威胁,且还保持着绝食的世界纪录:日本一家水族馆里的大王具足虫一度三年不吃任何东西却还活着。

海蜘蛛结构

“虾兵蟹将”的恐怖传说虽已淡去,但它们还是会出现在幻想作品中。比如《半条命》里的“猎头蟹”,它“抓住人类脑袋,吃掉脑子”的捕食方式,一定程度上还原了传说中“杀人蟹捕食”的方式。电影《第九区》里,来地球逃难的外星人形似巨虾,强调了它们“非人”的本质。至于这种外形是激起了人们的恐惧和排斥,还是让某些老饕下意识地食指大动,就是后话了。

远古来客:海洋爬行动物

新生代全新世,“海洋爬行动物”早已日薄西山。湾鳄这种大型咸水鳄算低纬度地区的滨海一霸,经典文学作品《祭鳄鱼文》对它也有记录,但他不是严格意义上的“海洋生物”,仍能回到岸上行动,没有像其古代远亲达寇龙、地蜥鳄一样演化出纯水生特征。海蛇、海龟之类属于边缘生态位,也和“海怪”没多少关系。

但从19世纪末始,幻想作品中的“海怪”,海洋爬行动物占比很大,且已灭绝的鱼龙、蛇颈龙之流是主角,海洋里、地心中都游弋着这帮“远古来客”。《地心历险记》里,从冰岛火山口进入地底的主角在横渡地下海洋时,就遇上了这些家伙。

20世纪“恐龙热”后,现代人对之前的“鱼龙热”“蛇颈龙热”已没什么概念了。但事实上,鱼龙比恐龙更早被人类发现和分类。最早发掘的鱼龙化石,出土于1699年的威尔士,18世纪一系列脊椎等化石又被陆续发现,古生物学家玛丽·安宁于1811年发现完整的鱼龙化石,1821年发现相对完整的蛇颈龙化石,这些发现最终让玛丽·安宁做出“生物可能灭绝”这一颠覆过往生物学基本认知的重要结论。这一时期,巨齿龙和禽龙等恐龙化石也已开始出土,但大多并不完整,甚至不足以让古生物学家准确复原这些“大蜥蜴”的面貌,更无法形成直截了当的视觉冲击。因此,19世纪的“远古洪荒时代”图画上的生物都是鱼龙和蛇颈龙,而非恐龙。赫伯特·威尔斯的《时间机器》中,主角在未来目睹人类文明的衰亡景象时,也是用“像鱼龙一样灭亡”而非“像恐龙一样灭亡”来打比方的。

玛丽·安宁

海洋爬行动物普遍不是“吃素的”(海鬣蜥这种“两栖”特殊物种除外),无论是三叠纪之后出现的掠食性鱼龙,还是以捕食头足类和鱼类为生的蛇颈龙,都有颇为“野蛮”的好牙口。当它们的完整化石出土后,这两种生物立即就被描绘成极为凶恶残暴的怪兽。维多利亚时代的版画上,这两位经常在翻涌的大海中相互撕咬,背景是爆发的火山。工业革命后,人们很喜欢用它们的形象来强调“野蛮和无序”,衬托“文明的光辉与进步”,也是将海洋爬行动物和“怪兽”联系在了一起。19世纪末,地理大发现基本完成,“失落的世界”“地球秘境”这类题材越来越有吸引力,以各种海洋爬行动物为主角的海怪故事也越来越多。

“瑞洋丸”号事件

进入20世纪后,摄影技术发展,各种“未知生物”的故事开始大量增加,且很大一部分附会为“远古海洋爬行动物孑遗”。鼎鼎大名的是尼斯湖水怪和尚普兰湖水怪,被说成是蛇颈龙。远洋渔船也经常将目击的或捞起来的未知古怪动物残骸当成这类海怪,最著名的是1977年的“瑞洋丸”号事件。当然,这类事件或再无下文,或被证明是死亡的鲨鱼、不易见到的喙鲸类等现有生物。但公众猎奇的兴趣要远强于了解事实的动力,因此,海洋爬行动物作为海怪“扛把子”的地位也就这样固定下来,并产生不少经典形象,比如知名度很高、咆哮荧幕数十年,直到21世纪还在“推陈出新”的哥斯拉。

哥斯拉

不过,与“传统”的海洋爬行动物式怪物不同,某些版本中哥斯拉被设定成“远古怪物”形象并非純粹的“洪荒时代的残影”,而更接近“自然灾害”概念的提炼。这头能发射毁灭性放射性吐息、像踩碎海滩沙堡般毁灭城市的超级怪物,实质上已超出“海怪”的概念,变成了一场“移动的天灾”。而与哥斯拉的战斗,自然也成为英勇的试图维护人性与秩序的主角们“驯服无羁自然暴力”的舞台表演。在这一点上,哥斯拉又与19世纪版画上那些互相撕咬的鱼龙和蛇颈龙们并无二致。

一只鱼龙和两只蛇头龙在打斗

总之,尽管现代人类对海洋的理解早已远胜往昔,但对深渊之下互为表里的好奇与恐惧并没从文化记忆中消退。因此,在未来,无疑还会有更多“合理”或“不合理”的海怪,从地球甚至遥远外星的深渊下冒出,并在银幕上为观众们带来更多惊悚。

【责任编辑 :尾 巴】

① 网络流行语,意为“面向儿童”。

② 指从鸦片战争到中华人民共和国成立这一段时间。