基于旅游凝视理论的共同富裕背景下乡村旅游资源开发研究

2023-08-29韦小良

韦小良,王 英

(1.浙江省文化和旅游发展研究院,浙江 杭州 310002; 2.浙江旅游职业学院,浙江 杭州 310002)

共同富裕是社会主义的本质要求,是人民群众的共同期盼,是中国式现代化应有之义。全面实施乡村振兴战略,推动共同富裕,短板弱项在乡村,优化空间和发展潜力也在乡村。新时代背景下,农村是实现共同富裕的重点和难点。乡村地区拥有丰富多样、地方性浓厚的自然风光、特色文化与民俗资源,发展乡村旅游,已成为推动乡村产业高质量发展、促进共同富裕、满足人民美好生活需要的重要力量,其在繁荣乡村产业经济、促进居民收入增长、保护和传承乡村文化、丰富居民生活等方面具有重要作用,可逐步推动实现城乡居民物质和精神富裕[1-2]。然而,目前乡村旅游存在旅游基础设施落后[3]、旅游产品层次开发不够[4-5]、产业链并未有效延长、社区参与度较低[6-7]等问题,且旅游资源开发存在不当与错位、创造性传承和创新性发展认识不足[8-10]等问题,如何摆脱当下这种困境与考验成为现阶段需要立时解决的问题。

以往关于乡村旅游资源研究多从乡村资源分类、乡村资源评价以及乡村资源可持续利用发展等角度开展[11-13],集中探讨国家、省域等层面较大尺度的资源评价与分布,很少有人关注微观区域具体村域内资源情况。以共同富裕为研究切入点,从微观区域内主客视角出发,运用旅游凝视理论,对乡村旅游地社区居民和游客认知中的旅游资源展开调查和研究,探究其认知中旅游资源的差异情况,从而提出适应乡村地区旅游资源开发的发展策略。此外,还对乡村旅游推动地区经济发展与缩小居民收入差距及社区居民参与途径及旅游发展过程中的空间正义问题进行了探讨。

1 理论基础

旅游凝视理论起源于福柯提出的“凝视”概念,后厄里引入到旅游研究中成为“旅游凝视”理论,并成为旅游研究中重要的理论分析工具。该理论认为凝视是一种作用力,代表一种权力,反映了旅游者的旅游欲求、旅游动机和旅游行为;且凝视理论涉及多主体,并非只有来自旅游者的凝视,还包括东道主凝视、专家凝视、隐性凝视以及各凝视力量因权力悬殊和变化而互相凝视产生的多种旅游凝视系统[14]。其中旅游者和东道主的互相双向凝视:作为本地人“我者”的东道主和外地人“他者”,即游客的关系应如何处理[15]和主客之间的互动和博弈过程[16-17],对旅游目的地可持续健康发展具有重要意义。具体来说游客凝视反映了其对旅游目的地的印象与感知,影响其旅游体验和旅游行为,而社区居民也在凝视本地并反向凝视游客,观察游客,形成居民认知中的旅游形象,且积极表达自己态度,如有意识地、主动地开发自身的物质和符号性资源来发展旅游业[14]。主客互动已发展成为一种特殊的旅游吸引物,通过主客互动还可反映出不同个体之间的文化互动与社会关系方面的融合与交流[18-19]。以主客差异研究为抓手,可以帮助我们了解主与客在旅游发展过程中不同发展阶段的表现形式,更好地理解旅游给目的地带来的不同层面的影响。因此,本研究选择凝视理论探索主客凝视下对乡村旅游资源认知的差异。

2 研究设计

2.1 研究区域

本研究选择的案例地为浙江省青田县龙现村,其所在区域为浙江省山区26县之一,关于如何实现山区26县共同富裕是建设共同富裕示范区的关键所在。此外,龙现村从1998年开始发展乡村旅游,其旅游发展业态已相对成熟、社区居民感知中的旅游影响相对丰富,故选择该案例地。2005年,青田县方山乡龙现村稻田养鱼“鱼跃龙门”,走向世界,被联合国粮农组织认定为首批全球重要农业文化遗产稻鱼共生系统的核心保护区。龙现村有1 200多年的稻田养鱼历史,具有得天独厚的养殖田鱼优势。据统计,目前全村养鱼梯田有26.67 hm2,水塘140多个。稻田养鱼已成为当地农民祖辈相传的种养习惯。村民的房前屋后、田间地头,凡是有水的地方,不论稻田、水渠、水沟、水池、水塘,也不论水深水浅,都养殖田鱼,走进龙现就如走进了鱼的世界,“有塘就有水,有水则有鱼,田鱼当家禽”构筑了一道亮丽的风景线;龙现村是青田华侨最早的发祥地之一,村民走出国门,侨居世界50多个国家和地区,名副其实的“家家有华侨”。

农业农村部先后命名或评定龙现村为“中国田鱼村”“第二批全国乡村治理示范村”“全国百个特色村庄”等。截至2022年底,龙现村获得“第四批全国乡村旅游重点村名单”“国家3A级景区村”“省级农家乐特色村”“丽水山居精品民宿所在村”“省级美丽乡村特色精品村”“市级乡村振兴示范实训基地”“市级中小学生研学营地”、“全国百个特色村庄”等荣誉称号,其乡村旅游发展始于1998年,发展模式以简单的“农家乐”为开端,先后创办“农家乐”20余家,逐渐演变为集自然观光、农耕文化体验、民宿、研学等多种旅游形式。

2.2 数据收集情况

本研究主要基于2018—2022年连续在龙现村开展实地调研,调研时间共计79 d,分为两个阶段,第一阶段调查时段为2018年7月份、2019年7月份、2020年8月份。此阶段主要为旅游资源认知数据的收集,内容包括龙现村居民的半结构访谈以及旅游资源的实地调查与勘探。其中居民访谈时间大多在30 min以上,访谈内容主要包括被访谈者的基本信息,当地资源状况,旅游发展感知及参与旅游发展态度等情况。因龙现村经常有出国务工的村民,存在一定的人口流动,故在2018年共收集了在家的访谈数据31户。在此基础上,2019年再次进行调研时剔除了前一年的样本,共收集了20户的访谈数据,最终共收集样本数据51户。随后及时对访谈文本进行文字转换,提取文本中关于当地旅游资源的信息以及当地居民提到的关键词。第二阶段为2021—2022年的8月份,此次调研目的是为探究社区居民对乡村旅游发展的态度及共同富裕的感悟与理解。此阶段共访谈居民29户。

游客数据主要通过实地访谈和问卷收集两种方式。实地访谈是在2018—2019年进行,问卷收集是在2020年实地、2022年线上问卷两个阶段开展进行。其中调研期间共访谈游客23人。通过对前阶段实地访谈内容的分析统计,设计出游客调查问卷。问卷内容包括游客对旅游资源的时间认知和内容认知,以及游客基本信息。其中资源内容认知的有形旅游资源为水稻、田鱼、蔬菜、野生蔬菜、中草药,无形旅游资源以水稻育秧知识和种植技术、传统田鱼孵化技术、农具种类及用途、鱼灯舞、开犁节为测量指标,以上内容主要通过李克特5级量表尺度(Likert Scale)进行测定(1表示完全不了解,5表示十分了解)。此外,传统建筑及其他重要地点,通过多项选择统计次数的方式凸显其在游客认知中的重要性。共计发放问卷247份,有效问卷230份。

2.3 研究数据的处理

居民和游客访谈文本主要通过ROST CM6进行词频的提取与分析,获取与旅游资源相关的词语与表达。对游客问卷的处理主要运用SPSS 22.0对问卷进行描述性统计分析,通过均值、方差和标准差获取到大致类别,结合前面游客访谈文本,得出游客认知中的旅游资源构成。

3 研究结果

3.1 研究样本情况

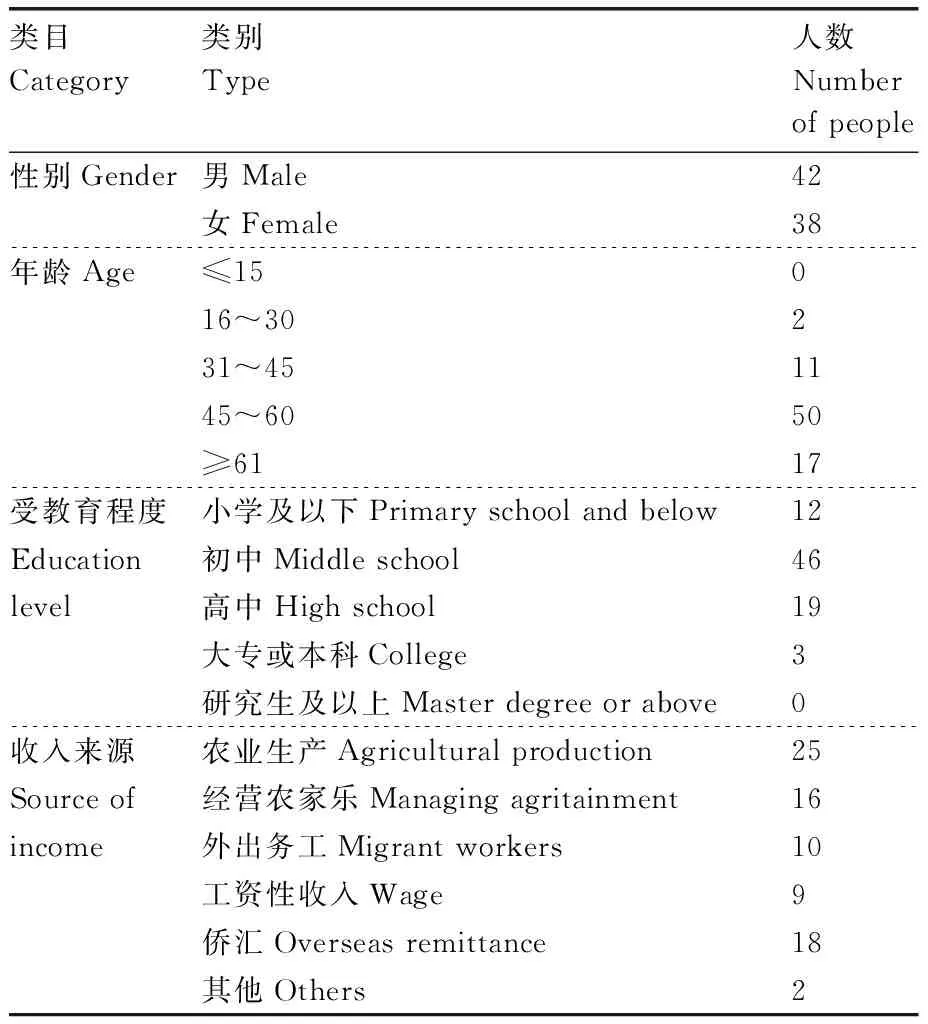

表1是龙现村社区居民的基本情况。总体来看,性别比例基本平衡;年龄在45岁以上比重为84.3%,其中61岁及以上的居民为17位,从侧面反映出乡村目前人口老龄化的现状,同时年龄较大的社区居民对本地资源认知更为全面深刻,使数据收集更加完整与科学;社区居民受教育程度较低,初中以下教育水平为普遍现象;其收入来源多为农业生产、经营农家乐和侨汇,其中农业生产所占比重较高,即龙现村农业生产与生活仍是不可或缺的一部分。乡村旅游资源与农业生产生活密切相关,说明此次调研对象的选择较为恰当。

表1 社区调研对象基本情况Table 1 Basic information of local residents

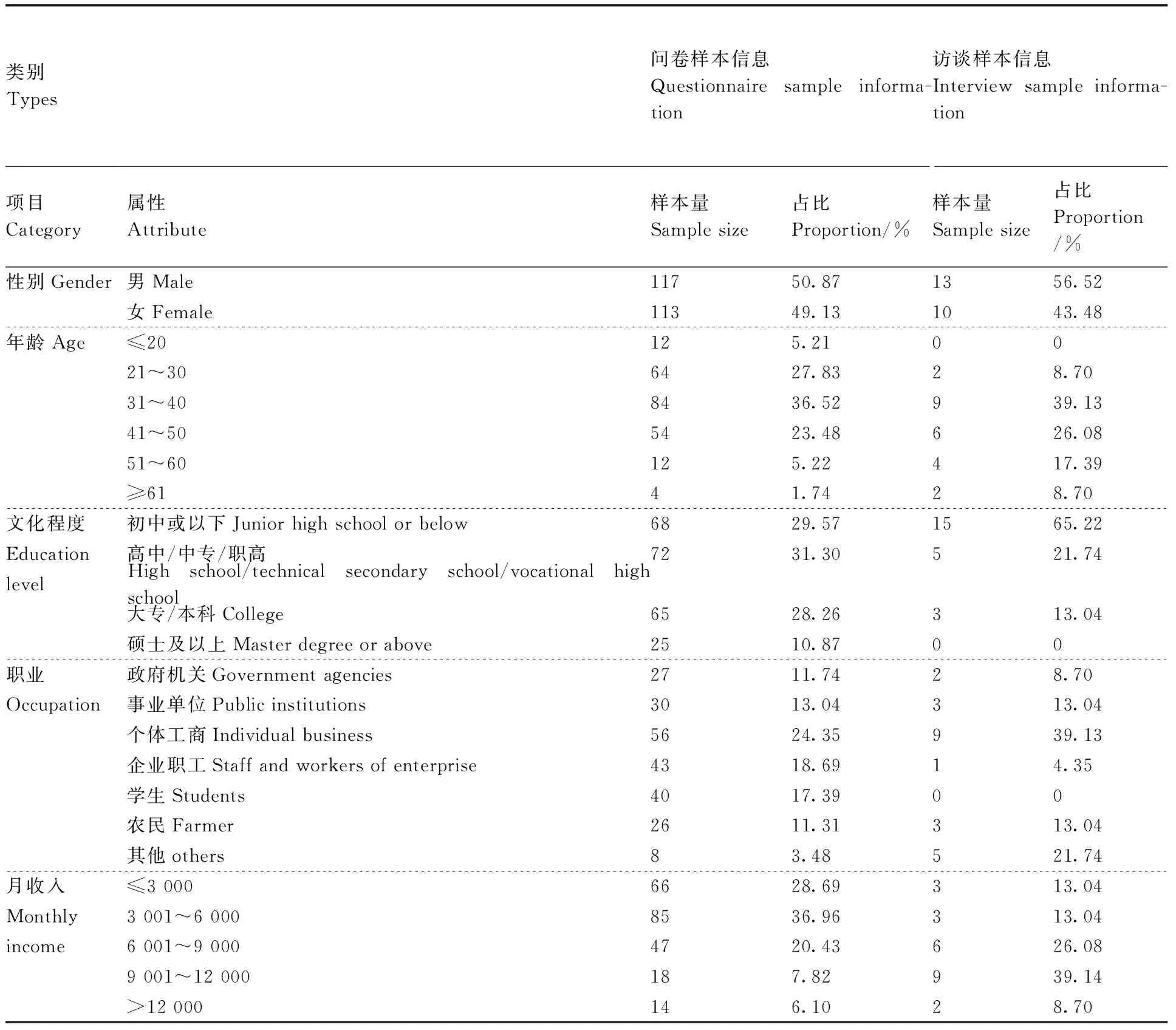

表2是调研游客的基本信息。其中A部分为实地调研问卷的基本信息,B部分为访谈游客信息。A部分游客性别比例基本持衡,年龄主要集中在21~50岁,占到87.83%的比重,20岁以下的游客比重为5.21%,调研时间为暑假,这部分游客主要为学生;受教育水平主要为高中及以上学历,所占比重为70.43%。这些人群中,个体工商人数较多,占到24.35%的比重。案例地距离丽水、温州较近,此地居民大多从商。此外,农民也是一个不容忽视的群体,其比例为11.30%。就月收入来说,3 001~6 000元的人数约占36.96%。另外,B部分调研对象的年龄主要在31~50岁,为样本总量的56.3%。相对于网上问卷,当地访谈游客的受教育水平相对较低,多为初中及以下学历,占68.8%。职业也多为个体工商户(37.5%),与问卷结果一致,但其个人收入情况在6 001~12 000元的较多,为50%,相对较高。

表2 调研游客的基本信息Table 2 Research basic information of tourists

表3 主客凝视下的旅游资源差异Table 3 Differences in tourism resources under the gaze of the host and guest

3.2 乡村资源整体分析

学界关于乡村旅游的概念及乡村旅游资源分类目前还未达成统一的认识。本研究沿袭刘德谦于2006年提出的乡村旅游概念,即“乡村旅游是以乡村地域及农事相关的风土、风物、风俗、风景组合而成的乡村风情为吸引物,吸引旅游者前往休息、观光、体验及学习等旅游活动。”传统乡村以自然环境和传统文化特色为吸引物。自然类资源包括乡村的山水、空气、动植物以及这些资源组合而成的自然风光、景观风貌等;人文类资源包括传统建筑、民俗文化、农业景观、农土特产等,以及背后承载的乡村生活经验、乡村文化价值等精神层面的资源。而城市中所没有的“乡土性”是乡村旅游资源的重要标志特征。龙现村自然类资源主要有稻鱼景观、田鱼养殖、水稻种植、奇云山景区等自然风貌;水稻、白菜、豇豆、茄子、番薯等以及野菜和当地药材等表现形式。人文类旅游资源主要包括地方饮食习俗、地方特色建筑、名树名木、民间歌舞、文化节事、民间习俗等,如糖糕、山粉饺、田鱼干、菜干等地方饮食风俗,吴乾奎故居、吴氏宗祠等地方特色建筑,鱼灯舞、尝新饭等民间节事等。

3.3 主客凝视内容差异

在社区居民看来,本地的旅游资源共有6种类别,主要有稻田景观、地方作物品种、传统建筑、传统饮食、自然环境等,具体表现形式与其本身存在的旅游资源并无明显区别,其中居民认知中的资源多与自身生活生产息息相关多,较为具象。相对而言,游客认知中的资源构成种类与丰富度较低,仅有3种,主要以自然景观、传统饮食、地方作物品种等为主要内容。其二者在资源构成中存在相同的类别,如地方作物品种、传统饮食等,但其所涵括的具体表现形式丰富度和完整度却存在很大差异,即社区居民认知中的丰富度要大于游客。这是因为在乡村旅游地,社区居民是当地社区的创造者和传承者,是其主体所在,故而其对本地旅游资源较为了解,在今后的旅游发展过程中,要充分发挥社区居民的积极性,尊重并听取居民的意见,实现社区增权。再者游客对旅游地的认知与体验主要是通过旅游产品和旅游服务获得的。游客对旅游资源认知的匮乏,在一定程度上也折射出当地旅游发展仍需发力,一些直接与农业文化、乡村文化、地方文化内涵相关的旅游资源,并未通过旅游这一途径实现有效传播。此外,社区和游客并未认识到一些旅游资源(如水稻种植技术以及一些民风民俗等)和农耕活动等,他们更关注物质化的存在,如田鱼和田鱼干,水稻等,而对精神文化层面关注较少,这说明龙现村乡村旅游在丰富精神财富作用程度不强,此后仍需继续挖掘文化旅游资源,开发相关旅游产品,设计相关旅游活动;也在一定程度上表明当地居民文化地方认同感不强,文化自信需加强。

将社区认知中的旅游资源以及游客认知中的旅游资源在空间分布上进行对比,以核密度和格网图层二者来进行表达,其中核密度以变化值测度观察为判断标准将核密度分为5个等级,颜色越深,表示核密度越高;格网图层是将龙现村按照统一标准划分为若干个50 m×50 m的像元,观察每个像元里分布的资源旅游种类。通过分析发现其存在一些共性,首先二者核密度都呈现多个中心集聚分布的态势,且都从龙现村村庄开始,集聚程度依次向东逐渐递减。其次二者的分布最密集的区域主要为村庄中部教堂附近和村西南方向吴乾奎故居处,主要是因为此处为村庄人口密集处,周围居住居民较多,居民大都选择在家门口种植蔬菜,而蔬菜类旅游资源点最为丰富,再加上都紧挨稻田、分布着人文景观,故分布最为集聚。

A, 社区凝视下的旅游资源分布情况; B, 游客凝视下的旅游资源分布情况。A,Distribution of tourism resources under community gaze; B, Distribution of tourism resources under tourists gaze.图1 社区居民与游客凝视下的旅游资源分布情况Fig.1 The distribution of tourism resources under the gaze of community and tourists

但其空间分布也不乏存在一些差异:从格网图层来看,游客所认知的旅游资源种类最多只有2种,社区居民相对多一些,有4种,在一定程度上说明游客多对遗产地认知较为片面,需进一步提高游客的认识,也验证了乡村旅游地社区居民对本地资源的了解程度和主体地位,也说明社区居民和游客在认知上存在很大差异。此外,就核密度和格网分布的一致性上来说,在社区居民角度是相一致的,而在游客这边却存在不一致的情况。有可能是核密度较大区域大多为蔬菜集中分布的地方,抑或是因为游客本身认识的片面性。

3.4 主与客凝视下的乡村旅游发展

3.4.1 社区凝视:发展与问题同在

社区是乡村旅游目的地发展中的主要参与者,居于主导地位。围绕本地旅游发展、共同富裕等问题对其开展深度访谈,研究结果如下:首先,大部分居民认为乡村旅游的发展为本地区经济发展带来了新机遇,拓宽了其就业机会与就业能力;促使部分外出务工的年轻人回乡创业开办农家乐、组建农民合作社。如一位陈姓居民提到:“自从外地人来这里旅游之后,我们认为这是一种机会,所以就募集基金,号召村里的几位股东开办了龙家乐(龙源山庄),经过十几年的发展,现在我们的农家乐已经集住宿、餐饮、售卖田鱼干、稻米、农家菜等多种功能了,游客也越来越多……农家乐的员工大多来自我们龙现,没有外地人。”其次,旅游发展推动地方性知识与普遍性知识相结合,在一定程度上推动了社区对本土资源的认知,培育其地方认同与地方自信:“游客来我们这里就是看看田鱼啦,吃吃田鱼啦,去一下龙源山庄看看里面的水,我们这里的水跟外面不一样的,专门做过检测的!”此外,在当地社区参与旅游发展中,以女性为主要参与力量,女性逐步从家庭生活中解放出来,由幕后走向工作舞台,增强了其在社区的话语权与参与意愿,这在一定程度促进了两性公平。

但不可忽视的是,其在旅游发展中也存在一些问题。如现在部分社区居民认为旅游发展使得本地区的土地利用方式发生了变化,由传统的农耕种植变为参与建设用地;且其认为目前旅游发展并未让当地旅游资源得到充分挖掘与展示,旅游产品层次较低,多以观光游览和农业体验为主,当地特色的民俗文化与节事活动并未转化为有效的旅游产品。此外,他们提出旅游发展存在一定的阻碍,如参与和发展旅游仅集中在村中几户人家,并未惠及全村,旅游收入存在一定差距;社区参与旅游秩序混乱,各自为战,未能形成统一的发展标准与收费标准;乡村旅游开发中,居民多以农家乐、民宿经营为主要参与手段。作为龙现村居民同等权利开发的旅游资源,因旅游经营门槛使得低收入人口难以收获旅游红利。

3.4.2 游客凝视:精神文化的缺失

从已有的结果来看,游客多是来自温州等周边县市,周边生活环境与旅游地相似,因此对于当地乡村旅游资源的认知不够全面,如周边的传统饮食与地方自然景观。这也进一步说明当地对于旅游资源的开发仍处于初级阶段,未能将旅游资源转化为经济产品。其次,游客对于当地地方传统文化,如华侨文化、鱼灯舞等非物质旅游资源的忽视。在现有以旅游者消费倾向为主的旅游开发中,游客对于当地传统文化的忽视,导致龙现村几乎没有以传统文化为主的创意旅游产品,旅游产品仍以美食旅游为主。同时以游客消费倾向为主的旅游市场中,游客对于传统文化的忽视,极容易使得引导和影响居民淡化传统文化的旅游资源,不利于当地传统文化的保护、传承和发展。

4 结论与讨论

乡村旅游资源创新开发是实现乡村共同富裕的主要动力和有效实现途径,资源创造性利用是乡村旅游促进共同富裕的重要基础和关键动力,也是重大科学问题和现实需求。随着乡村旅游的实践发展及共同富裕概念的提出,社区居民和游客对其有了一定的认知和了解。基于此,本文从社区居民和游客探讨其认知中的旅游资源构成,并分别从旅游资源内容与构成、空间等方面分别对其展开了分析,并得出了以下几个基本结论:(1)社区居民和游客对旅游资源的认知存在很大差异,社区认知的丰富度要大于游客;(2)从空间角度进行分析,从格网图层中可以看出,其旅游资源种类不同,游客认知中的资源最多只有2类,反映出其认知的片面性。此外,社区认知中的资源范围要小于游客认知,且大多围绕在自己居住空间和活动范围内。

那我们应该如何来看待这种差异?差异的原因大概有以下几种,第一,乡村旅游发展目前还处于初级阶段,旅游发展形式多见农家乐、休闲观光等,旅游产品体系单薄,而旅游体验却是游客直接获取遗产地旅游资源的重要形式之一。第二,受限于游客自己本身。来乡村旅游的游客大多为周边地区的人,生活环境与旅游目的地存在些许相似之处,受教育水平和认知结构等因素综合影响的结果,大多关注与传统美食直接相关的资源,对传统美食蕴涵的深层文化偏好值较低。此外,社区居民认知中的资源内容丰富度虽高于游客,但其也在不断受游客需求的影响,部分与游客认知中的资源是一致的,从这个层面来说,游客需求也是后期乡村旅游地发展的重要考虑因素。

乡村地区旅游资源丰富,发展乡村旅游,可推动乡村产业高质量发展、促进共同富裕。基于本文研究结果,结合共同富裕深刻内涵,乡村旅游资源开发可从以下几方面开展:首先,应尊重和保障乡村地区社区居民的主体地位,增强其社区能力建设,使其产生内生动力。社区是乡村的创造者和传承者。目前社区居民认知中的旅游资源多数与生产生活息息相关,关注物质层面,以及是否可直接获得经济利益等,对其内涵及文化层面认识不足。例如龙现村一位农家乐经营者说道,“游客来我们这,主要就是来吃吃田鱼,感受一下我们这(龙源山庄)的环境,我们能提供的大多就是餐饮服务和一些特色农产品,舞鱼灯这些需要大家伙一起来,目前还没有办法实现呢!”但其他居民也有表示如果有可供参与途径,他们愿意重新将鱼灯舞、教授游客使用农耕用具等[20]。因此,社区居民的意愿应受到更多的关注,而不是让他们成为文化变迁的被影响者,他们有权利去参与到本地旅游发展过程中,包括如何参与,如何进行利益分配,缩小社区收入差距,是否实现社会公平等。还应加强对社区的教育培训,尤其是对地方传统文化的相关了解,加深对社区居民关于本土文化和乡土性的认识,增强其文化自信和地方认同感,积极促进地方文化转化为相关旅游活动与旅游产品,如可将稻田养鱼历史及相关生态学原理结合相关民风民俗开展文化表演、旅游解说等活动,增强游客沉浸式体验感,从而达到增强其精神富裕的目的。其次,适当考虑游客需求,并非是游客所有的“兴趣点”都要考虑进来。游客多关注物质层面如地方饮食、传统建筑等,对文化层面关注较少。旅游资源的开发、旅游活动和产品的设计应考虑综合考量乡村旅游地本身具备的旅游资源、社区和游客认知中旅游资源在空间分布上的差异,打破社区和游客认知中的空间盲区,克服认知错位情况,考虑社区的意见和社区认知中比较重要的地点,兼顾游客的需求。

本文从主客不同视角对乡村旅游资源展开了研究,期望能够为乡村旅游可持续发展提供新的思路和想法。但是也存在一些不足:研究仅是对龙现村的乡村资源进行了分析,具有一定的片面性;对旅游资源研究比较简单,仅是从构成和空间分布,今后可选择从时间角度、种植制度、二十四节气等农业技术等方面进行研究,探讨其在不同时间段的适宜程度,也可将时间与空间二者相结合,研究不同季节不同时间段的空间分布特征。