建成环境景观水文研究框架构建

——基于数字景观技术的景观水文分析、评价与优化

2023-08-26侯庆贺成玉宁

侯庆贺 成玉宁

近百年来,气候变化和快速高强度的城市化建设极大地改变了自然水文循环过程及其特征,对城市水安全、水生态、水资源、水环境产生了深远的影响[1-3]。尤为突出的暴雨洪涝、水污染、水资源短缺和雨水资源浪费等问题,长期影响和制约着人居环境的安全、健康和可持续发展。为此,探索城市建设与水文循环可持续发展的海绵城市建设理念应运而生,旨在构建多尺度的水生态基础设施,提升城市应对环境变化和旱涝灾害等方面的适应性[4]。

海绵城市理念提出以来,城市水生态修复、旱涝治理、雨水控制与利用、地表水污染处理等相关研究已然成为城市水文学、给排水工程、环境工程、人居环境科学等学科领域研究和关注的热点。风景园林学作为协调人与环境和谐发展的人居环境学科之一,始终贯彻将传统古典园林理水智慧[5-7]与当代水生态景观设计理念和方法[8-10]相结合,进而融合国内外先进的可持续雨水设计理念、方法和工程措施[11-13],并在场地尺度的水文过程优化[14]、雨水景观设计[15]、水质生态净化[16]、景观水体生态设计[17]等规划设计方法层面取得了一定成果。随着海绵城市建设的推广,风景园林学科开始逐步参与城市雨洪管理、蓝绿基础设施规划、雨水控制利用等相关领域的研究与实践,并在低影响开发技术[18]、雨洪模拟[19]、绩效评价[20]与优化设计[21]等方面取得了阶段性成果。关于海绵城市的讨论,各学科领域虽不尽相同,但不可否认的是,海绵城市理念为风景园林学科提供了更多与城市水文学、水资源管理和环境工程等领域的交叉融合机会,进一步拓展了景观研究的广度和深度,丰富了景观实践的多重价值。

近年来,风景园林学科视角下的水科学与设计学科的交叉领域——“景观水文”的概念被提出。刘海龙等[22-24]强调景观水文是一种融合、创新的水设计方向,从水文、景观、设计、实施4个模块提出了基于景观水文理论的城市雨洪管理与雨水景观设计策略框架;成玉宁[25]180-191则提出了基于数字景观技术的景观水文规划设计方法,并广泛应用于海绵城市规划设计、水景观规划设计等领域。景观水文相关概念的提出为风景园林涉水研究与实践提供了一个交叉、整合和创新的窗口,有助于跨学科和多专业的协同,进而实现水问题与水环境治理、水景观与水文化营造等综合目标和多重价值[24]。然而,景观水文研究涵盖水文学、水力学、环境科学、人居环境科学等多个学科领域。同时面对复杂的城市水文环境,需要结合监测与实验方法、水文水力模型方法,分析和预测城市水文循环过程,以解决水文预报、雨洪管控、水资源管理与规划实践中的实际问题。由于现阶段景观水文研究仍欠缺上述相关领域理论与技术的支撑,致使风景园林学科在涉水研究与实践中多为被动参与,研究范畴和工作界面有待明晰,分析与评价方法及技术手段的科学性有待提升。随着数字时代的到来,数字景观技术已成为定量分析和解决景观环境复杂问题的重要方法手段[26-27]。跨学科、跨领域的技术整合,以及全过程、精准化的协同设计方法推动风景园林行业创新发展,并不断拓展着风景园林学科领域的研究边界[26],在景观格局优化[28]、城市小气候模拟[29]、雨洪模拟[30]、景观环境行为感知[31]等领域得到广泛应用。数字景观技术方法与水文学原理和方法的整合,不仅能够促进涉水景观研究更加科学地探究景观水文规律、空间关系及其响应机制,而且有利于加强风景园林涉水实践的科学性,动态模拟与调控景观环境与水文过程的协同策略,科学指导景观水文规划与设计实践。

基于此,本研究通过系统梳理现阶段景观水文相关领域的研究进展,基于水文学和风景园林学等相关理论与方法技术,聚焦建成环境涉水景观要素空间属性及其水文响应,试图从景观水文研究范畴、目标体系、设计流程、分析方法、评价体系、优化方法等方面,初步构建基于数字景观技术的建成环境景观水文研究框架。

1 景观水文研究范畴

1.1 概念界定

景观水文的概念最早由Ferguson教授提出,强调设计师需要一个统一的景观水文概念指导水相关的设计[32],并进一步提出景观水文应作为景观生态学的组成部分,理解和管理景观模式与水文环境变化之间的关系[33]。后续大量的研究借助景观生态学的概念和指标理解与揭示景观异质性的空间模式及其水文响应[34-35],但景观水文的概念被逐渐弱化,更多聚焦于土地利用、植被覆盖格局变化等[36-37]对水文过程的影响。此类研究一定程度上从宏观尺度解释了景观生态学指标与水文效应的时空变化和统计学关系,但尚未明晰景观格局水文效应的空间响应特征和尺度效应,尤其是未能得出具有实践指导意义的研究成果。风景园林涉水景观研究与实践更多的是从工程水文学[34]的视角出发,探究景观中水的运动、储存及其相互作用机制[32-33],并运用水文知识和原理解析景观涉水问题并指导规划设计实践[22][25]102-103。然而,受制于有限的水文学理论和技术方法,风景园林学科多聚焦于设计方法层面,在景观水文原理等基础性研究层面并未深入,尤其是对水文研究多变量的不确定性、建成环境的复杂性,以及景观要素水文效应的长期效度等方面关注度较低,尚未形成系统的从基础理论到应用实践的双向关联和研究路径。

自然风景环境水文过程有着其内在的规律和适应性,而建成环境受人为干扰,水文过程和特征被改变,需要通过有效的工程措施削弱人为干预产生的负面影响。因此,本研究将景观水文的概念界定在建成环境之下,主要研究不同空间尺度下建成环境涉水景观要素的组成结构及其空间排列组合所表现出的积极或消极的水文响应,并以此为依据,统筹自然降水、地表水、地下水、城市给排水等自然或人工水文过程和涉水景观要素。通过规划设计、工程措施等手段优化建成环境水文循环过程,缓解人为干预和客观环境因素引起的负面水文效应,提升景观和水文的综合效益,推动人居水文环境的健康、可持续发展。

1.2 研究尺度

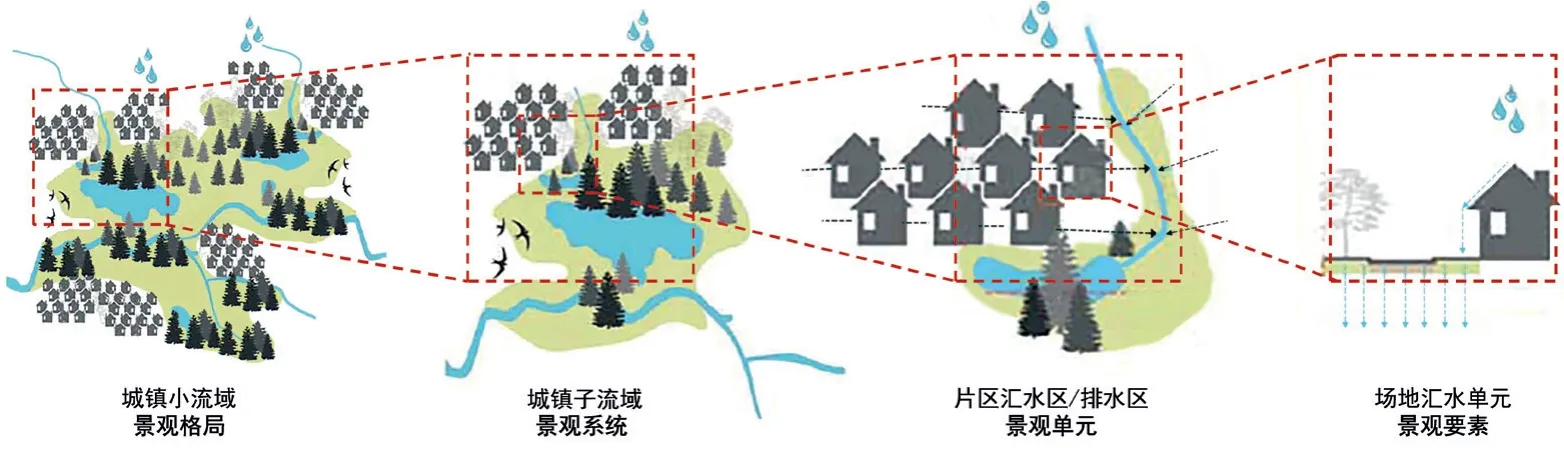

景观或景观水文研究具有明显的尺度效应,与建成环境尺度特征一致,可以划分为城镇尺度、片区尺度、场地尺度等,分别对应水文研究的城镇小流域、片区排水区和场地汇水单元。考虑到景观水文研究在各研究尺度的精细化程度以及与水文分区尺度的对应关系,景观水文研究聚焦水文和景观的双重尺度特征,以水文分区或排水分区为主要的尺度划分依据,将研究尺度划分为城镇小流域、城镇子流域、片区汇水区/排水区和场地汇水单元4个空间尺度,分别对应风景园林研究的景观格局、景观系统、景观单元和景观要素4个层级(图1)。

图1 建成环境景观水文研究空间尺度

建成环境中以道路为边界划分的地块可以被视为一个汇水单元,向内可以根据地块竖向特征划分为多个场地子汇水单元,向外可以根据城市竖向、排水和河流特征构成汇水区、排水区和小流域。景观设计要素是指构成场地景观集合并影响场地水文变化的最小单位,包括场地内的竖向、植被、土壤、硬质下垫面等。景观单元是要素的组成集合,是系统的基本组成部分,包括公园绿地、广场、水体、建筑小区等;系统可以划分为不同类型的子系统,子系统由相同类型但功能不同的单元组成,如绿地系统、水系系统等;格局是大小、形状、类型各异的要素或单元或系统在空间上的排列组合,如绿地格局、水格局、土地利用格局等。

1.3 研究对象

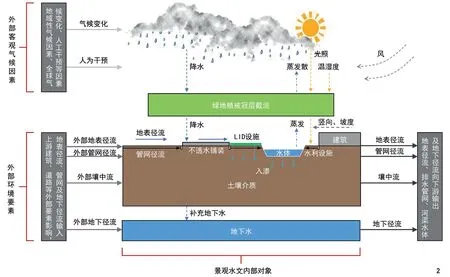

建成环境景观水文研究对象主要包括不同空间尺度的绿地、水体、绿色雨洪设施等涉水景观要素和竖向、植被、土壤等客观环境要素,也包括与之相关的降水、温湿度等客观气候因素和建筑、道路、市政雨水管网等影响水文效应的灰色空间。景观水文研究对象根据其存在的尺度、空间关系及影响机制划分为内部和外部对象2个部分。景观水文内部对象主要是研究主体本身,以及存在于主体内部空间范围的涉水景观要素和客观环境要素,直接影响景观主体水文特征。景观水文外部对象主要包括外部环境要素和客观气候因素。其中,外部环境要素主要是指景观主体及其研究区或汇水区以外的其他环境要素,与内部水文过程存在间接的相互影响关系,具有一定的相对性。外部客观气候因素主要包括降水、温湿度、风速风向、光照、气候变化等对水文循环过程有直接影响的气候因素,也包括人工降水、灌溉、人工补水等人为干预的偶然因素。受外部环境水文过程的影响,建成环境景观水文研究需要同时关注内部和外部对象对研究区及其所在汇水区水文过程的影响(图2)。

图2 建成环境景观水文研究对象与水文过程关系

2 景观水文研究框架

景观水文是一个综合的概念,须以多学科理论方法为基础,构建景观与水文学科从基础性原理到应用实践方法的双向关联:一方面是对不同时空尺度下景观水文规律的认识和解析过程,厘清多尺度响应的景观水文原理与规划机制;另一方面是在理论研究的基础上对特定时空尺度下景观与水文资源的再分配和反馈过程。将原理服务于应用,通过规划设计和工程措施等技术手段缓解人为干预引起的水文负效应,优化建成环境景观水文过程及相关的生态过程,提升人居环境质量。此外,不论是原理解析、方案制定还是绩效反馈与管理过程,数字化方法和技术应作为重要的技术手段全过程贯穿景观水文研究与实践。

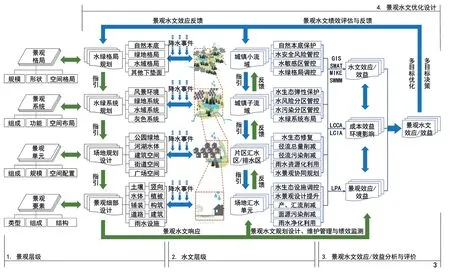

基于此,景观水文研究应形成一套双向关联和反馈的总体框架,研究内容应包括但不限于景观水文响应机制、景观水文规划设计方法、景观水文效应/效益分析与评估、景观水文优化与决策等。刘海龙等[23-24]提出了场地尺度基于景观水文的城市雨洪管理框架;成玉宁等[25]180-191提出了基于数字景观技术的景观水文与海绵城市设计流程,为景观水文框架的构建探明了方向。海绵城市及相关的城市雨洪管理理念、规划设计路径和方法技术[12,19,21]为景观水文框架的构建提供了重要的参考依据。基于前人在景观水文、水景观、海绵城市及相关数字景观技术等领域的研究基础,本研究聚焦不同空间尺度下景观水文研究对象与内容,在数字景观逻辑视角下初步构建了多尺度响应的建成环境景观水文研究总体框架(图3),包括多目标集成的景观水文研究目标体系、全过程定量的景观水文规划设计循证流程、多平台耦合的景观水文分析方法、多准则综合的景观水文效益评价体系、多目标决策的景观水文优化设计方法5个组成部分。需要说明的是,景观水文研究框架并非囊括所有相关的交叉领域研究内容,而是通过明晰风景园林涉水研究的关键问题抓手和可行路径,明确景观水文研究范畴和工作界面,推动风景园林学科领域更加科学有效地应对和解决建成环境水问题。

图3 多尺度响应的建成环境景观水文研究框架

2.1 多目标集成的景观水文研究目标体系

现代风景园林规划设计思维具有系统性特征,既包含自然系统,也融合了人文环境,需要统筹生态、空间、功能和文化4个风景园林规划设计的基本面[38]。此外,景观本质上具有多功能综合性价值,通过景观要素的组成满足人的社会心理、文化与美学需求的同时,还有着重要的生态和经济职能。

在当下可持续发展、海绵城市建设、碳中和战略背景下,建成环境景观水文研究与实践不再是面对单一的景观或雨洪问题,而是延续了景观的多功能职能并融合建成环境水安全、水生态、水环境、水利用、水文化、水经济等方面的多目标集成的目标体系架构,包括但不限于水安全管控利用目标、水生态与景观综合目标、社会经济目标(社会、经济、教育等)和环境影响目标(低碳、减排等)4个部分(图4)。

图4 建成环境景观水文研究目标体系

景观水文目标体系以水问题为主要抓手,而水问题往往对应着不同时空尺度和重现期的降水和干旱事件,以及复杂的水文、水力过程等,受降水的强度、历时及其连续性影响,也与客观气候条件、地理要素和气候变化的不确定密切相关。而现阶段并未有确定的证据证明景观水文相关的方法策略能够统筹上述所有的不确定条件以应对建成环境复杂的水问题。因此,以水问题为主要抓手的景观水文目标体系应首先明确管控目标的边界,转变以往单一的水文管控模式,并与灰色、蓝色水系统相互协同形成综合的目标体系,积极响应蓝绿灰协同的建成环境雨洪管控模式和目标的转变,从而实现生态水文效益的长期和可持续回馈。

2.2 全过程定量的景观水文规划设计循证流程

传统的风景园林设计思维本质上是定性的过程,往往存在或然性,缺少定量研究的科学依据,不足以体现风景园林兼具科学与艺术双重属性的学科特征。全过程定量的数字景观逻辑将科学技术和艺术特色融合重构,是对场地气候、地理、水文、植被、动线、人文、行为等设计要素的数字化解析、重构与表达,是一种定量的循证设计思维[25]90-91。作为多学科领域交叉融合的产物,景观水文分析、规划设计方案决策、绩效评价等过程无一不体现着定量的循证设计逻辑。

景观水文规划设计循证流程的构建,首要任务在于根据风景园林学、城市水文学、环境科学等学科特点,科学选择适用于该领域的数字技术、软件平台和创新算法,并融入景观水文规划设计流程的各个环节。在数字景观技术的支持下,遵从循证设计的系统思维,从规律的认知、数据获取和前期分析,到规划设计方案的生成、模拟与评价,直至实施及后期绩效评价与维护管理,构建全过程定量的景观水文规划设计循证流程(图5)。流程的各环节相互影响和制约,景观水文的各个要素均被定义为可量化分析、可监测模拟和评价反馈的对象,能够综合评估方案的可行性和有效性,并及时反馈方案的水文响应特征和综合效益。因此,全过程定量的循证设计并非是数字技术与规划设计流程的简单叠加,而是顺应科学研究的基本前提,为景观水文研究与实践提供全过程可量化分析、校验和反馈的科学路径。

图5 全过程定量的景观水文规划设计循证流程

2.3 多平台耦合的景观水文分析方法

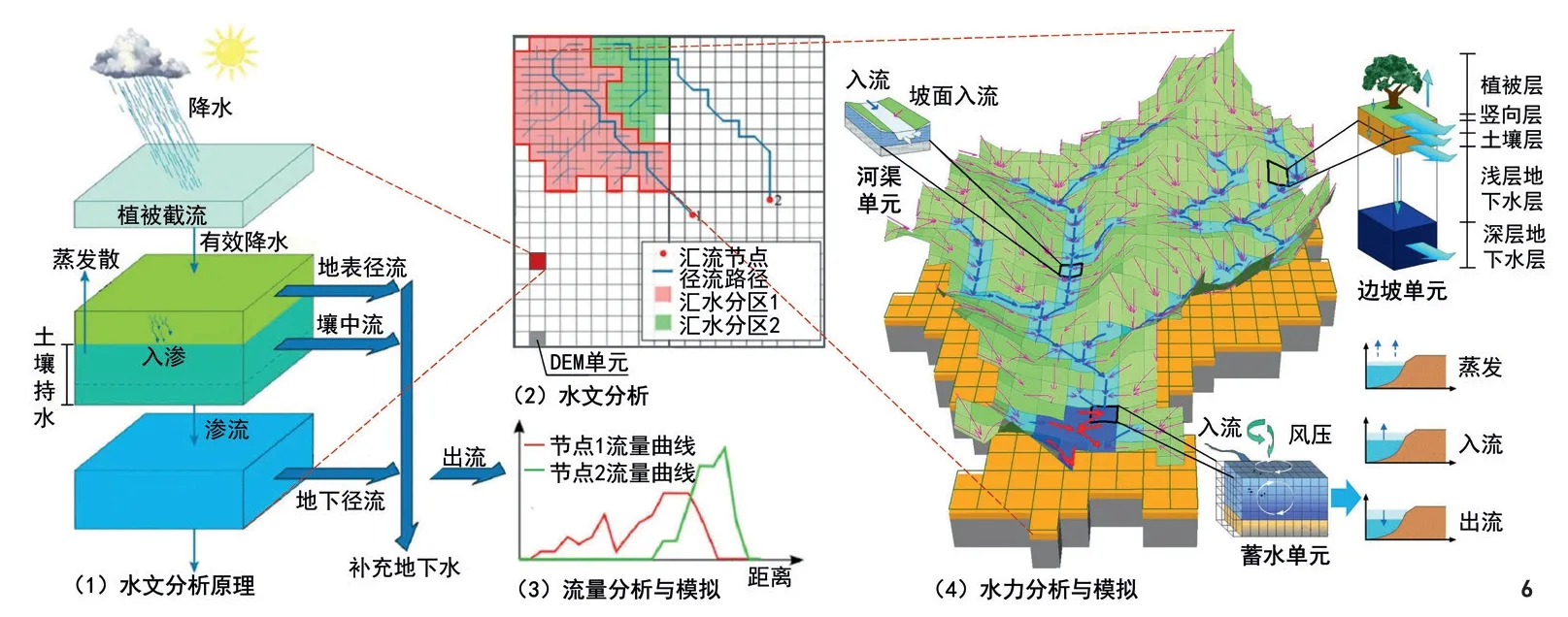

建成环境水文过程的复杂性,要求水文研究必须通过实地调查或运用数学、物理方法构建水文和水力模型,分析和评估水文学和水动力学特征。水文、水力分析和模拟是认知自然和城市水文、水力过程及其规律的基本方法,也是解决具体实际问题的重要手段和工具。能够从一维、二维甚至三维层面解析水文水力特征,对于景观水文分析、评价、规划设计实践等各阶段的工作具有重要的科学指导意义。然而,由于学科的差异性和水文、水力学原理的复杂性,现阶段风景园林涉水研究更多地依赖于他专业的分析成果。为应对不同尺度的景观水文分析需求,景观水文研究可以借鉴水文、水力学分析方法(图6),例如ArcGIS、SWMM等分析平台,结合景观水文研究与实践所要应对的具体问题和目标,通过模型和算法集成的方式构建多平台耦合的分析方法,进一步优化适用于景观水文领域的分析方法。

图6 多平台耦合的景观水文分析方法(作者改绘自参考文献[39-41])

2.4 多准则综合的景观水文效益评价体系

景观绩效和海绵绩效等评价方法[42]为景观水文效益评价体系的构建提供了一种可参考的路径。但目前海绵绩效的评价内容多局限于年降水总量径流控制率、污染控制率等指标的总量控制方面。而景观绩效评价内容虽然较为综合,但其中对水文性能的评价也局限于雨水总量控制和利用方面。鉴于景观水文研究的综合性和跨学科属性,景观水文效益评价需要综合借鉴水文效益、生态效益、景观绩效等评价方法,制定多准则、长周期、可验证的评价体系。

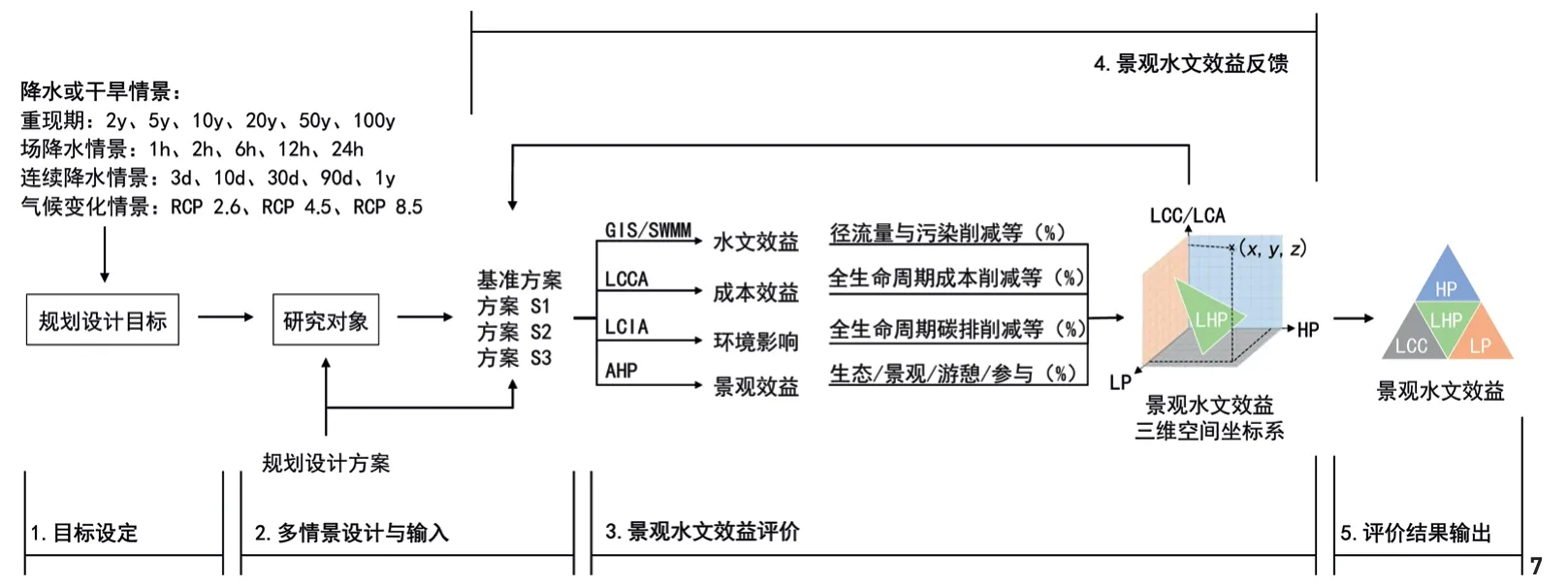

通过梳理景观绩效评价[42]、全生命周期评价[43]、绿色建筑评价体系[44]等相关评价体系研究进展,结合多目标综合的景观水文目标体系,笔者认为景观水文效益评价至少应包括水文效益、成本效益、环境影响和景观效益四方面内容,评价流程如图7所示。首先,水文效益是评价的主体,从径流控制、雨水利用、水质改善、洪涝缓解、水体生态修复等方面进行评价;其次,成本效益与环境影响作为水文效益评价的限制指标,避免过度追求控制率而忽略建造和维护的成本及对资源的消耗和对环境的干扰;再次,景观效益同样作为限制指标和引导性指标,避免工程实践忽视人的使用及其背后潜在的生态和社会价值。此外,景观水文效益评价应包含实施前预评价和实施后评价。实施前预评价主要通过分析与模拟评估等方法综合评价方案的景观水文效益,指导方案的决策与选择[45];实施后评价则通过构建监测系统和平台,实时监测和评估实施方案在应对不同降水事件的有效性,为后续的维护管理及类似项目的模拟与实践提供参考。

图7 建成环境景观水文效益评价流程

2.5 多目标决策的景观水文优化设计方法

现代风景园林设计具有系统性及多目标特征[46],仅就从生态基本面分析,也存在水环境、风环境、热环境等多个生态目标因子诉求。如何在一定约束条件下实现生态效益、社会效益和经济效益的优化配置,一直是风景园林相关研究与实践的重点问题。作为生态基本面中多个目标因子诉求之一,景观水文实践存在于绿地规划设计、水景观规划设计、海绵系统规划设计等各类研究与实践中,同样存在多目标决策需求。

随着多目标优化算法、选址算法等模型的发展和应用[47-48],尤其是在建成环境空间形态及其生态响应层面的应用研究,为循证设计流程提供了有力的技术支持。景观水文相关研究与实践亟须创新技术和算法模型,进而优化传统单向的设计逻辑和烦琐的修正流程。以绿地格局水文效应的优化过程为例,首先,基于绿地格局水文响应机制与选址算法模型,构建绿地格局数字化生成-水文效益评价与优化设计的算法模型;其次,通过掌握绿地格局水文响应的内在规律与作用机制,优化算法的泛化能力以更好地适应水文效益目标下绿地格局规划的应用情景;最后,通过设定预期的模型运算目标,如雨水径流控制率、积涝削减率、绿地雨水利用率、绿地覆盖率等,将有效发挥水文效应的绿地格局指数(潜力因子)与现状限制条件(限制因子)作为模型运算的规则,以生成能够实现设定目标的多种绿地格局方案[49]。

3 结语

景观水文研究领域的开辟需要跨学科交叉领域的理论与技术支持,也需要融合人居环境学科的系统性设计思维。当前亟须解决和明确景观水文研究的关键问题与目标,明晰工作界面和研究范畴,突破专业技术的限制并拓展至多尺度、多目标的系统研究和创新设计实践。

数字景观逻辑下的景观水文研究框架从本质上明确了景观水文研究的多尺度效应和多目标集成特征,强调景观水文研究须突破尺度的限制,研究视角需要从场地尺度拓展至建成环境小流域尺度,并明晰各尺度之间的水文响应关系;研究对象以涉水景观要素作为主体,也要关注直接或间接影响景观水文效应的其他建成环境要素和气候因素;关键目标的制定须以水问题为主要抓手,综合水文、景观、社会经济、环境影响等因素,因地制宜构建集成的景观水文目标体系,以适应地域性的气候降水特征和社会经济条件。此外,景观水文分析、评价与优化等关键技术的集成需要数字化方法和技术的整合与串联,基于已有的方法技术和软件平台并融合多专业需求开发动态模拟与验证的多维集成平台,对于构建全过程数字化分析、评价与优化设计的系统流程具有重要意义。本研究结合前人和笔者以往的研究成果,初步完成了建成环境景观水文研究框架的构建,以期为景观水文、雨洪管理、海绵城市等相关研究提供思路与借鉴。

注:文中图片除注明外,均由作者绘制。

致谢:感谢2022景观水文教育与实践国际论坛提供交流学习的机会和平台;感谢新加坡南洋理工大学Qin Xiaosheng教授提供的帮助和支持。