城市公园绿地与社会空间关联耦合的演化特征

——以苏州为例

2023-08-26邵大伟邹雅婕吴殿鸣

邵大伟 邹雅婕 吴殿鸣

公园绿地是市民的基本民生福祉和社会福利,兼有自然属性和社会属性,具有物质的形态和空间的表征。公园绿地作为与市民关联度最高的开放性绿色空间,一方面,可以为居民提供优质的生态服务产品和公共空间,引导城市布局和市民休闲游憩活动;另一方面,在一定程度上影响着居住、商业、服务业等城市功能空间的布局[1],表现出较为突出的社会空间效应特征。“社会空间”一词最早由法国社会学家涂尔干(Emile Durkheim)在19世纪末创造和应用[2],社会-空间包含2个层面,社会代表人的群体,空间则体现出群体的地域性[3]。不同学科对社会空间的理解存在差异,可以从社会群体居住空间的分异、居民感知和利用的空间、社会关系,以及空间生产等角度进行理解和认知。

有关公园绿地和社会空间的研究均已获得了丰硕的成果并形成了较为成熟的研究体系。空间格局与布局规律一直是国内外公园绿地研究的热点,主要集中在景观格局演变、可达性和服务供需等方面。近年来,公园绿地研究的社会化转型趋势不断强化,涵盖了公园绿地房产增值效益所引发的居住“绅士化”、空间公平正义特征、“绿墙”式社会隔离性或“绿磁”式社会融合性,以及对不同属性人群的健康效应等方面[4-6]。长期以来,社会空间的空间结构解析及其演化规律是研究重点,其中,因子生态法可对社会属性进行有效描述和凝练,因此成为直观认知社会空间结构最为经典的方法。国内学者结合历次人口普查数据,刻画了北京、上海、南京、广州等诸多典型城市的社会空间及其动态特征[7-8],目前正向外来务工人员、迁居人群、乡村等特定类型化和地域化人群研究逐步深化[9-10]。社会空间侧重城市居民的社会经济属性,同时与城市交通、教育医疗、居住条件等服务设施供给关联密切[11],促使耦合物质空间的关系研究逐渐增多。

公园绿地空间布局大致经历了随机化、均等化、生态化和多元化阶段,现已进入公平正义化时期。公园绿地布置在居家附近,便捷服务于居民日常生活,成为党的十八大以来城市双修、公园城市推进、社区生活圈构建等重大战略所重点关注的内容。尤其是在公园城市高度强调“人、城、园”互动的背景下,公园绿地与社会空间在城市中具有何种关联和动态变化,空间中具有怎样的分异规律,亟须依托最新人口普查、土地利用信息进行有效探究,及时掌握演化动态,主动围绕人群属性特征,为优质生态产品的高效供给和人民美好人居环境需求的精准满足提供科学依据。

1 公园绿地与社会空间关联耦合的理论解构与体系建构

1.1 理论解构

长期以来,城市公园绿地多作为建筑、产业空间、生活服务的配套设施,其数量规模、建设标准和体系化水平偏低。中国改革开放后,得益于园林城市、生态城市等系列政策推动,加之居民生活质量和需求的不断提升,使公园绿地建设快速发展,但不同历史时期所形成的城市空间具有不同的建设模式和形态[12]。与此同时,城市快速扩张和人口的大量涌入,推动了聚居空间中人群社会属性的显著变化,加之受到就业、房价、生活成本等影响,社会空间结构也会形成较为复杂的分异模式。结合城市空间生长及演化进程,二者交互关系的区域分异基本可以概括为城市核心区、城市新城区和城市边缘区等主要空间类型。

1)城市核心区。

城市核心区主要为城市起步发展区,多脱胎于古城、古镇为本底的老旧城区,建设历时周期长、成熟度高。该区域空间肌理尺度小、历史遗存丰富、建设空间受限、影响因素复杂,公园绿地占据的空间或新增空间较小,多以街旁小型绿地、历史文化型公园绿地为主,布局相对散乱但基本均衡[13-14]。城市核心区往往是知识分子、公务员干部、私营业主的集中混合区域,文化水平、收入层级的极化现象较为突出[7-8,15]。同时,该区域老旧住宅较多,受居住惯性影响,聚居人口的年龄结构也整体偏大。

2)城市新城区。

城市新城区主要为由老城区、老镇区向外逐步扩展、延伸的区域,其较早开展了系统性规划,虽然受到交通、教育、医疗、商业、居住等配套设施布局竞合的影响,但该类区域空间格局相对开展,自然式、大中型公园绿地逐渐增多,生态景观资源较为优质[16]。在社会空间结构上,该类区域多以新城中产为主,专业技术人员较多,文化水平较高,家庭生命周期处于生长扩展阶段,且家庭规模偏小[8,17]。

3)城市边缘区。

城市边缘区多为城市建设与乡村地带交错区域,其配套设施尚未完善,公园绿地发展也相对滞后,多以大尺度的生态斑块或廊道为主,小微型尺度公园绿地相对较少[18]。城市边缘区社会空间最为突出的特点是外来人口和本地乡村居民较多,年龄结构两极分化,文化层次偏低,多以技工类职业和中低收入水平为主[7,19]。

可见,公园绿地配置与社会空间分异在城市空间中的关联水平及其空间特征存在较大差异。随着城市空间的马赛克化镶嵌趋势不断强化,旧城区空间更新、用地升级为社会空间演替和社会阶层侵入提供了动力,也为公园绿地植入提供了空间。城市新城区、边缘区多为建设开发较早的城市次中心或老旧居住片区,约束公园绿地的布局和新增,使城市空间深度异质化趋势不断加强。

1.2 体系建构

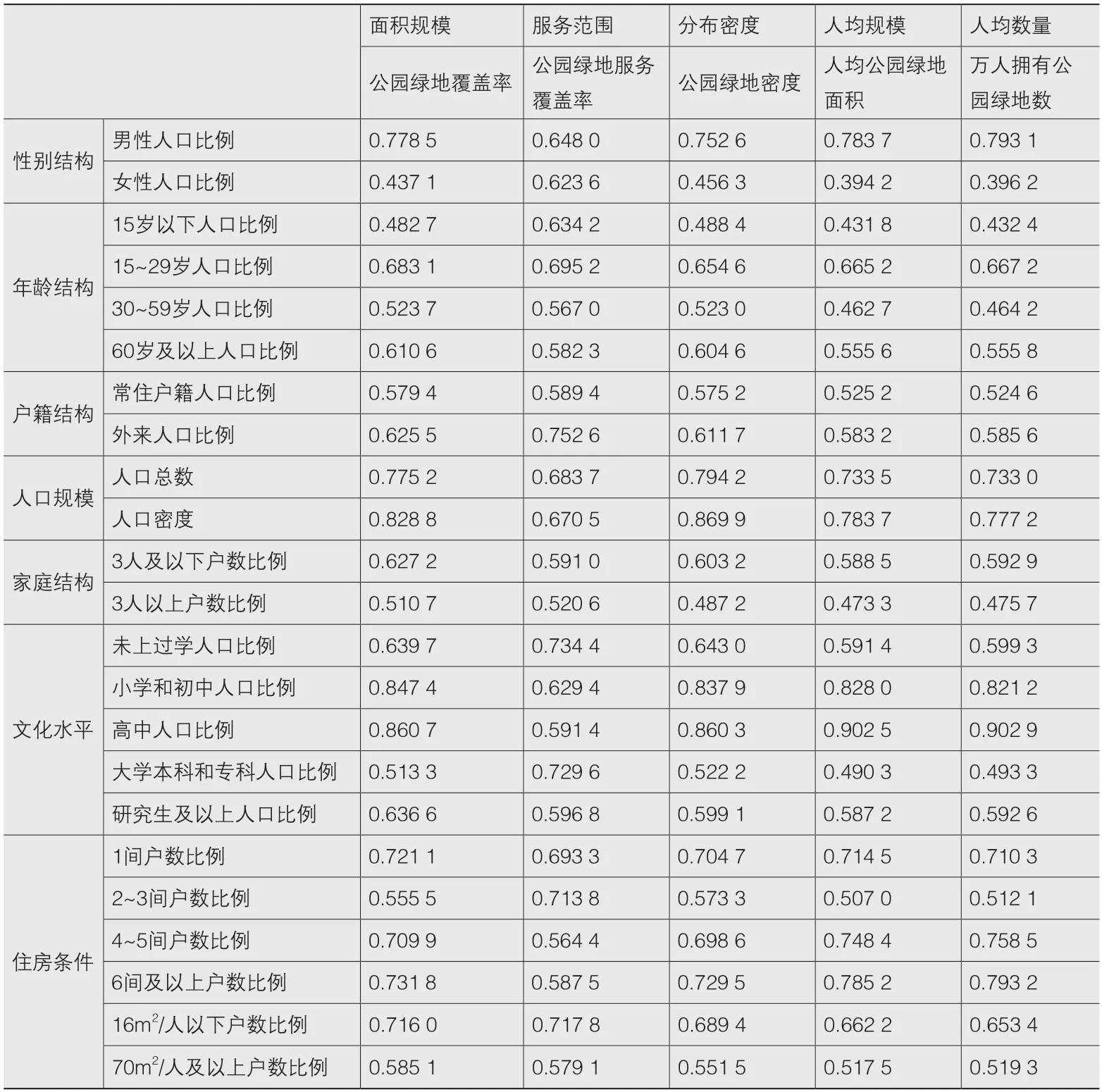

为有效分析公园绿地和社会空间系统,基于数据的可获得性、可比性、效用性原则构建二者关联的耦合体系(表1)。公园绿地空间格局主要从面积规模、服务范围、分布密度、人均规模和人均数量等角度进行描述。其中,面积规模反映了区域中公园绿地的绝对数量和占比;服务范围体现了公园绿地有效的辐射和服务能力;分布密度从社会性较强的POI数据方面揭示区域内公园绿地分布的聚集性;人均规模和人均数量则代表了公园绿地面积和数量的人均拥有水平。社会空间从性别结构、年龄结构、户籍结构、人口规模、家庭结构、文化水平和住房条件等方面进行描述。其中,性别结构、年龄结构等自然属性代表了社会空间中人口的成长阶段和劳动力状态;户籍结构、人口规模、家庭结构体现了人口的外来化、聚集化状态;文化水平和住房条件则有效揭示了社会空间的文化层次、生活水平,也能够从侧面反映出就业层次和职业收入等特征。

2 研究区域与数据方法

2.1 研究区域

苏州是长江三角洲城市群的重要中心城市,其社会经济、文化教育等方面均位居全国城市前列。第七次全国人口普查结果显示,苏州市人口规模、城镇人口和受教育水平等指标明显提升,外来人口占比高、流动人口规模大、老龄化程度加深也是其较为突出的社会现象,因此对公共服务设施的高质量供给提出了更高要求。苏州依托其得天独厚的山水特色,人居环境建设成绩优异,是国家园林城市、美丽山水城市、生态园林城市和健康宜居城市。2020年其建成区绿化覆盖率为43.10%,人均公园绿地面积达到12.37m2。

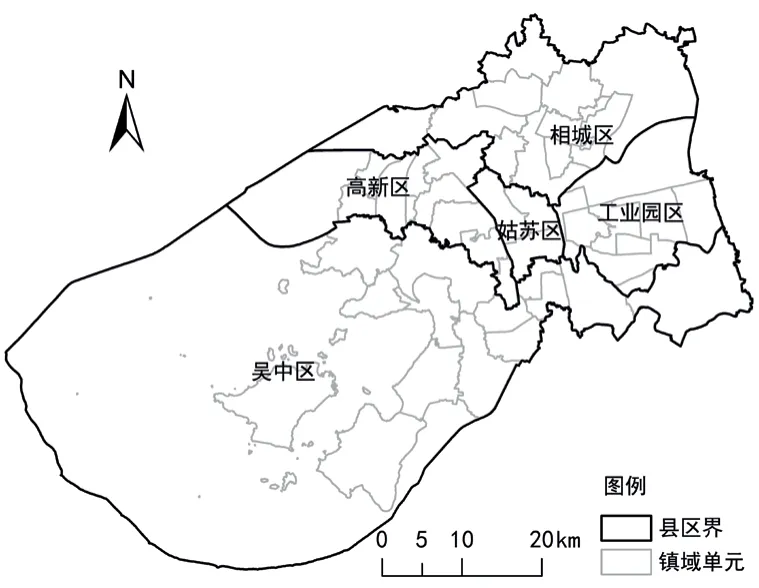

2020年苏州下辖6区和4市(县级),由于各县级市与中心城区在体量、建设模式等方面具有差异,会存在一定的尺度嵌套问题,同时为了形成完整的行政边界,遂将苏州市区作为研究范围,具体包括姑苏区、高新区、吴中区、相城区和工业园区(图1)。该范围也是苏州人口高度集聚的核心区域,公园绿地类型丰富、体系完整。

图1 苏州市区研究范围及镇域单元(2020年)

2.2 数据与方法

2.2.1 数据来源及处理

公园绿地与社会空间的研究需要借助大量微观尺度数据进行动态规律揭示,因此限制性因素较多。针对数据的可获取性和可比性,聚焦社会空间快速优化调整阶段,确定了2020年第七次全国人口普查及在统计口径、空间单元等方面与2020年较为类似的2010年第六次全国人口普查的时间节点,社会空间数据则来自对应年份的人口普查信息。其中,人口普查数据主要基于镇域(街道、乡镇)单元,2010—2020年,市区部分镇域单元进行了行政区划调整,多以合并为主,考虑到部分指标难以拆并,因此在范围保持一致的前提下,分别形成2020年45个、2010年39个研究单元,陆地总面积均约为1 925.88km2。

公园绿地数据主要来自土地利用数据和网络爬取的POI数据。面积数据来源于2010和2020年城市总体规划的土地利用现状数据,对应为G1类型[《城市绿地分类标准》(CJJ/T 85—2017)]。利用ArcGIS 10.2软件,在基础地理数据平台中将各年份图件导入,进行配准矢量化及校对统一,比例精度为1:10 000;兴趣点数据源于百度地图,通过Ospider v3.0.0软件爬取原始数据,再经过一系列去重、纠偏等操作,得到含有名称、分类及坐标信息等属性的公园绿地兴趣点数据②。

2.2.2 研究方法

1)关联度。

公园绿地与社会空间的复杂系统具有多维、多向、多层的特点。灰色关联度可在信息不完备、难以准确预判的前提下,根据现有数据确定出理想的最优序列,通过方案与理想最优序列的曲线和几何形状的相似程度,可以较为准确地判断变量的关联程度,其准确性和适用性已得到广泛认同[20-21]。数据极差标准化后,关联系数和关联度的计算公式如下:

式中,ξi(k)为第k个镇域单元第i项指标的关联系数;xi(k)为第k个镇域单元第i项指标的得分;y(k)为第k个镇域单元参考指标的得分;ρ∈[0,1]为判别系数,用来削弱最大值过大而失真的影响,提高关联系数间的差异显著性,一般ρ=0.5时,效果最好。

式中,ri为关联度,关联强度可分为4类,即弱关联(D∈(0,0.35])、中等关联(D∈(0.35,0.65])、强关联(D∈(0.65,0.85])和极强关联(D∈(0.85,1])。

2)耦合协调度。

耦合的概念来源于物理学,被广泛应用于测度复杂系统之间的作用强度[22]。为有效避免低水平耦合所造成的高耦合度假象,需要进一步利用耦合协调度模型评测公园绿地与社会空间的交互作用水平,以此研判二者在空间单元之间关联状态的整体空间差异。计算公式为:

式中,C、D、T分别为耦合度、耦合协调度和综合协调指数;S1、S2分别为公园绿地、社会空间2个子系统的综合评价指数;α、β为待定权重,一般权重设定为α=β。耦合度、耦合协调度均分布于0~1之间,参照刘耀彬、吴玉鸣、李涛等学者的已有成果[22-24],将耦合协调度划分为4种类型,即低水平协调耦合(D∈(0,0.4])、中度协调耦合(D∈(0.4,0.5])、高水平协调耦合(D∈(0.5,0.8])和极度协调耦合(D∈(0.8,1])。

3 公园绿地与社会空间基本特征

3.1 公园绿地基本特征

2010—2020年,苏州市区公园绿地面积增长较快,增长了33.28%,服务覆盖率增长了8个百分点。在人口快速增长的情况下,人均公园绿地面积仍保持增长;公园绿地POI数量增长了3.07倍,分布密度和人均拥有量也均得到了较大提升(图2)。

图2 苏州市区2010年(2-1)和2020年(2-2)公园绿地分布

2010年苏州市区公园绿地面积40.24km2,占区域总面积的2.09%,服务覆盖范围占市区的41.27%,人均公园绿地面积10.12m2;同期POI数据点192个,分布密度约为0.100个/km2,万人拥有公园绿地0.475个。2020年苏州市区公园绿地面积为53.63km2,占区域总面积的2.78%,服务覆盖范围占市区的49.27%,人均公园绿地面积10.40m2;同期POI数据点589个,分布密度约为0.305个/km2,万人拥有公园绿地1.142个。

3.2 社会空间基本特征

2010—2020年,苏州市区男性人口比例缓慢上升,由51.69%提高到52.47%;中青年(30~59岁)、老年人口(60岁及以上)占比显著增多,分别由43.18%、11.76%提高到49.73%、15.93%,人口老龄化程度加剧;外来人口比重达到54.70%,比2010年增长4.3个百分点,说明苏州对外来人口的吸引力和集聚程度不断增强;人口的教育文化水平大幅优化,大学专科及本科、研究生及以上人口所占比例分别增长了10.5和1.3个百分点,达到2020年的28.93%和2.15%;受二孩、三孩政策的推动,家庭人口规模逐步变大,3人以上家庭户数增加4个百分点,至2020年上升到24.47%;住房条件显著改善,2020年拥有2~3个房间、70m2/人及以上住房的家庭占比分别达到68.93%和80.66%,比2010年分别增长了13.30和30.25个百分点,对应仅有1间住房、16m2/人以下的户数大幅下降,在研究周期内房价不断上涨的背景下,也反映出居民的经济资产和生活水平明显提升。

4 公园绿地与社会空间关联耦合的时空特征

4.1 公园绿地与社会空间的灰色关联特征

公园绿地的空间配置和服务水平存在显著空间差异,人口的数量、结构、文化经济等社会属性也形成了明显的区域差异,进一步以街道、镇等镇域空间为观测单元,利用灰色关联模型测度和探究二者关系。结果表明,公园绿地与社会空间整体关联度较强,未出现弱关联(表2),在性别、年龄、本地与外来、人口规模和社会经济属性方面形成显著关联差异特征。

表2 公园绿地与社会空间的灰色关联计算结果(以2010年为例)

1)男性人口与公园绿地分布强关联,并逐步趋于性别平衡。男性人口较之女性与各项公园绿地指标关联性较强,男性较多的镇域单元主要为科技城、开发区等城市新建和新开发区域,2010年万人拥有公园绿地数、人均公园绿地面积、公园绿地覆盖率的关联强度分别为0.793 1、0.783 7、0.778 5,达到强关联水平。2020年诸多新区开发程度日趋成熟,产业结构渐趋均衡,人口性别与公园绿地关联差异逐步缩小,均变为中等关联强度。

2)老年人、青少年群体的公园绿地享有水平不断提升。公园绿地与人口年龄结构关联水平持续较低,2010年仅15~29岁人口与公园绿地相关指标强关联,其余均为中等关联水平。相关区域主要为新城核心区域,包括高新区的狮山、枫桥、木渎,以及工业园区的直属镇和唯亭镇等。

2020年15岁以下和60岁及以上人口与公园绿地覆盖率、公园绿地服务覆盖率、人均公园绿地面积表现为强关联,青少年和老年人口的公园绿地可享用水平得到显著提高。青少年占比较高(大于20%)的区域主要集中在工业园区金鸡湖周边的湖东、湖西、东沙湖等社区,老年人比例较高(大于20%)的区域则主要为老城区的沧浪、平江、金阊等城区,原住民较多的镇湖、东山、阳澄湖、北桥等边缘区域中,老年人的占比也较高。

3)本地与外来人口的公园绿地配置相对均衡。公园绿地与人口户籍结构的关联程度相对较低,2个年份的关联度均未超过0.6。苏州外来人口众多,已超过总人口的50%,但该结构在镇域单元间存在极大悬殊,本地与外来人口比例介于1:10~10:1之间。本地户籍人口占比较高的区域主要为城郊偏远镇区,外来人口则聚集于城郊与城市中心或副中心之间的过渡地带。

4)公园绿地与人口规模高度适配。公园绿地指标与反映人口规模的总数、密度强关联,2010、2020年平均关联系数分别达到0.765 0、0.712 9。具备上述特征的区域主要集中于城市老城区或新区核心区域,如平江区城区、沧浪区城区等,人口数量越多、越密集,表明相应区域社会活力强、成熟度高,公共资源配套也较为丰富、合理,公园绿地配置和服务状态越好。

5)公园绿地密切关联高学历、高/低社会经济地位群体。公园绿地与社会空间的文化水平关联度高,与大学本科及专科、研究生及以上人口的关联度均达到极强关联水平,研究生及以上人口与人均公园绿地面积、万人拥有公园绿地数的关联强度在2010年高达0.902 5、0.902 9,2020年虽然略有下降,但仍然最强。高学历人口主要集中在平江等城市核心区、狮山等新区核心区及直属镇等工业园区核心区域,且在2010—2020年稳中有升,高学历人口的聚集程度不断增强。

公园绿地与居民的住房条件同样表现为强关联,但存在两极分化现象。拥有4间以上住房的人口尤为突出,在2个年份均与公园绿地处于极强关联水平,1间住房、16m2/人以下户数与公园绿地同样关联性较强。住房条件较好的区域主要为城郊偏远区域和高新区、工业园区核心区域。其中,城郊偏远地区有大量自建房,同时也有一定数量的别墅等高品质住宅;工业园区与高新区核心区域的湖东、湖西、狮山等街道单元的家庭住房间数多为2~3间,但住房面积超过70m2/人、拥有4间以上住房的家庭占比超过20%。住房条件较差的区域主要集中于各城市核心片区中心的外围,分布有大量老新村和公寓,居住环境品质普遍不高、面积较小。

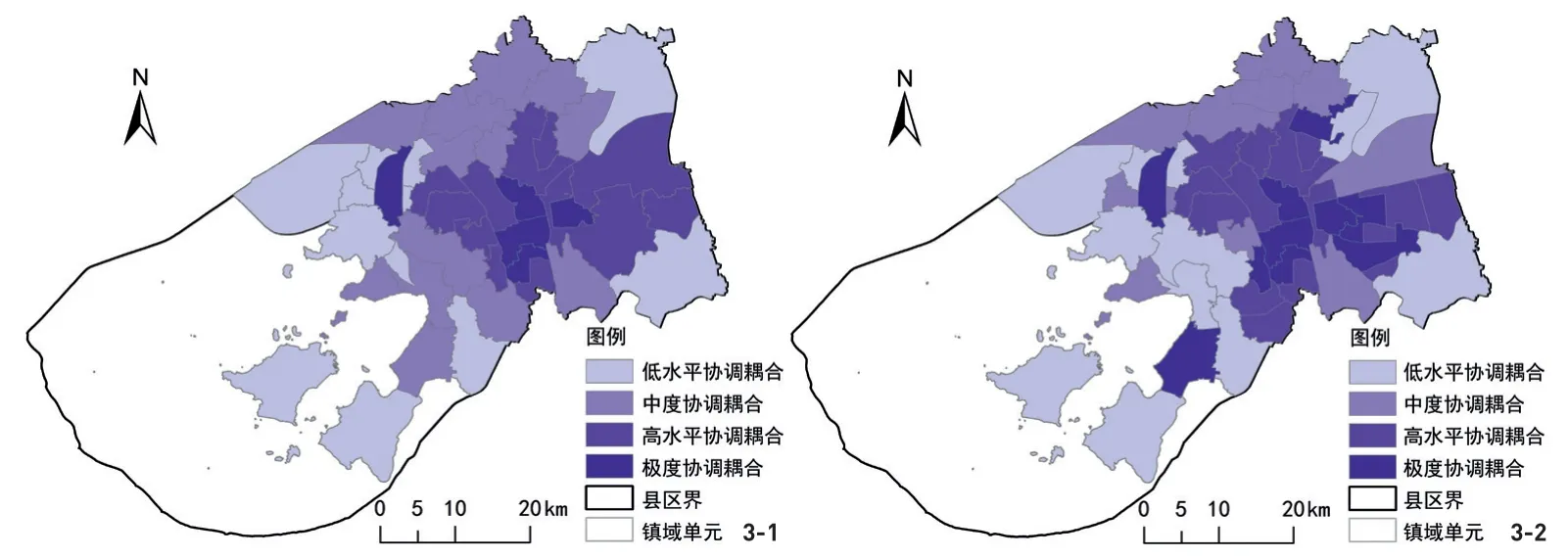

4.2 公园绿地与社会空间的耦合协调特征

进一步借助耦合协调度模型,探究公园绿地与社会空间的整体耦合协调水平,以揭示其空间分异规律和状态。2010、2020年公园绿地与社会空间处于高度耦合状态,约60%的研究单元耦合度在0.9以上。公园绿地与社会空间的耦合协调性也较高,多处于高水平协调耦合和极度协调耦合状态,2020年分别有3个和5个高水平协调耦合单元转变为了中度和极度协调耦合单元,耦合协调水平分化程度逐渐加重(图3)。就其空间分布而言,耦合协调水平表现为明显的圈层分布特征。结合公园绿地和社会空间属性特征,其空间类型由内向外可依次概括为“核心区-新城区-扩展区-边缘区”。

图3 苏州市区2010年(3-1)和2020年(3-2)公园绿地与社会空间耦合协调的空间格局

1)核心区人口聚集度高、社会经济属性水平高,公园绿地服务能力强。主要为沧浪区城区、平江区城区和工业园区的湖东、湖西,以及苏州科技城和高铁新城。上述单元公园绿地丰富(覆盖率接近10%)且公园绿地面积人均水平高(超过20m2),总体人口规模大,高学历人群聚集,女性人口偏多,住房面积较大。

2)新城区外来人口多,文化水平、社会经济条件好,公园绿地配置较为丰富。主要为与核心区密切关联的枫桥、浒墅关、城南、越溪、东沙湖、胜浦、斜塘、澄阳、元和等镇域单元。该区域也具有较大的公园绿地面积和服务覆盖范围,公园绿地覆盖率多在5%左右,人均公园绿地面积多超过10m2。该区域外来人口、人口总数规模较大,大学本科和专科学历人口占比较高,多超过各单元总人口的20%,住房条件相对较差,户均住房间数和人均面积相对较少,1间住房和16m2/人以下户数占比较高。

3)扩展区社会空间属性均衡,公园绿地配套水平偏低。望亭、唯亭、渭塘、郭巷等区域多为新区扩展区,但公园绿地覆盖率(2%左右)和服务覆盖率(50%左右)均偏低,人均公园绿地面积多不足10m2,万人拥有公园绿地POI数约0.7个。该区域社会空间各指标相对其他区域较为均衡,但整体学历层次相对较低。

4)边缘区本地老年人口比例大,公园绿地较少。该区域主要位于城区边缘,其中,东山、木渎、光福、金庭等镇域单元内分布有大量自然山水,但公园绿地的整体覆盖率、服务覆盖范围和人均拥有量均过低,公园绿地配套水平不甚理想。同时,人口老龄化程度相较其他区域最为明显,平均约为18%,本地居民比例最高(超过50%),低学历人口聚集,住房水平两极化,家庭住房面积最小和最大的户数占比均为最高。

5 结论与讨论

5.1 主要结论

在理论分析和体系构建的基础上,借助灰色关联和耦合协调度模型,基于镇域单元对苏州市区2010—2020年公园绿地与社会空间的关联水平和耦合协调状态及其变化特征进行了有效探究。主要结论如下。

1)公园绿地的服务配套快速优化,社会空间中人口老龄化、集聚化、外来化程度不断加剧,社会经济属性显著提升。

2)公园绿地与社会空间关联度高,但整体趋于均衡。男性人口与公园绿地分布强关联但逐步趋于性别平衡,老年、青少年人口公园绿地享有水平不断提升,本地与外来人口的公园绿地配置相对均衡,公园绿地与人口规模高度适配,公园绿地密切关联高学历、高/低社会经济群体。

3)公园绿地与社会空间交互作用形成“核心区-新城区-扩展区-边缘区”的空间类型。其中,核心区人口聚集度高、社会经济属性水平高,公园绿地服务能力强;新城区外来人口多,文化水平、社会经济条件好,公园绿地配置较为丰富;扩展区社会空间属性均衡,公园绿地配套水平偏低;边缘区本地老年人口比例大,公园绿地较少。

5.2 讨论

本研究发现,公园绿地具有高社会经济属性倾向,即高学历、高社会经济地位群体享有水平较高,这与江海燕、周春山、王艳艳等[4-6]在社会公平性研究中的主要结论较为一致。但也发现,受公园绿地扩展和园博会等大事件的推动,城市边缘区局部老龄化、低学历人口的公园绿地资源享有度存在高值突变现象。周春山等发现,广州存在各类社会属性较为均衡、公园绿地服务水平中等的“双中”型区域[5]。但本研究中各类人口混居区域的公园绿地享有水平是最低的,且设施配套较为落后。其他研究表明,外来人口与公园绿地的关联度较低[4-5],但本研究发现,苏州公园绿地配套较为均衡,社会公平性和融合度较高。

此外,本研究还在揭示公园绿地布局与服务质量快速改善、社会空间的老龄化与社会经济水平不断提升的基础上,探明了公园绿地享有水平在性别间趋于平衡、本地和外来人口享有水平均衡稳定,与人口规模和密度、高社会经济群体关联度持续较高等系列动态特征。受到连续数据获取限制和职业细分类型难以统一等因素影响,本研究在就业属性的社会空间方面存在缺失,社会属性描述仅围绕镇域空间尺度,后续还须进一步拓展数据的全面性并深化探究尺度。本研究结论和理论假设与其他实证研究相比,虽然具有较多的相似性规律,但也发掘了苏州的个性化特征,因此需要对不同类型城市开展系统比对研究。

结合公园城市、人民城市等理念,针对灰色关联和耦合协调的时空特征,城市公园绿地在配置过程中需要关注以下3个方面。1)加强引导。在园林城市创建、规范标准制定等过程中,应由公园绿地的绿量指标向“绿效”指标扩展,如提高与年龄结构、收入水平、文化层次等的适配度和获得水平,提升其为人和社会的服务效能。2)区块管控。在国土空间规划中,将城市公园绿地的布局评估和供给置于不同社会属性类型的生活圈中,结合居民需求与区域特点,确定公园绿地的开放度、景观特色和设施水平等标准,实行精准供需、高效管控。3)优化供给。根据人群的社会属性特征,结合“城市双修”等工作开展,加强公园绿地配置优化,如苏州市区须尽快在各类人口高度混居的扩展区域寻找闲置用地和低效用地,增置综合性公园绿地,加大设施配套力度;在边缘区域结合优质山水资源,提供优质游憩生态空间,提升当地居民的公园绿地服务获得感,引导高密度人口区域居民适度疏散;核心区和新城区着力挖掘工业区、遗址遗迹、老旧住区等潜在的公园绿地增量空间,积极盘活、高效利用历史园林及单位附属绿地等资源,营造“出门入园”“城景愈人”的“城·人·园”高度协同的高品质人居环境。

注:文中图片均由邹雅婕绘制。

注释:

① 公园绿地服务覆盖率的计算主要根据《城市绿地分类标准》(CJJ/T 85—2017)中的公园绿地类型及其标准,并结合苏州市区公园绿地各类型相对均衡的特点和水街密集的道路特征,将公园绿地分为2hm2以下、2~5hm2、5~10hm2、10~20hm2、20hm2及以上5种尺度,分别以服务半径300、700、1 000、2 000、3 000m建立服务范围的缓冲区。计算过程中,先整体计算全部公园绿地的服务覆盖范围,再按照镇域单元统计其公园绿地服务覆盖率。

② POI数据的应用研究自2012年起快速增加,为避免早期数据的缺失或偏差问题,本研究选用了较为稳定的2012年公园绿地POI数据,与2010年人口、用地数据配合开展研究。