黄淮海平原农田土壤温室气体排放对长期施加生物炭的响应

2023-08-26刘宏元周志花赵光昕沈钦瑞

刘宏元, 周志花, 赵光昕, 沈钦瑞

(1.山东省农业科学院湿地农业与生态研究所,济南 250100; 2.内蒙古自治区气象台,呼和浩特 010051;3.北京科技大学天津学院, 天津 301830; 4.山东省菏泽市曹县植物检疫站,山东 菏泽 274400)

二氧化碳(CO2)、甲烷(CH4)和氧化亚氮(N2O)是大气中最重要的3种温室气体,其排放量的增加是引起全球气候变暖的主要原因[1]。由于施入肥料、灌水和秸秆还田等农艺措施导致农田是温室气体的重要排放源,降低农田温室气体排放量是我国实现“双碳”目标的重要举措之一。研究表明,添加生物炭可以改变土壤理化性质和微生物活动,进而有效抑制土壤温室气体排放[2]。但也有研究表明,生物炭并不能抑制甚至可以促进温室气体排放[3]。由此表明,生物炭对土壤温室气体的影响不仅与生物炭类型和试验区土壤类型有关,更与生物炭施用剂量和施用频率有关。因此,通过长期的田间研究明确生物炭的合理施用量和施用频率,对指导生物炭在农田推广应用具有重要意义。

研究表明,生物炭可以影响土壤温室气体的排放,玉米田中添加生物炭能够降低土壤温室气体排放,其降幅最高可达41.8%[4];施加9 t·hm−2生物炭可以显著增加华北典型农田土壤温室气体排放量,且增幅达40.0%[5]。这可能与生物炭改变了土壤无机态氮、土壤pH、持水性能和微生物活动有关[6]。但生物炭在土壤中会随时间而发生变化,这可能也是生物炭对土壤温室气体排放影响不确定的重要原因之一。研究表明,向土壤中添加生物炭后,由于生物炭孔隙的利用和分解,其有效性逐渐降低[7];Muhammad 等[8]发现,经过158 d的同位素标记培养后,只有0.4%的生物炭成分在微生物组中被识别出来;随着施用时间的延长,生物炭的抑制作用可能会减弱[9];Niu 等[10]认为,3 t·hm−2生物炭是抑制中国北方农田土壤N2O 排放的最佳剂量,而Cheng 等[11]认为该剂量为16 t·hm−2。不同的施用剂量和施用时长可能是造成研究结果差异的原因之一,大量生物炭的施用可能会长期抑制N2O 的排放。此外,如果一次施用大剂量生物炭能够达到最佳的抑制效果,那么将大大降低生物炭施用的成本和工作量,这对现代农业发展具有重要意义。由于当前对生物炭在田间土壤环境中分解机理的了解非常有限[12],因此,在田间条件下,生物炭在多长时间内可以持续抑制土壤温室气体排放仍然值得深入研究。

黄淮海平原是我国重要的农作物产区,也是我国氮肥用量最高的地区之一。如山东省冬小麦和夏玉米轮作系统年施氮量可达625 kg·hm−2,远高于欧洲同类型农田[13]。因此,本研究在黄淮海农田连续多年施用不同剂量生物炭和一次施用大剂量生物炭的基础上,探究生物炭对黄淮海农田土壤温室气体排放的影响及其时间限制效应,以期为生物炭在黄淮海农田乃至世界其他同类型农田的推广应用提供科学依据。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

研究区位于山东省德州市黄河崖镇(37°21′14″ N, 116°20′3″ E),属暖温带半湿润季风气候,年平均气温12.9 ℃;年平均降水量547.5 mm,主要发生在6—8月。田间作物种植模式为冬小麦和夏玉米轮作。土壤类型为盐碱土,质地为轻壤土。2015年试验前试验区0—20 cm土层的基本性质为:有机质13.71 g·kg−1,碱解氮26.56 mg·kg−1,速效磷34.27 mg·kg−1,速效钾106 mg·kg−1,pH 7.78。

1.2 试验材料

供试生物炭由棉花秸秆经800 ℃不完全燃烧制成,其基本特征为:全氮4.88 g·kg−1,全磷0.83 g·kg−1,全钾15.98 g·kg−1,pH 8.60,密度0.297 g·cm−3,碳73%。供试小麦品种选用‘济麦22’,玉米品种选用‘鲁宁184’,均采购于当地市场。

1.3 试验设计

生物炭添加的田间定位试验于2015—2018 年进行,采用随机区组试验设计,设置不施用生物炭(CK)和生物炭施用量分别为2.25(C1)、4.50(C2)、9.00(C3)、13.50 t·hm−2(C4)和仅在第1年施用13.50 t·hm−2生物炭(CS),共6 个处理,每处理3次重复,共计18个试验小区,每小区面积为180 m2。其中C1、C2、C3 和C4 处理在每年小麦季播种前施用相应量生物炭;CS 处理仅在2015 年1 次性施用13.5 t·hm−2生物炭。所有生物炭和肥料混合并进行旋耕,深度为20 cm。

小麦季氮、磷肥施用量均为315 kg N·hm−2、270 kg P2O5·hm−2;玉米季氮、磷、钾肥施用量均为255 kg N·hm−2、45 kg P2O5·hm−2、60 kg K2O·hm−2。其中小麦季氮肥按底肥和追肥(2018 年3 月14日)1∶1 均匀施入,磷肥作为基肥一次性均匀施入;玉米季所有肥料均于2018 年6 月18 日一次性施入。每季施肥后均进行旋耕和灌溉。

于2017年10月至2018年10月开展温室气体采集与测量,采样期间田间基本管理措施如下。小麦季于2017 年10 月20 日施用化肥和生物炭,进行旋耕,10 月21 日播种,10 月22 日灌水;于2018 年3 月14 日追肥、灌水,6 月8 日收获。玉米季于2018 年6 月19 日施肥、旋耕,6 月20 日播种、灌水,10月8日收获。

1.4 样品采集与测定

采用便携式地温仪(今明TM-624)测量10 cm土壤温度;用手持TDR 仪(Spectrum TDR-100)测量土壤湿度。小麦季每15~20 d采集1次样品,玉米季每7~10 d采集1次样品,在施肥、灌溉、降水期间加密采集。采集土壤样品后,需去除植物根系和砂砾,土壤中的用0.01 mol·L−1的CaCl2溶液提取,并用AA3 流动分析仪(Braun and Lübbe, Norderstedt, Germany)测定其含量。

采集土壤样品当天采集0—20 cm 气体样品。温室气体排放通量采用静态箱-气相色谱法测定。静态箱由不锈钢取样箱(50 cm×50 cm×50 cm)和底座(50 cm×50 cm×15 cm)组成,取样箱厚度1.5 mm,底座厚度2 mm。静态箱内装有空气混合风机、空气压力平衡管、温度计和样品采集管。静态箱覆盖白色棉套以达到隔热目的,并清除静态箱内植株。每次采集时间为8:00—11:00。于每个小区用200 mL一次性注射器分别在0、10、20和30 min采集气体样本,共采集4个气体样本。在气体取样过程中,同时记录箱内温度。采集的气体样品用气相色谱仪(Agilent7890, USA)测定。温室气体排放通量的计算参照刘宏元等[14]方法。将气体排放通量乘以时间得到日排放量,通过加权平均法得到季节排放总量。综合增温潜势(global warming potential,GWP)的计算参照刘宏元等[14]方法。

1.5 统计分析

采用SPSS 20.0软件进行单因素方差分析比较处理间土壤理化性质和气体排放通量的差异显著性,Person相关系数分析气体排放通量与影响因素间的相关性。使用Origin 8.5软件进行图形绘制。

2 结果与分析

2.1 生物炭对土壤理化性质的影响

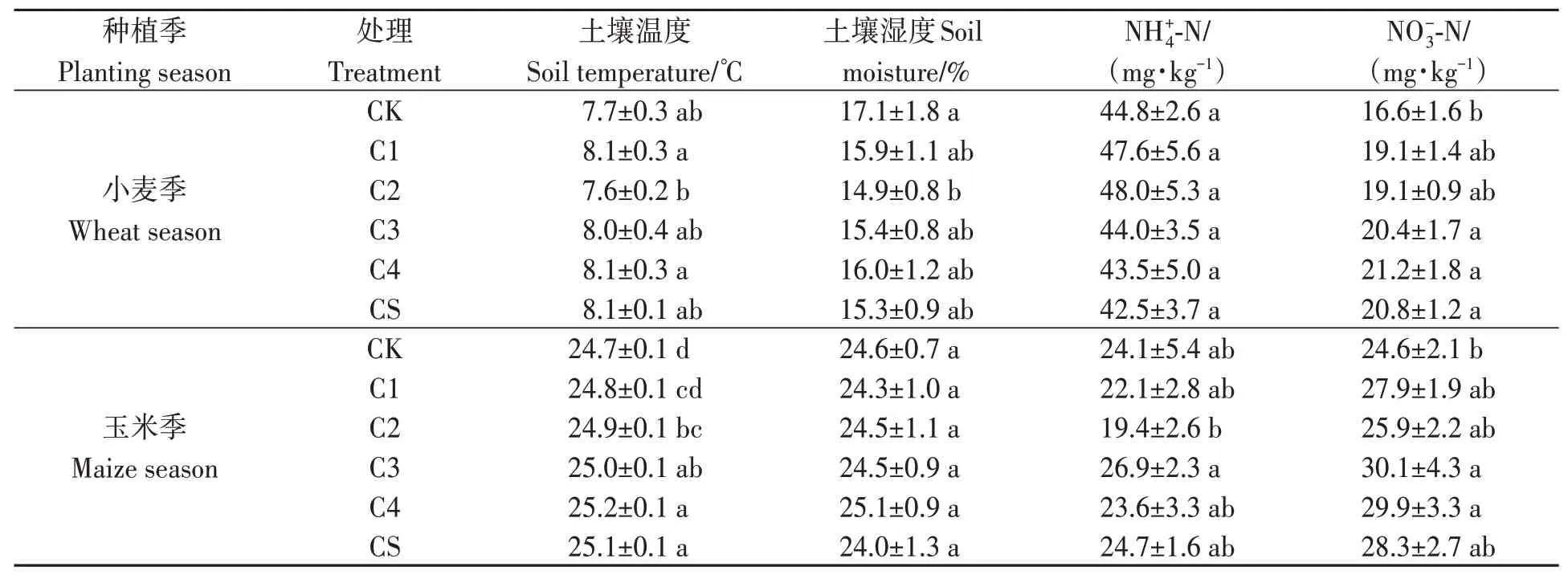

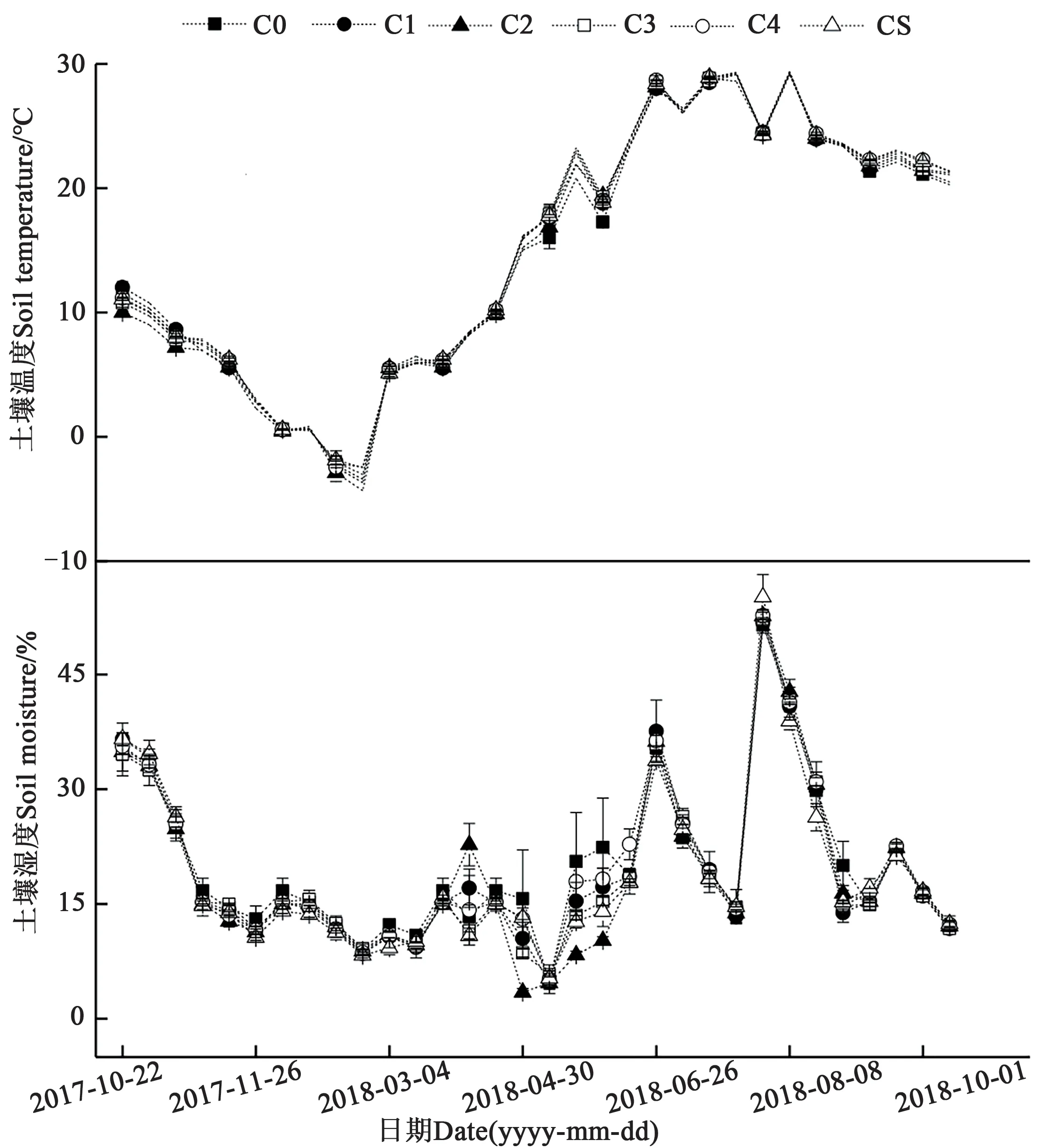

各处理土壤温度的变化基本一致,均表现为先降低后增加的动态变化趋势,各处理土壤温度在每次监测时差异较小;土壤湿度的变化趋势主要表现为小麦季逐渐降低,而玉米季变化波动较大(图1)。土壤温度和土壤湿度动态变化主要与气温和降水有关。每次施肥后,各处理土壤含量均迅速达到最大值,而后逐渐下降至较低水平;各处理土壤含量变化基本一致,每次施肥后,各处理土壤含量均先增加而后逐渐降低至一定范围内波动(图2)。比较不同处理下各因子的季平均值,结果(表1)表明,生物炭对土壤含量无显著影响,对土壤含量影响显著,其中C3、C4 和CS 处理在小麦季土壤含量较CK显著增加,增幅分别为22.9%、27.7%和25.3%;C3 和C4 处理在玉米季土壤含量较CK 显著增加,增幅分别为22.4%和21.5%。在小麦季,生物炭处理对土壤温度无显著影响;而在玉米季,除C1处理外,生物炭处理均显著增加土壤温度,较CK 增加0.8%~2.0%。在小麦季,C2 处理的土壤湿度较CK显著降低,降幅达12.9%,但其余生物炭处理在整个试验周期内与CK差异不显著。

表1 各处理土壤、温度、湿度的季节平均值Table 1 Seasonal mean values of soil N, temperature and moisture of each treatment

表1 各处理土壤、温度、湿度的季节平均值Table 1 Seasonal mean values of soil N, temperature and moisture of each treatment

注:同列不同小写字母表示同季不同处理间差异在P<0.05水平显著。Note:Different lowercase letters in same column indicate significant differences between different treatments in same season at P<0.05 level.

?

图1 不同处理下的土壤温度和土壤湿度Fig. 1 Temperature and moisture of soil under different treatments

图2 各处理土壤含量Fig. 2 Contents of and soil in soil under different treatments

2.2 生物炭对温室气体排放的影响

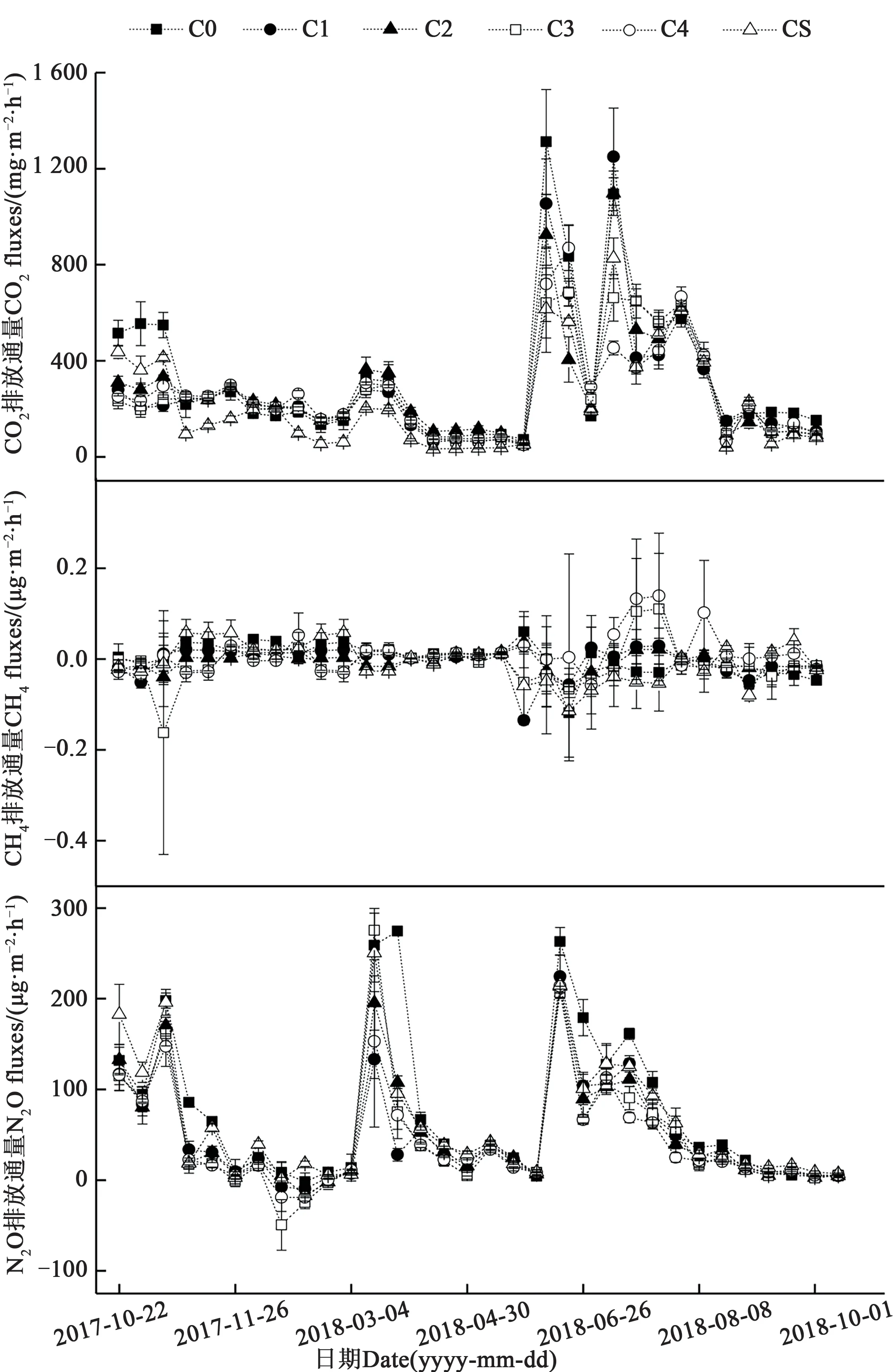

由图3可知,各处理的土壤CO2排放通量动态变化基本一致,主要表现为小麦季在每次施肥、灌水后有明显增加而后逐渐降低至一定区间内波动;玉米季前期波动较大,后期下降至较低区间内波动。在小麦季,生物炭对土壤CO2排放的抑制主要集中在出苗期,其余时期仅CS处理有较为明显的抑制作用;而在玉米季,生物炭对土壤CO2排放的抑制主要集中在中前期;玉米季土壤CO2的排放通量强度显著高于小麦季,且波动范围更大。各处理土壤CH4排放通量均较低,且处理间差异不显著。每次施肥后各处理土壤N2O 排放通量均有明显的峰值,其中在小麦季土壤N2O 排放通量较弱,且变化缓慢;在玉米季初始土壤N2O排放峰值过后,其呈逐渐下降趋势,但在2018年7月下旬至8 月上旬,土壤N2O 排放通量有小幅增加。生物炭对土壤N2O 排放的抑制主要集中在N2O 排放通量峰值时期;在土壤N2O排放通量低的时期,生物炭对土壤N2O 排放通量影响不显著。玉米季土壤N2O 排放通量强度显著高于小麦季,且波动范围更大。

图3 不同处理下土壤CO2、CH4和N2O的排放通量Fig. 3 Emission fluxes of CO2, CH4 and N2O in soil under different treatments

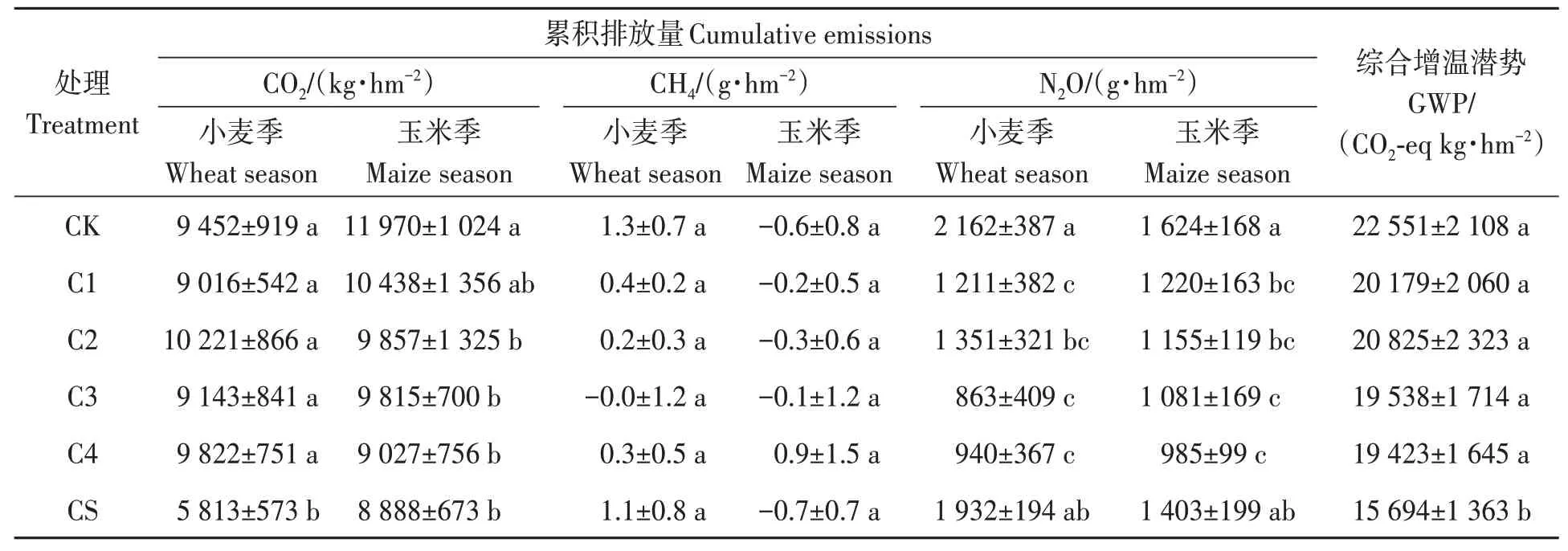

由表2 可知,与CK 相比,在小麦季仅CS 处理显著降低了土壤累积CO2排放量,降幅为38.5%;在玉米季除C1处理外,其余生物炭处理均可以在一定程度上降低土壤累积CO2排放量,且随着生物炭施用量的增多,抑制效果越明显,降幅达17.7%~24.6%。值得注意的是,CS 处理在玉米季依然表现出对土壤累积CO2排放量的显著抑制效果,较CK 显著降低25.7%。生物炭对土壤累积CH4排放量无显著影响,且CH4排放量较低,几乎可忽略不计。除CS处理外,生物炭处理均可以显著降低土壤累积N2O 排放量,其中在小麦季,C3处理对土壤累积N2O 排放量的抑制作用最强,较CK 显著降低60.1%;在玉米季,C4 处理的抑制效果最强,较CK 显著降低39.3%。对于综合增温潜势(GWP),仅CS处理较CK显著降低了30.4%。

表2 各处理土壤累积CO2、CH4、N2O排放量和综合增温潜势Table 2 Cumulative emissions of CO2, CH4, N2O and GWP under different treatments

2.3 温室气体排放与土壤理化性质的相关性分析

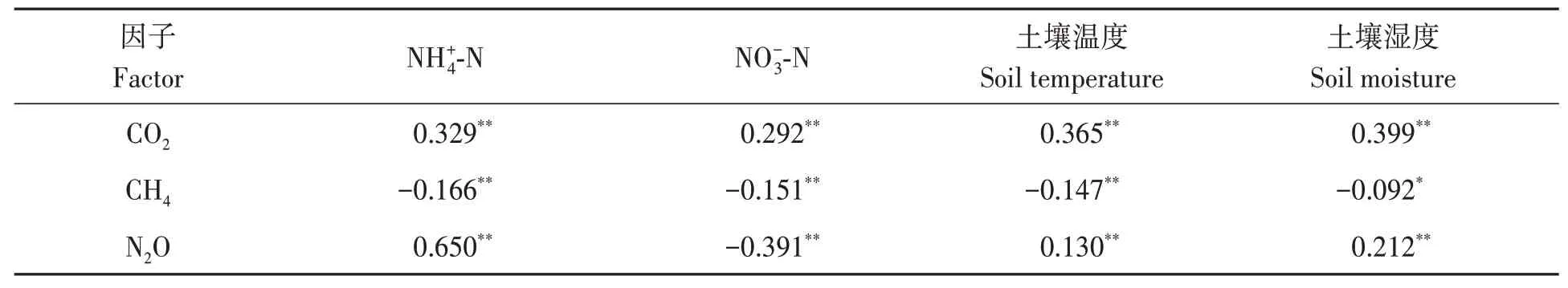

从整个试验周期来看,土壤CO2排放通量与土壤含量及土壤温度、湿度呈极显著正相关关系;土壤CH4排放通量与土壤含量及土壤温度呈极显著负相关关系,与土壤湿度呈显著负相关关系;土壤N2O 排放通量与土壤含量及土壤温度和湿度呈极显著正相关关系(表3)。

表3 土壤CO2、CH4、N2O排放通量与土壤、温度和湿度的相关性Table 3 Correlation between the CO2, CH4 and N2O fluxes with soil , temperature and moisture

表3 土壤CO2、CH4、N2O排放通量与土壤、温度和湿度的相关性Table 3 Correlation between the CO2, CH4 and N2O fluxes with soil , temperature and moisture

注:*和**分别表示在P<0.05和P<0.01水平相关显著。Note:* and ** indicate significant correlations at P<0.05 and P<0.01 levels, respectively.

?

3 讨论

3.1 生物炭对土壤理化性质的影响

3.2 生物炭对土壤温室气体排放的影响

土壤CO2产生的强度主要取决于土壤中有机质的数量及矿化速率、土壤微生物类群的数量及活性、土壤动植物的呼吸作用等。本研究表明,在玉米季生物炭处理显著抑制了土壤CO2排放,与Cross等[19]研究存在差异;但CS处理可以在整个试验周期均显著抑制土壤CO2排放。一方面,生物炭施入土壤一定时间后可以促进一些难以被土壤微生物分解的大分子物质形成,如土壤腐殖质、碳水化合物、酯族、芳烃等[20],从而降低微生物对有机碳的利用量,降低微生物量碳[21],抑制土壤碳的矿化[22],最终降低土壤CO2排放。本研究中生物炭是在小麦季播种前施入,因此在小麦季生物炭还不能发挥出作用,而在玉米季生物炭能够较好地抑制土壤CO2排放。另一方面,生物炭呈碱性,施入生物炭后会增强对土壤CO2的固持作用,从而减少土壤CO2排放[23]。值得注意的是,除CS 处理外,其余生物炭处理均为每年小麦季播种前施用生物炭,每年新施加的生物炭存在不稳定性碳组分,会导致微生物的降解作用增加,进而促进土壤CO2排放[24],这可能是除CS 处理外其余生物炭处理在小麦季不能显著抑制土壤CO2排放的原因之一。CS 处理仅在2015 年施入生物炭,在第3 年依然可以对土壤CO2的排放具有显著的抑制作用。由此推测,生物炭对土壤CO2的抑制作用存在长期效应,即在较长的时间尺度内,生物炭均可以起到固碳减排的作用,但其抑制机制还有待进一步探索。

本研究中各处理的CH4排放通量和累积排放量都极低,几乎可以忽略不计。这可能是由于旱地土壤的通气性较好,产甲烷菌活性受到抑制,产生的极少量的CH4也快速被消耗[25]。

生物炭主要通过硝化或反硝化作用影响土壤N2O 排放。反硝化作用并不局限于厌氧环境,因为许多微生物会产生胞周硝酸盐还原酶,该酶对氧分子不敏感[26]。本研究表明,土壤含量增加,而增加可促进氧化亚氮还原酶活性,从而间接抑制N2O 的排放[27];且这种抑制作用在高剂量生物炭(C3和C4)处理中更为明显,大量生物炭的施入为氧化亚氮还原菌提供了适宜的生长环境,从而显著减少土壤N2O 排放[28]。本研究中C3处理在小麦季节抑制效果最好,C4处理在玉米季节抑制效果最好。如上所述,生物炭可以通过改变土壤理化性质和相关微生物活性来抑制N2O的排放,但由于生物炭对土壤N2O 排放的限制性具有时间效应,生物炭施用量越高,抑制作用越强、抑制时间越久。本研究表明CS 处理对N2O 排放影响不显著。这可能是由于生物炭对土壤N2O排放抑制存在时间效应,一方面随着生物炭施用时间的延长,生物炭的吸附能力和可吸附面积逐渐减弱,进而影响其对土壤N2O 排放的抑制能力[29];另一方面随着时间的推移,土壤中的生物如腐生植物等也会影响生物炭的持久性,微生物菌丝的生长和细胞外酶使其在生物炭孔隙中形成菌落,这可能导致生物炭破碎[30]。

综合增温潜势(GWP)常常用来表示相同质量下不同温室气体对气候变化的综合效应[31]。本研究中,仅CS 处理显著降低了GWP,这可能是由于其对土壤CO2排放的持续抑制作用,由此表明一定时期内仅施用1 次生物炭对土壤温室气体的抑制作用反而优于每年施用,这对今后生物炭的推广应用具有十分重要的意义。在本研究条件下,生物炭施用量推荐为一次性施用生物炭13.5 t·hm−2。但本研究试验年限有限,1 次性施用生物炭对土壤温室气体排放的抑制效果可以持续多长时间还有待于进一步监测。已往推荐生物炭施用量均以年为基础,但每年施用会浪费财力、物力。未来对生物炭在农业领域的应用,不仅要关注生物炭的数量和类型,更要关注生物炭的施用频率,合理施用生物炭不仅可以减少生物炭的施用量,而且有利于使生物炭的价值最大化。