黄土区管道工程滑坡变形破坏规律模拟研究

2023-08-24徐攀

徐 攀

(中国建筑材料工业地质勘查中心湖北总队)

管道一般埋置在地下,以防止外部环境破坏,但长距离通过滑坡地质灾害区是管道运输过程中需要重点关注的实际问题[1-2]。长期以来,国内外大多数学者对于滑坡作用下的管道破坏方式及其评价标准并未取得统一认识[3]。目前大多数研究成果是基于简单的直线型管道穿越滑坡体的变形和评价研究,实际工程中受地形地貌、地质条件和管道力学结构的影响往往布置形式复杂[4-5]。因此,基于复杂管道布置形式下的变形破坏规律研究具有十分重要的意义。本研究基于西气东输工程,以某黄土滑坡区折线形输气管道的变形破坏过程为例,建立水文地质模型并考虑降雨和开挖工况下管道的位移、应力变化特征,为管道与滑坡的相互作用研究和黄土滑坡区埋地管道的布置及安全防护提供一定参考。

1 研究区概况

研究区是多个滑坡组成的大型复合变形体。滑坡近东西向展布,宽为300~400 m,部分沟岸基岩裸露,呈左陡右缓的不对称宽“V”字型,沟底宽为3~10 m,岸坡坡角为20°~35°。高程为470 m 以上。沟段分为数支浅切沟槽,两侧岸坡相对较为平缓。沟谷宽缓但深切,切割深度为40~60 m,沟底宽为20~30 m。

滑坡范围内地层上部为第四系(Q)黄土,下部为侏罗系上统蓬莱镇组(J3p)砂泥岩地层。其中黄土呈黄褐色、干燥-稍湿,稍密,夹杂少量碎块石,粒径一般为5~10 cm,次棱角状,母岩成分以花岗岩和砂岩为主;下部砂岩呈灰绿色,中粗粒结构,厚层状构造,岩体完整性较好,主要发育3 组陡倾角裂隙,研究区地下水埋深一般为2~10 m,同时考虑降雨对滑坡体的影响。

2 研究区管道埋置方式与变形破坏现状

2.1 管道埋置方式

管道通过该滑坡的路线为折线形。该管道从滑坡体后缘西侧以SE167°方向斜向穿入滑坡体,以该角度延伸约90 m 后转向为SE110°,与滑坡体滑动方向近垂直,然后延伸约110 m 再次转向为NE41°后从滑坡体东侧中部穿出,整体上管道在滑坡体内埋置形状为倒“几”字型。

2.2 滑坡体及管道变形破坏现状

由于遭受强降雨影响,现场查勘过程中发现,滑坡发生了较为明显的拉裂变形现象,管道地表附近发育有宽为2~40 mm 的地裂缝。通过巡查滑坡体后缘民房发现,滑坡体上部边界清晰,并且可能发生失稳破坏。为确保管道运行过程安全,通过对地表设置位移监测仪器,并在滑坡底部设置抗滑桩以防止滑坡地质灾害进一步恶化。由于土体位移和小规模滑塌,导致输气管道部分发生裸露,并且因防腐层受损导致管道锈蚀病害。地表位移监测数据表明,滑坡体最大水平累计位移达到72.1 mm,管道受附加应力最大增量为28 MPa。

滑坡体发生变形破坏的主要原因是滑坡体坡脚的开挖形成高陡临空面,进而使滑坡失去底部支撑作用,同时由于大规模降雨增加了滑坡的下滑力,软化顺坡向基覆界面的摩擦系数,从而加剧了滑动体的滑动过程。

3 折线形管道变形破坏数值模拟分析

针对滑坡体内折线形管道铺设方式,采用ANASYS建立与工程实际尺寸一致的数值模型,利用非完全耦合数值分析方法,对滑坡滑动过程中管道的力学响应过程和敏感地区进行分析研究。

3.1 地质模型建立及相关参数

滑坡模型尺寸参考工程地质实测平面和剖面,同时为避免边界效应,设计模型的横向宽度为600 m,纵向宽度为650 m,模型坡脚前缘延伸长度为边坡高度1.5倍,后缘延伸距离为边坡高度的2倍,上下边界均高于边坡高度2倍。

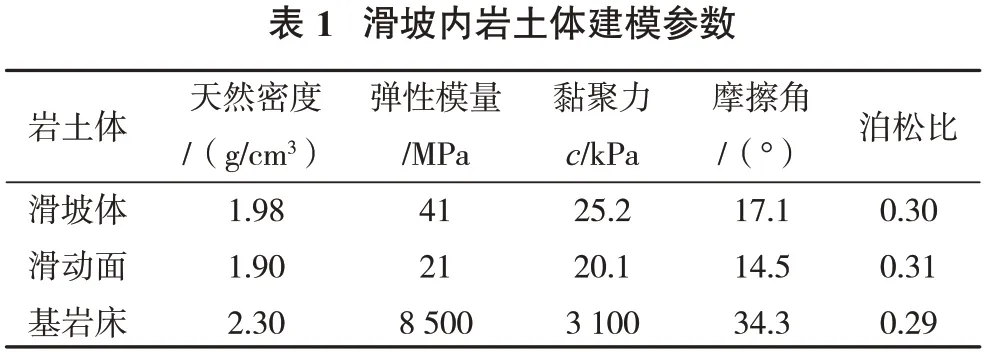

依据钻孔编录资料划分研究区地层,将滑坡体地层简化为3种主要岩土层:滑坡体、滑动面和基岩床,这3种岩土层的建模物理力学参数见表1。

滑坡模型网格为四面体网格,考虑计算效率和结果的精确性,设定滑坡体网格尺寸为3 m,滑动面网格尺寸为1 m,滑坡外围岩土体网格为5 m。滑坡体变形破坏模式以摩尔-库仑准则为依据,模型顶面为自由边界,模型底部和外围四周为法向固定边界。

3.2 管道模型及计算参数

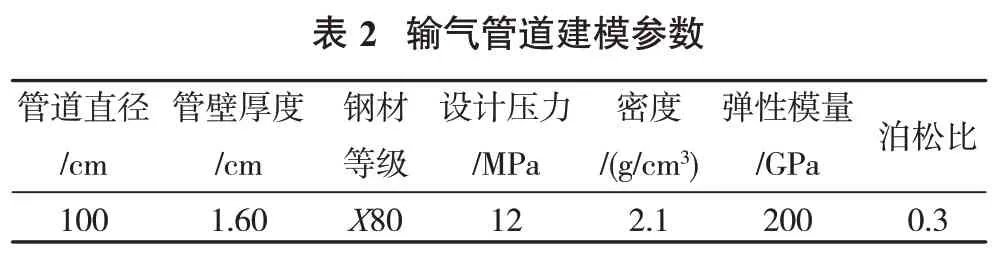

由于管道呈折线形布置,本研究根据管道的实际布置形式做了一定的简化处理,管道在模型中经历4 次转折,每次转折角度参考实际施工布置图。建模过程中不考虑弯曲部位转接头的力学差异,管道所有部分均按照统一力学参数进行设计(表2)。

管道模型在有限元软件中利用管单元(pipe)模拟,圆管模型在直管段网格按照管径的1倍处理,弯曲段按0.5 倍处理;管道与土体接触部位利用弹簧单元模拟,每个节点均考虑三维方向的弹簧力。管道的屈服破坏模式以Ramberg 模型为准则,该准则能够表征材料的非线性应变和屈服破坏过程。

3.3 不同工况下的管道变形破坏特征

由于管道埋的地段滑坡破坏发生在坡脚开挖,并且在强降雨条件下发生。因此,考虑天然状态、开挖状态和开挖后降雨状态3种工况下的数值分析过程。

(1)天然状态。天然工况下边坡最大位移仅为5.1 mm,位于滑坡体坡脚部位,滑坡体内未见塑性变形区,经强度折减法计算边坡稳定性系数为1.60,说明边坡此状态下稳定性好,模型的前置条件与边坡实际情况契合度较好。

(2)开挖状态。开挖后边坡最大位移发生在边坡前缘临空面东侧,约为28 mm,实际调查发现,降雨前滑坡体最大位移为32 mm;同时,塑性变形区开始在坡体后缘与管道交叉处零星出现;经强度折减方式得到边坡稳定系数为1.05,说明其处于极限平衡状态。现状调查发现,未降雨前,坡脚由于公路施工开挖后滑坡体后缘出现微裂缝,与实际情况较为一致。

(3)开挖后降雨状态。从模拟结果可知,滑坡体位移最大值依然发生在前缘坡脚部位,约为66 mm,实际调查发现,降雨后滑坡体最大位移为72.1 mm;另外,滑坡体位移范围逐渐延伸至后缘顶部,与现场调查发现居民区的地板裂缝相吻合。塑性范围从零星分布变化为贯通分布,计算表明,此时滑坡体的稳定性系数为0.94,处于失稳破坏状态。通过提取滑坡体监测点的位移数据发现,顺坡向位移最大,垂直向位移次之,顺管道方向位移最小,同时整体上前2 个方向的位移自滑坡两侧向中间部位呈对称分布。

3.4 管道力学变化规律

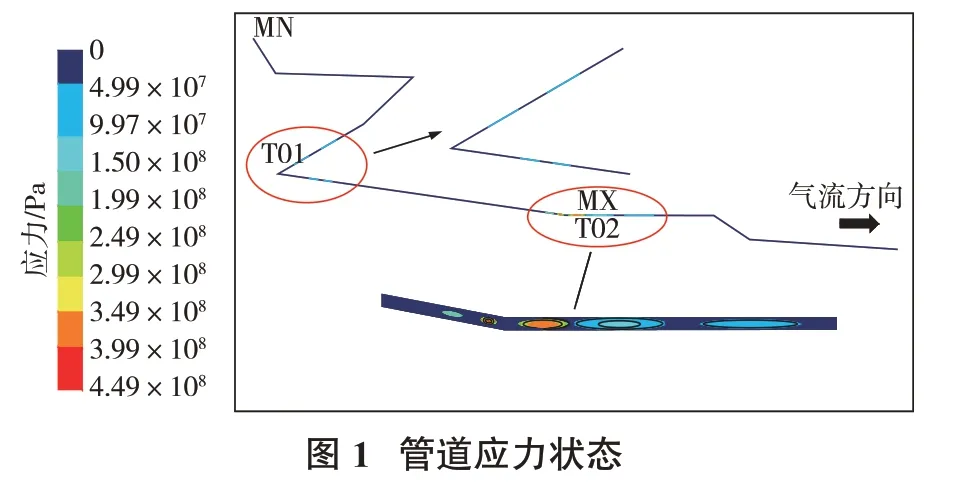

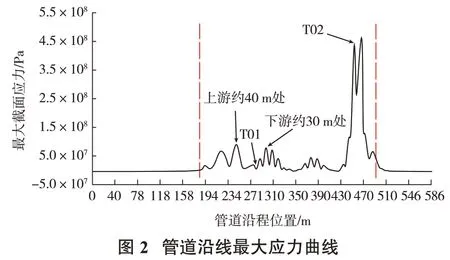

降雨状态下管道的应力状态和应力随管线的变化曲线见图1、图2。

从模拟结果可以发现,管道位移规律与滑坡体内土体的位移规律基本一致,顺坡向位移最大,顺管道轴向位移最小;应力曲线图显示,管道上出现了3 处应力峰值,其中应力集中最为强烈位置为监测点T02弯折处,峰值应力为435 MPa;其次为T01弯折部位的上游约40 m 和下游约30 m 处,这2 个点的峰值应力约为99 MPa和82 MPa。

通过对3 个应力集中点的位移和微地形进行对比分析发现,T02处为滑坡地形突变地带,该点西侧地形较陡,而东侧地形较缓,同时管道在该处改变方向,造成滑坡体滑动过程中两侧土体移动作用于弯折处的应力和力矩差异很大,从而形成应力集中现象;T01处同样为管道转折部位,但是该点两侧土体地形变化较小,滑坡体滑动方向和位移基本一致,但T01 处输气管道发生了弯折,导致T01处上游管道受土体顺坡向拉拽产生强烈的拉应力集中,T01 下游管道受强烈的垂直切割产生剪应力集中。

受限于施工条件,无法对该段管道进行大规模开挖验证,本研究通过滑坡体内部分出露管道(T01)进行实地调查发现,T01 下游段管道的防腐层出现了明显的褶皱开裂现象,监测数据显示其应力出现了明显增长。

4 结论

为分析和研究黄土滑坡地区管道工程的变形破坏规律,以西气东输工程中某黄土破坏变形造成的管道破坏为研究对象,开展现场地质调查与室内模型模拟,进行了3种不同工况下滑坡体和输气管道的变形破坏研究,得到结论如下。

(1)管道与滑坡滑动方向斜交时,若管道埋置方向与滑坡滑动方向呈小角度(0~30°)相交,管道在滑坡后缘呈现强烈的拉应力集中,而在底部存在压应力集中,破坏方式倾向于纵向破坏模式;若呈大角度(60°~90°)相交时,其破坏方面明显倾向于横向破坏模式。

(2)数值模拟分析发现:滑坡体坡脚开挖后,其最大位移为32 mm;塑性变形区零星出现,处于极限平衡状态下;降雨工况下,最大位移66 mm,与实际监测位移(72.1 mm)相近,位移范围逐渐延伸至后缘,塑性范围从零星分布变化为贯通分布,边坡稳定性系数为0.94,边坡处于失稳状态;模拟成果与现场实际调查基本一致。

(3)输气管道出现了3 处应力集中点,T02 处为滑坡微地形突变地带,造成滑动过程中作用于弯折处的应力和力矩差异很大,峰值应力高达435 MPa,从而形成应力集中现象;T01 处管道发生了弯折,导致T01处上游管道受土体顺坡向拉拽产生强烈的拉应力集中,应力最大值为99 MPa,监测点T01 下游管道受强烈的垂直切割产生剪应力集中,最大值88 MPa。

(4)本研究是基于等强度降雨条件下的静力分析方法,并未考虑到滑坡变形过程中的动力势能的变化以及土体运移对管道的冲击,建议后续的研究过程中应考虑滑坡体内管道的动力特性变化规律。