不同水肥供应对石羊河流域玉米生长动态及水分利用效率的影响

2023-08-23张梅花薛瑞清唐小娟薛子钰谭紫熠

袁 超,张 芮,张梅花,薛瑞清,赵 霞,丁 林,唐小娟,薛子钰,谭紫熠

(1.甘肃农业大学水利水电工程学院,甘肃 兰州 730070;2.大禹节水集团股份有限公司,甘肃 兰州 730070;3.甘肃省水利科学研究院,甘肃 兰州 730070)

甘肃省武威市属石羊河流域,是我国典型的旱区,气候干旱、降水少、光照足、蒸发大,风沙多,长期存在着水资源短缺问题[1]。玉米是当地种植面积最广的作物,2022年玉米种植占当地种植总面积的76%。但农户灌溉仍以传统的地面灌溉为主,施肥以传统撒施为主。这种灌溉制度与施肥方式严重抑制了当地农业经济可持续发展。因此如何兼顾区域内水资源短缺与作物增效保产问题是当地农业可持续发展中的重中之重[2-3]。

不同的水分与养分是影响作物生长状况及产量差异的根本原因[3-4]。只有适宜的灌水与施肥搭配才是农作物高产优质的前提[5-6]。蒙强[7]等研究通过适宜的水分调控下限能改善土壤水分环境、为作物生长及产量的形成创造好的条件,提高水分利用效率。魏永霞[8]等通过研究的调亏灌溉下滴灌玉米植株与土壤水分及节水增产效应,得出适当的水分胁迫并不会影响作物减产;高盼[9]等发现,一定的水分胁迫有助于作物产生竞争补偿效应,使玉米在苗期根系及茎粗生长更为稳固,不易倒伏。适当的调亏灌溉既能缓解区域内水资源短缺问题,而且能提高作物水分利用效率、作物品质及产量[10-11]。谢丽华[12]研究得出有机肥替代化肥比较单施化肥可使玉米稳产,改善土壤PH值,提高土壤肥力与作物干物质积累量。杨青夏[13]等研究表明,与常规施肥相比化肥减星20%配施有机肥和菌肥的玉米产量可达到常规化肥水平,且分别比化肥减量20%处理增产19.8%和26.6%;张君[14]等研究表明有机肥与传统化肥搭配使用有助于协调作物耗水量与产量的关系,提高水分利用效率。进行商品有机肥替代部分化肥,使化肥与有机肥合理搭配施用,从而促进有机质分解与矿质养分的溶解,达到改善土壤理化性质、增强土壤的保肥供肥能力、改善作物品质、提高化肥缓释效率等效果[15-16];

不同的灌水或施肥量均对作物的生长及产量有不同程度的影响,但以往研究方向较多偏于对不同灌水或施肥量中的一种进行研究,这对目前我国农业可持续发展具有一定局限性,所以进行不同水肥间精准耦合对玉米产量及水分利用效率影响机制的研究更具有前瞻性[17]。

本文研究采取了水肥交互耦合方法,探究在不同水肥供应下玉米的生长动态及水分利用效率之间的影响规律,在总结以往研究者成果下,揭示水肥精确耦合对节水灌溉与养分高效利用的最佳机制,同时也为石羊河流域制定合理的灌水施肥措施提供科学依据。

1 材料与方法

1.1 研究区概括

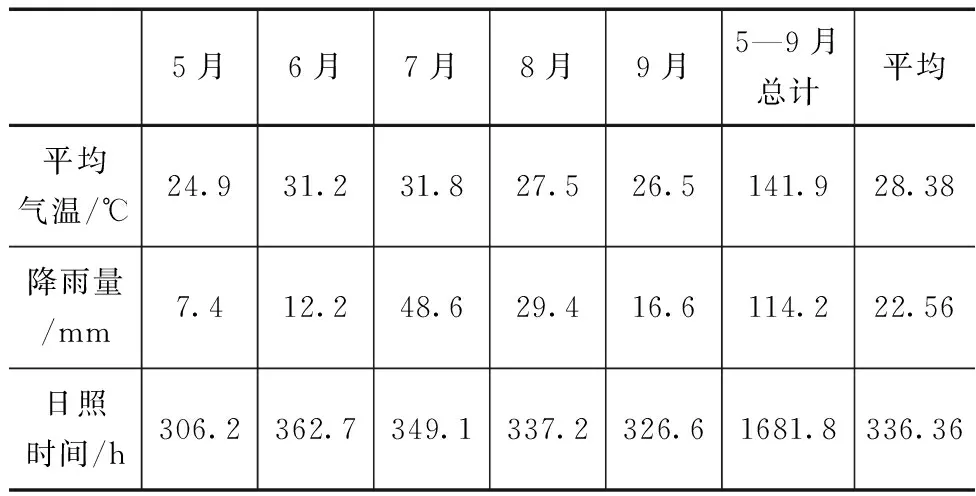

试验地处于民勤绿洲和腾格里沙漠交界地带的民勤县大滩乡内甘肃省水利科学研究院民勤实验站(103°15′E,38°65′N)。该地多年平均气温7.8℃,极端最高气温39.2℃,极端最低气温-27.1℃,多年平均降水100mm,多年平均蒸发量2620mm,年日照时数3128h,≥0℃积温3510℃,≥10℃积温3125℃,无霜期150d,最大冻土深115cm[18]。试验区土质0~60cm为黏壤土,60cm以下逐渐由黏壤土变为沙壤土,土壤平均容重为1.56g/cm3,田间持水率为20.75%(体积比)。实验地气候表见表1,气象数据由气象生态环境监测系统气象站获得。

表1 实验地气候表

1.2 实验设计

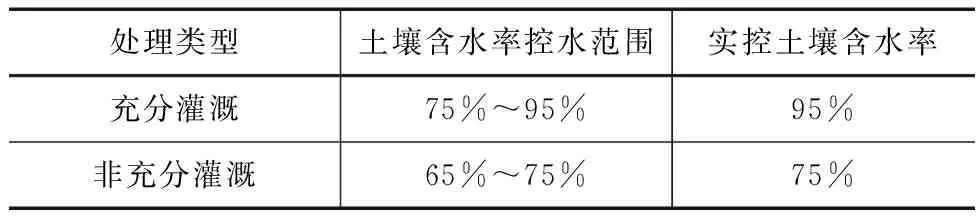

大田实验于2022年5~10月采用双因素随机区组试验设计,以“同康DK818”为试验材料。试验小区以1m宽,0.008mm厚度的白膜进行一膜两行模式铺设,植株行距40cm,株距20cm;小区面积13.5m2(1m×13.5m)。试验设置3种肥料梯度,以当地农户传统施肥量15kg/亩为基准设置传统肥(F1)、传统肥减量1/3(F2)、传统肥减量1/3+商品有机肥替代减量(F3);后期追肥为尿素(N+P2O5≥64.0%),有机肥为含腐殖酸水溶肥(N+P2O5+K2O≥200g/L腐殖酸≥30g/L);设置2种灌溉制度:充分灌溉W1(土壤含水量范围为田间持水率的75%~95%),非充分灌溉W2(60%~75%);共组合形成6个玉米处理,每个处理3次重复,共18个小区;详细处理见表2。灌水定额幼苗期为225m3/hm2,拔节期、灌浆期、成熟期均按照300m3/hm2,当小区实测土壤含水率达到试验设计值下限时灌水,灌水后充分、非充分处理土壤含水量依次达到95%、75%田间持水率)。各处理灌水日期见表3。

表2 试验处理

由于玉米进行了基肥的施用,所以追肥时间定在幼苗期后期一次、拔节期一次、灌浆期一次。使用标准以当地传统施肥量作为参考,使用标准为15kg/亩。其处理施肥量见表4。

1.3 项目数据测定与方法

1.3.1土壤含水率的测定

取土方法采用土钻人工分层取土,测定土层深度为0~100cm,每隔20cm为一层进行取样,各处理重复3次。取样时期为每次灌水前、降雨后进行局部取土,在幼苗期、拔节期、灌浆期、成熟期进行全小区取土测定含水率。土壤水分保持表见表5。

表5 田间土壤水分保持表

土壤含水率采用烘干称重法测定。

1.3.2叶片叶绿素(SPAD)的测定

用叶绿素仪(SPAD-502型)于苗期、拔节期选择最上部展开叶,灌浆期选择穗位叶,分别测定穗位叶基部、中部、顶部,测定3次取平均值。

1.3.3玉米生育期生长指标测定

各生育期中,分别选取3株具有代表性,且长势一致的植株,测定其株高茎粗、叶面积、单叶重、总叶重、茎重,将烘干箱温度调定为105℃进行杀青30分钟,后调制80℃烘至恒重,测定其干物质积累量。

1.3.4产量及产量性状测定

(1)产量测定

玉米成熟后分小区单独进行测实产,每个小区收获全部果穗,使用精度为0.01kg电子天平(型号:GB/T 7722—2005)的对果穗进行湿重测量,并进行自然晾干后脱粒称质量,单打单收计算小区产量。实测产量(kg/亩)=一个小区干重质量×(666.7÷收获一个小区实际面积)。

M=(M1+M2+…+Mn)-(M0×n)

(1)

式中,M—每个小区的产量,kg;M0—袋子质量,kg;n—袋子数量,个;M1、M2、…、Mn—每个小区的袋子质量,kg;然后测量其每个处理的产量,kg,换算为标准产量,kg/hm2。

(2)产量性状测定

①穗长:使用精度0.02mm的自动读数式游标卡尺测定果穗全长(包括结实和没有结实的部分),每个小区采5个样本果穗测量取平均值,即为该小区的穗长平均值(cm)。

②穗粗:使用精度0.02mm的自动读数式游标卡尺测定果穗中间部位横截面宽度,每个小区采5个样品果穗测量取平均值,即为该小区的穗粗平均值(cm)。

③秃尖长:使用精度0.02mm的自动读数式游标卡尺测定果穗未结实的部分长度,每个小区采5个样本果穗测量取平均值,即为该小区的秃尖长(cm)。

④穗行数:每个小区采5个样本果穗分别进行穗行数的查测,并取平均值,即为该小区的穗行数。

⑤行粒数:每个小区采5个样本果穗分别进行行粒数的查测,并取平均值,即为该小区的行粒数。

⑥百粒重:每个小区随机挑选5个样本进行脱粒,并随机取出100粒进行称重,该数据即为小区的百粒重(g)。

1.3.5水分利用效率

水分利用效率(WUE)计算公式为:

WUE=Y/ET

(2)

式中,Y—玉米产量,kg/hm2;ET—耗水量,m3/hm2。

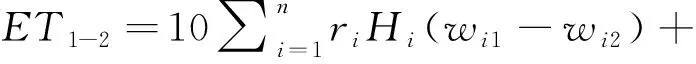

根据SL 13—2015《灌溉试验规范》规定,利用土壤含水率来测定作物腾发量时,腾发量可按以下公式计算:

(3)

式中,ET1-2—阶段实际需水量,mm;I—土层编号,n—土层总数目,本试验n=6;ri—第I层土壤干体积质量,g/cm3;Hi—第i土壤的厚度,cm;Wi1、Wi2—第i土层在时段始、末的含水率(干土重的百分率),%;M—该时段内灌水量,mm;P—该时段内有效降雨量(>3mm),mm;K—该时段内深层地下水补给量,mm;C—该时段内排水量(地表排水与深层排水之和),mm;

其中,试验区地下水埋深大于10m,故K取0,试验区属干旱区,且灌水上限最大至土壤田间持水率,C取0。

1.4 数据分析

采用Excle2010和SPSS26.0进行数据整理和统计分析。

2 结果与分析

2.1 不同水肥供应下对大田玉米生长形状的影响

2.1.1不同处理对大田玉米株高的影响

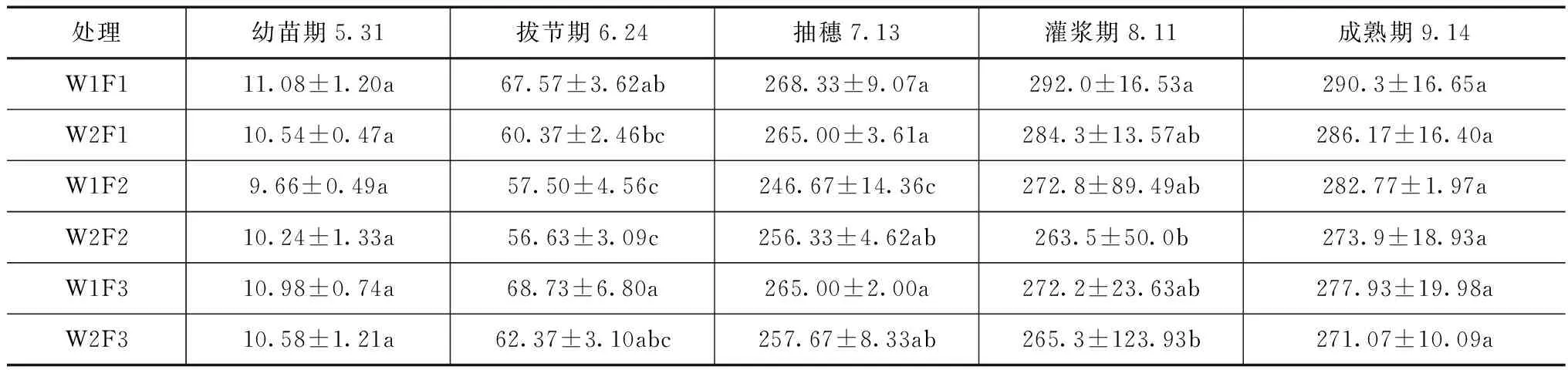

最能直观反映作物生长状况的重要指标就是株高。玉米苗期与成熟期处理间无显著差异(P>0.05),见表6。拔节期株高开始产生变化,处理W1F1、W2F1、W2F3间无显著差异,但W1F2较W1F1、W1F3处理相比株高差异显著(P<0.05),分别降低14.91%、16.33%;抽穗期玉米的株高在短时间内迅速增长,各处理株高从大到小依次为W1F1>W2F1>W1F3>W2F3>W2F2>W1F2,其中W1F2较W1F1、W2F1、W1F3差异显著,分别降低8.07%、6.92%、6.92%。灌浆期各处理间株高差异性减小,W2F2、W2F3处理较W1F1处理差异著性,分别降低9.76%、9.14%;

表6 不同处理玉米株高动态 单位/cm

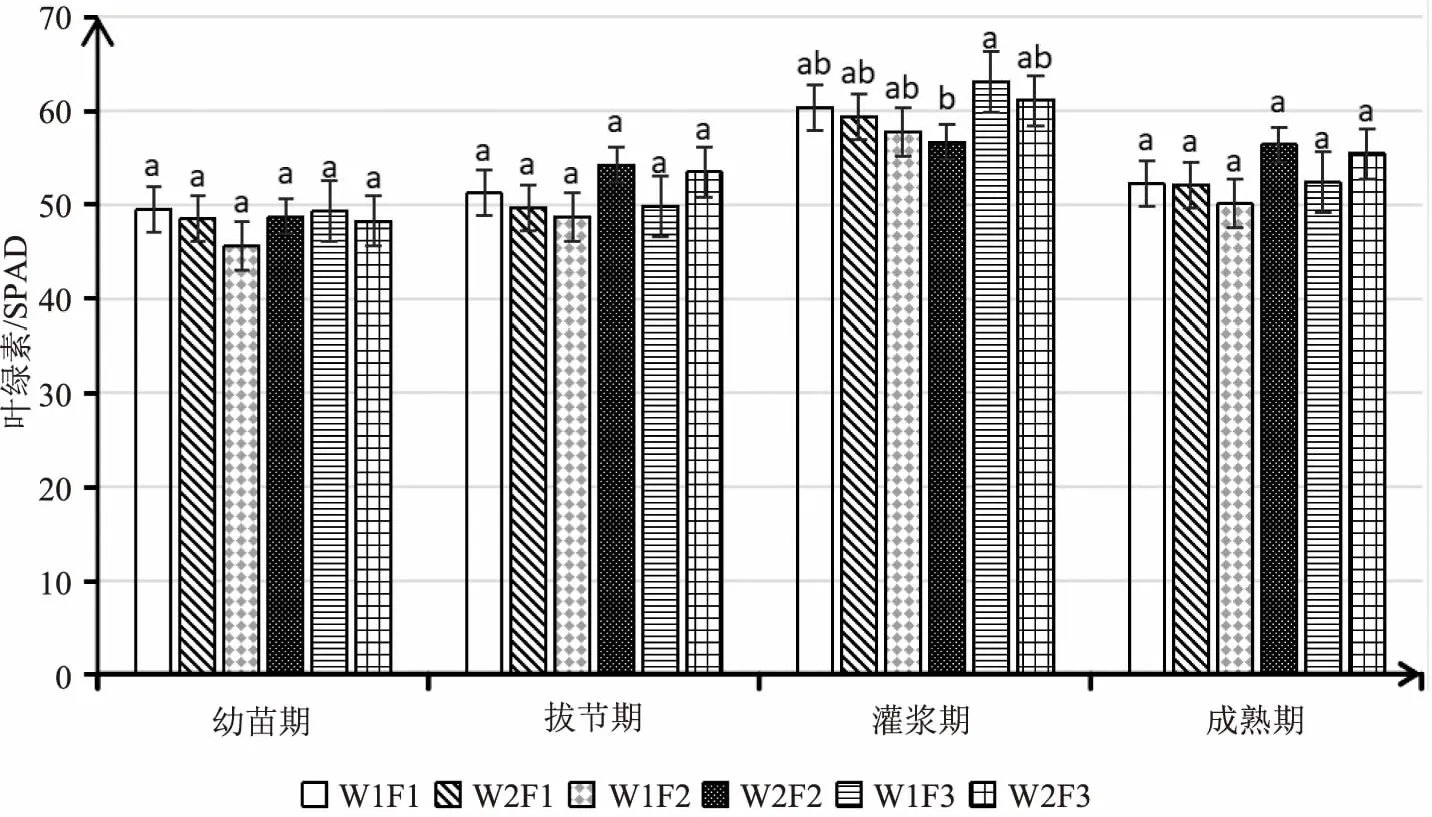

2.1.2不同处理对大田玉米地上部干物质累积的影响

不同处理玉米地上干物质总量见表7,各处理地上部干物质总量在苗期无显著差异(P>0.05);拔节期干物质积累处理W1F3最大,且与处理W1F2、W2F2、W2F3呈现显著性差异,相较高15.46%、22.75%、16.83%;抽穗期是决定作物结实粒数多少的关键时期,由分析数据可知,处理W2F2积累量最低,分别较处理W2F1与W2F3降低18.40%、14.84%,这说明少肥易造成玉米干物质积累量变少,影响玉米生长;灌浆期玉米地上干物质总量较往期明显增加,各处理间差异较小,干物质积累量依次为W1F1>W1F3>W2F1>W2F3>W1F2>W2F2;成熟期玉米质量达到顶峰,其中,处理W1F1、W1F3、W2F3与W1F2差异明显,处理W1F2的干物质总量分别较W1F1、W1F3、W2F3降低23.19%、26.41%、24.99%;

表7 不同处理玉米地上部干物质总量动态 单位/g

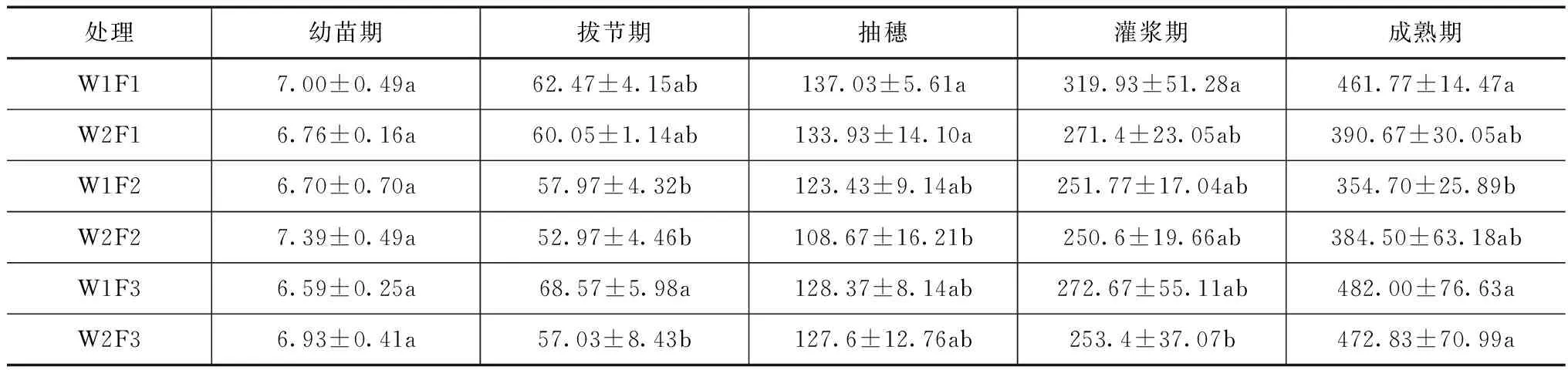

2.1.3不同处理对大田玉米叶面积的影响

不同处理下玉米叶面积动态如图1所示。玉米幼苗期、拔节期、成熟期处理间均无显著差异(P>0.05)。玉米苗期叶面积最小,最大为抽穗期,此时叶面积大小依次为W2F1>W1F1>W1F2>W2F3>W2F2>W1F3。灌浆期叶面积处理间差异显著,处理W1F1最大,较于处理W1F2与W1F3分别高于26.08%、24.09%。

图1 不同处理玉米叶面积动态注:同列不同小写字母表示在0.05水平差异显著

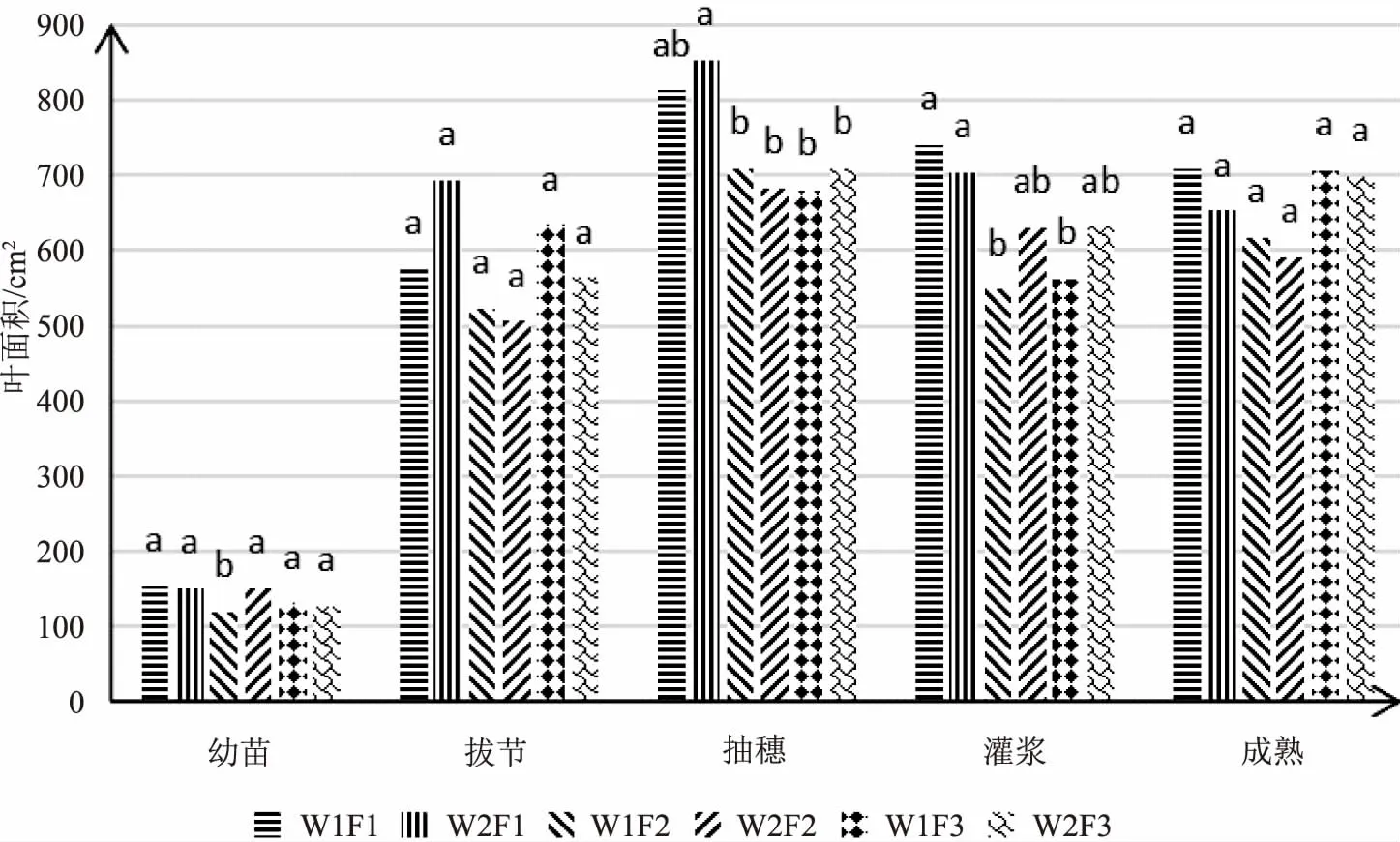

2.1.4不同处理对大田玉米SPAD值的影响

SPAD的值在一定程度上是一种植株水分与养分的外在表现,在生长生理阶段植株在幼苗期、拔节期、成熟期叶片的SPAD值均无显著差异(P>0.05),如图2所示。当玉米处于灌浆期时,处理W1F3较W2F2具有显著差异,增加了10.15%;达到了玉米种植阶段的最高值。

图2 不同玉米生育期叶片SPAD值图注:同列不同小写字母表示在0.05水平差异显著

2.2 不同处理对大田玉米产量的影响

2.2.1不同处理大田玉米产量及部分相关性状的影响

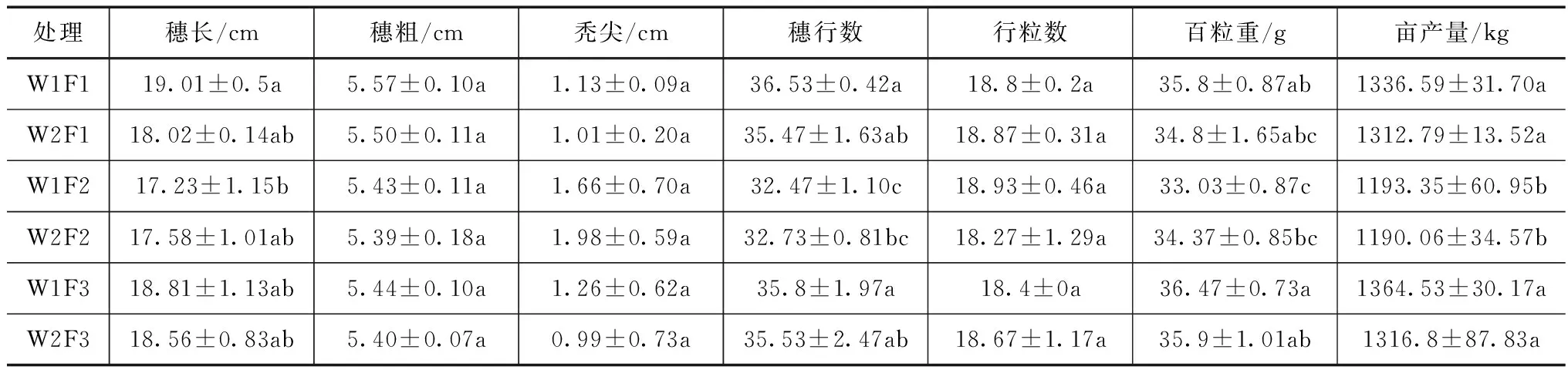

不同处理在对穗粗、秃尖、行粒数的影响上差异不显著,对穗长、穗行数百粒重、亩产量的影响均存在不同差异,见表8。

表8 不同处理玉米考种动态

在对穗长的影响上,处理W1F1、W2F1、W2F2、W1F3、W2F3之间差异不显著,但处理W1F1与处理W1F2之间差异显著,较于处理W1F2高9.36%;

在穗行数的影响上,处理W1F1、W2F1、W1F3、W2F3之间差异不显著;处理W2F1与处理W2F2、W2F3虽有差异,但差异不明显;处理W1F1、W1F3对处理W1F2存在显著差异,分别提高了11.11%、9.30%;穗行数大小依此为W1F1>W1F3>W2F1>W2F3>W2F2>W1F2。

百粒重是玉米考种中不可或缺的一环,它是充分体现种子大小与充实程度的一项指标,从分析中得出,处理W1F1、W1F3、W2F3之间差异不明显;处理W2F1、W1F2、W2F2之间也呈不明显差异;仅W1F3与处理W1F2之间呈现明显差异,处理W1F3较W1F2增加9.43%。

亩产是衡量作物是否成功的一个重要指标,从表中可得,处理W1F1、处理W2F1、处理W1F3和处理W2F3与处理W1F2和处理W2F2的亩产差异显著(P<0.05),依此比处理W1F2和处理W2F2产量高10.72%、12.54%、9.35%、9.62%。

2.2.2不同水肥处理主要农艺性状与亩产量的相关性分析

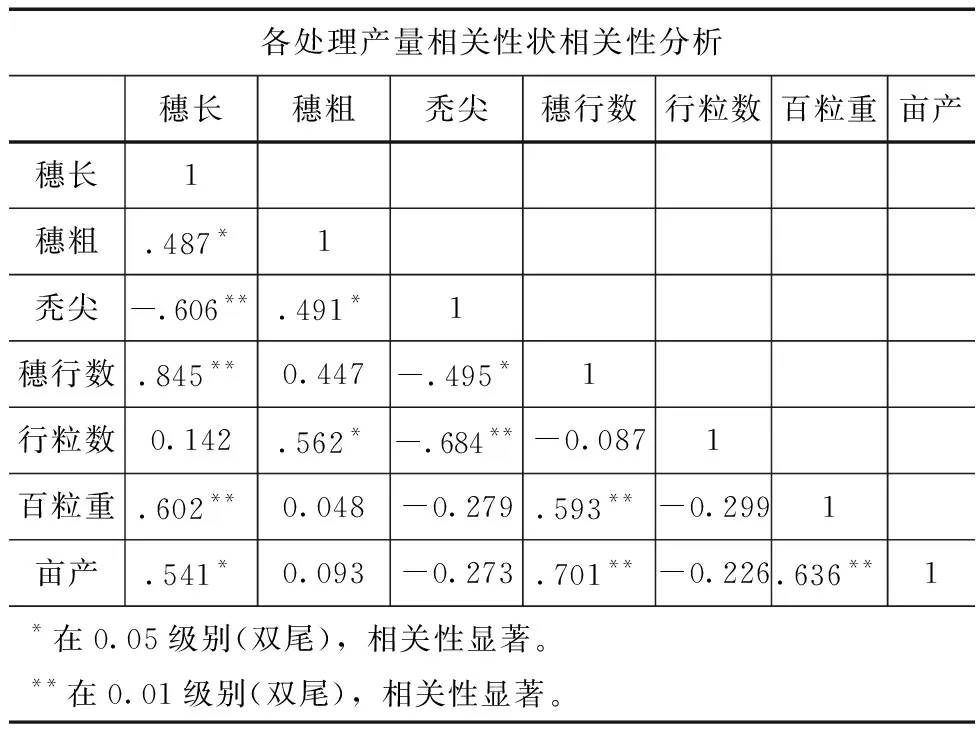

6个农艺性状与亩产量的相关程度和方向为穗行数(0.701)>百粒重(0.636)>穗长(0.541),均呈极显著正相关,且穗行数、百粒重、穗长在0.01水平上极显著正相关,见表9;穗粗(0.093),呈正相关;行粒数(-0.226)>秃尖(-0.273),呈负相关。

表9 各处理产量相关性状相关性分析表

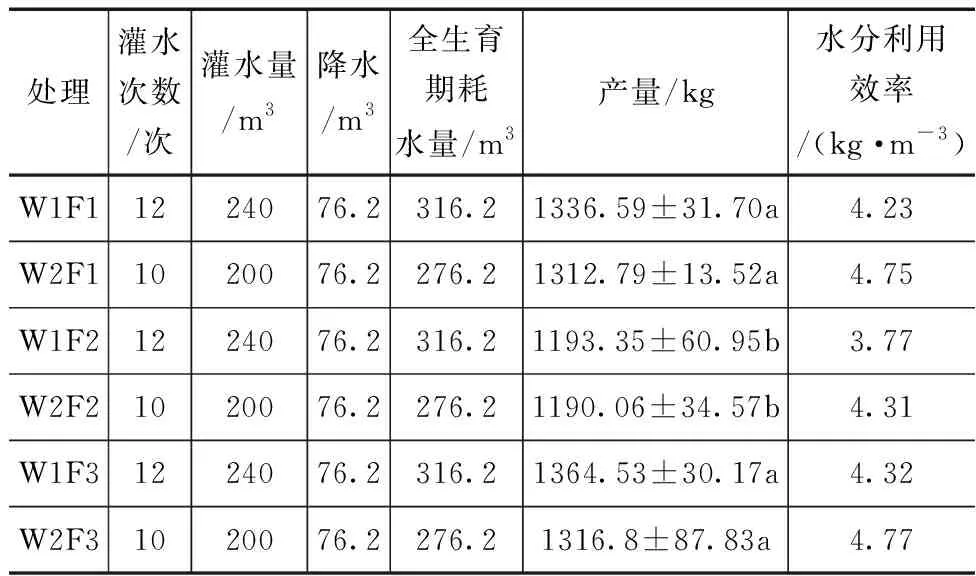

2.3 水肥耦合对玉米水分利用效率的影响

各处理玉米全生育期水分利用效率见表10:施肥一定时,各充分灌水与水分胁迫处理间产量无显著差异(P<0.05);而有机肥替代化肥添加下,W2F3显著高于W2F2,说明有机肥处理能够提高水分利用效率;但与传统肥并无显著差异,说明有机肥可代替部分化肥进行减肥处理,并不能代替化肥,同时也可能是当前有机肥替代的量还不能达到与传统肥产量出现差异。三种施肥水平下的产量存在显著差异,充分供水时,F3高于F1,显著高于F2,说明充分供水时,有机肥添加能提高产量;而水肥互作时,W1F3与F1产量最高,达20467.95kg/hm2和20048.85kg/hm2,说明充分灌水+有机肥替代减量化肥处理可以达到减肥不减产的效果。

表10 滴灌下水肥耦合对玉米水分利用效率的影响动态表

整体而言,充分供水(W1)时,玉米整个生育期的总耗水量最高,高于(W2)的总耗水量;水分生产效率(WUE)整体变化范围在3.77~4.77kg/m3之间,W2F3、W2F1处理水分生产效率最高,依次为4.77、4.75kg/m3;灌溉水利用效率在充分供水条件下与水分胁迫处理无显著差异;而同一灌水下限下,不同肥料调控对灌溉水利用效率出现显著影响。

3 讨论

3.1 不同水肥耦合对玉米生长变化规律的影响

作物生育周期内的生长变化是验证灌水与施肥是否恰当的外在表现。有效的水肥环境更有助于发挥水肥协同效应,通过灌溉与施肥的合理搭配可促进作物水分与养分的高效吸收利用[19-20]。本研究结果表明,玉米的株高在相同灌水条件下,幼苗期与成熟期差异不明显,拔节期后开始产生差异,且传统肥与传统肥减量加有机肥处理优于传统肥减量;增加有机肥的处理与传统肥并无显著差异;说明有机肥替代化肥从生长性状方面来看可以弥补减量化肥中减少的微量元素,达到节肥目的。这与何浩等[21]研究表示商品有机肥和化肥搭配施用后可提高制种玉米株高、叶面积、干物质积累及产量,商品有机肥与化肥配施对苗期制种玉米株高、叶面积,干物质积累影响均较小相一致。温利利等[22]研究表示不同水肥条件下,在夏玉米各个生育时期,株高和叶面积的变化均呈“单峰式”曲线;在一定氮、钾肥用量范围内,夏玉米株高和叶面积都随灌水量的增加而增加,但灌水过多会阻滞玉米生长;冯严明等[23]研究表示在一定灌水条件下,玉米的株高、叶面积与施肥量成正比例关系,但差异不明显。本研究在同一施肥梯度下,充分灌水处理株高要高于非充分灌溉处理,充分灌水提高了玉米根部生长周期吸收水分的速率,所以在同时期的干物质积累总量也与灌水、施肥呈现正比例关系,这均与以上研究者的结论相符。但本文中叶面积数据总体呈现单峰式曲线趋势,但拔节期内叶面积并没有在水肥的调控下出现正比例关系,相较其他研究者出现差异,可能是由于数据采集时的天气原因未能使叶子处于完全展开状态,造成了数据采集过程中的误差。

3.2 不同水肥耦合对玉米产量的影响

灌溉量、灌溉次数以及肥料的种类、施肥量和配施比例都会直接或间接的影响作物的产量。将有机肥与氮肥搭配施用对改善土壤理化性质、提升蓄水保墒能力、提高优质的土壤环境与肥料偏生产力有着积极的影响[24]。米国华等[25]研究显示出氮素不足会影响玉米籽粒发育,适当的氮素可提高玉米的穗行数、行粒数及百粒重,从而提升产量;李欢等[26]研究表明:减氮及增加腐殖酸能够促进植株对氮素的吸收利用,提高氮肥利用率,从而提高产量;潘周云[27]研究指出,在土壤水分干旱胁迫的条件下,玉米的穗长、穗行数、行粒数、百粒重及产量的质量都会下降。从考种数据可得,不同水肥耦合处理间产量存在差异,在充分灌溉下,玉米的穗长、穗行数、百粒重、产量都存在显著差异,处理W1F1、W1F3较W1F2差异明显,处理W1F3较W1F1百粒重、产量不具有显著性差异,说明W1F3处理在进行有机肥替代后,玉米的产量并没有降低,体现出了有机肥的功效,在达到与W1F1处理产量的同时,兼顾了减少化肥的施用。这与以上研究者的结论相符,在同一施肥水平下,充分灌溉处理的考种数据都高于非充分灌溉处理,但并没有产生明显差异,说明进行恰当的水分胁迫,并不会使玉米出现明显的减产。隋凯强[28]研究表明,对产量的影响顺序为水>碳>氮,施用有机肥可以增强土壤的保肥保水能力,提升肥料的利用效率,利于植物根系生长,达到较好的水肥耦合结果,从而提高产量。从本文来看,这与上述研究者结论不符,肥料对产量的影响要高于水分。这可能是由于今年是丰水年,在玉米抽穗至灌浆期间当地雨水增多,光照减少有关,导致水分失调,从而影响产量因水分间的差异不明显。

3.3 不同水肥耦合对玉米水分利用效率的影响

提高作物水分利用效率是我国旱区节水农业发展的核心。作物的水分利用效率主要受灌水、降水、施肥及自然环境等因素的影响。据相关研究表示,作物产量与水分利用效率呈现正相关,且均随作物生长而增加的耗水量呈现“倒V型”趋势,水分不足会导致肥效不充分,水分过多则会导致肥效发生淋溶效应以致产量降低,养分不足情况下不但会直接影响到产量,而且也会影响水分利用效率的提高[29]。本研究中,由于今年较往年的生育期内降水有所增加,整体上处理W2F3的水分利用效率(WUE)最高,为4.77kg/m3,显著高于处理W1F1(4.23kg/m3)、W1F2(3.77kg/m3);各处理整体表现为:W2F3>W2F1>W1F3>W2F2>W1F1>W1F2。由此可见,对作物进行水分胁迫的处理的水分利用效率普遍要高于充分灌水的,但今年的灌水量是否符合当地的近几年的生产需要还需进一步做实验验证。有机肥的施用能够使土壤微生物群更加丰富,改善了土壤环境[30]。有实验表明,有机肥配施化肥可提高水分利用效率。裴雪霞等[31-32]研究表明猪粪与羊粪与氮磷配施可提高小麦产量、籽粒容重、水分利用效率。在本研究中,处理W2F3进行了有机肥替代部分氮肥进行施用,且该处理水分利用效率最高,较传统肥处理提高了0.04%~11.32%;较传统肥减量1/3处理提高了9.64%~20.96%;这与上述研究者观点一致,一部分可能与有机肥的特性有关,还可能与今年生育期降水分布有关,具体进行有机肥替代比例仍需进一步实验研究验证。

4 结语

(1)施用商品有机肥+总养分化肥减量1/3搭配施用对玉米株高、茎粗、叶面积、干物质积累、SPAD值、产量、水分利用效率较化肥减量1/3都有明显差异,且与传统肥在玉米株高、茎粗、叶面积、干物质积累、SPAD值、产量、水分利用效率上并无明显差异,一定程度上达到了节肥保产的目标。

(2)在保持同一施肥条件下,对幼苗期的玉米水分胁迫茎粗要高于其他处理,有助于生育前期玉米植株抗倒伏;拔节期后进行水分胁迫处理玉米的生长指标及产量低于充分灌水处理,但与充分灌水处理间并无显著差异,且玉米的水分利用效率进行胁迫的处理普遍要高于充分灌水处理。

对于生长、产量及水分利用效率整体来说,水分胁迫下传统肥减量1/3+机肥替代处理是本研究中提产增效的最佳选择。