两种锚钉缝线桥固定肱骨大结节骨折比较△

2023-08-23高炳俊蒋波逸陈建民刘国印

成 欣,高炳俊,蒋波逸,陈建民,刘国印.*

(1.丹阳市人民医院骨科,江苏镇江 212300;2.东部战区总医院秦淮医疗区骨科,江苏南京 210002)

肱骨大结节骨折是肱骨近端骨折的一种类型,约占肱骨近端骨折的20%,常采取保守治疗[1,2]。但保守治疗易造成畸形愈合和肩关节功能障碍,严重影响生活质量[2]。目前肱骨大结节骨折的手术指征存在争论,一般认为移位超过5 mm 的骨折建议手术[3~5]。同时,如何选择合适手术方式也存在争议[3~5]。手术方式主要为开放和关节镜两大类[1,6~8]。关节镜手术的优势是对组织干扰和创伤小,能及时发现并处理合并性损伤和隐匿性骨折;但关节镜技术要求高,手术时间长且费用较高[9~11]。开放手术的内固定方式主要有螺钉、钢板、克氏针张力带、经骨穿线缝合和锚钉等[12~19]。螺钉单独固定效果欠佳,对于骨折块较小或粉碎及合并骨质疏松的患者,存在医源性骨折和内固定失败风险;钢板广泛应用于临床,但手术切口大且对骨膜和血运破坏大,存在腋神经损伤、肩峰撞击和肩关节功能障碍的风险;克氏针张力带价格便宜且操作简单,但该技术存在肩袖二次损伤的风险,同时随着活动量的增加,还容易造成医源性肱骨外髁颈骨折;经骨缝线固定技术与张力带的固定原理类似,对于骨折粉碎或合并骨质疏松的患者亦适用,但目前临床应用较少;单排锚钉无法获得满意的固定强度及修复完整性,双排锚钉从生物力学角度上提供更好的固定,但因锚钉数量增加,经济消耗大且存在外排锚钉拔出可能。因此,寻找一种既牢固可靠,又经济实用的固定技术是当前研究热点。本研究将单排锚钉联合骨隧道与双排锚钉固定治疗肱骨大结节骨折进行对比分析,为肱骨大结节骨折的临床治疗提供参考依据。

1 资料与方法

1.1 纳入与排除标准

纳入标准:(1)影像明确诊断为肱骨大结节骨折,且骨折块移位距离>5 mm(图1a);(2)新鲜初次骨折且既往肩关节功能良好;(3)随访资料完整且随访时间12 个月以上。

证明 类似于定理1的证明方法,An,k为4*-连通图,只要证明∀u,v∈V(An,k),An,k内存在4*-(u,v)容器.下面用分类讨论的方法来证明.主要分为两种情形:第一种情况是u,v属于同一个子图;第二种情况是u,v属于不同的子图.

图1 患者,男,58 岁,左肱骨大结节骨折,采用单排锚钉联合骨隧道治疗。1a: 术前X 线片示左肱骨大结节骨折伴盂肱脱位;1b: 术中见左肱骨大结节骨折移位,于骨折近侧缘置入内排锚钉;1c: 于骨折远侧缘建立横向骨道,复位骨折块,缝线桥固定;1d: 术后即刻正位X 线片示左肱骨大结节骨折块复位良好;1e: 术后9 个月随访正位X 线片示左肱骨大结节骨折愈合良好。

排除标准:(1)陈旧性、病理性合并其他部位骨折;(2)合并影响肩关节功能的神经损伤和其他疾病;(3)合并肩关节盂唇损伤影响肩关节稳定;(4)既往肩关节手术史;(5)全身状况差,无法耐受手术。

1.2 一般资料

回顾性分析本院2017 年6 月—2021 年6 月手术治疗肱骨大结节骨折患者的临床资料,共44 例符合上述标准,纳入本研究。根据医患术前沟通结果,24例采用单排锚钉-骨道固定,20 例采用双排锚钉固定。两组患者术前一般资料见表1,两组年龄、性别、体质指数(body mass index,BMI)、损伤至手术时间、侧别、合并盂肱脱位和Mutch 分型的差异均无统计学意义(P>0.05)。本研究经医院伦理委员会审批,所有患者对手术方案均知情同意。

表1 两组患者术前一般资料与比较

1.3 手术方法

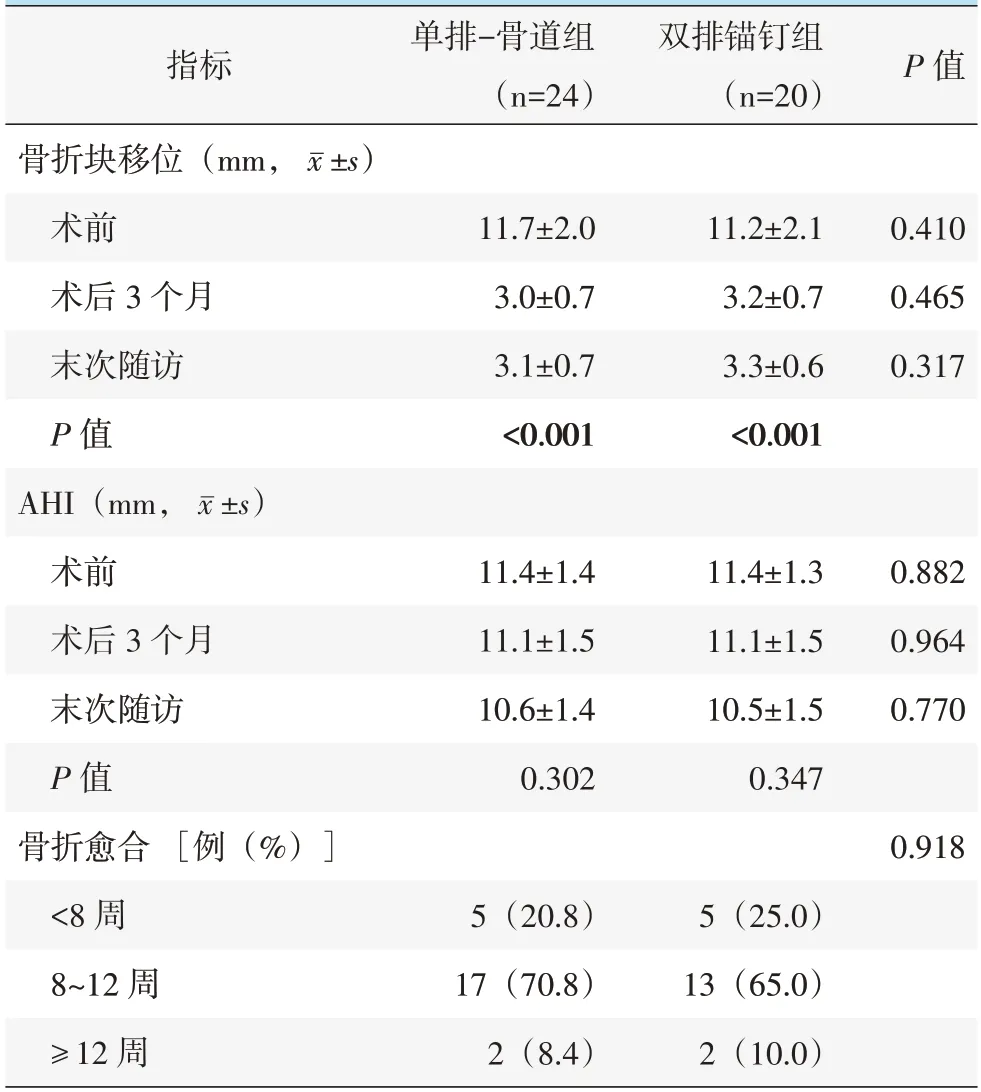

两组影像评估结果见表4,与术前相比,术后3个月和末次随访时,两组患者骨折块移位均显著减少(P<0.05),AHI 无显著变化(P>0.05),相应时间点,两组间骨折块移位、AHI 的差异均无统计学意义(P>0.05)。至末次随访时,两组患者均获骨性愈合,两组骨折愈合时间的差异无统计学意义(P>0.05)。术后影像学检查无发生骨折块吸收和明显移位,均无内固定失败。典型病例影像见图1、2。

制约“校企合作”的关键原因是政府对国家的职业教育政策监管、协调、利益倾斜、合作考评等落实不到位,加上高职自身合作能力不强,其产品研发能力和技术服务能力较弱,缺乏对合作企业的吸引力。企业仅仅是需求一定数量的学生,而这种需求与学校、与学生的对接存在诸种不协调因素。如:毕业生是否符合企业岗位条件;虽符合条件但学生是否有应聘意愿等。有些高职仍然按照传统的教学模式,追求理论的系统性和完整性,缺乏针对性、实践性和职业特色,没有形成与企业岗位职业能力相对应的独立实践教学体系,学生在校所学知识和技能与现代企业要求有一定差距,从而导致高职生不能满足企业对其人文、技能等职业素养的要求。

选取我院于2016年7月~2017年7月收治的冠心病患者60例作为研究组,并选取同期来我院行健康体检的健康人60作为对照组,所有入选者均在知情同意下签署授权同意书,并报告院内伦理委员会备案。研究组中男性41例,女性19例,年龄35~74岁,平均年龄为(52.94±4.67)岁;对照组中性38例,女性22例,年龄31~73岁,平均年龄为(50.29±4.08)岁,观察组与对照组在性别组成与年龄等方面比较差异P>0.05,无统计学意义。

双排锚钉组:于骨折块远端打入2 枚外排锚钉,缝线桥技术缝合固定肱骨大结节骨折。

术后6 个月时,两组均有1 例发生肩关节撞击综合征,均有3 例发生肩关节僵硬,均表现为肩关节外展和外旋活动受限,嘱加强功能锻炼并结合物理和药物治疗及康复手段后于第10~12 个月时好转。单排-骨道组有2 例患者出现明显的活动时肩关节疼痛不适,双排锚钉组出现1 例,予以药物、物理及康复治疗后症状改善。

1.4 评价指标

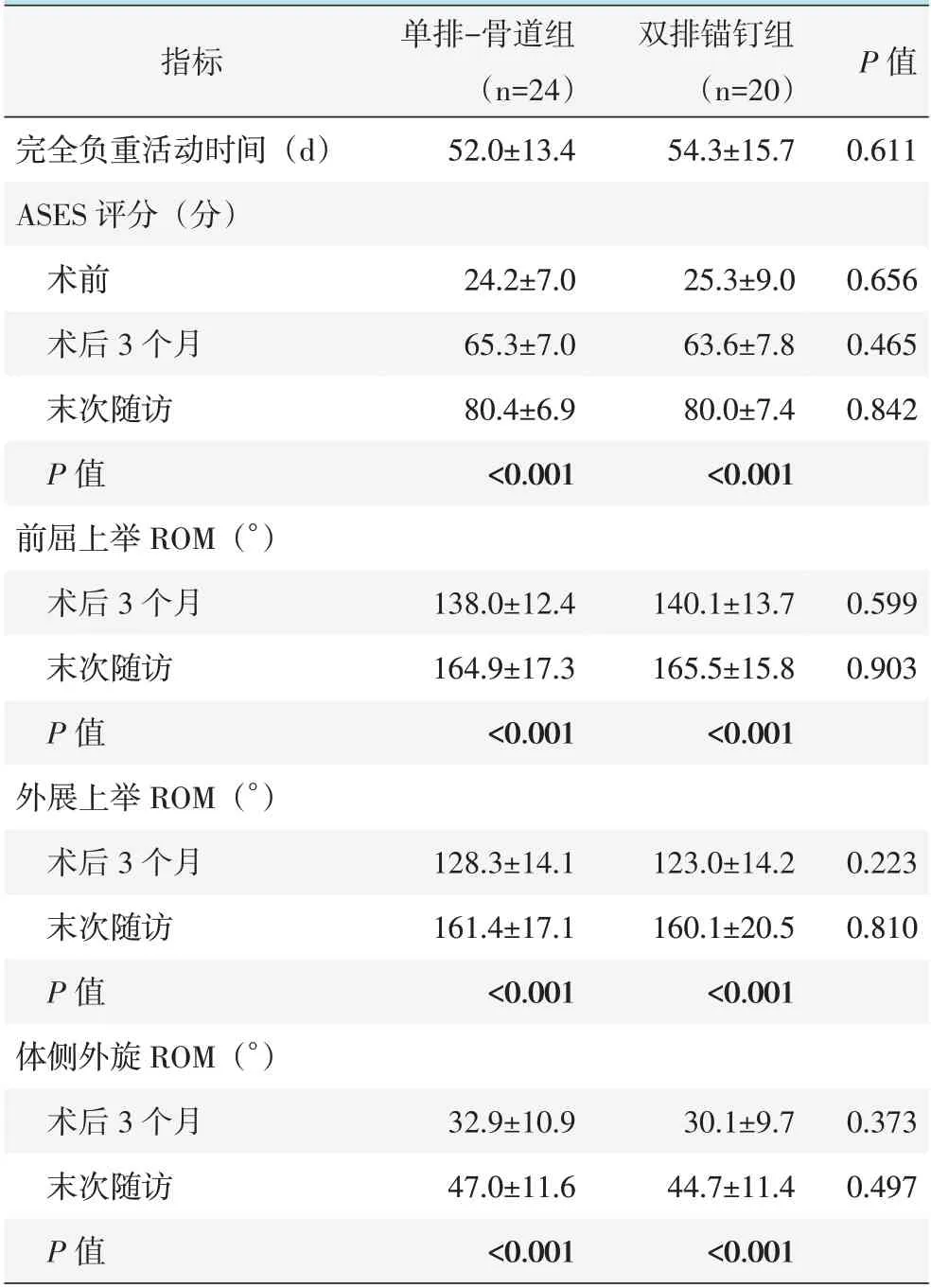

所有患者均获随访12~24 个月,平均(18.1±3.9)个月。随访资料见表3,两组患者完全负重活动时间的差异无统计学意义(P>0.05)。随着时间推移,两组患者的ASES 评分、前屈上举ROM、外展上举ROM 和体侧外旋ROM 均显著增加(P<0.05)。相应时间点,两组间上述指标的差异均无统计学意义(P>0.05)。

单排-骨道组:于大结节骨折块远端0.5 cm 及1 cm 处以直径2.0 mm 克氏针横行穿孔,引导针导入细钢丝,将近端一半的缝线穿过横形骨道,并与未穿骨骨道的一半缝线收紧打结,缝线桥固定骨折块(图1c)。

1.5 统计学方法

采用SPSS 20.0 软件进行统计学分析。计量数据以±s表示,资料呈正态分布时,两组间比较采用独立样本t检验;组内时间点间采用单因素方差分析;资料呈非正态分布时,采用秩和检验。计数资料采用x2检验或Fisher精确检验。等级资料两组比较采用Mann-whitney U检验,组内比较采用多个相关资料的Friedman检验。P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结 果

2.1 围手术期资料

2.机制载体 对照学校党建工作标准化建设台账,制定出详细的数据分解表,并将特色党支部建设任务纳入其中,以统分结合的方式,实施过程化管理,便于及时发现和掌握存在的问题,在一定程度上增强了学院党总支抓特色党支部创建工作的针对性和解决问题的及时性,也有效保障了特色党支部创建与党总支标准化建设步调的一致性。

表2 两组患者围手术期资料(±s)与比较

表2 两组患者围手术期资料(±s)与比较

指标P 值手术时间(min)切口总长度(cm)术中失血量(ml)透视次数(次)主动活动时间(d)切口愈合时间(d)住院时间(d)住院费用(元)早期VAS 评分(分)术前术后7 d术后14 d P 值单排-骨道组(n=24)52.5±10.1 5.9±0.9 64.0±17.4 3.2±0.7 14.3±2.6 13.0±1.2 10.4±2.8 17 573.0±802.6双排锚钉组(n=20)46.7±10.0 5.0±0.6 55.5±13.9 3.4±0.8 15.5±2.6 13.3±1.3 11.0±2.8 30 040.1±889.5 0.060<0.001 0.089 0.299 0.118 0.374 0.536<0.001 7.3±1.4 5.2±1.3 4.1±1.2<0.001 7.8±1.6 5.5±1.9 4.4±1.6<0.001 0.319 0.567 0.525

2.2 随访结果

记录围手术期资料。采用完全负重活动时间、采用疼痛视觉模拟评分(visual analogue scale,VAS)、美国肩肘外科评分(American Shoulder and Elbow Sur⁃geons,ASES)、肩关节前屈上举、外展上举和体侧外旋的活动度(range of motion,ROM)评价临床疗效。行影像检查,测量骨折块移位距离,即正位X 线片的健侧肱骨大结节高度-术后患侧肱骨大结节高度;测量肩肱间隙(acromiohumeral interval,AHI),观察骨折愈合情况及内固定改变情况等。

所有患者均顺利完成手术,术中无神经、血管损伤等并发症发生。两组围手术期资料见表2。两组手术时间、术中出血量、透视次数、主动活动时间、切口拆线时间和住院时间差异均无统计学意义(P>0.05),但是,单排-骨道组切口长度显著大于双排锚钉组(P<0.05),单排-骨道组的住院总费用显著低于双排锚钉组(P<0.05)。与术前相比,术后7、14 d两组VAS 评分显著减少(P<0.05),相应时间点,两组间VAS 评分的差异均无统计学意义(P>0.05)。所有患者切口均甲级愈合,无感染发生。

表3 两组患者随访结果(±s)与比较

表3 两组患者随访结果(±s)与比较

指标完全负重活动时间(d)ASES 评分(分)术前术后3 个月末次随访P 值前屈上举ROM(°)术后3 个月末次随访P 值外展上举ROM(°)术后3 个月末次随访P 值体侧外旋ROM(°)术后3 个月末次随访P 值单排-骨道组(n=24)52.0±13.4双排锚钉组(n=20)54.3±15.7 P 值0.611 24.2±7.0 65.3±7.0 80.4±6.9<0.001 0.656 0.465 0.842 25.3±9.0 63.6±7.8 80.0±7.4<0.001 0.599 0.903 138.0±12.4 164.9±17.3<0.001 140.1±13.7 165.5±15.8<0.001 0.223 0.810 128.3±14.1 161.4±17.1<0.001 123.0±14.2 160.1±20.5<0.001 0.373 0.497 32.9±10.9 47.0±11.6<0.001 30.1±9.7 44.7±11.4<0.001

透视确认骨折断端对位对线良好,内固定位置满意,仔细检查并处理出血点,冲洗手术切口,依次缝合皮下组织及皮肤。

2.3 影像评估

采用臂丛麻醉和沙滩椅体位,手术切口均采用标准三角肌胸大肌间隙入路,在皮下浅层分离出头静脉,将头静脉牵向内侧予以保护,依次向深层分离,暴露肱骨近端及大结节骨折块,清理骨折断端血肿及嵌入组织,直视下可复位大结节。两组均根据骨折块的大小,在骨折床的近关节面拧入5.5 mm 的带线锚钉1~2 枚(图1b),缝合大结节近端肩袖组织并打结,起到内排锚钉的作用。

但是,水资源的制约性也在发达地区表现得日益明显。一些地区“有河皆干、有水皆污”成为经济社会发展的制约因素。如海河流域即使通过高强度的地表水资源开发和地下水超采,也无法满足经济社会发展需求,不得不实施“引滦入津”“引黄济津”“南水北调”及应急调水工程、跨流域调水;同时水污染严重加剧,2012年Ⅲ类水以上河长比例不到40%,水功能区达标率仅30%左右。南方丰水的发达地区同样饱受水污染危害,广东工业化、城市化进程中分阶段出现的水环境问题已集中凸显,2012年水功能区达标率仅41%。经济发达的太湖流域,污染物大量排放使水体富营养化,蓝藻频繁暴发。

表4 两组患者影像评估结果比较

3 讨 论

由于肱骨大结节骨折在生理解剖、损伤机制、分型、治疗原则和治疗方法上均具有独特性,近年来国内外研究人员和临床医师对其进行了大量研究,但手术方式及内固定的选择目前仍存在较大争议[20~22]。肱骨大结节骨折手术内固定主要有螺钉、克氏针张力带、经骨穿线缝合、钢板和锚钉等[12~19,23~29]。对于金属内固定而言,尽管其可有效固定骨折,待骨折愈合后均需要二次手术取出。锚钉固定技术是运动医学盛行的肩袖修复治疗方式,在肱骨大结节骨折的临床治疗中也具有明显优势,且无需取出,减少了二次手术的痛苦和费用。因此,本实验主要研究锚钉固定技术在肱骨大结节骨折中的临床应用。

在治疗肱骨大结节骨折中主要有双排锚钉和单排锚钉固定技术,单排还是双排锚钉固定,目前仍存在较大争议[18,25]。单排锚钉固定是肱骨大结节骨折治疗的最基本方法,并取得良好临床疗效,但研究表明,肩袖被单排锚钉在肱骨大结节处分成两层呈足印状附着,骨与肩袖表面为点接触,修补后的肩袖无法完全覆盖其足印区,因此无法实现解剖愈合;单排锚钉位于韧带止点位置固定,因应力集中会造成再撕脱风险;韧带被单排锚钉缝线固定于骨面,会引起韧带切割反应引起疼痛不适,线结的高切记还会形成肩峰撞击。为追求足印区的完全覆盖,双排固定技术应运而生,双排锚钉固定可增加大结节与肩袖的接触面积,达到足印区100%原位覆盖;内排锚钉减少腱骨结合处应力,外排锚钉分散肩袖应力,两者共同减少肩袖-骨界面的间隙,从而增加固定强度并促进腱骨愈合。但双排固定技术的锚钉数量明显增加,增加了费用的同时还可能因骨质疏松存在外排锚钉拔出的风险。

为了更好解决上述问题,作者对单排锚钉技术进行了改良,将单排锚钉、骨隧道经骨穿线缝线桥固定技术相结合,发挥两者的优势,并将其应用于临床,同时与双排锚钉缝线桥技术做对比。本研究发现,单排-骨道组与双排锚钉组的手术时间、术中出血量、主动活动时间、住院时间、切口愈合、完全负重活动时间、骨折愈合、肩肱间隙和术后骨折块移位均无明显差异,且随着时间推移,骨折固定后两组患者的VAS 疼痛评分、ASES 功能评分以及关节活动度(前屈上举、外展上举和体侧外旋)均较术前显著改善,同时两组之间也无明显差异。表明单排锚钉联合骨隧道与双排锚钉固定两种方法治疗肱骨大结节骨折均能够明显改善术后肩关节活动度、疼痛以及功能的恢复,均具有很满意的临床疗效。本研究还发现,单排-骨道组的切口长度为(5.9±0.9)cm,双排锚钉组为(5.0±0.6)cm,虽然统计学上有差异,但两种手术方式的切口长度均在5 cm 上下波动,临床意义并不大,而且后期随着单排锚钉联合骨隧道技术的熟练,手术切口也逐渐与双排锚钉技术差相差不大。此外,两组均有3 例发生肩关节僵硬,单排-骨道组和双排锚钉组分别有2 例和1 例出现明显活动时肩关节疼痛不适,分析其原因后发现与老年患者未能完全遵循康复治疗方案以及术后活动量较少引起的大量瘢痕组织形成有关,此类患者在加强功能锻炼并结合物理治疗等康复手段后得到缓解和改善,提醒作者肱骨大结节骨折术后不能忽视康复锻炼的依从性对术后功能恢复的影响。同时发现,双排锚钉组有2 例年龄较大且合并骨质疏松的患者外排锚钉处出现松动,术后骨折块再移位距离均未超过5 mm,分析其原因认为,可能是由于骨质疏松的原因导致外排锚钉在靠近大结节骨块最外侧边缘5~10 mm 处把持力不够,提醒对于合并骨质疏松的年龄较大的患者应加强电话和门诊随访及查体,及时发现问题,将松动控制在可控范围内,避免二次返修造成不必要的损伤。本研究结果发现,单排-骨道组与双排锚钉组在治疗肱骨大结节骨折方面具有同等的临床效果,而且在骨质疏松患者方面有可能具有更好临床疗效。但是在关乎患者切身利益的住院费用这块,单排-骨道组体现出更大的优势,单排-骨道组的住院总费用要明显低于双排锚钉组,大大降低了医疗费用,减轻了患者经济负担。

综上所述,单排锚钉联合骨隧道缝线桥固定与双排锚钉缝线桥固定治疗肱骨大结节骨折的临床疗效明确,均能有效提高肩关节功能、缓解术后疼痛、以及降低术后并发症及二次翻修手术;单排锚钉联合骨隧道技术也是一种有效且可靠的手术方法,但本实验也存在一些局限和不足之处,如研究样本量较少,随访时间较短等,综合临床疗效仍需要进一步的研究证实该结论。此外,肱骨大结节骨折的手术方法和内固定的选择制定还应根据其临床特点进行综合判断,并针对原因和分型选择个体化的诊疗方案。