动态变化下的平衡设计语义

2023-08-21胡慧峰张篪

胡慧峰,张篪

0 引言

“平衡设计”是建筑学应对“动态变化”、探索“创新性”的一种策略概念。从广义的观点出发,一方面建筑学的“城市性”,使它所处在社会人居环境的动态变化之中;另一方面建筑又因“本体”所具备的“空间—形式—功能—结构—材料”等要素,使它位于自身学科的相对运动之间。因此,建筑学对于“动态变化”的界定、理解和反思,关联到“平衡设计”所聚焦的内容,这也正是浙江大学“平衡建筑研究中心”所持续探讨的方向[1]。建筑作为城市的一种微观层级,在多元的变化中探讨平衡,并非旨在绝对的运动中,寻求相对静态的稳定关系,而是在“相对动态变化”中建立起谨慎思考与突破性创新,以避免在多元混杂的社会环境与多学科交叉中迷失建筑学的初衷与本职。基于以上背景,笔者在“浙江大学建筑设计研究院”70周年院庆之际,重新梳理了对这一课题的理解。

“动态与平衡”曾是20世纪西方学者针对“工业技术与社会文明”的前瞻性探索。在工业革命和战争的影响下,“机械”“ 生产”“ 人文”“ 居住”的变革侵袭着城市的每一处环境与各个行业。 19世纪末期,拉斯金(John Ruskin,1819-1900)以《建筑七灯》(The Seven Lamps of Architecture)点亮了手工艺的精神哲学,掀起工艺美术对工业机械的深刻反思与批判,引起了一系列动态辩答。在艺术与工业的斡旋中,1907年德意志制造联盟(Deutscher Werkbund,图1)成立,旨在通过工业、艺术、以及手工艺三者结合,全方面提高德国设计水平,这是现代建筑在最初动态思辨和实践运动过程中寻找到的出路之一。芒福德(Lewis Mumford, 1895-1990)认为,技术与人文始终处于一种博弈状态,“开放时代的特征是动态平衡,而不是无限的发展;是平衡,而不是单方面的突进;是保护,而不是无节制的掠夺。”[2](图2)。希格弗莱德·吉迪恩(Sigfried Giedion,1888-1968)作为20世纪最有影响力的建筑批评家和史学家之一,在从1941年初版的《空间·时间·建筑》(Space, Time and Architecture,图3),到1948年初版的《机械化统领》(Mechanization Takes Command,图4)8年期间,面对20世纪层出不穷的变革,由现代技术的先锋转变为后卫,并觉察到机械化的实质蕴含违背人性的危机。他从事实主义的角度,不断分析比较不同时空下的建筑作品,反思建构着“人、技术、文化”之间的“动态平衡关系”,进而引发了更多建筑师对城市问题的探索[3-6]。在城市层面,1987年德国柏林IBA(Internationale Baufach-Ausstellung)是二战后最具代表性的革新之一。面对城市中大量被工业战争损毁的建筑,以柏林为代表的社会问题,聚焦于人居环境的恢复。在此期间,IBA的总设计师克莱胡斯(Josef Paul Kleinhues,1933-2004)针对居住空间的重建和改造,提出“批判的重构”与“谨慎的更新”的两项设计原则,尤其是前者对于老城区内历史与现代的对立呈鼓励态度,同样暗含建筑师在动态变化中探索一种平衡设计关系[7]。

图1 德意志制造联盟科隆会议海报,1914

图2 《技术与文明》,Lewis Mumford,1934年美国初版

图3 《空间·时间·建筑》,Sigfried Giedion,1941年美国初版

图4 《机械化统领》,Sigfried Giedion,1948年美国初版

与20世纪所呈现出的动荡与不安不同,如今社会的整体背景趋于稳定,建筑学则更多面临一种不确定的开放性。在社会平稳发展下的动态变化,意味着建筑学面临着一种特殊的挑战与隐晦的变革。建筑的城市性与各本体各要素之间的相对运动与变化,正是平衡设计与创新的意义和价值所在。下文将从3种不同的平衡维度,分别讨论建筑与城市设计在“平衡动态”中的异同。

1 平衡动态下的3种维度

2003年,英国学者马修·卡莫纳(Matthew Carmona)出版了《公共场所——城市空间》(Public Places, Urban Spaces: The Dimension of Urban Design,图5),书中归纳了关于城市设计问题的6种维度。其中,“形态、视觉、功能”的维度,讨论了城市物质空间形态的要素和城市物理环境;“社会、认知”的维度,从人的视角强调对场所的认知和建构关系;“时间”维度强调不同时间内场所环境的变化与人体的感知关系,借此说明人居环境如何与使用者保持交流互动。这6种维度同时概括了城市动态变化的基本内容。笔者借此基础,归纳了3种平衡设计维度[8]。

图5 《公共场所-城市空间:城市设计的维度》,Matthew Carmona,2003年英国初版

1.1 纵向的继承:历史文本下的“时态化平衡”

时间作为单向叠加的变量,是动态变化最基础的向度。平衡设计面对的第一类问题,是在历史语境中,如何用现代建筑“传递”纵向关系。

在此前提下,19世纪上半叶“折衷主义”(Eclecticism)思潮的产生和建筑做法值得慎思。它虽然跨越了“古典与浪漫”在建筑形式上的局限,但对于古代各种式样的“集仿”与“拼凑”,使其在本质上仍没有摆脱“复古主义”的桎梏[9]。因此,建筑在时间动态下的平衡,对历史文本的解读与回应,并不是沉醉于对传统风格“比例权衡”的推敲,以迎合“形式统一”,或者是将现代主义的内容挤压在“木构建筑的体系逻辑”之内,这些混乱杂糅在一起的“主义们”,虽然可以为下一个时代而过渡,但还不足以为平衡创新提供异变的基础。

“时态化平衡”核心是对当下的实践探索。无论是从传统语汇中汲取灵感,亦或是为未来考量,建筑师始终都在现实的文本中作答,而非逾矩他处。真实地遵守了时间的规则,建筑师才得以衔接过去与未来。1977年,美国建筑评论家查里斯·詹克斯(Charles Jencks),在《后现代主义建筑语言》(The Language of Post-Modern Architecture,图6)中宣称“现代建筑已死”,并“幸运的”定位了这一死期[10]。但从广义的角度上,“Post-Mordernism”这耐人寻味的前缀,并未脱离现代主义的基调,让“后现代”所开辟的近50年里,充满了“多元、融合、矛盾、复杂、自由……”为一切模棱两可的立场提供了借口,推诿真正具有批判性和建设性思想的到来。虽然时间的客观连续性让我们不可能交给未来一个断档的年代,但夹杂在历史与未来的时间流动中,如果旧的格局已经制约了建筑师的步伐,那首先就要打破这种“虚伪的平衡”,迎来鲜活的动态变化。

图6 《后现代主义建筑语言》,Charles Jencks,1977年美国初版

1.2 横向的共置:城市环境中的“物质状态平衡”

多元物质空间在城市人居环境中的“平行共置”,既是动态变化的核心内容,也是发生场所。平衡设计思考的第二个问题,就是在同一历史时段下,建筑呈现出的不同发展结果对城市设计的影响,与建筑本体各要素之间相对的复杂性融合对空间的可变性解读。

从城市性的角度出发:

(1)首先是形态边界的平衡。这其中不仅涵盖城市与自然环境、历史故里与现代街区等过渡型边界融合,还有类似产业服务与经济生活等差异型区域的边界平衡,甚至以古代城垣为代表,建筑物本身作为防御边界隔离内外环境。自2019年起,国家开始正式关注“收缩型城市”1),根据目前人口流动规律以及增长比率,超一线城市人口从吸纳聚拢到峰值饱和,普通中小型城市人口持续输出,未来“收缩型城市”(Shrinking Cities)将逐渐增多,这意味着以往向外扩张或是向内消隐的界线将会呈现与过去相反的运动趋势,这种动态变化,会引导城市呈现多元平衡形态与韧性特征。

(2)其次是区域肌理与公共空间的平衡。以居住空间为例,在相对传统的旧城区中,低层高密建筑的体量不仅作为建筑边界,同时限定了外部空间与公共场所。然而,在高层低密的现代住宅小区,必须借由道路边界来强化城市结构。由于城市中居住空间的绝对占比,人的场所感知与街道、广场的尺度关系逐渐脱节,传统的高宽比也不再适合作为设计的理论依据。在这种趋势下,城市肌理结构愈加离散,场所的地域性趋同、方向感迷失、归属感弱化,越趋向属于“机器”的城市。

(3)第三是关于建筑类型与功能转变的平衡。相比于城市肌理的恒久,建筑的类型与功能则呈现出短暂的周期性变化。最具典型特征的是在产业升级和转型过程中的工业遗存。这些原本具备较强的产业属性,为了某一种产品量身定做的车间和设备,往往很难被赋予新的生产功能,因此更新改造中会面向更多自由与开放性。除此之外,历史街区中的居住空间随着人口流动不再具备住宅功能,传统的居住模式也随着生活方式改变而解构重组[11]。在这种环境下,建筑师是否还有必要再为业主定制某种特殊生活场所或生产空间,或者竭力去判断建筑类型与功能的动态趋势,以提供更具备可变的包容性的设计方案。在未来由于内部改变而影响到建筑形态与周边的城市环境的情境下,这种正反互逆的逻辑连接与周期变更,本身就是一种平衡难题。因此,不要去过度预设与定义,允许自由且韧性,关注建筑不是建筑师的特权,从设计、使用、运营到维护的每一方都有参与和对话。

从建筑本体的角度出发,空间的可变性解读可以包含3个层级:

(1)静态空间中,空间形式与功能映射的关系解离。唐纳德·诺曼(Donald Norman)认为,这两者的复杂关系同样可以理解为是人们在认知与情感上矛盾[12]。形式为什么要客观地表达未来可能发生改变的功能类型,人们是否需要这种加强关联,除了功能之外是否还有更多优先需要形式传递的信息,如生态、艺术、室内与象征性的纪念物等。在后现代的宣言下,形式亦可以追随形式本身。与此同时,从空间权属的角度出发,当公共与私密空间可以交集共享,伴随着共享空间使用人群和共享模式的多样组合[13],形式则需要具备更多的可塑性潜力。

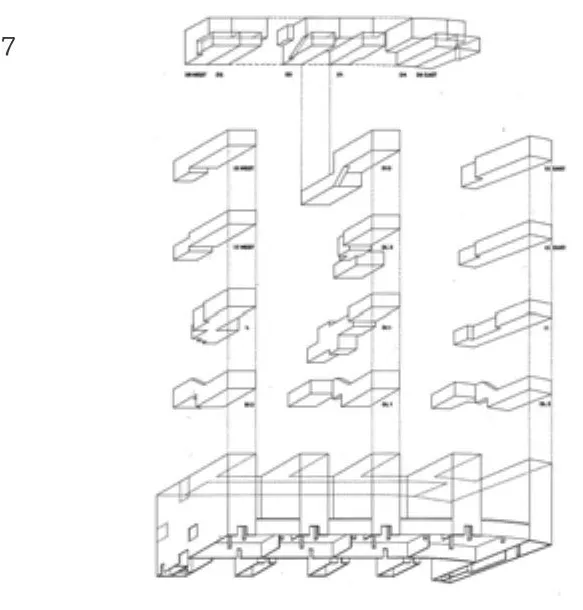

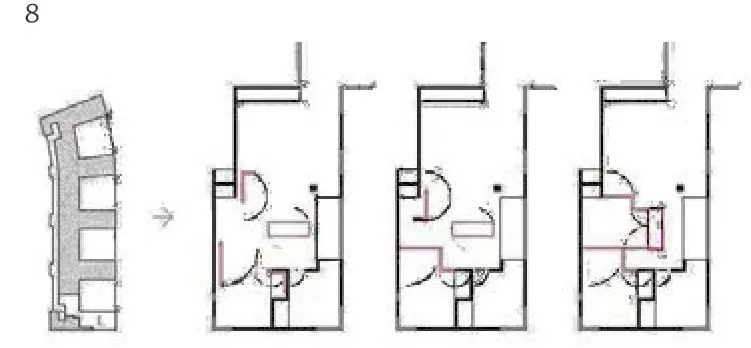

(2)可变空间中,结构—材料—功能,以及各建构要素的相对改变。1960年代,荷兰建筑师哈布瑞肯(N.John Habraken)基于开放建筑理念,提出SI体系(S-Skeleton, I-Infill),极大拓展了住宅的可变性潜力,促进了工业建造。结合实践层面,1991年史蒂文·霍尔(Steven Holl)利用日本传统的“虚空间”与“铰接空间”概念,设计的福冈公寓即是代表之一。在该方案中,居住部分由28个单元组成,由固定的5种类型衍生出18个变种,并在每一户的室内空间,设置绕轴旋转门,以调节流动空间符合不同使用需求。这些由结构引导的变化,使内部空间得到极致释放(图7、8)。在开放性的空间框架下,建筑各项材料的运用也可以脱离建构理性,向风格化发展。同时,空间动态也拓展了人们对立面的认知,在从自由立面、可变性立面,乃至于动态表皮的研究中,不断影响着建筑内外空间关系的开放性。尽管这种开放使建筑更加包容、多元、复合,但脱离束缚的自由也可能使建筑更加轻浮,因此需要平衡以约束。

图7 福冈公寓单元户型组合Steven Holl, 1991,来源: www.stevenholl.com/project/fukuoka-housing/

图8 福冈公寓可变户型平面Steven Holl, 1991,来源:fashion.sohu.com/a/608243908_121124024

(3)“物质空间”向“信息空间”的定义拓展。对比第二次工业技术革命对建筑的冲击,信息时代对于物质空间的“转译建构”最为值得关注。其一,是以数字建造为特征的实体空间建构。其二,是针对现实空间进行虚拟(VR)、增强(AR)、混合(MR)等信息搭载和拟合,以拓展人们对非物质空间的认知。除此之外,类似Mid Journey和ChatGPT可以集合转译,并具备AI自输出末端以影响建筑师建构现实世界的动态过程同样是耐人寻味的。在这种背景下,人们看似在极力拓展空间本身的定义,但从人类最基本的居住空间出发,还未产生实质性关联,即一方面创造空间的上限不断突破革新,另一方面满足人居需求的基础空间(下限)还未能提升,甚至被愈发当做产品而标准量化,这种脱节将是未来平衡策略最大的挑战之一。当未来空间本身的定义都要处于动态变化的过程中,对于建筑师而言,现实与虚拟的平衡衔接,亦将是很棘手的工作。

1.3 立体的共存:社会生活/事件下的未定义拟态(虚拟状态)平衡

如果时间与物质的规律人们尚可有迹可循,那么社会发展中重大事件与异变的产生,则是设计面向不确定开放性的重要因素,这是平衡设计面对的第三类问题。

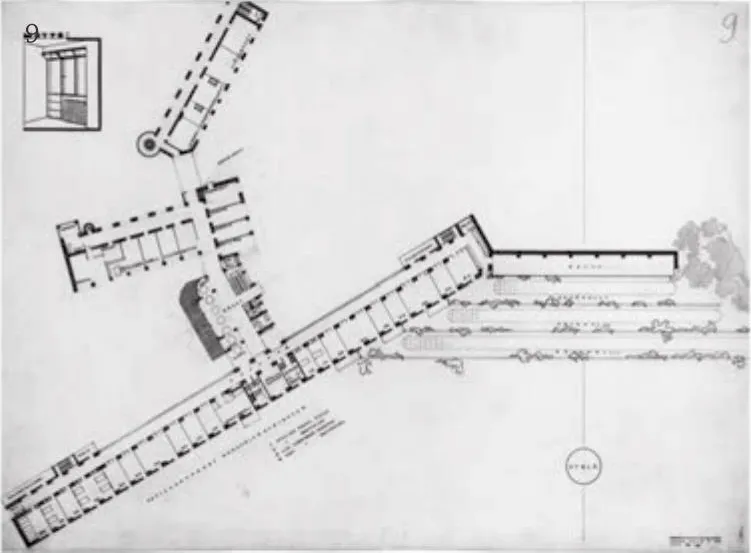

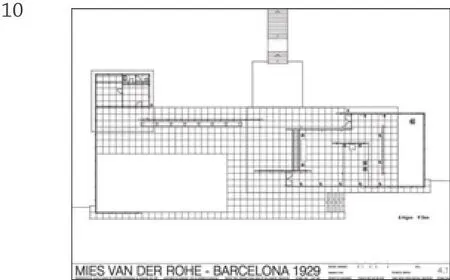

回顾西方国家对于新建筑的探索,一方面早期思想运动与技术革命为建筑的新类型铺垫了基础,另一方面也存在突变的诱因。例如,19世纪中叶肺结核病推动了“疗养院”建筑的诞生[14](图9),1871年城市大火后兴起了“芝加哥学派”(Chicago School),以及各届世博会中如“水晶宫”(1851)、“埃菲尔铁塔”(1889)、“德国馆”(1929,图10)等象征世界技术与前卫空间的代表。虽然自然与人文的突变始料未及,但建筑作为人类最初的庇护所,始终都要为了保护人类而存在和进步。

图9 帕米欧疗养院平面Alvar Aalto, 1933,来源: www.alvaraalto.fi/en/architecture/paimiosanatorium/

图10 巴塞罗那德国馆平面Ludwig Mies van der Rohe, 1929,来源: jasonmkelly.com/jason-mkelly/2013/09/30/mies-van-der-rohebarcelona-pavilion

与西方国家不同,中国的建筑环境相对稳定,也充分利用了西方建筑的最新成果,一切都在按部就班地“学习”,即便关于这种“学习”的争辩从未停止。在“后疫情时代”建设的两年间,医疗建筑和开放街区虽然有过激烈的讨论,但终归昙花一现,建筑学身为空间艺术学科却始终没能在综合的社会环境中引导人居环境改善,是充满矛盾的。也许,等到房地产经济崩溃的时刻,人们才会想起曾无人问津的中国传统木构建筑所象征的空间哲学;亦或者社会又一次被新的产业革命侵袭,以机械手臂瓦解传统建造,以智能算法束缚开放创作时,批判性思维、环境危机意识以及时代紧迫感才会引导人们绝地反击。但无论如何,面对这些“异变”,东方建筑也同样进行先锋实践。在面对未来可能由诸多未定义事态所引发的动态与变化中,平衡要为此准备。

正因此,人是最后的变量。回归生活实践,是重要的基础。

2 UAD在建筑空间中的平衡动态实践

上述所呈现的3种平衡维度,主要从理论层面探讨了复杂与多样的动态变化关系。从平衡实践的角度出发,浙江大学“平衡建筑研究中心”结合建筑教育与UAD生产实践,从策略研究、规划更新、建筑项目出发对“平衡设计”进行了多方面的尝试与探讨。同时,为了更好地回应实践问题,笔者以“控制变量”的方式简化归纳了3种“动态平衡”层级:(1)从城市场所到形式动态,即从某一特殊的城市场所出发,理解建筑自身形式与周边街区的界面与开放性关系;(2)从空间形式到结构主义,即从特定的空间形式出发,用不同材料或者地域性差异的建构语言去诠释物理空间可变;(3)从结构理性到功能融合,即从统一稳定的结构支撑体系和建构逻辑出发,用维护结构可变和抽象功能定义,回应不同的人居需求[15]。在后文中,笔者将从3个方面去举例阐述UAD的平衡实践。

2.1 “产教研”模式下的校园更新设计

“生产—教学—研究”的一体化,是基于传统教学体系单一,企业实践缺乏前瞻研究,且两者独立脱节等弊端下的一种创新形式,同时是国家自2017年所提倡的人才培养改革模式与校企联合基本策略2)。建筑学作为艺术人文与工程设计相结合的实践性学科,在“产教研”一体化的改革模式中具备其典型特征。在此背景下,UAD以校园更新为契机,特成立了“校园建设及更新研究中心”(Campus Renewal Center,以下简称CRC),搭建了“产教研”三方的综合平台,探求平衡实践。

“平衡设计”的源头是基于“设计师”的综合培养。基于这个目标,CRC的设立涵盖了3个方面的内容:(1)以“设计研究”为桥梁的“产教模式”更新:这需要在传统教学和生产的过程中,打破以往单一的目标为导向的“旧平衡”,释放学生的课业压力,缓和设计师的生产指标,使其有更多的机会和精力投入到设计研究,从而建立联系;(2)教育内容改革和企业与学院的协同实践:即一方面开展建筑全过程设计课程体系,另一方面将设计理论,基础措施和研究成果运用在项目生产上,互相印证其有效性;(3)改善物理空间环境和搭建横向交流平台:CRC从“浙江大学西溪校区”的更新改造和开展高校论坛等一系列措施出发,为新的“产教研”平衡构建承托载体。在这3项核心内容的引导下,CRC将逐渐培养出具备综合学科基础和职业素养建筑人才。

2.2 “形式对立”中的合肥一中瑶海校区设计

“合肥一中”与“瑶海市区”是基于时间动态变化中,代表“庐州学堂”与“工业老城区”的双重历史文本。在此背景下,新校区的设计既要平衡“时间层面”新旧学堂的场所认知与模式创新,也要满足新建筑形式与工业城区物质环境的状态平衡,为老城区的示范转型提供活力。

在两种命题的叠加下,设计以“形式对立”的方式来回应平衡关系。首先,方案以矩形合院最大限度地满足教学和生活空间的基础诉求,同时建构了与传统书院相呼应的轴线秩序关系。然而与此对立,从回应工业老城区的转型更新角度,设计则通过植入“异质空间”来解构正交的空间序列,并以“餐饮、体艺、图书行政”3类公共服务功能复合,借此打破陈旧的肌理环境。在平衡设计的实践探索中,形式的矛盾与对立是构建新平衡最鲜明的特征与态度,“异质空间”的介入象征着广义的动态平衡,同时也戏剧化地呈现了城市的多元特征。在这种策略下,梳理城市的基本空间形态、提供平衡稳定的城市背景环境也显得尤为重要。

2.3 “边界共融”的湖州南浔古镇制革厂宿舍改造

城区边界是城市生态环境与肌理秩序的重要载体,除了在时间动态中直观映射城市变化,在静态中边界的侵入与退让也耐人寻味,尤其是历史街区所限定的曲折边界,是建筑师最主要考虑“平衡设计”的问题之一。

在制革厂宿舍改造的项目中,曲折的红线边界是传统建筑群落所限定的天然界线。在此条件下,街道与广场真实地映射了人与建筑的尺度关系,而非以马路定义,塑造了真实的场所与归属,从而建筑形体也得以解放,顺应边界,更恰当地融合进古城街区。平衡设计的另一特征,往往不在于设计师强行建构一种体系框架,而是一种“合理”的表达,并以此回应人与城市环境的“相融”和“共情。”

3 UAD在城市更新中的平衡动态实践

自下而上的逆向,是以人为本的城市平衡。不同于改造实施策略的“上下层级”关系,本篇所探讨的城市设计,是从以人为本的场所感知出发,到城市结构规划的逆向更新思维。崔愷院士曾在2017年“国际工程科技发展战略高端论坛 (南京)”上发表过关于 “城市设计维度与视角”的观点,其中首先反思了从规划鸟瞰出发的城市风貌格局设计,随后将重点放在包含城市自然格局特色、“陪伴式”城市织补、步行街道空间、高密度城市研究以及立体绿化引导5项议题[16]。在此基础上,笔者认为,或许可以将城市设计过程与结果平行共置,而非以目的出发去勉强绘制“更新总图”。从设计的角度而言:(1)从自然和城市环境基底,关注和塑造个体的场所感知;(2)从标志性的节点和标识设计,再到街道与广场公共空间的限定;(3)从街区边界,回溯城市意象。从人的尺度与视角,营造真实的区域更新,进而“演进”到城市尺度。

在针对绍兴市徐渭故里青藤街区的更新改造课题中,建筑师以“城市剧本”的形式,一方面重构旧城故事场景,另一方面创造着老城居民与未来目标人群所“共情”的现代生活场所。从青藤书屋的文化标志,到仓桥直街的河岸生活;从工业遗存的机床厂,到城市标志的“徐渭艺术馆”;从民居台门,到共生院落;从边界对立,到城市界面融合,在动态变化的各项环境要素之间,基于日常去搭建平衡。进而以建筑学的方式,从“建筑类型,开放广场,线性街道”等等,回应着“持续叠加下的城市历史文本”与“多元变化中的现代社会环境”的平衡与动态问题,重新回归生活实践,探讨动态再生。

4 结论

以历史文本为背景,从此时此地出发,为未来留有余量,是构成3种平衡维度的简单逻辑。在此基础上,本文针对动态变化下的平衡设计语义做了基本诠释,归纳如下:(1)从时间纵向的角度出发,面对历史遗留的基底,“平衡”并不意味向传统屈服与妥协。现代与过去平等地享有各自的时间,为共同的未来留下此时的讯息。因此,当过去已经成为阻碍,旧的格局不能承载新的生活内容,平衡设计首先要打破旧平衡,为新的动态变化争取发生场所。(2)在平行共置的多元城市环境中,建筑的城市性使其自身的改变牵引着城市的形态边界、区域肌理、公共关系以及类型功能的变化,而面对本体空间的可变性解读,3个层级的要素又存在着诸多相对运动的组合关系。因此,在建立新的平衡时,要控制变量,逐步递进,避免在动态过程中关系紊乱。(3)在时间与物质规律可循的前提下,社会发展中可能产出的异变事件是动态变化中最难以预料权衡的,这其中既有积极的技术进步也有消极的人文与自然灾难。为了应对这种异变,平衡设计需要以批判性思考综合判断时代需求,为未来留有建设性余量,进而把握动态变化的转型时机,寻找突破性创新的机会。

通过探讨动态变化下的平衡设计语义,本文既是浙江大学平衡建筑研究中心面对过去与现在的归纳反思,也是在摸索未来创新设计的一种路径,在以人为本的空间环境中,破旧立新,构建平衡。□

注释

1) 2019年,国家发展改革委印发了《2019年新型城镇化建设重点任务》,https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2019-09/29/content_5435018.htm。

2) 2017年12月19日,国务院办公厅印发了《关于深化产教融合的若干意见》,https://www.gov.cn/zhengce/content/2017-12/19/content_5248564.htm。