南堡凹陷1 号构造带帚状构造特征及其地质意义

2023-08-18孙永河刘露孟令箭马妍

孙永河,刘露*,孟令箭,马妍

(1.重庆科技学院重庆非常规油气开发研究院,重庆 401331; 2.复杂油气田勘探开发重庆市重点实验室,重庆 401331;3.中国石油冀东油田勘探开发研究院,河北唐山 063004; 4.东北石油大学地球科学学院,黑龙江大庆 163318)

0 引言

帚状构造是渤海湾盆地演化过程中普遍存在的一种地质构造,是在扭动背景下形成的一端收敛、另一端向外撒开,形似一把扫帚的构造样式[1-2],通常发育在断层末端或断层分段连接处等应变非均匀部位。根据扭动方向、断裂性质和应力场环境可分为“压扭性帚状构造”和“张扭性帚状构造”[2-3]。近年来,随着渤海湾盆地勘探程度的不断提高,人们逐渐认识到不同断裂组合样式对油气资源分布的控制作用明显不同。研究发现,渤海湾盆地多个富油凹陷内的帚状构造控制油气富集[1,4-6],为有利勘探目标,帚状构造的结构和演化控制油气的输导和聚集。然而,人们对帚状构造的研究多偏重于描述几何学样式[1-2],对成因、演化过程的研究较少,特别是对帚状构造演化如何控制油气分布知之甚少,从而制约了进一步勘探帚状构造。

南堡凹陷是渤海湾盆地的二级构造单元,内部构造样式丰富且复杂[7-9],是一个富油且含油气层系众多的凹陷[10]。截至目前,南堡1 号构造带的帚状构造控制的南堡1-3区块已发现探明未动用石油地质储量为2718.56 万t,具有良好的油气潜力和勘探前景。然而,人们尚未系统地研究南堡1 号构造带的帚状构造成因及其对油气的控制作用,主要原因为:①控制帚状构造的主干断裂和次级伴生断裂组合样式与常见的帚状构造断裂组合样式存在差异;②在南堡凹陷多期叠加变形的应力背景下,基底先存断裂的再活动及晚期与新生断裂相互作用使帚状构造的演化过程复杂化,进而难以了解帚状构造成因及其对油气的控制规律。

笔者基于三维连片地震资料,应用构造解析理论和相关技术,系统研究南堡凹陷1 号构造带的构造样式并恢复其演化过程,重点探讨帚状构造的成因及其与油气成藏的内在联系,以期为渤海湾盆地帚状构造区的油气勘探提供理论依据。

1 研究区构造背景

渤海湾盆地是发育在华北陆块中—东部的大型中、新生代叠合盆地[11-12],中生代盆地在北西—南东向伸展作用下,内部发育一系列北东—北北东向伸展构造和北西向变换构造[13-14]。南堡凹陷位于渤海湾盆地北部(图1a),是在中生代基底上继承性发展的新生代陆相断陷盆地,整体呈“下断上拗、北断南超”的结构特征[15](图1c)。南堡凹陷北、东、南方向分别以西南庄断层、柏各庄断层和沙北断层为界,内部发育北东—北北东向和北西向基底先存断裂以及北东向、近东西向新生代新生断裂,控制了3 个次洼和5 个复杂构造带(图1a)。新生代南堡凹陷经历了古近纪裂陷Ⅰ幕、裂陷Ⅱ幕和新近纪后裂陷期三个演化阶段,垂向发育四大构造层,分别为前古近系基底、Ⅰ幕断陷构造层(古近系沙三段(Es3)、沙二段(Es2)和沙一段(Es1))、Ⅱ幕断陷构造层(古近系东三段(Ed3)、东二段(Ed2)和东一段(Ed1))及拗陷构造层(新近系馆陶组(Ng)、明化镇组(Nm)和第四系平原组(Qp))[9]。

南堡1 号构造带位于南堡凹陷西南部斜坡带(图1a),整体走向为北东向,是南堡油田最主要的富油构造带,油气主要在中浅层(Ed1及以上地层)聚集。基底先存断裂F1控制了构造带的形成与演化,其上盘发育的一系列同向和反向次级断裂使整个构造带复杂化,以F1和FN为界将南堡1 号构造带划分为南堡1-1、南堡1-3 和南堡1-5 三个区块,其中南堡1-3 区块受控于帚状构造(图1b)。

2 帚状构造发育特征

南堡1 号构造带的帚状构造的形成主要受控于断裂演化,本文分析不同历史时期主干断裂(F1、FN)和次级断裂的生长演化过程及其相互诱导、切割关系对帚状构造的控制作用。

2.1 主干断裂特征

2.1.1 主干断裂几何学特征

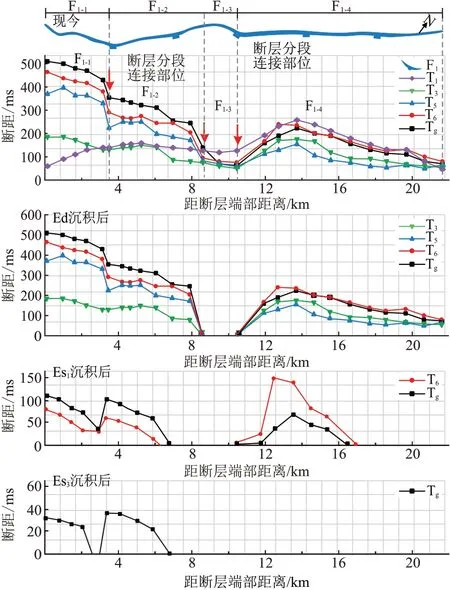

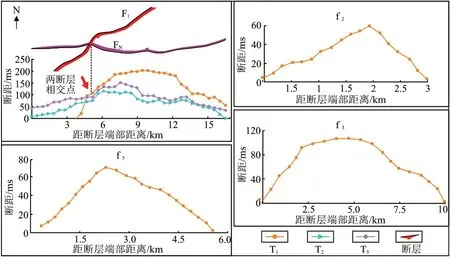

南堡1 号构造带在南堡凹陷内沿北东向延伸,长约20 km,宽为1~4 km(图2a)。南堡1号构造带包括南堡1 号断裂带及其相关构造变形带,其中1 号断裂带是指基底先存断裂F1及其派生的次级断裂组合。F1为基底卷入式主干控带断裂,F1西南部断面形态呈上陡下缓的犁式结构,向东北部逐渐变为板式结构,断面倾向南东(图2b)。由F1断距—距离曲线(图3)发现,距断层西南端点3.7、8.7 和10.7 km 处均存在断距极小值点,根据分段点将F1分为F1-1、F1-2、F1-3和F1-4四段。从整体看,F1-1断层面形态为犁式,上盘同时发育同向和反向次级断裂,平面上呈雁列式结构,剖面上构成复合反“y”字型组合样式(BB',图2b)。F1-2断层面形态为犁式(CC',图2b),F1-3断层面形态为板式(DD',图2b),两者上盘仅发育反向次级断裂,平面上为帚状构造,剖面上构成反“y”字型组合样式。F1-4断层面形态为板式,断层上盘同时发育同向和反向次级断裂,平面上呈“走向平行式”结构,剖面构成复合“反y”字型组合样式(EE'和FF',图2b)。

图3 F1断距—距离曲线和断距—回剥曲线

2.1.2 主干断裂活动性分析

根据断层生长指数(EI)和断距—埋深曲线[16-18]研究F1的不同段、不同时期的活动性。结果表明,F1-1、F1-2和F1-4为垂向分段生长连接型断裂,F1-3为拗陷期新生断裂,具体表现为(图4):①F1-1断距—埋深曲线为折线型,存在一个极小值和两个极大值点,分别对应断裂倾向连接位置和成核点。F1-1下部断层段从上到下断距逐渐增大,EI均大于1,该断层段自中生代开始活动,直至Ed 沉积末期静止,控制了Ed、Es和中生界沉积(BB',图2b);F1-1上部断层段成核点位于Nm内,断层成核点至断距为0点,EI大于1,表明断裂自中生代至Ed沉积期持续活动。②F1-2断距—埋深曲线为M 型,存在两个极大值和一个极小值点,下部断层段在Es2+Es3沉积期成核后持续活动至Ed沉积末期,断距由上至下逐渐增大,断距梯度为正值,EI 大于1,之后EI等于1,断裂静止;上部断层段在Nm沉积期成核,并与下部断层段发生倾向连接。③F1-3断距—埋深曲线为反C 型,只存在一个极大值点,该断层段在Nm 沉积期开始活动。④F1-4断距—埋深曲线为M 型,存在一个极小值和两个极大值点,F1-4上部和下部两个断层段分别在Nm 和Es1沉积期成核,下部断层段成核点以下和上部断层段成核点至极小值点EI 等于1,断裂不发生活动。

图4 F1的不同段断距—埋深曲线和生长指数(取点位置见图1b)

综上所述,F1在中生代开始活动,新生代再活动并由南向北逐渐传播,晚期又与上部断层发生倾向连接。现今F1是由F1-1、F1-2、F1-3和F1-4四个断层段经平面分段生长、连接而成,F1-1、F1-2和F1-4由南向北开始活动时期逐渐变新,断层面形态由犁式逐渐变为板式。

2.2 帚状构造特征

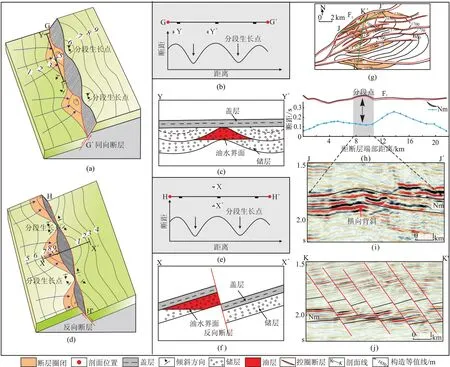

2.2.1 帚状构造几何学特征

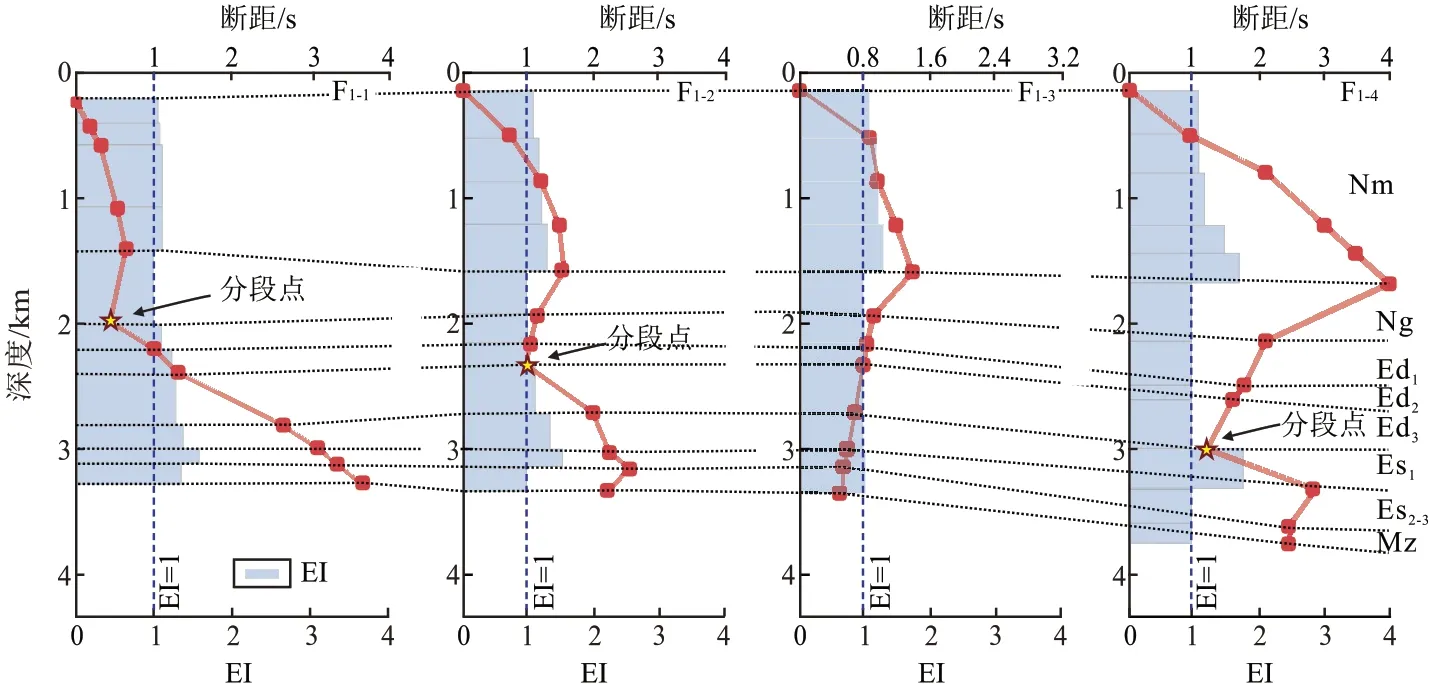

帚状构造发育在F1-2和F1-4连接部位,北东向F1-2构成“帚把”,北东东向次级断裂在平面上呈左阶雁行排列并向北东向撒开,向南西方向逐渐收敛于主干断层F1-2上盘,这些次级断裂与主干断层成锐角相交,形似一把“扫帚”。帚状构造剖面组合样式为由主干断层F1和一系列反向次级断裂组成的下窄上宽的“反y字”型。帚状构造南部边界为东西走向的FN,其与F1共同控制上盘地层向上弯曲、隆起(图5a)。

图5 帚状构造典型剖面(a)(剖面位置见图1b)及次级断裂断距—埋深关系(b)

2.2.2 主干断裂和次级断裂活动性分析

帚状构造受不同走向、不同性质的断裂共同控制,从剖面上看,这些断裂存在复杂的相互作用和切割关系(图5a)。根据断距—埋深曲线和EI厘定各类断裂活动期次(图5b),表明帚状构造南部边界FN的断距—埋深曲线为“M”型,存在两个极大值和一个极小值点,为垂向分段生长连接型断裂,上部和下部断层段分别在Nm 和Ed3沉积期形成。由FN的位移—距离曲线(图6)可知,FN与F1交点处T2和T5反射层断距连续,表明Ed沉积期FN贯穿至F1下盘。夹持于F1-3与FN之间的北北东向次级断裂(f1、f2、f3、f4和f5)的断距—埋深曲线均为反C 型,断裂成核点位于Nm 内(图5b),平面上断距最大值靠近断裂中部(图6),是Nm 沉积期的新生断裂。因此,从活动时期来看,帚状构造内的次级断裂形成时期晚于主干断层F1。

图6 帚状构造次级断裂断距—距离曲线

3 帚状构造成因及演化

新生代以来区域应力场的变化是南堡凹陷构造样式复杂的主要原因,经历了裂陷Ⅰ幕、Ⅱ幕和后裂陷期3 个演化阶段[14],西北部西南庄断层和东部柏各庄断层作为盆地边界断层限制了凹陷内部断裂的分布,而盆地内部基底先存断裂F1在新生代的再活化导致南堡1号断裂带在不同演化阶段呈现不同的活动特征。基于上述研究发现,南堡凹陷的帚状构造与扭动背景下在走滑断层末端发育的帚状构造的样式存在差异,研究区内帚状构造的次级断裂呈由主干断层向外逐渐撒开,但倾向却与主干断层相反,其演化不仅受控于作为“帚把”的主干断层F1,还受东西向FN活动的影响。本文综合考虑南堡凹陷边界断裂条件、不同时期区域应力场方向、主干断层的变形机制以及活动断裂走向、强度分析帚状构造成因并恢复演化过程。

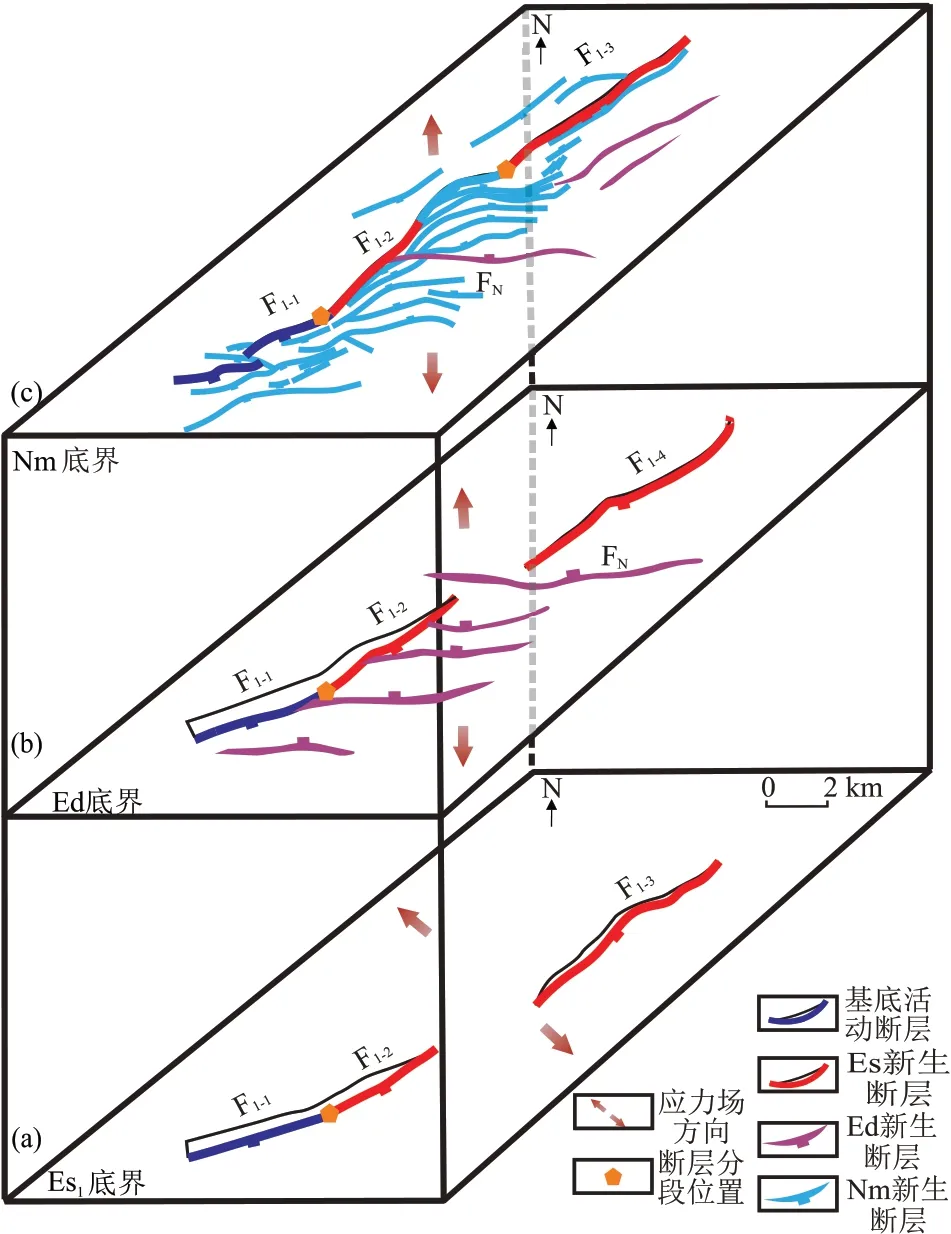

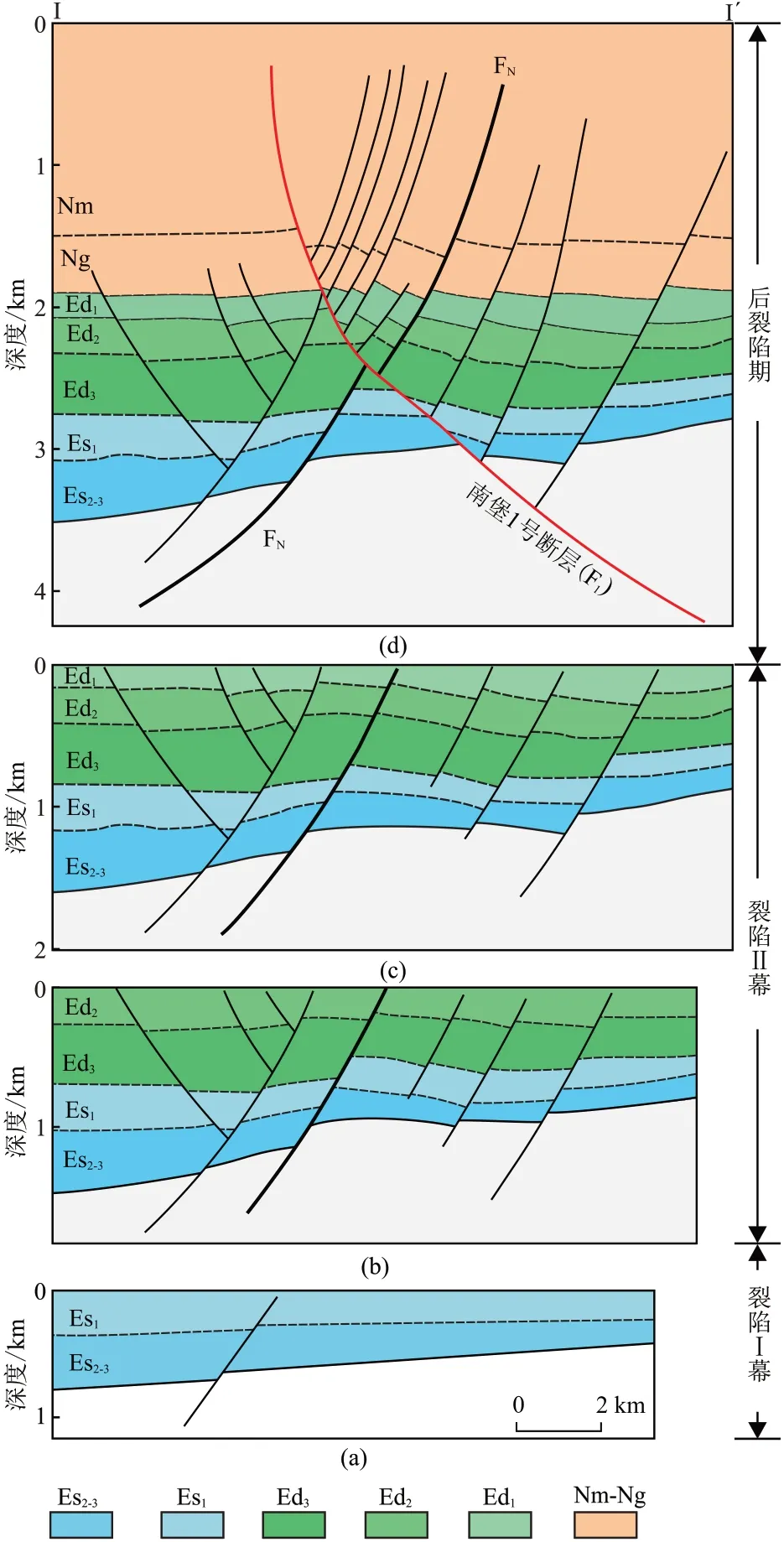

3.1 裂陷Ⅰ幕(Es 沉积期)

在裂陷Ⅰ幕(45~36 Ma),南堡凹陷受控于北西—南东向伸展作用[19-20],西北部西南庄断层与伸展方向斜交,夹角最大区段控陷作用最强,东部北西向柏各庄断层与伸展方向近平行,具有左旋走滑控陷特征。裂陷Ⅰ幕早期,北东向先存基底断裂F1-1在北西—南东向伸展作用下发生再活动,同时还发育与伸展方向正交的北东向新生断裂F1-2(图3)。裂陷Ⅰ幕晚期,随着位移增大,F1-1和F1-2连接形成一个断层段,北东向F1-4开始活动(图3、图7a、图8a)。此时F1为两段式结构,分段生长点部位确定了帚状构造的发育位置。

图7 南堡1 号构造带帚状构造发育模式

图8 南堡1 号构造带帚状构造演化过程(剖面位置见图1b)

3.2 裂陷Ⅱ幕(Ed 沉积期)

在裂陷Ⅱ幕(36~23 Ma),Ed 沉积早期是构造体制转变的关键时期,伸展方向由Es沉积期的北西—南东向转变为南北向[19,21],这可能是约36 Ma 以来太平洋板块向欧亚板块俯冲方向的改变所致[22-24]。在南北向伸展作用下,西南庄断层持续控陷,但不同断层段的活动性质发生改变,东西向断层段的控陷作用增强,柏各庄断层由走滑作用转变为斜滑作用。南堡凹陷内部1 号构造带的控带断裂F1-2和F1-4作为先存断裂发生斜向伸展作用,位移逐渐增大并向中部传播,呈右阶雁列式“软连接”(图7b)。断层F1上盘发育一系列北倾东西向新生正断层,向西传播并终止于F1,但FN向西穿过F1-2和F1-4分段点部位(图7b、图8b、图8c),且该时期FN活动强度较大(图5b)。Ed沉积期形成了帚状构造雏形,应力场转变为形成帚状构造提供了应力背景。

3.3 后裂陷期(Ng-Nm 沉积期)

后裂陷期(23 Ma~现今),在持续的南北向伸展作用下,主干断裂在斜向伸展的同时具有倾滑分量和走滑分量。一方面,主干断层在倾滑分量作用下导致F1-2与F1-4发生“硬链接”,形成现今一条大的活动断裂(图3),并切割早期FN(图5a、图7c、图8d),与FN共同控制北西倾向的次级断裂的发育。由于该时期FN活动性较强,次级断裂倾向与FN倾向一致。另一方面,在走滑分量控制下F1-2与F1-4在连接部位形成走滑释放弯曲(图7c),次级断裂呈左阶排列,向北东向撒开、向南西方向收敛于主干断层F1-2上盘,帚状构造在该时期定型。

4 帚状构造地质意义

4.1 指示应力体制的转变

帚状构造作为渤海湾盆地普遍发育的构造样式,最显著的特征是存在向外撒开的弯曲断层。在平面上断层弯曲的原因为:①走滑断层末端走滑位移转化为倾滑位移[25]。断层在发生走滑运动时,断层末端伸展象限内走滑位移向正倾滑位移转化,形成末端“张扭型帚状构造”,次级断裂与走滑变形同期发生,断裂倾向为本盘运动方向。②先存构造[26]。基底先存构造的形态影响上覆盖层的次级断裂组合样式,当基底发育弧形先存构造时,在统一应力场作用下,先存构造再活化导致上覆盖层发育弯曲断层。③不规则断层面产生的局部应力扰动[27-28]。

上述弧形断层均可在一期变形过程中产生,次级断裂与主干断层同期活动。本文的帚状构造由南堡凹陷内不同走向、不同性质、不同期次的断裂在空间上叠加、复合而成,断裂组合样式随时间发生变化。帚状构造经历了裂陷Ⅰ幕“帚把”的形成、裂陷Ⅱ幕东西向边界断裂的发育以及拗陷期次级断裂的形成等阶段。南堡1 号构造带帚状构造的断裂变形特征表明,帚状构造为不同构造应力场叠加的产物,是一种特殊的断裂组合样式。帚状构造的演化特征反映了盆地构造格局在地质历史时期经历了一次明显的构造转型,指示了应力体制的转变。

4.2 石油地质意义

勘探实践证明,南堡凹陷1 号构造带是南部滩海地区主要的油气聚集带,资源量约占滩海地区探明地质储量的60%[29],而帚状构造控制的南堡1-3 区块的资源量占南堡1号构造带总探明地质储量的一半。分析控制帚状构造演化的主干断层及次级断裂的活动特征发现,帚状构造在演化过程中不仅控制圈闭演化还控制油气运聚。

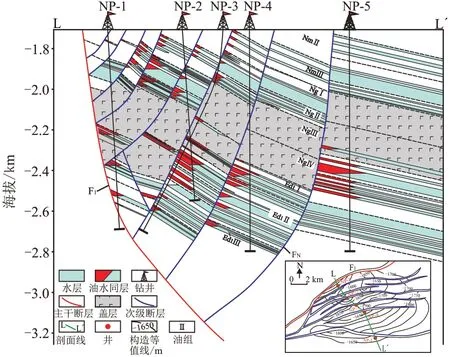

4.2.1 帚状构造控制油气垂向运移

南堡凹陷经历了裂陷Ⅰ幕、Ⅱ幕和后裂陷期三期构造变形,不同时期、不同形式构造作用的叠加、复合共同决定了油气运移的主要方向。帚状构造分布区是油气运移的指向,张性或张扭性断层是油气运移的通道,压性或压扭性断层对油气起遮挡作用。油气勘探实践表明,新近纪油气大规模运聚、成藏时期主要发生在Nm 沉积晚期[30]。控制帚状构造发育的主干断层F1-2长期活动,有效沟通Es3、Es1烃源岩和上部圈闭,是油气从深层运移至浅层的良好输导通道,为帚状构造分布区重要的油源断层,因此垂向运移也成为该区主要的油气运移方式。Nm 沉积期发育的次级断裂虽然断穿层位有限,但是与长期活动的主干断层沟通、切割形成复合反“y”字形组合,断裂交叉点位置应力集中、应变量大、变形集中且往往伴生大量裂缝,可形成利于油气输导的复杂断层网络,同样可作为油气垂向运移的优势通道(图9)。

图9 南堡1-3 区块油藏剖面

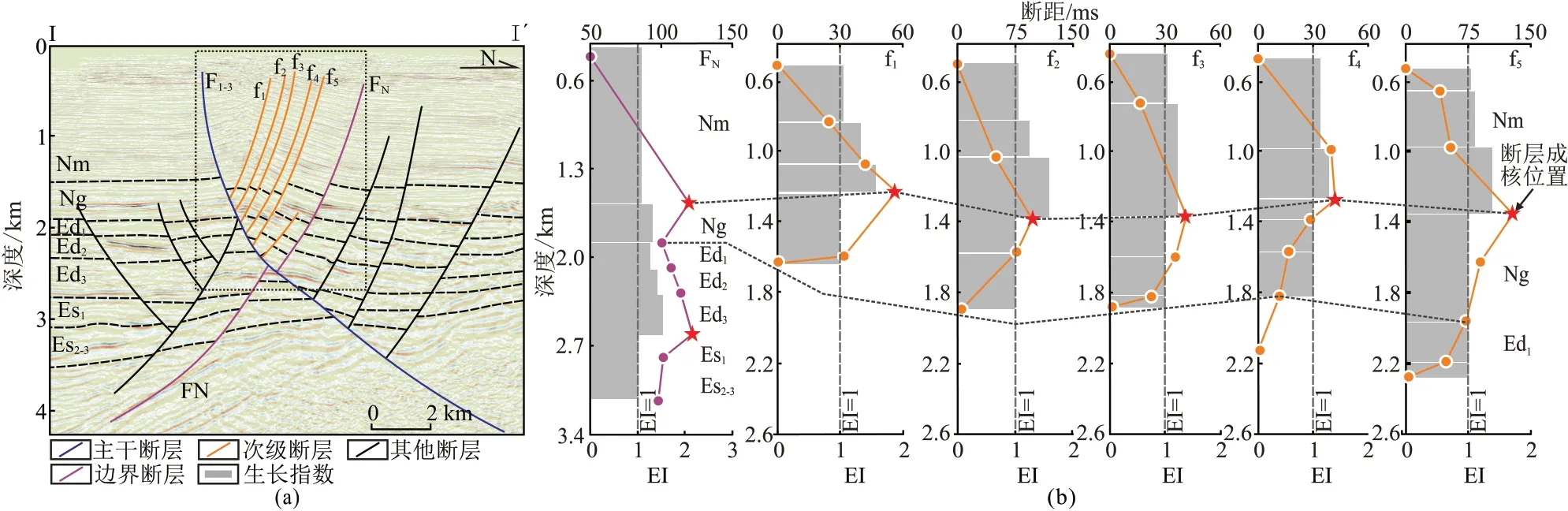

4.2.2 帚状构造控制圈闭类型

分析断裂生长演化阶段和断层圈闭成因发现,同向断层分段生长作用在断层生长进入“硬连接”阶段开始控制同向断层圈闭的形成(图10a),圈闭位于断层上盘分段生长点位置[31](图10b、图10c)。反向断层掀斜作用在整个断裂活动时期控制反向断层相关圈闭的形成(图10d),圈闭多位于孤立断层下盘断距最大位置[31](图10e、图10f)。南堡1-3 区块油气分布主要受断块控制,帚状构造发育上述两类圈闭,作为“帚把”的主干断层F1为典型的同向断层。由F1的断距—距离曲线(图10h)可见,同向断层分段生长点的位置指示圈闭的发育位置,Nm 沉积期“硬连接”控制上盘横向背斜的形成,奠定了帚状构造的隆起格局(图10g~图10i)。而Nm 沉积期新生的次级断裂将横向背斜切割、复杂化,同时次级断裂的掀斜作用控制一系列反向断层相关圈闭的形成(图10g、图10j)。因此,帚状构造分布区通常为构造高点,可同时发育同向断层圈闭和反向断层圈闭,指示油气富集部位。

图10 帚状构造圈闭类型及同向和反向断层圈闭特征

5 结论

(1)南堡凹陷1号构造带帚状构造由主干断裂F1、FN及次级断裂控制。F1在中生代开始活动,新生代再活动并由南向北传播、生长,南部边界断裂FN在Ed3沉积期开始活动,二者夹持的次级断裂在Nm 沉积期开始活动。

(2)帚状构造经历了古近纪裂陷Ⅰ幕、Ⅱ幕和新近纪后裂陷期三个演化阶段。古近纪Es 沉积期主干断裂分段生长为帚状构造的形成提供了背景,古近纪Ed 沉积期应力场转变为帚状构造发育提供了应力机制,新近纪Ng-Nm 沉积期F1的斜向伸展作用和FN的正交伸展作用控制了次级断裂,帚状构造就此定型。

(3)南堡1 号构造带帚状构造的发育一方面指示新生代存在一期应力体制转变,另一方面反映了控制帚状构造的主干断裂和次级断裂作为油源断裂控制油气垂向运移,同时控制同向断层圈闭和反向断层圈闭的形成——油气富集部位。