我国中老年人可能肌肉减少症患病情况及其影响因素

2023-08-16胡建伟赵晓慧王培玉史宇晖

张 浩,胡建伟,赵晓慧,王培玉,纪 颖,史宇晖

1北京大学公共卫生学院,北京,100191;2北京大学口腔医院,北京,100081;3礼来制药公司,上海,200041

肌肉减少症(以下简称“肌少症”)被定义为与年龄相关的肌肉质量、肌肉力量和身体活动能力的下降[1]。肌少症具有严重的生理和临床后果,包括跌倒、衰弱、死亡率增加等[1]。研究已证实肌少症在人群中患病率较高,且年龄、性别、身体活动状况、炎症状态、慢性病状况等均可能影响肌少症的发生[2-3]。目前我国关于肌少症的患病情况及影响因素的研究相对较少,且样本量一般较小,代表性不强。

2019年,亚洲肌肉减少症工作组(Asian working group for sarcopenia,AWGS)引入“可能肌少症”这一概念,其定义为“肌肉力量低或者身体活动能力下降”[4]。目前,我国对肌少症的认识尚处于初级阶段,仍存在对老年人肌少症的危害认知不足等问题,对于可能肌少症的研究更是寥寥无几[5]。而肌少症的诊断一般需用到生物电阻分析、双能X射线等复杂且昂贵的方法,但可能肌少症诊断方法简单易行,可用于初级卫生保健[6]。因此,研究我国中老年人可能肌少症患病情况及影响因素对肌少症的早期发现及其他不良结局的预防具有重要意义。本研究基于中国健康与养老追踪调查(China health and retirement longitudinal study, CHARLS)2015年的全国性调查数据,分析我国中老年人可能肌少症患病情况及其影响因素,从而为肌少症的早期预防策略提供参考。

1 资料来源与方法

1.1 资料来源

本研究所用数据来自2015年CHARLS数据库[7]。CHARLS是一项针对我国45岁及以上中老年人所进行的纵向追踪随访调查,其调查范围包括个人基本信息、健康状况和体格测量等,现已成为一套研究我国中老年人的高质量微观数据。CHARLS使用多阶段抽样和按人口规模成比例的概率抽样法,于2011年开展全国基线调查,选取全国28个省(自治区、直辖市)的150个县、450个社区(村)的45周岁及以上中老年人作为调查对象,并分别于2013、2015和2018年开展全国追踪调查。鉴于CHARLS 2018年仅进行问卷调查,而本研究需用到体检和血检数据,故选择CHARLS 2015年数据。CHARLS 2015年数据共有21095名调查对象,排除相关信息缺失者6549人后,最终纳入14546名研究对象进行分析。

1.2 研究方法

本研究所用到的数据主要包括家户数据、体检数据和血检数据。家户数据包括研究对象的社会人口学特征、健康状况以及生活方式和健康行为情况,城乡按照数据库中PSU编码确定,地区是按照中国卫生统计年鉴分类方法进行分类。CHARLS研究中,血检指标C反应蛋白(C-reactive protein, CRP)是通过医务人员对受试者采集空腹血样所得到的[8];体检部分通过训练有素的医务人员对受试者进行测试[7],获取身高、体重、手握力(handgrip strength, HS)和重复5次坐站时间(5-times repeated chair stands, RCS)等指标。

在本次研究中,根据AWGS 2019最新指南[4],HS衡量肌肉力量,男性HS<28kg,女性HS<18kg即定义为低肌肉力量;RCS衡量身体活动能力,RCS≥12s即定义为低身体活动能力。研究对象存在低肌肉力量或低身体活动能力中的任何一项,即认为其存在“可能肌少症”。CHARLS研究中,询问了研究对象每周的身体活动状况。本研究中,当研究对象每周进行低强度运动(走路、散步等)不足10 min时,将其定义为低身体活动者[9]。本研究中,根据研究对象的身高和体重计算其 BMI。根据BMI划分标准分为4类[10],分别为过轻(BMI <18.5 kg/m2)、正常(BMI为18.5-23.9 kg/m2)、超重(BMI为24.0-27.9 kg/m2)和肥胖(BMI ≥ 28 kg/m2)。

1.3 统计学方法

采用Stata 16.0进行统计分析。符合正态分布的计量资料用均数和标准差描述,采用t检验或单因素方差分析;不符合正态分布的计量资料用中位数和四分位距描述,采用Wilcoxon秩和检验;计数资料用人数(%)描述,采用卡方检验。以是否患有可能肌少症为因变量,并根据文献综述以及单因素分析结果,以年龄、性别、血清CRP、BMI类别、受教育程度、地区、城乡、身体活动情况和慢性病状况(包括糖尿病、高血压、血脂异常、关节炎和心脏病)为自变量,建立二分类logistic回归模型分析不同影响因素与可能肌少症之间的关系。所有检验均为双侧检验,P<0.05表示具有统计学意义。

2 结果

2.1 中老年人的社会人口学特征、健康状况和身体活动情况

男性和女性分别有6941人和7605人,农村中老年人占比高于城市中老年人。男性平均年龄大于女性;女性文盲率显著高于男性(37.3% vs 11.9%)。女性慢性病(心脏病、关节炎、糖尿病、高血压和血脂异常)患病率高于男性。男女性BMI分布存在差异,血清CRP水平也存在差异。此外,男性平均HS优于女性(35.15±8.80 vs 23.24±6.49),RCS用时少于女性(9.12±3.50 vs 9.91±3.83)。其余指标在男女性间无统计学差异。见表1。

表1 社会人口学特征、健康状况和身体活动情况

变量男性(n=6941)女性(n=7605)t/χ2P年龄/岁60.84±9.7259.76±9.676.71<0.001地区1.400.496 东部2382(34.3)2679(35.2) 中部2294(33.1)2497(32.8) 西部2264(32.6)2429(31.9)城乡4.430.035 农村4397(63.4)4689(61.7) 城市2544(36.7)2916(38.3)受教育程度1178.92<0.001 文盲708(11.9)2495(37.3) 小学及以下2753(46.4)2653(39.6) 初中1561(26.3)1055(15.8) 高中及以上909(15.3)492(7.3)低身体活动304(8.9)365(9.8)1.440.231心脏病834(12.1)1281(17.0)68.27<0.001关节炎1995(28.9)2914(58.4)150.15<0.001高血压1969(28.5)2346(30.9)9.970.002糖尿病526(7.6)699(9.3)12.20<0.001血脂异常899(13.2)1102(14.7)7.190.007BMI分组/(kg·m-2)159.99<0.001 正常(18.5-23.9)3598(52.8)3260(43.8) 过轻(<18.5)422(6.2)410(5.5) 超重(24.0-27.9)2085(30.6)2616(35.1) 肥胖(≥28.0)706(10.4)1162(15.6)CRP/(mg·L-1)1.40(0.80,2.60)1.40(0.70,2.50)2.460.014HS/kg35.15±8.8023.24±6.4993.41<0.001RCS/s9.12±3.509.91±3.83-12.94<0.001

注:血清CRP水平采用中位数和四分位数描述。

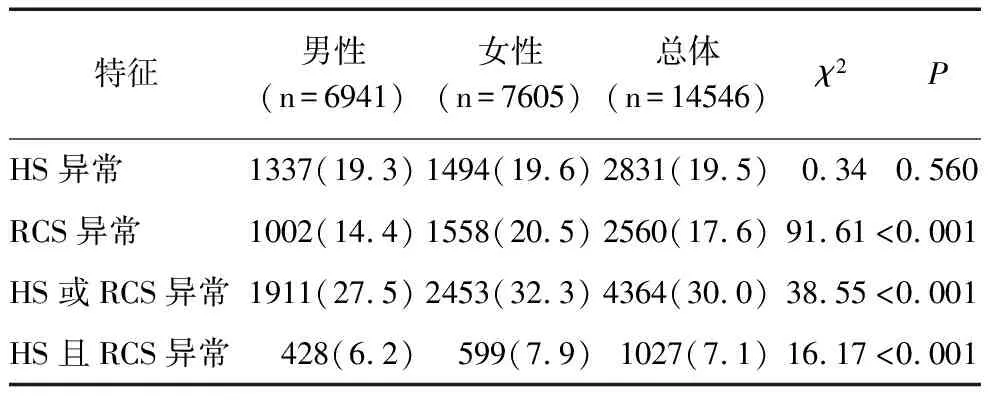

2.2 中老年人HS和RCS异常情况及差异比较

男性与女性之间HS异常率无统计学差异(19.3% vs 19.6%,P=0.560);而男性RCS异常率(14.4% vs 20.5%,P<0.001)和HS且RCS异常率(6.2% vs 7.9%,P<0.001)均低于女性。可能肌少症的总体患病率(HS或RCS异常)为30.0%,男性低于女性(27.5% vs 32.3%,P<0.001)。见表2。

表2 HS和RCS异常情况及差异比较 n(%)

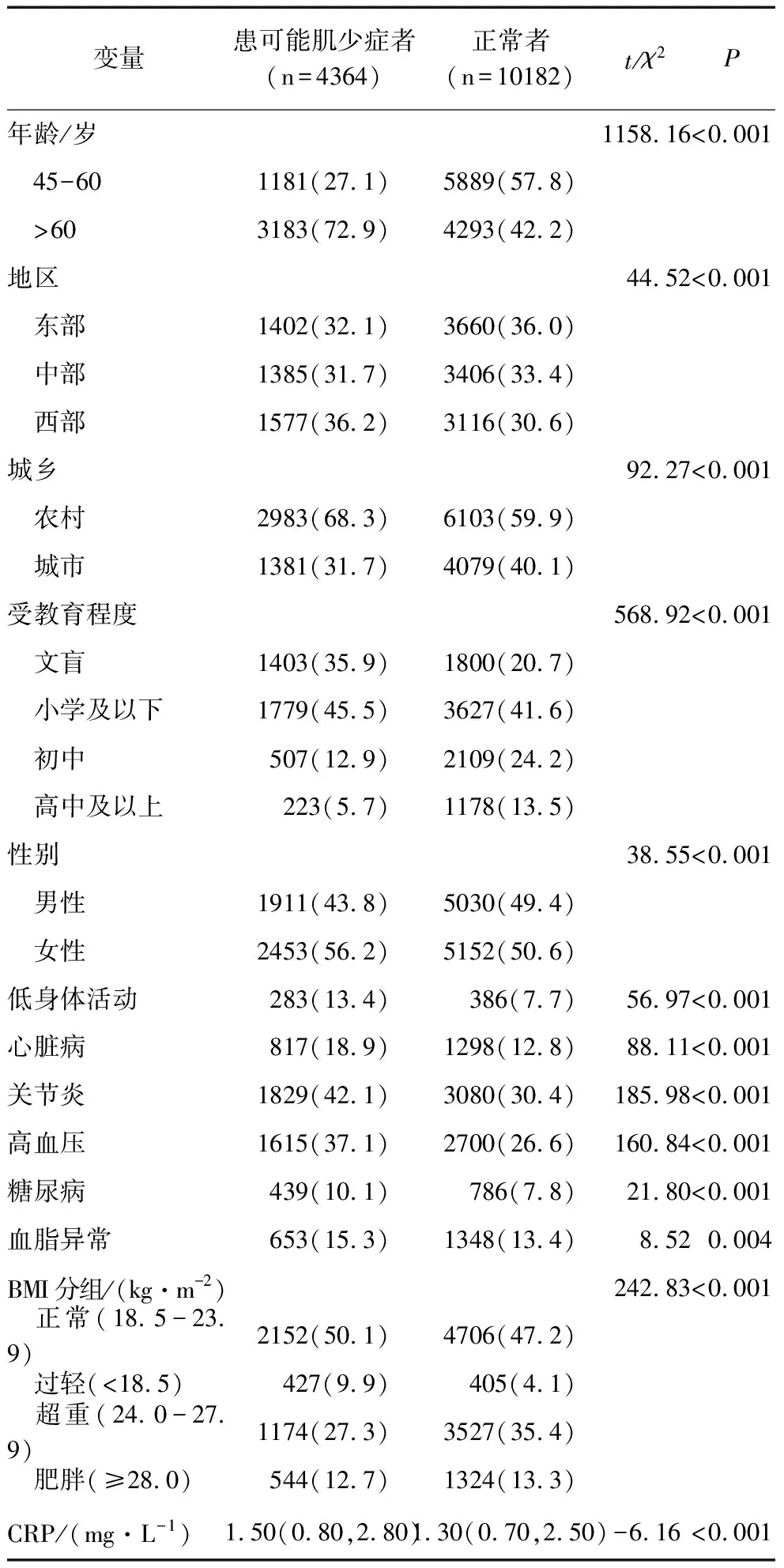

2.3 不同可能肌少症患病情况的中老年人的特征比较

单因素分析结果表明,与正常者相比,患可能肌少症者中,老年人(72.9% vs 42.2%)、西部地区(36.2% vs 30.6%)及农村(68.3% vs 59.9%)占比较大,文盲(35.9% vs 20.7%)及女性(56.2% vs 50.6%)占比较高。此外,可能肌少症患者中慢性病状况重、BMI过轻者(9.9% vs 4.1%)和低身体活动者较多(13.4% vs 7.7%)以及血清CRP浓度较高[1.50(0.80,2.80) vs 1.30(0.70,2.50)]。见表3。

表3 不同可能肌少症患病情况者的特征比较 [n(%),P50(P25,P75)]

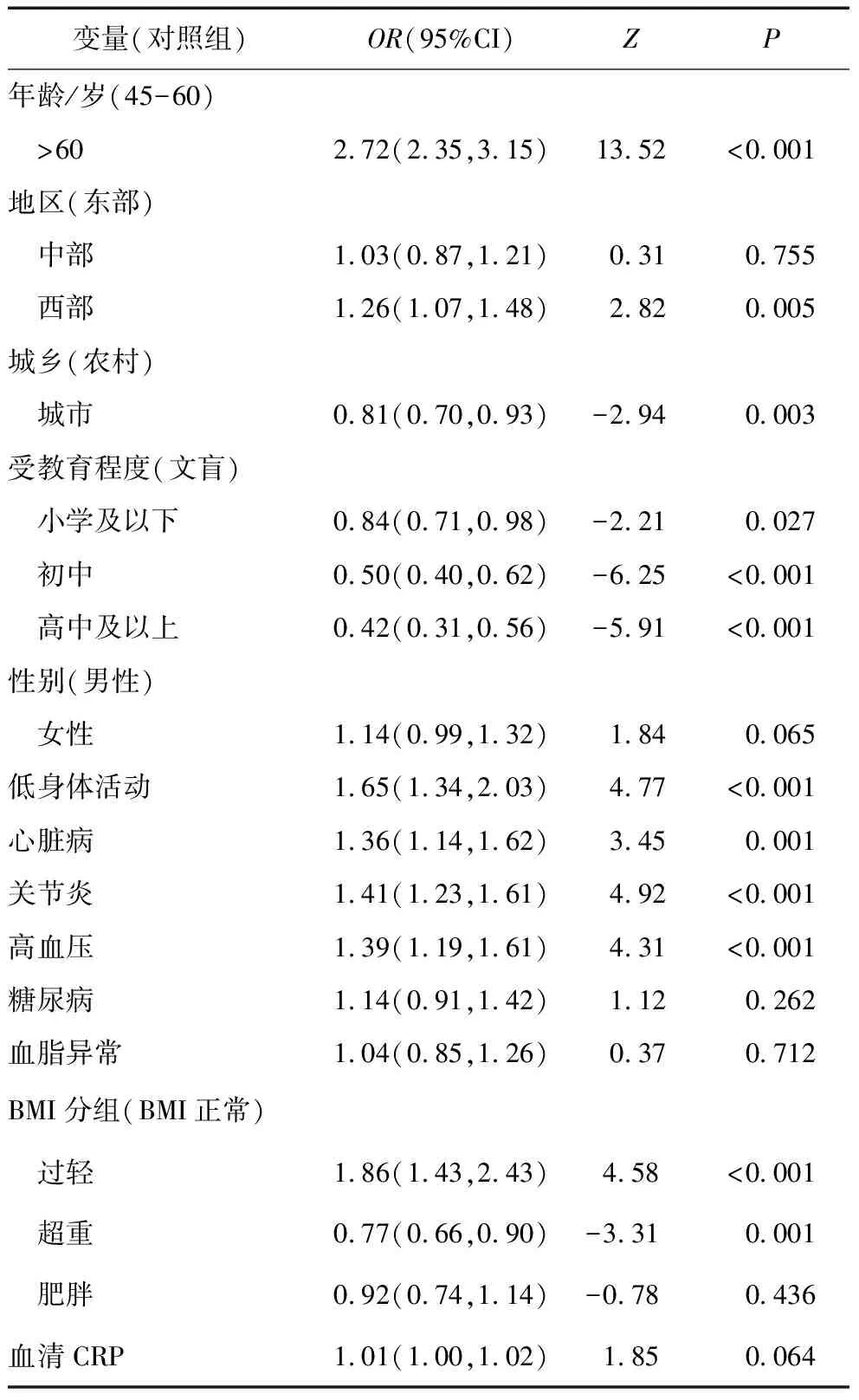

2.4 中老年人可能肌少症患病情况影响因素的logistic回归分析

回归模型结果显示,老年人(OR=2.72)、西部地区(OR=1.26)、低身体活动(OR=1.65)、高血压(OR=1.39)、关节炎(OR=1.41)、心脏病(OR=1.36)、BMI过轻(OR=1.86)均为可能肌少症发生的危险因素。城市(OR=0.81)、较高受教育程度、BMI超重(OR=0.77)均为可能肌少症发生的保护因素。见表4。

表4 可能肌少症影响因素分析的logistic回归结果

3 讨论

3.1 我国中老年人可能肌少症患病率较高

本研究使用CHARLS数据,分析了我国28个省份中老年人可能肌少症的患病情况。结果发现,我国中老年人可能肌少症的患病率为30.0%,女性可能肌少症患病率(32.3%)高于男性(27.5%)。本研究中可能肌少症患病率高于新加坡(14.0%)、日本(24.6%)和韩国(24.6%)的类似研究[11-13]。造成这种差异的一个可能原因是研究样本特征不同。新加坡的研究招募了一些中青年参与者,其健康状况优于中老年人,从而出现较低的可能肌少症患病率[11]。此外,不同研究采用的诊断标准存在一些差别,如韩国和日本的研究首先进行病例筛选,然后再进行诊断,而本研究因CHARLS数据未调查小腿围以及未包括简易5项评分量表或简易评分综合腿围评分量表,故无法按照AWGS 2019指南进行病例发现阶段筛查,因此所得可能肌少症患病率较同类研究高。

3.2 我国中老年人可能肌少症患病情况受多种因素影响

结果显示,年龄、BMI、受教育程度、低身体活动、城乡、地区、高血压、关节炎、心脏病均为影响我国中老年人可能肌少症发生的影响因素。

3.2.1 不同社会人口学特征的中老年人患病率差异较大。本研究发现,与中年人相比,老年人可能肌少症的患病率较高。现有临床研究证据已表明,在50岁左右,随着年龄的增长,人体骨骼肌质量和力量开始逐渐下降[11]。事实上,伴随着年龄的增长,人体生理机能逐渐退化,人体的肌肉力量及身体活动能力也随之下降。在本研究中,低学历者、农村中老年人及西部地区中老年人患可能肌少症的风险较高。这可能因为受教育程度较高者社会经济状况好,且更能认识到自身健康需求并利用相关健康信息,拥有较为健康的生活方式,故其可能肌少症风险低于低学历者。此外,农村及西部地区社会经济发展状况及医疗卫生资源配置普遍较城市以及东部和中部地区差,可能导致其可能肌少症患病率升高[11]。因此,应注重加强对受教育程度低、农村及落后地区中老年人的健康教育,提高其健康意识,预防或减少不良结局的发生。

3.2.2 患慢性病的中老年人可能肌少症患病风险明显升高。本研究发现,罹患高血压、关节炎、心脏病者可能肌少症的患病率也较高。这与既往研究所得出的结论相一致[11]。事实上,慢性病与肌肉减少症之间存在着复杂的关系。研究显示,关节炎等慢性病可能会导致机体肌力和身体活动能力降低,从而使可能肌少症的患病风险增高[11]。另有研究指出多种慢性病与衰弱显著相关,而衰弱又与肌少症关系密切,故可能引起慢性病患者的肌少症患病率较高。此外,慢性病状况可能会对骨骼肌组织产生有害影响[14]。例如,某些用于治疗慢性病的药物,其副作用可能会使得机体肌肉力量下降,从而导致肌少症发生[14]。值得注意的是,我国中老年人高血压、心血管疾病以及关节炎等慢性病的患病率很高,在治疗自身慢性病的同时也应注意防控肌少症等不良健康结局的出现。

3.2.3 中老年人BMI状况与可能肌少症患病风险显著相关。本研究发现,低BMI是可能肌少症的危险因素,BMI过轻可增加可能肌少症的患病风险。而超重对防止中老年人可能肌少症的发生具有正向影响。研究发现,随着年龄增长,低BMI可能与食物摄取减少、体重减轻、缺乏运动、慢性病状况等变化有关,这些变化可能增加个体的肌少症患病风险[15]。此外,有研究指出超重状况可能有助于老年人抵抗危害,对提高个体生存能力有一定益处。脂肪是中老年人一种重要的能量储备源,脂肪量较高的个体自身蛋白质摄入也较充足,而充足的蛋白质含量对于防止肌少症具有积极影响[16]。偏瘦的老年人应注重自身的营养状况,增加能量及蛋白质等的摄入,避免因BMI过低而出现其他不良病症。

3.2.4 体力活动可降低中老年人可能肌少症患病风险。体力活动也是影响骨骼肌质量和力量的重要因素。一直以来,体力活动被认为是肌少症的保护因素,在本研究中低身体活动者的可能肌少症患病风险显著增加。研究显示,体力活动水平越低,个体的肌力和身体机能下降越严重[11]。此外,低体力活动水平会使得肌肉细胞代谢功能受损,导致肌肉质量和力量损失,而高体力活动水平则可通过促进蛋白质合成、改善机体低水平慢性炎症状态以及增加抗氧化作用来维持或提高中老年人的肌肉力量能力[17]。如果中老年人没有进行足够的体力活动,其患肌少症的风险将会显著增加。因此应鼓励中老年人积极参加体育活动,这对于中老年人有效预防肌少症的发生和发展、提高生命质量有着非常重要的意义。