黔东南苗族音乐形态的基本特征①

2023-08-16刘振涛

刘振涛

(南阳师范学院 音乐学院,河南 南阳 473061)

(河南大学 文学院,河南 开封 475001)

黔东南苗族音乐色彩区,或称苗族音乐中部色彩区,在我国苗族音乐整体中作为一个独立的色彩区,有着内部音乐风格与文化内涵的一致性,即共性特征。这一内部音乐风格与文化内涵的共性特征,有的与苗族音乐的东部色彩区(以湘西苗族音乐为代表)和西部色彩区(以川黔滇交界地区苗族音乐为代表)相一致,共同构成苗族音乐的基本特征;有的则相区别,成为黔东南苗族音乐色彩区的个性特征,体现出对内的共同性和对外的差异性,这是本文将黔东南苗族音乐作为一个独立音乐色彩区进行分析、研究的前提。

根据笔者对黔东南苗族音乐的考察、分析,其内部的共性特征主要包括五个方面:原生性音乐分类观念及音乐体裁、音乐结构与旋法、典型音调结构、唱词词体与格律、音乐的情感基调。五个方面共性特征中,音乐结构与旋法、典型音调结构属于音乐形态范畴,是黔东南苗族音乐基本特征的核心因素,本文将对这两个方面进行分析。

目前,对黔东南苗族音乐形态的分析主要有两种类型:一是从体裁角度着眼,概述每类体裁的艺术特征,代表成果为李惟白的《贵州苗族民歌》[1]58-72《苗族音乐概论》[1]121-144,王承祖的《黔东南苗族民歌简介》[2]《千岭歌飞》[3];二是对某一形态特征的分析,包括音阶、调式、旋法、曲式、核心音调五个方面。音阶的研究,除对常规音阶进行总结以外,也对含有变音的音阶、八声音阶等特性音阶进行梳理。[4]调式的研究,研究者认为徵调式二音歌是苗族民歌最早的音阶,在此基础上发展出五声、六声等音阶形式。[5]旋法的研究,研究者认为苗族民歌是在一定核心音调(核腔、种子音调)的基础上,通过重复、变化、对比的手法发展成全曲。[6]芦笙音乐的结构分析主要是对整体结构的总结。[7]核心音调的研究,研究者认为苗族音乐有两种核心音调并存,[8]但不同学者指出的具体音调形式有所不同。

本文是在已有研究的基础上,结合笔者实地考察和音乐分析,对黔东南苗族音乐研究的拓展,并初步有了一些新的发现。拓展性研究主要是对民歌单句体结构的总结分析、芦笙套曲中单曲的结构分析,以及器乐曲中运用到极致的重复手法,新的发现主要包括旋律中四度音程的支柱作用、三种核心音调的并置存在和数个色彩片所共有的la-do-re-mi 四音列核心音调。本文研究主要依据笔者2014 年8 月、2015 年8—9 月、2018 年7—9 月三次采录的一手资料,音乐分析所依据的曲谱基本是在笔者采录音视频资料基础上的记谱,并适当参考相关集成资料。本文主要采用形态分析的研究方法,以研究者的客位视角为主,兼顾苗族人的局内表述,归纳黔东南苗族音乐形态的基本特征。

①本文为南阳师范学院2018 年度博士专项科研项目“苗族音乐的地域性特征与音乐色彩区研究”(项目编号:2018ZX034)、中国博士后科学基金第67 批面上资助项目“中国苗族音乐的地域性特征与音乐色彩区研究”(项目编号:2020M672191)阶段性成果。

一、音乐结构与旋法

(一)民歌的单句体基础结构

黔东南苗族民歌最基本的结构形式为单句体,以黔东南、湘西和川黔滇交界地区为代表的我国苗族三大音乐色彩区的苗族民歌均以单句体为结构基础。单句体不仅指一个乐句,也包括一个乐句的重复和变化重复。匡天齐先生曾将民歌单句体结构界定为:“一句式民歌,在民间又称‘单句腔’‘单声腔’‘独角龙’或‘独角虫’等……由一句词、曲构成……同一乐句的反复(不管反复多少次),从曲式结构来看,其基本结构仍然只是一句(‘单句腔’)。”[9]苗族民歌中的单句体结构多为一个乐句的多次变化反复,形成两乐句、四乐句、多乐句、数板等结构形式,但整首曲调的基础结构为一个乐句。

李惟白先生曾将我国苗族民歌分为抒情性和叙述性两类曲调,[10]根据笔者对苗族民歌的观察、分析,抒情性曲调气息宽广、节奏自由、字少腔繁,以飞歌为典型;叙述性曲调句幅紧凑、节奏规整、字多腔少,以古歌、酒歌为代表。而情歌则因旋律风格的支系、地域差异,既有抒情性曲调,也有叙述性曲调。音乐结构方面,飞歌调基本为单句体结构,古歌调、酒歌调和情歌调在单句体之外,也有其他结构形式,其他结构也均以单句体为基础。

黔东南苗族各“支系色彩片”①黔东南苗族不同支系分布于不同区域,支系特征相应转化为地域特征,为了体现支系的分布区域与音乐色彩片的对应关系,笔者称其为“支系色彩片”。[11]民歌的基础结构为单句体,以同一乐句的变化反复最为常见。黄平支系色彩片的飞歌调,是单句体结构中较为极端的例子。确切地说,这首曲调并未构成一个完整乐句,而是介于呼喊性语汇和单句体结构之间。这首飞歌调的正腔部分以la-mi-re-do-la 旋律的不断反复演唱不同唱词,构成一个完整的表意单位,并具有了一定的结构意义。

完全反复和变化反复是苗族民歌单句体结构的两种基本形式,除了两种基本形式之外,还有一种融合对比、加垛等结构手法,作进一步发展的单句体形式,在单句体结构内部形成不同乐句样式。如巴拉河支系色彩片的飞歌曲调[13]218,这首飞歌曲调是苗族民歌中最为外人熟知的曲调,整首曲调分为四个乐句,间插一个垛句段落。从音乐材料看,四个乐句形成a、a1、a2、a3的变化重复关系。a 和a1乐句为同头变尾关系,两个乐句前半部分相同,a 乐句后半部分从mi 上滑至sol,并以高音mi 甩音结束,a1乐句后半部分由mi 下滑至低音sol,两乐句后半部分旋律形成不严格的镜像对称,句尾落音呈八度呼应关系。a2、a3乐句为a1乐句的变化重复,a3乐句句幅缩减,只保留高音do-sol-mi-do-低音sol 的旋律框架,构成三个句幅短小的乐节组成的垛句段,与前后宽广舒展的旋律与节奏形成鲜明对比。之后,重复a1乐句后半部分下滑音型结束全曲。

笔者曾对中国艺术研究院音乐研究所编《中国民歌》[12]收录的15 首贵州省和湖南省的苗族民歌进行结构分析,分析结果显示单句体结构是苗族民歌所有结构样式的基础,两句体、三句体、四句体均是在单句体结构基础上变化发展而来。同时,笔者又查阅了《中国民间歌曲集成》贵州卷[13]、湖南卷[14]、广西卷[15]的苗族民歌曲目,发现在苗族聚居区有大量单句体结构的存在,而苗族杂居区更多地体现为两句体、四句体等结构形式。

联系苗族长时间、远距离的迁徙历史,高山密林、聚族而居的居住习惯等社会因素,可以猜测,由一个乐句不断重复或变化重复的单句体结构应是苗族民歌的早期形态,这种结构经历了较长的发展历史。但这不等于说此种结构简单,苗族民歌在一个乐句的基础上,会运用扩充、展衍、递增、递减(紧缩)、加垛等丰富多样的旋律发展手法,这些手法是我国民歌形式因素中最为鲜活的部分。由于苗族为无文字民族,民歌等传统音乐承担了传承民族历史文化的重任,这就要求它要以形式的简单性来承载历史文化的厚重性。此外,正是这种单句体结构保留了黔东南苗族不同支系的古代部落文化信息。

(二)联曲体结构的器乐套曲及其内部“头身尾”的单曲结构

黔东南苗族各支系色彩片的器乐曲结构包括单曲和套曲两种类型。单曲结构短小,有两句体、四句体、多句体、合头合尾式等多种类型。套曲是黔东南苗族器乐曲结构的主体,为数首单曲连接起来的联曲体,各首单曲连接顺序固定,一般不能单独演奏。套曲中的单曲会运用合头、合尾、变奏等结构形式,加强彼此的内在联系,使得整个套曲获得统一的音乐形象。

巴拉河支系色彩片的朗德式高排芦笙主要在重大祭祀仪式中吹奏,所吹乐曲称为《嘎穷(Gix Hxongb)》,乐曲风格庄严、肃穆。目前,雷山县朗德镇的南猛村和朗德上寨传承着一套完整的传统套曲,笔者对这套曲目进行了采录、记谱。②采录时间:2015 年9 月13 日,采录地点:雷山县朗德镇南猛村,被采访人:余正军(1971— ),男,苗族,雷山县朗德镇南猛村人。这套乐曲由七段单曲组成,每曲均为徵调式,多数乐句以徵音结束。每首单曲均完全反复三次,反复时不作加花变奏。乐曲反复三次体现了苗族人的奇数观念,这种观念与汉族追求偶数对称的观念不同。③凯里市舟溪镇芦笙制作师傅潘华明告诉笔者:“三”的奇数观是黔东南苗族的一个显著观念,黔东南苗族人不喜用双数,而喜用单数。潘华明(1970— ),男,苗族,凯里市舟溪镇新光村人。采访时间:2015 年9 月8 日,采访地点:凯里市舟溪镇潘华明家中。每首单曲均以双音la 的前倚音至主音sol 的下行大二度为典型终止式,各首单曲形成合尾形式。这一典型终止式在整个套曲中占据重要地位,是区分同一单曲反复次数和不同单曲的重要标志。由于终止式反复演奏三遍,使其结构长度与每首单曲相当,由此整首套曲初步具有了回旋式结构因素。

黄平支系色彩片的芦笙曲中最重要的一套为作为入场芦笙曲的《给当(Gix Dangx)》,这套芦笙曲为所有场合中最先吹奏的套曲,由5 首单曲构成,每首单曲以变奏手法吹奏9 遍。另一套常吹的芦笙曲是《给多芒(Gix Dol Mongl)》,是深夜芦笙曲,相当于游方歌中的夜歌,由3 首单曲组成,每首也是反复吹9遍。①此为笔者对黄平县苗陇乡老芦笙手龙正凡先生的采访而得。被采访人:龙正凡(1936— ),男,苗族。采访时间:2015 年9 月3 日,采访地点:凯里市旁海镇翁项新村芦笙场。每首单曲由引子、主题、尾声三部分或主题、重复主题后半部分、结尾、小结尾四部分组成。变奏时,引子与尾声为完全重复,主题则为变化重复。[16]

盛行于苗族“嘎闹”族群各支系色彩片的芒筒芦笙曲同样为套曲结构,不同套曲由数量不等的单曲组成。本文选取丹寨支系色彩片排牙村芒筒芦笙队吹奏的套曲②笔者于2014 年8 月7 日,在丹寨县龙泉镇排牙村采访过芦笙制作师傅杨国堂先生。分析曲谱载《中国民族民间器乐曲集成・贵州卷(上)》(北京:中国ISBN 中心,2005)第372-383 页。音响为杨方刚《芦笙乐谭》(贵阳:贵州人民出版社,2010)所附CD 第17 首。进行结构分析,套曲中包含6 首单曲,每首单曲均为商调式,并且均由多个乐段构成。套曲中每首单曲的结构形式见表1。

表1 .芒筒芦笙曲结构分析表

纵观这套芒筒芦笙曲的6 首单曲,可以发现运用了较多相同或相似的音乐结构手法:

1、套曲中的每首单曲均由头(引子)、身(主体)、尾(结尾)或头(引子)、身(主体)或身(主体)、尾(结尾)这样三个或两个部分构成,这种“穿鞋戴帽”的结构形式与我国其他民族和地区传统器乐的结构原则具有相同之处。

2、每首单曲的内部结构均采用“合头”“变身”“合尾”或“变身”“合尾”的音乐结构手法,头部和尾部是乐曲旋律的固定因素,中间部分是变化因素,芒筒芦笙音乐就是在这种固定与变化、守旧与创新的交织中结构整首乐曲。

3、6 首单曲整体结构的头、尾两部分均相同或相似。笔者在其他色彩片中也发现了类似现象,在同一支系或地域的不同芦笙曲中,常会有相同的头部、连接或尾部,不同支系或地域的芦笙曲有不同的头部、连接或尾部。由此,头部、连接、尾声成为不同支系、不同地域的标识。③贵州学者杨方刚先生在《芦笙乐谭》(贵阳:贵州人民出版社,2010)中指出:它的产生出于便于识别的需要,是一种音乐信号、音响标志,使族群、社区的概念外化为音响信号从而区别不同群体。

4、6 首乐曲主体部分(身部)的结构形式主要有两种类型:一是基本采用A、B 两个乐段不断重复或变化重复,这种结构形式与我国北宋时期流行的唱赚“缠达”用两个曲调交替重复的结构原则相似;二是一个乐段的重复或变化重复。

5、除以上整体结构和乐段、乐句的结构原则外,芒筒芦笙曲最常用的结构手法为重复和变化重复,几乎每个乐句或乐节都要重复,重复手法在芒筒芦笙曲中被运用到了极致。

(三)运用到极致的重复性旋律发展手法

无论是黔东南苗族的民歌,还是器乐曲,均使用了重复和变化重复的音乐手法。相对于我国其他民族和地区的传统音乐而言,黔东南苗族音乐将重复的手法运用到了极致,尤其以器乐曲为典型。①苗族民歌音乐中的重复手法在前人研究中已有说明,如蒲亨强《论民歌的基础结构——核腔》《苗族民歌研究》、李惟白《贵州苗族民歌》、义亚《贵州苗族飞歌的旋律学研究》,笔者不再予以赘述。相比民歌,器乐曲中重复和变化重复的音乐手法运用到了极致,每个乐句或乐节均要重复,这在黔东南苗族各支系色彩片的芦笙曲和百鸟衣支系色彩片的古瓢琴曲中均有体现。

黔东南苗族器乐曲中运用的这种重复手法,与我国传统音乐中“句句双”的结构手法相似,句句双指相邻的音乐部分(多为乐句或乐节)为完全重复或变化重复的结构关系。黔东南苗族器乐曲基本运用完全重复的手法,这在各支系色彩片的器乐曲中均有体现,使重复手法具有了对内普遍、对外特殊的意义。

为什么黔东南苗族器乐曲会如此频繁、夸张的运用重复手法?这是笔者一直思考的问题。语言学研究者梁丹丹曾对自然语言中的重复现象做出四点解释:生理因素,降低认知资源消耗以达到省力的效果;文化因素,不同社会和交际环境中体现不同的语用功能;心理因素,不同的心理因素促发的重复不一样。微观层面,话语重复与话语计划过程、语篇运转机制有很大关系。宏观层面,话语重复与情感表达有很大关系;语体因素,话语重复常见于口头交际。[17]8-15这一解释,可以帮助我们认识作为口传文化的黔东南苗族器乐曲的重复现象。首先,苗族没有文字和记谱法,演奏者完全依靠记忆和音乐经验演奏乐曲,重复可以减少记忆环链中的缺失与错误,使得创新从重复中引申而出。其次,苗族器乐曲具有审美、语义的双重功能,每首器乐曲表达一定的语句含义,即“芦笙说话”。简短的话语以短小的乐句表达出来,为了加强乐句的传词达意性,即时重复②即时重复指重复项紧接着前边的话语出现,重复项和被重复项紧邻。[17]4-5成为传达语义的最佳方式。第三,苗族器乐曲与周而复始的圆圈舞相结合,音乐的不断重复与舞蹈的周而复始形成同构关系。

二、旋律支柱音程结构与核心音调

(一)四度音程的支柱作用

四度音程在黔东南苗族传统音乐中具有突出的支柱作用,这在民歌、芦笙音乐等各体裁中均有鲜明体现,主要表现为单纯性四度音程与四度和音、四度音程穿插于其他音程之中、双四度音程叠置三种情况。

1.单纯性四度音程与四度和音

第一种情况为全曲均由四度音程及其转位构成,有原位型四度音程和转位型四度音程两种形式,原位型四度音程以sol-do 或re-sol 四度音程③根据当地音乐研究者的一般记谱形式,以及笔者对黔东南苗族音乐的记谱、分析,四度关系的两个乐音一般应记为sol-do 或re-sol。的上下行进行为典型,在民歌和芦笙音乐中均有存在,以芦笙音乐更为常见。由于曲调仅由四度音程关系的两个乐音构成,节奏的变化就成为补足音调简洁的重要手段。如《中国民间歌曲集成· 贵州卷(上)》中的丹寨县苗族情歌《阿哥嘴巴甜》[13]278。

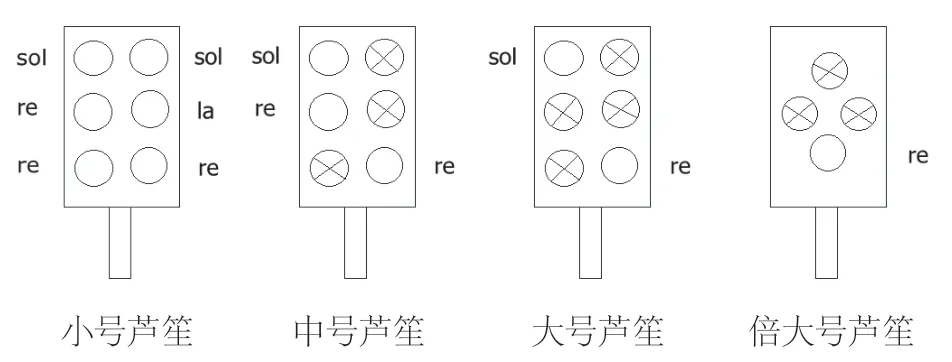

芦笙音乐中,四度音程结构以久仰支系色彩片、巴拉河支系色彩片的方祥色彩点、方召支系色彩片和太拥支系色彩片的方祥式高排芦笙音乐最为典型。方祥式高排芦笙乐队以4 支芦笙加1 支大型芒筒的组合最为常见。4 支芦笙分别为小号、中号、大号、倍大号,音区跨越四个八度。芒筒以掏空的大树为共鸣筒,里面插一根笙管,发单音re。每个型号芦笙的管数、管音音列见表2、图1。

图1 .方祥式高排芦笙音列示意图

表2 .方祥式高排芦笙细目表

从表2、图1 可以看出,越是大型号的芦笙,越能清晰地显示出四度音程在管音音列中的支柱作用:中号芦笙re、sol、高re,大号芦笙sol、高re。高排芦笙曲也只由re、sol 两音构成,旋律中只有re、sol构成的四度音程一种。如笔者在台江县方召乡反排村采录的芦笙曲《给邹》(Gix Zuk)⑤采录地点:台江县方召乡反排村,采录时间:2015 年9 月21 日。,“给邹”意为“跳芦笙”。乐曲以re、sol 上行四度音程为典型音调,八分音符频繁的四度上行进行,伴以四分音符、二分音符的主音re,构成节奏型上繁与简、旋律进行上动感与稳定的交替进行。同时,芦笙为多管乐器,擅吹和音,曲目中纵向织体同样为re、sol 纯四度和音。所以,无论从旋律的横向展开,还是纵向和音而言,均为纯四度音程结构。

谱例1.《情歌》(一)①音响来源:《木叶情深——苗族情歌山歌酒歌系列一》(台江县文体局内部音像资料)。

转位型四度音程是在sol、do 四度音程的基础上重复do,形成高do-sol-do 的音调形式。由于有了一个重复音,音程得到了丰富,形成纯四度及其转位纯五度两类音程。转位型四度音程出现在民歌中,如《中国民间歌曲集成· 贵州卷(上)》中的丹寨县苗族民歌《来同我们做活路》[13]222-223。

2.复合性四度音程

在单纯性四度音程之外,黔东南苗族音乐中还大量存在四度音程穿插于其余音程的情况,四度音程在这些曲调中同样是典型语汇。如黄平支系色彩片中的古歌调,乐曲第一乐句a 以la、re 上行四度音程的四次反复构成旋律骨干,风格悠扬、古朴。b、b、b1 三个乐句均以re-la 下行四度音程为起始音型,后面紧接空一拍,使得这一四度音程异常醒目,构成该曲调的支柱性乐汇。

再如舟溪支系色彩片的情歌调、巴拉河支系色彩片的芦笙曲,旋律中的四度音程一般位于每乐句第一拍的醒目位置,并在曲调中多次频繁出现。舟溪支系色彩片情歌调中频繁出现la-re 四度音程,虽然以do作为经过音,但la-re 四度音程的框架作用非常醒目。巴拉河支系色彩片的芦笙曲《舞曲》是笔者在当地采风时由杨清、杨文斌吹奏的,这首曲调主要流行于凯里市开怀地区。乐曲由a、b、c、d 四个乐句构成,a乐句每小节第一拍为re-sol 四度音程,b 乐句每小节第一拍为sol-do 四度音程,c、d 乐句每小节第二拍为mi-la 四度音程,四度音程同样具有支柱性的框架作用。

3.双四度音程

在原位型四度音程与转位型四度音程之外,还有一种由两个四度音程相互叠加形成的双四度音程。苗族音乐中的这种双四度音程与西北民歌相隔大二度的双四度框架(如低sol-do-re-sol)有所不同,主要表现为两个反向进行的四度音程的结合,通常以sol 为中心音,分别向上、向下扩展纯四度,形成“re ←sol →do”的双四度音程。

久仰支系色彩片中传唱最广的一种情歌曲调是双四度音程的典型曲调(见谱例1),这首情歌调中sol-do 上行四度和sol-re 下行四度的连接,形成以sol为中轴音的四度音程的镜像对称结构。并且,这一双四度结构在旋律中被不断重复,构成该色彩片的典型乐汇。这首情歌调是久仰支系色彩片最有代表性的单声部曲调,曲谱第一行re、sol 构成上行四度音程,第4、5 小节持续7 拍的sol 的持续颤音非常醒目,这一颤音不是常见的二度颤音,而是以sol、re 构成的下行四度颤音。

施洞支系色彩片的飞歌曲调则形成三个四度的叠置,该首曲调以re-sol-do 的双四度音程和高八度的re-sol 四度音程开始,三个四度音程的连续同向进行构成“高叠置四度音程”,形成飞歌开阔、稳健的风格特征。

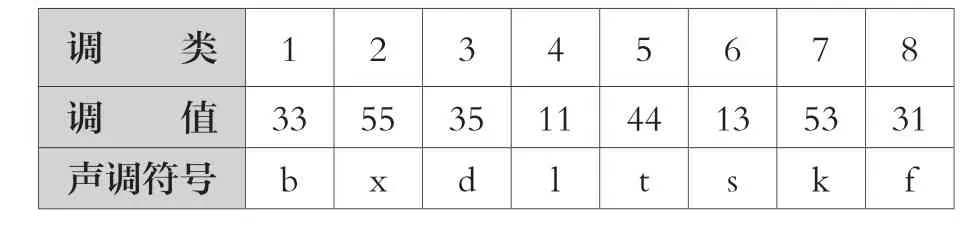

四度音程在黔东南苗族传统音乐中具有典型语汇的特征性意义,不仅有单纯的四度音程,还有双四度音程,甚至达到三个四度音程的叠加。这与黔东南苗族所生存的深山地形,以及作为山地民族所形成的果敢、坚毅的民族性格有重要关联。另一方面,也是语言对旋律影响的结果。②笔者认为,黔东南苗族音乐中四度音程、双四度音程、三个四度音程叠加的音调结构,有着相互之间的内在逻辑,其产生不仅是民族心理、语言声调的原因,也应包括泛音列、“口腔谐音律”“两仪五度相生十二律”等律学因素。限于目前精力所限,律学依据将在日后作进一步探索。黔东南苗族使用苗语中部(黔东)方言,共有8 个声调,8 个声调的调值详见表3。

表3 .苗语中部方言声调表[18]

从表3 可以看出,黔东南苗语中没有“曲折类”声调,8 个声调中有4 个声调的调值跨度为3,声调起伏较大。同时,其余4 个声调的调值组合同样跨度为3,如第1 与第2 调值、第1 与第4 调值,而第4与第5 调值组合跨度为4,第2 与第4 调值组合跨度为5,不同声调间的组合调值距离更大。已有研究表明,语言声调影响旋律的走向,声调调值跨度较大的语言,其传统音乐将这种声调跨度转化为音程跳进。因此,这一跨度较大的调值及不同声调间的组合,是形成黔东南苗族传统音乐以四度音程为典型乐汇的语言声调基础。

(二)三音列、四音列在曲调中的核心音调作用

黔东南苗族传统音乐在旋律音调方面的第二个共性特点是以三音列、四音列作为曲调的核心音调。目前,苗族音乐核心音调的研究一般认为两种核心音调并存,以蒲亨强、杜亚雄的观点为代表。蒲亨强指出,湘西和黔东南运用最广的两类核腔为do-mi-sol和sol-do-re,sol-do-re 多分布于远离黔东南苗族文化中心地的偏南区域。[8]杜亚雄则认为,苗族音乐主要采用do-mi-sol 和la-do-mi 两种调式框架,do-mi-sol分布于整个苗族地区,la-do-mi 多在西部方言区中见到。[8]经过笔者的实地考察与记谱分析,得出新认识:第一,黔东南苗族音乐的核心音调并非仅限于两种类型,而是sol-do-mi、sol-do-re 两种三音列和la-do-remi 四音列三种核心音调多元并存;第二,在单纯的sol-do-mi 型、sol-do-re 型三音列之外,更多的是添加la 音的sol-la-do-mi、sol-la-do-re 四音列形态;第三,某一核心音调在黔东南苗族各支系色彩片中并非均有体现,不同族群及其内部不同支系色彩片有不同的主导性核心音调。下面具体分析不同核心音调的具体形态。

1.sol-do-mi 型 三 音 列 及 其sol-la-do-mi 四音列形态

sol-do-mi 型三音列是黔东南苗族民歌中运用最广泛的核心音调,其具体表现形态有原位do-mi-sol及转位mi-sol-do、sol-do-mi,并常与la 结合构成solla-do-mi-sol 四音列,旋律多以sol-do-mi 的上行或mi-do-la-sol 的下行为典型语汇。

巴拉河支系色彩片的飞歌调,音阶为sol、la、do、mi 四音列,la 音在旋律中处于次要地位,sol-do-mi的骨干作用非常明显。各个色彩片在存在这种单纯的sol-do-mi 型三音列之外,更多的是添加la 音的四音列形态,la 音在其中占有重要地位,使得sol-la-domi 四音列成为曲调核心。如同属巴拉河支系色彩片的情歌调。

sol-do-mi 型核心三音列多出现于苗族“嘎闹”族群各支系色彩片,[11]该族群主要分布于黔东南南部都柳江流域和清水江上游地区,包括巴拉河支系色彩片的所有民歌曲调,丹寨支系色彩片的《飞歌调(女唱)》《飞歌调(男唱)》《酒歌调》《深夜歌》,百鸟衣支系色彩片的所有民歌曲调和古瓢琴曲《邀姑娘》,大塘支系色彩片的《古歌调(酒歌调)》《情歌调(低音调)》,舟溪支系色彩片的《酒歌调(二)》。黔东南苗族中自称“木”的各支系色彩片也有少量分布,包括施洞支系色彩片的《古歌调》《酒歌调》,久仰支系色彩片的《情歌调》。

2.sol-do-re 型三音列及其sol-la-do-re 四音列形态

sol-do-re 型三音列在黔东南苗族传统音乐中运用也较广泛,但比sol-do-mi 型三音列要少一些。其具体表现形态主要有原位sol-do-re 和转位re-sol-do 两种形式,通常也是添加la 音构成sol-la-do-re 四音列。施洞支系色彩片的飞歌调就是这一三音列的典型形态,施洞飞歌的音阶为sol、la、do、re 四音列,la 音在曲调中出现3 次,并作为do 下行进行到sol 的经过音,时值较短,sol-do-re 的核心音调作用明显。

sol-do-re 型核心三音列多出现于黔东南苗族中自称“木”的族群,该族群主要分布于黔东南北部清水江中下游地区,包括凯棠支系色彩片的《情歌调》,久仰支系色彩片的《古歌调》《酒歌调(一)》《酒歌调(二)》《情歌调(一)》《情歌调(二)》。苗族嘎闹族群各支系色彩片也有少量分布,如丹寨支系色彩片的《稻花魂》。

3.la-do-re-mi 型四音列

在以上两类三音列基础上,均已添加la 音构成sol-la-do-mi 和sol-la-do-re 两种四音列。除两类三音列及其四音列形态之外,在黔东南苗族的某些支系色彩片中还使用着la-do-re-mi 的四音列形式,其具体表现形态有更为强调la-do-re 三音列、更为强调la-domi 三音列和la-do-re-mi 四音列均强调三种形式,以la-do-re-mi 四音列均强调最为典型。

la-do-re-mi 四音列的具体旋律展开手法或称旋律运动规律,与上面所分析的sol-do-mi 和sol-do-re 两类三音列有所不同,两类三音列多呈分解和弦式的旋律进行方式,如巴拉河支系色彩片的飞歌调形成“低sol-do-mi-sol-高do-高mi”的旋律进行方式,施洞支系色彩片的飞歌调构成“re-sol-do-高re-高sol”的旋律进行方式。la-do-re-mi 四音列与两类三音列在具体表现形态上的一个主要区别是:旋律展开多在la-mi 五度音域或高八度的la-mi 五度音域内上行、下行进行,如黄平支系色彩片的飞歌调、舟溪支系色彩片的情歌调,两首曲调均在la-mi 五度音域内强调lado-re 三音列。

使用la-do-re-mi 四音列的曲调基本分布于黔东南苗族色彩区的西部边缘地带,这里与黔中、黔中南地区毗邻,这里除了苗族,还有汉族、布依族、水族等民族。使用la-do-re-mi 四音列的曲调包括黄平支系色彩片的《酒歌调》《巫师口哨(一)》,舟溪支系色彩片的《情歌调(二)》《酒歌调(一)》《爬山歌》《恋叶歌》,大塘支系色彩片的《情歌(高音调)》,百鸟衣支系色彩片的古瓢琴曲《开场曲》。

结 语

以上共性音乐因素的形成主要是由于黔东南苗族先民各部落曾在先秦时期相对集中地生活于长江中游两湖流域,相邻的苗族先民部落之间互有通婚和经济往来,并建立过一个大型部落联盟——“三苗”。[19]秦汉以后,各先民部落以不同路线先后迁徙至黔东南的深山区,居住于相对封闭的山地环境,仍具有相同或相似的生产生活方式,使用相同的语言——苗语中部(黔东)方言。此外,由于各苗族支系共同生活于黔东南这一相对集中的地区,彼此相邻而居,各支系文化存在相互影响和互相传播的现象,使得不同支系间具有了亲和力与凝聚力,在族群认同上形成异中有同、多元一体的格局。于是,在艺术形式和音乐风格方面就表现出一定的共性。

(本文在实地考察、写作与修改过程中,得到笔者博士研究生导师周青青教授和已故民族音乐学家田联韬研究员的细心指导,在此向两位老师致以诚挚的感谢。)