毕飞宇:重新回到人间

2023-08-12徐鹏远

徐鹏远

和毕飞宇见面之前,他发来信息,说自己可能会让人失望,因为关于这本书,他似乎有点聊不起来。

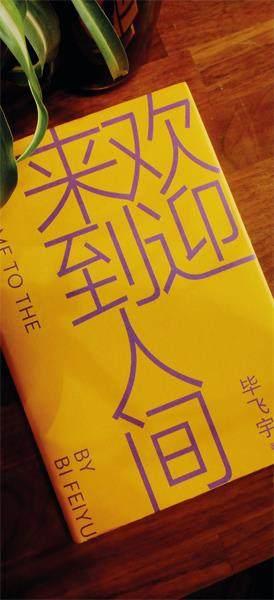

他所说的“这本书”,名字叫《欢迎来到人间》,是他最新的长篇小说,23万字的篇幅,讲述了一个肾移植科医生傅睿的精神崩塌与朝向癫疯的狂奔疾驰。这本书耗费了毕飞宇15年的时间,在他的创作生涯中前所未有,此前他最漫长的一次书写,不过才三年零七个月。

“写这个作品,我可以说几乎没有平静过,不停地在迷失,不停地在寻找,不停地在推倒,不停地在重建。对我来讲,它是一个噩梦。”回首那些煎熬在字句里的日日夜夜,毕飞宇的表情弥漫着挣扎和痛苦,眼睑紧锁双目,眉心用力地拧成一团:“我唯一的庆幸就是我把它写完了。”

他不是没有动过放弃的念头,动过十几次了,反复地感觉到根本没有可能完成这个故事。甚至他想到了一种最坏的结果,自己也许会被这个作品拖死——不是修辞性质的枯竭,也不是文学生命的凋逝,而是真正的生物学意义上的消亡。

以往写完一部长篇之后,毕飞宇通常要给自己放个长假,起码休息一年,平复体能和大脑的疲惫,同时做好下一个创作的准备。但这回,他在完稿的转天就把自己扔进了新作品里,因为他必须转移全部的注意力,避免自己再去回味那些仍旧清晰而灼热的思路或者情绪:“我想对自己说,不仅从生活形态上跟它告别,内心的记忆和感受全部跟它告别了。我一切都不想再提它了,它是一个噩梦,我醒了,过去了。”

“把噩梦做完以后,我觉得人生重新开始了。”他对《中国新闻周刊》说。

失控

从职业写作的第一个字落笔,毕飞宇还从来没有让任何一次创作夭折过,这是他最引以为傲的事情。所以当他在报纸上看到一则报道而萌发了新的灵感时,并不会意识到这将是一个糟糕的开始。更何况上一次从新闻结束的地方所诞生的作品是《青衣》——当年度中国小说排行榜的中篇榜首。

“一开始就是想写一个完全在医院里面的小说。”为了确保可能涉及到的医学信息足够准确,毕飞宇还踌躇满志地去了医院学习,穿着无菌服进到手术室,像一个学生般认真记下医生讲授的每一句话,“光是每天做笔记,就花了多少时间。”

“户部大街正南正北,米歇尔大道正东正西,它們的交汇点在千里马广场……”小说终于从一个城市的十字路口拉开了娓娓道来的序幕,语言从容清雅,是毕飞宇轻车熟路、信手拈来的风格。从路口的广场到雕塑,再到周边建筑,视角在一圈巡视后停在了一栋宝塔结构的大楼上,那里是第一医院,故事真正上演的舞台。

起笔顺利,一切似乎按部就班。有序行进的同时,毕飞宇也写了几个散文和短篇,出了本回忆少年往事的集子,以及一部对话录。另一边,娄烨正在做《推拿》的电影,经常打来电话沟通,一来二去差不多又聊出了一个长篇对话。

2015年清明过后,毕飞宇还去了趟上海,跟《收获》主编程永新等几个朋友吃了顿饭。喝到欢快时,程永新拿过一张餐巾纸,写了几个字:“我答应新长篇给程永新”。毕飞宇接过来,挥笔签上“I promise”,然后署了名字和日期。酒劲上头,落款的“Shang Hai”被他写成了“Xiang Hai”。

没想到的是,接下来医院里的故事却开始失控了。“写了30万字,还看不到结尾在哪,我意识到作品出问题了。”毕飞宇说。

这是一个令人懊恼的发现。每天吃完早饭,毕飞宇就端着咖啡坐到了电脑前,斟酌许久敲下几句话,然后又一句一句删掉,再敲,再删,等到晚上关机,发现自己一个字都没有写。“这个状态持续一个月,持续两个月,持续三个月,你就开始想放弃了。”

毕飞宇。图/人民文学出版社

困滞的同时,是沮丧。“你首先怀疑自己的写作能力一下子丧失了。”他回想起了当初写《青衣》的时候,自己35岁,看完一本《京剧知识一百问》随即动笔,文字像春天的麦子一样疯长,也想起了写《平原》的时候,自己38岁,一口气33万字(发表时删掉了8万字),村子里每一棵树的位置都记得清清楚楚,丝毫不会错乱。而眼下,自己50岁了,想象力和记忆力都在不可挽留地退化。“我现在有个本子,要把人物关系记下来,之前从来不需要,几十万字的东西,还能记不住吗?”

“不要写你想写的小说,要写你能写的小说。”1987年从扬州师范学院毕业后,毕飞宇的第一份工作是在南京特殊教育师范学校当老师,这几年他接受南京大学的邀请,重新回到了讲台。在课堂上,博尔赫斯的这句话,他引用过一百多次。但现在,他发觉自己正在挑战这句话,手中徘徊不前的文字可能早已悄然溢出了能力范围,只是他倔强,他执拗,他不服气:“到了这个岁数,我就不写我能写的小说,我要写一部我想写的小说。”

很多年前,好友李敬泽对毕飞宇说过一句话——那时李敬泽还没当上作协副主席,两个人经常通宵达旦地聊天——“不管怎么说,《青衣》也好,《玉米》也好,《平原》也好,你写的还是历史。”这句话牢固地印在了毕飞宇心里,于是他开始写《推拿》,写一群生活在身边又隐没于现实中的盲人。但这终究只是对一个特殊群体的描绘,只是当代的一个局部,远远不够。他还得接着写,从2003年写起,从第一医院写起,从主刀医生傅睿写起,“通过他去展望新世纪之后整个族群的生活”。

在这个故事上,毕飞宇寄托了厚重的使命:“作家该不该写历史,我觉得可以写也可以不写。但一个作家没有理由到他死的时候,对他的家人和读者说,‘我的一生跟当代无关。从文化结构上来讲,我什么都不缺,只缺一个东西嵌入当代。”所以他只能缠斗下去,像自己在健身房里举起100公斤的杠铃一样硬挺着,于懊恼和沮丧中继续挣扎。

不过毕飞宇并不想美化这样的坚持,所有选择都不是无源之水,一切有着它无从跨越的前提:“我在2011年获得茅奖之后,写作职业生涯已经比较满意了,短篇中篇长篇每个种类里面都有了比较扎实的代表作。三个种类里都能有代表作的作家,其实中国也没几个。如果那个时候《推拿》没有得茅奖,这种事情我也是绝不可能做的,我最多两三年就要出一个作品,先把茅奖拿到再说。我觉得这话也不丢人。”

断裂

转机在2017年第一次现身。那一年毕飞宇出了趟国,离开书桌后的一个偶然时刻,他想明白了一件事:“方向错了。”

“我想在这个小说里面呈现的东西太多,过于纷繁,(所以)在小说内部有点迷失了。然后一个意外,突然意识到作品可以找到新的方向,所以把前面的全部推翻掉了,就留下第一章,从第二章开始写起,剩下的(故事)不再发生在医院内部,而发生在社会上。”

再次出发的故事从一个惊慌的夜晚展开:“赤身裸体,相拥而眠。这样的睡姿通常都是在做爱之后。它疲惫,满足。……”毕飞宇的状态也和这个睡姿一样,还有着蹇顿甚久的些许疲惫,同时随文字的重新流淌而重获满足。

关于写作,毕飞宇一直喜欢以游泳做比,起笔等于下水,完结如同上岸。方向校正后的两年里,小说渐趋成型,滚滚汪洋已在身后,彼岸开始慢慢显露。然而,一个巨浪却在此时横生出来——现实中的时间进入了2020年。

“实际上这个作品极有可能在2019年拿出来的。但因为随后三年,傅睿不再是傅睿。”写就的内容再一次被推翻,在小说的后半部分,毕飞宇把主人公的精神轨迹差不多完全重写了一遍:“因为当我在这三年里再去面对作品的时候,我发现我对许多人的复杂性了解不够。到这个岁数了,没想到我对人的认知改变了,我突然觉得人不像我认知的那么完整,而是破碎得多、复杂得多,我们如此熟悉的那些人突然不认识了。这对我的冲击是巨大的。”

毕飞宇新作《欢迎来到人间》。

这个意外的改写在如今的成稿中呈现出某种断裂。从第七章开始,小说如同驶进了一道急弯,不仅故事愈发乖戾,有些情节和描写也开始“莫名其妙”。“语言的风格都有一些变化。前面完全是我过去小说的一个方法,安稳的、平静的、沉静的、写实的,慢慢往前推。后面的节奏要快得多得多,疾风暴雨般的。”

“我问了自己一个问题,一个小说前后的统一性有没有那么重要?我有没有可能使这个作品出现前后不统一的局面?”毕飞宇并不否认断裂的存在,这是他有意为之的结果:“我告诉自己可以试试,没有谁规定一部作品的语言、节奏必须得从头到尾完全统一。对我来讲,一切都没那么重要,作品强烈地撞击读者内心才重要。”

转弯之后的小说,隐约浮现出往昔的影子。早年的毕飞宇并不像后来那般细腻、饱满、烟火升腾,那时他迷恋于文本形式和语言实验,追随着马原、苏童、余华等人迈出的探索脚步——“中国的先锋小说兴起的时候,我跟他们在后面。”

直到1995年一个夏天的凌晨,在翻开博尔赫斯时,毕飞宇突然感到强烈的厌倦。这倒不是因为他发现了这位阿根廷的图书馆长有怎样致命的缺陷或者漏洞,而是他对自己产生了厌倦。他渴望改变。

“先锋小说是一个语言实验,这个语言实验的意义是非常伟大的,因为直到先锋小说兴起之前,我们的语言已经被污染得不成样子了,某种程度已经失效了,没有人再信它,它是一个腐败的语言。先锋小说重新找到汉语、找到汉语的叙述,这个使命非常重,为了完成使命,先锋小说也做出了牺牲,就是淡化了小说的人物。”毕飞宇说:“90年代中期的时候,我意识到这个问题,这是一条死路,我决定回头走。”

于是从《青衣》开始,他“睁开眼睛,低下头来,从最基本的生活写起”,努力地将“海拔”降到“零”。“自豪地说,在那样的一个比较短的时间里面,我为中国的文学长廊贡献了几个人物。”

然而回到人间二十年,已经建立起足够鲜明的风格后,毕飞宇却拍马调头,重回“先锋”了。只不过,这一回是现实在向他招手呼唤:“作家有他非常强的主动性,但你永远也不能忽视他的被动性。某种程度上讲,不是一个作家一定要把某种能力以炫耀的方式呈现出来,而是你的生活形态让你只能做出那样的应对。在今天这样一个时代,靠写实很难去完成表达。所以我又回过头来了,这不是一个作家出于技术的需要,而是充分感知之后的表达需要。”

毕飞宇清楚,倘若沿着原来的路走下去,一定会是一个更为稳妥的选择,他也愿意那样走下去。只是,他无法回避自己对人本身产生的怀疑——“人是如此荒诞、如此奇怪”。所以他必须让语言变得疯狂,必须让故事转入迷离,必须让傅睿走向荒诞。

“他如果不荒诞是不正常的,他如果不荒诞,我就愧对于作家的写实。”

不过,他希望已经动笔的下一部作品不会再出现这种突兀了。但也说不定可能更加突兀。“不知道。也许我清晰的写作时间太长了,我现在特别迷恋那种不清晰的写作状态。按道理来讲应当年轻时是这样,我似乎反了过来。”

放肆

毕飞宇有一个特别的爱好,他喜欢仰着头看树。那些破土而出拔地而起的健壮植物,生长得那么肆意,每一个枝杈的伸展都没有规定的方向,却又都是正确的。很多年来,这个自然的意象给他的写作带来了巨大的勇气和自由。

尽管如此,他却不是任性妄为的人,真正动笔的时候,总还是克制的、讲究的,几乎不曾放肆。“但这个作品我很放肆。”他猛然打开紧闭的双眼,望向窗外:“在这三年之中,我的内心积聚了太多的能量,不管它是什么颜色的,我得把能量释放出去。”

作家庞余亮跟毕飞宇相识多年,他熟悉毕飞宇的每一部作品,也清楚每部作品背后的来路与意旨。他曾说过:“毕飞宇写小说的时候,不经意地把他生命的轨迹的密码全透露出来了。”

甚至,这些生命轨迹有时会比大脑更强力地支配着他的笔。在故事的高潮处,傅睿拼命地踩下油门,开着车在球场的跑道上狂奔,又任由车轮偏离预想的路线,咆哮着冲向树林,他要用脱缰的离心力拯救另一个人的灵魂。毕飞宇说:“在描写这一段的时候,我自己都觉得自己不是個人。但我的手不能等,只有一个字一个字地把这种令人不寒而栗的状况交代得清清楚楚,我的噩梦才能结束。”

傅睿的疯狂就像一块巨石,沉重地压在毕飞宇的神经之上。而比这块巨石更为沉重的,是一个宏大的文学野心。类似的野心写《平原》的时候有过,写《推拿》的时候放下了,如今则又探出头来。

“你如果问我脑袋里面最渴望的一件事情是什么,那就是充分地呈现我们的非理性。任何一个时代,任何一个民族,艺术家关注非理性都是必须的。新世纪之后,我们似乎把这个事情忘了。我们力图从上个世纪的非理性,缓慢地建立理性的时代。某种程度上来讲,这种理性的建立是有成效的,但是内心的那种非理性究竟有可能是怎样的一个局面,最起码我们的文学没有呈现它,我甚至都不认为我们的文学是完整的。”

但不同于当初的《平原》,毕飞宇曾寄予那部倾注了巨大心力的作品以美好期待,他觉得自己应该可以拿下茅奖了,孰料结果却失落而归。现在,对于潜隐的野心,他已不做任何憧憬。“中国文学接受这个小说咋地,中国文学不接受又咋地?我不太管了。”

“写作有两种目标,一是现实目标,二是内心目标。老毕显然更倾向于二。”在签完“纸巾合同”的八年中,程永新一次都没有询问过毕飞宇的进度。他知道不用催,催也没用,毕飞宇一定会和自己较劲到满意为止。而且事实上,就在程永新拿到了文稿之后,较劲仍未终止。在发表前的最后一刻,毕飞宇删掉了结尾的2万余字,将原本写在前面的一场梦挪了过来,小说最后在一片广袤的冰雪中落幕,戛然而止,无疾而终。

“从逻辑线性来讲,2万字如果保留的话,小说的均衡感会更好。”毕飞宇承认结尾存在的突兀感,他也犹豫过,到底还是作出了调整的决定:“有这样几个考量。第一,小说前面太封闭,像关在监狱里一样,到了梦里终于走入了开阔。第二,整个小说太黑暗了,让它结束在一个白色的世界里,似乎是一个好事情,但实际里面又有一个悲剧,那个白色的世界是如此寒冷。我觉得似乎只有这样,才能满足我的准确性,才能满足我内心的某些判断。”就这样,这场突兀的梦结束了一个虚构的故事,也结束了毕飞宇漫长的噩梦。

不过,他希望已经动笔的下一部作品不会再出现这种突兀了。但也说不定可能更加突兀。“不知道。也许我清晰的写作时间太长了,我现在特别迷恋那种不清晰的写作状态。按道理来讲应当年轻时是这样,我似乎反了过来。”