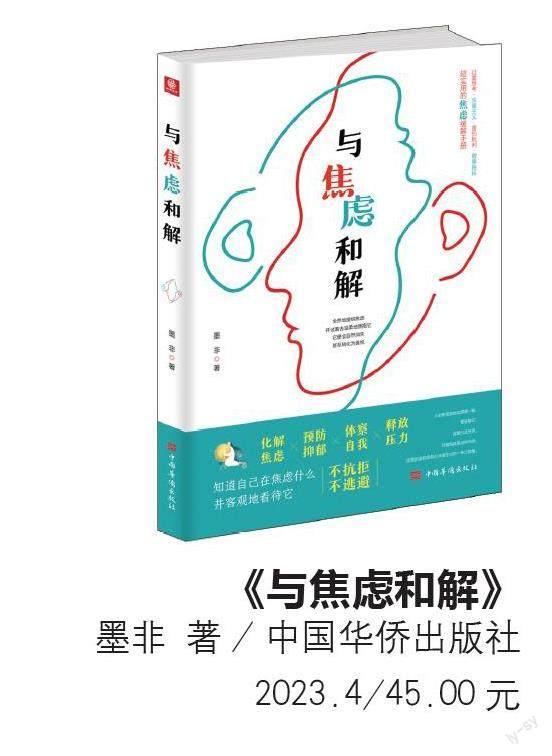

《与焦虑和解》

2023-08-10

《与焦虑和解》

墨非 著/中国华侨出版社

2023.4/45.00元

墨非

本名许文娟,畅销书作者。2006年至今参与策划、编写图书100余本,代表作《别让心态毁了你》《与自己和解》《你在为谁工作》等,因犀利的文笔、真挚的情感、另类的思维受到读者好评。

本书作者依据学会体察自我情绪的理论编写内容,目的是让更多的人以理性的眼光去看待焦虑,并以正确的态度和姿态去對待焦虑。书中还提供了各种实用策略,帮助读者更好地处理各种各样的焦虑问题,而在实际运用这些策略之前,读者需要清楚地了解焦虑的本质,并根据自己的实际问题去正确处理和应对。

焦虑型依赖症: 缺爱者的内心挣扎

“爸爸与妈妈离婚后再也没来看过我,所以,自小我就在单亲家庭中长大,长期和妈妈生活在一起,我不觉得自己缺什么……可是恋爱后,我总是与男朋友闹矛盾,他说我简直太黏人了。每次打电话过去如果他不接,我就会陷入慌乱之中,不停地担忧他是不是出车祸了,他是不是和其他女孩在一起不方便接我电话。为了不让自己过于担心,我曾要求男友主动向我报告他的行踪,这激怒了他,果断地跟我分了手……如今的我,真的痛不欲生!”

“我生下来就不受父母待见,因为他们有严重的重男轻女思想……从小我就渴望早点儿离开家。大学毕业后,我就结了婚,老公比我大好多岁,事业有成。婚后他对我说,你不用工作,我来养你,我想都没想便答应了……可接下来的日子让我彻底陷入了空虚、恐慌与无助之中,我每天早上送老公上班,下午早早到他公司楼下接他,他如果晚上加班,我就在他公司楼下等他。时间一久,这让老公感到厌烦,说我太过黏人……”

以上都是焦虑型依恋者的陈述,这些人有一些共同的特点,即在亲密关系中极度渴望依赖别人和被依恋的感觉,极度渴望亲密和陪伴,要求与爱人随时保持联系,甚至要求对方频繁报备行踪。有时候,他/她们会以不回信息、电话等方式,故意引对方产生忌妒心理,或者是威胁要分手,以此来获得对方的关注;一旦对方未能满足他/她的愿望,或者是感觉对方对自己的关注不够时,便会伤心、难过、愤怒和焦虑;会为了维持彼此间的联系而放弃自身的需要,以讨好伴侣;极害怕被抛弃,独自一人时会觉得不自在,受到一点冷落就会产生被抛弃的失望感和焦虑感。就像创伤的强迫性重复一样,焦虑型依恋者很容易被回避型人格所吸引,他/她们在与回避型人格的人交往时,对方的若即若离让他/她们产生的那种焦虑和不安的感觉和小时候原生家庭父母对自己若即若离的感觉极为相似,这种熟悉感既让他/她们无法抗拒地被吸引,又让他/她们感到极为痛苦。

通过焦虑型依恋者的陈述可以看出,他/她们在亲密关系中有以上的表现,与原生家庭的缺爱有关。从心理学的角度出发,在原生家庭中,一些父母或者养育者无法持久地满足孩子的需求。在孩子3岁之前的阶段,多数父母很容易认为怎样对待孩子都可以,反正他/她们记不住。在孩子哭闹时,父母有时候反应及时,有时候反应迟钝,一会儿去哄,一会儿不予理会。这种对待孩子的方法很容易导致孩子出现严重的心理问题,因为在孩子眼里,父母对自我需求的反应是不稳定、不可预期的,这会让孩子陷入困惑和不安中,他/她们不知道该期待会被如何对待。所以,很多孩子在感到悲伤和愤怒的同时,选择的解决办法就是黏住大人,这就形成了焦虑型依恋的儿童在与父母互动时的应对策略。这种影响会一直延续到他/她们成年之后,尤其是会对他/她们未来的亲密关系产生重要影响。比如,他/她们从伴侣身上感受到的不是爱和信任,而是一种“情感饥渴”,他/她们总是希望对方能够拯救自己,或使他/她们变得更“完整”;尽管他/她们极度渴望与人亲密,却总是怀疑和恐惧对方并不想达到同等的亲密程度。

另外,焦虑依恋型人格的人因为童年时期未能从父母那里获得自己所期待的关注和照顾,长期处于被忽略或被抛弃的恐惧之中,这种恐惧被称为原生情绪。在一些情况下,这些人会为了保护自己免受原生情绪的困扰而产生所谓的次生情绪。有的人会愤怒地抗议和抗拒他人;有的人则会产生焦虑情绪,向父母发出既依赖又抗拒的信号,以此来确保对方的持续关注;还有的人会表现出冷漠无情的一面,让对方感到“我不需要你”,以此来保护自己。这些次生情绪会让伴侣感到他/她的占有欲强、爱管闲事或觉得他/她对人缺乏信任、爱拒人于千里之外。由于伴侣不明白他/她内在的心理动机,所以很难用有效的方式给予回应,而只会回应他/她表现出来的次生情绪。所以,拥有焦虑依恋型人格的人在洞悉到自己内在的心理动机后,要及时与伴侣进行沟通和交流,以免矛盾重重。

除此之外,焦虑型依恋人格的人还有哪些方法可以治愈自我或让自己避免在亲密关系中遭遇痛苦呢?

其一,与内在那个缺爱的小孩进行对话,并去安抚他/她。焦虑型依恋人格形成的根本原因在于缺乏爱,小时候自己的需求没被满足,所以要从根本上治愈自我,就要学着与内在那个缺爱的、可怜的小孩产生意识联结,并与他/她进行对话,用话语去安抚他/她。

其二,通过小的行动慢慢去尝试和改进。要对自我人格、情感模式和行为进行控制,最重要的前提是自我认知的反思。清楚地了解自己的问题,并知道是如何形成的,会有哪些习惯性的反应等,才能够有针对性地进行改变。比如,可以学着将一张纸一分为二,在左侧列举一些容易触发焦虑型依恋的场景,这些场景里有情绪、想法和行为,然后在右侧列举理想状况下最好的、最能够安抚被弃恐惧,也最有利于关系的结果。然后,可以问自己:对于左边的部分,右边的自己能够做出哪些改善呢?比如左边写着男朋友不回复信息,你便怀疑他和其他的女孩在一起,于是打电话过去抱怨和争吵。这样的行为可以让伴侣了解到你的担忧,促使他自愿给予你安抚和积极的回应吗?愤怒和焦虑往往可以在当下为自己争得更多的注意力,但是从长远来说,这种强迫性的索取并不利于双方形成亲近和敏感的回应模式,而是会让一切亲密行为看上去都像完成任务一般。