米兰·昆德拉:优雅的告别

2023-08-10雷武铃

雷武铃

米兰·昆德拉拥有各个层面的读者,他是一个雅俗共赏的作家,同时跨越了东西方阵营,融合哲学、政治和小说艺术的主题。作为追问特定社会政治和历史境遇中,个体存在之秘密的思想者;作为对小说本质和表现形式都有独特贡献的艺术家;作为深谙大众文化的畅销书作家,他的受众自然很广泛。

他的小说总是描写政治运动中的人物命运,描写这些人物公开的社会政治生活和私下的性生活。他小说中满是个体存在的思考:一个人何以成为自己,何以如此去行动,成为社会现实中那样一个人;他对此有明确的认识,并在小说中加以直接表达。他的小说形式轻松自由,带有喜剧色彩,所以他的作品充满了话题性,读者可以从众多角度进入他的小说,作出各种解读。

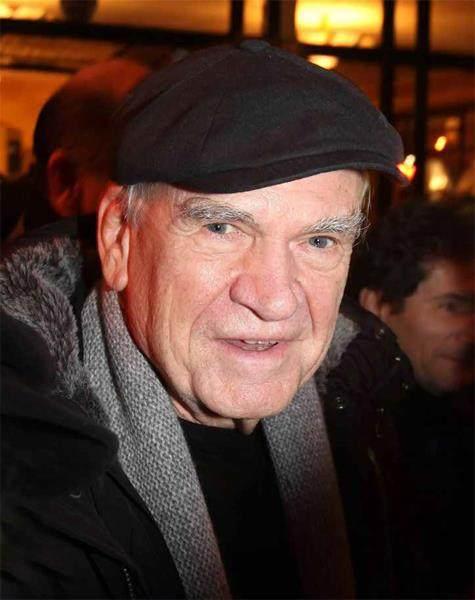

昆德拉作品的丰富性叠加了他个人身份和经历的复杂,他在1929年出身于捷克布尔诺的一个知识分子家庭,父亲是一位音乐家。二战时期他经历了法西斯德国的占领,又迎来苏联红军的解放。1947年,18岁的昆德拉加入捷克斯洛伐克共产党,21岁时被开除,27岁又重新加入,直1970年41岁再次被开除。他经历了捷克斯洛伐克的社会主义化、东西方阵营的冷战、又参与了1968年布拉格之春时社会主义内部的改革运动和随后的苏联镇压。他在社会主义社会成为诗人又成为小说家,1967年出版的小说《玩笑》成为畅销书后又被禁止,随即他被剥夺工作和发表的权利。

1975年,46岁的昆德拉离开祖国前往法国工作,随后在50岁时因为小说中的政治倾向,被捷克斯洛伐克取消国籍,并在1981年获得了法国国籍。之后他用捷克语写的小说被翻译成法语出版,在写完第六部小说《不朽》后他改用法语写作,并自认是法国作家。1989年,捷克斯洛伐克的“天鹅绒革命”后,昆德拉拒绝回归祖国,也抗拒用捷克语出版小说,他因此遭受到很多捷克作家的批判。

1973年的米兰·昆德拉。

2019年,昆德拉在90岁时又获得了捷克国籍。他的身上铭刻着太多的象征符号,他是时代政治下一颗完美的象征性棋子。一种特别的历史产物。但是他拒绝充当这样的一种政治、历史和时代的工具,更拒绝政治受害者、流亡者的身份。他强调自己的小说家身份,拒绝将自己的小说视为政治意图表达。他当然拒绝不了别人对他的思想和个人生活的政治性解读。但他强调小说要在小说史中才能得到恰当的评价,他为此发明了一套个人的小说理论和小说史观。

他认为小说是一种笑的艺术,是欧洲人的发明。它诞生于欧洲现代纪元的开端,文艺复兴时期。中世纪基督教唯一真理的世界解构了,在相对的世界里,人带着认识的激情开始踏上探索自身存在的道路。就是拉伯雷的《巨人传》、塞万提斯的《堂吉诃德》踏上的漫游道路。这是充满欢笑的道路,因为一切都是不确定的,暧昧和自由的,不是那种教条的神圣的真理世界,而是发现各种自我存在的可能性的世界。小说的历史,是对自我存在之谜不断探索和发现的历史,它像接力赛一样在欧洲境内传递:薄伽丘的人物只是通过行动确定真实的自己;狄德罗的《宿命论者雅克》发现在外部世界行动和自我是脱节的;理查逊通过描写人内心的情感确定人的真实性;巴尔扎克发现了人受制于客观时间和社会现实的各种因素的规定;普鲁斯特和乔伊斯发现了不同于外部时空的人类内心时间的真实性,卡夫卡发现了世界的荒谬非理性。

昆德拉则认为,发现新的存在是小说存在的唯一理由。一旦没有这种发现,只是在重复宣传一些已知的确定的结论和教条,小说史也就结束了,小说本身也就死亡了,他的这种理论自然有其政治性。通过用笑的艺术,用对未知领域的探索发现作为小说的本质,其最终结论可落到对苏联小说的批判上:认为苏联那种用于政策宣传和现成理论图解的小说是不道德的,它意味着小说史的终结。当然,这种理论也可以用来批评西欧政治的一些做法。

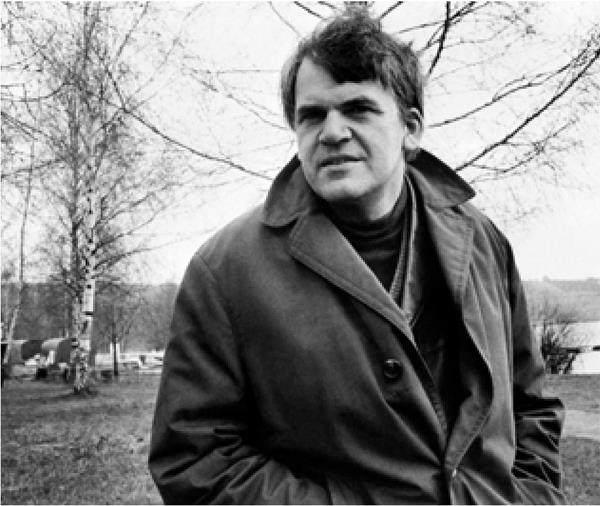

当地时间2023年7月13日,捷克布拉格, 一名男子在米兰·昆德拉的吊唁簿上签名。

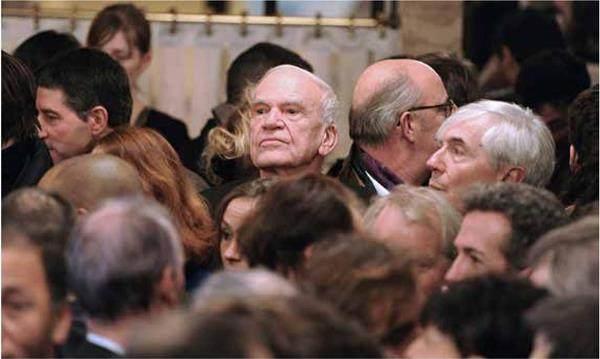

当地时间2010年11月30日, 法国巴黎,米兰·昆德拉(后中)在法国哲学家贝尔纳-亨利·列维的书评《游戏规则》出版20周年庆典现场。

昆德拉的小说写的是在苏联社会主义意识形态下,捷克斯洛伐克人的生活和命运。但把他的小说单纯地作政治性解读,确实错过了小说最具独创性的成就。他关注的焦点不在于政治批判,而在于人的存在、人的处境、人的自我和环境的关系,人如何确立自己,如何选择,如何采取行动。一种什么样的机制,在决定人们成为怎样的自己。人并非自认的那样,也并不遵从内心最真实的冲动行事,世界以不可控的方式运行。人的冲动本身也是复杂的,自我认定也有种种自我保护的臆想在其中。这是他在《玩笑》和《告别的圆舞曲》中所揭示的。在那种政治环境和逻辑中,受害者和加害者的角色完全是偶然的,他们遵循同样的逻辑行事。最沉痛的悲剧出自一个偶然的玩笑,慢慢偏离了各自的意愿。在一场集体演出的荒诞剧中,不受控制地滑向某种可怕的悲剧结局。

昆德拉的小说还蕴含一种认识的激情,其人物是按照探索性的问题设定的。这些人物形象模糊,除了与主题相关的情况,其他一概略去。人物性格都是确定不变的,情节与命运只是按逻辑推进,像几何运算那么明晰。既没有不透明的复杂幽暗的真实,也没有不可理解的偶然性,一切全都被解释得清清楚楚。那些动机、欲望、举止及其变形,全都是可理解的。但作为小说它们仍然非常精彩。这种精彩首先来自小说的结构,充满了各种对比,如音乐主题般清晰地呈現、发展、交织在一起,共同构成一种戏剧性的交响效果。像他最著名的《不可承受的生命之轻》,不同人物所代表的主题互相对比、交织;《玩笑》和《告别的圆舞曲》的最后,所有对比的人物也都交织了起来。

昆德拉小说的魅力还来自他精彩的语言,诗一样间接而富有表现力的语言,然后是各种小戏剧的效果。他的小说一旦失去这种多重结构和戏剧性增添的光彩,只剩下精彩的语言和独特的认识,就会显得单调而冗长。

从上世纪八十年代末开始,米兰·昆德拉这类流亡作家不再是中心和焦点,年过六旬的他此后也再没写出有影响力的作品,但他的小说经受住时代的变化,在中国掀起了一场持续十多年的昆德拉热,当时我们的知识分子和文艺青年无人不读,这股热潮肯定和昆德拉的小说切中了中国人的生活经验有关。如今世界在经历二十多年的网络化与全球化之后,冷战时代用小说家身份超越政治标签的米兰·昆德拉的谢世,反而实现了与其小说艺术调性相符的值得人玩味的告别。

(责编:常凯)