基于ALOS DEM的乌蒙山国家级自然保护区地貌特征研究

2023-08-08丁智强李鹏映廖正杭华红莲李玉辉

李 伟,王 平,丁智强,李鹏映,廖正杭,华红莲,李玉辉

(1.云南乌蒙山国家级自然保护区管护局,云南 昭通 657000;2.云南师范大学 地理学部,昆明 650500;3.福建师范大学 地理科学学院,福州 350007)

由内外营力在漫长地质历史时期塑造的地貌形态特征影响着热量和水分条件的空间分异,进而影响地表水文生态过程和生物多样性,也直接驱动人类对国土空间开发利用的历史和强度(丁智强 等,2021a;王平 等,2021)。区域地貌是区域自然地理学研究的重要组成部分,其能从整体性和系统性的角度对其宏观表现、空间结构以及演化历史进行探索(汤国安 等,2017)。传统的区域地貌研究主要通过野外考察和纸质地形图对地貌特征进行定性描述,能选取的地貌指标十分有限,在研究区域上也多以流域、山脉等自然地理单元为主(冯金良 等,2004;万晔 等,2005)。而随着高精度数字高程模型(Digital Elevation Model, DEM)数据获取技术和手段的成熟,相关学者对包括全球、国家、地区等不同空间尺度以及典型区域(包括黄土高原、青藏高原、西南喀斯特区以及月球地貌)的地貌特征和发育演化进行了研究(汤国安 等,2017;Xiong et al., 2022;毕奔腾 等,2022),如Snethlage 等(2022)基于DEM 数据开发了全球山脉分级清单,程维明等(2018;2019)探索了中国地貌区划和月球形貌类型划分方法,熊礼阳等(2020)基于DEM数字地形数据系统分析了黄土地貌发育演化过程。这些成果极大促进了对区域地貌的认识,同时也形成了丰富的地貌指标体系。相比而言,海拔和起伏度是快速、直观反映区域地形结构特征的关键指标,同时也是确定区域基本地貌类型、划分地貌单元的重要依据(李炳元 等,2008);坡度、坡向则主要影响水分和温度的空间分异,对区域水土保持规划治理措施空间配置具有重要参考价值;面积-高程积分(Hypsometric Index, HI)在揭示区域地貌演化阶段方面具有易获取、地貌意义明确的特点,已得到广泛应用(祝士杰 等,2013;丁智强等,2021b;Duan et al., 2022)。

保护地是政府批准以对典型生态系统、地质地貌遗迹、珍稀动植物资源、重要野生动物栖息地和植物生境进行特殊管理和保护的国土空间范围,其类型包括风景名胜区、地质公园、历史遗迹、森林公园、自然保护区、世界遗产地等(Huang et al.,2019)。经过近40 年的快速发展,中国有超过15%的国土面积被纳入保护地管理,使全国生态系统服务功能得到显著改善(Wu et al., 2019)。其中国家级自然保护区是最为重要、保护措施最为严格的一类保护地,其首要任务是保护生物多样性,相关研究也主要集中在生物多样性调查(赵彩云 等,2022)、生态水文过程(金奇豪 等,2021)、社区发展、生态旅游(徐丽 等,2022)等方面,但越来越多的研究认为地质、地貌、土壤等的多样性,特别是地貌类型多样性对生物多样性产生影响(Tuki‐ainen et al., 2019; Hjort et al., 2022),比如丰富的地貌类型不仅增加了当地自然环境的异质性,还为区域资源、微地形和微气候的形成提供了基础,这为不同生物创造了多样化的生态位、微生境和避难所。Liu 等(2021)评估了云南省自然保护区自然环境异质性与生物多样性的关系,认为自然环境异质性可以作为生物多样性的有效替代指标,Karna等(2019)认为流域地貌多样性促进了河流生物多样性。但目前对自然保护区地貌特征的研究依然不足,已有研究主要集中在地质公园类型上,且多以地质公园申报、开展地质旅游、地质遗迹教育等需求为导向(Chrobak et al., 2021;魏玉燕 等,2021)。

加强对自然保护区地貌特征的范式研究,有助于为特殊国土空间管控背景下自然保护区的资源环境管理、生态和生物多样性研究、以及空间生态治理提供地貌学支撑。乌蒙山国家级自然保护区位于云南高原向四川盆地过渡的斜坡地带,受金沙江及其支流的强烈侵蚀切割,地势起伏大,地表破碎,是典型的大起伏亚高山、中山峡谷山原地貌区,其生境复杂多样,珍稀、濒危、特有动植物物种丰富。地貌是引起该保护区及附近地区水分、热量及其组合产生空间分异的主导因素,但有关研究至今未见报道。就其地貌的类型、结构、演化等进行研究,可为认识该保护区地貌特征,有效管护资源环境,研究生态和生物演化等提供地貌依据。因此,本研究以乌蒙山国家级自然保护区为对象,融合野外地质地貌调查和ALOS DEM 数字地形分析,定量与定性相结合阐述区内地形分异、地貌格局与发育演化等特征。

1 研究区概况

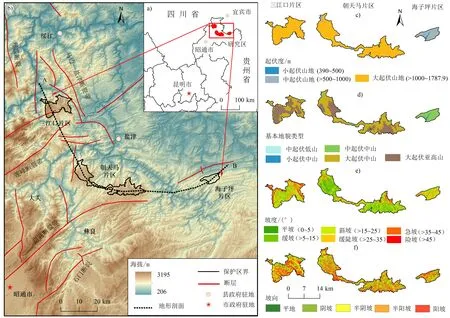

乌蒙山国家级自然保护区(以下简称“保护区”)于2013年经国务院批准建立,位于云南省东北部昭通市下辖的大关、彝良、盐津、永善、威信5 个县境内,金沙江下游,贵州岩溶山原、四川盆地、滇中高原、横断山脉东缘4个自然地理区域的结合部位和过渡地带。地理坐标为27°47′41″-28°17′40″ N,103°51′47″-104°45′05″ E,海拔980~2 454.7 m,总面积26 186.65 hm2。保护区由互不相连的3个片区组成(图1),其中,三江口片区位于永善、大关、盐津3 县境内,面积8 386.98 hm2,朝天马片区位于彝良、盐津、大关3县境内,面积15 004.06 hm2,海子坪片区位于彝良、威信2 县境内,面积2 795.61 hm2。在中国大地构造分区中(潘桂堂 等,2009)位于“扬子陆块南部碳酸盐岩台地”西部,区内主要有盐津—永善—巧家断裂、大关—昭通—巧家断裂、彝良—昭通—巧家断裂等[图1-b,据文献(李大虎 等,2019)修绘]。出露的岩石地层以二叠系灰岩和玄武岩最为广泛,其次是泥盆系石英砂岩、页岩、石灰岩等。三江口片区所在山地为五莲峰,朝天马和海子坪2个片区则位于乌蒙山北部。上新世以来新构造抬升和金沙江及其支流横江、团结河、桧溪河等的侵蚀切割强烈,保护区及附近地区地势起伏大,区域地貌为大起伏中山峡谷山原。保护区是云南省唯一一个以典型常绿阔叶林生态系统为主要保护对象的森林生态系统类型国家级自然保护区,以珙桐、南方红豆杉、福建柏、天麻、云豹、林麝、小熊猫、大鲵等为代表的国家重点保护的珍稀濒危特有动植物物种丰富。

图1 保护区地理位置及定量地貌指标空间分布Fig.1 Geographic location of the reserve and spatial distribution of its quantitative geomorphic indicators

2 数据与方法

2.1 数据源

数字地形分析基于ALOS(Advanced Land Ob‐servation Satellite)DEM数据,像元分辨率12.5 m×12.5 m,祝士杰等(2013)的研究显示,相近分辨率可以保证地貌参数提取的精度要求。在ArcGIS 10.2 中对DEM 进行数据镶嵌、密度分割、几何校正、范围裁剪和彩色晕染等预处理,并采用高志远等(2019)的方法对照1∶10 万地形图对海拔进行校正,以满足研究需要。

2.2 定量地貌指标获取

综合研究区范围大小、数据精度以及研究目标,选择表征区域地貌特征的海拔、起伏度、坡度、坡向和面积-高程积分5个地貌指标。其中,海拔可以用DEM 数据表示,在讨论基本山地地貌类型时,按低海拔(980~1 000 m)、中海拔(1 000~2 000 m)和亚高海拔(2 000~2 454.7 m)进行等级划分。坡度利用ArcGIS 中的“Slope”工具得到,但由于从DEM上提取坡度时具有明显的尺度效应,所以结合研究区的地形特征使用文献中的坡度变换方法(刘飞 等,2019)对从DEM 计算得到的坡度进行修正,最后参照《森林资源规划设计调查技术规程(GB/T26424-2010)》(唐小平 等,2011),将坡度划分为平坡(0°~5°)、缓坡(>5°~15°)、斜坡(>15°~25°)、缓陡坡(>25°~35°)、急坡(>35°~45°)、险坡(>45°)6 个等级。坡向利用ArcGIS中的“坡向”工具得到,并按林超等(1985)提出的标准,划分为阳坡(>135°~225°)、半阳坡(>90°~135°和>225°~270°)、半阴坡(>45°~90°和270°~315°)、阴坡(>315°~45°)、平地(0°)5 个等级。

2.3 面积-高程积分与热点分析

面积-高程积分的基本原理是以某区域的相对高度比为纵轴、相对面积比为横轴绘制得到面积-高程积分曲线(Hypsometric Curve, HC),曲线与X轴和Y轴围成的面积,HI代表该流域受到风化侵蚀作用后地表残留物质所占原有物质的比例。当HI>0.6时,HC一般呈上凸形,表示流域物质被侵蚀的量较少,此时流域地貌特征为地表崎岖,起伏较大,地貌演化阶段处于幼年期;当0.35≤HI≤0.6时,HC 一般呈“S”形,表明流域物质受到强烈侵蚀,地形起伏度达到最大,地貌类型呈现多样化和复杂化,此时流域地貌处于壮年期;当HI<0.35 时,HC一般呈下凹形,即表明大部分物质被侵蚀殆尽,此时外动力条件以堆积夷平为主,地形起伏逐渐减小,地貌向准平原化发展,流域地貌处于演化阶段的老年期(Strahler, 1952)。

相关研究发现,HI 受DEM 分辨率和空间分析尺度的影响较大(Duan et al., 2022),通过对DEM分辨率和网格大小的尝试,最终确定以12.5 m×12.5 m DEM分辨率和150 m×150 m网格计算保护区HI。热点分析(Getis OrdGi)用于展示高HI(热点)和低HI(冷点)的空间分布特征。热点分析的基本原理是对数据集中的每一个要素进行统计,通过得到的Z 得分和P 值,让高值或低值要素在空间上聚类,“极热点”被定义为Z得分高,P值<0.05的区域,而“极冷点”则定义为Z 得分低,P值>0.05 的区域,具体公式见Hazaymeh 等(2022)的描述。

3 结果分析

3.1 海拔、起伏度与基本地貌类型

保护区海拔980~2 454.7 m,平均海拔1 859.9 m,3 个片区平均海拔排序为三江口(1 955.8 m)>朝天马(1 890.8 m)>海子坪(1 339.8 m),山地类型可划分为低山、中山和亚高山,面积排序为中山>亚高山>低山,占比分别为69.33%、30.66%和0.01%。3 个片区相比,三江口和朝天马均以中山为主,次为亚高山,低山占比很小,海子坪全域均为中山。保护区内起伏度390~2 104.7 m,平均起伏度1 392.1 m,3个片区平均起伏度排序为三江口(1 629.8 m)>朝天马(1 454.5 m)>海子坪(706.1 m)。区内总体上以大起伏山地为主,面积2 34.95 km2,占比88.11%,有62.47%分布于朝天马片区,其次是三江口片区,面积86.65 km2,占比36.88%,中起伏山地29.80 km2,占保护区总面积的11.17%,有82.43%分布于海子坪片区,小起伏山地仅分布于海子坪片区,面积1.91 km2。

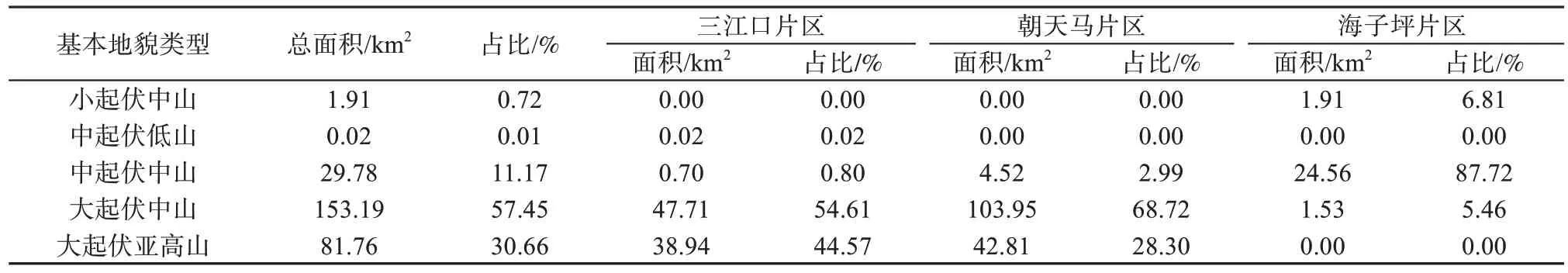

综合考虑海拔和起伏度的基本地貌类型划分对于保护区生物多样性管理和人类活动干扰评价等具有重要意义(李炳元 等,2008)。将划分的3 个海拔类型与3 个起伏度类型在ArcGIS 中进行空间叠加,得到保护区基本地貌类型分布图(图1-d)。5类基本地貌类型按面积排序为大起伏中山>大起伏亚高山>中起伏中山>小起伏中山>中起伏低山(表1),其中大起伏中山面积153.19 km2,占比57.45%,主要分布在朝天马片区,其次是三江口片区,而海子坪片区分布较少。大起伏亚高山面积81.76 km2,占比30.66%,朝天马和三江口分布面积接近,分别为42.81 和38.94 km2,在海子坪片区无分布。中起伏中山面积29.78 km2,占比11.17%,其中有82.72%分布于海子坪片区。小起伏中山面积1.91 km2,占比0.72%,仅分布于海子坪片区。中起伏低山面积仅0.02 km2,占比0.01%,仅分布于三江口片区。

表1 保护区基本地貌类型面积和占比Table 1 Area and proportion of basic geomorphic types in Wumeng Mountain National Nature Reserve

3.2 坡度、坡向与地形剖面特征

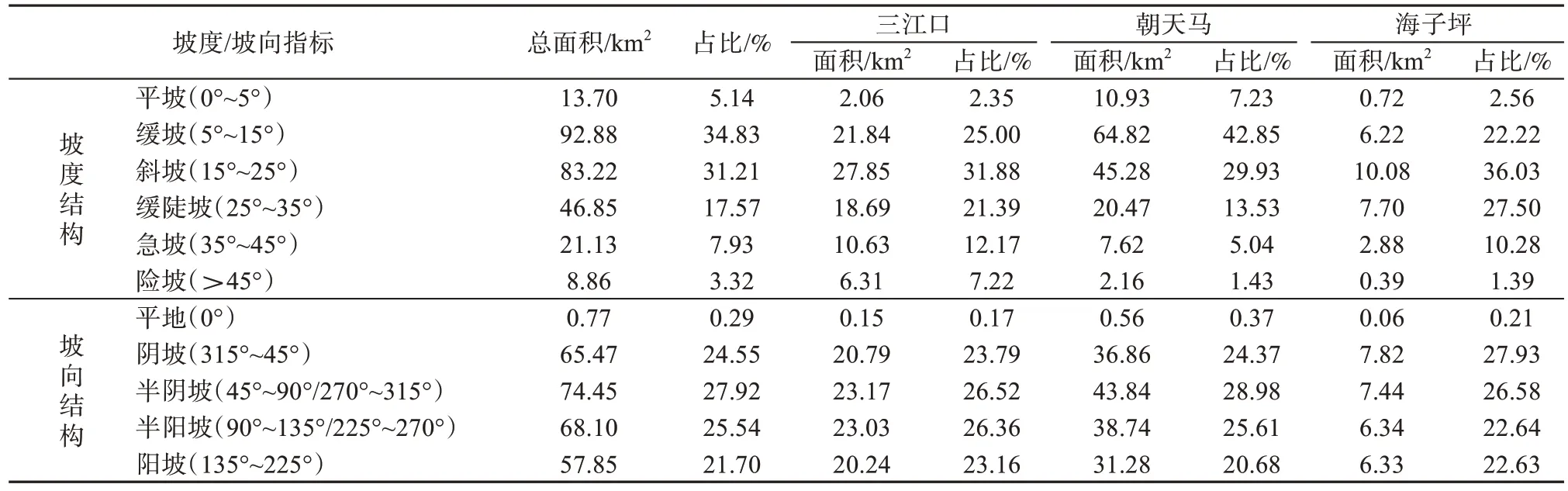

保护区坡度0°~75.5°,平均坡度为21.1°。坡度结构以缓坡和斜坡为主,面积分别为92.88和83.22 km2,占比为34.83%和31.21%,其次是缓陡坡,面积为46.85 km2,占比17.57%,其余的急坡、平坡和险坡面积合计占比为16.39%(表2)。3个片区平均坡度排序为三江口(23.9°)>朝天马(22.4°)>海子坪(17.1°),其中三江口和朝天马坡度结构均以缓坡和斜坡为主,其次是缓陡坡,合计面积占比分别为78.27%和86.31%,而海子坪片区以斜坡和缓陡坡为主,其次是缓坡,三者面积合计占比为85.75%(图1-e)。保护区坡向结构以半阴坡面积最大,占比27.92%,以阳坡面积最小,占比21.70%,半阳坡和阴坡占比分别为25.54%和24.55%(见表2)。从各片区看,三江口和朝天马均以半阴坡和半阳坡为主,其次是阴坡,平地的面积最小,而三江口则以阴坡和半阴坡为主,其次是半阳坡和阳坡(图1-f),在3个片区中光照资源最差。

表2 保护区坡度、坡向结构特征Table 2 Characteristics of slope and aspect structure of the protected area

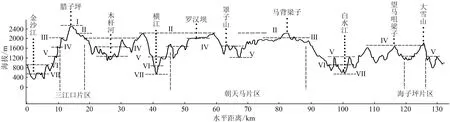

地形剖面线是以海拔高度为纵轴,起算点到结束点空间距离为横轴的制图表达方式,其能通过地势在不同空间位置和相同海拔高度上的变化特征来揭示区域构造运动的特征。从经过三江口、朝天马和海子坪3个片区的地形剖面线可以看出,保护区海拔从西北向东南逐渐降低,对应的起伏度和坡度也在逐渐减小。从保护区海拔最高的三江口片区腊子坪到金沙江河谷,共发育7级剥夷面(图2),Ⅰ级为山顶面,海拔2 450 m 左右,Ⅱ~Ⅶ级为剥蚀面,海拔从高到低分别为2 200、1 900、1 600、1 200、900、550 m。从3个片区看,腊子坪发育有4级剥蚀面,朝天马片区发育5级剥蚀面,海子坪片区由于海拔高差较小,仅发育2级剥蚀面,反映构造隆升幅度自西北向东南逐渐减小的趋势。

图2 保护区地形剖面结构特征Fig.2 The structural features of the terrain profile in the reserve

3.3 面积-高程积分值特征

HI 既是揭示区域地貌发育演化阶段的有效指标,亦可以指示区内水土流失强度的空间差异(祝士杰 等,2013)。保护区HI在0.197~0.815之间,平均为0.503,三江口、朝天马和海子坪3个片区平均HI分别为0.549、0.516和0.453,整体处于地貌演化的壮年早期阶段,具有较强的地表动力过程和水土流失风险。从各个地貌演化阶段的面积统计看(表3),以处于壮年阶段的区域分布最广,包括壮年早期和壮年晚期,二者面积合计为221.01 km2,占保护区总面积的82.89%。其次是青年期地貌,面积36.16 km2,占保护区总面积的13.56%,主要分布于海拔较高的梁子、台地区域,如三江口片区的七家马梁子、腊子坪一带,以及朝天马片区的高龙塘、老碗长梁子、望香台等地,海子坪片区的雷打山以及大和地、尖子山一带。面积最少的是老年期地貌,面积9.47 km2,占比为3.55%,以朝天马片区面积最大,主要分布于罩子山和大坡梁子之间的生态廊道以及马背梁子、黄河梁子以南的峰丛洼地区,在三江口主要分布于南部的婆娘岩一带(图3)。

表3 保护区各地貌演化阶段面积和占比Table 3 Area and proportion of each geomorphic evolution stage in Wumeng Mountain National Nature Reserve

图3 保护区面积-高程积分空间分布Fig.3 Spatial distribution of hypsometric integral of the reserve

4 讨论

3个片区海拔、起伏度、坡度、HI等地貌因子表现出自西向东逐渐减小的变化特征,这与该区域断裂构造活动息息相关。三江口和朝天马片区更靠近华南块体与大凉山次级块体的交界区域(张培震等,2003),有昭通—莲峰断裂带和马边—盐津断裂带在此交汇。昭通—莲峰断裂带为晚第四纪—全新世活动断裂,具逆冲—右旋走滑运动性质,走滑速率南段为5~7 mm/a,中—北段为3~4 mm/a(闻学泽 等,2013)。马边—盐津断裂带为大凉山次级块体的东部边界,为挤压逆冲性质(张世民 等,2005)。2 条断裂带总体表现为断裂之间地块的差异性、间隙性隆升,其隆升幅度总体西部大、东部小,形成地势上显著下降的趋势。受区域隆升作用的影响,该区域流水切割作用相当强烈,金沙江、横江、白水江等干流及其各支流的切割深度超过1 000 m,从腊子坪到金沙江河谷的高差则接近2 000 m。内外营力的共同作用使得该区域表现出高海拔、高起伏度、高坡度和高HI值的特点,而海子坪片区由于远离断裂交汇区,地势起伏度和HI值相对较小。

构造断裂的差异性和间歇性活动特征是保护区层状地貌形成和空间差异的重要原因。影响保护区地貌发育演化的昭通—莲峰断裂和马边—盐津断裂带位于青藏高原东南缘,其构造运动特征与始新世以来青藏高原的形成演化和构造变形过程密切相关,亦具有差异性和间歇性隆升特征(方小敏,2017),导致保护区及附近地区地貌具有层级特征,层状地貌发达。虽然后期受地表河流切割破坏,但通过地形剖面线分析依然可以看出该区域共有7级夷平剥蚀面,各等级夷平剥蚀面的类型具有差异性。根据已有研究,该区第Ⅰ、Ⅱ级为高原隆升之前的山顶面(冯金良 等,2004),第Ⅲ级为残余古夷平面(Clark et al., 2004),第Ⅶ级为金沙江河流阶地面,第Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ级为剥蚀面,形成于高原隆升及初始地貌面解体之后,其形成与区域地壳阶段性隆升有关,所以三级剥蚀面可以指示该区经历的三次构造隆升-夷平旋回过程,这与方小敏(2017)、Liu 等(2019)的研究一致,说明该区域普遍存在的夷平剥蚀面与更大空间尺度上的构造运动阶段具有可对比性。

特殊的地貌结构和发育演化特征有助于保护区生物多样性的形成和可持续发展。通过野外地质地貌调查,结合12.5 m×12.5 m 的ALOS 数字地形数据分析,乌蒙山国家级自然保护区地势在空间上从西北到东南逐渐降低,保护区分布于高海拔的山顶面和夷平面范围内(见图3),因此在区内地势相对平坦,起伏较小,四周向金沙江、横江、白水江等河谷过渡的区域往往地形起伏大,坡度以急坡和险坡为主。乌蒙山区人类活动历史悠久,人地矛盾向来突出,人口增长带来的森林退化和过渡开发是该区域面临的严重生态环境问题,但正是由于保护区独特地形结构特征,导致历史上很少有人类涉足,才使得区域内的生物多样性及其所依附的各环境要素得以保留其原始状态。因此,从长时间尺度看,丰富的地貌结构类型为区内的动植物提供了高度异质性的生境类型,使保护区内生物多样性得以形成,同时独特的地貌结构特征也是保护区内生物多样性得以存续发展的重要基础。本研究没有直接分析地貌特征多样性与保护区生物多样性的相关关系和直接影响,未来将进一步对保护区内重点保护动植物生存发展的微生境展开调查,计算包括地质、地貌、土壤等非生物环境因素的多样性,评估地理环境多样性对重点保护动植物的影响。

5 结论

将野外地质地貌调查与ALOS DEM 数字地形分析相结合,选用海拔、起伏度、基本地貌类型、坡度、坡向、面积-高程积分值和地形剖面等地形指标反映乌蒙山国家级自然保护区地貌特征,得出以下结论:

1)保护区海拔980~2 454.7 m,平均为1 859.9 m,起伏度390~2 104.7 m,平均为1 392.1 m,基本地貌类型以大起伏中山(57.45%)为主,其次为大起伏亚高山(30.66%);平均坡度21.1°,以缓坡(34.83%)和斜坡(31.21%)为主,其次是缓陡坡(17.57%);各坡向面积排序为半阴坡(占27.92%)> 半 阳 坡(25.54%)> 阴 坡(24.55%)> 阳 坡(21.70%)>平地(0.29%)。

2)保护区位于山体中上部,各保护片区具有中部坡度、起伏度小而四周大等特点,从三江口片区到朝天马、海子坪片区,海拔、起伏度、坡度、面积-高程积分值等地貌参数平均值具有逐渐减小,夷平剥蚀面级数逐渐减少的趋势,其中平均海拔由1 955.8 m 降低到1 890.8 和1 339.8 m,平均起伏度由1 092.0 m 降低到1 024.0、468.8m,平均坡度由23.9°降低到22.4°和17.1°,平均HI 由0.549 降低到0.516 和0.453;夷平剥蚀面由7 级减少至6 级和4级;中山所占面积比例则由55.42%增大到71.69%和100%,各片区基本地貌类型面积比例差异显著。

3)保护区面积-高程积分值0.197~0.815,平均为0.503,超过80%的区域处于地貌演化的壮年阶段;保护区及附近地区层状地貌发育,共有7级夷平剥蚀面,第Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级为残余古山顶面和古夷平面,第Ⅶ级为金沙江侵蚀阶地面,第Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ级为构造剥蚀面,与区域3次构造旋回相对应,同时从三江口到朝天马和海子坪片区的剥蚀面级数逐渐减少,反映构造隆升幅度随之逐渐减小的趋势。

4)地貌是森林生态系统类型保护区自然生态环境的基础和重要组成部分,本研究基于海拔、起伏度、坡度、坡向、面积-高程积分等定量化指标以及基本地貌类型划分来探讨乌蒙山国家级自然应保护区地貌特征,其结果不仅能为保护区生物多样性形成、演化及续存机制分析提供支撑,也能为其他类似保护区的地貌特征研究提供范式参考。