欧盟庇护政策对难民危机的差异化应对及其原因

2023-08-07王越赞

王越赞

欧洲地区已经成为全球难民的主要目的地之一。世界银行的数据显示,欧盟境内的难民数量从2013年开始急速上升,2014年为97万,2015年为121 万,2016 年为176 万,一直到2020 年的265 万。①“Refugee Population by Country or Territory of Asylum-European Union”,World Bank,https://data.worldbank.org/indicator/SM.POP.REFG?name_desc=false&locations=EU.庇护申请也在同步上升,从1983 年到2020 年,全球庇护申请增长数量中的76%流向了欧洲,其中去往西欧的又占71%。②Timothy J.Hatton,“Asylum Migration to the Developed World:Persecution,Incentives,and Policy”,Journal of Economic Perspectives,Vol.34,No.1,2020,pp.75-93.面对激增的难民人数和庇护申请,作为当今世界处于领导地位的规范性力量,欧盟庇护政策如何解决难民问题不仅是全球瞩目的焦点,也是窥探难民治理的重要窗口。

自20 世纪90 年代末开始发展共同庇护政策以来,欧盟经历了两次大规模的难民危机:一次是2015 年至2016 年的叙利亚难民危机,数量庞大的中东难民穿越土耳其和地中海向欧洲流动;另外一次难民危机发生在2022 年2 月俄罗斯和乌克兰冲突爆发后,大批乌克兰人向西逃往欧盟国家。对于欧盟来说,两次难民危机存在许多相同点。首先是时间上,两次危机都发生在欧盟开始发展其共同庇护政策之后;其次是国家身份上,两次危机中主要的难民流出国叙利亚和乌克兰都属于非欧盟国家;再次是两次难民危机对欧盟造成的类似冲击,都让欧盟的外部边境面临着短时间内大量人群涌入的紧急情况,也为欧盟带来了庞大的处理成本。

但欧盟庇护政策应对两次难民危机的方式有明显差异。2015 年至2016 年间,欧盟除了提供必要的保护责任之外,更多倾向于控制寻求庇护者和难民的继续流入,同时欧盟内部反移民、反难民的右翼民粹主义势力逐渐高涨;但面对乌克兰难民,欧盟无论是政策应对、政治氛围还是相关社会舆论都表现出了极大的宽容。本研究正是缘起于此,通过对两次难民危机的比较分析,探究欧盟庇护政策做出差异化应对的原因。

一、对既有文献的回顾

为了逃离战争、暴力、冲突或迫害而跨越国际边界在另一个国家寻求安全的人被联合国认定为难民,它的法律定义来自1951 年在日内瓦签署的《关于难民地位的公约》(下称《难民公约》)以及随后在1967 年签订的《议定书》,庇护则是为被确认为难民的人提供国际保护的行为。任何根据《难民公约》要求庇护的人都不应被强行遣返到本人可能面临迫害风险的地区,这是所谓的不驱回(non-refoulement)原则。同时,不论申请人是否合法进入该国,其向公约签署国提交的庇护申请都必须按照适当的程序进行审议。根据以上法律基础,欧盟从20 世纪90 年代末开始致力于发展一个包括庇护、辅助保护和临时保护在内的共同政策,以便向所有需要国际保护的非欧盟国民提供适当地位。自这时起,难民和庇护问题成为欧盟议程上的首要问题之一,欧盟的庇护政策也开始成为欧洲一体化中最具活力的领域之一。

1999年,欧洲理事会在《阿姆斯特丹条约》的基础上通过了坦佩雷计划(the Tampere programme),确定实施欧洲共同庇护体系(Common European Asylum System,CEAS),即建立一个超国家层面的共同庇护政策。①一些研究也译为“欧洲共同庇护制度”。在这个长期过程中,欧盟和成员国彼此的互动成为了研究的首要核心,如通过比较分析不同成员国的庇护政策,对其庇护认可率、接纳难民人数等具体数据进行梳理,借此探究它们在何种程度上被欧盟及欧盟内部强大的成员国所影响,即庇护政策的欧洲化问题。②Liza Schuster,“A Comparative Analysis of the Asylum Policy of Seven European Governments”,Journal of Refugee Studies,Vol.13,No.1,2000,pp.118-132;Elspeth Guild,“The Europeanisation of Europe's Asylum Policy”,International Journal of Refugee Law,Vol.18,No.3 and 4,2006,pp.630-651;Dimiter Toshkov and Laura de Haan,“The Europeanization of asylum policy:an assessment of the EU impact on asylum applications and recognitions rates”,Journal of European Public Policy,Vol.20,No.5,2013,pp.661-683.反过来,成员国内部的政治生态也对欧盟庇护政策产生影响,如一些成员国存在对移民和难民持强硬反对态度的右翼民粹主义势力,这给符合自由主义价值观的庇护政策的发展带来了阻碍,因此欧盟内部需要更多的团结和更有实际意义的合作。③Christina Boswell,“European values and the asylum crisis”,International Affairs,Vol.76,No.3,2000,pp.537-557.庇护政策本身也在经受着审视,有研究聚焦于政策的制度框架、组织结构、决策模式以及提供服务等方面的不足和缺陷,并为政策的改革和发展提出建议。④Fleur Alink,et al.,“Institutional crises and reforms in policy sectors:the case of asylum policy in Europe”,Journal of European Public Policy,Vol.8,No.2,2001,pp.286-306.

作为欧盟庇护政策的核心,欧洲共同庇护体系自其发展以来面临了两次规模巨大的难民危机。2015 年叙利亚难民危机爆发后,研究聚焦于欧盟庇护政策应对危机的失败:大量难民涌入和滞留,带来了混乱和无序。当欧盟希望成员国之间能够分担不平衡的负担、接受难民配额时,却遭到了部分成员国——尤其是维谢格拉德集团的反对。既有研究认为,危机状况暴露了欧洲共同庇护体系的局限,其中包括对欧盟层面指令的转化不足、成员国之间缺乏协调等,根本原因是成员国间未能建立一个有效的责任分担(burden-sharing)系统,同时也缺乏需要保护的人能够使用的有效法律途径,而欧盟并未能对这一部分进行有效监管。①Natascha Zaun,EU asylum Policies:The Power of Strong Regulating States(Palgrave Macmillan,2017);Evangelia(Lilian)Tsourdi and Philippe De Bruycker,“EU Asylum Policy:In Search of Solidarity and Accessto Protection”,Migration Policy Centre,EUI,May 2015.这一失败对欧洲一体化的共识和欧盟凝聚力都造成了威胁。②Florian Trauner,“Asylum Policy:the EU's‘crises’and the Looming Policy Regime Failure”,Journal of European Integration,Vol.38,No.3,2016,pp.311-325;陈蔚芳:《共同体化的困境——从叙利亚难民危机论欧盟共同庇护体系的局限性》,载《欧洲研究》2016 年第6 期,第72~94 页;黄文叙:《欧洲难民问题的严重性及出路》,载《现代国际关系》2017 年第2 期,第40~50 页。有研究对比了难民危机前后的欧盟庇护政策,指出尽管危机之后到达欧盟的寻求庇护者和难民人数大量减少,欧盟也进行了一些改革试图进一步统一各成员国制度,但诸多新举措仅部分地解决了该体系的固有弱点,因此学者们从政策可行性的角度提出了相应改革建议。③Tim Hatton,“European Asylum Policy before and after the Migration Crisis”,IZA World of Labor 2020:480;Timothy J.Hatton,“Refugees and Asylum Seekers,the Crisis in Europe and the Future of Policy”,Economic Policy,July 2017,pp.447-496.欧盟也采取了行动,2020 年9 月欧盟推出了《关于移民和庇护的新契约》(New Pact on Migration and Asylum),希望促进成员国间更公平的责任分担,保护难民和庇护领域珍贵的一体化成果,但相关谈判的进展有限。

在这样的背景之下,乌克兰难民危机于2022 年2 月爆发。尽管政策的相关改革仍未有明显进展,但其对乌克兰难民危机的应对成效相当显著,与叙利亚难民危机时期的表现截然相反。有学者指出,俄乌爆发冲突的背景之下,欧盟出于安全考虑制裁俄罗斯、帮助乌克兰,因此在为乌克兰难民提供帮助方面达成了有效共识。④吕蕊:《乌克兰难民危机与欧盟难民庇护政策范式转变》,载《欧洲研究》2022 年第6 期,第49~75 页和第6 页。一些学者从文化角度入手,认为种族、宗教等因素让欧盟对来自中东的难民呈消极态度,对乌克兰白人则慷慨有加。⑤李益斌:《欧盟应对乌克兰难民危机的“双标”及挑战——基于身份政治的视角》,载《当代世界与社会主义》2022 年第6 期,第149~156 页;苟利武、张君荣:《乌克兰难民研究》,载《俄罗斯研究》2022 年第4 期,第151-192 页;Rachael Reilly and Michael Flunn,“The Ukraine Crisis Double Standards:Has Europe's Response to Refugees Changed?”,Global Detention Project,March 2,2022。另外一些研究从综合的角度出发,认为欧盟的反应是不同因素交杂的结果,对地缘政治、宗教文化、地理位置、经济成本等因素的综合考虑导致了应对差异。①Andrea Pettrachin and Leila Hadi Abdou,“Explaning the Remarkable Shift in European resonses to Refugees Following Russia's Invasion of Ukraine”,LSE,March 9,2022,https://blogs.lse.ac.uk/europpblog/2022/03/09/explaining-the-remarkable-shift-in-european-responses-to-refugees-followingrussias-invasion-of-ukraine/.这些解释都有其合理性,但单一因素的解释稍显单薄,多种因素的解释却又过于复杂。本文将在既有研究成果的基础上,从欧盟庇护政策的核心——欧洲共同庇护体系的特点出发,通过案例比较,更加系统地解释到底是哪些因素以及它们如何导致了欧盟庇护政策对两次难民危机的差异化应对。

二、欧盟庇护政策的两个特点

作为欧盟庇护政策的核心,欧洲共同庇护体系的诞生要追溯到1995年。在此之前,庇护政策的制定和实施权力都掌握在各主权国家自己手里。1995 年欧盟成立申根区,从此实现了废除内部边境控制、人员自由流动的目标,为了保护这珍贵的一体化成果,需要对外部边境进行严格控制,寻求统一应对边境线上越来越多未经授权抵达的寻求庇护者和难民的办法,这是欧洲共同庇护体系诞生的重要缘由。此外,欧盟的政治体制决定了任何一项共同政策的诞生,其发展过程中势必存在着欧盟和成员国之间的政治协调与权力让渡,因此成员国间能否在政策制定中达成妥协至关重要,这是欧洲共同庇护体系执行的决定因素。总的来说,欧盟庇护政策的特点与它的诞生缘由及发展过程息息相关,而这两个特点决定了政策在面对难民危机时可能会受到影响而出现不同的情况。

(一)在外部边境进行严控,对流入人群进行审核和区分

直到20 世纪90 年代,整个欧洲层面还不存在与难民和庇护问题直接相关的共同政策。此时欧洲处理难民和庇护问题的主要依据,是1992 年各成员国司法部长和内政部长制定的与安全第三国(a safe third country)和安全原籍国(safe countries of origins)相关的两项决议。但苏联解体、前南斯拉夫解体以及东欧地区的冲突等事件,让以未经授权方式抵达西欧的寻求庇护者和难民数量迅速增加,这一现象导致了欧洲各国庇护政策的急剧收紧。1995 年申根区成立,申根体系使得欧盟可以在其内部各国之间取消边境控制,使得整个欧洲的无签证旅行变得容易,刺激了劳动力的流动和申根国家之间的贸易。而内部的无边界自由流动需要外部边境的严格控制来托底,只有在外部对进入欧盟的人进行严格审核,保证进入欧盟的人群不会带来安全威胁,才能避免内部边界的重新设立、进而损害自由流动的一体化成果。①Camino Mortera-Martinez,“Why Schengen Matters and how to Keep It:A Five Point Plan”,May 2016,Centre For European Reform.当时,欧盟恰好面临越来越多的寻求庇护者和难民未经授权自发抵达边境寻求庇护的情况,因此,一个同时能够控制外部边境、处理难民和庇护问题的共同政策应运而生。

1999 年生效的《阿姆斯特丹条约》将难民和庇护问题从之前的第三支柱转移到《欧共体条约》中“自由、安全和正义”领域之下,并正式纳入欧盟法律框架。欧盟决定分两阶段建立欧洲共同庇护体系:第一阶段是在短期内系统规范成员国在庇护各项资格和程序上应遵守的共同最低标准;第二阶段则是在前期基础上协调各成员国的法律框架,以便最终形成统一的庇护政策。在欧洲共同庇护体系框架内,欧盟用新的《都柏林条例》(Dublin Regulation)取代了《都柏林公约》(Dublin Convention),还建立了用于储存和比较指纹数据的欧洲庇护指纹监测数据库(European Asylum Dactyloscopy Database,Eurodac)。②《都柏林公约》(Dublin Convention)于1990 年在爱尔兰都柏林签署,1997 年首次生效,2003 年被理事会第343/2003 号条例即新的《都柏林条例》(Dublin II Regulation,也称都柏林第二条例)取代。见“Dublin II Regulation”,Europe Union,https://eur-lex.europa.eu/EN/legal-content/summary/dublin-ii-regulation.html。2004 年,欧盟建立了对外边境行动合作管理机构(Frontex),主要负责协调并加强各国对外部边境的管制工作。③Chris Jones,“Briefing,Frontex:Cooperation with non-EU States”,Statewatch,March 2017,https://www.statewatch.org/media/documents/analyses/no-309-frontex-third-countries-agreements.pdf.

上述的政策和机构都有着明确针对性。首先,统一的庇护标准可以防止寻求庇护者和难民在不同国家进行未经授权的流动、对比寻求更好条件的“庇护购物”(asylum-shopping)行为,这些行为不仅会伤害庇护程序的正常运行,也会伤害欧盟内部的自由流动;统一的程序和标准还可以防止成员国进行“逐底竞争”(racetothebottom),借此阻止潜在申请人并将庇护责任转移到其他国家,从而导致成员国之间的负担不平衡。其次,《都柏林条例》规定了寻求庇护者必须在自己踏上的第一个欧盟国家申请庇护,这就确定了庇护的责任主体,即每个欧盟边境国家需要负责管理外部边境的一部分,对所有寻求庇护者和难民进行登记、审核和识别等工作,防止其随意进入欧盟进行二次流动。最后,对外边境行动合作管理机构的成立,是为了帮助成员国实施共同边境控制规则以及进行边境管理,这正好符合欧盟及其成员国想要防止更多未经授权的移民持续到达外部边境的利益。

观察欧洲共同庇护体系的发展缘由可知,庇护政策中有关外部边境的部分在某种程度上肩负着保护内部自由流动的责任。对外部边境的严格控制,要求对试图进入欧盟的人群进行严格的审核,最终只接受真正的难民。这是因为欧盟并不欢迎未经授权自发抵达外部边境的人群(被称之为“混合移民”),认为他们中的大多数人都是经济移民,即并未在自己的原籍国因战乱或政治迫害等受到威胁,只是为了利用庇护程序,以最小成本换取在经济发达的欧洲国家获得居留机会的投机取巧者。并且其中大多数人在被拒绝后并不愿返回,而是会流入到非正规经济中,从而带来安全风险和财政负担。欧盟对外部边境流入人群的这种敏感,导致了庇护政策缺乏稳健性。大批混合移民在危机状态下短时间内自发抵达边境,为边境国家处理庇护的能力带来挑战。边境国家难以区分难民和经济移民,无法避免他们的随意流动,增加其他非边境国家的不安全感。

(二)成员国保留自主权力,国家偏好影响庇护政策实施

欧洲共同庇护体系的发展并不顺利。难民和庇护问题同时涉及到边境管理、内政等部门,而这些都是国家的特权,所以欧洲共同庇护体系的发展是一个从成员国“各自为政”到形成超国家层面共同政策的过程,这要求国家必须让渡相当部分的权力,对难民态度不一、提供庇护条件不一的国家必须达成一致。在1999 年至2004 年欧洲共同庇护体系发展的第一阶段,坦佩雷计划中的预定目标并没能全部实现,导致第二阶段无法按期开始和执行。欧盟在报告中指出,由于决策过程和当前体制背景的限制,某些政治承诺无法在欧洲层面上达成协议,成员国有时不愿意在新的欧洲框架内合作,于是在海牙计划(the Hague Programme)中要求最迟于2010 年底前通过欧洲共同庇护体系建设第二阶段的文书和措施。①“The Hague Programme:10 Priorities for the Next Five Years”,Europe Union,https://eurlex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=LEGISSUM:l16002.

第二阶段的发展同样有很多问题。比如由于对所列出的十个国家是否真正安全缺乏统一意见,成员国间没能形成关于安全原籍国的最终名单;不同成员国内部情况和承认率差异过大,为难民提供保护的水平仍然不够强;要求加快庇护程序的压力,在一些国家导致了申请者难以行使上诉等合法权利等。②Elspeth Guild,“The Europeanisation of Europe's Asylum Policy”,International Journal of Refugee Law,Vol.18,No.3,2006,pp.630-651.在分歧和问题未能有效解决的情况下,欧盟认为欧洲共同庇护体系第二阶段的最后期限可能不得不再次延迟。③“Policy Plan on Asylum,An Integrated Approach to Protection across the EU”,Europe Union,https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0360:FIN:EN:PDF.欧盟委员会于2008 年6 月发布了《欧洲移民和庇护契约》(European Pact on Immigration and Asylum),意在为欧洲共同庇护体系的发展重新提出建议,但谈判的进展非常缓慢,契约中提出的第二阶段计划实际在2009年12月《里斯本条约》(the Lisbon Treaty)生效后才通过。④“European Pact on Immigration and Asylum”,Europe Union,https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=LEGISSUM%3Ajl0038.所有立法文件直到2013 年7 月才最终正式生效。

整个过程表明,欧盟和成员国之间在庇护政策发展过程中进行的权力让渡和政治协调并不是一帆风顺的。尽管经过漫长谈判各国达成一定妥协,但由于法律只设定了国家立法必须满足的门槛,国家可以引入或保留相关条款的基本原则没有改变,在各成员国的庇护传统、司法解释、行政环境等方面存在较大差异的前提下,庇护政策的具体实践很难达到完全统一。比如欧盟法律要求提供给被认可的难民3 年居留权,瑞典则为难民提供永久居留权;在丹麦的寻求庇护者被允许立即找工作,但捷克和法国则在递交申请的一年后才提供这项权利,而在意大利只有正式获得难民身份后才可以找工作。⑤“Factbox:Benefits Offered to Asylum Seekers in European Countries”,Reuters,September 16,2015,https://www.reuters.com/article/us-europe-migrants-benefits-factbox-idUSKCN0RG1MJ20150916.欧盟没有共同的庇护法律,没有联邦庇护法院,也没有统一的行政和执法权力,国家依然是最终决定是否给予寻求庇护者和难民辅助保护身份的主体,拥有相当大的自主权力。

观察欧洲共同庇护体系的发展过程可知,成员国保留过多的自主权力是欧盟庇护政策的固有弱点之一。它使得欧盟执行庇护政策时可能面临部分成员国的掣肘,成员国会因为自身偏好从而拒绝执行欧盟的政策要求。成员国的偏好是不可预测的,他们的偏好可能会受到难民主体、国内政治、经济成本等方面的影响,而欧盟对此并没有有效的解决机制或方法。当危机状态下,如果成员国因某种因素的影响拒绝响应欧盟指令接受超出基本义务以外的负担,将会使得庇护政策的执行效果大打折扣,进而破坏欧盟内部在难民和庇护问题上的共识和团结。

三、两次难民危机的异同及欧盟庇护政策的差异化应对

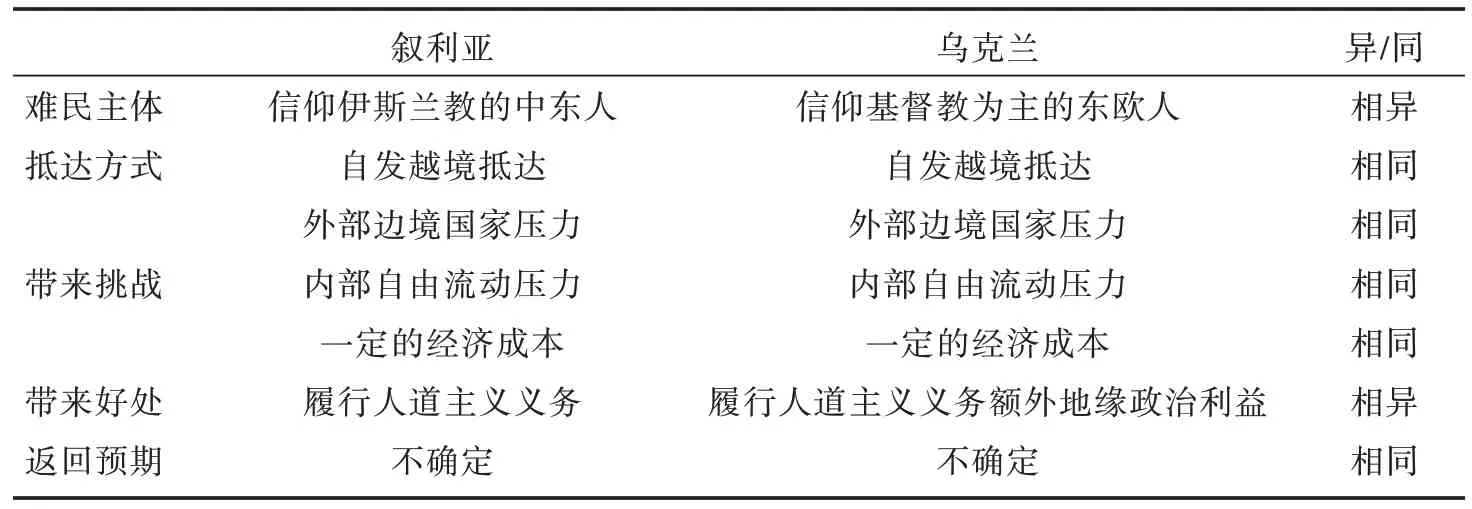

对两次难民危机进行比较,可以提炼出主要的异同点(具体见表1)。一是难民主体不同。2015 年的叙利亚难民危机,难民主体是信仰伊斯兰教的中东人,而2022年的乌克兰难民危机,难民是信仰基督教的东欧人。这一点大大影响了许多欧盟成员国的偏好,他们拒绝响应欧盟指令接纳前者,但是与欧盟配合一致接受后者。二是不同的政治利益。对欧盟来说,俄乌冲突也是一场针对欧洲的战争,帮助乌克兰就是帮助自己。但是帮助叙利亚难民没有额外的政治利益,只是在履行基本的人道主义义务。这一点影响了欧盟外部边境的控制程度,对叙利亚难民依照《都柏林条例》进行严格控制和审核,对乌克兰难民则开放了边境,允许其进入和自由流动。

表1:叙利亚和乌克兰两次难民危机的异同对比

(一)应对叙利亚难民危机

叙利亚内战导致大量中东人口向欧洲流动,直接引爆了难民危机。据欧洲统计局的数据,2013 年欧洲接到的庇护申请大约在40 万份左右,2014 年升至60 万份,到2015 年已经超过120 万份,其中绝大部分是叙利亚人。①“Eurostat Statistics Explained”,Eurostat,https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Annual_asylum_statistics.这些寻求庇护者和难民主要通过四条线路去往欧洲:从利比亚和突尼斯出发,经利比亚最终到达意大利和马耳他的中地中海线路,从摩洛哥去往西班牙大陆及其飞地的西地中海线路,从土耳其到希腊的东地中海线路,以及包含西巴尔干和东巴尔干的东欧线路。其中从土耳其到希腊的线路在2015 至2016 年间通过了当时的最大人流量。①“Migratory Routes”,FRONTEX,https://frontex.europa.eu/what-we-do/monitoring-andrisk-analysis/migratory-routes/western-mediterranean-route/.

1.严控外部边境,但无法阻止流入,内部流动被破坏

由于庞大的难民数量以及偷渡、人口贩运等非法商业行为带来的挑战远远超出了边境国家的应对能力,都柏林体系首先被动摇。持续不断的无序和混乱让边境国家既无法及时有效处理庇护申请,也没能彻底阻止人群的入境和流动。同时因为边境管理不善、无法有效识别难民,给外界留下了“恐怖分子很容易通过移民路线进入欧洲”的印象。②“Explaining the Main Drivers of Anti-Immigration Attitudes in Europe”,EYES ON EUROPE,November 30,2020,https://www.eyes-on-europe.eu/explaining-the-main-drivers-of-antiimmigration-attitudes-in-europe/.为减轻压力并规避风险,各国政府陆续关闭边境,首先是土耳其和希腊边境,不久后是东塞尔维亚和匈牙利边境以及土耳其和保加利亚边境,再之后匈牙利和克罗地亚的边境也被关闭。此外,希腊、保加利亚、匈牙利等国家还在其外部边境上部署栅栏、哨所、隔离带,并派驻人员巡逻,同时不断加强监管和审查措施。但外部过境地点的关闭没能完全阻挡难民的持续流入,2015 年8 月默克尔领导的德国政府宣布的“欢迎政策”更是对难民起到了刺激作用,在更多难民决心继续前往西北欧国家的压力下,一些欧盟国家开始放弃对寻求庇护者和难民进行管理,直接让人群越过边境并期望他们尽快流动到其他国家。当外部国家无法控制边境,内部原本的自由流动成为劣势,大量没有合法身份也没有经过备案的混合移民能够在未经授权的情况下随意流动,导致西北欧成员国如比利时、丹麦、瑞典等也纷纷重新建立了内部的边境管制,并在规定的期限截止后申请继续延长。此时,欧洲共同庇护体系难以正常运行,申根区也面临无法自由通行的困难。

为了解决问题,欧盟试图减轻边境国家的庇护压力,同时减缓难民流入的速度。2015 年5 月,欧盟委员会发布《欧洲移民议程》(the European Agenda on Migration),它在2016 年的5 月和7 月以两套立法提案的形式提出。文件中提出的诸多措施中被最快应用的是热点方法(hot spot approach),即与一线成员国希腊和意大利实地合作,在边境建立处理中心并迅速识别、登记、采集入境移民的指纹,避免大量难民在边境上滞留,工作由欧洲庇护支持办公室、欧洲边境和海岸警卫队、欧洲执法合作局(the European Union Agency for Lar Enforcement Cooperation,Europol)共同承担。①“Communication from the Commission to the European Parliament,the Council,the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions:A European Agenda on Migration”,Europe Union,https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A52015DC0240.同时欧盟加紧与非欧盟国家进行合作。2016 年3 月,欧盟与土耳其达成一项旨在遏制西巴尔干路线上难民流动的复杂协议,简单来说就是土耳其负责接纳从中东而来的难民,阻止他们继续前往欧洲,每一名难民被土耳其接纳,欧盟就从土耳其已经确认的难民群体里接纳一名,同时欧盟放松对土耳其签证政策。②“EU-Turkey Statement & Action Plan”,European Parliament,https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-towards-a-new-policy-on-migration/file-eu-turkey-statement-action-plan.此外,2016 年11 月,欧盟与阿富汗政府达成协议,允许驱逐部分阿富汗寻求庇护者。③“The European Union and Afghanistan Reach an Arrangement to Tackle Migration Issues”,European Commission,October 3,2016,https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEX_16_3282.2017 年2 月,欧盟以及意大利和利比亚政府的海岸警卫队合作,定期拦截和遣返地中海上的移民船只。

2.成员国与欧盟存在分歧,拒绝责任分担

由于边境国家无法处理庞大的登记、审核需求,越来越多的寻求庇护者和难民被滞留在外部边境上。欧盟希望按照人口分布和富裕程度决定滞留的共约16 万难民的分配,但成员国彼此之间在责任分担问题上存在分歧。中东欧成员国态度强硬:匈牙利和波兰表示不接受,捷克接受的人数很少。捷克总统米洛什·泽曼(Miloš Zeman)一直认为穆斯林融入西欧这件事几乎是不可能的。①Sara Malm,“‘It's Practically Impossible to Integrate Muslims into Western Europe,’says Czech President Ashe Blames Islamic Culture for Cologne Sex Attacks”,Daily Mail.com,January 17,2016,https://www.dailymail.co.uk/news/article-3403603/It-s-impossible-integrate-Muslim-community-Western-Europe-says-president-Czech-Republic.html.其发言人曾表示接受移民将为野蛮袭击创造肥沃的土壤。匈牙利总理维克托·欧尔班(Viktor Orban)是移民的坚定反对者,他认为融入欧洲的移民是“毒药”和“穆斯林侵入者”,“每一个移民都构成公共安全和恐怖风险”。②Rebecca Staudenmaier,“Hungary's Orban Tells Germany:‘You Wanted the Migrants,We Didn't’”,DW,January 8,2018,https://www.dw.com/en/hungarys-orban-tells-germany-you-wanted-the-migrants-we-didnt/a-42065012;Cynthia Kroet,“Viktor Orbán:Migrants are‘a Poison’”,POLITICO,July 21,2016,https://www.politico.eu/article/viktor-orban-migrants-are-a-poison-hungarian-prime-minister-europe-refugee-crisis/.当时波兰执政的右翼民粹主义政党法律与正义党领导人将伊斯兰教描述为“欧洲必须自卫”的“文化攻势”,宣布拒绝接受任何来自欧盟配额的难民。③当时的民意调查显示约四分之三的波兰人反对接受来自非洲和中东的难民。新的民意调查显示情况在2021 年有所改变,见Jan Cienski,“Why Poland doesn't Want Refugees”,POLITICO,May 21,2017,https://www.politico.eu/article/politics-nationalism-and-religion-explain-why-poland-doesnt-want-refugees/;Daniel Tilles,“Ma-jority of Poles now Favour Accepting Refugees”,Notes from Poland,February 22,2021,https://notesfrompoland.com/2021/02/22/majority-of-poles-now-favour-accepting-refugees/。除了态度强硬不接受难民的国家,还有放弃欢迎难民政策的国家。德国在“欢迎政策”之后面临难以承受的难民数量,默克尔在地区性选举中遭受了重大损失,反对声浪屡屡出现,于是最终恢复了边境管制。一向欢迎难民的瑞典,在接纳难民三个月后发现无法承担更多负担,最终也宣布关闭边境。瑞典和芬兰还主动选择降低了提供保护的水平,从而避免自己成为更多难民的主要目的地。与此同时,许多国家的右翼民粹主义势力利用舆论对难民身份的怀疑和反对开始捞取政治利益,这样的政治生态反过来又加强了各国拒绝难民的态度。

为了解决问题,欧盟各主要成员国呼吁保持团结,同时希望从制度上促进成员国间的合作。默克尔在一次新闻发布会上表示,只有欧盟各成员国团结一心担负起难民和保护外部边境的责任,申根机制才会继续运作。④《默克尔:欧盟各国共同担负难民和保护边境责任申根机制才会继续运作》,俄罗斯卫星通讯社2016 年1 月7 日。欧盟内政专员迪米特里斯·阿夫拉莫普洛斯(Dimitris Avramopoulos)公开反对当时一些成员国想要延长引入边境检查的建议,称“当申根死亡时,欧洲就会死亡”。①《申根协议》规定,出于安全原因允许成员国暂时重新引入边境检查,最长可达六个月,在面临重大挑战时可以延长至两年,欧盟委员会当时希望在2017 年11 月结束延期,但一些成员国考虑延长三年。相关研究见Elspeth Guild,“Schengen Borders and Multiple National States of Emergency:From Refugees to Terrori-sm to?COVID-19”,European Journal of Migration and Law,published online 21 December 2021。②Wesley Dockery,“What is the Schengen Area and How Does It Impact Refugees?”,INFOMIGRANTS,October 31,2017,https://www.infomigrants.net/en/post/5791/what-is-the-schengen-areaand-how-does-it-impact-refugees.《欧洲移民议程》中提出了一些弥合成员国差异的改进措施,如缩短庇护程序、建立一份安全原籍国的共同清单;拟议新的资格指令,对二次流动进行更严格的制裁以及对难民进行强制性身份审查;修订新的接收指令,确保接收条件的尊严以及更协调的标准;改革《都柏林条例》,保留现行标准但辅以纠正性分配机制;修订欧洲庇护指纹数据库条例;将欧洲庇护支持办公室从一个支持性的欧盟机构转变为完全成熟的欧盟庇护机构(EU Agency for Asylum,EUAA);③2022 年1 月19 日EUAA 正式开始工作,其业务能力被加强,并配备了必要的人员、工具和财政手段。见:“Migration and asylum pact:Council Adopts EU Asylum Agency Regulation”,Council of the EU,December 9,2021,https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/12/09/migration-and-asylum-pact-council-adopts-eu-asylum-agency-regulation/;“New EU Asylum Aagency to Provide Greater Rights Protection”,INFOMIGRANTS,January 20,2022,https://www.infomigrants.net/en/post/38027/new-eu-asylum-agency-to-provide-greater-rights-protection。制定欧盟重新安置框架(Union Resettlement Framework),规定关于接纳的共同规则,包括提供财政支持。④见Malin Bjork,“EU Resettlement Framework”,https://www.europarl.europa.eu/legislativetrain/theme-towards-a-new-policy-on-migration/file-jd-eu-resettlement-framework。但自立法提案提出的2016 年开始,尽管欧盟一直在对具体细则进行谈判,但由于文件在理事会受阻及其连锁反应,很多立法行为并没有被通过。

(二)应对乌克兰难民危机

2022 年2 月俄罗斯和乌克兰之间爆发的冲突导致了乌克兰难民危机的发生。据联合国难民署的数据,此次冲突导致乌克兰总人口的三分之一被迫离开自己的国家。截至2022 年8 月,在欧洲各地有记录的乌克兰难民达到637 万。由于地理的临近性,除了俄罗斯以外,绝大多数难民选择逃往其西部邻国,主要的欧盟国家包括波兰、斯洛伐克、匈牙利、罗马尼亚等。由于乌克兰要求18 至60 岁的本国男子必须留在乌克兰,因此绝大多数难民都是妇女和儿童,以及一些独自逃亡的乌克兰人。从具体数据来看,冲突爆发仅半个月,就有至少100 万儿童被迫流离失所,仅在波兰一个国家就有超过150 万乌克兰人入境。

1.开放外部边境,允许进入和流动,启动临时保护指令

欧盟的边境这一次也受到了考验,但欧盟的应对方式与过去相比全然不同。首先,乌克兰人不必一定遵守都柏林体系在边境国家申请庇护,这也就避免了难民在边境的滞留和混乱。在成员国层面,俄罗斯和乌克兰爆发冲突之前,波兰政府就要求社区为未来可能多达100 万名的难民做好准备,波兰还大大减少了通常的边境手续,并表示接受各种身份证件。欧盟层面也暂时放松了乌克兰与欧盟边境的管制,俄乌冲突爆发后不到一周,欧盟委员会就发布新的指导方针,以帮助欧盟国家有效地管理入境人员,避免拥堵,并协助边防警卫在成员国与乌克兰的边境进行检查,包括简化对弱势人员的边境管制和建立临时过境点。欧洲议会还批准部署欧洲边境和海岸警卫队开展所有活动中的支持项目,尤其是帮助非欧盟成员国摩尔多瓦管理从乌克兰越境的大量人员。①“Providing Operational Guidelines for External Border Management to Facilitate Border Crossings at the EU-Ukraine borders”,Commission Communication,March 4,2022,https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ%3AJOC_2022_104_I_0001&qid=1646422292305.

除了被允许顺利通过外部边境,乌克兰人还被给予直接在内部自由流动的权利。自冲突爆发后,乌克兰西部的利沃夫市成为乌克兰人去往欧洲的重要集结地和过境点,火车从这里出发,将难民运送到靠近斯洛伐克、匈牙利和波兰边境的各个过境点,大多数难民从这些地点出发,继续前往欧洲其他地区。②Patrick J.Mcdonnell,“City in Poland's Southeast becomes Major Travel Hub for Refugees from Ukraine”,Los Angeles Times,March 2,2022,https://www.latimes.com/world-nation/story/2022-03-02/poland-przemysl-ukraine-refugees-ukraine.其它主要过境点还包括罗马尼亚的一些城市以及摩尔多瓦。乌克兰难民进入欧盟后可以选择到有社会关系存在或庇护条件更好的欧盟国家。奥地利、比利时、捷克、丹麦、芬兰、法国、德国、匈牙利、立陶宛、荷兰、波兰、罗马尼亚、斯洛伐克和瑞士等欧洲国家的铁路公司,甚至允许乌克兰难民免费乘火车旅行。

逃离乌克兰的难民还不必通过标准的庇护程序。自2017 年以来,乌克兰与欧盟的协议保证了持有生物识别护照的乌克兰人在申根区免签证停留90 天,俄乌冲突发生之后,委员会呼吁成员国以人道主义为由授权那些没有此类护照的人入境和停留。其中爱尔兰和丹麦虽然有退出条款,不受该立法的约束,但是也采取了类似的政策,丹麦允许乌克兰人直接获得两年的居留期限,爱尔兰宣布取消对乌克兰人的签证要求,自动给予90 天的停留和调整期。①“Which Countries have Relaxed Entry and Visa Requirements for Ukrainian Nationals”,Euronews,March 2,2022,https://www.euronews.com/travel/2022/03/01/which-countries-have-relaxedentry-and-visa-requirements-for-ukrainian-nationals.在2022 年3 月1 日的特别全体会议上,欧盟通过了一项决议,将自2001 年就生效的临时保护指令首次激活,由此可以向逃离乌克兰的人立即提供欧盟的临时保护,最初期限为一年。②“Invasion of Ukraine:MEPs Call for Tougher Response to Russia”,European Parliament,March 1,2022,https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220227IPR24205/invasion-ofukraine-meps-call-for-tougher-response-to-russia.由此,乌克兰的流离失所者可以在整个欧盟范围内享受同样的权利,如居留、工作、住房以及获得社会福利和医疗援助,欧盟还同意有临时身份的乌克兰人在欧盟继续使用其驾驶执照。最新的消息是,欧盟已自动授予乌克兰人在其27 个成员国逗留和工作长达三年的权利。③Jennifer Rankin,“Ukraine Refugees Given Right to Live in EU for Three Years”,the Guardian,March 2,2022,https://www.theguardian.com/world/2022/mar/02/ukraine-refugees-right-to-livein-eu-plan.

2.成员国与欧盟保持一致,进行责任分担

欧盟各成员国也并没有在责任分担问题上出现分歧。原本强烈反对接纳难民的维谢格拉德国家中,波兰允许没有护照的乌克兰人入境,还在边境开设了多个接待中心。匈牙利总理欧尔班也表示,该国正在接受乌克兰的所有公民和合法居民,同时还可以向没有旅行证件的人提供旅行证件,匈牙利还允许经过适当筛选后从第三国抵达匈牙利的人入境。④Amanda Coakley,“Hungary’s Orban Defends Response to Ukraine War Refugee”,Al Jazeera,March 3,2022,https://www.aljazeera.com/news/2022/3/3/hungarys-orban-defends-response-to-ukrainewar-refugees.斯洛伐克同样允许没有旅行证件的乌克兰人进入领土并逗留90 天,并于2 月26 日宣布进入紧急状态,政府批准了一项1300 万欧元的基础设施法案,以加强乌克兰边境基础设施和完善庇护设施。欧盟层面上,欧洲议会议员呼吁欧盟引进一个适当的移民系统,分担难民责任。

欧盟的团结还体现在财政方面。2022 年3 月8 日,为了与那些受影响最大的成员国分担财政成本,欧盟委员会提出了欧洲难民凝聚力行动(the Cohesion's Action for Refugees in Europe,CARE)计划,将从2014 年至2020 年未动用的“移民和内部安全”资金中拿出4.2 亿欧元重新分配给接收了乌克兰难民的成员国,欧洲议会于3 月24 日批准了该计划,还将庇护、移民、融合基金和内部安全基金的运作期限延长一年,直到2024 年年中。①“Ukraine:Cohesion Funding to Support People Fleeing Russia’s Invasion of Ukraine”,European Commission,March 8,2022,https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_1607.接受难民人数最多的国家波兰和按人口计算难民最集中的非欧盟国家摩尔多瓦已经向欧盟要求获得额外支持,2022 年4 月5 日,德国、法国、罗马尼亚等几个国家统一向摩尔多瓦提供6 亿多欧元的援助。②Thomas Escritt,“Donors Give 659.5 mln Euros in Aid to Moldova”,Reuters,April 6,2022,https://www.reuters.com/world/europe/germany-working-freeing-moldova-russian-dependency-2022-04-05/.2022 年6 月23 日,议会再次批准了一项4 亿欧元的一揽子支持计划,帮助接纳大部分难民的欧盟国家应对紧急移民和提高边境管理措施。③“Ukraine:MEPs Say Yes to EU Aid Package to Help Member States Welcome Refugees”,European Parliament,June 23,2022 https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220623IPR33701/ukraine-meps-say-yes-to-eu-aid-package-to-help-member-states-welcome-refugees.

四、欧盟庇护政策做出差异化应对的原因

欧盟庇护政策特点决定了其应对难民问题时可能出现的差异。根据对两次难民危机的案例比较可以发现,导致欧盟的庇护政策做出差异化应对的原因主要有两个。

(一)地缘政治因素影响边境控制

难民带来的政治利益决定外部边境控制的程度,叙利亚难民危机中对难民流入进行严格控制,乌克兰难民危机中对难民开放边境,允许流入和自由流动。叙利亚难民危机时,难民之所以在边境滞留并造成混乱,原因在于边境国家必须坚持执行都柏林条例,他们必须对抵达人群进行登记、审核和区分,阻止未经授权的流入。但人群数量和流入速度已经超出了这些国家的能力,希腊、意大利、西班牙等国家已经不堪重负。但在乌克兰难民危机中,都柏林体系没有成为必须项,成员国和欧盟层面都保持了边境的开放,同时还为乌克兰人能顺利入境取消了不必要的身份和安全检查。申根区的自由流动没有受到威胁,乌克兰人进入欧盟后被允许自由流动,前往他们有社会关系或者能提供更好庇护条件的国家。在应对大批乌克兰人入境的整个过程中,没有发生以往常规庇护程序中存在的延误和官僚作风,反而激活了在叙利亚难民危机期间没有被激活的临时保护指令。这是因为在欧洲,俄罗斯对乌克兰的“入侵”被广泛描述为一场针对欧洲的战争,也是对国际安全秩序的直接挑战,危在旦夕的不仅仅是乌克兰,还有欧洲安全的未来。①“The Russian Attack on Ukraine Marks a New Era for Europe,MEPs say”,European Parliament,March 1,2022,https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220227IPR24204/the-russian-attack-on-ukraine-marks-a-new-era-for-europe-meps-say.欧盟的共识是,普京领导下的俄罗斯对西方利益和全球秩序构成主要安全威胁,一个与俄罗斯持续对抗的时代到来了,这需要北约重新考虑其长期战略、态势和存在,欧洲需要和美国一起在军事和非军事部分合作以遏制和威胁俄罗斯。②“Europe in the Interregnum:Our Geopolitical Awakening after Ukraine”,The European External ActionService,March 24,2022,https://www.eeas.europa.eu/eeas/europe-interregnum-our-geopolitical-awakening-after-ukraine_en.因此,出于对欧洲安全的维护、对一个自由的乌克兰的维护,欧盟必须全力支持乌克兰,对乌克兰难民的欢迎理所当然是其中非常重要的部分。③“Putin's War Has Given Birth to Geopolitical Europe”,The European External Action Service,March 3,2022,https://www.eeas.europa.eu/eeas/putins-war-has-given-birth-geopolitical-europe_en.

(二)文化因素影响成员国偏好

难民主体差异影响成员国偏好,叙利亚难民危机中成员国反对欧盟,乌克兰难民危机中成员国配合欧盟。叙利亚难民危机之时,边境管理混乱给欧洲人带来的感觉是“恐怖分子”很容易趁虚而入,对边境加强控制是阻止身分不明者进入欧洲的最好方式。欧洲的一些政治精英和右翼分子认为,中东人的到来会影响欧洲国家文化和种族的同质性,他们是不能融入欧洲社会的“他者”。与之相反,乌克兰人被欧盟各国视作“我们”,尤其是中东欧国家,认为乌克兰人和自己在文化和种族上是相似的,并且由于共同的历史记忆从而充满了对俄罗斯的恐惧和反感。同时,在战斗的乌克兰人被描绘为英雄,他们正在保卫自己的国家免受最强大的军事力量之一的侵害。那些流离失所的乌克兰人来自“相对文明、相对欧洲的城市”,他们“看起来就像住在你隔壁的任何欧洲家庭”。①Bina Fernandez,“Refugees,Reporting and the Far Rights:How the Ukraine Crisis Reveals Brutal‘Everyday Racism’in Europe and Beyond”,the Conversation,March 6,2022,https://theconversation.com/refugees-reporting-and-the-far-right-how-the-ukraine-crisis-reveals-brutal-everydayracism-in-europe-and-beyond-178410.保加利亚总理基里尔·佩特科夫(Kiril Petbov)说:“……这些人是欧洲人,他们聪明、受过教育……这不是我们习惯的那些难民——不确定他的身份,不知道他的过去,他们很有可能是恐怖分子。”②Renata Brito,“Europe Welcomes Ukrainian Refugees-Others,Less So”,The Associated Press,March 1,2022,https://apnews.com/article/russia-ukraine-war-refugees-diversity-230b0cc790820b9bf 8883f918fc8e313.因此,宗教、种族等文化因素在部分成员国对难民态度差异和政策选择差异上的影响是不能被忽视的。这不仅因为对难民身份进行认定和最终接纳的主体仍然是国家而非其他政治行为体,还因为难民被接纳的理由强调的是对难民本身逃离迫害的好处,而非对接纳国的关系和贡献,但国家履行自己提供国际保护的义务时,势必也会考虑自己的成本和利益。这里的成本和利益,不仅仅是指财政开支等物质方面的考虑,还包括维持自己国家身份认同等文化方面的考虑,而后者作为一种可被建构的存在,很难逃脱种族主义、伊斯兰恐惧症等文化因素的影响。

五、结语

欧盟对两次难民危机进行差异化应对的原因背后,揭示了庇护政策的改革和进行难民治理需要考虑的两个问题。

首先是必须认识到难民跨越物理边界的流动是不可控的。难民是欧盟面临的长期性问题,在具有政治利益的前提下能够开放边境是一种特殊情况,欧盟必须考虑在不具备政治利益的情况下如何更好地应对难民危机。从技术层面来看,第一,需要对庇护程序的运行作出更合理的安排。欧盟必须提高边境应对危机的能力,确保接纳难民工作的有序和高效运行。一方面是改革现有的都柏林体系,降低成员国之间发生分配冲突的可能性,不再让第一入境国承担全部处理庇护申请的责任,这就需要加强非边境地区的成员国的责任分担;另一方面需要加强审核庇护申请的能力,对身份进行高效识别和筛选才能在保护真正难民和排除经济移民中作出平衡,这需要培训更多的专业人士,因为遗失或伪造身份和旅行证件会增加审核的难度。接纳主体在面对大规模的流入人群时表现出良好的管理能力,不仅能为后期工作打好基础,也可以降低国内的政治反弹和舆论抵触。第二,欧盟必须提供更多合法庇护渠道来取代难民对于非法渠道的需求,这样才能从根源上打击人口贩运和偷渡现象,降低边境面临的安全风险。对许多处于战争和冲突状态的国家公民来说,离开本国的合法途径很少,甚至可能因为国家行政能力的崩溃导致无法获取有效的身份和旅行证件,再加上标准庇护程序中进行难民身份确定的过程漫长且相对较低的承认率,①“Responding to the Asylum and Access Challenge”,ECRE andUS committee for Refugees,April,2003.②难民身份确定的核心标准和最佳做法等介绍具体见:“Refugee Status Determination”,UNHCR,https://www.unhcr.org/refugee-status-determination.html。导致越来越多寻求庇护者和难民放弃官方渠道,选择自发并往往是非法的形式去往欧洲。③这种趋势早在90 年代中期就已经出现。具体见:“Asylum in Europe:Numbers and Costs”,Migration News,December,1995,https://migration.ucdavis.edu/mn/more.php?id=825。

其次是必须认识到难民流动除了跨越物理边界外,也在跨越文化边界,因此必须重视文化因素的重要性。叙利亚和乌克兰难民给欧盟带来的挑战非常类似,但欧盟仅在乌克兰难民危机期间激活了临时保护指令。这证明,如果成员国能够达成一致并与欧盟相配合,那么寻求庇护者和难民短时间内的大量涌入并不一定会导致庇护政策的应对失败。从这个意义来说,“难民危机”实际上是一个难民政策危机,它的发生是因为成员国的合作意愿在不同程度上受到了文化因素的影响,继而影响了政策的执行和有效性,而这一点在庇护政策的制定中常常被忽视。一般的庇护政策往往聚焦于技术性问题,比如怎样确定难民身份、提供什么标准的保护水平、如何遣返申请被拒者等。尽管也有促进被接纳的难民融入社区的政策,但这仅仅是针对难民而非针对接纳国公民的工作。难民的宗教、种族特性大多与当地社区一贯的传统有极大差异,这种文化性的冲突和矛盾超越了当下庇护政策的功能范围,这对接纳主体的治理智慧提出了更多挑战。信仰、规范、舆论等都是可建构的,接纳国在本国内部、共同体在成员国间对普通公民的想法予以关注,尊重他们对于社会稳定和身份认同的敏感性并谨慎处理好相关问题,才能最大程度降低接纳难民需要付出的非物质成本。