黄河流域污染密集型产业时空演化特征及其影响因素研究

2023-08-06卢丽文李小帆

卢丽文,李小帆

(1.信阳师范学院 旅游学院,河南 信阳 464000;2.武汉工程大学 法商学院,湖北 武汉 430074)

0 引言

黄河流域又被称为“能源流域”,是我国重要的能源、化工、原材料和基础工业基地[1]。近年来,黄河流域工业保持较高增长,但同时也面临资源耗竭、环境污染、生态破坏等问题,成为我国发展与保护矛盾比较突出的区域[2-4]。2019 年9 月,习近平总书记在黄河流域生态保护和高质量发展座谈会明确指出黄河流域在我国经济社会发展和生态安全方面具有十分重要的地位,同时提出黄河中上游省区存在传统产业转型升级步伐滞后的问题[1]。显然,黄河流域如何处理好产业发展与环境保护的关系成为一个亟待解决的科学问题和亟须推进的现实任务。目前,对黄河流域产业发展与生态环境问题的研究主要集中在产业发展与环境污染关系[5-6]、产业发展的环境承载力评价[7-8]与产业绿色化发展[9]方面,从地理空间视角研究具有污染排放高强度特征的污染密集型产业的空间布局与转移的研究较少。污染密集型产业具有导致污染与促进经济增长的双重属性,其空间转移也是导致污染转移与扩散的重要原因[10-11]。研究污染产业的空间布局及其驱动因素,是对经济活动面临环境问题的响应,也是经济地理学研究环境问题的重要视角,可以为区域转型期制订合理的污染产业转移政策提供借鉴意义,是区域可持续发展的重要议题[12]。2001—2016年,黄河流域污染密集型产业产值增长16.42 倍,而同期全国增长11.84 倍,长江流域经济带增长11.39 倍。在此背景下,本文明确黄河流域污染密集型产业布局的规律,探索驱动污染密集型产业时空演变的驱动因素,以期为黄河流域地区产业政策和产业布局的制订,促进产业合理有序转移,实现经济效益与环境保护的协调发展,推动黄河流域生态保护和高质量发展提供科学的理论依据。

污染密集型产业时空演变研究成果主要集中在污染密集型产业界定、污染密集型产业时空演变特征及污染密集型产业时空演变驱动因素三大方面。关于污染密集型产业的界定,学者们采用的方法主要有:比较产业的污染治理成本[13]、比较污染的排放强度即将单位产值污染排放量[11]、比较污染排放的规模即排放量占所有工业部门总排放量的比[14-15];还有学者认为单一指标的测算方法不能全面体现污染排放状况,提出利用综合污染密集指数即综合比较污染排放强度与污染排放规模[10,16]这一指标更为合理。关于污染密集型产业时空演变特征,学者主要以国与国间、国家、省级与市域等不同空间研究尺度为对象,对区域污染密集型产业的空间转移规律展开了一系列研究[16-21];部分学者研究表明,污染密集型产业存在由发达地区向欠发达地区转移的特征[16-20];也有部分学者则支持污染密集型产业转移的黏性依然存在,认为我国污染密集型产业并没有发生预期理论的由发达地区向欠发达地区大规模的产业转移[22],污染密集型产业存在明显的就近转移现象,省内也表现出明显的就近转移规律[23]。在污染密集型产业时空演变驱动因素方面,多数学者采用多因素分析法进行分析,主要包括传统的地理区位因素如劳动力成本、交通基础设施、资源、技术、要素成本等;也有学者强调新经济地理因素如产业集聚,还有学者强调制度因素如环境规制,得出的研究结论也不尽相同。仇方道等[16]发现技术创新、产业结构是驱动污染密集型产业转移由苏北地区向苏南地区转移的原因;王亚平等[24]研究发现环境规制、劳动成本、国际贸易、产业集聚和基础设施等是影响山东省污染密集型产业时空演变的影响因素;CHUNG[25]研究发现环境规制差异是驱动高污染行业向环境规制宽松国家转移的重要因素;赵细康等[11]则发现环境规制并不是导致广东省省内污染产业空间转移的主导因素;段娟等[26]发现技术和劳动力成本都是影响京津冀城市群污染密集型产业空间转移的重要因素,环境规制影响相对较弱;沈静等[21]研究发现环境规制严格程度的变化使其从影响佛山市污染密集型企业区位变动次要因素逐渐成为推动企业空间格局变化的重要因素,且其影响存在产业的异质性。

空间尺度是研究污染密集型产业空间格局及其驱动因素的重要视角,实证分析的区域、尺度、模型对研究问题的结果有直接影响,不同研究在关注对象、变量选取、研究尺度等方面存在差异,得到的结论也不尽一致。污染密集型产业的区域研究集中在国家、省域、市域尺度,较少关注流域尺度,尤其是黄河流域,尚未有针对性的研究成果。且大部分的研究都忽视了产业的异质性导致的差异,本文创新性地将污染密集型产业划分为水污染型产业、大气污染型产业和土壤污染型产业,对污染密集型产业的空间演化规律进行更为科学与精准的分析。本文试图回答下述问题:(1)近十几年来,黄河流域污染密集型产业呈现怎样的增长态势及空间转移规律,不同类型的污染密集型产业空间布局特征有何差别。(2)当前黄河流域污染密集型产业时空布局的演化,是受到了要素成本驱动、环境规制级差,还是产业集聚的区际转移黏性所致?

1 数据来源及研究方法

1.1 研究方法

1.1.1 核密度估计

核密度可以用来分析事件的分布形态特征,运用核密度估计法对污染密集型产业产值进行拟合得到其概率分布曲线,能有效展示黄河流域污染密集型产业分布的整体情况,全面掌握其演变轨迹,计算公式如下:

式中:f(x)为核密度估计值;n为省区数量;h为带宽;k则为核函数;x为变量值;xi为标记点。

1.1.2 基尼系数

基尼系数可以用来衡量黄河流域地区污染产业的集聚与扩散程度,其计算公式为:

式中:n为省区数量为黄河流域污染密集型产业产值的平均值;x1,x2,…,xn为排序从大到小的省域污染密集型产业产值。

1.1.3 产业转移系数

产业转移系数可以用来探测产业在区域的空间集聚与扩散的方向,其计算公式为:

1.2 研究对象及数据来源

本文研究区域对象为黄河流域地区9 省区,其中上游地区为青海、四川、甘肃、宁夏、内蒙古,中游地区为山西、陕西,下游地区为河南、山东。由于《中国工业经济统计年鉴》分行业工业销售总值的数据目前更新至2016 年,因此,本文的研究时间段选择为2001—2016 年,基础数据来源于2002—2017 年的《中国工业经济统计年鉴》《中国统计年鉴》《中国环境年鉴》。

2 污染密集型产业时空演化特征分析

2.1 污染密集型产业的界定

本文参考仇方道等[16]的污染排放密集指数分析法,综合考虑产业污染排放强度I(单位产值污染排放量)与排放规模M,计算污染密集指数Pi的公式为:据此可以计算出工业废水、废气和固废的产业污染密集指数P1、P2与P3,进一步以等权权重计算综合污染密集指数其中P值越大,表明产业污染越重。根据计算结果,识别出污染密集指数前11 位的产业作为污染密集型产业,并进一步分为大气污染型产业(电力、热力的生产和供应业、黑色金属冶炼及压延加工业、非金属矿物制品业、有色金属冶炼及压延加工业)、水污染型产业(造纸及纸制品业、煤炭开采和洗选业、化学原料及化学制品制造业、纺织业、石油加工、炼焦及核燃料加工业)和土壤污染型产业(黑色金属矿采选业、有色金属矿采选业)。

2.2 黄河流域地区污染密集型产业时空格局演变特征

2.2.1 污染密集型产业时间分布动态变化

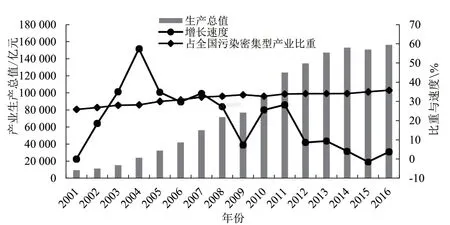

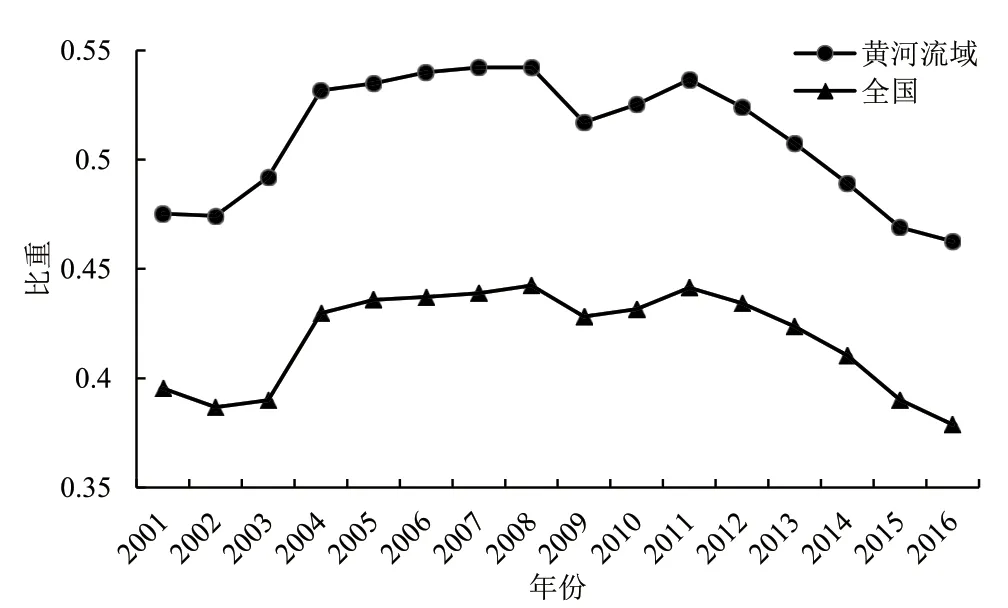

如图1 所示,从发展规模来看,黄河流域地区总体污染密集型产业产值由2001 年的9 515.8 亿元增长到2016 年的156 289.35 亿元,增长16 倍多,增长态势明显。从增长速度来看,波动幅度明显,整体呈现下降幅度趋势,除2009 年以个位数增长外,2003—2011 年黄河流域地区污染产业销售产值以两位数增长,尤其2004 年增长率达到57.43%,表明这一时期处于污染密集型产业规模迅速扩张阶段。可能原因是随着“西部大开发”“中部崛起”区域战略及工业化战略的推进,黄河流域地区污染密集型产业高速发展。随着经济发展逐渐进入新常态及对环境保护的日益重视,国务院批复《黄河流域综合规划(2012—2030 年)》,加大了对黄河流域生态保护与环境治理,2012—2016 年黄河流域污染密集型产业增长速度明显放缓,2015 年甚至出现负增长。但从黄河流域污染密集型产业占全国比重来看,从2001 年的25.83%上升至2016 年的35.81%,表明这一时期我国污染密集型产业呈现向黄河流域地区转移的趋势,这与Hu 等[18]研究发现中国污染密集型产业由东部向西部转移及由东部沿海地区向西北及黄河流域转移的结论部分吻合。如图2 所示,整体来看,黄河流域以及全国污染密集型产业占工业总产值比重保持了较为一致的变动趋势,均为先波动中上升再波动中下降,呈现倒“U”型特征,2011 年后呈现明显下降趋势,表明随着环保意识的提高及产业的调整政策,黄河流域经济对污染密集型产业的依赖下降。但是与全国污染密集型产业占工业总产值比重相比,黄河流域污染密集型产业比重远高于全国平均水平,表明黄河流域污染密集型产业依然面临巨大转型升级压力。

图1 2001—2016年黄河流域地区污染密集型产业整体发展趋势

图2 2001—2016年黄河流域污染密集型产业占工业总产值比重与全国平均水平比较

2.2.2 黄河流域地区污染密集型产业空间演变特征分析

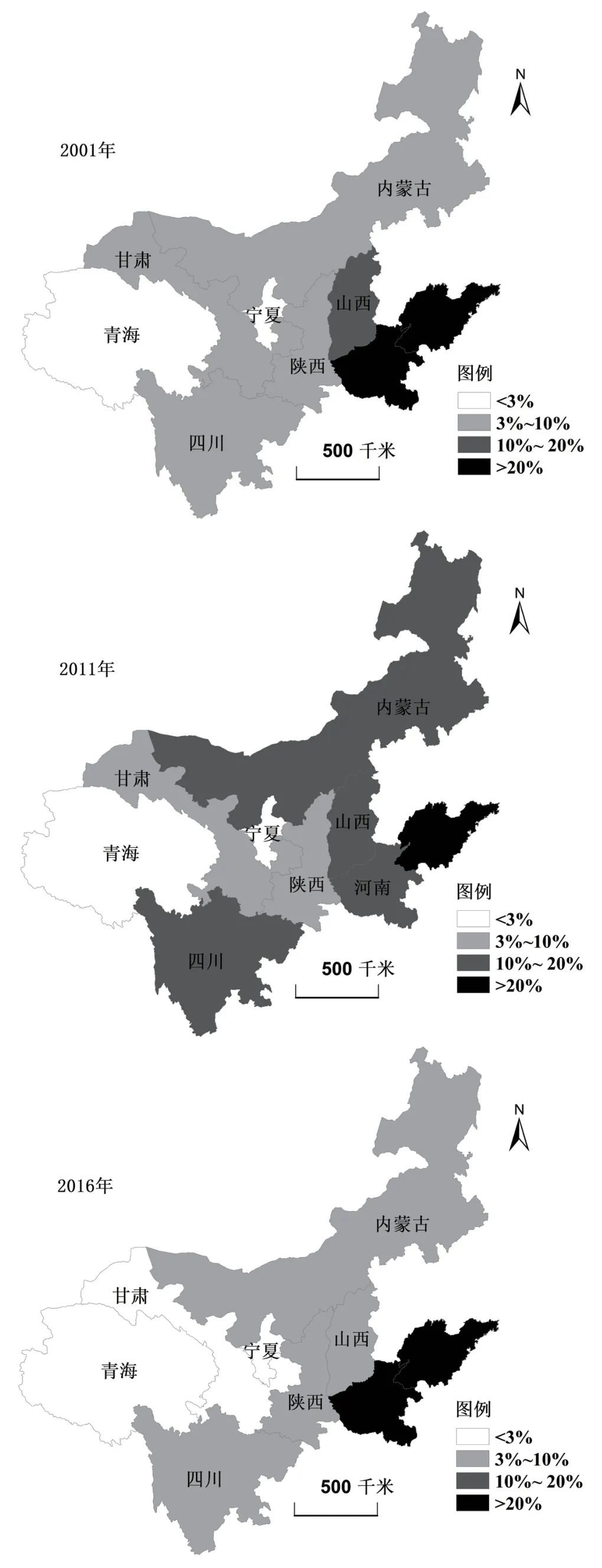

(1)污染密集型产业空间布局特征分析。从各省区污染密集型产业占全流域污染密集型产业比重来看(表1),2001 年,上游、中游、下游地区比重分别 为29.59%、15.55%、59.19%,2011 年比重调整为32.42%、16.63%、56.82%,2016 年进一步调整为30.74%、13.29%、62.87%,表明污染密集型产业主要布局在黄河流域下游地区,比重超过全流域的50%。相比2001 年,2011 年黄河流域中游地区、上游地区比重提升,下游地区比重下降,2016 年下游地区比重进一步上升。进一步从空间分布图(图3)可以明显看出,2001年除山西以外,黄河流域中游地区、上游地区所有省份污染密集型产业比重均低于10%,污染密集型产业主要集中在下游地区。2011 年,比重居于10%~20%的省份数量增多,表明污染密集型产业空间上呈现扩散。2016 年,污染密集型产业进一步向下游的河南、山东集聚,污染密集型产业比重的空间分层集聚明显。从分类型产业来看,相比较大气污染型产业与土壤污染型产业,2016 年黄河流域上游地区水污染密集型产业比重最低,而且2001—2016 年,上游地区土壤污染型产业增长明显,比较突出的是四川与内蒙古。下游地区研究期内水污染密集型产业比重较大,但2011 年出现下降,2016年则进一步提升,大气污染型产业比重则明显上升,土壤污染型产业则出现明显的下降。

图3 2001年、2011年、2016年黄河流域污染密集型产业空间布局

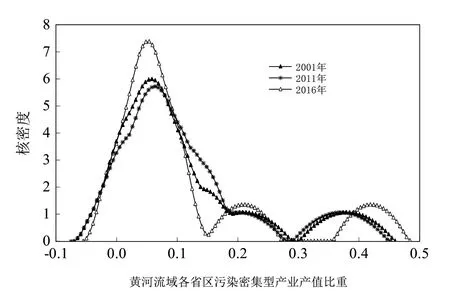

进一步从核密度分析(图4)来看,2001 年、2011 年、2016 年核密度曲线整体较为稳定,未发生明显移动,表明黄河流域污染密集型产业空间布局并未出现颠覆性的调整。2001 年、2011 年与2016 年均出现一高两低的波峰,表明少数省份污染密集型产业比重较高,污染密集型产业并不是均衡分布,集聚明显。从峰度对比来看,相比2001 年,主峰高度2011 年下降2016 年上升,表明黄河流域污染密集型产业布局极化趋势先减弱、后加强。

图4 黄河流域各省区污染密集型产业布局的核密度分布

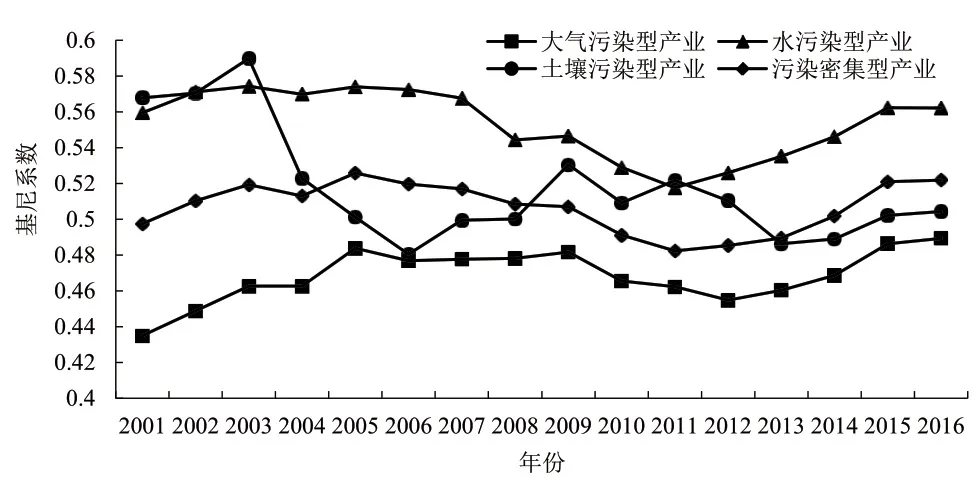

(2)污染密集型产业集聚与扩散模式分析。从基尼系数来看(图5),黄河流域污染密集型产业基尼系数波动较大,呈现明显的“N”字型。2001—2005 年基尼系数整体呈现上升态势;2005—2011 年,基尼系数下降;2011 年后基尼系数上升,表现出先集聚后扩散再集聚的态势。从分类型产业来看,土壤污染型产业反复波动明显,2003—2006 年,基尼系数大幅度下降,扩散趋势明显;2006—2016 年,呈现缓慢上升、逐步下降、再缓慢上升的趋势,表明黄河流域地区土壤污染型产业调整明显;2001—2016 年水污染型产业与大气型污染产业基尼系数均呈现“N”字形。水污染型产业基尼系数整体较高,表明相比大气污染密集型产业与土壤污染型产业,黄河流域地区水污染密集型产业集聚更为明显。

图5 2001—2016年黄河流域污染密集型产业基尼系数

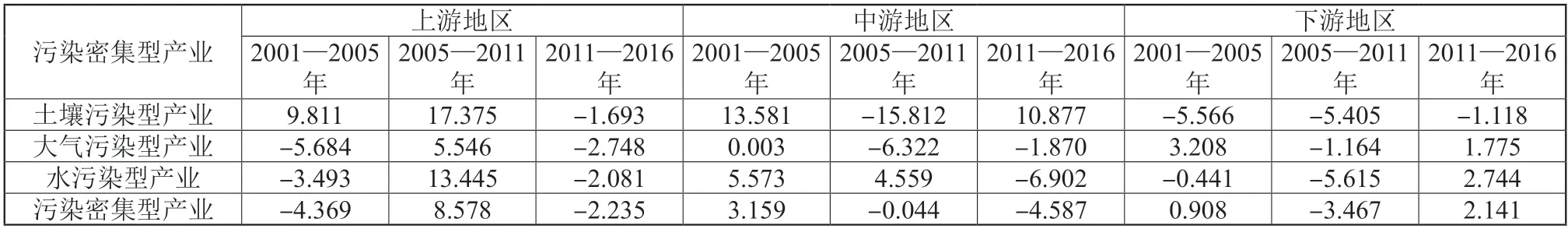

(3)污染密集型产业扩散方向分析。由集聚扩散模式分析可以看出,黄河流域污染密集型产业呈现出2001—2005 年、2005—2011 年、2011—2016 年三阶段变化特征。通过计算三阶段的产业转移系数,如表2 所示,可以看出,2001—2005 年黄河流域中下游地区污染密集型产业为转入,其中中游地区扩张明显,上游地区表现为转出,表明这一时期污染密集型产业由上游地区向中下游地区集聚。2005—2011 年上游地区为转入,下游地区与中游地区均为转出,这一时期表现出污染密集型产业向上游地区扩散。2011—2016 年,污染密集型产业下游地区为转入,中上游地区均为转出,这一时期表现出产业向下游地区集聚。总体来看,2001—2011 年污染密集型产业主要向中游地区再进一步向上游地区转移,究其原因可能是中上游地区均为中部与西部省份,而且中上游地区能源矿产资源丰富,随着西部大开发与中部崛起战略的推进,依托本地资源优势能源基础原材料加工业如煤炭、石化、电力、钢铁、有色冶金、建材加快发展,而且这一时期是中国经济高速发展期,城镇化与基础设施建设加大了对能源、矿产资源的消费,因此,这一时期黄河流域中上游地区污染密集型产业迅速扩张。2011—2016年,污染密集型产业进一步向下游地区集聚。可能的原因是:一方面,随着中国经济进入新常态,钢铁、电力、煤炭、煤化工等能源基础原材料需求减弱且出现国内产能过剩,中央把化解产能过剩作为供给侧结构性改革的中心环节,推动了产业结构的调整;另一方面,快速的发展带来了明显的环境问题,国家加大了对黄河流域环境的治理,尤其是生态脆弱的黄河流域中上游地区,中上游地区污染密集型产业的发展受到了一定程度的制约。

表2 黄河流域地区污染密集型产业转移系数

从分类型产业来看,2001—2005 年,土壤污染型产业在黄河流域中上游地区表现为转入,下游地区为转出;而大气污染型产业则在中下游地区为转入,上游地区为转出;水污染型产业中游地区为转入,上游地区、下游地区为转出,尤其是上游地区转出明显。2005—2011 年,土壤污染型产业与大气污染型产业均为上游地区转入,中下游地区转出;水污染型产业则为中上游地区为转入,下游地区转出,尤其上游地区转入明显,主要表现为2005 年以后,中上游地区逐步以煤化工为产业发展方向,布局了宁夏宁东能源化工基地、鄂尔多斯能源与重化工基地陕西榆神煤化工园区、山西煤化工基地等以煤化工为主的大型产业集聚区[5]。2011—2016 年,土壤污染型产业中游地区为转入,上游地区与下游地区为转出;大气污染型产业与水污染型产业均在这时期表现为中上游地区转出,下游地区转入。

3 污染密集型产业时空演化的驱动因素分析

3.1 指标选取与模型构建

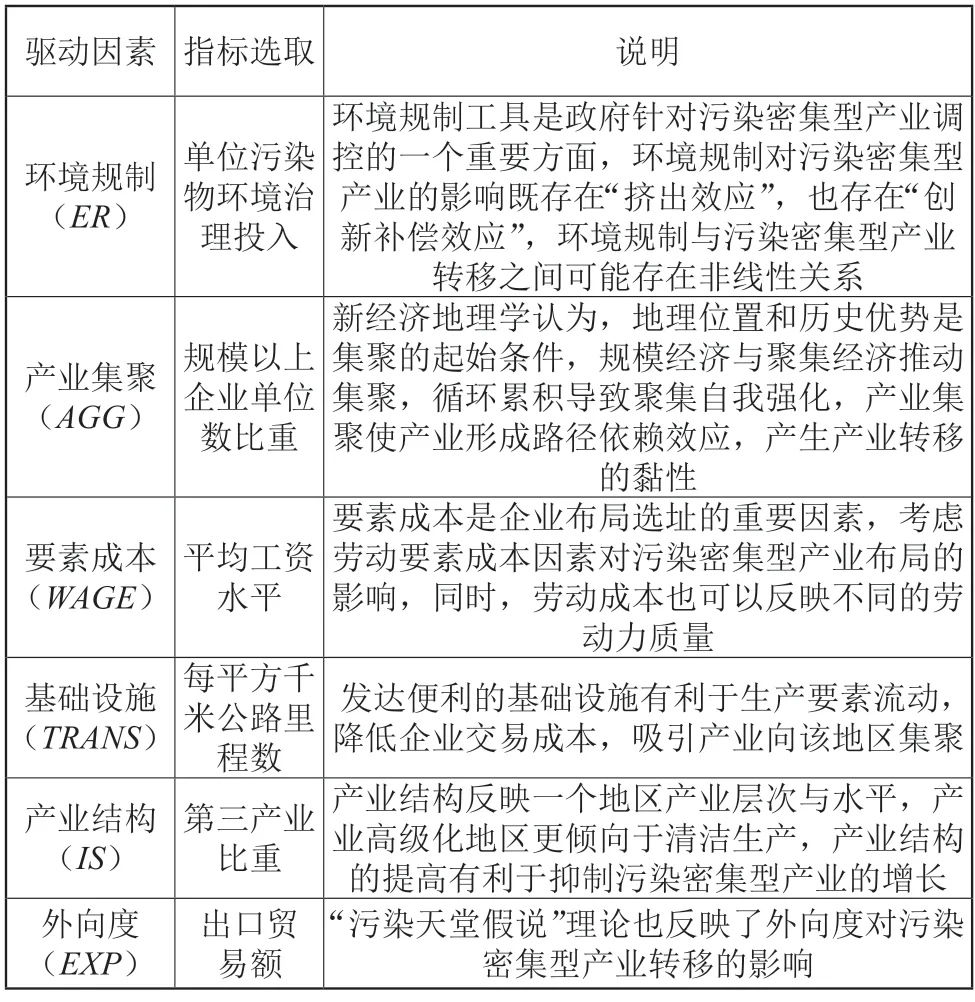

黄河上游地区、中游地区、下游地区在自然条件、资源禀赋、经济基础、生态承载力、产业基础等方面存在显著的差异。中游地区、上游地区虽然资源丰富,但生态环境脆弱,由于黄河基本不通航,并不能成为连接上游地区与下游的黄金水道,中上游地区交通运输设施整体发展相对落后,远离沿海发达市场。而且中上游地区的技术、人才和资金积累比较弱,劳动力质量水平相对较低,而下游地区经济基础以及资本、人才、交通优势明显,黄河流域污染密集型产业空间格局演化受多种因素的影响。本文借鉴韦伯工业区位理论及结合前面文献的回顾,主要从环境规制、产业集聚、要素成本、外向度、产业结构、交通基础设施几个方面识别黄河流域污染密集型产业时空演化的主要驱动因素,参照相关文献的实证模型,其指标选取说明如表3 所示,构建影响因素模型公式如下:

表3 指标选择说明

式中:Y为被解释变量,以污染密集型产业工业销售产值来衡量产业在时空上的变化。

对于环境规制强度(ER)的计算,借鉴王勇等[27]基于单位污染物环境治理投入的修正方法,其计算过程为:

式中:Ist表示S省区t年的工业污染治理投入,主要包括工业污染源治理投资额、“三同时”环保投资额、工业废气治理设施运行费用及工业废水的污染治理设施运行费用的总和;表示全国工业污染治理投入的平均值;SIst为S省区t年的工业污染治理投入无量纲化值;Esjt表示S省区t年j种工业污染物排放量;表示全国t年j种工业污染物排放量均值;TEst为S省区t年污染物排放量的无量纲化值总和。

3.2 实证检验与结果分析

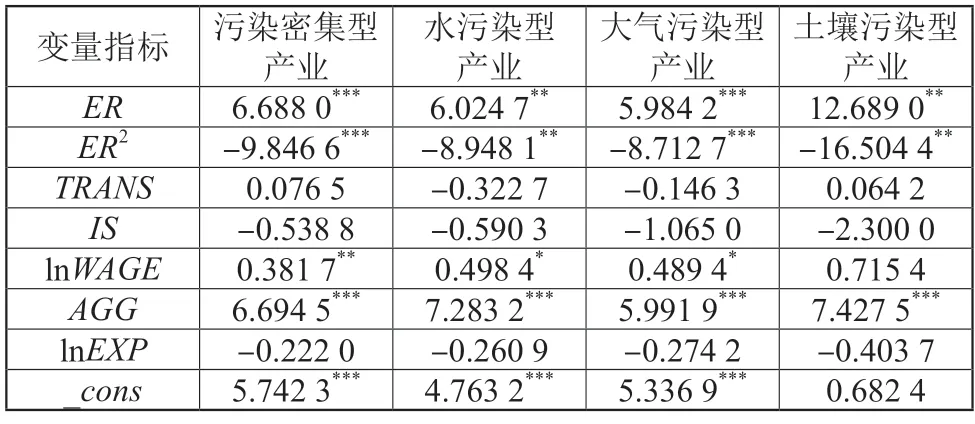

采用面板回归方法进行计量检验,污染密集型产业、水污染型产业、大气污染型产业及土壤污染型产业的Hausman 检验结果均显示随机效应模型优于固定效应模型,故选择采用随机效应模型,计量结果如表4 所示。

表4 黄河流域污染密集型产业及其分类型产业的随机效应模型计量结果

从表4 中可以看出:(1)环境规制强度的一次项系数显著为正,二次项系数显著为负,表明了环境规制强度与污染密集型产业增长呈倒“U”型曲线特征。这一现象的原因可能是随着污染密集型产业的发展,地方政府也会加大环境规制力度,但是由于面临较高的转移成本与退出成本,企业不会选择立马转移与关闭,而是首先选择通过改善工艺、改进技术等方式提高减排能力,从而降低规制成本。但是,当环境规制标准到达一定阈值时,污染密集型产业的收益低于环境规制成本,一些企业的利润趋于零甚至为负,则向环境规制弱的区域转移或关停便成为最终选择。(2)产业集聚的系数显著为正,表明产业集聚是黄河流域污染密集型产业时空演化的重要驱动因素,产业集聚产生的规模效应能带动污染密集型产业的增长,同时也表明产业集聚是导致污染密集型产业自下游向上游地区转移滞缓,下游地区污染密集型产业增长快于上游地区,黄河流域污染密集型产业进一步向下游地区集聚的重要原因。(3)平均工资水平的系数为正,通过了5%水平的显著性检验,表明黄河流域污染密集型产业发展与转移并非因为低劳动力成本,劳动力成本的提高并没有成为污染密集型产业发展的抑制因素。可能的原因是随着工资水平的提高,劳动技能与劳动质量相应提高,一定程度上有利于污染密集型产业的发展。(4)交通运输条件的影响系数为正,但是不显著,表明交通运输条件改善对黄河流域污染密集型产业发展有促进作用,但这一影响日趋式微。(5)产业结构的影响系数为负,但是没有通过显著性检验,表明产业结构高级化,第三产业的发展会抑制黄河流域污染密集型产业的发展,但是并不明显。(6)出口贸易额与污染密集型产业产值呈现负相关,但是未通过显著性检验,表明国际贸易的“污染天堂”在黄河流域并不存在,对外开放度并不是黄河流域污染密集型产业发展的重要驱动因素。

从分类型产业来看,水污染型产业与大气污染型产业均受到环境规制、平均工资水平、产业集聚的影响,而且水污染型产业对这些变量变动的敏感性更高。土壤污染型产业主要受环境规制与产业集聚两大因素的影响,而且相较于水污染型产业与大气污染型产业,土壤污染型产业对这两大驱动因素的变动敏感性更高。

4 结论与建议

污染密集型产业具有高能耗高排放的特征,其布局不合理会加剧生态环境恶化,对流域生态安全造成威胁,因此推动黄河流域的生态保护和高质量发展必然要重视污染密集型产业的发展与布局问题。本文利用综合污染密集指数方法识别了11 个行业为污染密集型产业,并进一步分类为水污染型、大气污染型及土壤污染型,综合运用核密度估计、基尼系数及产业转移系数等方法探析黄河流域污染密集型产业时空演变特征,构建面板回归模型探索黄河流域污染密集型产业时空演变的驱动因素。研究发现:(1)2001—2016 年,黄河流域污染密集型产业规模扩张明显,污染密集型产业具有向黄河流域地区转移的趋势。黄河流域污染密集型产业占工业总产值比重2011 年后呈现逐步下降的趋势,表明经济对污染密集型产业依赖下降,但是其比重明显高于全国平均水平,黄河流域污染密集型产业的发展问题需要重点关注。(2)黄河流域污染密集型产业主要布局在下游地区,且2001—2016 年呈现先向中游、上游地区扩散,再进一步向下游地区集聚的态势。水污染型产业下游地区集聚明显,而中上游地区的土壤污染风险加重。(3)环境规制、产业集聚与要素成本是黄河流域污染密集型产业发展与空间布局调整的重要驱动因素。环境规制与污染密集型产业发展呈现倒“U”型曲线特征,产业聚集、平均工资水平提高促进污染密集型产业增长,形成黄河流域污染密集型产业进一步向下游地区集聚的重要原因。黄河流域是我国重要的生态屏障,负有保障国家生态安全、粮食安全、防洪安全和饮水安全等重要使命。黄河流域需要高度重视全流域产业政策与环境政策的制定,处理好产业开发布局与流域生态环境安全格局的关系,制订符合全流域整体利益的产业发展规划,严格执行重点生态功能区产业准入负面清单制度,优化产业空间政策体系。黄河流域9 省区水资源总量2016 年仅占全国的13.93%,但是水污染型产业却占全国的38.48%,表明黄河流域水资源短缺与水污染问题突出。大气型污染密集型产业占全国32.71%,而且以煤炭为主的能源消费结构进一步加剧了大气污染。流域内要制定合理而严格的环境规制,通过制定合理的环境规制倒逼淘汰落后产能,倒逼各地区控制污染密集型产业发展规模。倒逼各地区加强污染密集型产业技术创新,通过改进自身工艺减少污染排放,降低环境成本。对于生态承载力较低的中游地区、上游地区要进一步加强产业生态化监管,尤其需要关注中游地区、上游地区能矿资源的粗放型开采和加工模式造成的土壤污染与生态破坏,建立黄河流域地区生态环境保护的目标责任制和考核机制,消除地方政府牺牲生态环境而谋求经济增长的内在动机。