人工智能的范式革命与中华文明的伟大复兴

2023-08-06钟义信

【摘要】人类智能是人工智能的最佳原型,而且,在地球文明系统内,“人类”本身就是迄今所知晓的最为优秀的“通用智能系统”。通过对人类智能的若干基本概念和工作机制的探究,能够阐明“通用智能”的基本定义、基本模型以及通用智能的生成机制。对照人工智能的现状,可以发现新兴学科的发展必然要经历“范式的革命”。通用人工智能理论就是人工智能范式革命的结果。中华文明思想精髓与信息学科范式之间是实质相通的关系,中华文明思想精髓与现代信息学科范式具有同质性。

【关键词】通用人工智能 生成机制 范式革命 中华文明

【中图分类号】TP18 【文献标识码】A

【DOI】10.16619/j.cnki.rmltxsqy.2023.14.003

引言

科学技术的崇高使命是辅助人类逐渐从自然力的束缚下获得解放,以充分实现人类创造力的价值(“辅人律”);完成这一使命的途径是,利用外部的资源,制造有效的工具,模拟和扩展人类的能力(“拟人律”);实现这一使命的方式是,按照“辅人律”的宗旨实现人机和谐共生(“共生律”)(钟义信,1986;2013)。

科学技术拟人的进程必须从简单到复杂,从直观到抽象(钟义信,1986;2013)。因此,在古代,主要是通过材料科学技术提供优质材料技术产品,扩展人类的体质能力;在近代,主要是通过能量科学技术提供高效能量技术产品,扩展人类的体力能力;进入20世纪中叶,主要是通过信息科学技术提供新颖的信息技术产品,扩展人类的基础信息能力;到了21世纪初叶,主要是通过灵巧的智能技术产品,扩展人类的智能能力。这就是为什么人工智能科学技术会在本世纪成为人类社会特别关注的科学技术的重要原因。

科学技术的“拟人律”阐明,人工智能的原型是人类智能,人工智能是在研究和理解人类智能的基础上发展起来的。深入分析人类智能的生成机理和工作过程可以发现,人类智能本身是一种“通用智能”。事实上,无论人们日后会发展成为什么领域的专家,他们成为不同领域专家的“能力成长方式(智能生成机制)”本质上是相同的。这就是说,同样的“人类智能生成机制”可以成长出不同领域的专家。换言之,各种人类专家的“智能生成机制”是通用的。他们之所以成为了不同领域的专家,那只是因为他们选择了不同工作领域,学习和积累了不同领域的知识,锻炼了解决不同领域问题的能力。因此,为了探索“通用人工智能”的理论,需要从理解作为通用人工智能原型的“人类智能”开始。

人类智能——通用人工智能的原型理论

人类拥有三类相辅相成的基本能力(钟义信,2021b):体质的能力,体力的能力,以及智力的能力。其中,有关人类智力的概念,可以具体解释如下。

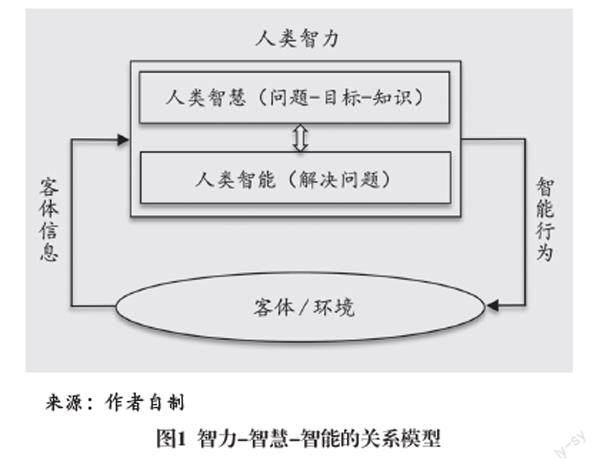

定义1:人类智力,人类智慧,人类智能。人类智力,是“人类为了实现生存与发展的目的而不断地运用人类的先验知识去认识世界和改造世界,并在改造客观世界的过程中不断地改造自己的主观世界”的能力;“人类智慧”,是认识世界的能力,是“为了实现生存发展的目的而去观察世界、发现问题、提出问题、定义问题、预设解决问题的目标、关联知识”的能力的特称;“人类智能”是指改造世界的能力,即“根据人类智慧给定的问题、目标、知识(称为工作框架)去解决问题达到目标”的能力的特称。可见,人类智力是人类智慧与人类智能的总称,三者的关系如图1所示。

人类智力的运作有着十分明确的层次关系:首先,人类智慧直接根据人类生存发展的目的而制定工作框架(定义问题、预设目标、关联知识);然后,人类智能则根据人类智慧所给定的工作框架去解决问题,实现人类智慧所预设的问题求解目标。当然,人类智能解决问题的成果又会反馈给人类智慧,使人类智慧能够在新的基础上去观察世界、发现新问题、定义新问题、预设新目标和关联新知识。人类智慧和人类智能之间这种相互联系、相互作用和相互促进的结果,使人类认识世界、改造世界以及在改造客观世界的过程中改造人类主观世界的能力不断成长进步,使人类社会不断向着新的水平迈进。

如果在图1的模型中把人类智能的地位和作用突出表现出来,就可以得出图2的结果。可以看出,图2和图1是完全一致的,只不过图2把人类智能的代理——人工智能也表示了出来,并将人类智慧隐藏起来。这样做的目的,是为了更好地表示人工智能的地位和作用。

综合定义1、图1和图2的模型,可以获得一个非常重要的判断:人类智慧不可能由机器实现,因为机器不可能具有人类的生命,当然就不可能具有人类生存发展的目的,因此不可能代替人类去定义工作框架。人类智能则可以由机器实现,因为具体的工作框架(问题-目标-知识)可以由人类赋予机器,后者就可以在工作框架内去解决问题。

由此可以得到非常重要的结论:人工智能机器可以、而且必须超越人类智能的性能,这是研究人工智能的根本目的,也是人工智能机器的价值所在。但是,任何人工智能机器都不可能实现人类智慧的能力,因此不可能全面超越人类的智力,不存在“人工智能機器统治人类”的前景。所谓“人工智能机器全面超越、征服和统治人类”只是人们对于“人类智慧”、“人类智能”和“人工智能”等科学概念的误解而引起的“旷世虚惊”。

图1和图2的宏观模型看上去虽然十分简单,但它们却极为深刻地揭示了人类智力、人类智慧、人类智能、人工智能的本质特征以及它们之间的联系。不仅如此,凭借这些宏观模型还可以深刻地揭示人类智能的“生成机制”。

从图2的模型可以非常清晰地看出,“智能的生成过程”只与以下因素有关:(1)输入的客体信息,它反映了环境客体对主体的作用;(2)输出的智能行为,它反映了主体对环境客体的反作用;(3)工作框架给定的“问题、目标、知识”,它是智能生成过程的约束条件。

图2的模型也表明,人类智能的生成过程必定是“在工作框架(问题、目标、知识)约束下,主体对客体信息实施复杂转换(显然应当称为复杂信息转换)并最终生成智能行为”。这是“智能生成”的“天规”,也是必然要遵循的普遍规律。

为了使这个“智能生成”普遍规律具体化,就要深入分析其中的“复杂信息转换”究竟是什么?因为,其他两方面的要素都是十分明确的:一方面,输入的“客体信息”是由问题确定的;另一方面,输出的“智能行为”是由“客体信息”和“约束条件”两者限定的。所以,唯一需要深入追究的问题就是:输入的客体信息究竟要经过什么样的“复杂信息转换”才能生成输出的智能行为?

既然这里希望讨论的是生成“人类智能”的普遍规律,那么,以下这些前后相继的复杂信息转换过程应当是不可或缺而且是合乎人类思维逻辑的:

转换1:应该把关于问题的客体信息转换为人类主体关于问题的初步理解,使主体能够:

——认识问题的外部形态;

——确定是否应当关注这个问题(如果这个问题有利于或有害于主体目标的达成,主体就必须认真关注,以便趋利避害;如果问题对主体目标的达成没有关系,主体就可以不予理睬)。

转换2:应把主体的初步理解转换为深刻理解,使主体掌握求解问题所需的知识;

转换3:应把主体对问题的深入理解转换为主体求解问题的策略,從而实现求解;

转换4:应把求解问题的策略转换为求解问题的行为,完成主体对客体的反作用。

能够把客体信息转换成为智能行为的“复杂信息转换过程”称为“智能的生成机制”。可以确信,这个智能生成机制对于所有的求解问题都是普遍适用的,因而可以称为“人类智能的普适性生成机制”,它的模型见图3。

这个普适性智能生成机制(复杂信息转换)更为准确的名称,应当是“信息转换与智能创生定律”,因为,这个“复杂信息转换”的起始阶段是“信息转换”,最终结果则是“创生智能”;而它的“普适性”特征正是“定律”的特有品格。

至此,我们可以给出人类智能的几个重要概念。

定义2:人类智能的生成,人类智能的普适性生成机制,通用智能系统。人类智能的生成:在人类主体目标驾驭下,在环境客体的约束下,人类主体对于主体客体相互作用所产生的信息施加复杂信息转换,生成解决问题达到目标的智能策略的过程。人类智能的普适性生成机制:对于任何合理的工作框架,都能够生成相应智能策略的“复杂信息转换过程”(即信息转换与智能创生定律)。通用智能系统即基于普适性智能生成机制“信息转换与智能创生定律”生成智能的系统。

多少年来,学术界一直坚称:人类智能是人类大脑的产物;或者说,大脑是智能的寓所。因此,在人工智能的研究领域,“类脑”是最受遵崇和信赖的研究路径。例如,人工神经网络的研究虽然没有贴上明显的“类脑”标签,但实质上却是“结构类脑”的研究途径。类似地,物理符号系统/专家系统的研究本质上是“功能类脑”的研究途径。

然而,图1、图2、图3的模型和定义2的论述却与此截然不同,它们都清晰地表明:人类智能是“人类主体驾驭与环境客体约束下,人类主体按照普适性智能生成机制对主体客体相互作用所产生的信息施行处理”的产物。

那么,这两种颇不相同的认识,究竟谁是谁非?显然,把人类智能仅仅看作是人类大脑的产物,带有明显的“孤立性,绝对性”的形而上学特征;而把大脑看作是在主体的驾驭和环境的约束下,主体对主体客体相互作用的信息进行复杂信息处理的产物,则符合辩证法的精神。试想,如果没有主体的目标追求(求生存、谋发展),也没有环境客体对主体施加的信息刺激,孤立的大脑就没有产生智能的欲望;另一方面,如果没有主体与客体的相互作用,孤立大脑所产生的“智能”又怎么能够得到检验?可见,把智能仅仅看作是“大脑的产物”确实比较片面,有失公允。

定义2阐明的人类智能的普适性生成机制——信息转换与智能创生定律,不仅对智能科学和人工智能技术具有重要的意义,揭开了“智能是如何生成的”这个千古之谜;而且对于整个自然科学技术的发展也具有深远的意义,因为信息领域的“信息转换与智能创生定律”与物质领域的“质量转换与物质不灭定律”以及能量领域的“能量转换与能量守恒定律”,共同构成了自然科学领域完备的三大基础定律。进而言之,“物质不灭”和“能量守恒”告诫人们必须严格遵守这两个基本界限,“智能创生”则启迪人类应当如何生成智能,从而科学合理地解决人类面临的各种问题。比较起来,“智能创生”显示出更为积极的意义。

定义2还阐明了“通用智能系统”的科学含义:它是用“信息转换与智能创生定律”这个普适性智能生成机制来生成各种智能的系统,是“以不变(普适性智能生成机制)应万变(千变万化的应用)”的智能系统。通用智能系统是“智能生成机制”的通用,而非把世间一切信息、一切知识、一切方法都收入囊中,成为无所不能、包打天下的“巨无霸”系统。显然,“巨无霸”系统是不现实的。现有的通用型人工智能的教训之一就是不应试图成为某种“巨无霸”。

人工智能的现状:局部有精彩,整体很无奈

对照“人类智能”的概念和规律,可以更好地认识人工智能研究的现状,也可以更好地找到解决这些问题、实现突破和创新的办法。

迄今,人工智能存在三种不同的研究路径:1943年发端的模拟人类大脑皮层生物神经网络结构的人工神经网络研究(称为结构主义研究路径)(McCulloch and Pitts, 2021; Rosenblatt, 1958; Hopfield, 1982; Rumelhart and McClelland, 1986),1956年兴起的模拟人类逻辑思维功能的物理符号系统/专家系统研究(称为功能主义研究路径)(Newell, 1980; Turing, 1963; Newell and Simon, 1963; Nilsson, 1982),1990年加盟的模拟智能生物行为的感知动作系统研究(称为行为主义研究路径)(Brooks, 1991; 1990),形成了人工智能研究的三个学术信仰各异故一直分道扬镳的学派。

到目前为止,三大学派各自都取得了不少精彩的局部进展。其中,结构主义的人工神经网络研究取得的典型成果,包括:比人类识别得更为精准的模式识别(人脸识别、语音识别、图像识别等)系统,具有很强学习能力的各种深层神经网络学习系统Deep Learning,自然语言处理的GPT系列等。功能主义的专家系统研究取得的典型成果,包括:战胜国际象棋世界冠军卡斯帕罗夫的Deep Blue系统,击败两位全美问题抢答冠军的Watson系统,击败李世石和柯洁等61位国际围棋顶尖高手的基于深度学习的AlphaGo系统等。行为主义的感知动作系统研究取得的典型成果,包括:自然语言人机对话的机器人Sophia,能在复杂环境中奔跑行进和跳跃翻滚的波斯顿Dynamic机器人系列,能够主持文娱晚会、在医院陪护照料病人的服务机器人等。

这些精彩的人工智能进展,加上一些人工智能科幻小说和科幻电影的渲染,使人们对人工智能取得的进展大为讶异,甚至感到惊骇和恐惧,认为人工智能机器的能力实在太厉害了,似乎很快就要达到超越人类能力的“奇点”并开始淘汰人类了。然而从全局的情况看,人工智能的研究其实面临着十分严峻的挑战和非常深刻的危机。具体的表现如下。

第一,由于人工智能三大学派“各自为战”互不相容,因此,它们的所有进展都是个案性、局部性和碎片性的应用,难以移植,缺乏通用性,就连一些人们甚感惊叹的效果表现也只是自然语言(图形图像也可以被理解为一种自然语言)处理领域的专用系统,而不是通用系统,更遑论统一的理论了。显然,这对人工智能的普遍应用和可持续发展十分不利。

第二,由于坚持应用“分而治之”和“纯粹形式化”的研究方法,完全阉割了信息、知识和智能的内涵(它们的价值因素和内容因素),使得人工智能系统的智能成为了一种“空心的智能”“纯形式的智能”,而非真正意义上的可以被理解的智能。它们的结果不可解释,因而也不可信赖。正是因为存在这种缺陷,人们戏称“人工智能不智能”。

第三,更为严重的问题是,长期以来,人工智能研究形成了三大学派“各自为战”的格局,无法形成合力,使人工智能的整体理论研究始终没有取得明显的进展,而且这一状况至今没能得到解决。虽然在20世纪与21世纪之交出现了一批试图建立通用人工智能理论的巨著(Nilsson,2006;罗素、诺维格,2006),但都没有取得预期的成功。事实上,“整体被肢解,内涵被阉割”成为了世界人工智能研究所遭受的最大伤痛。

因此,总的来说,人工智能研究的现状是:局部有精彩,整体很无奈。

系统学原理表明:有机系统的整体不等于它所有的部分之简单和,或者说,所有部分的简单和,不可能构成相应的有机整体。显然,整体的作用也远远大于各个部分作用之和。这就表明,如果继续沿着三大学派“各自为战”的研究路径走下去,那么,无论它们将来各自取得怎样丰富多彩的个案性、局部性、浅层性应用成果,都不可能指望通过这些成果的“简单和”就使“局部精彩”转化为“整体精彩”,换言之,不可能指望通过这些成果的“简单和”实现人工智能基础理论的重大突破。

至此,不能不对ChatGPT和GPT-4的表现略加评述。许多人都对GPT系列作出了非常正面的评价,认为沿着这个方向发展下去,具有自主意识而且全面超越人类能力的通用人工智能出现就指日可待。更有甚者,有些人开始宣称:GPT系列已经通过了图灵测试,人类要接受这些“有意识”“有生命”的强大的“新物种”,要学会与它们共处。

这是莫大的误解。如上所说,无论是GPT系列,還是其他人工智能系统,它们所利用的信息全都是形式化的“空心信息”。直觉告诉我们,没有价值没有内容的纯形式化的信息是无法理解的(除非这些信息是已知的旧信息)。然而,人工智能系统又不能不去理解它们,于是只能采取“统计方法”。他们设想,只要拥有足够大(统计方法要求必须满足样本的遍历性)的同类样本,利用超高速的计算机就可以在这个超大样本库里搜索到与当前面对的“问话样本(关键词组)”最相关(统计相关性最大)的样本作为“答案”。因此,GPT系列必须拥有超大规模的预训练样本库,必须拥有超高速的计算系统,才能及时找到与“问话(关键词组)”统计相关性最大的“答案”,才能使问话者感到系统的回答是足够合理的,系统是有智能的。

问题就在这里发生了:就算GPT系统找到了与“问话(关键词组)”统计相关性最大的“答案”,丝毫也不表示系统就“理解了答案”,因为它只是按照统计相关性的大小来挑选“答案”,并不真正理解这个答案是什么意思。这在某种程度上就像人们训练鹦鹉说话的情形。主人训练鹦鹉:当有客人进来的时候就高喊“欢迎光临”。这种预训练是可以成功的:当鹦鹉看到客人(在形态上与家人不同的人)进来的时候,它就会高声喊出:“欢迎光临!”但这并不能说鹦鹉理解它喊出的是什么意思。

所以,GPT系统能够与人们交谈,而且有问必答,对答如流,但其实它并不知道其中含义。即GPT系统只具有统计相关性的计算能力,而没有对概念的理解能力,当然也就没有解释能力,因此,它不可信赖。

有人争辩说:GPT系统通过了图灵测试,难道还不能证明它有智能吗?是的,通过了图灵测试也不见得真有智能。其实,图灵测试本身存在许多问题。只看表面的效果,不问过程的实质,是图灵测试的最大问题之一。因此,除了在游戏类领域之外,在那些需要对结果“较真儿”的大部分实际领域,图灵测试方法不可应用。

由于现有人工智能的研究坚持了“纯形式化”的方法,阉割了信息、知识、智能的内涵,因此走上了“通过统计方法来实现认知”的道路。然而,“统计方法”本身却不是一个高明的认知方法,不是一种高等的认知途径,因为这种认知方法和道路不可能达到“理解”的目的。而“理解”则是“智能”的必要前提。

实际上,人类实现认知的方式主要有三大类型,依次是:(1)婴幼儿时期的“强记认知”方式;(2)青少年时期的“从众认知”方式;(3)成年人时期的“理解认知”方式。它们代表了人类认知方式的进步与成长历程。

具体来说,“强记认知”也称为“盲从认知”,这是婴幼儿时期的认知方式,也是人类的最初级认知方式。婴幼儿的活动范围局限于家庭,父母长者天然地成为婴幼儿认知的绝对权威。因此,父母长者说什么,他们就记住什么,基本上是死记硬背,几乎没有理解的成分。强记是一种最初级的认知方式,但是,对一张白纸般的婴幼儿来说却是一种不可或缺的认知方式。计算机的灌输,就是“强记认知”的技术版。

“从众认知”是青少年时期的认知方式,相较于“强记认知”进了一步。青少年的活动范围突破了家庭限制,走进了社会和学校,“公众(包括媒体、书本、教师等社会知识传播主体)”成为了青少年认知的权威。因此,它的准则是“多者为真”:只要是多数人认可的,即使自己不理解也会被认可、被接受。统计技术,就是“从众认知”方式的学术版。统计,对于处理随机事件来说是一个科学的方法;可是作为一种认知方式却只算是一种“二流”的方式。

显然,最高级的认知方式是理解认知:无论什么问题,只有自己理解了,才会被接受,才会被认可。在这里,所谓“理解”了某个事物,就是既懂得了这个事物的外部“形态”,尤其懂得了这个事物对于自己所追求的“目标”而言究竟是有利还是有害、利害几何,因而懂得这个事物的内涵。所以,在理解的基础上去做决策,决策会更明智合理、有智能水平。这是成年人特别是接受了高等教育的成年人的自主认知方式。

由此可见,现有人工智能理论和系统的认知方式只是基于形式信息和形式知识的“从众认知”,也就是统计认知,它们“认可”的结论“很可能是对的(但也可能是错的)”,但却没有“理解”的保障:统计的结果“最好”,不等于现实的“最好”。这就是为什么人们总在不断追究和质疑现有人工智能的“理解能力”、“可解释性”和“可信赖性”的原因。

对照前文分析的“人类智能”的基本概念和基本原理可以看到,当今“局部有精彩,整体很无奈”的人工智能研究现状与“人类智能”的原型榜样之间确实存在巨大的差异。于是,人们便不能不严肃地思考:为什么人工智能的研究存在这么严重的问题?这些问题的根源是什么?人工智能基础理论的重大突破与创新,究竟路在何方?

人工智能现状的根源:学科范式“张冠李戴”

作为学科的源头而且影响学科全局的学科研究范式(科学观和方法论)在人工智能的研究中发生了偏差。在《科学革命的结构》一书中,库恩把“范式”主要理解为世界观和行为方式(库恩,1980)。在科学研究领域,世界观就是科学观,行为方式就是科学研究的方法论。科学观在宏观上阐明“这个学科的本质是什么”;方法论在宏观上阐明“应当怎样研究这个学科”。于是,作为科学观和方法论有机整体的范式,就在宏观上规范了这个学科应当遵循的研究方式。

尽管库恩也曾经把“范式”解释为模式、模型、典范、范例、案例等,同时,“范式”这一词语也常常被用来表达更为具体的“工作方式”,如实验的范式、计算的范式、编程的范式等,但是更为严谨的理解告诉我们,学科“范式”更为准确的理解应当是“学科的科学观和方法论的统称”。这是因为,具体的模式、模型、典范、范例、案例,具体的编程范式、计算范式、实验范式等,只能描述和表征一些具体的局部的工作程式,它们都不足以成为“学科是否要革命”的最高判据,只有学科的科学观和方法论才具备这种表征能力。

事实上,科学研究的活动存在井然有序的层次体系,从低到高依次是:(1)研究的具体问题、与问题相关的数据、研究问题所需要的目的要求等属于“研究的原始资源层次”;(2)开展研究活动所需要的编程语言、算法工具、算力工具、测量工具、记录工具等属于“研究的工具层次”;(3)支持研究活动的学科理论、分析方法、研究模型等属于“研究的理論层次”;(4)在全局上和整体上引领和规范研究活动的科学观和方法论属于“研究的指导思想层次”。

可见,一个学科的科学观和方法论是指导、引领和规范这个学科的整体研究活动的最高力量,是“看不见”然而又时时刻刻、实实在在发挥着指导作用的“指挥棒”。因此,只有科学观和方法论才能成为“学科是否要发生革命”的关键判据。

这样,就可以用一个表达式来定义学科的范式:

P=Int(V,M)

其中,P代表学科的范式,V代表与学科性质相符的科学观,M代表学科应当遵循的方法论,Int代表科学观与方法论的整体作用。

为了追根寻源查明造成人工智能现状的根本原因,最重要的是要站在学科研究的制高点——“范式”的高度上深入考察学科发展的情况,以便从中找到问题的根源,并从根源上解决问题。这是一切原创性科学研究所不能回避的原则。

表1用直观清晰的列表方式,描述了学科的“范式”在学科的科学研究活动(包括学科的自下而上摸索和自上而下建构)体系中所处的地位和作用。

表1说明,学科的发展一般都要经历前后相继的两个基本阶段,即首先是自下而上摸索范式的初级阶段,接着是自上而下贯彻范式有序建构的高级阶段。这两个阶段是辩证统一的,既不可或缺,也不可颠倒。

初级阶段的任务是要摸索:(1)这个学科的本质是什么;(2)应当怎样来研究和发展这个学科。显然,前者就是关于这个学科的科学观,后者就是研究这个学科所需要遵循的方法论。如上所述,科学观和方法论的统称就是范式。可见,初级阶段的任务就是要明确学科的范式,也就是明确学科的定义。而一旦明确了学科的定义,就具备了必要的条件可以转入学科研究与发展的高级阶段,即学科的有序建构阶段。

需要特别指出的是,自下而上的摸索阶段是最为困难的工作阶段,需要经过特别漫长的试探、摸索、失败、停顿、反思、再摸索、局部成功、局部的检验、盲人摸象式的争论、逐步总结等痛苦的过程,因此往往经历很长(大约是世纪级)的时间。

高级阶段的任务是要自上而下地完成:(1)根据自下而上摸索总结出来的范式(学科的定义)来落实学科的定位(建立学科框架,包括构筑学科全局模型和确立学科研究路径);(2)基于学科的定义和定位确立学科的精确定格(阐明学科的规格,包括学科内涵结构的规格和学科数理基础的规格);(3)根据学科的定义、定位和定格,实现学科内容的完整定论(形成学科的理论,包括学科的基本概念和基本原理),完成学科理论的整体建构。

可见,学科的建构就是要由宏观的定义(范式),到整体的定位(框架),再到精准的定格(规格),最后到内容的定论(理论),一步一步地走向具体、走向落实。于是,作为学科宏观定义的范式,是整个学科研究与发展的源头和根本,影响着整个学科建构的全程。

由此可以作出明确的判断:造成人工智能理论现状的根本原因,必定是作为学科的源头而且影响学科全局的学科研究范式(科学观和方法论)发生了偏差,而不会仅仅是某些中低层次(如资源层次、工具层次、理论层次)的缺陷。总之,“整体很无奈”的根源必定在范式,这就是结论。

人工智能研究所实际遵循的范式,并不是信息学科的范式,而是传统物质学科的范式。人工智能是开放、复杂、高级的信息系统,是信息科学的高级篇章。表2所列出的信息技术演进历史有力地证实了这个判断。

信息学科的定义也支持了这个判断。这个定义指出:信息学科的研究对象是信息及其生态过程,研究内容是信息的性质及其信息生态规律,研究方法是信息生态方法论,研究目标是扩展“作为人类全部信息功能有机整体”的智能功能。

可见,扩展信息获取、信息传递、信息处理、信息执行等信息功能以及这些信息的复合功能只是信息科学的初等研究目标;扩展人类的智能功能才是信息科学的长远研究目标。

按照学科范式的定义,具有不同研究对象的各个学科大类,都应当拥有自己的科学观和方法论,遵循自己的研究范式。既然人工智能是信息学科的高级篇章,人工智能学科的研究与发展就应当遵循信息学科的范式。

然而一个令人惊讶的发现却是(钟义信,2021a):数十年来,人工智能研究所实际遵循的范式,并不是信息学科的范式,而是传统物质学科的范式(见表3)。

表3说明,现行人工智能的研究范式犯了“张冠李戴”的大忌:它实际所遵循的科学观基本是“物质学科范式的科学观”,而它所遵循的方法论是完全的“物质学科范式的机械还原方法论”。

具体来说,在科学观方面,人工智能把自己的研究对象理解为“没有主观色彩、客观中立”的人工脑物质,把研究的关注点定为脑物质的结构与功能,并且接受了物质可分的观念。在科学方法论方面,人工智能遵循了纯粹形式化的方法论,阉割了信息、知识、智能的内容和价值因素,挖空了它们的内涵;同时遵循了分而治之的方法论,把人工智能研究的整体肢解为结构主义、功能主义和行为主义分道扬镳的三大分支。

对照表1的学科发展与建构的普遍规律可以理解,既然在学科源头上的学科范式(学科定义)已经张冠李戴,那么,在这个范式引领下的学科框架(學科定位)、学科规格(学科定规)和学科理论(学科定论)岂有不偏离正轨的道理?

人工智能学科发生范式张冠李戴的问题不是偶然的现象,而是不可避免的结果。表面上看,人工智能学科发生范式张冠李戴的问题好像不可思议、不可理解因而不可接受,在科学史上也从无先例。深入的分析则可以发现,人工智能范式发生张冠李戴问题,确实是“千年一遇”的大事件,而且注定是无可避免的历史性遭遇,理由如下。

回顾历史,自农业文明和工业文明发展的千百年来,科学研究的对象基本上都属于物质学科范畴(材料科学和能量科学)。在物质学科发展的长期过程中逐渐形成的研究范式(物质学科的研究范式)也一直行之有效,因此根本没有可能发生范式张冠李戴的问题。

然而,20世纪中叶以来,信息科学技术迅猛崛起,形成了信息学科研究实践活动的社会存在。一方面,由于受到“存在决定意识,意识滞后于存在”法则的制约(学科的范式属于意识范畴);同时也由于信息学科是全新的研究领域,充满未知;再加上二战结束以后科学研究中的实用主义倾向越来越盛行,关注和研究学科意识的人员越来越少,使得信息学科范式的研究长期未能取得实质性进展,更谈不上在国际学术共同体中形成共识。于是,20世纪中叶至21世纪初叶这半个多世纪以来,社会上存在着两大类学科的研究活动(社会存在):物质学科研究的社会存在和信息学科研究的社会存在,却只有一种成熟的学科意识——物质学科的研究范式;信息学科范式则一直处于摸索状态,尚未确立。

人所共知,在任何学科的科学研究活动中,研究范式都不可能缺位。在没有信息学科范式可用的情况下,作为开放、复杂、高级信息系统的人工智能研究便自然而然地沿用了业已存在、业已成熟、而且也业已被人们习惯了的物质学科研究范式。这就是人工智能研究范式的张冠李戴问题无可避免的真实原因。

以上分析表明,人工智能学科发生范式张冠李戴的问题不是偶然的现象,而是科学研究对象由“单纯的物质客体”扩展到“既要研究物质客体又要研究人类主体、特别要研究人类主体与物质客体相互作用的信息过程”所使然,而且是整个科学技术体系由物质学科主导向信息学科主导转变这个历史大发展和“意识滞后于存在”这个社会法则所带来的必然结果,是新兴学科发展的必然规律,是信息科学和人工智能由初级发展阶段进入高级发展阶段所不能不跨越的“门槛”,也是人们必须要付出的代价。

人们对学科范式的问题感到很陌生,背后有着不少深层的原因。首先,如上所述,范式张冠李戴的问题是“千年一遇”的问题,是历史上多少代前辈科学研究工作者从来不曾经历过的问题。因此,现今的人们不仅没有“前车”可鉴,甚至闻所未闻。于是,人们对它没有印象,没有概念,这是完全不足为怪的事情。不过,人们把没有听说过的事情当作不存在或者不会发生的事情,这是对科学研究的深层规律和科学研究的复杂性未加深究和想当然所致。科学研究不能想当然,而必须要深思,要追根寻源,要设想到各种可能性。这也是我们应当吸取的教训。

其次,作为科学观和方法论两者有机整体的学科研究范式,是在科学研究的最高层次引领和支配科学研究活动的“看不见的指挥棒”。既然看不见,所以容易被人们忽视,因而觉得很陌生。这也是人们对于科学研究往往浅尝辄止、浮躁、不求甚解、满足于表面和局部效益的结果。实际上,看不见不等于不存在,很生疏不等于不重要。中国古训和辩证法都认为:有生于无,有受制于无。因此,无比有更具决定意义。这里的“无”并不是真的不存在,只是看不见而已。

加之,在科学研究的管理规则中,范式(科学观和方法论)被划分到了社会科学的哲学领域,这就使自然科学研究者只能囿于自然科学领域之内来研究问题,不敢擅越雷池去关注属于社会科学领域的范式问题。殊不知,许许多多自然科学研究的问题,它们的种种表现发生在自然科学领域,而它们的根源却往往在社会科学领域。而且,越是深刻的自然科学问题,它们的根源就往往越是深潜于社会科学领域。哲学,不仅仅是社会科学要关注的领域,也是自然科学不能不关注的领域。如果人们把自然科学研究的问题统统严格限制在自然科学领域进行研究,那就只能知其表不知其里,永远得不到深刻的认识,永远得不到本质性的发现。人们把科学研究划分成许多大大小小的学科,本意只是为了便于管理,如果硬生生地把学科的整体肢解为相互脱节相互孤立的条条块块,并且把它变成了禁锢人们思维和束缚人们手脚的戒律,那科学活动将会陷入僵化境地。

以上所述的这些问题,或许是人工智能范式张冠李戴这样严重的问题长期以来未被人们察觉、更没有得到及时解决的部分原因。这些问题都是科学研究领域发人深省和亟需改革的重要内容。

人工智能范式革命的必然结果:通用的人工智能基础理论

事实表明,现今的人工智能研究仍然处在三大学派各自摸索和互相竞争的阶段,而且至今还没有摸索出人工智能学科的正确范式。那么,在人工智能研究的源头上实施范式的革命——颠覆传统物质学科研究范式对人工智能研究活动的误导,确立现代信息学科研究范式对人工智能研究的引领——就成为人工智能研究的正道沧桑和当务之急。

至于物质学科的研究范式本身,它是人类在物质学科领域长期研究积累起来的宝贵思想财富,在物质学科研究的历史上发挥了伟大的作用,功不可没;而且在今后的物质学科研究与发展过程中也将继续发挥巨大的引领作用。

基于以上的思考,笔者和团队根据表1所总结的规律,在人工智能研究范式上发力,借鉴“人类智能”的基本概念和结果,总结了信息学科的研究范式,包含科学观和方法论两大方面。

信息学科范式的科学观。(1)认为人工智能的学术本质是在主体驾驭和环境约束(也就是人类主体给定的工作框架,包括给定的问题、预设的目标、关联的知识)的条件下,主体对主体客体相互作用所产生的信息施加信息转换处理的过程,而不仅仅是孤立脑的功能;(2)确认人工智能研究的关注点是在主客相互作用过程中保证主客双赢,而不是仅仅了解孤立脑的结构;(3)确认主客相互作用过程充满不确定性,而不是单纯的确定性演化。简言之,信息学科范式的科学观就是“辩证唯物的科学观”,即“整体观(即包含主体、客体及其相互作用)的科学观”,而不再是机械唯物的科学观。

信息学科范式的方法论。(1)坚持用形式、内容、价值三位一体的全信息方法来研究人工智能的信息转换,而不能用单纯形式化(阉割内涵)的方法;(2)坚持理解式的决策方法,而不能用形式比对的决策方法;(3)坚持信息生态演化的全局处理方法,而不能用分而治之(肢解整体)的全局处理方法。质言之,信息学科范式的方法论就是“信息生态方法论”,即“辩证论的方法论”,而不再是机械还原的方法论。

确立了自下而上总结出来的信息学科范式之后,就可以根据表1给出的工作流程,自上而下且一环套一环地贯彻信息学科范式,建构人工智能的系统化理论。以下将对“贯彻信息学科范式,创建通用人工智能理论”的各个步骤进行解释。

第一,根据信息学科范式的科学观,构筑通用人工智能的全局研究模型。信息学科范式科学观已如上述。人工智能的学术本质是:面对人类智慧给定的工作框架(问题-目标-知识),人工智能系统(人类智能的代理)对主客相互作用所产生的信息实施转换处理,以期产生解决问题、达到目标的智能(智能策略和智能行为)的过程。

于是不难看出,信息学科范式科学观的这个表述,正是图2所给出的“人类智能/人工智能”的模型。它既然是“人类智能”的模型,当然也就是通用人工智能的模型,而不再仅仅是“人工脑”模型,同时又和谐地包容了“人工脑”的全部有益功能要素。

第二,根据信息学科范式的方法论,开创通用人工智能的研究路径。如上所见,信息学科范式的方法论坚持运用“信息生态演化的方法(而不允许运用肢解整体的方法,也不允许运用阉割内涵的方法)”来处理主客相互作用的信息,以期产生解决问题达到目标的智能策略和智能行为。在这些条件限定下,按照本文前叙分析,这个信息生态演化的处理方法必然具体化成为“由信息转换开头而最终导致智能创生”的过程,也就是“信息转换与智能创生定律”所刻画的过程。这正是图3所描述的人类智能的普适性生成机制。

在人工智能的语境中,图3示出的四个“轉换”分别成为:转换1是感知模块、转换2是认知模块、转换3是谋行(谋划解决问题达到目标的智能行为)模块、转换4是执行模块。于是,图3就演绎成为了图4的模型。

既然有了“普适性的智能生成机制(信息转换与智能创生定律)”,那么,以它为基础而构建的人工智能系统自然就是“普适性人工智能系统”,也就是“通用人工智能系统”。它不再是“或以结构模拟为基础、或以功能模拟为基础、或以行为模拟为基础”的“三驾马车”分道扬镳的人工智能系统,然而又可把“结构、功能、行为”的因素融通于其中。

第三,针对通用人工智能全局研究模型,阐明通用人工智能的学科结构。通用人工智能显而易见是一类典型的、而且是复杂的交叉学科研究,涉及到人类学、社会学、人文学、哲学、信息科学、系统科学、逻辑学、数学、电子学与微电子学、机械学与微机械学、新材料学、新能源学等众多学科。

将人工智能看作“计算机科学的应用分支”的观点曾经非常流行。这是因为此种观点的持有者把“智能”与“计算”这两个具有重要区别的概念混为一谈了。事实上,任何“计算”都是一种“纯粹形式化的处理”,而“智能”则是“形式、价值、内容三位一体的全信息处理”。有人用“计算”与“算计”来比喻这种区别,倒也颇为传神。

可以认为,如果仅凭数学公式的计算就直接解决了问题,那是数学家的“人类智能”,而不是“人工智能”。因为在这种情况下,整个解决问题的过程都由数学家设计好了,机器只需要执行算法的能力。

也有人把人工智能看作“自动化系统的延续”。持有这种观点的人则是将“智能系统”和“自动化系统”的概念搞混了。任何“自动化系统”都是按照人类事先设计好的软件程序一板一眼、按部就班地执行,不需要任何“智能”的支持。而“智能化系统”则需要有学习的能力和自组织的能力才能完成工作任务。

第四,根据通用人工智能的研究路径,阐明通用人工智能学术基础的规格。通用人工智能研究路径最重要最鲜明的特征是“不允许肢解系统整体”(也就是必须放弃传统的“分而治之”方法)也“不允许阉割概念内涵”(也就是必须放弃传统的“单纯形式化”方法)的信息生态演化过程,坚持完整统一的“信息转换与智能创生”过程。这是通用人工智能理论与一切传统人工智能理论最显著的区别。由此,通用人工智能理论就要求它的学术基础(主要是逻辑基础和数学基础)也要符合与满足“不能肢解系统整体,不能阉割概念内涵”的要求。

遗憾的是,现有的逻辑理论和数学理论都不能满足这些要求。在逻辑理论方面,标准的数理逻辑是一种形式化的刚性逻辑,而且适用范围较为有限;那些非标准逻辑虽然在某些方面补充了标准数理逻辑的能力,但互相之间的兼容性也存在问题。在数学基础方面,与人工智能研究关系紧密的集合论、模糊集合理论、粗糙集理论等也存在纯粹形式化和分而治之的通病。而笔者研究团队何华灿教授建立的“命题泛逻辑理论”(何华灿等,2021)和汪琣庄教授建立的“因素空间理论”(汪琣庄、刘海涛,2021)为通用人工智能理论提供了强有力的逻辑基础和数学基础。

第五,根据通用人工智能的学科结构和基础学术规格,创建通用人工智能理论。依照表1所示的学科建构规律,明确学科范式(学科定义)、学科框架(定位)和学科规格(学科定格)这些学科基础之后,就可以着手构建具体的学科理论(学科定论)。具体来说,就是要把图4所描述的通用人工智能的普适性智能生成机制——信息转换与智能创生定律的内容全部落实到位。

篇幅所限,本文只重点阐述其中的第一个模块——感知。这是因为,感知模块是整个普适性智能生成机制的第一道门户,是通用人工智能“理解能力”的发源地,后续的各个模块都在它的基础上发挥各自的作用,极具重要性。关于其他各个模块的分析,建议读者参阅《高等人工智能原理:观念·方法·模型·理论》(钟义信,2014)、《统一智能理论》(钟义信,2023)。感知模块的工作原理见图5。

图5示出,感知模型的输入是环境客体呈现并作用于主体的“客体信息”,输出是主体所感受到的“感知信息”,后者具有表现客体形态的“语法信息”、表现客体对主体目标所产生的效用的“语用信息”,以及由语法信息和与语用信息两者组成的“偶对”经过映射与命名的操作所定义的“语义信息”。由于感知信息具备了语法信息、语用信息、语义信息三个分量,形成了主体对问题的全面感受,因此被称为“全信息”。

感知模块的原理可用以下表达式表示:

Y=λ(X,Z)

其中Y表示语义信息,X表示语法信息,Z表示语用信息,λ表示映射与命名的逻辑操作。

图5示出了感知模块的实现原理,它有三个基本步骤。

(1)传感系统把客体信息转换为语法信息;

(2)由检索或检验产生语用信息;

(3)由所产生的语法信息和语用信息形成“偶对”,经映射与命名产生语义信息。

步骤(1)和(3)很直观,无需解释。步骤(2)包含两种情况:如果面对的客体是以前曾经处理过的旧对象,它的语法信息与语用信息的偶对{X,Z}就存在综合记忆库里,于是可以用已经产生的语法信息X作为关键词从综合记忆库里检索到{X,Z},其中的Z就是所求的语用信息。如果面对的客体是以前没有处理过的新对象,综合记忆库里没有它的{X,Z},于是不可能通过检索求得相应的语用信息。这就要采用检验的方法,计算语法信息X与系统目标G之间的相关度。这个计算结果就是客体对系统目标所具有的语用信息。

由此可以消除一个流传很广的误解:不少人以为“感知”就是“传感”。由图5的模型可知,“传感”只产生了“感知”的一个比较简单的分量——语法信息,“感知”还有更为复杂的语用信息和语义信息两个分量。所以,不能把“感知”与“传感”混为一谈。

由语义信息的生成公式Y=λ(X,Z)可知,主体的语义信息是比主体的语法信息和语用信息更高层次的概念:语法信息可以通过第一性的“观察过程(形態传感)”获得,语用信息可以通过第一性的“体验过程(目的检验)”获得,而语义信息则只能通过第二性的“抽象过程(映射与命名)”获得。反言之,如果人们获得了语义信息,就可以根据Y=λ(X,Z)获得相应的语法信息和语用信息。这就表明,语义信息可以代表相应的语法信息和语用信息,因而也可以代表连同它自己在内的感知信息。概言之,感知信息、语义信息、全信息三者是从不同的角度所表达的同一概念。

很可惜,国内外几乎所有的相关论著,都没有真正理解语义信息究竟是怎么生成的。相反,它们或者把语义信息误解为与语法信息和语用信息相并列的概念;或者把语义信息误解为可以通过概率统计计算出来的概念。

感知模块产生的感知信息/语义信息对于人工智能的研究具有极其重要的意义。这是因为,根据语法信息,主体就可以识别客体的外部形态;根据语用信息,主体则可以判断客体对主体目标而言的效用;根据语义信息,主体就可以在更高的层次上把握客体的全局。也就是说,在此基础上,主体就可以据此作出科学合理的决策:若语用信息为正值,主体就应当发挥这个客体的作用;若语用信息为负值,主体就应当抑制这个客体的作用;若语用信息为零,主体就应当不理睬这个客体。这样作出的决策就是明智的、可理解可解释可信赖的。

可见,具有内涵(未被阉割)的感知信息是可以理解、可以解释、可以信赖的。这是基于普适性智能生成机制——信息转换与智能创生定律的通用人工智能理论与一切传统人工智能理论最根本的区别和最根本的优势。

由图4的普适性智能生成机制(信息转换与智能创生定律)可知,有了可理解、可解释、可信赖的感知信息,后续的认知模块就可以产生可理解、可解释、可信赖的知识。这样,通用人工智能理论所创生的智能也同样可以理解、可以解释、可以信赖。

这是迄今一切遵循传统物质学科范式的人工智能理论不可能具备的优势。虽然它们的操作速度和信息的容量都做到了极致,但是由于它们所使用的全部概念都被阉割了内涵,因此都不具有“理解能力”,都不可解释,因而都不是实实在在的智能。

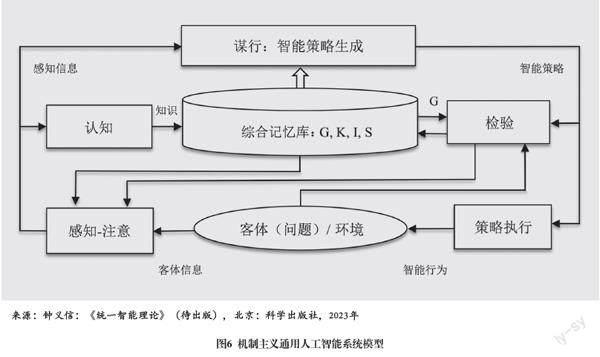

总之,实施人工智能范式革命的结果,就是自上而下地按照信息學科范式落实了人工智能的学科定义、学科定位、学科定格和学科定论,创建了完整的“机制主义通用人工智能基础理论”。理论的名称中增加了“机制主义”这个前缀,是为了表明,这个通用人工智能理论的最重要特色以及它的“通用性”的根本标志,是它的“普适性智能生成机制”。这一理论成果的系统模型如图6所示。

本文以上的讨论和图6的系统模型表明:(1)“机制主义通用人工智能基础理论”发现和实现了以信息转换与智能创生定律为标志的普适性智能生成机制,和谐地统一了原来各自为战、互不相容的结构主义、功能主义、行为主义三大学派,解决了系统整体被肢解的问题,建立了通用的人工智能整体理论;(2)创建了全信息理论,通过运用形式、内容、价值三位一体的研究方法,解决了概念内涵被阉割的问题,克服了智能水平低下、可解释性差、需要大量试验样本等致命缺陷;(3)通过运用生态演化的全局研究方法,发现了变参的柔性逻辑系统,建立了和谐统一的泛逻辑理论;(4)通过运用生态演化的全局研究方法,发现了集合论、概率论、模糊集和粗糙集等理论的共同基因,建立了可以统一描述和研究人工智能的因素空间数学理论;(5)“机制主义通用人工智能基础理论”的所有结果都与“人类(通用)智能”的结果和谐相通。这些基础理论的重大成果,展示了人工智能范式革命的彻底变革威力和成效。

初步查证,到现在为止,尚未发现国内外人工智能学术界系统关注过人工智能的范式革命。由此可以判断,“机制主义通用人工智能基础理论”已经远远深入到国际人工智能科技前沿的无人区腹地。

进一步,如果根据“机制主义通用人工智能基础理论”开发出机制主义通用人工智能原型系统,后者就将成为通用人工智能系统的创生平台:用户只需要提供希望解决的问题、目标和相关知识,这个平台就可以利用它的普适性智能生成机制创生出能够利用知识、解决问题、达到目标的实际人工智能应用系统。

这种普适性的智能创生平台,将以统一的智能生成机制创生出各种高智能水平、可理解和可解释的人工智能应用系统,从而解决人工智能原有的个案性、孤立性、碎片性、浅层性的问题,非常有利于人工智能的可持续发展和实现人工智能的大规模应用,并推动社会的智能化发展。

人工智能的范式革命:中华文明的伟大复兴

2023年2月21日,习近平总书记在中共中央政治局第三次集体学习时明确指出,“当前,新一轮科技革命和产业变革突飞猛进,学科交叉融合不断发展,科学研究范式发生深刻变革,科学技术和经济社会发展加速渗透融合,基础研究转化周期明显缩短,国际科技竞争向基础前沿前移。”此前,习近平总书记也曾作出过指示,号召自然科学技术工作者重视哲学的指导作用。习近平总书记的这些论断对于整个科学研究具有普遍的指导意义,而在人工智能研究领域则更是“及时雨”。试想,如果人们不关心人工智能研究领域的哲学问题,就不可能发现这一领域的范式存在张冠李戴的问题,也就不可能理解和实施人工智能范式的深刻变革。

事实上,自然科学与哲学之间并不是互不相关的两个研究领域。相反,它们是互有侧重然而又相互联系、相互促进的两个重要的学术研究领域。自然科学侧重研究各种自然现象及其发展规律,社会科学侧重研究社会现象及其发展规律,而其中哲学要侧重研究的是人类思维领域(涉及到自然现象和社会现象)的基本规律。自然科学研究活动中的科学观念和科学方法论,既是自然科学研究的指导思想,又是哲学研究所关注的重要思维规律。因此,凡是深刻的自然科学研究领域(如人类智能和人工智能)都需要特别认真关注和借鉴哲学研究的成果。

如上所述,人工智能的范式革命,不是一般的技术革命,也不是局部学科理论和研究方法的革命,而是科学观和方法论的革命,是在人工智能研究体系结构最高层次发生的革命,也是人类思维领域的一场革命,它将自上而下地影响到整个科学研究的领域。

人工智能范式革命不是偶然发生的,更不是由某些人的灵感冲动而发起的,而是“辅人律-拟人律-共生律”揭示的科学技术发展根本规律所使然,是人类不断追求进步、不断争取从自然力的束缚下获得解放的必然结果。正是这种不竭的追求,使得人们不仅要用材料科学技术的成就来扩展自己的体质能力,也不仅要用能量科学技术的成就来扩展自己的体力能力,更要用信息科学技术和智能科学技术的成就来扩展自己的基础信息能力和智能能力。这是不可遏制、不可阻挡的历史潮流。正是这种历史性的规律和趋势,使得科学技术的研究对象要从单纯的物质客体向人类的主观领域大举进军,从而使得科学技术要从传统物质学科向新兴的信息学科大举进军。科学技术研究领域的这种历史性大扩展大进军,必然需要新的思想武器,需要科学研究的新范式。

所以,人工智能领域发生范式张冠李戴的问题并不是人们主观主导的事情,而是研究对象的大扩张所导致的时代大转变必然要带来的“大阵痛”;而人工智能的范式革命,则是因应时代大转变所带来的治疗这种“大阵痛”的“对症良药”。其实,范式变革这个“对症良药”不仅是治理人工智能学科的“良方”,也是治理21世纪整个信息学科和复杂科学学科的“良方”。这不是什么深奥玄妙的道理,而是活生生的、可感、可知的现实。

20世纪60年代初期,笔者在信息论研究生专业学习信息论课程的时候注意到:信息论只研究了信息的形式(模拟式信息的波形,数字式信息的码型),而不研究信息的内涵(信息的价值和信息的内容)。后来,在研究人工智能的时候笔者又发现,人工智能研究和人工神经网络研究两者之间“势不两立”:人工智能学派批评人工神经网络的研究是“沙滩上的建筑(Buildings on quick sand)”,人工神经网络学派则反击说“人工智能已经死亡(AI is dead)”。这些单纯形式化的处理、对立的而且有悖学理的互相抨击,使笔者对这些研究的“正确性”产生了强烈的质疑。

于是,我们毅然决定要按照自己更为熟悉的中华文明的思想精髓来重新审视这些现代科学。具言之,我们把“整体观”(即人类主体与物质客体对立统一的观念)作为人工智能研究应当遵循的科学观,把“辨证论”(即信息不是僵死不变的对象,而是联系着、发展着和生长着的对象)作为人工智能研究必须贯彻的方法论。

经过半个多世纪的艰苦努力,我们在“整体观”和“辨证论”的引领下,不仅发现了人工智能范式的张冠李戴问题,总结和提炼了信息学科的研究范式(钟义信,2021b),创建了机制主义通用人工智能基础理论,而且也发现了中华文明思想精髓与信息学科范式之间实质相通的关系,表明了中华文明思想精髓与现代信息学科范式的同质性。在这里,中华文明思想精髓最集中和最典型的表现就是祖国中医和国学精华的观念和方法,见表4的示例。

表4显示,中华文明思想精髓的“整体观”和信息学科的“信息观”两者都强调:(1)人类主体和环境客体是不可截然分割的整体(天人感应),两者相互作用,而不应当把人的主观因素排除在研究的大门之外;(2)应当信守“以人为本”和“道法自然”,人是主客体相互作用的主体,要高度关注人类主体目标的达成和物质客体运动规律的维护,不能仅仅关注客体的物质结构;(3)应当认识到在研究对象的发展过程中存在各种不确定性,而不应当认为一切研究对象都服从“确定的方式”。

表4还显示,中华文明辩证论的方法论和信息科学的信息生态方法论两者都强调:(1)不能止步于“纯粹形式化”方法,而要用“形式、内容、价值”一体化的“全信息”方法来描述和研究人工智能,中医药学把“药名(语义信息)”定义为“药形(语法信息)、药效(语用信息)”的统一体就是这种描述和研究方法的典例;(2)不能局限于“形式比对”的决策方法,而要在理解的基础上作出决策,中医的“辩症论治”是这种决策方法的自然体现;(3)要坚持从整体上、从发展变化上认识和处理问题(道生一,一生二,二生三,三生万物),拒绝“分而治之”对研究对象的肢解和“单纯形式化”对研究对象的阉割。这就确证了中华文明思想精髓与信息学科范式的高度同质性。

不仅如此,人工智能的核心理论“普适性智能生成机制(信息转换与智能创生定律)”的本质,正是中华文明的知行学说。具体来说,信息转换与智能创生定律即知(由感知到认知)行(由谋行到执行)相济(钟义信,2023)。换言之,中华文明的知行学原理就是普适性的智能生成机制。这些都是中华文明思想精髓与信息科学范式同质性的重要依据。

回顾整个人类的认识史和自然科学技术的发展史,可以发现一个有趣的事实:人类对事物的认识总是从宏观整体的“大而概之”“笼而统之”开始,然后才逐步进入到“分而治之”“微而察之”,最后又总结抽象提炼到“宏观整体的把握”。“从整体到局部,再从局部到整体”,这不是简单的回到原地,而是辩证的升华与发展。

所以,古代人类对外部世界的认识必然从“相对笼统”和“相对浅层”的阶段开始。于是,以“整体观”为科学观和以“辩证论”为方法论的中华文明思想很好地适应了这一阶段认识活动的性质和特点,使得中华文明在认识世界和改造世界的古代历史上一直“独领风骚”,处于世界领先的地位。

历史发展到近代,人类对世界的认识不再满足于笼统性和浅层性的水平,而开始进入到“深入”和“细致”研究的阶段。这时,以“机械唯物主义(只关注物质对象的研究)”为科学观和以“机械还原论(信奉分而治之)”为方法论的西方文明就适应了这种要求。于是,在近代数百年的科学技术发展进程中,西方文明成为科学研究与发展的主导范式。相对而言,以“整体观”为科学观和以“辨证论”为方法论的中华文明则一直处于边缘地位,被认为只是物质学科研究的学习者与跟随者。

历史进入到信息与智能时代,随着信息学科由初级阶段迈向高级发展阶段,科学研究的对象由单纯的“物质客体”扩展到“人类主体与物质客体相互作用”,以“机械唯物主义”为科学观和以“机械还原论”为方法论的物质学科范式无法适应信息学科特别是人工智能研究与发展的需要,而以“整体观”为科学观和以“辩证论”为方法论的中华文明思想精髓和与之默契相通的信息学科范式,才是开拓和引领信息学科特别是人工智能,以及21世纪所有复杂科学研究与发展的伟大思想旗帜!

这是历史演进和科学进步的必然结果,是研究对象由单纯的“物质客体”向“人类主体与物质客体相互作用”的伟大转变、科学体系由物质学科主导向信息学科主导伟大转变的结果。西方学术界流行的机械唯物主义科学观和机械还原方法论适合于物质学科的研究;而中华文明的整体观(科学观)和辩证论(方法论)则适合于信息学科特别是人工智能的研究。众所周知,这种研究对象的扩展,以及由研究对象转变而导致的学科范式转变,乃是不可阻挡的历史进步的潮流。

因此,令人倍感兴奋和自豪的是,人工智能的范式革命,不仅取得了人工智能基础理论研究的重大突破,创建了“机制主义通用人工智能基础理论”;更为重要的是,人工智能范式革命的成功,确证了中华文明思想精髓与人工智能研究和21世纪现代科学研究与发展事业的性质和需求高度匹配,从而具备强大的开拓能力和引领能力,确证了中华文明思想精髓在当今时代的偉大复兴!这既是科学技术发展新时代的伟大召唤,也是新时代所赋予中华文明思想精髓的伟大使命。

参考文献

何华灿等,2021,《命题级泛逻辑与柔性神经元》,北京邮电大学出版社。

N. J. Nilsson,2006,《人工智能》,郑扣根、庄越挺译,北京:机械工业出版社。

斯图尔特·罗素、彼得·诺维格,2006,《人工智能:现代方法》,张博雅等译,北京:清华大学出版社。

T. S. 库恩,1980,《科学革命的结构》,李宝恒、纪树立译,上海科学技术出版社。

汪琣庄、刘海涛,2021,《因素空间与人工智能》,北京邮电大学出版社。

钟义信,1986,《信息的科学》,北京:光明日报出版社。

钟义信,2013,《信息科学原理(第5版)》,北京邮电大学出版社。

钟义信,2014,《高等人工智能原理:观念·方法·模型·理论》,北京:科学出版社。

钟义信,2020,《“范式变革”引领与“信息转换”担纲:机制主义通用人工智能的理论精髓》,《智能系统学报》,第3期。

钟义信,2021a,《机制主义人工智能理论》,北京邮电大学出版社。

钟义信,2021b,《范式革命:人工智能基础理论源头创新的必由之路》,《人民论坛·学术前沿》,12月上。

钟义信,2023,《统一智能理论》(待出版),北京:科学出版社。

R. A. Brooks, 1990, "Elephant Cannot Play Chess," Autonomous Robot, 6.

R. A. Brooks, 1991, "Intelligence Without Representation," Artificial Intelligence, 47.

J. J. Hopfield, 1982, "Neural Networks and Physical Systems with Emergent Collective Computational Abilities," Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 79(8).

W. McCulloch and W. Pitts, 2021, "A Logic Calculus of the Ideas Immanent in Nervous Activity," Bulletin of Mathematical Biophysics, 52.

A. Newell and H. A. Simon, 1963, "GPS, A Program That Silmulate Human Thoughts," in E. A. Feigenbaum and J. Feldman (eds.), Computers and Thoughts, McGraw–Hill Book Company.

A. Newell, 1980, "Physical Symbol Systems," Cognitive Science, 4(2).

N. J. Nilsson, 1982, Principles of Artificial Intelligence, Springer.

F. Rosenblatt, 1958, "The perceptron: A Probabilistic Model for Information Storage and Organization in the Brain," Psychological Review, 6(56).

D. E. Rumelhart and J. L. McClelland, 1986, Parallel Distributed Processing: Explorations in the Microstructure of Cognition: Foundations, MIT Press.

A. M. Turing, 1963, "Can Machine Think," in E. A. Feigenbaum and J. Feldman (eds.), Computers and Thoughts, McGraw–Hill Book Company.

责 编∕李思琪

钟义信,北京邮电大学教授、博导,纽约科学院院士、发展中世界工程技术科学院院士,北京邮电大学原副校长。研究方向为通信理论、信息论、信息科学、人工智能、神经网络、知识理论、信息经济学。主要著作有《机制主义人工智能理论》《机器知行学原理:信息、知識、智能的转换与统一理论》《高等人工智能原理:观念·方法·模型·理论》等。