循史纳新:中国电影知识体系下数字人文与影人年谱的可视化

2023-08-03朱子彤

朱子彤

在以科学、技术、工程和数学等STEM领域为核心的全球数字化时代里,人文学科的处境似乎变得艰难起来。伴随着信息化时代的发展各学科间的壁垒也逐渐松动,不再局限于人文领域内的“对话”,而是涉及计算机、工程等多个学科的交流。计算机转向、范式转换、学术转型等一系列因为时代变迁而引发的思考,也为一些电影提供了一种新的研究方式,即数字数据化。威拉德·麦卡蒂(Willard McCarty)曾提出关于“方法论公域”(Methodological Commons)的概念,认为不同学科的学者可以在人文与计算之间相互借鉴。[1]基于这一点,“数字人文”(Digital Humanities)的兴起逐渐向整个人文领域渗透,消灭了传统人文与计算科学之间的鸿沟,通过创新的数字技术推动了人文学科的研究与教学,并对新媒体和技术的本质进行了反思。同时,数字人文所具备的跨学科能力可以将其与科学、工程等领域相联系,逐步增加用新技术建构人文学科与当代社会交流的可能性,从而更好地融入现代社会。而影人年谱与数字人文的研究方式是传统人文与数字人文的碰撞,为当下中国电影开辟新的研究路径。数字人文能够为人文学科做出的最大服务,是以一种实践工具主义(Practice Instrumentalism)的方式打破了两种文化之间的人为鸿沟,表明了需要人文学科与科学一起,去应对全球化时代错综复杂的自然、技术、经济、社会、政治和文化问题。[2]以人文为导向的数字人文与影人年谱的结合或许是一种重写电影史的方式,以新的方法来分析和解决问题。同时,这也是算法思维之于电影史学的相互提振与重塑。通过回到影史风景、重返人文感性以及改变电影知识创新与分享的一般规则,展开基于中国电影知识图谱的批判性建构。[3]

一、数字人文中影人年谱的新方法

“叙一人之道德、学问、事业,纤悉无遗而系以年月者,谓之年谱。”[4]被谱述的人物,称为“谱主”。年谱记录生平、交游、著作最为详细,实际形成的集体传记与目录、地方志互文性最强。年谱是中国历史上一种特殊的人物传记体裁,杂糅了编年与纪传二体,并借鉴了家谱、年表、墓志等体裁的写法而产生。年谱的主体是事件信息,包含人物、时间、地点、职位、作品等。作为一种独特的述史体裁与治学方法,年谱是中国史学研究必不可少的一部分。学者现在编的年谱主要是研究型,既是便于知人论世,更好地理解历史人物所处的那个时代,也是为了便于对历史人物做进一步研究。一般研究历史人物的步骤是先搜集整理其文集,包括日记等,作为最基础的工作;再将材料集中并初步梳理,编写年谱或年谱长编;最后才是撰写传记或评传。[5]所以说,年谱也是历史人物研究的基础,是历史人物一生活动的简明线索。

影人年谱融合了年谱学与电影学两种特征,能在观念、范式、研究等方面为中国电影史发展还原其历史、影人的生命轨迹,提供真实有效的知识背景和新的研究思路。影人年谱的编撰为史料带来了新的书写。年谱中的历史情境可以帮助学者更好地理解和解读影人的社会行为,而研究影人不能脱离时代背景和意义,没有正确的发生顺序就无法了解事情是如何发生或是具有何种意义,只有一丝不苟地专注于史料才能保证掌握可靠的事实。在中国电影史发展历程中,对影人年谱的研究意识早在程季华主编的《中国电影发展史(初稿)》中就已显现。《中国电影年鉴》《中国电影家列传》、中国电影导演系列等书籍,以及各种电影史料、不同年代电影著述的出版都为影人年谱在中国电影史学研究中提供了有效资料,奠定了重要基础。年谱是将作家和文学现象历史化的最有效方式之一,也是方便学者理解影人谱系与电影研究之间较有利的工具之一,从学科发展角度观照中国电影研究,同样应该思考学科本身的历史化和经典化问题。[6]

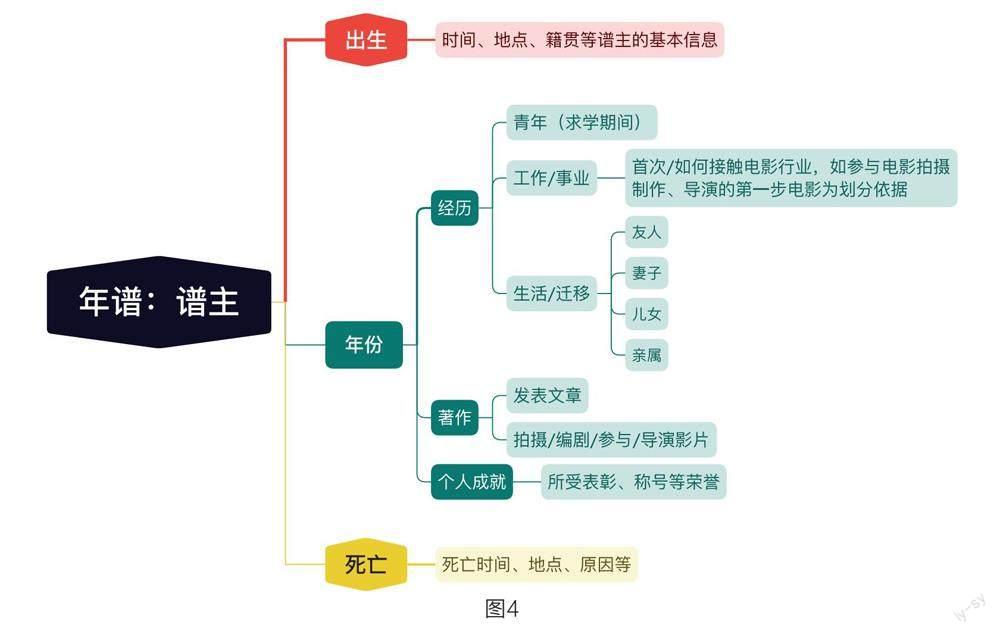

目前影人年谱的编纂也多属于第一种研究类型,编者多为后世专家。影人年谱以电影人为对象,研究电影人的出生、死亡、籍贯、工作/事业、参与影片、友人、撰写著述、社会评论、所获成就等一系列问题。年谱中所记载的影人活动在時间和空间范围内同时发生。面对海量的数据信息,人文学者如何在两个平等且平行的维度进行融合研究,从中挖掘有效的信息文化知识,仍是一个亟需解决的问题。将年谱学和影人年谱引入中国电影史研究和中国电影的历史叙述,在已有的影人年谱和编年史述基础上,结合影人年谱自身的特性,重新思考年谱学和影人年谱之于中国电影史研究和中国电影的历史叙述,并通过两者(数字人文与影人年谱)的研究,来探析数字人文跟电影研究之间的关联性,以及中国电影史研究跟以往的文献、数据之间的关系。年谱学是基于中国史学的一种传统方法,其史料价值可以帮助学者补史、证史。作为电影学与历史学之间跨学科的生长点,影人年谱与电影年谱学既是进一步拓展电影史研究的史料基础,又是“重述”中国电影史的方法选择,还是建构中国电影学派的历史撰述[7],能够帮助学者对中国电影研究以准确、详实的方法去考辨、考寻、考源。电影历史研究必须充分占有史料。任何研究工作都需要有材料。所谓材料,也就是事实。历史研究与别的研究,譬如理论的研究有所不同。历史研究必须掌握全部的事实,全部的史料,缺乏任何一部分史料,史学家都无法把历史的全貌描绘出来,也就无法对其作出完整全面的结论。[8]因此对于影人年谱的编纂要“符合或接近于史实”的真相,充分还原影人本身,“体现影人年谱的历史温度与影史叙事的人文主义色彩”。本文想为影人年谱的数字化研究提供理论基础,希望最终运用概念模型、数据挖掘、文化分析等方法,根据年谱中的内容使用数字人文工具,落实影人之间的交互关系、活动(地理)范围、社会事件(如根据历史背景,不同事件影响影人变化[拍摄的影片风格、搬迁等要素]的重要性比例)等,将传统的文字表现方式转变为数字化可计算分析的形式,并构成一个可交互的空间可视化数据库。运用数字人文的方法,为传统年谱研究提供一个对影人之间可交互、可组合的方式,在数字化时代下为人文学者研究提供一个新视角。

二、平台架构:界面交互与数据可视化

中国电影知识体系平台(https://movie.yingshinet.com/#/)旨在建构中国专属电影数字平台。运用数据采集、数据挖掘、定量分析和可视化等数字人文的技术和方法,从影人年谱的角度尝试挖掘电影及其文献价值。影人年谱不仅是对影人文本资料的搜集,更重要的是留下的影像资料。通过对各参数的分析,判断其与其他参数的相关性。这样在叙事和电影语义方面,电影学者得到的对照组则会更多,并根据相关内容进行人工分类。平台的建立开创了电影研究的新视角,为学者们提供了多元的帮助。同时,提高平台交互性并将影人年谱进行可视化呈现,需要集中研究和开发其核心领域(例如,文本编码、文本分析、数据挖掘、数字档案和资源创建)以及一个软件应该具备的可视化的基本和扩展功能等问题。

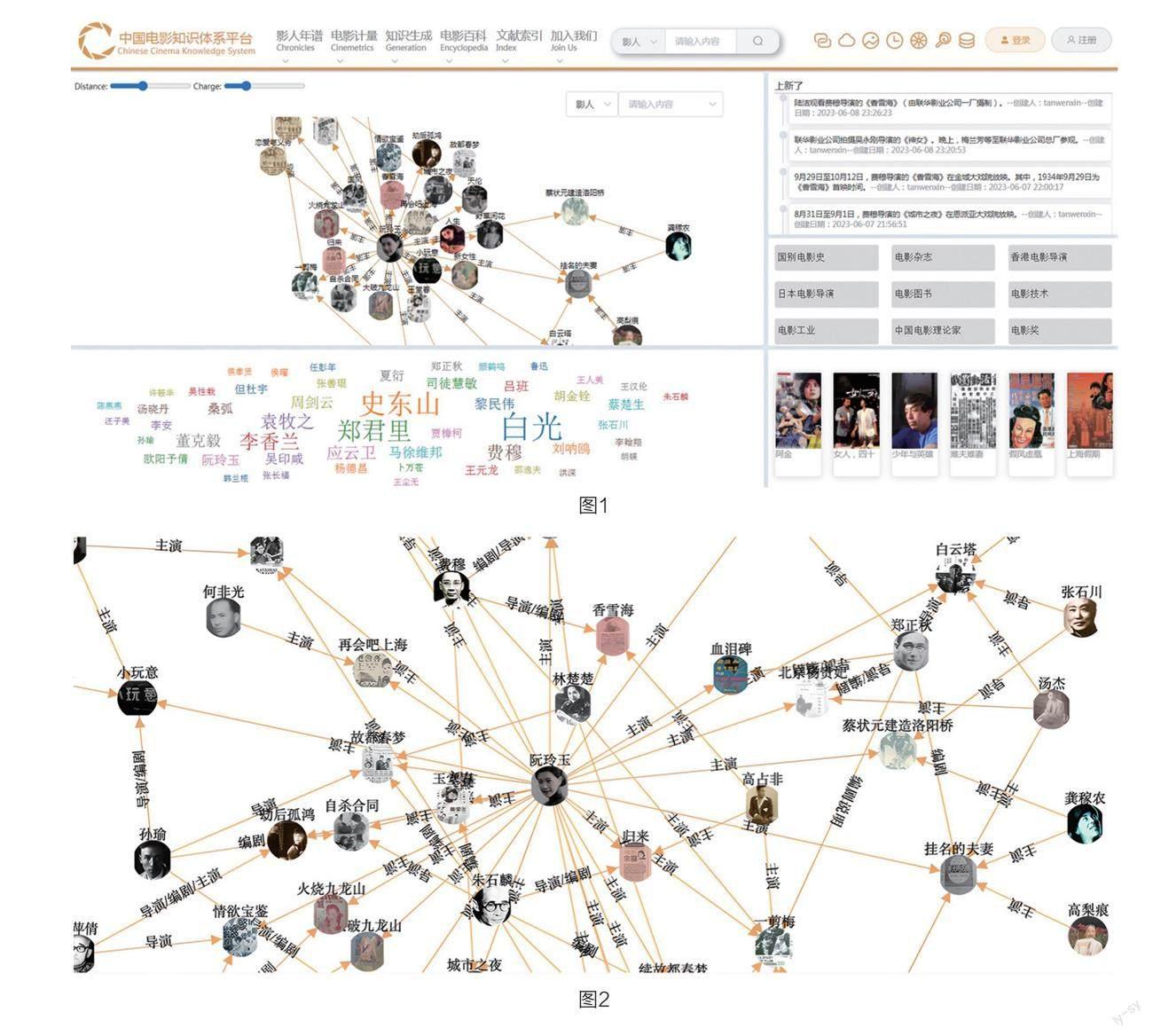

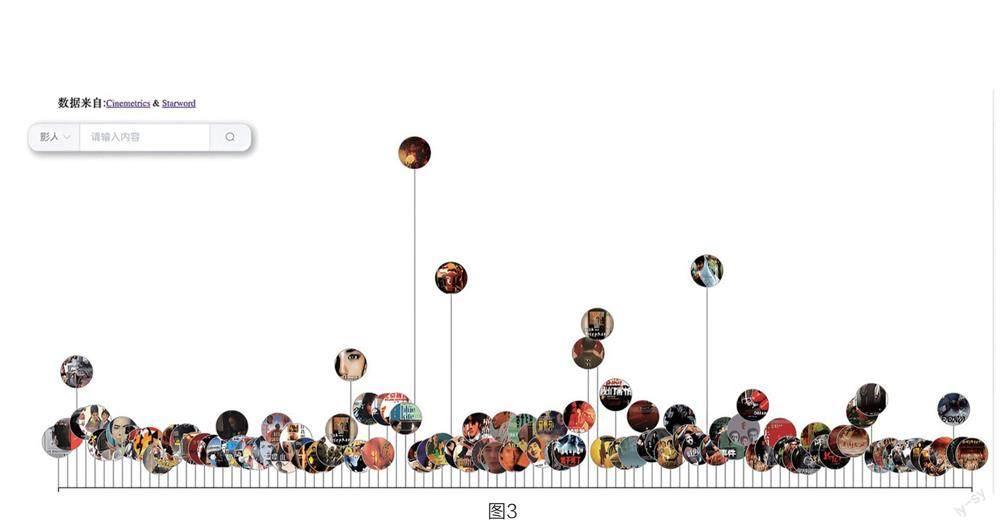

中国电影知识体系平台目前所做工作已经录入影人145位,年谱3897条,文章884条、著作543条,用户447位等,为影人年谱的整理率先做出了数字化的展现(见图1)。根据录入的结果,包含社交网络(见图2),电影计量ASL(根据Cinemetrics,见图3),电影百科的多种呈现。不少学者进行电影史研究时,资料的查找与搜寻一直存在各种困难。因此,如何对数据进行有效整合这一问题亟待解决。在这种方式的呈现和开源下,平台的创建和录入工作逐步在解决这一难点。数字人文为影人年谱信息研究提供了新的范式及方法,为后续电影研究者提供创作和分析的新途径,并对工具和对象之间不断变化的互动关系进行反思。

界面是可视化内容的直观体现,是知识内容的模型,是浏览者如何在其中“移动”的指南。搭建界面草图是项目中的初始阶段,不仅需要考虑添加到项目中的风格或外观(字体、背景颜色、图像或布局),设计特征、功能和知识内容也需要统一考虑,另外,用户的体验直接代表了设计是否达到预期目标(方便浏览、易于操作、效果直观)。每一个界面都是一个交流的区域,可以连接人与计算机(如设备上的屏幕)、计算机与计算机(如API),或者多个系统和代理的网络。在主页方面做减法,直观地对用户展示平台的特殊性与专业性。而对于人文学者来说,地图中的图形和图像是影人在各时间空间位置变化和信息方面的重要讯息。学者们可以从地图中提取研究影人、地域文化、地理细节等的重要信息。从实用的角度有效地使用地图,明确数据、地图和研究三者之间在空间上的展示效果。其次,是对于空间的分析。根据年谱的记载,在地图中区分影人的自然和社会特征,将研究中实际是空间的特征和因位置而与空间偶然相关的特征区分开来。第三,帮助学者有效定位问题关键,为人文学者研究提供可对比、多维度、多组合的电影研究视角。如影人地理方位的转变给影人带来的文化影响可以用地图的方式展现叙述。

在《基于知识重构的年谱时空可视化呈现——以<朱熹年谱长编>为例》[9]一文中提出,年谱时空可视化平台架构主要由三个互相关联的部分组成——实体知识库、时空可视化交互、年谱事件信息库。其中,实体知识库层作为实体自身的知识组织体系,通常表现为一个层级分类表,为整个系统提供信息筛选和定位功能;时空可视化交互作为用户交互探索的主要对象提供了大部分可视化和交互功能;年谱事件信息库作为从年谱中加工整理得到年谱事件原文及其元数据的信息库,为整个系统提供实体信息线索和参考资料。

据前人研究经验整理,关于中国电影知识体系平台影人年谱可视化,还可以将其划分为两种展现方式:一是在界面中设置单独的年谱区域,以便用户方便搜索。即用户仅需要文本上的资料,包含了时间、人物、生平各种事件。为了在设计数据库时方便对影人年谱的整理和划分,作者构建了年谱数据的一个概念模型:谱主的出生死亡(籍贯等基本信息)。此外,影人的活动轨迹按照年份划分,以每年经历为一组,包含个人经历、著作以及个人所获荣誉等。将时间、空间两个维度并列便于在可视化互动平台中的组合对比(见图4)。二是设计展现多个区域,由一个可交互的GIS系统和与之关联的影人时间轴组成。如基本信息筛选区、时空可视化(地图)交互、影人年谱基本信息、影人影片列表等,运用“文本”“文本+影像资料”“事件+人物+地图”等多种方式来搭建,方便用户进行比较。可视化作为数字人文研究的一个重要领域,可以将复杂且庞大的数据通过直观的方式进行展示,也可以通过交互的形式为用户呈现和提供想要获取的信息。词云、聚类、GIS、数据挖掘等技术是可视化展示中常用的技术手段,不仅能够直观地通过视觉化的方式来表达对象的空间变化,还可以将时间和空间相结合,从而达到可视化共现。以《石挥谈艺录:雾海夜航》中的《石挥年谱》为例,在已有的GIS数字人文工具中对影人地理空间可视化做分析,处理后的数据最终或能有效地证实某一个导演所受教育、社会背景、时代政治等问题与他所拍摄的影片、镜头、角色塑造之间的关联。同时,也可以将其与影人的史料进行联系,作为对现有电影历史研究的参照和对比,进而更好地反映出研究方法与对象的变化。

数字技术方便获取历史资料和研究结果。只要会使用计算机和互联网,就能以相对轻松和低廉的成本来传播和共享知识。数据库还能帮助验证、反驳或区分假设,但是在用户和内容方面包容也意味着排斥。通过选择性地将部分信息数字化并将其显示出来,会不可避免地忽略其他来源和潜在发现。归档不仅意味着保存和记忆,也意味着遗忘和失忆。[10]在电影史领域对历史问题进行重构,同时兼顾历史的偶然性和变革性,对于学者和电影制作人来说同样重要。[11]对于当下和历史,也就是着手制造的过去之间的“不稳定的关系”(Precarious Relations),如何能够把握“不可知的历史条件”(Historical Conditions of Unknowability)?[12]

根据列夫·马诺维奇(Lev Manovich)的观点,数据库是开放式的,但是没有一定的规则。数据库代表了潜在的、不断增长的不同元素集合,比如文本、视频、图像和超链接。[13]如果数据库能让人快速发现一种事实或者一种关系,那么其也能产生一些偶然性的关联。从这种意义上说,数据库不仅仅是增加了存储和检索特定领域信息的能力,而且是一种关键的和方法论的自我意识。[14]数据可视化是一个复杂的过程,因为创建单个可视化需要了解设计和数学原理以及被可视化的内容。对于人文主义者而言,在数据科学与设计领域寻求合作伙伴,既有现实也有经济上的挑战。

数字工作的许多方面的价值意义在于与传统方法的对话,但其中却存在着很多值得探讨的问题。同时,信息资料的解读对数据有影响,存在于数据记录之外的背景不能影响搜索查询的结果或计算环境中的运算过程。然而,我们也不能完全忽略这些信息,尤其是在社会科学和人文学科领域,不同的历史、经济、社会和文化背景以及数据的出处都必须被考虑到,这是知识主张的先决条件。就好像我们收集了成吨成吨的数据,对于“数据从哪里来?谁收集的?什么时候?它是如何被收集的?为什么要收集?”这些问题却被忽略了,甚至有一大部分数据都没有被使用,且缺乏足够的理论来解释它们,那数据化本身的意义何在?所以,在对信息数据进行分析和解释时,即便没有依据具体的理论,大数据也仍有必要完成从信息到意义的转变。因此,建立重要的相关性是一方面,而从相关性到因果属性的跨越则是另一方面。[15]与此同时,在数据整理方面,效果绝佳的可视化空间展示,也意味著在对数据信息的编写与整理带来一定程度上的“麻烦”。对纯文科背景的研究者来说,很有可能在录入的时候“一头雾水”,因此有必要对数据录入编写详细且易懂的用法。与此同时,人文学者自己必须能够理解如何使用计算机。以及必须能够理解这些原则如何与他/她所从事的人文学科的方法论的相互作用。[16]

三、影人年谱的GIS可视化

根据年谱数据的整理可以发现,影人的空间可视化也是影人年谱研究的一个重要领域,也为电影史以及影片研究提供了新视角。从地理空间的角度探究影人迁移原因,是否有政治、文化等因素影响,以及是否与所拍/参演电影内容有所关联等。虽然对人文学者而言地图并非是新的工具,但数字技术可以在数据子集之间进行更复杂和快速的比较。目前依然存在的问题是有不少有关地图的方位地点已消失。笔者认为有两种方法可以解决,一种是根据当时年代留存的地图进行绘制,这样是最精确的,但是难度大、耗时久。第二种是根据已有的地图软件,将影人迁移的位置依据现在的坐标点进行大致的估量。尽管这样坐标点可能不够准确,但耗时短且如果不需要精确分析可以适用所得结果。

数字人文平台Palladio是专门为历史学家以及从事相关学科(如区域研究、艺术史、文学史以及媒体和文化研究)的工作人员开发,用于研究人文社会网络的界面,将是年谱GIS可视化的良好适配工具。其可以过滤数据和快速制作图表的工具,并在空间和时间维度上显示数据,如时间线和时间跨度。Palladio工具套件比较适合定性研究,因其产生的可视化(地图、网络图、表格和画廊)为大多数字人文学者所熟悉。Palladio在整体上能呈现出对历史案例研究的良好适应性,可以在不需要再次输入数据集合的情况下将可视化和数据之间进行转换。[17]以上是作者选择此工具进行研究的原因。将《石挥年谱》整理为数据,导入格式常为.csv,.tab,.tsv:

Date,Place,Coordinates

1915,天津市杨柳青,"39.134723,117.020501"

1916,北京市宣武门校场小六条权盛里1号,

"39.90168,116.377937"

1921,北京师范大学附属小学,"40.175669,116.274129"

或者自行在Palladio中编写格式为:

First name,Last name,Age

John,Doe,28

Jane,Smith,35

人文学者往往有固定的档案或预先建立的数据集,但不一定会由于这些数据有先入为主的想法,所以应该优先考虑快速绘制图表原型的能力,看是否出现有趣的呈现方式以及过滤数据的能力,以便查看子集。其中,Palladio的一项功能——点对点地图(见图5),方便了人文学科的研究,其可以通过在地图上的叠加以人文学者直观的方式显示网络之间的连接。因此点对点地图是显示轨迹的理想选择,比如影人迁移、影人之间的交流,或者信件往来等。这种地图类型需要两个不同地点的经纬度坐标。边缘——点与点之间的连接——可以代表两个地点之间任何数量的其他网络关系。但这种地图也有缺点,比如无法制作互动地图和图表。

图5、图7展示的是在Palladio中石挥的行动轨迹,鼠标移动到地点上可以显示他去过此处多少次。以一个位置作为一个据点就能形成点对点的形式,或者说石挥和某个人、某个地点之间的相互关系等。但因为部分年谱中的地点不可考,这也为空间分析带来一定的困难,图5、6主要根据全国范围内他去过哪些城市/地点进行标注,如在上海多次往返一个地点,并没有对所有地点进行重复标注。石挥多次在兰心大剧院、文化影片公司、苦干学馆等几个地方参演活动。如果只做上海范围内地图,则可以给每一个地点划定一个大致的方位,这样在地图中就可以显示的地点密度分析。图7表示不同的年代去过相同的地点则显示同类色块,方便研究者观看。Palladio是按顺序制作静态地图和网络图以探索数据的理想选择,所以当数据集是时间和坐标点时,它能够在不同类型的可视化之间切换且不需要重新导入数据集,这为图表原型设计和在可视化与数据之间的移动带来便利。但同时它也有一些固有限制,形成的数据不能在Palladio内进行编辑。在实践中这意味着创建一个数据集,将其导入Palladio并可视化后才能发现错误。随着学者对数据集的深入了解,可能会发现有必要用更复杂的可视化方法来显示过滤后的地图或网络图中出现的模式,这是Palladio中不具备的。

图8、图9是由ArcGIS pro网页版本制作,相对于Palladio来说,ArcGIS的可视化效果更强,种类选择更丰富,点密度图的显示更加详细。ArcGIS是目前历史地理研究中必不可少的工具之一,可以用于可视化和分析的图像工具,以及其拥有世界上最大的图像集的访问权,将地图和数据化为智能三维模型和可视化,还包含多人协作模式。如图9所示,上海位置密度最高呈黄红色,北京则呈红色。可以表明石挥在上海的活动密度比在北京高,而Palladio没有这一功能。但ArcGIS的缺点是虽然能够对坐标点进行描述,却不能像Palladio那样容易归类。如果能找到当时上海街区地图,则可以根据年谱以及资料的整理做石挥在这片区域更详尽的行动轨迹、所参演话剧、电影、活动等方面的研究。但这种地图的工作量庞大,不仅要在地图中找到位置,还要对坐标点进行录入,最后还要根据地理位置进行描边。经过两种地图工具的比较可以得出统一的结论:研究仍需要大量的数据才能够更深入地分析問题。因此年谱的工作仍需要团队和用户之间的协作,形成更大的整体,考察谱主与社会主体之间的关系。

影人年谱GIS可视化可以帮助学者提出新的历史论点,表格信息的可视化让研究者看到一种演变/变化的模式,而不是直接提供定量的答案。许多工具可以形成地图、图形和图表,只是在细节方面有所不同。数据可视化工具实际是一种“中间件”(Middleware)。[18]建构影人年谱的空间可视化需要对时间、地理位置以及不同类型的元数据进行考量。“编年”与“系地”并重,不仅编次谱主的“出处之岁月”和“作文之岁月”,还要“考之舆图,以求其踪迹”,博之方志,以明其地理环境。[19]余英时在《中国近代思想史上的胡适》[20]附录二“年谱学与现代的传记概念”中提到,中国年谱学先后经过清代考证学的洗礼和近代史学的冲击已经发展得相当成熟了。事实证明它可以充分承担起“连贯叙事”的传记任务。“周虽旧邦,其命维新。”在中国史学的领域内,年谱仍会继续表现出它的充沛生命力。在数字人文背景下以影人年谱的史料为基础,运用信息可视化最大限度还原社会历史事件、面貌以及影人活动轨迹。与其依靠复杂的研究数据,可视化常常更易于“消费”和“理解”,就像数据用表格(如大量的Excel表格)、文本的形式解释起来较为困难一样。信息可视化可以让这些定量数据清晰易读,帮助学者在大量的信息中抽取有用的信息,以一种“浓缩”的方式呈现出来。

结语

数字人文的出现是理工科和人文学科彼此之间的交流和学习,能够服务于人文,帮助人文,为人文学科的发展起到了很大的推动作用。数字人文在发挥工具主义作用的同时,还拓宽了工具主义、技术主义和其他主义的概念。数字人文工具的不断发展,让研究者不再需要复杂的编码、c++这些计算语言去计算,而是可以运用不同的平台促进人文学科的研究。中国电影知识体系平台在不断完善之后,可以帮助学者以准确、详实的方法对中国电影进行研究、考辨、考寻、考源,经过数据清理,体现影人年谱的历史温度与影史叙事的人文主义色彩。数字人文与电影研究的相遇,不仅发生在技术主义者的观照视域,还要回归人文本身的传统领域,加以数据库的辅助,探寻数字人文跟电影之间的关联性,为中国电影研究提供帮助,让电影学者更多的参与到数字时代的发展中去。跨越“语言”与文化的鸿沟是一项需要双向进行的跨文化历史研究,在这样的大背景下,思维方式和方法也在不断地发生变化。但无论如何对史料进行“计算”,或者说将其转换为“计算方法”都是远远不够的。归根结底,仍然是需要人文学者对于数据进行“人工定义”,关键的问题在于如何将史料置于众多的工具中,从中获得新的意义和价值。因此,对于影人年谱的空间可视化需要将地图ArcGIS与Palladio这类的可视化软件相结合,以期能够架构属于中国电影史独有的地理空间可视化。

参考文献:

[1]McCarty,Willard.Humanities Computing[M].New York:Palgrave Macmillan,2005:4.

[2]Liu,Alan Y.Where is cultural criticism in the digital humanities?[D].eScholarship,University of California,2012.

[3]李道新.数字人文、影人年谱与电影研究新路径[ J ].电影艺术,2020(05):27-35.

[4]朱士嘉.中国历代名人年谱目录·序 [M].北京:商务印书馆,1941.

[5]严昌洪.中国近代史史料学[M].北京:北京大学出版社,2018.

[6][7]李道新.影人年谱与中国电影史研究[ J ].当代电影,2019(01):92-98.

[8]李少白.影心探赜:电影历史及理论[M].北京:中国电影出版社,2000.

[9]位通,桑宇辰,史睿.基于知识重构的年谱时空可视化呈现——以《朱熹年谱长编》为例[ J ].中国图书馆学报,

2022,48(02):63-64.

[10]Burghardt,Manuel,et al."Film and Video Analysis in the Digital Humanities-An Interdisciplinary Dialog." [ J ].Digital Humanities Quarterly,2020.

[11]DallAsta,Monica,and Jane M.Gaines."Prologue:Constellations:Past meets present in feminist film history." [ J ].Doing womens film history:Reframing cinemas,past and future,2015:13-25.

[12]Gaines, Jane M.Pink-slipped:what happened to women in the silent film industries?[ J ].University of Illinois

Press,2018.

[13]Manovich,Lev."Database as symbolic form." Convergence 5.2(1999):80-99.

[14]Schreibman,Susan,Ray Siemens,and John Unsworth,eds.A companion to digital humanities[M]. John Wiley & Sons,2008:177-197.

[15][16]Bollier,David,and Charles M.Firestone.The promise and peril of big data[M].Washington,DC:Aspen Institute, Communications and Society Program,2010:16.

[17]Conroy,Melanie."Networks,Maps,and Time:Visualizing Historical Networks Using Palladio." DHQ:Digital Humanities Quarterly,2021.

[18]Drucker, Johanna,and Patrik Svensson."The why and how of middleware." [ J ].Digital Humanities Quarterly,2016.

[19]王兆鵬.从“年谱”到“编年系地谱”——重建作家年谱的理念与范式[ J ].文学评论,2021(02):17-24.

[20]余英时.中国近代思想史上的胡适[M].台北:联经出版事业公司,1984.