重建时空逻辑:《步辇图》祖本、胞本递藏考

2023-08-02李钦曾

李钦曾

(浙江大学 艺术与考古学院,浙江 杭州 310028)

一、《步辇图》真伪问题的学术史梳理

现藏于北京故宫博物院的《步辇图》(以下简称“故宫本”,图1),因作为汉藏两族团结友谊的见证,而位列“中国十大传世名画”之一,受到近代历史学家和美术史家的重视,具有非常高的历史价值和艺术价值。画卷本幅部分由画心和据传由章伯益过录李德裕的小篆跋文两部分组成。画心描绘了被九名宫女簇拥着的唐太宗以及礼官①包铭新、崔圭顺认为其“具体官职应为礼部主客郎中或他的上司礼部侍郎,不是‘赞礼官’”。参见包铭新、崔圭顺《唐代礼官服色考——兼论《步辇图》的服色问题》,《故宫博物院院刊》2006第5期,第123页。、禄东赞、翻译官等人物形象。章伯益小篆跋文共有14行,内容为李道志、李德裕重裱褙落款及禄东赞辞婚诸事。②跋文内容:“太子洗马武都公李道志,中书侍郎平章事李德裕,大和七年(833年)十一月十四日重装背。贞观十五年(641年)春正月甲戌,以吐蕃使者禄东赞为右卫大将军。禄东赞是吐蕃之相也,太宗既许降文成公主于吐蕃,其赞普遣禄东赞来逆,召见顾问,进对皆合旨,诏以琅邪长公主外孙女妻之。禄东赞辞曰:‘臣本国有妇,少小夫妻,虽至尊殊恩,奴不愿弃旧妇。且赞普未谒公主,陪臣安敢辄取?’太宗嘉之,欲抚以厚恩,虽奇其答,而不遂其请。唐相阎立本笔。章伯益篆。”整幅画卷共有13段,题跋有24处,印章有122枚。前后隔水材质为黄绫,前隔水之前有3段天头,材质分别为皮纸、黄绫和蓝绫。拖尾材质为宣纸,其上有题跋22处。目前对于《步辇图》真伪问题的研究,存在如下几种相互抵牾的观点。

图1 《步辇图》,绢本设色,38.5cm×129cm,北京故宫博物院藏

徐邦达综合分析了该画卷的画风、笔法、收藏印玺等信息,认为:“现存之本,论画法技能不太高,人物面相呆板少神,衣纹勾笔也欠劲健飞动,这是出于临摹的特征。其不是阎立本真迹,自可推断论定了。我以为此本书画出于同时——即在宋初有人先临阎画,章友直(伯益)又临写二李装背题名再连书禄东赞事迹于后。”[1]59“此图原底可能是唐人真本(也许真是阎立本所作)。”[1]60杨仁恺在《中国书画》一书中也认为:“该图无款,有宋代章伯益篆书题记及米芾等人观款,或是北宋摹本。”[2]82傅璇琮、周建国认为“禄东赞辞婚小篆”文为李德裕所作,后由章伯益过录到这个宋初摹本上。[3]64

丁羲元认为该画是初唐阎立本的真迹,“在‘摹本’的理由不充分之时,我毋宁更倾向于《步辇图》或为真迹”[4]38。“我据实肯定《步辇图》上所钤金章宗‘明昌’七玺中的三印为真印,其所钤位置也合乎情理而作变通,因此不是‘作伪者后添’,也不是‘伪印’”。[5]120“无论米芾,还是汤垕,他们所提及的《步辇图》其实也就是同一本而已。……是《宣和画谱》著录的御府所藏真本。”[5]128谢继胜也坚持真迹说,他在《关于<步辇图>研究的几个问题》一文中认为:“从作品的构图安排、人物细节以及画面展现的叙述逻辑分析,应该没有大的问题:例如宫女头饰、紫红色条状的服饰,与陕西长安执失奉节墓壁画舞女等初唐仕女风格相同;《步辇图》中引见的官员与阎立本《凌烟阁功臣图》持笏恭立的姿态完全相同”[6]38,“原图绘制在640至658年间”[6]54。

陈佩秋则认为《步辇图》存在很多违背常识和规律的表现,其人物造型、绘画风格与同为阎立本的《历代帝王图》相比差距太大,其线条模糊无力,人物造型轮廓不准,没有唐宋人的写真基础,榜题以及后面章伯益书法的艺术水平也非常差,而且章伯益的跋文以及金章宗的印玺等也都存在问题。她据此判断《步辇图》非唐画,更非阎立本的作品,是一件后人的伪作。[7]

笔者认为以上研究存在如下五个问题:第一,有学者将摹本中器物、服饰的样式作为时间上限的依据,这存在很大的风险。第二,未对故宫本画卷上的所有印章信息进行真伪考辨,以此获得的结论说服力不够。第三,以故宫本画卷上的信息为中心,有针对性地选择支持自己观点的画史文献著录信息,而忽略与自己观点相悖的画史文献著录信息。第四,以上三种观点的证据链条皆无法囊括文献著录与故宫本上包含的所有信息,不能将所有的证据要素整合到一个完整的逻辑链条中。第五,关于真伪问题的争论进入了一种封闭的、自说自话的困境。笔者尝试换一种思路来解决以上问题:在考辨文献著录与故宫本画卷上题跋、印章中包含的递藏信息的基础上,将获取的所有信息置于同一个递藏逻辑系统内,发现并分析其中的抵牾之处,以此来区分不同版本,并复原不同版本上的历史信息,进而建构不同版本的递藏历史,最终彻底解决《步辇图》的真伪问题。

二、画史评传、著录中包含的递藏信息考辨

著录《步辇图》的文献有多部,按照撰写的时间顺序排列如下:《春明退朝录》《画史》《宣和画谱》《能改斋漫录》《云烟过眼录》《画鉴》《清河书画舫》《汪氏珊瑚网》《式古堂书画汇考》《佩文斋书画谱》《石渠宝笈》等。

《宣和画谱》记载《步辇图》曾被藏于宣和御府:“阎立本……今御府所藏四十有二……步辇图一”[8]38。“宣和”虽为徽宗在位后七年(1119—1125年)的年号,但该画卷被收藏于御府的时间可能早于宣和年间,据此可推断这一时间应大致在公元1101—1125年(徽宗在位时期)前。但是,有一点值得注意,《宣和画谱》并未描述《步辇图》的画面细节,因此其所载阎立本《步辇图》不一定就是今故宫本《步辇图》,有可能是其他名为“步辇图”的作品。

王钦若等奉敕编撰的《册府元龟》卷九六二《外臣部·贤行》几乎原文照抄了《步辇图》上的“章伯益小篆”跋文(按,该跋文为章伯益过录李德裕原跋):“吐蕃相禄东赞,贞观十五年来朝。先是,许以文成公主出降,赞普遣禄东赞来迓。召见顾问,进对合旨,诏以琅邪公主外孙女妻之。禄东赞辞曰:‘臣本国有妇,少小夫妇,虽复至尊殊恩,奴身不愿违弃旧妇。且赞府未谒公主,陪臣安敢辄娶?’太宗嘉之,欲抚以厚恩,虽奇其答,而不遂其请,乃以为右卫大将军。”[9]11153其中“召见顾问”至“不遂其请”一段文字几乎悉同。但其与《旧唐书》《唐会要》《新唐书》《资治通鉴》所记太宗接见禄东赞的文字却存在一定差异,这说明《册府元龟》中的这一段文字可能来自《步辇图》上的李德裕原跋。按王钦若(963—1025年),字定国,北宋太宗、真宗、仁宗时人,于淳化年间擢进士甲科,历任“右正言、知制诰、翰林学士……礼部尚书、户部尚书、吏部尚书。……天圣元年(1023年),拜司空、门下侍郎、同平章事、玉清昭应宫使、昭文馆大学士、监修国史。呈《迁叙图》以献。《真宗实录》成,进司徒,又封冀国公。”[10]773王钦若被封冀国公的时间为1023年,这为推断《步辇图》藏于其家的时间提供了很好的依据。这一推测也可从宋敏求的《春明退朝录》中获得验证:“王祁公家有晋诸贤墨迹,唐相王广津所宝有永存珍秘图刻,阎立本画《老子西升经》,唐人画《锁谏图》。王冀公家褚遂良书唐太宗《帝京篇》、《太宗见禄东赞步辇图》。钱文僖家书画最多,有《大令黄庭经》、李邕《杂迹》。……以上皆录见者”[11]34-35。按“王冀公”实为王冀国公的省称,是王钦若的封爵。宋敏求(1019—1079年)略后于王钦若,则所谓“以上皆录见者”,当是宋敏求所见《步辇图》卷上有王钦若的印章或题跋等鉴藏信息,即该画上留有被王钦若收藏的证据。宋敏求为宋代文献学家、史地学家、藏书家,其所撰《春明退朝录》史料翔实可信,可与《新唐书·艺文志》《宋史·艺文志》相参证,历来为史家所重视和采撷。“至其于民情风俗、官场应酬、书画题记、诗话词评等时有著录,亦颇具文学史研究价值。”[12]1再据李裕民考证,该书“系熙宁三年至十年(1070—1077年)间陆续修订、增补而成”[13]144,故可将《步辇图》藏于王钦若家的时间进一步明确为1023—1077年前后。

米芾在《画史》中认为《步辇图》差不多是阎立本的真迹,并描述了李德裕题跋的位置以及该画的保存情况,但长期以来学界对这一信息存在误解。《画史》载:“唐太宗《步辇图》,有李德裕题跋人后脚,差是阎令画真笔。今在宗室仲爰君发家。”[14]174“宗室君发,以七百千置阎立本太宗步辇图,以熟绢通身背画,经梅便两边脱,磨得画面苏落。”[14]192《画史》的大部分校点本和研究者都将上文中的“人后脚,差”点校为“人后脚差”,例如山西教育出版社谷赟校注本[15]7,广西师范大学出版社刘世军、黄三艳校注本[16]19-20。此外,袁有根认为该处应是“辇后脚差”之笔误:“阎立本画的《步辇图》,丢掉了步辇后面的两条腿”[17]22。 笔者认为此说也无根据,若确是如此,应当表述为“辇后脚无”,而非“辇后脚差”。古原宏伸也提及这一问题:“先前的研究,虽然都在‘后脚差’后断句,而续接‘是阎令画’等,这样的说法实难以遵循。”古原宏伸将其断为“有李德裕题跋,人后脚”,但他认为“可能在‘脚’字后遗漏了几个字”。[18]82笔者赞同古原宏伸的断句方式,但不认为此处有脱漏。“脚”,当主语为人时,其意为小腿或足,当主语为物时,其意为物体的下端。此处“人后脚”即指李德裕题跋位于画面最后一个人(翻译官)的小腿或足处。“差”在此处意为“比较、略微”,与《后汉书·光武帝纪》中“今军士屯田,粮储差积”的“差”同义。[19]259可见,米芾在当时也无法断定《步辇图》是否为阎立本的真迹。《画史》完成的时间在1101年前后,由此可推断至少在1101—1123(赵仲爰卒年)年前后,《步辇图》被藏于《画史》所记载的赵仲爰家。

南宋吴曾《能改斋漫录》记载《步辇图》曾被藏于北宋吕申公家:“且以浚都世臣大家,秘藏图史,以奇胜相高者极众,至于阎迹乃少遇。其惟吕申公家有唐太宗《步辇图》,引禄东赞对请公主事,皆传写一时容貌。赞皇李卫公小篆,其语采色神韵,与此同出一手。而张记亦曰:‘时天下初定,外国入贡,诏立本写外国图。’而注指西域,则奉诏所为者,即谓是耶?信真迹果不足疑。”[20]81解读此文献,可获得如下四个细节:第一,在北宋时,阎立本的真迹就已经很少见到了,但吕申公家藏的《唐太宗步辇图》是真迹,吴曾用张彦远在《历代名画记》中的记载来佐证这一推断。第二,《能改斋漫录》是最早明确记载《步辇图》为阎立本真迹的文献。第三,《唐太宗步辇图》上有“禄东赞对请公主事”的跋文,还有李德裕的小篆,这两处跋文都由李德裕书写,由此推断此处“引”的对象应该是已经亡佚的《太宗实录》或唐国史,而非成书于后晋时期的《旧唐书》或成书于北宋时期的《新唐书》《资治通鉴》。第四,根据吕申公的仕履可以推断《步辇图》藏于其家的时间区间。“吕申公”是“吕申国公”的简称,是吕夷简的封爵。曾巩在《吕文靖公夷简》一文中曾简述其仕履:吕夷简曾担任知制诰、龙图阁直学士等官职,宋仁宗景祐二年(1035年)被封为申国公,景祐四年(1037年)又被罢免,但在很短时间内又恢复相位,庆历元年(1041年)又晋封为许国公。也就是说,景祐二年至庆历元年(1035年—1041年)之前的吕夷简才被称作“吕申公”,这就为推断《步辇图》藏于其家的时间提供了很好的依据。吴曾为南宋高宗、孝宗时人,但所记《步辇图》之事为北宋朝旧事,吴定未亲见该图,所以这段递藏史存疑。

周密在《云烟过眼录》中记载《步辇图》曾被赵与懃收藏:“唐阎立本《太宗步辇图》,《神骏图》,《维摩像》。”[21]211。《雍正江西通志》卷六三、《雍正浙江通志》卷一二八分别记载了赵与懃的事迹和登进士科的时间:“赵与懃,端平(1234—1236年)间以朝散大夫守信州,敛强梗,蠲虐征,治河梁,新驿舍,刬除夙弊,作兴学校,于是科举得人甚盛”;“嘉熙二年(1238年)戊戌周坦榜,赵与懃,青田人”。[22]596赵与懃担任都丞的时间无法考证,但从周密的生卒年(1232—1298年)可大致推断赵与懃登进士科时,周密只有6岁,不可能过眼该作品。假设周密18岁左右过眼该作品,那么周密在赵与懃家看到该作品的时间也至少应该在1250年以后了。

汤垕的《画鉴》对《步辇图》的记载甚详,其中包含大量画面细节以及题跋、印章等信息。“阎立本画《三清像》《异国人物职贡图》《传法太上像》《五星像》,皆宣和、明昌物,余并见之。及见《步辇图》,画太宗坐步辇上,宫人十余与辇,皆曲眉丰颊,神采如生。一朱衣髯官,执笏引班,后有赞普使者,服团花衣,及一从者。赞皇李卫公篆题其上,唐人八分书赞普辞婚事。宋高宗题印完,真奇物也。”[23]6唐人八分书题跋、宋高宗题印等多个细节系首次被记载,加之汤垕又亲见过《步辇图》,其内容应当真实可信。根据宋高宗的题记和印玺,可知此画曾入南宋内府。宋高宗在位的时间为1127—1162年,因此可推测《步辇图》收藏在南宋内府的时间应在这一时间前后。周永昭考证汤垕的生卒年为“1250年代初中期(南宋宝祐年间)至1320年(元延祐七年)之前”,《画鉴》的撰写时间“起于1280或1290年代后期”,《画鉴》的读者群为“13世纪末14世纪初期之际杭州地区的文人及书画收藏家”。[24]65从记载收藏家名讳时多使用“籍贯+姓氏”这一范式来看,《画鉴》所记收藏家多分布于杭州、宜兴等江南地区。由此可推测南宋灭亡后,《步辇图》可能由绍兴内府流向民间,所以汤垕在绍兴担任兰亭书院山长期间才有机会见到此画。此推测也可从汤垕的履历中获得验证,汤垕于元成宗大德九年至十一年(1305—1307年)之间,由绍兴辟任大都,此时《画鉴》早已完成。

张丑《清河书画舫》对《步辇图》的记载,主要沿袭周密的《云烟过眼录》和汤垕的《画鉴》。《清河书画舫》卷一上《兵符图》中记载赵与懃的藏画:“兰坡赵都承与懃所藏书画……唐阎立本太宗步辇图”,这一句完全抄自《云烟过眼录》。对此张丑也有解释:“兰坡,宋宗室。富于书画收罗,不下千本,名卷多至三百外,其目首载《云烟过眼录》。而刻本例阙,今全录之”[25]3103。在卷三上《唐·阎立本》中,张丑又抄了汤垕的《画鉴》。《汪氏珊瑚网》《式古堂书画汇考》《佩文斋书画谱》对《步辇图》的记载也全部抄自《云烟过眼录》和《画鉴》。《石渠宝笈》对《步辇图》的记载甚为详尽,除包含个别刊刻错误,例如将江澈误为“江瀜”,关杞误为“关”,郭衢阶误为“郭衢”[26]993之外,其余内容均与故宫本中的跋文、钤印信息相吻合。

三、故宫本画卷中包含的递藏信息考辨

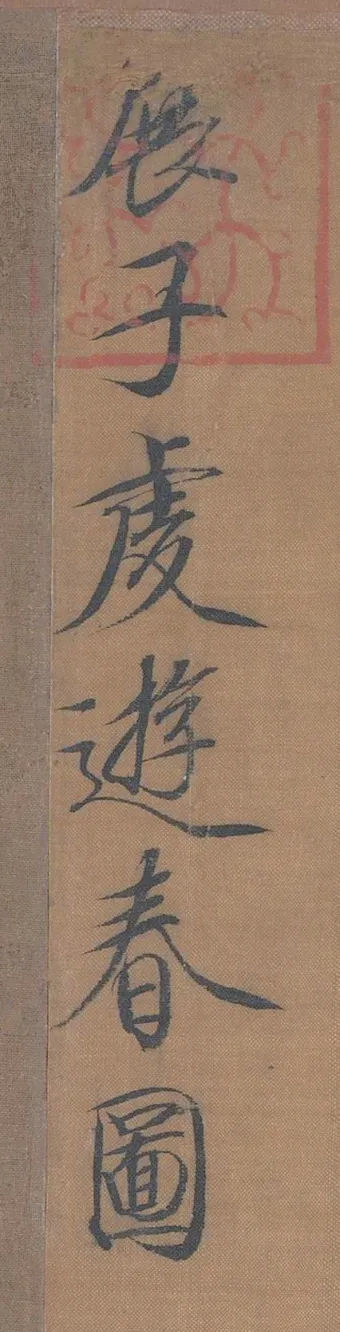

通过分析故宫本上的题签及钤印形制,可推测“步辇图”三字题签并非出自徽宗或宣和内府。将画名题于画心与前隔水接缝处的左上角,并在题签最上方钤盖“宣和七玺”之双龙方印是“宣和装”的基本形制。故宫本《步辇图》画卷上的题签“步辇图”三字位于画心的正中上部(图2),为竖题行楷书,其上有一印章,印文漫漶不清,无论是题签还是钤印位置都不符合“宣和装”的形制特点。再者,故宫本《步辇图》题签与宋徽宗《展子虔游春图》题签(图3)中“图”字的写法存在显著差异,前者题签及印章应非出自徽宗或宣和内府。

图2 《步辇图》题签

图3 宋徽宗《展子虔游春图》题签

丁羲元将“步辇图”三字之下的印文释读为“曌”:“三字(按,‘步辇图’)之上,钤以大印,朱文阔边,印文上半为‘日’‘月’二字,下半则似空中云气缥缈之形,似为一‘空’字,如此甚合武则天之名讳:‘曌’字。”[5]122笔者认为,该印文不可能是“曌”,理由如下:第一,该印文的左上角看上去像“月”,右上角看上去像“日”,与“曌”字上半部分左“日”右“月”的结构不符。第二,其实所谓的“日”字,下边应该还有其他笔画,只是因为朱砂印泥脱落而模糊不清;所谓的“月”字也并不是“月”,因为“日”字作圆圈状,其实是大篆、古文的写法,左上角之字若为“月”字,则是采用了楷书的写法,两者书体不统一。第三,“日”“月”之下明显是两个文字,而非一个字“空”。第四,根据文字的笔法和书体来判断,该印文应该属于传抄古文字,即汉代之后通过隶定或者仿照先秦古文而形成的融合古文书体、字体、笔法的文字。虽然左下角印文的字形已经漶漫,但基本可以辨认出其结构应为“厚”“石”“序”之类的汉字;虽然右下角印文的字形结构也已经模糊,但也可以辨出有横写的“水”之类的偏旁,总体而言并不符合“空”字的字形。第五,根据风格来推测,该印文可能出现于宋代之后,宋代文人好博古、喜考究,对古文字的研究和运用之风盛行,从《汗简》《历代钟鼎彝器款识》《集篆古文韵海》《宣和博古图》等著作可见。第六,改名为“曌”是武则天为顺利登基而做的诸多准备之一,“凤阁侍郎河东宗秦客,改造‘天’‘地’等十二字以献,丁亥,行之。太后自名‘曌’,改诏曰制。”[27]6462-6463“曌”在武则天所造新字中地位极其特殊,不仅寓意丰富,而且极其尊贵。“武则天拥有‘中女’身份及诸多女主符命,并根据《周易》离卦改名为‘曌’。这是武则天对儒家正名文化的实践及离卦符命的政治宣传,更是对武则天正统地位具有天命合法性的理论论证。”[28]121武则天将“曌”钤印于书画作品上的可能性不大。再者,在中国书画鉴藏史上,虽有皇帝将年号钤印于书画上的事例,例如唐玄宗、宋徽宗、金章宗、康熙、乾隆等,但从来没有发现皇帝将名钤印于书画上的事例。

通过分析题签、落款的字体以及张向、米芾的题跋内容,可推测题签、落款及“禄东赞辞婚小篆”书写的时间区间及书写者。“章伯益篆”四字(图4)为“禄东赞辞婚事”小篆的落款,位于本幅的左下角,为竖题行楷书。徐邦达推测其与题签可能由同一人书写。[1]59张向的跋位于拖尾的第三个,内容为:“阎相国之本,章伯益之篆,皆当时精妙。元丰甲子孟春中浣日,圃泽张向书于长沙之静鉴轩”。这是《步辇图》画卷中首次提及章伯益小篆的题跋。由此可推测题签与落款的时间应在“禄东赞辞婚小篆”之后,元丰甲子(1084年)孟春之前。米芾的题跋位于拖尾的第一个,是目前可见关于此画卷时间的最早证据,内容为:“襄阳米黻,元丰三年八月廿八日,长沙静胜斋观。”米芾在跋文中只是简单地叙及观看过该画这一事件,对画卷内容及真伪情况并未作任何评价,在其后完成的《画史》中也未对该本、该过眼事件作任何记载和评述。笔者认为此跋应是真实可信的。一则,米芾的跋位于拖尾的第一个,位置比较特殊,作伪的难度非常大。二则,米芾在跋中的落款为“黻”,跋的时间“元丰三年(1080年)八月廿八日”跟“黻”字使用的时间也相吻合③朱亮亮考证宋神宗元丰八年(1085年)至哲宗元祐六年(1091年)为“黻”“芾”并用时期,在此之前皆用“黻”字。参见朱亮亮《翁方纲关于米芾改名的论断有误——米氏“黻”、“芾”改名考辨》,《南京艺术学院学报(美术与设计版)》2007年第2期,第108-110+107页。。三则,米芾在画卷上题跋,却没有将画作记录在《画史》中并非孤例:米芾在《照夜白图》卷(现藏于美国大都会博物馆)上题有押字“芾”,但在《画史》中也未提及此图和此事。笔者推测米芾应见过“禄东赞辞婚小篆”,但不清楚该跋的书写者。结合画心与小篆跋文都处于同一绢质上这一细节(详见下文)来推测,若是米芾题跋时此小篆尚未题写,那么米芾的题跋当位于此小篆所在的位置,而非现在的拖尾处。既然米芾见过“禄东赞辞婚小篆”,但为何只字不提呢?其做法与张向、刘次庄④刘次庄跋:“元丰七年(1084年)二月三日,观《步辇图》、章伯益篆,诚佳笔也。长沙刘次庄。”、刘忱⑤刘忱跋:“右相驰誉丹青,尤于此本实为加意。秦李丞相妙于篆法,乃删改史籕大篆而为小篆。其铭题鼎钟,施于符玺,诚楷隶之祖,为不易之范。今见伯益之笔,颇得其妙,而附之阎公人物之后,仅为双绝矣。元丰乙丑(1085年)上巳,河南刘忱题。”等人对章伯益篆的褒奖形成了鲜明的对比⑥笔者统计了故宫本《步辇图》的22处题跋,发现共有8处提及章伯益的小篆,题跋者分别为张向、刘次庄、刘忱、琰(或子山)、张知权、姚云、许善胜、郭衢阶。。其中的原因可能是:米芾题跋时画卷上尚未出现“章伯益篆”四字落款,他并不清楚该跋文的作者是谁;或者认为画心及小篆都为摹本,小篆质量一般不值一提。章伯益(1005—1062年)为宋初小篆书家、画家,在米芾《画史》和《宣和书谱》中都有记载:“章友直,字伯益,善画龟蛇,以篆笔意,亦有意。又能以篆笔画棋盘,笔笔相似。”[14]186若米芾亲见章伯益篆书,在画跋或其撰写的《画史》中对此事只字不提的可能性不大。由此,笔者认为“禄东赞辞婚小篆”书写的时间应在米芾题跋(元丰三年[1080年]八月)之前,“步辇图”三字题签和“章伯益篆”四字落款的时间可能在米芾题跋之后、张向题跋之前的这一段时间(元丰三年[1080年]八月—元丰甲子[1084年]孟春)内,“禄东赞辞婚小篆”以及题签和落款由章伯益书写的可能性不大。

图4 《步辇图》章伯益落款

《步辇图》上钤盖的4枚金章宗“明昌”印可能是伪章。这4枚印章分别为金章宗完颜璟鉴藏印玺“明昌七玺”中的3玺:1枚“秘府”朱文葫芦印,1枚“御府宝绘”朱文方印,2枚“明昌”朱文圆长印。“秘府”钤盖于上文提及的折痕处的顶端,“御府宝绘”钤于折痕的正中间,第1枚“明昌”钤于翻译官的脚后跟处,第2枚“明昌”钤于本幅与后隔水接缝处的顶端,因装裱裁剪成了半印。这4枚印除“秘府”外,其他3枚印文都不甚清晰,单凭印的形状很难判断真伪,通过钤盖步位来判断真伪是一种比较有效的方法。“明昌七玺”钤盖的基本部位如下:“秘府”一般钤盖于天头与前隔水接缝处的中间,“御府宝绘”一般钤于画心与后隔水接缝处的顶端(参见美国波士顿美术馆藏宋赵佶《天水摹张萱捣练图》),“明昌”一般钤盖于画心与前隔水接缝处题签的顶端,“明昌御览”一般钤盖于拖尾题跋处。除“明昌御览”外,其他六玺都钤盖于画心与前隔水或后隔水的接缝处的顶端、底端或中间。如此钤盖的目的,自然是为了避免污染或破坏画面。可见,故宫本《步辇图》上这4枚明昌印的钤盖步位无一符合“明昌七玺”的形制,笔者推测其可能是伪章。徐邦达和王耀庭也都坚持这一观点:“其金代秘府(葫芦形)、御府宝绘、明昌三印则伪。所钤步位,也不合格。”[1]59“唐阎立本《步辇图》……上方钤合缝‘秘府’(瓢印),中钤‘御府宝绘’(方印),后方上钤‘明昌’。此钤印式既不合于‘明昌七玺’制,印文、印泥也不同。当为伪加。”[29]14由此推测,故宫本《步辇图》可能并未被明昌内府收藏。

故宫本《步辇图》画卷上明代许善胜的跋文言及该画卷曾被王诜的“宝绘堂”收藏这一史实。“李唐威信覃远方,王姬万里嫔戎羌。……何年入公宝绘堂,愿与钟鼎同珍藏。”王诜(1051年—约1114年后至1117年8月前)[30]29,33,是北宋英宗的帝婿,其妻为神宗同父同母的妹妹——魏国大长公主,他组织的“西园雅集”以及存放法书名画的“宝绘堂”在汴京享有盛名,他是北宋中后期“一位典型的‘鉴藏型’创作家、‘创作型’鉴藏家”[31]66。王诜“宝绘堂”收录的法书名画极为富赡,但他很少在作品上留下印章,仅《欧阳询行书千字文卷》题跋中见其“晋卿”落款,这可能与北宋中晚期私藏钤印之风尚未流行有关。米芾与王诜交往甚密:“一日驸马都尉王晋卿借观,求之不与,已乃剪去国老署及子美跋,著于模本,乃见还。”[32]179米芾《书史》:“王诜,每余到都下,邀过其第,即大出书帖,索余临学。因柜中翻索书画,见余所临王子敬《鹅群帖》。染古色麻纸,满目皱纹,锦囊玉轴,装剪他书上,跋连于其后。又以《临虞帖》装染,使公卿跋。余适见大笑,王就手夺去,谅其他尚多未出示。”[33]168米芾非常详尽地描述了王诜的作伪方法,但从未提及其用印情况,所以故宫本《步辇图》画卷上没有发现王诜的收藏印也似乎可以理解。另外,再结合上文对故宫本题签、“禄东赞辞婚小篆”书写及落款时间、书写者的考证结果,与王诜生卒年、许善胜跋文内容来推测,临摹《步辇图》活动的组织者可能就是王诜。一方面,假托名家是宋代收藏界的时风,“大抵画,今时人眼生者,即以古人向上名差配之;似者,即以正名差配之”[14]114。另一方面,王诜极为擅长通过伪本真跋、假托名家等方式来作伪: “王士元山水,作渔村、浦屿、雪景,类江南画,王巩定国收四幅,后与王晋卿,命为王右丞矣。”[14]193此外,许善胜的跋文也间接证明了故宫本可能未入宣和内府,因为若入宣和内府必留有“宣和七玺”的痕迹,许善胜若见“宣和七玺”自然不会不录。

根据画心与前后隔水接缝处的印章可推测最近一次重裱的时间。“章伯益篆”四字落款距后隔水位置过近,本幅与后隔水接缝处分别钤盖了一个“明昌”半印(伪印)、“新”与“宇”的组合印、略不完整的“郭氏亨父”印和“衢阶鉴赏”印;本幅与前隔水夹缝处分别钤盖了三个朱文半印与三个由白文半印拼合的不可辨识的组合印(“主亨父”+“新”,“公长”+□,“之印”+□)。这说明该画卷被裁剪、重裱过多次。前后隔水处钤印时间最晚的不完整印章为郭衢阶的“郭氏亨父”印和“衢阶鉴赏”印,钤印时间最早的全印为吴新宇的“吴新宇珍藏印”,据此可推测该画卷被重裱的时间应该在郭衢阶收藏之后、吴新宇收藏之前的某一段时间内。⑦画心与前隔水接缝处的印章有“神品”“楞伽”“蕉林居士”“吴新宇珍藏印”等,画心与后隔水接缝处的印章有“明昌”(伪)、“蕉林秘玩”、“郭氏亨父”、“衢阶鉴赏”、“楞伽”等。

四、以上史料中的抵牾之处、疑点及分析

按照常理,历史文献中记载的《步辇图》的细节,应与故宫本《步辇图》画卷上的题跋、印章等信息完全吻合,但实际情况并非如此,反而出现了大量抵牾之处。笔者将这些抵牾之处分为四种类型:第一种为题跋位置不一致,第二种为缺少题印,第三种为画题不一致,第四种为作者问题。

题跋位置不一致,即两类史料中李德裕所题小篆的位置不一致。此问题存在以下四个疑点:第一,米芾《画史》中记载李德裕题写的小篆位于“人后脚”处,但故宫本《步辇图》上李德裕的题跋则位于翻译官身后且高于翻译官头部。作为开启“贞观之治”的一代雄主,唐太宗在有唐一代具有非常崇高的地位,作为中晚唐臣子的李德裕将小篆题在高于唐太宗头部的地方,这一有违礼制的做法很难让人理解。第二,放大《步辇图》画卷高清大图中的绢质,可发现画心与“禄东赞辞婚小篆”之间有一处折痕,该折痕上部断裂,下部完好,断裂部分两侧绢质的颜色、质地完全一致,纹理亦能贯通,这说明画心与“禄东赞辞婚小篆”处于同一张绢上,这是一个长期以来被忽视的细节。徐邦达也没有注意到这一点,故在《古书画伪讹考辨》中说“此卷本身绢二接”[1]58。另外,从装裱技术与方法上来看,古代书画装裱中也极少出现将两片绢直接裱在一起的情况,“不用绢压,四边只用纸,免折背重,弸损古纸”[33]159。“每见宋装名卷,皆纸边,至今不脱。今用绢折边,不数年便脱,切深恨之。古人凡事期必永传,今人取一时之华,苟且从事,而画主及装者俱不体认,遂迷古法。余装卷以金粟笺用白芨糊折边,永不脱,极雅致。”[34]107用绢裱边不数年便脱,更何况是本幅,这也可以反证笔者的以上发现。那么,画家在完成作品之后,为什么还要预留如此大面积的空白,这一做法也很难让人理解。第三,李德裕的小篆及唐人八分书题跋为什么不见于故宫本《步辇图》画卷上?第四,李德裕小篆及唐人八分书题跋在前,三四百年以后宋人又过录一遍,这一做法也难以让人理解。综合以上疑点,可作如下推测:故宫本《步辇图》可能不是唐真迹,也不是唐摹本。若该本为唐真迹,李德裕及唐人八分书题跋在前,宋人自然没有再过录一遍的必要。一般来说,画家很少在完成画作之后还预留如此大面积的空白,这最可能的解释就是画家在创作之前即预留出了题跋的位置。这一现象很少见于祖本中,反而在摹本中比较普遍,因为临摹者将原跋也视作临摹的重要组成部分。该本为唐摹本,临摹者在临摹完成后预留了大片空白绢,直到三四百年之后才由宋人将李德裕及唐人的题跋过录其上,这种可能性也非常小。可见,故宫本《步辇图》应为唐之后的摹本,画心部分与“禄东赞辞婚小篆”题写的时间应该相距不会太远,因此可将上文中提及的元丰三年(1080年)八月廿八日作为画心临摹完成的时间下限。

缺少题印,即故宫本《步辇图》缺少文献中记载的宣和内府印玺、宋高宗题跋及印玺。《宣和画谱》记载《步辇图》是宣和内府收藏的阎立本四十二件作品之一,汤垕《画鉴》记载《步辇图》画卷上不仅有李德裕的小篆题跋、唐人八分书,还有宋高宗赵构的题跋和印玺,但在故宫本《步辇图》上都没有发现以上信息。汤垕在《画鉴》中描述《步辇图》时使用了“并见”“及见”两词(见上文),“并”为“一起、一齐、同时”之意,“及”为“待、等到”之意。也就是说,《三清像》《异国人物职贡图》《传法太上像》《五星像》等阎立本的作品是同一时间见到的,以上作品都是从宣和、明昌内府中流失出来的;《步辇图》是后来才见到的,其上有李德裕的小篆题跋以及唐人用隶书书写的“赞普辞婚事”,还有宋高宗的题跋及印章,且完好。根据前后文语境分析,《步辇图》应不是宣和、明昌内府之物,否则汤垕既然已经发现其上有宋高宗的题跋和印章,若再有宣和、明昌内府之印玺,如此重要信息,漏载或故意不记载的可能性不大。关于故宫本《步辇图》未入宣和内府的史实也可以从以下细节中获得验证:上文已考证故宫本在郭衢阶收藏之后、吴新宇收藏之前的某一段时间内被剪裁、装裱过,若入宣和内府,至少应在本幅与前隔水接缝处的中间、下端分别保留双龙方印、宣和连珠印的半印,在本幅与后隔水接缝处的中间、下端分别保留政和印(或者大观印)、宣和印的半印。如此多的印章一次性被裁减而不留一丝痕迹的可能性非常小。由此可断定故宫本与宣和内府所藏应该不是一个版本。

画题不一致,即故宫本《步辇图》与画史文献记载中《步辇图》的题名不一致。《春明退朝录》记载其名为《太宗见禄东赞步辇图》,《能改斋漫录》和《画史》记载其名为《唐太宗步辇图》,《宣和画谱》记载其名为《步辇图》,《云烟过眼录》记载其名为《唐阎立本太宗步辇图》,而《画鉴》和故宫本都称其为《步辇图》,同一件作品题目的表述竟然差别如此之大,这一点也让人难以理解。唯一可能的解释就是《春明退朝录》《画史》《能改斋漫录》《云烟过眼录》《画鉴》为同一版本,《宣和画谱》本和故宫本分别为两个版本。也就是说,在故宫本题签之前该画卷一直被称作《唐太宗步辇图》,《宣和画谱》所记载的版本可能与故宫本同时或略晚,汤垕将其称作《步辇图》,可能与该名称在元代已经形成共识并流行有关。

作者问题。将《步辇图》视作阎立本的真迹,始自米芾的《画史》,但米芾并不确定,只说“差是阎令画真笔”。《宣和画谱》将《步辇图》确定为阎立本真迹,但该图是否为故宫本的底本或胞本尚不明确。至吴曾的《能改斋漫录》才认为“信(阎立本)真迹果不足疑”,但是理由:图中绘有外族人物禄东赞,阎立本又善画外族人物及职贡图,故该画卷为阎立本真迹(见上文),并不充分。宋敏求不认为此图为阎立本的真迹,通读“王冀公家褚遂良书唐太宗《帝京篇》、《太宗见禄东赞步辇图》”上下文可知,若宋氏明确某书画作品的作者,则使用“某某画/书+书画作品名称”或“某某+书画作品”的范式,若不清楚书画作品的作者,则使用“某家(藏)书画作品名称”这一范式,此为后者。吴曾之后,所有文献都将《步辇图》视作阎立本的真迹。

五、三个版本的递藏情况复原

综合以上考辨所获递藏信息,笔者认为宋元之间《步辇图》可能至少存在1件祖本、2件胞本。将以上信息分丝析缕般地归纳到这三个版本的递藏史中,可构建起所有版本的递藏逻辑。

(一)祖本

《春明退朝录》《画史》《能改斋漫录》《画鉴》等文献中记载的《唐太宗步辇图》(以下文简称“《画史》本”)为祖本。该版本具体信息如下:创作于唐代,据传为阎立本真迹,其上有李德裕小篆题跋、唐人八分书题跋、宋高宗题跋及印玺等信息,先后藏于北宋王钦若家、吕夷简家、赵仲爰家,南宋绍兴内府、赵与懃家。汤垕观看《步辇图》应该是其在绍兴担任兰亭书院山长期间,其后亡佚;张丑、汪砢玉、卞永誉、王原祁等人应未亲见过该本。以上递藏史中藏于吕夷简家这一段存疑。

(二)胞本一

北京故宫博物院藏本。该版本具体信息如下:未入宣和内府和明昌内府,其上4枚“明昌”印玺为伪章,《石渠宝笈》对此进行了详细著录。画卷上“禄东赞辞婚小篆”题跋的时间应与画心同时或略晚,当在1080年之前,书写者可能不是章伯益。该画卷被临摹的时间应在祖本藏于北宋王钦若家或吕夷简家期间,该推断与上述徐邦达的观点吻合。该画的临摹者应不是宣和内府的画工,临摹活动的组织者可能是王诜,该作曾经藏于王诜家的宝绘堂。题签、落款可能书写于元丰三年(1080年)八月至元丰甲子(1084年)孟春之间,题写者也不可能是章伯益。后人钤盖“明昌”三玺伪印的主要原因不外乎作伪者不知《步辇图》有多个版本,不知其所钤盖“明昌”三玺的故宫本并未流入金内府,而是依据《宣和画谱》的记载以及金朝内府大部分书画收藏源自北宋内府这一史实来推测。作伪者不了解“明昌七玺”的钤盖规制,反而暴露了其作伪的行为以及故宫本未入明昌内府的史实。此画卷最后一次被重裱的时间应该在郭衢阶收藏之后、吴新宇收藏之前的某一段时间内。

(三)胞本二

《宣和画谱》本。该版本具体信息如下:临摹时间与故宫本相同或稍后,也可能在宣和时期(《唐太宗步辇图》藏于赵仲爰家期间),临摹者可能是宣和内府画工。该本后被藏于宣和内府,画卷上应至少钤有“宣和七玺”;可能在靖康之难中亡佚,也可能藏于金内府,应钤有“明昌七玺”,或在金内府期间亡佚,其他题跋、印玺等信息都不明。但《宣和画谱》所记《步辇图》不一定是今故宫本《步辇图》,有可能是其他名为“步辇图”的作品。

综合上文,在徽宗宣和时期可能并存有《步辇图》的三个版本,其中祖本藏于赵仲爰家。那为何宣和内府不收藏祖本反而去收藏胞本呢?笔者认为原因可能有二。

第一,赵仲爰的官爵非常高,加之其身份非常特殊,再者其购置该画时价格过高,徽宗也不能夺其爱。当时在书画收藏界一直存在皇戚贵胄索取甚至夺取他人藏画的现象,例如王诜、徽宗等。“余收易元吉逸色笔,作芦如真,上一鸜鹆活动,晋卿借去不归。”[14]196徽宗向侍郎王方贽索取《西域图》:“右伯时《跋阎立本西域图》,庐陵王方贽侍郎家有之,其孙瑰夔玉宝藏之。大观间,开封尹宋乔年言之省中,诏取以上进。时庐陵令张达淳、郡法掾吴祖源被檄委焉。因窃摹之,于是始有《西域图》摹本。”[20]81这可能是唐宋时期摹本盛行的一个动力因素。赵仲爰(1054—1123年)是宋太宗的玄孙,英宗赵曙的皇父考⑧北宋朝第三任皇帝仁宗赵祯无子,英宗赵曙为仁宗的继子,赵曙即位后加尊其生父濮安懿王赵允让为皇父考。赵允让的孙子,与神宗赵顼同辈,他年长徽宗28岁,是徽宗的叔父。徽宗即位后,赵仲爰袭封嗣濮王,任大宗正,司掌宗藩系谱,地位极其显赫尊贵。嗣濮王为第二等爵、从一品,是两宋时期地位非常特殊、尊贵的一个宗室群体。元丰七年(1084年)二月,宋神宗下《赐濮邸诸父加恩诏》,初设该爵位。“朕自嘉祐中从先皇帝入居储宫,离濮邸已二十余年。今日缘奠故伯宗辅,因得趋谒濮安懿王祠堂,顾瞻诸伯叔父,所存者无几,皆齿发衰迈,仪形非往日之比,深用恻然。其议加恩诸父。”[35]8241此后嗣濮王爵位世世不绝封。当时嗣濮王每个月的俸钱是四百千,赵仲爰购置此画时花了七百千,相当于两个月的俸钱,在当时这绝对是一笔非常大的开支,这也说明阎立本的画价非常高。

第二,胞本被宣和内府收藏,也与唐宋元时期将摹本作为书画对象的收藏风气有关。张彦远在《历代名画记》中详细地描述过拓画的盛况以及摹本的收藏价值:“古时好拓画,十得七八,不失神采笔踪。亦有御府拓本,谓之官拓。国朝内库、翰林、集贤、秘阁,拓写不辍。承平之时,此道甚行,艰难之后,斯事渐废。故有非常好本拓得之者,所宜宝之,既可希其真踪,又得留为证验。”[36]128《画史》和《能改斋漫录》也记载过多例摹本与真迹并存的现象:“长安李氏雪图,与孙载道字积中家雪图,一同命之为王维也。其他贵侯家不可胜数,谅非如是之众也。”[14]175“唐人张彦远……著书记历代画,第阎上品。而《西域图》在所录。又言:‘王知慎亦拓之’,则传世者非一本。”[20]80可见,宣和内府收藏《步辇图》的胞本,既是徽宗不能夺人之爱的无奈之举,也是当时书画收藏的一种常态。

余论

真迹还是摹本或伪作一直是困扰《步辇图》研究的重要问题,其判断依据不外乎画面内容、题跋、印章的释读,艺术质量、技法、风格、装裱样式的比较,题跋、印章、画史评传、著录的考证等。由于历史久远、时过境迁等原因,一方面很难保证某一个鉴定要素的绝对真实,另一方面,以上诸鉴定要素也很难形成一个颠扑不破的逻辑链条,反而是真中有假、假中有真、时有缺环的情况非常普遍。在印刷技术不发达的古代,胞本的出现对于文化遗产的保护和书画艺术的教育传承是具有显著积极意义的,但也给后世的书画鉴定和拍卖工作带来了很大的风险,给传统书画的研究工作带来了很多困扰。真迹与摹本的判断是书画鉴定者面临的核心问题,但是过于依赖“望气”等鉴藏经验的传统做法,不仅让绝大多数学习者难窥其中堂奥,更让绝大多数人望而却步。鉴定结果很难被证实或证伪,是导致出现这一问题的主要原因。采用系统性、逻辑性方法,综合分析画史著录和画卷中题跋、印章等信息,并将其置于同一个递藏时空逻辑中来进行考辨,不失为书画鉴定的一种有效方法。