双层探测器光谱CT在肺部病变经皮肺穿刺定位中的应用价值

2023-08-02李雪霞曾仲刚黄剑勇陆火丽王浩亚

李雪霞 曾仲刚 黄剑勇 陆火丽 王浩亚

CT引导下经皮肺穿刺活检术(percutaneous transthoracic needle biopsy,PTNB)是肺内病变病理确诊的重要检查手段,以往文献对PTNB的穿刺技术、应用价值及并发症因素分析等方面都做过详尽的报道[1-2],但对于穿刺术前的参考定位图像均为单能量CT,而光谱CT在穿刺定位中的应用未见系统性报道。笔者回顾性分析120例行单能量CT和光谱CT引导下PTNB患者临床资料,通过参考术前CT的能谱参数(有效原子序数),精确显示肺内病灶的位置及大小、病灶内部情况及病灶与周围结构的关系,以指导更精确地进针位置、角度及深度,提高穿刺成功率及临床诊断准确率,以期为光谱CT在PTNB提供理论基础与技术指导。

资料与方法

一、一般资料

收集东莞市中医院2021年1月至2023年12月期间,就诊于我院发现肺内病变并拟行PTNB的患者120例纳入研究,本研究完全遵循赫尔辛基宣言所阐述的伦理原则,并遵守中国的相关法律法规。该研究通过我院伦理委员会审核批准实施(东中医 伦理(研)PJ【2021】17号),并获知情同意书。

二、术前准备

术前完善心电图、出凝血时间、肝肾功能等。入选标准:就诊于我院发现肺内病变(≥10mm),拟行肺穿刺活检的患者。排除标准:(1)造影剂过敏或其他CT扫描及肺穿刺活检禁忌证;(2)严重的急性或慢性并发症或伴发病;(3)妊娠或育龄妇女1 年内有生育计划;(4)研究者认为具有其它不适合入组的情况。退出标准:(1)受试者可在任何时间自由退出试验,其以后的治疗及随访不会因此受影响,研究者应询问退出的原因;(2)入组后发现不符合纳入标准的受试者;(3)受试者依从性差,发生严重不良事件,发生并发症或特殊生理变化不宜继续试验。

三、病例分组及随机化

本研究采用随机化、单盲设计。将符合纳入标准的 120 例肺内病变患者按1:1随机分为常规 CT 引导组(n=60)和光谱 CT 引导组(n=60) 。随机化方法:用 SAS 9.4 统计软件编程,列出流水号为 01~120 所对应的试验分组(随机编码表)。当受试者确认入组后,由随机化分配专员根据随机编码表通知研究人员患者是分配在常规 CT 引导组或光谱CT引导组。

四、肺穿刺活检

由具有3年以上肺穿刺活检经验的医师在CT影像指导下进行操作。引导设备为飞利浦IQon Spectral光谱CT以及飞利浦常规64层螺旋CT机,穿刺针采用美国巴德18G半自动活检枪及配套的同轴套管针。依据病灶的大小、形态、密度、位置及毗邻确定CT靶扫描的参数及进针路径。扫描层厚选择2.5~5mm。穿刺路径采用避开骨骼、较大血管(>5mm)和支气管、叶间裂的最短路径。穿刺体位包括仰卧、俯卧、侧卧位。同一名被检查患者最多穿刺3次,3次内穿刺成功患者总数与各组患者总数的比例即为穿刺成功率。

五、观察指标

分别记录两组病例的穿刺成功率、确诊率、并发症发生率、操作时间等数据。取材满意度:在患者能耐受的情况下,2组病例均以取材0.1cm×2cm×3(组织条直径×长度×条数)为最低标本量[3],活检组织量符合病理诊断需求则为满意。诊断准确率:穿刺病理结果与最终临床结果的比较,本组中手术患者以术后病理为准,非手术患者经临床治疗及影像随访的结果为准。

六、统计学分析

结 果

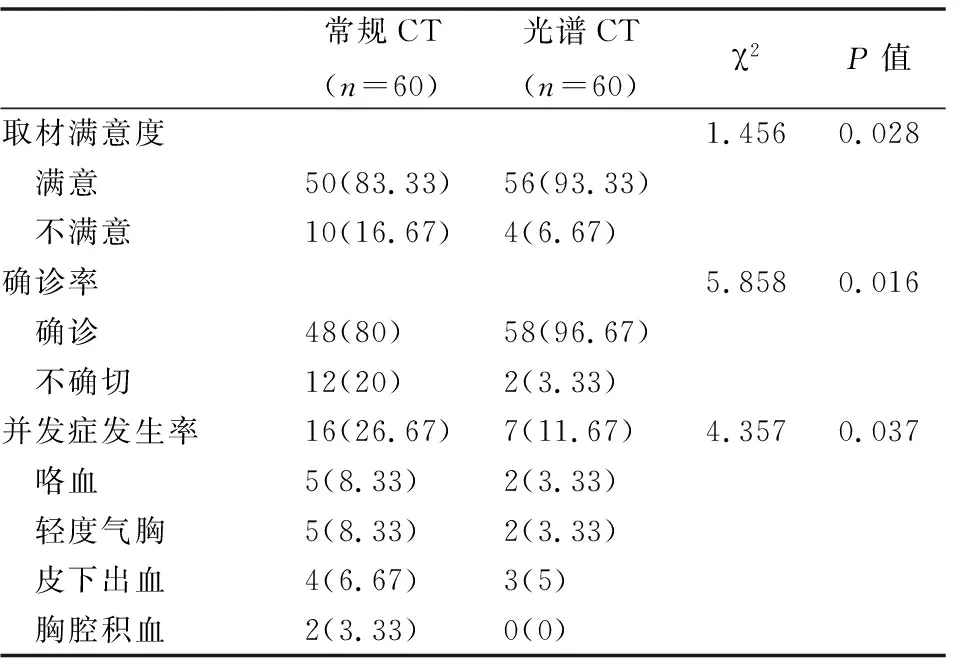

一、光谱CT引导组在取材满意度、诊断准确率、并发症发生率、操作时间方面优于常规CT引导组(P均<0.05)(见表1,2)。另外肺癌的Eff-Z值低于肺炎,有统计学差异(t=-51.572,P<0.001)(见表3)。

表1 常规CT与光谱CT活检情况比较[n(%)]

表2 常规CT与光谱CT组总操作时间比较

表3 光谱CT组肺癌与肺炎的Eff-Z比较

讨 论

光谱CT与普通CT相比,光谱CT提供的多种定量分析方法是多参数成像为基础的综合诊断模式。单能量图像、能谱曲线、有效原子序数及基物质图像等成像模式及多重定量参数有助于对肺结节定性诊断、对肺癌进行分期以及精准治疗和评估预后[4]。近年来,能谱CT的出现是CT发展史上的一次重大突破,能提供组织器官结构和功能双重信息,从2006年双能量CT问世以来,已经发展了10余年。现有双能量CT成像的实现方式有以下几种,如序列扫描、双源双能、单源管电压瞬时切换、基于双层探测器的双能量成像,在4种成像方式中,基于双层探测器的双能量成像方式问世最晚,但颇具特色,公开发表的文章数量增速最快,涉及的内容也非常广泛,为临床的推广应用提供了理论与实践基础,基于双能量CT的诸多特点,也拓宽了临床应用的范围。目前的临床研究结果显示[5-11],基于双层探测器的光谱CT(下称光谱CT)成像应用于各系统疾病的检查和诊断中,但重点探讨双能量技术在肺部病变穿刺定位中的应用价值则尚未见有报道。

经皮肺穿刺活检是对肺部病变最有价值的微创检查方法之一,具有风险小、诊断率高、并发症少、费用低、安全系数高等特点,得到临床广泛应用,对肺部疾病的定性诊断和鉴别诊断起到越来越重要的作用,它可以在创伤小、安全性及阳性率高的前提下对病灶进行取材并结合病理检查做出准确的定性诊断。该项技术已获得广大医生及患者的认可并在临床上得到广泛应用[12-14]。而且事实证明CT引导定位穿刺,较MR、B超等手段可操作性及安全性更高。

本研究所选取病例均顺利完成操作并取得标本送病理检查,因此取材成功率均为100%。但取材满意度存在差别,普通CT引导组满意度为83.33%,光谱CT引导组为93.33%,分析其原因:病灶体积较大,其内存在坏死组织,若堵塞支气管引起阻塞性肺炎/肺不张,常规CT平扫时因其密度分辨率低,使穿刺靶组织与上述病变的分界不能有效区分,取材时穿刺针有部分位于上述组织区时,使取材的效果不佳,从而影响病理诊断,与王朝阳[3]等使用增强CT引导定位的结果相符。

本研究在确诊率方面,常规CT引导组确诊率约80%,光谱CT引导组确诊率约96.7%;常规CT引导组中12例误诊病例均由于病灶体积偏大,合并阻塞性肺炎及肺不张、导致穿刺时没有很好的取到靶点组织,经治疗后复查及最后手术确诊为肺癌;而光谱CT引导组误诊2例,此例病人有较严重的慢性阻塞性肺疾病,在穿刺过程中出现气胸,导致肺不张,包裹靶组织而致取材不准确、导致病理结果误判,最后并发症消除后行手术切除确诊。

CT引导下PTNB的并发症包括针道出血、咯血、血胸、气胸等。常规CT引导组与光谱CT引导组之间差异有统计学差异(P=0.037),光谱CT引导组并发症发生率低于常规CT引导组。究其原因为并发症的发生与患者的年龄、病灶位置及大小、有无慢阻肺及凝血功能异常等基础病、进针次数及深度、患者呼吸是否配合等多因素相关[15],本组研究显示常规CT引导组平均穿刺时间明显长于光谱CT引导组(P<0.001),操作时间短、减少肺活检调针次数,避免对脏层胸膜的反复穿刺同时在满足病理活检诊断样本需求的基础上降低并发症发生率。

有效原子序数(Eff-Z)是从原子序数引申发展而来的概念,是对无机物精确分析的重要方法,若某元素对X线质量衰减系数与某混合物相似,则该元素原子序数为该混合物的有效原子序数,此原子序数为该混合物内所有物质原子序数的平均值。光谱CT成像根据这一特性来进行物质成分的定性,尤其是那些常规CT平扫密度相似,CT值接近的物质(如图1-4)。

图1 CT平扫肺窗,左肺下叶背段占位,支气管闭塞,病灶分叶,周围见毛刺 图2 CT平扫纵隔窗,左肺下叶背段病灶,与胸主动脉及纵隔等组织密度相仿 图3 IQon-CT平扫能谱重建,左肺下叶病灶中央(白△),Eff-Z值约7.52,病灶边缘(白←),Eff-Z值约8.09 图4 穿刺针靶点位于病灶中央Eff-Z值约7.52区域,病理结果为肺腺癌

Eff-Z可直接反映ROI区域内部无机物的有效原子序数,定性分析无机物[16-17]。本研究发现肺癌的Eff-Z低于肺部炎性病变(P<0.05),提示两者的化学组成成份不同,与黄倩文[18]等研究结果类似,但本研究的肺癌及肺部炎症的Eff-Z均低于黄倩文等的研究结果,可能原因为:一、两个研究使用的设备不一致,本研究使用的是飞利浦的双层探测器IQon-CT,后者使用的是GE单源管电压瞬时切换CT,两种设备在成像技术及原理存在差异;二、样本数不一致,可能导致数据统计上差异较大。

本研究还存在一些不足之处:(1)收集的病例偏少,需进一步扩大病例数量以提高结果统计的准确性;(2)只针对肺癌及肺部炎症进行研究,缺乏肺部良、恶性肿瘤的对比研究;(3)未能对病灶短径<10mm的病例进行相关实验。

本研究通过采用飞利浦最新的双层探测器光谱CT(IQon Spectral CT)来引导穿刺活检,由于其独特的工作原理,可在常规扫描的同时实现能谱数据分析,而不产生任何额外步骤和辐射剂量,初步探讨其临床应用价值,可提高获取组织标本满意度、确诊率、较低的并发症发生率,以后针对上述不足之处进行深入研究,不断完善实验数据,以提高光谱CT的此方面的应用价值。