韩伟杰艺术之路

2023-08-02和羽楠

和羽楠

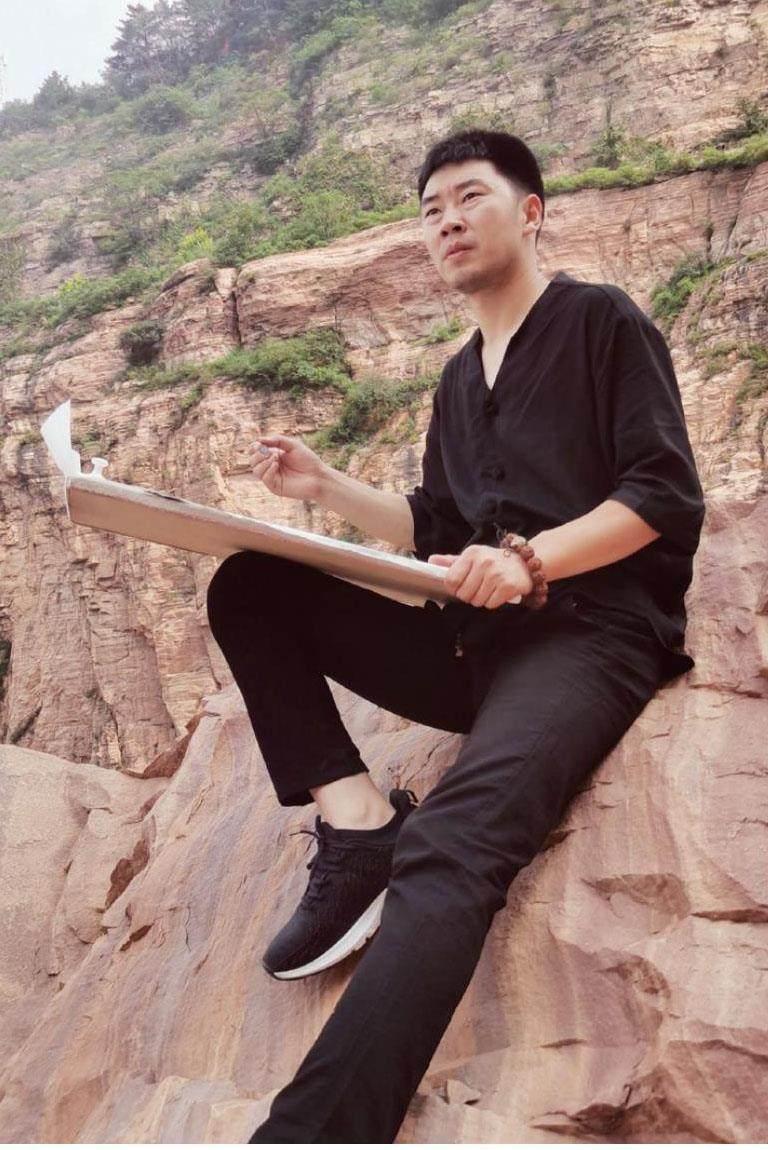

韩伟杰

韩伟杰,字仲仁,出生于河北武安,结业于清华大学美术学院。现为中国书画家协会会员,河北美术家协会会员,中国画研究会会员,潍坊市书画家联谊会顾问,曲阜鸿儒书画院常务副院长,武安市青年文艺书画协会会长,武安市文艺志愿者协会副主席,武安市美术家协会秘书长,武安市新的社会阶层人士联合会理事,武安市政协委员,韩伟杰国画工作室导师。

韩伟杰荣获《文化产业》杂志2023年第18期封面人物。

《文化产业》:所谓“天赋决定上限,努力決定下限”,您从事国画艺术多年,怎么看待天赋与努力?

韩伟杰:青年艺术家的成功在一定程度上靠的是才情与努力,到了中年,才更强调阅历、修养与功力。天赋对于一位画家而言的确是与生俱来的优势,但是在绘画的道路上走得越远,越能发现天赋的虚无,在得天独厚的条件与后天的努力双重叠加之下,天赋似乎才可能会冒出来一星半点;而且天赋也分思想上的“天才”和落笔时的“庸才”,所以要尽可能地把天赋当作幸存者偏差来对待。在我看来,有忽视天赋的能力的人才是真正有天赋的人,这样的人才可以称作一个真正的艺术家。

《文化产业》:从事国画艺术多年,您可以给我们分享一些您在绘画创作上的心得体会吗?

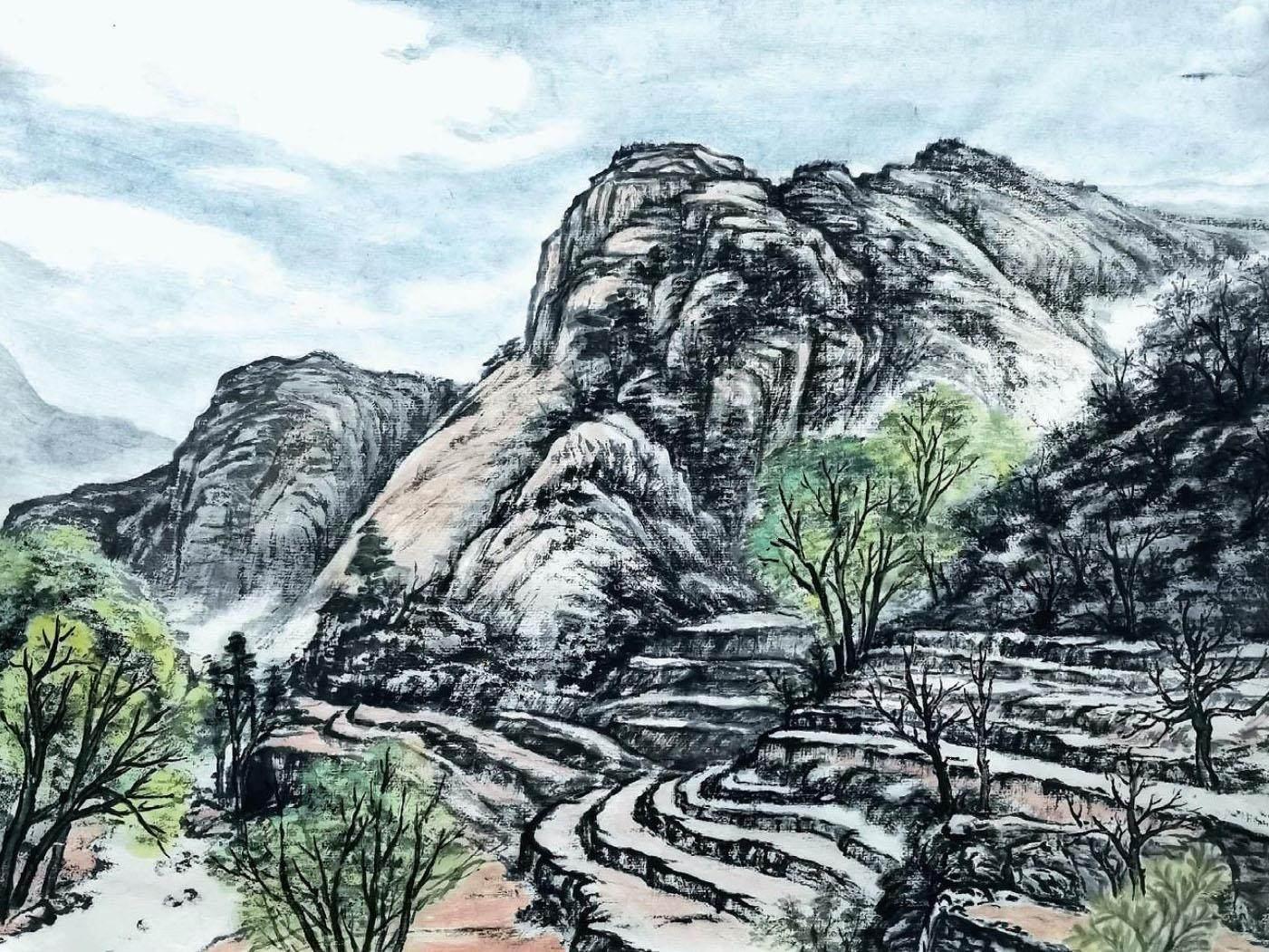

韩伟杰:宋代禅宗大师青原行思曾提出参禅的三重境界:“参禅之初,看山是山,看水是水;禅有悟时,看山不是山,看水不是水;禅中彻悟,看山仍然是山,看水仍然是水。”做人如此,作画亦如此。我多创作山水画,早年间在前辈画作间莽撞着想要证明自己是对的,仿佛山水是我的山水,在这种浮躁心理之下所创作的作品自然也是浮躁的。撞了些南墙后,我又认为自己学会了思考,或者说学会了怎么思考,便每日钻研该如何脱离尘世见到真山水,给自己白白上了一道枷锁,也将自己推向了“深渊”,作品不乏矫揉造作。我现在坦然了很多,不再执着自己有没有达到“看山仍然是山,看水仍然是水”的境界,反而感觉获得了更多。

《文化产业》:从艺多年,您是如何保证自己的艺术水平不断提升的呢?

韩伟杰:艺术水平的不断提升对我而言算是一个伪命题,就像我们平时所说的稳中有进,其实绝大多数时候都是理想状态,因为人的状态是飘忽不定的,比如当你想要追求进步,偶然脑袋里生发出超越前人的想法时,下一秒就要想到你可能画得会比之前更差。私心杂欲过多对于画画这门求静的艺术而言几乎是个毁灭性打击。但也许是“反者道之动”,在有那种想法的时候我们必须停一下,尽可能抽身出来,反思自己的私心杂念,也许在这个过程中艺术水平就随之提升了。

“天地有大美而不言。”绘画是冷静的艺术,是方寸毫厘之间的笔意境转,更是对大千世界的沉着体察。在中华民族几千年绵延发展的历史长河中,中国画以诗意栖居彰显了一个民族特有的文化魅力,蕴含着一个民族的处世智慧,体现出中华儿女与先哲思想精华的同气连枝。“肇自然之性,成造化之功。”人与自然在本质上是相通的。古往今来,多少画家在不停外延国画的边际,无数文人墨客提笔成书画,不变的是对画作始终如一的高质量追求。从观山水、体万物再到具象化的笔法勾连,取精用神难倒无数英雄汉,同时也刺激着佳作面世。韩伟杰先生画作的可贵之处便在于此,他懂得在水流的最低处扎根,在延续前人所开辟的路径的同时,俯身大地,亲近自然,细心呵护每一朵繁花,守护每一片绿叶,聆听每一声鸟叫啼鸣,在笔锋浓转淡的同时,也让我们切身体会到“山重水复疑无路,柳暗花明又一村”的畅快,而这也是欣赏其国画艺术绕不过、解不开的情结。繁华落尽见真章,把一切奉献给画作,把一切交给时间,这是韩伟杰先生的信条。当我们沉浸在上一幅画作中时,韩伟杰先生已然攀登在艺术的高峰上,不等我们反应过来,岸边已浮现出一朵莲花。总览韩伟杰先生的画作,不由得感叹其运笔老练,线条可柔可刚,留白设计拨云开雾,疏密散聚得当,雄浑生姿,富有灵气,可谓笔尖留得住青山绿水,坚心守得住画里乾坤。