氮肥减施下添加硝化抑制剂对夏玉米氮素累积转运和产量的影响

2023-08-01张盼盼李川张美微赵霞牛军乔江方

张盼盼, 李川, 张美微, 赵霞, 牛军, 乔江方

(河南省农业科学院粮食作物研究所,郑州 450002)

河南省是我国主要的夏玉米生产区,2019年的种植面积为380.3万hm2,产量达2 247.4万t,分别占全国范围的9.2%和8.4%[1]。增施氮肥是提高玉米单产的有效方法之一,为了追求高产,农民大量施用氮肥[2-4]。氮肥施用量过大,氮肥当季利用率下降,增产效应下降,土壤氮素含量增加,地下水和大气污染以及水体富营养化等环境污染的风险加大[5-7]。因此,减量施氮和提质增效是河南省玉米生产持续发展的重要途径。

土壤硝态氮(NO-3-N)是植物利用氮素的主要形态。尿素施入石灰性土壤后会迅速转化为铵态氮(NH+4-N),继而转变为硝态氮[8-9]。长期大量施用氮肥,会造成土壤硝态氮的累积,且土壤硝态氮含量随施氮量的增加而增加。硝态氮不易被土壤胶体所吸附,除少部分被作物吸收利用外,大部分硝态氮随灌溉及雨水淋洗,或通过硝化-反硝化作用转化为氮氧化合物排放到大气中[10]。硝化抑制剂可抑制土壤亚硝化和硝化作用,减缓铵态氮向硝态氮的转化,降低淋溶损失,提高氮素利用效率[11-12]。应用较为广泛的硝化抑制剂包括3,4-二甲基吡唑磷酸盐(3,4-dimethylpyrazole phosphate,DMPP)、双氰胺(dicyandiamide,DCD)和2-氯-6-三氯甲基吡啶(2-chloro-6-trichloromethy pyridine,CP)等。研究发现,在黑土地上,与施用普通氯化铵相比,添加硝化抑制剂DMPP、DCD和CP均能显著提高玉米籽粒产量和氮肥吸收利用率[13]。在常规施肥量的基础上,配施硝化抑制剂后可提高作物产量及其地上部吸氮量,同时降低40—100 cm土层的无机氮含量,减少氮素损失[14]。在我国小麦-玉米体系的田间试验中,施用氮肥的过程中配施硝化抑制剂可显著减少57%的N2O排放和45%的硝态氮淋洗,但增加了19%的NH3排放[15]。在华北4个春玉米生长季内,添加硝化抑制剂使N2O的排放平均减少33.39%,还可促进玉米增产6.35%[16]。因此,大田条件下合理施用硝化抑制剂既可保障作物产量,又能提高氮素利用效率,减少氮素损失。

目前,关于氮肥减施下添加硝化抑制剂的研究大多集中于对玉米籽粒产量、氮素含量和氮肥利用率的影响,而对减施氮肥同时配施硝化抑制剂下夏玉米氮素花后转运的研究较少。为此,本研究以‘郑单958’为研究对象,设置不同氮肥减施水平并添加硝化抑制剂2-氯-6-三氯甲基吡啶,研究不同处理下玉米成熟期的干物质量和氮素累积分配规律,分析植株中氮素花后转运及氮素利用特征,为优化夏玉米氮肥减施和硝化抑制剂施用技术及玉米高产高效提供理论基础。

1 材料与方法

1.1 试验地点

大田试验分别于2019年6月12日至10月2日在河南省原阳县河南省农业科学院现代农业科技示范基地(35°0′17″N,113°42′4″E,)和2020年6月4日至9月25日在周口市西华县农业科学研究所试验基地(33°45′44″N,114°26′49″E,)进行。玉米播种前,依据五点取样法取0—30 cm的土壤基础样品,充分混合后测定其基本化学性质。其中,原阳点土壤全氮0.42 g·kg-1,碱解氮55.3 mg·kg-1,速效磷69.6 mg·kg-1,速效钾175.2 mg·kg-1,有机质24.0 g·kg-1,pH 8.40;西华点土壤全氮1.03 g·kg-1,碱解氮64.89 mg·kg-1,速效磷7.94 mg·kg-1,速效钾98.05 mg·kg-1,有机质13.0 g·kg-1,pH 8.42。

1.2 试验设计

以玉米品种‘郑单958’为试验材料,采用单因素随机区组设计,共设计7个氮肥处理,分别为正常施氮量(T1)、氮肥减施10%+硝化抑制剂(T2)、氮肥减施10%(T3)、氮肥减施20%+硝化抑制剂(T4)、氮肥减施20%(T5)、氮肥减施30%+硝化抑制剂(T6)和氮肥减施30%(T7)。每处理3次重复,每重复均为8行区,行长5 m,行距0.6 m,种植密度75 000株·hm-2。其中,正常施氮量处理为施氮225 kg N·hm-2;T2~T7处理的氮肥施用量分别为202.5(减氮10%)、180.0(减氮20%)和157.5 kg N·hm-2(减氮30%)。硝化抑制剂的主要成分为2-氯-6-三氯甲基吡啶,施用量均为22.5 kg·hm-2。所有处理的磷(P2O5)、钾(K2O)肥施用量均为100 kg·hm-2。氮、磷、钾肥分别为尿素(46%)、过磷酸钙(12%)、硫酸钾(52%),其中尿素按照1∶1的比例于播种前和大喇叭口期分2次施用;过磷酸钙和硫酸钾均为基施。硝化抑制剂在尿素基施时与之充分混匀后共同施入。玉米生育期内的田间管理措施与当地大田生产管理保持一致。

1.3 测定项目与方法

1.3.1 干物质量 在玉米吐丝期和成熟期,选取连续5株长势一致、有代表性的植株,取地上部样品,其中吐丝期将植株分为茎、叶、鞘3部分;成熟期将其分成茎、叶、鞘、穗轴、苞叶和籽粒共6部分,分别测定各部分鲜重,烘干后称取干重。

1.3.2 氮素含量 将植株各部分称取干重后的干物质进行粉碎,装袋后采用凯氏定氮法测定氮含量[14]。

1.3.3 产量 于玉米成熟期,选取小区中间2行玉米进行全部收获,晒干脱粒后,测定含水量和籽粒质量,并折合含水率(14%)计算产量。

1.3.4 计算公式 按照以下公式计算各器官氮素累积量、氮素转运量、氮素转运率、氮素转运对籽粒氮素的贡献率、氮肥偏生产力和每生产100 kg籽粒需吸收的纯氮量。

1.4 数据处理

采用Excel 2019 和SPSS 22.0统计分析软件对数据进行处理与分析,采用LSD法和Duncan法进行方差分析和多重比较(P<0.05)。

2 结果与分析

2.1 不同处理对玉米植株成熟期各器官干物质量的影响

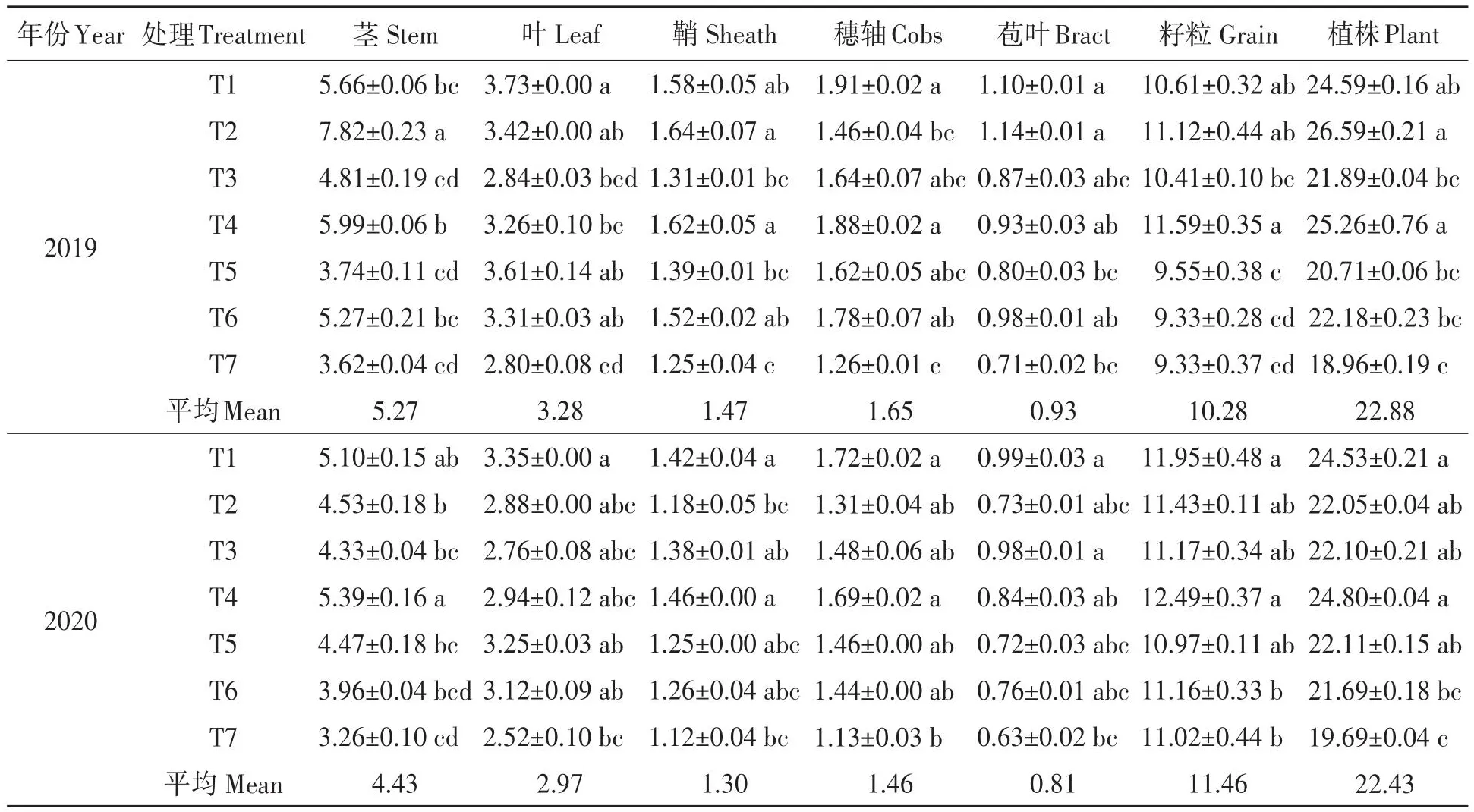

不同处理对成熟期各器官干物质累积量的影响如表1所示。2019年,T2处理的茎干物质量为7.82 t·hm-2,显著高于其他处理;T1处理的叶干物质量为3.73 t·hm-2,显著高于T3、T4和T7处理;T4处理的籽粒干物质积累量最高,为11.59 t·hm-2,显著高于除T1和T2处理外的其他处理;T2和T4处理的植株总干物质量较高,分别为26.59和25.26 t·hm-2,显著高于除T1外的其他处理,T7处理的植株总干物质量最低,仅18.96 t·hm-2。2000年,T4处理的茎干物质量最高,为5.39 t·hm-2,显著高于除T1处理外的其他处理;T1处理的叶干物质量较T7处理显著增加32.9%;T1和T4处理的鞘和穗轴干物质量均显著高于T7处理,二者的籽粒和总干物质量也显著高于T6和T7处理,其中平均较T7提高25.3%。综上所述,植株不同器官的干物质量差异较大,其中籽粒的干物质量占比较大,这表明在提高植株干物质量的同时,有利于提高籽粒产量。

表1 不同处理下玉米成熟期植株各器官的干物质累积量Table 1 Dry matter accumulation of maize organs in the maturity stage under different treatments(t·hm-2)

2.2 不同处理对玉米植株成熟期各器官氮素累积量的影响

表2显示了不同处理对玉米成熟期植株各器官氮素累积量的影响。2019年,茎部氮素累积量以T4处理最高,为44.24 kg·hm-2,显著高于其他处理,T6处理较T7处理显著增加45.0%;而T2、T3和T5处理间的籽粒氮素累积量差异不显著,平均为125.09 kg·hm-2,显著高于T6和T7处理;植株的氮素总累积量在T2、T3和T4处理下平均为216.25 kg·hm-2,较T7处理提高13.3%。2020年,T2处理的茎中氮素累积量最高,为53.92 kg·hm-2,显著高于其他处理;叶中氮素累积量以T2和T1处理最高,平均为46.64 kg·hm-2,显著高于T6和T7处理;鞘中氮素累积量以T2处理最高,显著高于除T1处理外的其他处理;籽粒中氮素累积量以T7处理最低,仅为114.5 kg·hm-2,显著低于除T2处理外的其他处理。综上所述,籽粒中的氮素累积量在植株中占有较大优势,表明植株吸收土壤中的氮素后,将其较大部分累积到籽粒中。

2.3 不同处理对植株氮素转运特征的影响

吐丝期不同处理对玉米植株氮素累积量的影响如表3所示,2019年植株氮素累积量以T4处理最高,为136.49 kg·hm-2,显著高于除T2和T3处理外的其他处理;在2020年植株氮素累积量以T6和T7处理最低,平均为113.18 kg·hm-2,较T2和T1处理分别降低26.4%和22.5%。从表3中还可以看出,2019年,T1和T5处理的花后氮素转运量和转运率均表现出明显优势,其中花后氮素转运量显著高于除T4处理外的其他处理,T1处理的花后氮素转运对籽粒氮素贡献率最高,为35.30%,显著高于T3、T7和T6处理;2020年,玉米植株花后氮素转运量及其对籽粒氮素贡献率均以T4处理最高,分别为47.14 kg·hm-2和34.80%,T4处理的花后氮素转运量最高,显著高于除T3处理外的其他处理,且T4处理的花后氮素转运量对籽粒氮素贡献率也最高,显著高于除T3和T1处理外的其他处理,T4和T6处理的花后氮素转运率较高,平均为33.58%,较T2和T1处理平均提高37.2%。

表3 不同处理下玉米植株营养器官的氮素转运特征Table 3 Characteristics of nitrogen transportation in organ vegetation of maize plant under different treatments

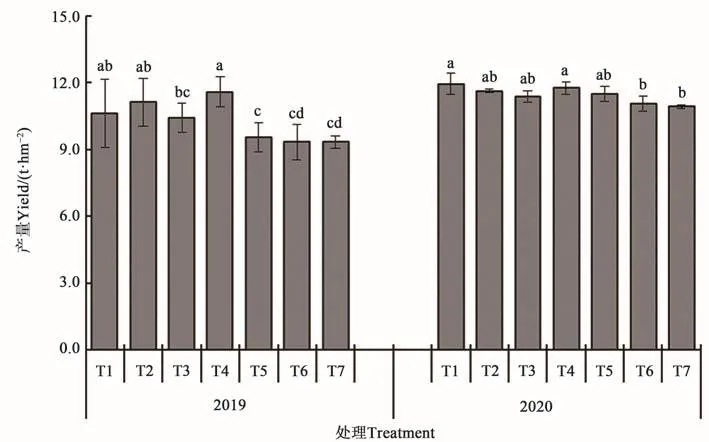

2.4 不同处理对籽粒产量的影响

不同处理下玉米籽粒产量如图1所示。2019年,T4处理的籽粒产量最高,为11.59 t·hm-2,较T6、T7、T5和T3处理平均显著提高20.0%。;T1和T2处理次之,平均产量为10.87 t·hm-2,且与T4处理差异不显著。2020年,T1和T4处理的籽粒产量最高,且两处理间差异不显著,平均为11.86 t·hm-2,较T6和T7处理平均显著提高7.8%。

图1 不同处理下玉米的籽粒产量Fig.1 Grain yield of maize under different treatments

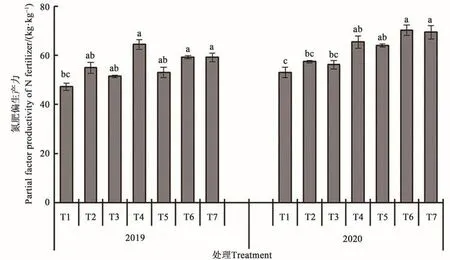

2.5 不同处理对氮肥利用特征的影响

不同处理的氮肥偏生产力存在差异(图2)。2019年,T4、T6和T7处理间的氮肥偏生产力无显著差异,平均为60.96 kg·kg-1,较T1处理显著增加29.3%。2020年,各处理的氮肥偏生产力平均为62.24 kg·kg-1,其中T6和T7处理最高,平均为69.84 kg·kg-1,显著高于除T4和T5处理外的其他处理。2019年,T4处理下每生产100 kg籽粒需吸收的纯氮量为1.89 kg,较T6处理显著降低10.6%;其他处理间无显著差异。2020年,T2处理下每生产100 kg籽粒需吸收的纯氮量最高,为2.07 kg,显著高于T5、T6和T7处理(图3)。

图2 不同处理下氮肥的偏生产力Fig.2 Partial factor productivity of N fertilizer under different treatments

图3 不同处理下每生产100 kg籽粒吸收的纯氮量Fig.3 Amount of pure N absorbed per 100 kg grain under different treatments

3 讨论

过量施氮是玉米生产中存在的主要问题,配施氮肥增效剂是减氮条件下保证玉米高产稳产的重要技术措施。蒲玮等[17]发现,在氮肥减施20%条件下添加硝化抑制剂DCD,能够增强土壤速效氮的供应能力,促进玉米干物质累积,使玉米生产减氮不减产。在棕壤中采用氮肥配施硝化抑制剂使玉米籽粒产量提高15.67%~16.28%,氮肥利用率和氮肥偏生产力分别提高4.59%~5.02%和4.08%~4.52%,植株对氮素的吸收累积量也显著提高[18]。与单施硫酸铵肥相比,配施CP和DMPP显著增加了玉米叶片的叶绿素含量及总生物量和经济产量[19]。王丹阳等[20]研究表明,与单施尿素相比,配施氮肥增效剂后玉米植株的吸氮量和籽粒粗蛋白含量明显提高。本研究也发现,与正常施氮量处理相比,氮肥减施20%的基础上配施CP,玉米产量无显著变化;且随施氮量的增加,植株的干物质量和氮素累积量有增加趋势;在同一施氮水平下,添加CP后,植株的干物质量和氮素累积量也有增加趋势。因此,合理施用氮肥同时配施硝化抑制剂,有利于提高作物的氮素吸收量,保障作物产量,这对于在玉米生产中的减氮、高产、稳产和节本增效有重要意义。

在植物营养生长阶段,各营养器官是氮素的存储器;进入生殖生长期后,营养器官开始衰老,其存储的氮素成为籽粒氮素的主要来源。玉米籽粒中的氮素有45%~65%来自花前营养器官氮素的转运,玉米氮素的转运特性受种植密度、土壤水分和施氮水平等条件的影响[21-22]。程乙等[23]发现,与低氮处理相比,高氮处理下玉米植株的花后氮素转运量和转运效率显著增加,但对籽粒氮素的贡献率明显下降。陈晓辉等[24]在四川盆地进行田间试验后发现,随施氮量增加,玉米花后营养器官向籽粒的氮素转运量、转运效率和对籽粒氮素的贡献率呈先增加后降低的变化趋势,在施氮量为195 kg·hm-2时最大。辽宁铁岭春玉米的田间试验表明,在施氮量为262.5 kg·hm-2时,玉米花前营养器官氮素转运量和转运率最高,花前营养器官氮素转运对籽粒氮素贡献率达45.2%[25]。本研究显示,植株花后氮素转运量平均为41.57 kg·hm-2,转运率为31.87%,对籽粒氮素贡献率为49.38%;随着施氮量的增加均呈现先增后降趋势;同一施氮水平下,添加硝化抑制剂后各指标也有增加趋势,其中以氮肥减施20%的同时添加CP处理最高;但不同年份间存在差异,这与前人研究结果基本一致[26]。由此表明,氮肥过量投入会促使氮素滞留在营养器官中,阻碍其花后向籽粒中转移,在本研究条件下,氮肥减施20%同时添加硝化抑制剂处理的花后氮素转运能力较强,且对籽粒氮素的贡献率相对较大,提高了植株的氮素利用效率。

本研究的2年试验中,氮肥偏生产力平均为58.94 kg·kg-1,高于孙旭东等[27]、周培禄等[28]和葛均筑等[29]的研究结果。这可能与本研究在高产田实施进而获得较高的产量有关。董强等[30]发现,氮肥减施后玉米的氮肥偏生产力显著增加,继续添加硝化抑制剂后变化不明显;郝小雨等[31]研究表明,氮肥减施20%后玉米的籽粒产量和氮素吸收无明显下降,氮肥偏生产力提高18.4%~22.3%,在此基础上添加DCD和CP后,氮肥偏生产力无显著变化,与本研究结果一致。而吴雪娜等[32]在对甜玉米的产量和农学效应进行研究后发现,在氮肥配施CP后,氮肥的偏生产力显著提高;林海涛等[33]也发现氮肥与新型增效剂配施,能够提高氮肥偏生产力和农学效率;吴得峰[34]发现氮肥施用时添加DCD使氮肥偏生产力提高27.8%。氮肥偏生产力对施用氮肥时添加硝化抑制剂处理的响应不同,可能与试验所处的光温和降水等气候条件以及土壤地力和质地等土壤条件有关。