欧亚草原汉式镜研究

2023-07-31刘騻

刘 騻

(广州美术学院)

〔内容提要〕 汉式镜广泛分布于欧亚草原,相关研究专注于特定区域内器物年代学与类型学的基础性考察。有鉴于此,在开展历时性梳理的基础上,就汉式镜的仿制、借鉴等风格流变问题开展论述。其一,域外汉式镜存在输出品与模仿品两类,传播历程与输出地的社会政治文化生态紧密关联;其二,汉式镜在传播过程中,他者也对汉式镜逐渐形成了用器依赖,催生了仿制、改制与借鉴现象的发生;其三,不同族群对器物的理解因为传播距离、次数与途径的不同,呈现出诸多差异。汉式镜的传播语境经历了由政治内涵向经济意义的转型。通过分析欧亚草原的文化情境,揭示汉式镜的传播方式与文化内涵,最终升华对丝绸之路的认识。

汉式镜,意即具有汉文化因素的铜镜,包括汉地直接输出的汉镜与域外仿制品。数十年来,中亚地区汉式镜传播状况的研究方兴未艾,遵循着形制介绍→类别划分→年代考证→金相分析→属地判断的研究逻辑。在形成特定探讨步骤的同时,认识渐趋完善。

其一,区域年代学框架的建立。论及大区域,鲁沃-莱斯尼琴科率先梳理中亚材料,在全面分析的基础上勾勒出大致的年代学轮廓①。就小区域而言,李特文斯基等人围绕费尔干纳的汉式镜,完成年代学的初步考证②。白云翔③与刘宁④关注到仿制汉镜等新颖课题。蒙古高原汉镜的著述则以图尔巴特⑤为代表。大谷育惠在收集匈奴墓汉式镜的基础上,注重运用测年数据,尝试解释西汉早期的传播空白期⑥。

其二,传播现象的思考,包括广域传播与仿制现象。扎德涅普罗夫斯基等人关注费尔干纳汉式镜,依靠化学分析阐述器物产地与传播路径⑦。提什金等通过分析阿尔泰地区的镜类,阐释多元文化语境下各种镜类共存与融合的情况⑧。布洛斯德围绕汉式镜探索中亚地区在丝绸之路中的枢纽意义⑨。崔斯特借助汉式镜总结出萨尔马特人在东方文化阶段性西传中扮演的重要角色⑩。器物传播催生了文化因素的在地化,即风格的仿制与再加工。既有研究主要为金相分析:卡瓦林运用科技手段检测了图瓦地区墓葬出土铜镜,认定器物使用米努辛斯克盆地的镍铜砷合金,而非汉地的铜锡合金;古古耶夫分析黑海地区汉式镜后表明,器物来源可能为伏尔加河盆地;提什金检测出雅罗曼二号墓地M57星云镜为仿制品。

其三,考古情境分析。情境考古学研究聚焦于墓主性别与残镜性质。前者例如黑海地区的昭明镜主要随葬于女性墓葬,蒙古高原与此相似。在关于后者的研究中,布洛斯德认识到随葬残镜的现象在欧亚草原存在西少东多的分布状况。米尼亚耶夫认为,反复加热与冷却的工艺导致铜镜破碎,属于仪式组成部分。图尔巴特关注了残镜与完整镜的分布差异,试图解释匈奴内部的文化差异性。

综上可知,相关区域汉式镜的材料梳理已较为系统,年代与性质的考察已渐趋成熟,为后学奠定了扎实的学理基础。然而,汉式镜文化内涵与形制改制等层面的系统考察仍显不足,为深入研究留下空间。

一、汉式镜的传播情况

中亚地区发现的汉式镜数量已达数百件,本文选取战国至汉代的典型案例,按照年代顺序叙述如下。战国时期,欧亚草原的文化交流主要为邻近区域的直接传播。例如,巴泽雷克文化墓葬出土战国时期的铜镜、漆器与纺织品,阿契美尼德王朝的文化因素出现于萨尔马特人的菲利波夫卡墓地。中国铜镜主要出现于西伯利亚。例如,托木斯克州叶卡捷琳诺夫卡的草叶纹镜(图一,1)。山字纹镜则以巴泽雷克M6铜镜(图一,2)最为著名,分布最西的案例见于南乌拉尔的卡洛夫斯基D4M3。该时段内发现的中国铜镜为直接输入的舶来品,器物多已残缺。

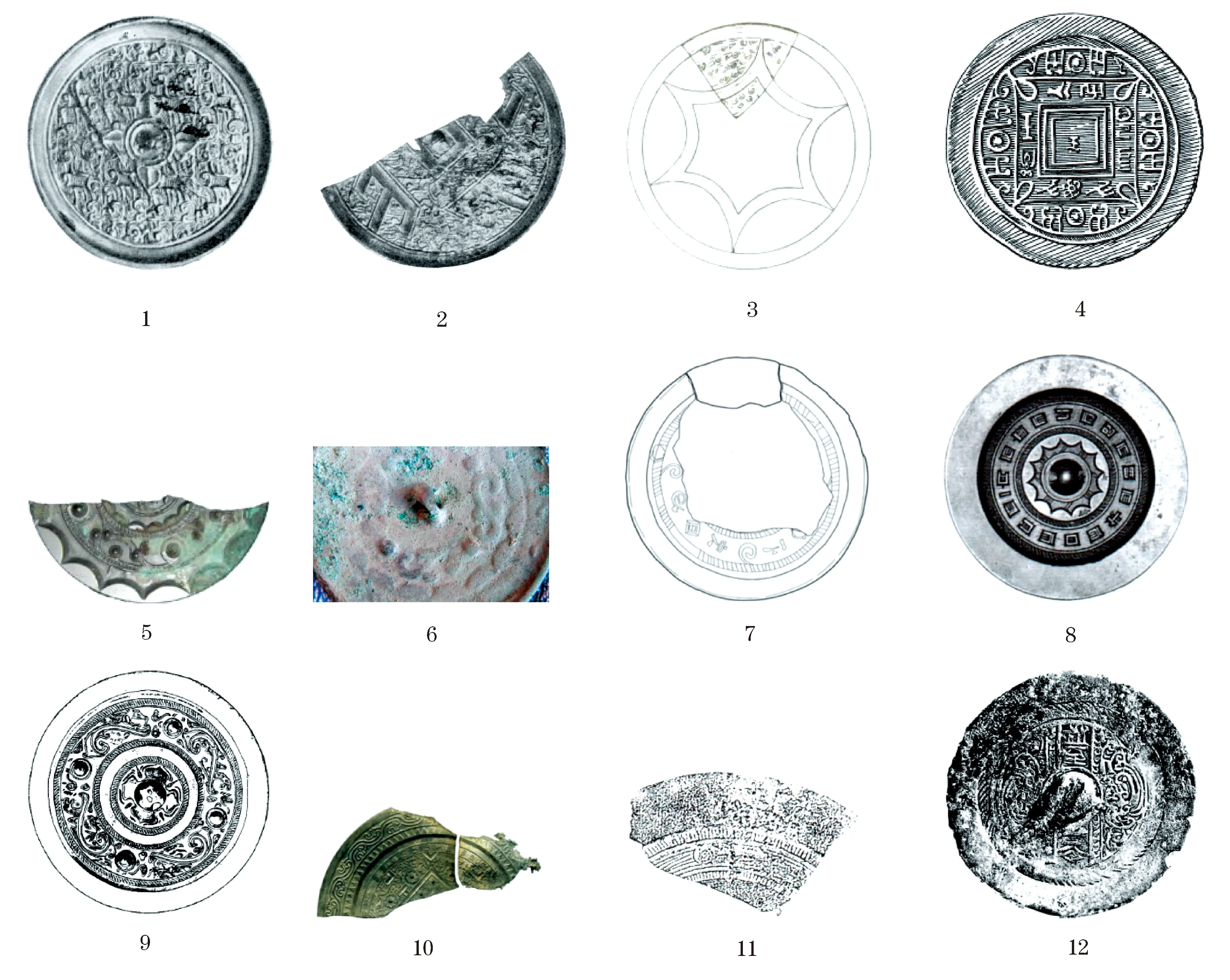

图一 汉式镜的类别

及至西汉,伴随铜镜生产的繁荣与种类的繁复,中亚地区相关遗存的数量与类别开始增加。西汉中期至西汉晚期,相关器物可划分为以下九类。

(一)素面镜数量较少,零散分布于匈奴境内的蒙古高原与西伯利亚平原,年代为西汉中期。伊沃尔加F49镜(图一,3),背主纹为连弧纹,地纹为谷纹状卷云纹,与荆州高台M11∶N1形制相近。

(二)草叶纹镜的分布范围较广,年代为西汉中期至西汉晚期。随葬铜镜的墓主身份较为多元,铜镜出土于匈奴文化的琴杰科M28、阿拉泰M25、奥辛斯基岛墓、塔施提克文化的叶辛斯卡娅墓葬(图一,4)与萨尔加特文化的马尔科沃M1。5枚铜镜都带有“天上见长,心思君王”的铭文,同故宫博物院藏西汉早期的“天上见长”铭草叶纹镜相似。

(三)星云镜主要分布于蒙古高原周缘地带,具体位置为匈奴右部,年代为西汉晚期。形制可以划分为两类:一类以特列津墓地星云镜(图一,5)为代表,4枚大乳丁将纹饰分为四区,各区小乳丁通过弧线连接,该镜与西安雅荷城市花园M104∶1形制相近;另一类以肯科尔墓地铜镜为代表,为数枚大乳丁呈圆形排列的简易形制。

(四)蟠螭纹镜主要分布于蒙古高原的匈奴墓地,例如,乌兰和硕M160(图一,6),该镜主纹区内饰以简化的蟠螭纹,周缘饰以内向连弧纹。该镜为匈奴仿制的汉式镜,年代为西汉晚期。

(五)多里克纳尔斯的日光镜(图一,7)与胡津陶勒盖M2的昭明镜(图一,8)可共同介绍,是基于两点考虑,一方面两者的分布范围与传播年代相近。两类铜镜广布于中亚草原地带的同时,突破了此前汉式镜的西界,进入到东欧草原地带。就年代而论,两者同属西汉晚期至东汉早期。另一方面,就仿造而言,两者主体纹饰相近,成为最为常见的模仿对象。由于仿制镜工艺普遍较拙劣,文字多已漫漶不清,且多使用环状与放射状纹饰,故难以区分出仿制镜之间的差异。

(六)四乳镜的分布范围同样较广。镜背主要纹饰由各类禽兽构成,形成多样的组合方式。虺纹内外各有一鸟,如苏木布津伯吉尔M19,年代为西汉晚期。该镜与西安电信局第二长途通信大楼M14∶19形制相似。恩霍尔M51较为特殊,所铸动物为对鸟,年代为西汉晚期至新莽时期。形制相近者见于西安西航公司家属区M5∶5。此外,还有饰以虎纹的伊里莫瓦M38与铸造神兽的寇比亚寇沃M10(图一,9),年代为东汉早期。

(七)博局纹镜虽然集中出土于蒙古高原,但最远的分布区域接近里海。根据纹饰复杂程度,博局纹镜可以划分为两类:第一类形制较为复杂,镜背纹饰由四神与铭文带组成,内区的“T”“L”“V”三类纹饰将镜背划分为四区八部,四区内饰以四神与羽人图像,“T”形纹两侧各饰以乳丁,以高勒冒都一号墓地M20博局纹镜(图一,10)为例,该镜年代为西汉晚期至东汉早期,与西安未央区乡镇企业培训中心M2∶2形制相近,镜背残存“辟不羊(祥),朱鸟玄武顺阴阳,子孙备具居中央”铭文;第二类形制较为简单,镜背纹饰为云纹、“T”“L”“V”纹饰与乳丁,其中,“T”“L”“V”三类纹饰将镜背划分为四区八部,空隙以云纹填充,以布尔东M2为例,年代为东汉早期,与西安西北有色金属研究院M27∶1形制相近。

(八)云雷纹镜的数量较少,分布于蒙古高原。以沃夫贡特M2(图一,11)为例,该镜年代为东汉早期至东汉中期,与西安石油学院M35∶2形制相近。

(九)位至三公镜数量极少,见于费尔干纳盆地的杰尔·阿雷克(图一,12),年代为东汉晚期,形制与科左中旗六家子鲜卑墓所出同类镜形制相近。

综上,所介绍的铜镜或为中国直接输出中亚,或为当地仿制品。汉朝与中亚的政治、经济状况直接影响铜镜的传播,根据相关特征可划分为四个时期。

第一期为战国时期,以山字纹镜与草叶纹镜为代表,镜类数量较少。铜镜主要见于阿尔泰地区的巴泽雷克文化墓地,零星出现于乌拉尔河沿岸的萨尔马特人墓地,呈现出东多西少的分布状况。当时中国正处于由分裂走向统一的进程中,尚未形成文化繁荣、辐射深远的巨大文明体。因此,交流方式主要为民间交换,有学者将其阐述为“环环相扣的类似于接力棒式的文化传递过程”。铜镜的传播主要是间接完成的,影响的范围与程度极为有限。

第二期为西汉早期至西汉中期偏早,汉式镜的早期风格成型。与此前的地域相比,以素面镜与草叶纹镜为代表的镜类出现于蒙古高原,背景为匈奴联盟的崛起与强盛。迫于匈奴的军事威势,汉朝被迫“与匈奴和亲,通关市,给遗匈奴,遣公主,如故约”。因此,汉朝的物质文化输出主要为官方馈赠与民间贸易。匈奴的强大实力阻挡了汉朝的对外文化交流,汉式镜“龟缩”于匈奴境内,难以实现更远距离的文化输出。

第三期为西汉中期偏晚至东汉早期。主要镜类为星云纹镜、日光镜、昭明镜、四乳纹镜与博局纹镜。镜类在数量增加的同时,类别趋于复杂。铜镜进入中亚同汉朝的拓边政策紧密相关,首先是匈奴的削弱。汉武帝收复故土后,将匈奴势力驱返蒙古高原,为汉文化的西进提供了安全保障与交通路径。其次为行政区划的设置,汉武帝始置河西诸郡,宣帝初置西域都护,元帝复置戊己校尉。汉朝最终形成了对西域沿线强有力的政治与经济管辖:“自宣、元后,单于称藩臣,西域服从。其土地山川,王侯户数,道里远近,翔实矣。”政局的稳定与地理环境的安全为文化交流奠定了坚实的基础。最后为汉人的逐利与关禁政策的开放。自张骞“凿空”西域后,“天子为其绝远,非人所乐,听其言,予节,募吏民无问所从来,为具备人众遣之,以广其道”,汉朝的官吏百姓为牟取暴利游走于中亚各地,由此,汉式镜在广域方位内的传播得以实现。具体而言,不同镜类的传播状况并不一致,昭明镜、日光镜、四乳纹镜与博局纹镜的分布范围相对最广,主要分布于匈奴、大月氏、康居、大宛与黑海北部的萨尔马特人领地。星云镜的分布区域以蒙古高原的匈奴右部为主,费尔干纳盆地大宛境内所出同类器较少。

综上可知,除汉式镜既有的传播区——匈奴辖境之外,费尔干纳盆地的大宛与黑海沿岸的萨尔马特人领土迅速崛起,成为铜镜的重要输出地。后者将于仿制汉式镜的部分展开讨论,此处论述大宛的情况。费尔干纳盆地的汉式镜几乎涵盖了汉式镜的各类型,分布集中且保存状况较完整。该情况既要归因于汉朝极度西拓,也归功于考古工作的积极开展。丝绸之路开通以来,汉朝与大宛长期维持着较为紧密的联系。据《汉书》记载:“初,武帝咸张骞之言,甘心欲通大宛诸国,使者相望于道,一岁中多至十余辈。”即使是在征讨大宛后,文化的交往仍然频繁:“贰师既斩宛王,更立贵人素遇汉善者名昧蔡为宛王。后岁余,宛贵人以为昧蔡谄,使我国遇屠,相与共杀昧蔡,立毋寡弟蝉封为王,遣子入侍,质于汉,汉因使使赂赐镇抚之。”史籍与出土简牍中还保留了汉朝护送与款待大宛使节的记载,“冯奉世使送大宛客”,“以食使大宛车骑将军长史”。频繁的文化互动使得该区域的汉式器物渐趋丰饶。

第四期为东汉中期至东汉晚期,博局纹镜与云雷纹镜成为典型器类。虽然分布范围变化甚微,但镜类趋于单一且数量减少。该时段内,东汉王朝陷入了内忧外患之中。自然灾害迭发、鲜卑与羌频繁叛乱、党锢之争爆发、黄巾起义内乱等导致帝国势力式微。这些直接影响了汉式器类的对外传播。然而,经过百年来对汉式镜的使用,中亚地区相关族群已经逐渐形成了对汉式镜及相关艺术母题的依赖。于是,在供应不足的情况下,仿制的行为愈演愈烈。

二、汉式镜的仿制与借鉴

仿制汉式镜是中亚本土族群追崇汉风、依赖汉式器用制度的直接产物。需要明确的是,此处的“汉风”与汉地的汉文化因素存在本质差异,内涵涉及他者对汉式艺术风格的想象与加工,后文将结合具体案例加以解读。仿制品的形态呈现出较为明确的历时性与共时性的区域差异,具体可归纳为以下几类情况。

(一)模仿。简单模仿的汉式镜与汉镜差别较小,为汉式镜初传时期的状况。具体存在完整模仿与部分模仿的差异。完整模仿如雅罗曼二号墓地M57星云镜(图二,1),提什金通过金相分析,明确该镜的性质为仿制品。乌兰和硕M160的蟠螭纹镜纹饰模糊,工艺较为粗糙,同属该情况。更有甚者放弃了模具成型的纹饰工艺,改为直接刻划。额可勒必尼诺镜(图二,2)的纹饰模仿了日光镜或昭明镜的构图,使用锐器刻出粗糙的图案。部分模仿以特列津M12星云镜为代表,该镜与汉式镜的差异体现在材质与形制上。虽然大量加入砷使得镜面整体呈银灰色,与汉地出产铜镜色泽相近,但是,镍铜砷合金属于米努辛斯克盆地的工艺传统,而非汉地的铜锡合金,金相分析揭露出原产地的差异。在形制上,该镜的最终形态便是残缺的。对于拥有娴熟青铜铸造工艺的本土族群而言,该状况并非工艺欠缺或原料短缺所致,可能的解释是该镜所接触的仿制模板便为残镜。残镜既可能是传入本土的汉镜残件或仿制品,也可能是汉镜残缺的观念。残缺的状况表明,图瓦地区与汉文化的接触过程是间接的,文化性质经历了变质的过程。随葬残镜的案例在蒙古高原中部的匈奴墓葬最先出现。结合大量遗存可知,特列津墓地的残镜反映出汉文化在匈奴族群内部之间的间接性传播,残镜在初传匈奴时可能还具备汉文化中生离死别的内涵。但在经过多次传播后,文化意象发生变质,残缺的形象“喧宾夺主”,成为他者印象中铜镜的固有形态。残镜最终成为了一种刻板印象传入了更为遥远的、与汉文化不便直接交流的区域。如此,汉镜已不再是纯粹的汉文化因素,相关汉式遗存的性质应当具体问题具体分析。

图二 模仿与改制的汉式镜

(二)改制。该状况发生于文化融合的语境中,在多元文化碰撞的区域尤为明显。改制的情况较为多样,主要内涵为形制与纹饰的改变。就形制而言,带穿与带柄汉式镜是较为常见的案例。根据纹饰特征,带柄汉式镜可以划分为两类,第一类案例主要表现为纹饰的继承与借鉴。阿拉泰M25的草叶纹镜(图二,3)较好地保留了汉镜的图像特征,并于镜端凿一穿,年代为西汉晚期至东汉早期。在邻近的蒙古高原中部,匈奴核心区域的铜镜多为破碎状。相较之下,阿拉泰墓地所处的图瓦地区位于匈奴与中亚各游牧与定居文化的交界区。该区域的文化更多元,并呈现出相互交融的状况,阿拉泰与特勒津匈奴墓地中便存在带穿的巴克特里亚式铜镜(阿拉泰M29)、汉镜与仿制汉式镜共存的现象。阿拉泰M25是对巴克特里亚式铜镜带穿或带柄工艺与汉镜纹饰传统的兼容并蓄。

除上述较为简单的情况外,还存在纹饰的创造性重组与改变。白云翔曾就仿制连弧纹镜的情况提出了判定的标准:“以连弧纹为核心纹饰、连弧纹的数量为奇数、以锯齿纹带装饰镜缘、小方块圈带与栉齿纹方框等。”此处选择博局纹镜与组合圆圈纹镜进行阐述。与草叶纹镜相比,两者对于汉镜原本图像特征的保留情况较差,但部分纹饰得以继承与发展。两类铜镜情况更为明确,情况更为多样,文化序列也更为完整。在博局纹镜的较晚形态中,西安雅荷城市花园M187∶2的主要纹饰仅保留“T”形纹与圆圈纹。中亚与东欧地带相关镜类的变化便是在该形制特征上展开的。新莽至东汉早期,捷尔盖塔尔墓地所出博局纹镜(图二,4)的镜背尚且保留了以“T”形纹饰为特征的博局纹。相关特征的巨变发生于东汉早期,此时塔拉伊萨M34铜镜(图二,5)上虽然仍保留博局纹的长方形纹饰与呈放射状环绕镜缘四周的长方形小框,但主纹区的其他纹饰基本消失。取代镜面空白的是依附于居中长方形纹饰四周的圆形与三角形纹,源于本土族群对汉式镜风格的想象与再加工。相似的情况同样出现于东汉中期的莫扎里与基罗夫斯基一号墓地D11M1,差别主要体现在同长方形纹饰四周相连接的各类纹饰。东汉晚期至魏晋时期为该镜类较晚的发展阶段。特米尼茨基M8铜镜(图二,6)出现了镜柄与镜穿,反映出更为明确的本土风格。长方形纹四角饰以圆形的图案与萨尔马特人使用的一类印记极为相似,反映出明确的本土化倾向。而最晚的该类铜镜则以寇比亚寇沃M23为代表,纹饰仅保留有位于核心区域的长方形纹。综合可知,博局纹镜的改制较早出现于费尔干纳盆地,相关特征为黑海沿岸的萨尔马特人所继承。该镜在传播过程中虽然已经失去了博局纹镜的诸多核心特征与基本的汉文化内涵,但博局纹的框架与遍布四周的放射状长方形小框得到保留。这两类纹饰最终为萨尔马特本土社会所接纳,成为本土铜镜的重要特征。组合圆圈纹镜为东欧草原受到汉式镜圆圈纹饰与乳丁影响后出现的新型镜类。该类镜的年代为东汉早期至东汉中期,由多个圆圈纹成组合地、较为均匀地排布于镜背,圆圈纹的外部以多重弧线纹勾勒出类似于花瓣的形状。部分铜镜使用“T”形纹将图像划分为四部分,阿里科诺夫斯基二号墓地M1(图二,7)与年代较晚的雅贝尔贝克M4(图二,8)甚至在镜的一端出现了镜柄与镜穿的构造,体现出明确的本土化特征。此外,该类铜镜也存在装饰风格极为简化的特例,阿里科诺夫斯基一号墓地所出镜(图二,9)仅保留有形同涟漪的多重弧线纹。该类铜镜主要出土于黑海沿岸的萨尔马特人墓地,也少量见于晚期斯基泰人墓地。组合圆圈纹镜并非源于某一类特定的汉式镜,而是对汉式镜中较为常见的装饰元素的兼容并蓄,形成了颇具特色的区域性风格。

第二类情况为镜铭的模糊与残泐。寇比亚寇沃M26镜(图二,10)的形制模仿日光镜且铸有铭文式纹饰。铜镜出土于黑海东岸,毗邻汉镜分布的西极,年代为东汉早期至中期。纹饰由双层圈状构成,内层为日光镜与昭明镜中常见的圈状纹,外层为残断分布的线条,实为对铭文镜中隶书的劣质模仿。将文字表现为纯纹饰,反映出他者认知的片面与内涵传播的变质。作为汉文化因素的汉镜在该区域彻底转变为装饰品,承载的功能同样已改变。相关情况并非孤例,在临近的黑海沿岸,萨尔马特人墓地同样出土了文字风格化的带柄汉式镜。相关铜镜可能存在年代学差异,例如,提拉姆巴M54(图二,11)的镜背还残存有难以成句的“内”“王”等字,而寇比亚寇沃M26镜上仅保留漫漶不清的线条且语义尽失,前者的年代应当略早。文字的消失发生于东汉早期至东汉中期,此时日光镜与昭明镜的发展逐渐式微。传播情势渐去,仿制镜成为唯一选择。相似的传播状况在朝鲜半岛的三韩地区同样存在,镜铭的模糊化与符号化成为远距离传播过程中汉文化内涵变质的常态。这些在地化的汉式镜在异域文化中承担着特殊的功能,使用方式也由直接手持转变为握持镜柄或悬挂,展现出同源不同流的多元文化。

此外,东欧草原地带还存在着一些与仿制汉式镜年代相同的镜类,规格与形制同仿制汉式镜极为相似,导致部分学者将其视为仿制汉式镜的类别。其实,相关铜镜的纹饰源于萨尔马特人的符号印记,具体母题应当仔细斟酌、区别对待。

(三)借鉴。借鉴的案例较少,主要表现为汉式镜对其他器类的影响。塔施提克文化的别列佐夫斯基M21随葬1件桦树皮制作的小盒(图二,12)。盒上的图案明显模仿自汉式镜中日光镜与昭明镜的构图,甚至能够借此将墓葬年代确定为西汉晚期至新莽时期。由此可见,汉式镜在欧亚草原的传播途径与方式都是多样的。纹饰实现了超越器类与器用制度的远距离传播。

三、汉式镜传播的文化内涵

汉式镜的传播体现了多元的文化面向,承载着独特的文化内涵。对于传播的探讨需围绕方式与受众展开。传播方式有间接与直接传播两类,具体情况与林顿的文化传播学说相契合:汉式镜在传播过程中经历了接触与显示、选择、采纳与整合三个阶段。其中,直接传播一般只经历接触与显现的第一阶段,最终为当地族群直接分配。而间接传播涵盖了所有阶段,汉式镜及相关意象在传入遥远区域后,需要经由本土族群的理解与运用,即物质文化的在地化进程,以更为复杂与贴切的形态融入当地社会。

虽然间接传播能够跨越更广阔的时空、覆盖更多受众,但难以保留原文化特征,且依赖于传播中介,导致经常出现文化变质。文化交流的方式在各区域之间呈现出差异性,匈奴所处的蒙古高原由于毗邻汉朝北境,汉式器物多为直接输入。而距离遥远的中亚与东欧草原难以直接获取汉地产品。在接纳汉文化因素的前提下,为了应对本土社会供不应求的状况,模仿与改造成为了当地族群的必要选项。该情况可以解读为汉镜特征的间接传播。器物的模仿同时伴生出新的情况:汉式镜经间接传播后,原生文化特征保留状况如何?其实,传播中介在文化交流的过程中发挥了巨大作用,如再传者对原文化的理解程度、再传的频次以及传播的介质。具体到汉式镜,相关中介的情况涉及欧亚地区的上一级传播者对汉文化的认知程度、汉式镜交换的次数、实物的传播抑或工匠的口耳相传。

具体可以举出三类情况:其一为别列佐夫斯基M21桦树皮盒,盒上刻画类似于日光镜与昭明镜的图案;其二为特列津M12所出的特制残缺星云镜;其三为黑海地区纹饰随机组合、构图散乱的改制汉式镜。在第一种情况中,桦树皮盒上的汉镜形象很可能为中亚仿制汉式镜的一类图像母本。第二类情况可能表明,铜镜仿造样本为残镜,给当地人造成了汉镜本为残缺的刻板印象。第三类情况的模仿对象既可能是中亚仿制的变形严重的汉式镜,也可能为工匠对印象中汉式镜特征的创造性表达。综上可知,在间接传播的过程中,本土族群对相关器物的理解受到传播介质与方式的深刻影响。

就传播的进程而论,西汉中期与更早的山字纹镜多属于汉地直接生产的产品。汉式镜的仿制品在西汉晚期较早出现于阿尔泰地区。伴随汉朝对匈奴战争的胜利,远距离的文化交流得以实现。仿制现象在东汉时期的费尔干纳盆地与黑海沿岸进入了蓬勃发展阶段。费尔干纳盆地甚至出现了“宛国饶汉物”的文化盛况。至东汉中期,黑海沿岸最终成为了仿制汉式镜最集中的区域。伴随汉式镜的西传,仿制的中心也自东向西移动。汉式镜的主要使用群体由西汉中期垄断与阻隔汉朝北方贸易的匈奴转变为西域诸国,甚至更远的萨尔马特人与晚期斯基泰人,主要为当地社会的中、上层人群。

于受众而论,文化互动中不同主体的动机与认识存在差异。对于欧亚草原的原生族群,异文化因素的持续输入依赖于4个主要条件:文化输入地的正常发展、沿途交通的顺畅、本土族群对器物价值的认可及器用制度的形成。汉式镜融入当地社会生活,本质上是汉文化因素的在地化,即性质的转变。具体而言,使用汉式镜的习惯逐渐形成(或为直接握持,或为镶柄手持),汉式镜的纹饰风格已被当地族群所接纳,并逐渐融入当地器物的制作工艺中。

反观汉地,汉朝对该类器物的认识却不止于此,而差异诞生于交流之始。如果说中亚族群对汉式镜的认知停留于物质层面,那么,汉廷则赋予了其更多的政治意味。西汉中期至西汉晚期,匈奴墓葬出土的草叶纹镜形制相近,且几乎都有“天上见长,心思君王”的铭文。在汉朝全境,具有这类铭文的草叶纹镜占比较少,特殊镜类稳定输出的背后应隐藏着特别的社会动机。回归史实,此时正值汉、匈对峙时期,汉朝对匈奴的政策可参看《汉书》:“其慕义而贡献,则接之以礼让,羁靡不绝,使曲在彼,盖圣王制御蛮夷之常道也。”由此可见,汉朝总体上处于弱势地位,对匈奴保持着礼仪优待的态度,在自诩为道德典范的同时,期待着匈奴的顺服,所以,大部分草叶纹镜很可能由汉朝政府特制,经由官方馈赠匈奴贵族。镜铭中的“心思君王”饱含着对北方异族的规训与教导。该用语彰显出汉人的“华夏本位观”,在思想或现实中为异族安置一个恰当的、从属于华夏文化的地位。汉朝并不一味追求对边疆族群的绝对统治,而是通过输出自身的文化礼仪与用语,使他者位于顺从与接受羁縻的政治、文化地位。然而,现实中的主要矛盾并不能被礼仪性馈赠所化解。草叶纹镜体现出汉廷对自身外交策略的自我陶醉。长期觊觎中原物产的游牧族群不能理解镜铭的文化内涵,更不会甘心于政治上的从属地位,对峙与交流仍旧构成了西汉时早期汉、匈关系的常态。

同时,性质确凿的政治性用语也揭示出丝绸之路的创设理念:早期的文化互动依赖于交通路线的探索与政治同盟的缔结(张骞“凿空”西域便是明证),呈现出明确的政治倾向。在系列基础条件满足后,伴随时间的推移,汉式镜的输出方式更为多样,参与的主体更为多元。最终,政治性的馈赠不再构成文化交流中的主要成分,民间商业交换逐渐成为了主要交流模式。伴随汉式镜的广泛传播,相关文化因素在不同语境中呈现出多样的文化。

四、结 语

汉式镜的传播始于西汉早期,盛于西汉晚期至东汉早期,此后逐渐销声匿迹。在器物输出过程中,汉文化因素存在直接传播与间接传播两类情况,前者情况最为明确,后者则表现为多种情况,并与各地族群的器用制度相结合,催生出多样的在地化情境。具体表现为汉镜的本土仿造与改制、碎镜认识的传播、纹饰的借鉴与再加工等。在汉式镜输出过程中,器物最初所具备的汉文化属性渐趋模糊,融入欧亚草原族群的器用制度中。

通过分析汉式镜在欧亚草原的传播历程,相关现象有助于加深我们对汉代丝绸之路特征的认识。结合出土情境,道路的阶段性特征体现于蒙古高原多出残破铜镜、费尔干纳盆地内完整与残破汉式镜共出、黑海沿岸多出改制汉式镜。碎镜入葬为汉地的原生传统,传播的距离越远,该传统保留的情况越差。由近距离的直接影响到远距离的间接影响,上述区域汉镜类别与出土情境的情况揭示出丝绸之路沿线文化传播的差异。由此,汉文化外传的方式并非是一以贯之或一步到位的。

虽然本土文化存在明确的有效影响范围,近距离遗存的形制较为相似,远距离遗存的器类经历了改造与变质的过程,但并不影响跨区域的互动。在传播过程中,无论距离远近,动机、价值观念与利益决定了特定族群对异文化的接纳程度。与毗邻汉朝的匈奴人相比较,萨尔马特人对汉式镜的接纳程度更深,该状况在贵族阶层表现得更为明显。蒙古高原的匈奴人仅于汉朝较多使用汉式镜,此后并未出现使用铜镜传统“落地生根”的文化现象。论及黑海沿岸,遥远的距离虽然影响了汉式镜的传播,却同时赋予其高贵的意义与昂贵的价值,与高等级阶层的身份相契合。萨尔马特人所在的黑海北岸属于欧、亚、非三洲的文化枢纽,多元并存的文化格局为他文化的传入营造了包容的文化环境。萨尔马特人墓葬时常随葬罗马式金属器、埃及式饰件及汉式铜器、漆器与玉器,甚至存在上述物品共存的情况,揭示出该区域欧亚通衢的性质。与此同时,该区域族群延续着使用带柄铜镜的传统,汉式镜在经历了增置镜穿与镜柄的改造后,迅速融入当地文化传统。《后汉书》载:“其后甘英乃抵条支而历安息,临西海以望大秦。”文献记载中的汉朝虽然并未与罗马实现直接的陆路连通,但考古证据却表明互动的过程并未停息。来往于欧亚草原的游牧民族充当着汉朝与罗马两大帝国的中间人,实现着广域范围内的文化传播,欧亚达成最终的沟通与交融。

注 释:

① Е.И.Лубо-Лесниченко:Привозные зеркала Минусинской котловины,К вопросу о внешних связях древнего населения Южной Сибири,С приложением статьи И.В. Богдановой-Березовской,1975.

② Б.А. Литвинский:Орудия труда и утварь из могильников Западной Ферганы(Археологические и этнографические материалы по истории культуры и религии Средней Азии),Могильники западной Ферганы.IV,1978.

④ 刘宁:《北方式动物纹青铜镜》,《北方文物》2000年第3期。

⑥ 大谷育恵:疆外出土の中国鏡集成(1)-モンゴル国ならびにザバイカル地域,金沢大学考古学紀要,vol.35,2014.

⑧ 提什金、谢列金著,陕西省考古研究院译:《金属镜:阿尔泰古代和中世纪的资料》,文物出版社2012年。

⑩ М. Ю. Трейстер:Китайские 《импорты》 в погребениях кочевников Восточной Европы во второй половине I тыс,Stratumplus,vol.4,2018.

Сибири,Петербургское востоковедение,1999,p.378;p.140;p.440.