画家拍下不一样的江南

2023-07-31薛晔

薛晔

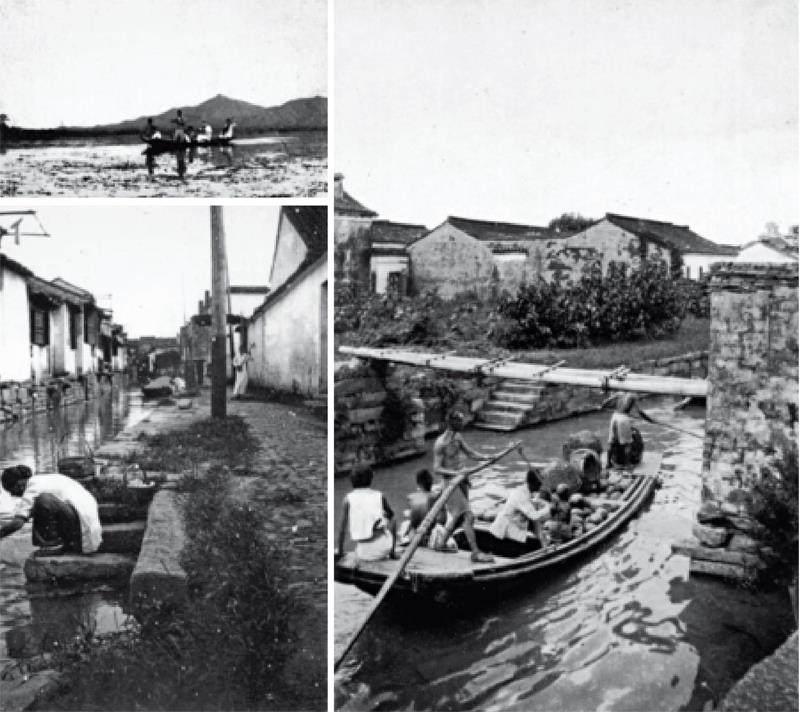

陶冷月摄《光福罱泥船》3.8厘米×5.2厘米 1923年作品记录了已经消失的江南农村罱泥习俗。

近年来,随着陶冷月拍摄于上世纪二三十年代的80 0余张老照片面世,他鲜为人知的摄影作品引起了学界的关注,这些摄影作品体现了一位“无求品自高”的现代画家对于山川形胜的视角所在。

写生摄影并行

陶冷月摄《杭州雷峰塔》12.6厘米×17.5厘米 1923年作品留下了珍贵的雷峰塔旧影,为后人进行古建筑文化研究提供了极具价值的参考资料。

陶冷月摄《光福丝竹船》 4厘米×6厘米 1923年

作品表现的是苏州光福一带的江南水乡办婚事接新娘及嫁妆的船。

陶冷月摄《弹弦占卜者与河边洗衣者》 5.5厘米×4厘米 1923年

陶冷月摄《运瓜船》 6.2厘米×4厘米 1923年

陶冷月(1895年至1985年),祖籍上海周庄,出生于苏州,原名善镛,字咏韶,别署冷月,号柯梦道人、五柳后人。他自幼学习中国传统绘画,有着深厚的理论积淀和扎实的绘画基础,上世纪2 0年代致力于中西绘画的融合创新,并以其银月当空的月光山水闻名画坛。蔡元培先生称他为“新中国画”的创始人,是民国时期活跃的海派画家。

陶冷月摄《上海苏州河畔》

4厘米×5.5厘米

该作生动展现了上世纪20年代的苏州河的风貌。

陶冷月摄《常熟西门湾》

4厘米×5.5厘米 1926年

陶冷月早年学过西画,深谙景物造型与明暗光影的处理,后以结合了西画技法,以独特手法绘制银月当空的夜景山水画,形成自己特有的艺术风格。其自陈,希望在自己的绘画创作中,“力求综合古人之长和吸收西画光影明暗和透视之法,试创新中国画”。根据其年谱记载,陶冷月早在1923年便购入摄影器材,彼时的他已经在画坛占有一席之地,经济上也日益宽裕,他频繁往来于苏州、无锡、常熟、杭州、海宁、温州、南京等地,写生和摄影并行。

在这些照片中,自然和人文景观均有,保存完好,内容清晰,大多有签名和时间,如实记录了各地风物人情,有独特的审美价值。他的好友郑逸梅说:“冷月很重视他的作品,每出一画,必摄影以留痕迹,且记在薄册上,这幅画的尺寸怎样,题款又怎样,画归什么人,都录存以便他日追检查。”这种有效又真实的记录方法,为其作品的保存与延续起到了重要的作用。

真實中显朴素

陶冷月在1923年拍摄了《杭州雷峰塔》,而这一年恰是雷峰塔倒掉的前一年,这件作品为我们留下了珍贵的雷峰塔旧影,为后人进行古建筑文化研究提供了极具价值的参考资料。

《光福罱泥船》表现了已经消失的南方农村罱泥习俗。罱泥是水乡清捞沟河污泥用作农田基肥的一种传统方式。秋冬时节,罱泥人在罱泥船上用罱泥夹子从河底捞起淤泥放入船舱中,再用千婆(又叫“千捕”,长柄木锹样的甩泥工具)将之甩到岸上。此泥又叫“生泥”,风干切块后垩田,具有改良土壤肥沃庄稼的功能。而河中污泥清理后,河水变深,水质变清,利于养殖而一举两得。

《光福丝竹船》表现的是苏州光福一带的江南水乡办婚事接新娘及嫁妆的船,丝竹是奏乐的声音,丝竹船顾名思义就是指船上有乐队(当地称丝竹班),这种老照片中的日常,今人只能在旅游景点中一窥一二。

《上海苏州河畔》生动展现了上世纪2 0年代的苏州河旧时风貌,真实记录了这一时期、这一地区的人文风情,反映出由于人物环境、身份、地位的不同,导致的神态、装束上的差异,成为《美术作品中的上海》展示的重要资料。

陶冷月1926年拍摄的《常熟西门湾》中的场景随着历史的发展和城市的变迁已经无踪迹可寻,而这些照片的幸存在时隔近百年后却成为确认城市记忆的重要依据。

陶冷月曾说:“ 照照片画是画匠,看照片是回忆到当时出游的意境。”即绘画可以参照摄影,但是应该有自身独立的视觉系统;而摄影亦不能作为绘画附庸。这种观点在一个世纪后的今天依然具有现实意义。陶冷月的摄影真实又朴素,以一种“硬朗的现实主义态度”而有别于以郎静山为代表的“ 画意摄影”,即不对作品做“再加工”,而使其具有“ 画意”。纪实性特点成为陶冷月摄影作品贴近生活、接近自然的基础和保证。

自由地看世界

陶冷月摄《常熟尚湖风帆》 4厘米×5.5厘米 1928年陶冷月摄《常熟方塔边的石板桥和小码头》 7.8厘米13.4厘米 1928年

陶冷月摄《河边粪缸》 4厘米×6.3厘米 1923年难登大雅之堂的粪缸也能在陶冷月的镜头中成为主角。

陶冷月摄《河边粪缸》 4厘米×6.3厘米 1923年难登大雅之堂的粪缸也能在陶冷月的镜头中成为主角。

陶冷月在江南一地拍摄多张的《粪缸》,不入大雅的粪缸成为镜头的主角。《河边粪缸》中他用斜构图将画面一分为二,近景粪缸,中景的枯树,远景的茅屋,层次错落,与左下的荒地构成平衡。这种在当时随处可见却又不能“入画”的平常景致,今天已不复再现。自幼学习传统绘画的他将中国画中“计白当黑”的美学原则在摄影中也演绎得炉火纯青。《常熟方塔》恰到好处地捕捉住人在白墙前行走的黑影。垂直静止又高大的方塔和白墙以及白墙前横向移动的、小的人影分别形成了对比和平衡,画面动静结合,张弛有度。他用西方的摄影器材,从一个东方的视角去“看世界”,反映出陶冷月对于摄影所具有的别具一格的体悟方式。

陶冷月虽然不是一名职业摄影师,但并不意味着他的摄影水平是业余的。他不以摄影求“功名”的非功利主义态度,使他可以更自由地“看”世界。他留存于世的这些老照片不仅具有独立的审美特征,又有重要的艺术与史料价值,在时隔一个世纪后的今天,这些照片不仅成为珍贵的图像学资料,也为研究其个案提供了丰富的史料支撑,是一份珍贵的文化遗产。

陶冷月摄《太湖暮色》 4厘米×5.5厘米 1928年