水泥土夯扩挤密桩对湿陷性黄土层水平应力的影响

2023-07-30胡金山

胡金山

中铁第一勘察设计院集团有限公司, 西安 710043

随着“一带一路”倡议和交通强国政策的深入推进,我国中西部湿陷性黄土地区铁路、公路、机场等基础设施建设规模和数量日益增大。但湿陷性黄土具有压缩性大、承载力低、孔隙节理发育等不良工程特性,经常发生地基遇水沉陷和不均匀沉降等工程病害,对黄土地区工程构筑物的寿命和服役性能提出了严峻挑战,亟须对黄土地区地基处理技术展开深入探索和研究[1]。

近年来,随着科学技术的快速发展,黄土地区地基处理技术和设备取得了长足发展,均可在设计范围内完全或部分消除黄土湿陷性,提高地基承载力[2-3]。水泥土夯扩挤密桩先采用柴油锤沉管成孔,然后在孔内分层填料,最后利用自由下落高动能夯锤的瞬间冲、砸、挤、压作用,夯实孔内填料,挤密桩周土,进而消除黄土湿陷性,增大地基承载力和压缩模量。宫凤梧、屈耀辉、韩侃等[4-6]对水泥土挤密桩处理黄土地基的湿陷变形特性和沉降控制效果展开了研究,发现水泥土夯扩挤密桩具有侧限作用强、处理效果佳、施工简便快捷和工程造价低等众多优点,在黄土地区铁路基础工程中有广阔的应用前景[7]。张然[8]采用刚柔性组合桩复合地基处理宝兰客运专线大厚度湿陷性黄土,发现柔性短桩长度宜控制在5 ~ 10 m,且当路基荷载大于200 kPa(填高大于8 m)时,应增加刚性桩的桩土应力比值,以充分发挥长桩的作用。陈福江等[9]对高速列车荷载作用下水泥土挤密桩加固黄土隧道地基的稳定特性开展了研究,发现水泥土挤密桩可显著控制富水条件下黄土隧道地基的沉降。Massarsch、刘松玉、高常辉等[11-12]发现地基土水平应力的增大可引发土层预固结,且土层应力状态变化和超固结效应可显著减小地基沉降。

水泥土夯扩挤密桩可改变桩周土应力条件,但已有研究大多对桩周土挤密效果和地基承载力展开定性分析,对加固后土体水平应力和预固结效果的定量分析还未涉及,且设计时大多依靠经验和试桩数据,缺少可靠的理论分析依据。

鉴于此,本文以铁路站房水泥土夯扩挤密桩处理湿陷性黄土地基为研究对象,结合处理前后室内试验和原位测试结果,分析桩间土挤密系数、侧壁阻力、水平应力比、超固结比等沿深度变化规律,以期全面评价水泥土夯扩挤密桩加固湿陷性黄土地基效果,为其广泛应用提供技术支持。

1 现场试验概况

1.1 水泥土夯扩挤密桩参数设计

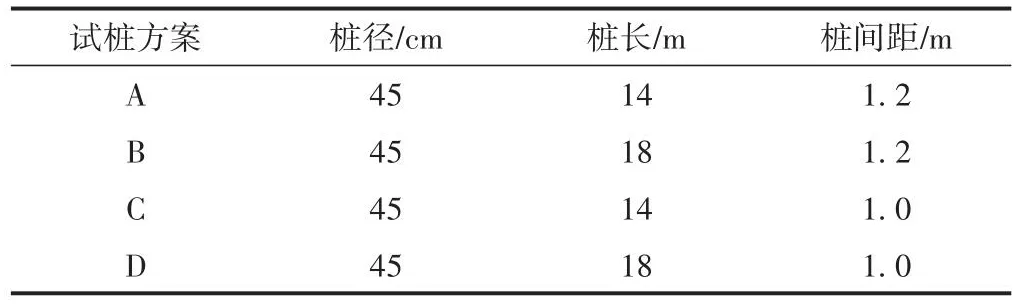

甘肃一铁路站房地基拟采用水泥土夯扩挤密桩处理湿陷性黄土地基,孔内填料为体积比1∶6的水泥土,水泥土桩呈正三角形布置,复合地基承载力设计值fspk≥ 220 kPa。四种试桩方案设计参数见表1。

表1 试桩设计参数

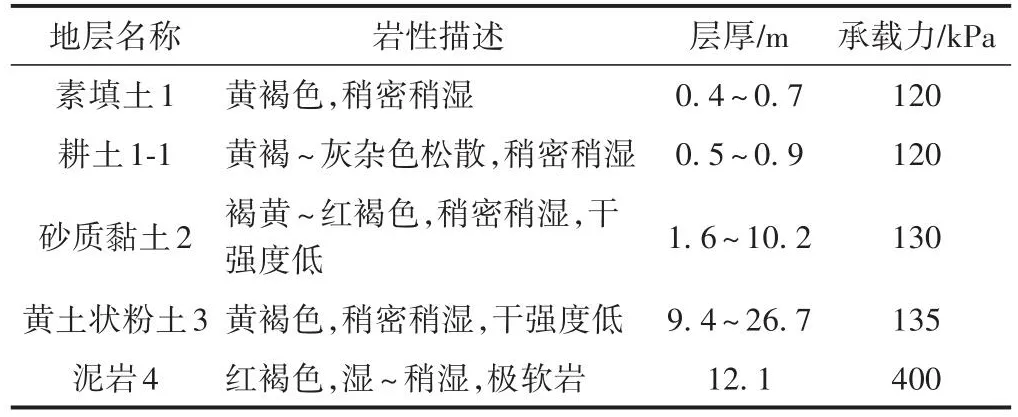

1.2 试验区地层岩性

勘察深度范围内,地基土分布情况见表2。可知:水泥土桩处理范围内(0 ~ 18 m)均为黄土状土。由击实试验可知,桩间土的最优含水率为17.4%,最大干密度为1.73 g/cm3。

表2 地层物理力学指标

1.3 水泥土夯扩挤密桩布置

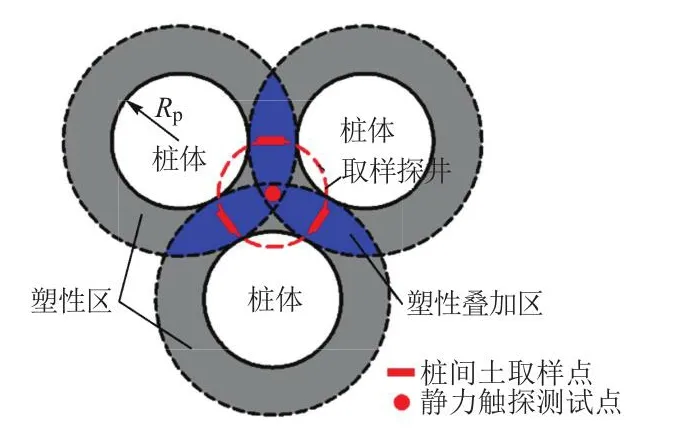

为研究水泥土夯扩挤密桩的处理效果,在桩间塑性叠加区沿深度间隔1 m,开挖人工探井。采用环刀法取样测试挤密系数,分析桩体和桩间土挤密效果。取样点布置如图1所示。

图1 取样点布置

2 水泥土桩夯扩挤密效果分析

水泥土夯扩挤密桩填筑时,桩周土将不断被夯扩挤密。由圆孔扩张理论可知桩周塑性区(有效加固区)半径为63.0 ~ 85.5 cm[13]。由JGJ 79—2012《建筑地基处理技术规范》[14]可知,桩间土平均挤密系数不宜小于0.93,最小应大于0.88,桩间土湿陷系数小于0.015。

2.1 桩间土挤密系数分析

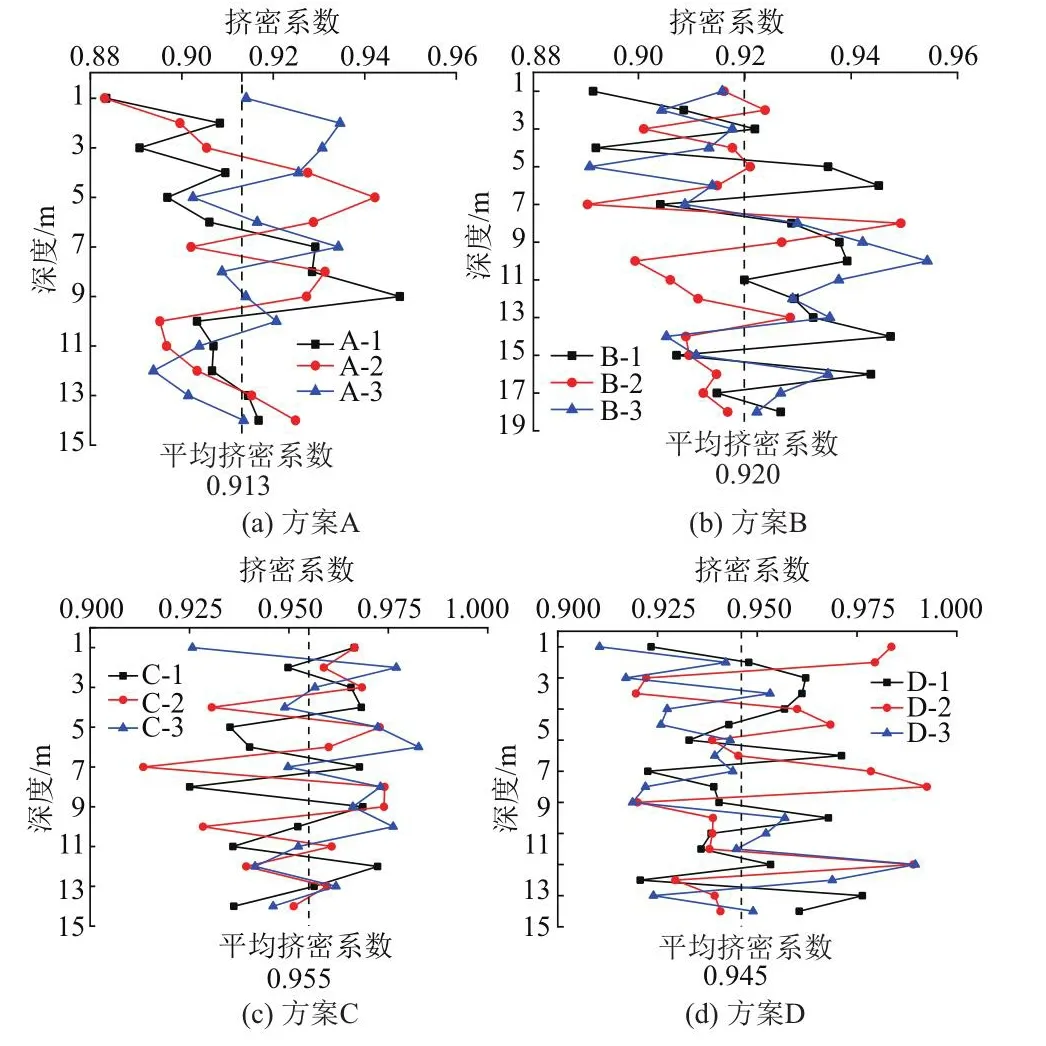

在A、B、C、D四种方案处理的地基中桩间塑性叠加区布置3个人工探井,开挖深度与桩长一致。沿深度每隔1 m取3个试样测试挤密系数(取其平均值作为该方案相应深度的挤密系数),共计取样576个。不同方案桩间土挤密系数随深度变化曲线见图2。

图2 不同方案桩间土挤密系数沿深度的分布

由图2可知:深度范围内桩间土挤密系数在平均值左右变化。与方案A相比,保持桩间距不变,当桩长从14 m增大为18 m时,桩间土平均挤密系数从0.913增大为0.920,增大了0.77%,表明单纯增大桩长对桩间土的影响比较小。在方案A、B中,虽桩间土最小挤密系数均大于0.88,但桩间土挤密系数大于0.93的占比分别为5.6%和9.9%,平均挤密系数均小于0.93,不满足JGJ 79—2012要求。方案C、D的桩间土平均挤密系数分别为0.955和0.945,挤密系数大于0.93的占比分别为96%和92%,且最小挤密系数均大于0.90,满足规范要求。且与方案A和B相比,桩间土平均挤密系数增大了2.72% ~ 4.60%。表明桩间距从1.2 m减小为1.0 m时,桩周塑性区的挤密效果显著增强。

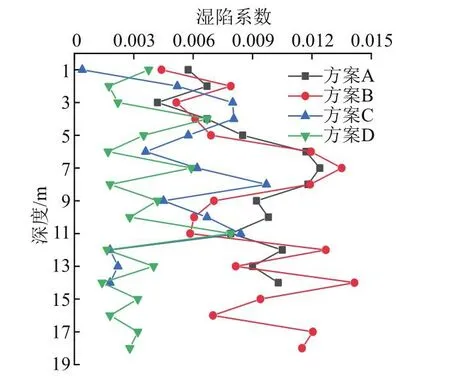

2.2 湿陷系数分析

A、B、C、D四种地基处理方案中黄土湿陷系数沿深度变化曲线见图3。可知,挤密桩以桩间距1.2 m处理后黄土湿陷系数为0.003 5 ~ 0.014 0,以桩间距1.0 m处理后黄土湿陷系数为0.002 ~ 0.010。桩间距从1.2 m减小为1.0 m,湿陷系数减小。0 ~ 6 m深度内湿陷系数整体较小,减小幅度较小,6 m以下湿陷系数减小幅度明显。所测深度范围内黄土湿陷系数均小于0.015,地基土不再具有湿陷性。

图3 湿陷系数沿深度的分布

3 夯扩挤密作用对黄土层水平应力的影响分析

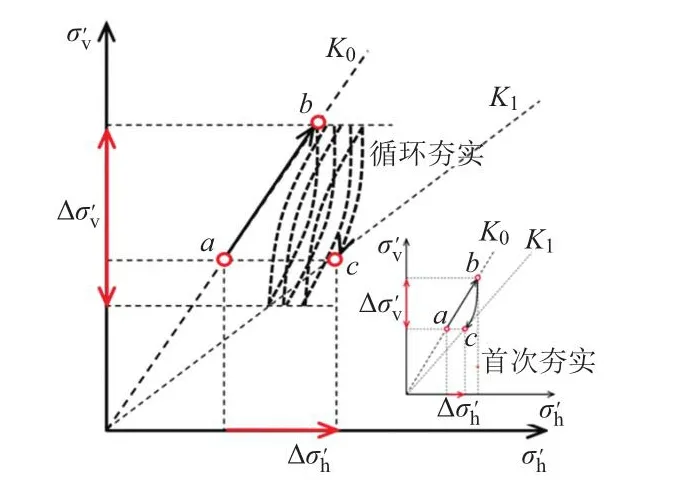

柴油锤产生的振动通过沉管的夯扩挤密作用传向桩周土层,在循环夯实作用下桩周塑性区土体受力经历了多次加载-卸载-再加载过程。振动压实时土的应力路径见图4[10]。可知:土层应力状态在b点和c点间变化,夯实结束时桩周土受力状态从a点变为c点,水平应力增大了Δσ'h,导致土层产生类似预固结的加固效果,表现为侧壁阻力fs增大,可用地基处理前后的侧壁阻力比分析水平应力的变化[12,15]。

图4 振动压实时土的应力路径

在水泥土桩处理前后的场地上,选取代表性区域开展静力触探试验,分析处理前后深度范围内地基土层侧壁阻力之比(fs1/fs0)。可由静止土压力系数(K0)、垂直有效应力(σ'v)和有效内摩擦角(φ')计算侧壁阻力(fs)[16]。计算式为

则fs1/fs0为

式中:K00、K01分别为处理前、后土压力系数;σ'v1、σ'v0分别为处理前、后垂直有效应力;φ'0、φ'1分别为处理前、后土体内摩擦角。

在夯扩挤密过程中土层上覆有效压力变化很小,式(2)可简化为式(3),以分析夯扩挤密前后湿陷性黄土地基水平应力的分布规律[12]。其中,Ks1/Ks0大于1表明土层水平应力增大。

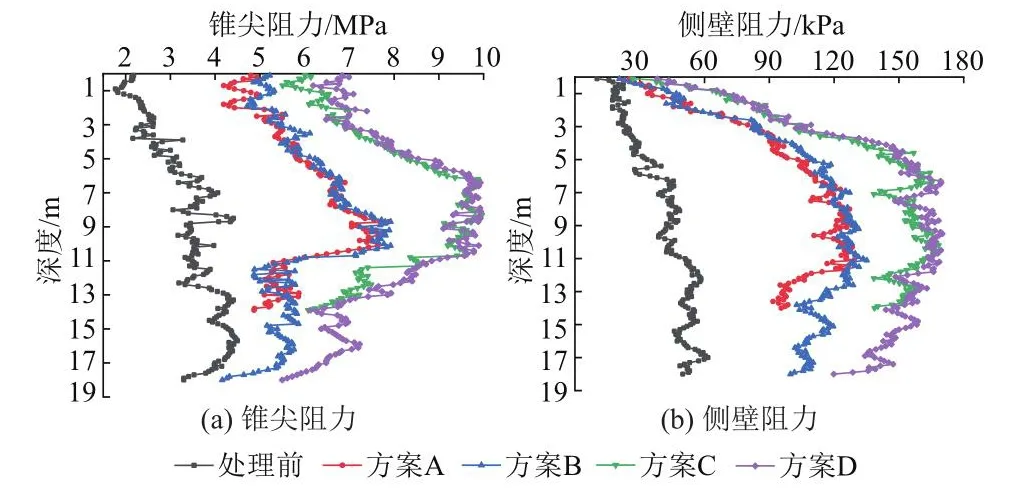

施工14 d后,在任意3根桩的形心位置和未处理区域展开静力触探测试。锥尖阻力和侧壁阻力沿深度变化曲线见图5。

图5 水泥土桩处理前后场地静力触探测试结果

由图5可知:在处理区0 ~ 6 m深度内,四种方案锥尖阻力和侧壁阻力均随深度的增大而增大,深度大于6 m时,均随深度的增大而减小。与未处理区测试结果相比,方案A、B、C、D中锥尖阻力分别平均增大了1.90倍、1.83倍、2.58倍和2.44倍,侧壁阻力分别平均增大了2.65倍、2.63倍、3.67倍和3.59倍,可知水泥土夯扩挤密桩处理后该深度范围内锥尖阻力和侧壁阻力显著增大。

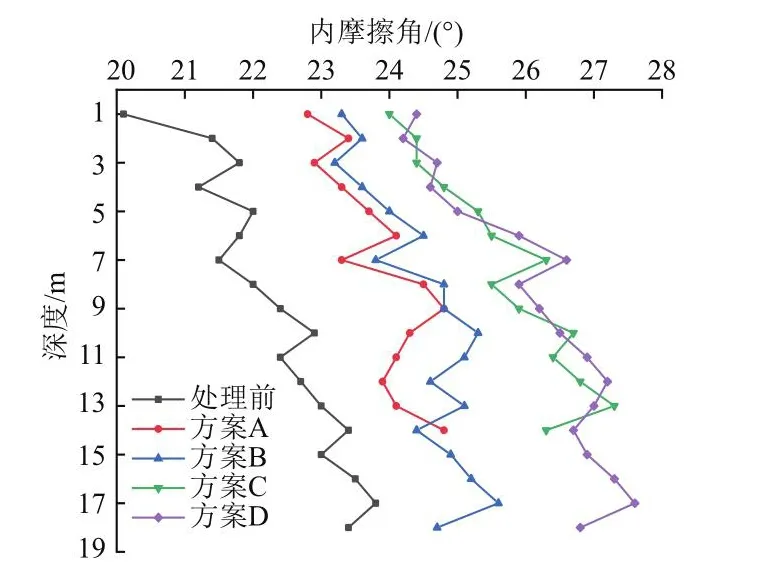

通过探井法取样和室内试验,测得四种方案处理后土层内摩擦角随深度变化曲线见图6。可知:土体内摩擦角均随深度的增大而增大。与天然地基相比,方案A、B、C、D中同一深度处土体内摩擦角分别平均增大了1.08倍、1.10倍、1.16倍和1.17倍,且桩间距对该深度范围内土体内摩擦角的影响大于桩长。

图6 水泥土桩处理前后场地内摩擦角沿深度的分布

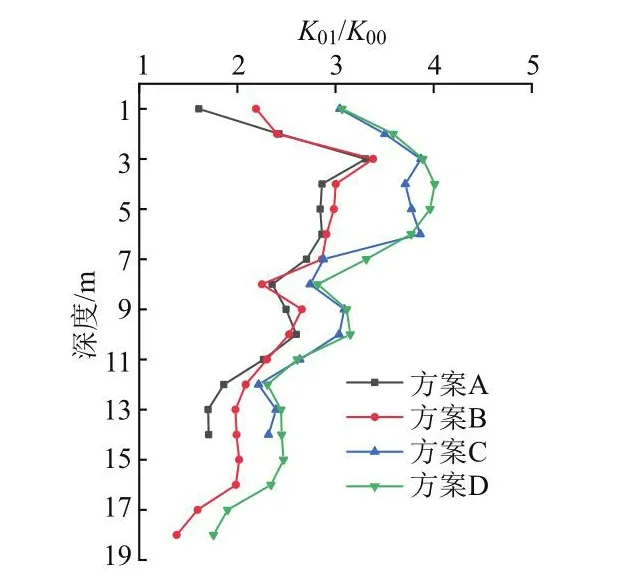

结合式(3),计算得到方案A、B、C、D中水平应力比(K1/K0)沿深度变化曲线,见图7。可知:沿深度增大,水平应力比呈现出先增大后减小的变化规律。在0 ~ 12 m深度内水平应力比较大,在2 ~ 4变化,表明水泥土夯扩挤密桩处理后土层水平应力显著增大。其中在0 ~ 3 m深度内,由于水泥土桩处理前地层的K0较小,导致水平应力比沿深度快速增大。深度大于12 m时水平应力比减小并趋于1,表明处理效果减弱。

图7 水泥土桩处理后场地土层K01/K00沿深度的分布

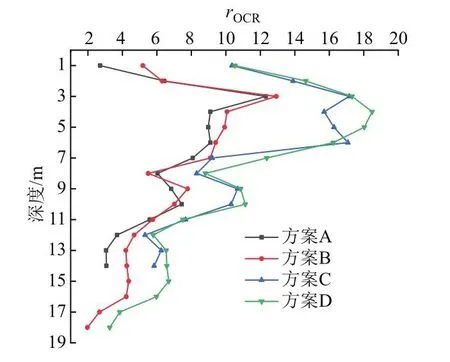

循环夯扩挤密作用使得土层水平应力增大,产生预固结的加固效果。Massarsch等[17]提出水平应力变化与超固结比rOCR之间的关系为

式中:β为经验系数。

Massarsch等[18]通过试验发现β= 0.48。结合室内测试结果,计算得到四种方案rOCR随深度变化曲线,见图8。可知:在2 ~ 6 m深度内土层rOCR显著增大,表明未处理前该范围内土体固结程度较小。深度大于6 m时rOCR先减小后趋于稳定,由正常固结土变为超固结土。

图8 水泥土桩处理后场地土层rOCR沿深度的分布

4 结论

本文通过不同桩间距桩间土应力变化情况,对比分析土层水平应力比、超固结比,从土层应力角度解释了水泥土夯扩挤密桩的加固机理。主要结论如下:

1)桩间距显著影响桩间土挤密效果,而桩长的影响较小。桩间距由1.2 m减小为1.0 m时桩周塑性区挤密效果显著增强,采用水泥土夯扩挤密桩处理湿陷性黄土地基时,桩间距不大于1.0 m时挤密效果明显。

2)水泥土夯扩挤密桩处理黄土地基时,0 ~ 6 m深度内锥尖阻力和侧壁阻力随深度的增大而增大,深度大于6 m时随深度的增大而减小。与未处理区相比,处理深度范围内锥尖阻力、侧壁阻力和内摩擦角分别平均增大了1.90 ~ 2.58倍、2.63 ~ 3.67倍和1.08 ~1.17倍。

3)水泥土夯扩挤密桩处理黄土地基时,0 ~ 12 m深度范围内水平应力比在2 ~ 4变化,超固结比在4 ~ 12变化,加固后土层水平应力和固结强度显著增大;深度大于12 m时两者显著减小并趋于稳定,处理效果减弱。