微型桩侧向承载特性现场大型模型试验研究

2023-07-30郑静安孟康

郑静 安孟康

中铁西北科学研究院有限公司, 兰州 730000

在边坡病害和滑坡治理中,微型桩作为侧向受荷桩,因其单桩承载能力较小而成群布置,顶部采用联系梁连接形成桩土共同作用的复合抗滑结构。由于微型桩具有布置灵活、高效、环保、可在狭小场地施工等特点,因而在边坡和滑坡治理特别是应急抢险加固中得到广泛应用,已有许多学者对其进行了研究。

胡毅夫等[1]通过模型试验,发现前桩弯矩明显比后桩的小,前后桩弯矩比约为0.65,提高连梁的线刚度有利于弯矩在前后桩的分配。辛建平等[2]通过数值模拟和室内模型试验研究表明,不同类型边坡微型桩的破坏机制完全不同,岩土混合边坡桩体主要在滑面处和滑面以上分别发生弯剪破坏和弯曲破坏,岩质边坡桩体主要是滑带处错动引起的剪切破坏,土质边坡桩体主要是发生滑带两侧的弯曲破坏。梁中勇等[3]通过室内极限抗弯承载力试验得出,随着弯矩增大,钢管桩心配筋微型桩试件的中性轴往受压侧移动,承载力不断提高,与无桩心配筋的微型钢管桩相比,其极限抗弯承载力提高了50%。张力等[4]通过现场推桩试验和数值模拟分析提出微型桩的桩间距和排间距应为3D ~7D(D为直径),微型桩的锚固段长度应取1/3~1/2桩长。周德培等[5]通过对顶梁固定微型桩组合结构抗滑机制的分析讨论表明,微型桩组合结构的抗滑效果是通过发挥微型桩的抗拉强度和桩土地基承载力的优势来抵抗滑坡推力的。陈强等[6]通过离心试验对注浆钢管微型桩加固滑坡的机理和其受力特征研究得出,前桩所受的最大土压力约为后桩的13.3%,后桩承受较大的滑坡推力,前桩的弯矩分布曲线由反S形逐渐变为S形,后桩的弯矩曲线一直呈S形。孙书伟等[7]通过模型试验并结合数值分析研究得出,微型桩形成土拱的最大桩间距约为5.5D。

这些研究大都是基于室内试验进行的,也有一些进行了现场推桩试验,而现场推桩试验条件下桩所承受的侧向荷载与边坡和滑坡滑动所产生的实际荷载也有所不同。本文采用坡顶堆载的现场大型模型试验方法,研究微型桩群的侧向承载特性,为其设计计算提供依据。由于目前以垂直布置微型桩的应用偏多,因而本文仅对垂直布置的微型桩试验研究进行论述。

1 现场模型试验方案

以现场地层为滑床、人工夯填土形成滑体、人为预设滑面建立滑坡试验模型,按与实际微型桩一致的桩体材料和截面尺寸制作试桩。采用坡体前部开挖和滑体坡顶堆载的方式迫使滑体滑动, 通过安装于桩顶的应变式电子尺和大量程百分表观测微型桩顶的位移,通过埋设于微型桩前后的土压力盒和粘贴于桩身的应变片采集数据,分析作用于微型桩上的滑坡推力大小、分布和桩身内力。

1.1 模型设计与制作

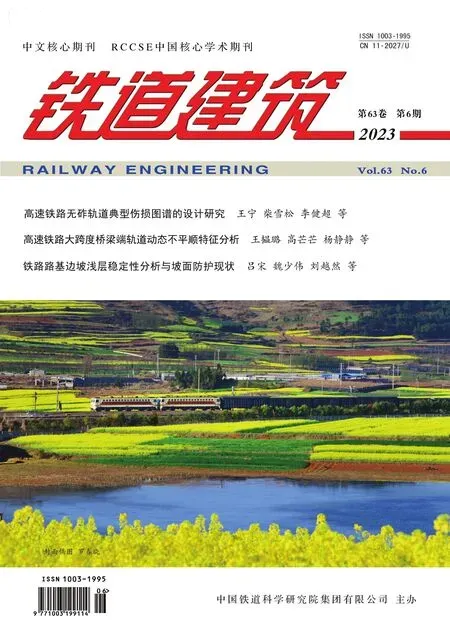

现场试验模型长12.0 m,宽2.7 m,高6.6 m。滑床为中密的坡洪积碎石土。滑面采用在滑床表面铺设建筑木模板形成硬质底面,再在其上铺设彩钢板,彩钢板上铺撒滑石粉,然后以双层塑料薄膜平整覆盖进行模拟。滑体由黄土和碎石土混合后经分层夯实填筑形成。为了减少滑体侧摩阻力,滑体填筑形成侧壁直立的无侧限试验滑坡体,见图1。

图1 模型试验

为了方便应变片、土压力盒等测试原件的布设,试桩采用截面尺寸为0.10 m×0.12 m的C30钢筋混凝土矩形截面桩,桩长4.6 m。试验桩设置两排共计4根,矩形布置,前后排间距0.7 m,左右桩间距1.0 m。桩顶采用100×100 H型钢横梁连接。在试桩前后表面粘贴0.02 m(宽)×4.00 m(长)的不锈钢带,作为应变片粘贴层,以防止试验桩表面局部开裂导致应变片破坏而影响数据采集。

1.2 测试元器件布设

试验量测的物理量主要有桩顶位移、作用于桩上的土压力、结构表面应变。采用的测试元件为百分表、土压力盒、电阻应变片。

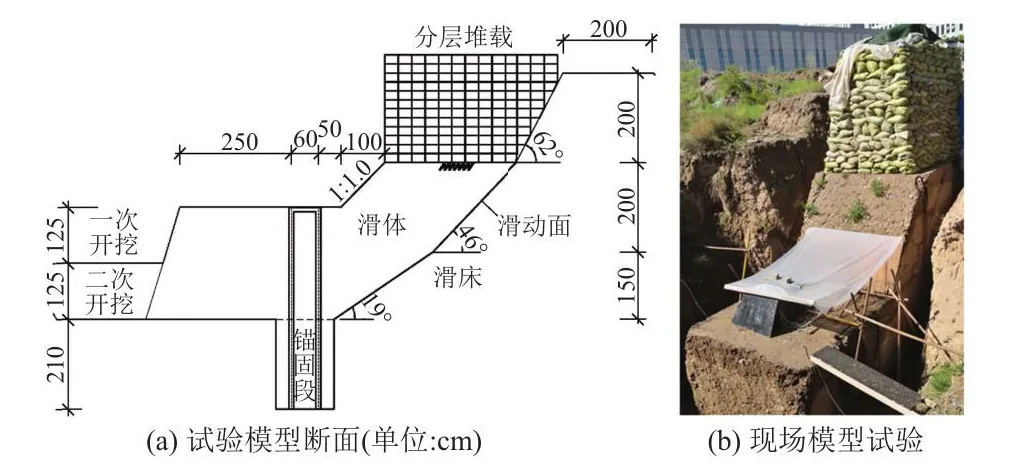

在微型桩前后两桩桩顶安装应变式电子尺和百分表,以量测桩顶水平位移并互相校核。在前后桩山侧与河侧两边埋设BWM28‐1MPa型土压力盒量测滑坡推力和土压力,土压力盒埋设间距在滑面附近100 cm范围内为25 cm,再向上下两端间距由37.5 cm逐渐过渡到50 cm,共计埋设土压力盒40枚。在桩身山侧与河侧两边和顶横梁相应位置粘贴BE120‐3AA‐P100型电阻应变片以量测应变。桩身应变片在滑面附近125 cm范围内按间距25 cm布设,其余位置按间距50 cm布设,共计44枚。顶横梁应变片布设在梁的上下两侧,共计6枚。土压力盒与应变片交错布设,互不影响。具体土压力盒和应变片的布设见图2。

图2 土压力盒及应变片布置(单位:cm)

除百分表外,其他所有测试元器件数据均采用ZH‐S60型数据采集仪自动采集。

1.3 试验过程

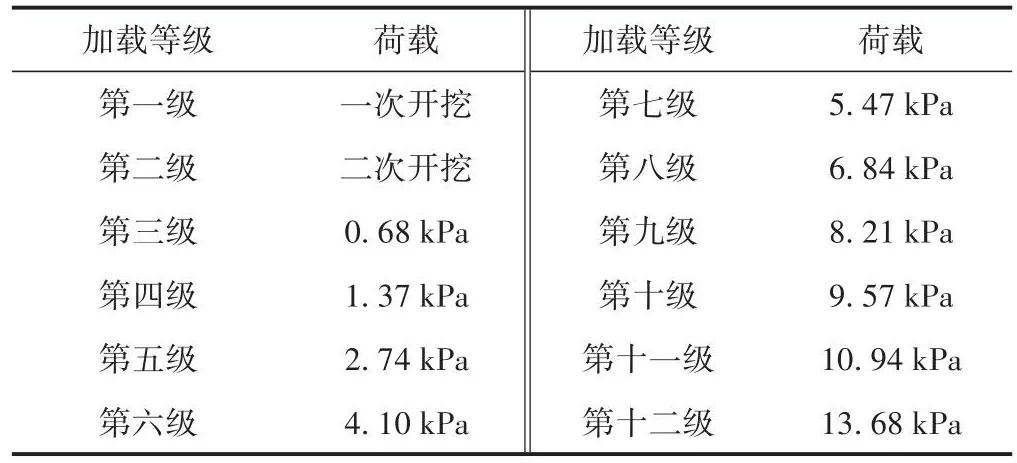

试验开始时,首先拆除滑体两侧所有钢管架以及模板等侧支撑,进行各项数据的采集,等待桩顶位移稳定后,分两次开挖坡体前部土体形成临空面(参见图1),相当于除去前部支撑,后续加载采用在坡顶按层码砌40 kg土袋。试验过程中连续记录数据,每级加载待桩顶位移稳定后方可施加下一级荷载。稳定标准为桩顶位移变化率小于0.1 mm/h。具体荷载分级见表1。

表1 荷载分级

2 试验结果与分析

当坡体加载至第十二级时,坡体出现纵向裂缝并向两侧变形而无法继续加载,试验停止,桩顶最大水平位移15 mm。通过开挖观察,桩体除部分区段有微小裂缝外,并无其他破坏迹象。根据计算分析,桩体实际最大弯矩、剪力远未达到承载能力。这主要是因为试验滑坡体两侧壁直立且无侧限,坡顶加载时产生了纵向的张裂缝并向两侧变形破坏,导致加载无法继续进行,桩体受力难以继续增大,仍在弹性范围内工作而未破坏。

2.1 桩顶水平位移

桩顶水平位移由前后桩位移平均计算求得(实测前后桩桩顶水平位移基本一致,相差很小),具体桩顶水平位移-荷载-时间曲线见图3。可知:随着坡体前部土体的开挖和荷载的增加,桩顶水平位移逐渐增大。试验中,前部坡体开挖后桩顶水平位移已接近10 mm,桩和坡体产生了较大的变形,且变形速率较大,主要是坡体前部土体开挖较快,桩体前部支撑力削弱过多所致,这也体现了垂直微型桩刚度较小而变形较大,随着变形而逐渐受力的特点。当用土袋进行加载时,微型桩已完全受力而发挥作用,变形速率大大减小表明微型桩起到了支挡的作用。前后桩的桩顶水平位移基本一致,这也正是桩顶采用顶横梁连接而桩群整体受力的结果。

图3 桩顶水平位移-荷载-时间曲线

2.2 桩侧土压力

理论上,坡体未变形前桩侧土压力为静止土压力,但土压力盒在安装过程中由于受多种因素的影响其初始值与桩侧静止土压力不一致,因而选择实测值与初始值的差值即增量土压力进行分析。滑面以上山侧所受增量土压力为滑坡推力。具体桩侧增量土压力见图4。可知:

图4 前后桩桩侧增量土压力

1)前后两桩增量土压力分布基本一致,滑面以上山侧增量土压力(滑坡推力)分布近似为三角形,只是自桩顶向下1.2 m范围内出现了负值,说明增量土压力减小,该段桩身向前移动与桩后滑体脱离,这也反映出垂直微型桩刚度较小,受力后桩顶变形较大的特点。前桩的最大增量土压力约为后桩的122.7%(一次开挖)~145.7 %(加载13.63 kPa),与文献[6]桩顶无横梁连接微型桩试验得出的结论完全不同,这也正是桩顶采用顶横梁连接后前桩、后桩整体受力,后桩所受的部分滑坡推力通过顶横梁传递到了前桩,前后桩的作用得到了充分发挥的效果。与不设顶横梁仅靠桩间土传力情况相比,前桩受力增加较多,桩群不均衡受力得到了改善。

2)滑面以上河侧增量土压力自桩顶向下1.2 m范围内为正值,说明增量土压力在增大,桩顶向前移动与桩前滑体挤密,与同范围内山侧增量土压力减小正好对应,同样反映出垂直微型桩刚度较小、受力后桩顶变形较大的特点;其余段增量土压力为负值,说明河侧土压力较初始土压力减小,桩前滑体已滑动,这与桩前滑动面贯通情况相一致。

3)滑面以下0.250~0.875 m内前后桩山侧增量土压力接近于0,这是由于滑床未滑动的结果;其余段山侧土压力为正值,这主要是因为微型桩在滑坡推力作用下桩身上段前移,底端向山侧反翘造成的。滑面以下河侧增量土压力近似为倒三角形,这与桩身受力前倾形成的滑床段桩前岩土体抗力一致;且同等级荷载情况下,前桩的最大增量土压力约为后桩的133.3%~140.0%,与滑面以上山侧增量土压力的变化相当,同样也是桩顶采用顶横梁连接前后桩而结构整体受力,后桩所受的部分滑坡推力通过顶横梁传递到了前桩的效果。前后桩的受力分配可以通过顶横梁刚度的变化进行调整,减小顶横梁的刚度可以减小作用于前桩上的土压力。

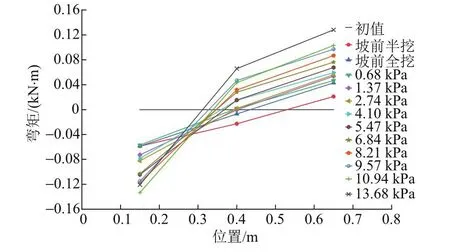

2.3 桩身弯矩

桩身截面弯矩通过布设在该截面桩体同一位置两侧的应变片所测应变计算求得。

根据应变实测数据计算的桩身弯矩见图5。可知:荷载作用下,前后桩桩身弯矩分布均呈S形,正负弯矩的分界点在滑动面附近,这与文献[8]室内试验桩身弯矩分布一致。随着荷载的增加,桩身弯矩随之增大,但前桩滑面以下增幅明显大于滑面以上和后桩的增幅。

图5 前后桩桩身弯矩

在最大荷载作用下,后桩滑面以下桩身最大弯矩为滑面以上的90.9%,滑面上下最大正负弯矩相差仅9.1%,桩身材料强度得到充分利用;前桩滑面以下桩身最大弯矩为滑面以上最大弯矩的159.3%,滑面上下最大正负弯矩相差较大,但前桩滑面以上桩身最大弯矩为后桩的61.4%,滑面以下桩身最大弯矩为后桩的107.5%,前后桩桩身最大弯矩绝对值仅相差2.3%,因而从整体微型桩群来看,前后桩受力较为均衡且均发挥了较好的作用。这主要是因为作用于后桩的滑坡推力通过桩顶刚度较大的横梁向前桩进行了部分传递,从而使前后桩整体受力来共同抵抗滑坡推力的作用。从整个桩群桩身弯矩角度分析,结构受力较为合理,但前桩桩身正负弯矩值相差较大,结构仍有优化的余地,可以通过顶横梁刚度的调整进行优化,目的是在前后桩最大弯矩接近的前提下尽量减小桩身正负弯矩差距,从而有利于桩身材料的充分利用和桩群的统一设计。

2.4 顶横梁弯矩

顶横梁截面弯矩通过布设在该截面梁体上下两侧同一位置的应变片所测应变计算求得。

根据应变实测数据计算的顶横梁弯矩见图6。可知:顶横梁弯矩在分布荷载较小时近似呈斜直线,从山侧负弯矩至河侧逐渐转为正弯矩,也就是说顶横梁山侧端梁底部受拉,河侧端梁顶部受拉。随着荷载增大,山侧端负弯矩增加,河侧端正弯矩也增加,弯矩分布曲线从直线逐渐变为折线(弧形)。从最大弯矩来看,顶横梁最大弯矩位于梁的两端,且最大弯矩约为前后桩最大弯矩的6%,因而顶横梁的作用主要是连接前后桩并传递荷载,其自身弯矩较小,在工程设计中可根据实际情况减小截面尺寸。

图6 顶横梁弯矩

3 结论

1)有顶横梁连接的垂直微型桩群桩顶水平位移较小且前后桩基本一致,桩群整体受力较好。

2)前后两桩所受山侧滑坡推力分布近似为三角形,且三角形顶点在桩顶以下,自桩顶向下一定范围内桩与桩后滑体脱离;滑面以下桩前(河侧)增量土压力分布近似为倒三角形,与桩身受力前倾形成的滑床段桩前岩土体抗力分布一致。

3)前后桩桩身弯矩分布均呈S形,正负弯矩的分界点在滑动面附近;由于有顶横梁的连接并发挥传力作用,前后桩最大弯矩绝对值仅相差2.3%,结构受力较为合理。

4)顶横梁梁端弯矩最大,山侧端梁底受拉,河侧端梁顶受拉,且最大弯矩不到前后桩最大弯矩的10%。