北齐《李祖勋墓志》及其书法价值

2023-07-28张伟艺

张伟艺

(大同市博物馆,山西 大同 037009)

大同市博物馆所藏的北朝《李祖勋墓志》,其记载的内容和书刻风格均值得推敲和深入研究。经过查阅相关资料,该墓志已有人①关于李祖勋墓志的研究资料主要为北朝艺术研究院编著《北朝艺术研究院藏品图录•墓志》一书中殷宪先生的相关研究文章,以及张强:《“清”何以变“凊”——北朝僧安道壹后续系列之一》,《书法研究》2020年第1期。进行初步研究,且取得了一定的成果。为了更全面了解李祖勋这个历史人物,进一步研究和挖掘其人其事仍具有十分重要的意义。本文拟就该墓志所涉内容及其书法价值再做一阐述,以求教于方家。

一、基本概况

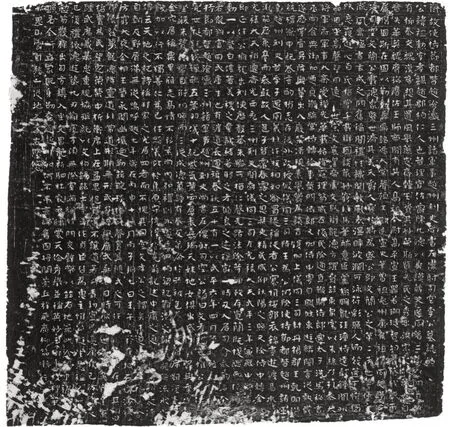

《李祖勋墓志》为青石质,刻于北齐武平七年(576年),志文有盖,保存状况基本完整(图1、2)。志盖盝顶形,盖底长73.5cm,宽73cm,盖顶长60.5cm,宽60cm,盖顶刻有“齐故司空文孝李公之铭”10 字。志近方形,长73.5cm,宽73cm,楷书34 行,足行35字,约1170多字,志文的后半部下方略有残缺。

图1 李祖勋墓志盖

图2 李祖勋墓志

墓志记录了李祖勋的人生履历以及家族源流,其仕官经历比较详细,结合《魏书》《北史》《北齐书》文献可以互证补充。兹将志文抄录如下:

齐故使持节都督赵沧瀛三州诸军事赵州刺史尚书左仆射司空李公墓志铭/

公讳祖勋,字孝谋,赵郡柏仁人也。昔理官佐爵,陈九德以垂谟;箴史匿周,著二篇以明道。以/有抑秦交魏,汉帝想其遗风;举燕定齐,韩王资其妙策。斯皆先民之秀出,洪宗之休蒂也。自/晋失华英,魏膺宝历,佐王师帝,间有其人。高祖太尉高平宣王,器若瑚琏,智均蓍蔡。伐谋所/属,猎国斯在。固以勒勋彝鼎,铭德太常,声预工歌,迹宣史笔。曾祖兖州康侯,祖仪同文靖公,/父司空文简公。载德象贤,世济其美,天爵人宝,于斯为盛。公即文简公之第二子也。平仲之/胤,夙禀楹书;玄成之门,旧称闻礼。性识开敏,风表温睟,波澜可泳,符彩照人。而发箧下帷,独/笑忘寝,游心百氏,指掌千载。辩囿谈丛,妙穷非马,笔端意匠,丽极雕龙。珪璋特达,鼓锺闻外,/品因坐高,声望日远。世宗文襄皇帝,虎文既辩,龙德方跃,贲兹束帛,牵以朱丝。乃引参大/将军府军事。大齐受禅,光华载始,弹冠理笏,咸在俊民。除通直散骑侍郎,迁太子洗马、秘书/丞、尚食典御,加通直散骑常侍,转给事黄门侍郎,又加侍中。粤自凤条,来游麟阁,言从执戟,/遂历掌壶,升降舆辇,出入严禁,清规素誉,郁为谈首。复加上仪同三司,封丹扬郡王。乾明赞/统,礼兼申纪,眷言酌损,志存后外。改授假仪同三司,降王为公。仍除使持节、都督赵州诸军/事、赵州刺史。昔季子还国,义非作牧,相如喻蜀,才称使者。公褰惟按部,衣锦昼游。渡易水以/凝笳,历丛台而参鼓。故人邑子,皆沾春露之恩;桀吏精民,咸仰秋阳之照。又除侍中,转金紫/光禄大夫,稍迁齐光西兖三州刺史、开府仪同三司、左光禄大夫。武平三年,兼殿中尚书,寻/即正任。公拥旄出刺,使历数蕃,朱骖所指,仁声先路。法除苟细,政存宽简,既提纲而振领,亦/动一以惊百。信著美稷之童,诚结若耶之老,循良之迹,称最一时。及入居司会,参酌治本,□/若龙渊,富同武库。生也有涯,道长运短。春秋五十有一,以武平六年四月薨于位。诏赠使/持节、都督赵沧瀛三州诸军事、赵州刺史、尚书左仆射、司空公,谥曰文孝,礼也。惟公家传冠/冕,世挺髦俊,蝉联五叶,羽仪十纪。紫气黄云,屡表嘉瑞,天姝地女,俱出盛门。惟昆与季,仪□/坐棘,朱鹭□响,白珩相照。而三从成德,万锺有奉,友弟喻于共被,色养□于扇席。虽复室□/金穴,居称粟里,雅志高情,不移素尚,内弘礼则,外尊彝典。柏梁绝难治之咏,□龙无流水之讥。加以行不独善,仁为己任,蹈义比于焦原,守信侔于□鼎。记述中庸之道,□□□谦之德,/传云天地之纪,诗称邦家之光。居四者而不愧,其司空文孝公之谓矣。未迫□□,□捐馆舍,/自朝及野,屑涕无从。呜呼,越七年岁在丙申十一月丙子朔七日壬午,窆于旧域。石椁沙床,/方穷大夜,金相玉莹,永閟幽壤。乃勒兹琬琰,播此声实,冀随武之可作,□藤公之在兹。其词曰:/

虎云发梦,龙德降灵,道非常道,形期无形。武安流誉,广武垂名,因时厥□,世□□英,宣王秉/哲,实为民望,定策禁中,折冲席上。在盈思挹,当仁不让,道著丹青,功宣□亮。康侯已降,□人/踵武,席义基忠,重规协矩。纪以文物,锡兹土宇,并作贞臣,皆为惠主。惟公挺生,是称名世,克/己复礼,依德游艺。九刃难窥,万倾无际,室满缣竹,门交壁币。以兹右地,兼此洽□,曳据□□,/整笏岩廊。出司方镇,入坐文昌,龙祈驷牡,衮衣绣裳。天伦秀举,并称英妙,玉树连枝,棣华□/照。名全行立,家怡身劭,奄逐逝川,如何不吊。言归旧国,将閟崇丘,旌飞广柳,笳啭行□,□人/孤思,山云自愁,一从地久,万古悠悠。

二、关于墓主人

李祖勋(524-575年),一生历北魏、东魏、北齐三朝,仕途始于东魏,为北齐重臣。正史有传,“祖昇弟祖勋,位给事黄门侍郎。齐文宣以其女为济南王妃。除侍中,封丹杨郡王,寻改封公。济南即位,除赵州刺史。济南废,还除金紫光禄大夫。大宁中,昭信后有宠于武成,除齐州刺史。赃贿狼藉,坐免官。复起为光州刺史。祖勋性贪慢,兼其妻崔氏骄豪干政,时论鄙之。女侍中陆媪母元氏,即祖勋妻姨,为此附会,又除西兖州刺史、殿中尚书。祖勋无才干,自少及长,居官无可称述。卒,赠尚书右仆射。武平中,将封后兄君壁等为王,还复祖勋王爵。”[1](卷33《李顺传》,P1216-1217)记述简略,仅此寥寥数语。其相关信息,只能从他处获取,且多贬义之词,缺乏完整的资料。志文则记载比较详尽,尽管溢美之词颇多,但也客观记述了大量的史实,尤其是其官职履历颇为可信,可补史之缺,进而对其一生有了更清晰的认识。

东魏元象元年(538年),吏部尚书高澄开始整顿吏治,改革官员选拔制度,不拘一格选人用人,“文襄乃厘改前式,……唯在得人。……才名之士,咸被荐擢”。[2](卷3《文襄纪》,P31)李祖勋在此时由高澄引荐而步入仕途。志文载:“世宗文襄皇帝,……乃引参大将军府军事。”

武定八年(550 年),北齐代东魏,高洋受禅称帝。“丁亥,诏立王子殷为皇太子,王后李氏为皇后。”[2](卷4《文宣纪》,P52)李氏皇后即昭明皇后李祖娥。李祖娥为李祖勋之妹,从此李祖勋则官运亨通,飞黄腾达。志文载:“大齐受禅,光华载始,……除通直散骑侍郎,迁太子洗马、秘书丞、尚食典御,加通直散骑常侍,转给事黄门侍郎,又加侍中。”

天保十年(559 年),昭信皇后为维护自家势力,挑选了自己的亲侄女,也就是李祖勋之女李难胜,嫁于皇太子高殷,“册拜皇太子妃”。[3](P187)作为外戚的李祖勋,一时颇受宠遇,复加上仪同三司,丹扬郡王。文宣帝高洋驾崩,高殷正式继位,国号“乾明”,为了防止篡位,加强皇权,在高殷的支持下,尚书令杨愔,奏请高殷免除他的开府封王爵赏,很快李祖勋改授假仪同三司,降为“丹扬公”。任使持节都督赵州诸军事,赵州刺史。志文载:“复加上仪同三司,封丹扬郡王。……改授假仪同三司,降王为公。仍除使持节、都督赵州诸军事、赵州刺史。”

常山王高演发动政变后,废帝高殷降封济南王,李难胜被贬为济南王妃,李祖勋又被授任侍中,金紫光禄大夫。太宁年间,李祖勋的妹妹昭信皇后受到齐武成帝的宠爱,李祖勋任齐州刺史。李祖勋在齐州贪污受贿,被定罪罢免,又被启用,时任光州刺史。李祖勋性格贪婪傲慢,夫人崔氏又骄矜纵恣干涉政务,当时的舆论都鄙视他。女侍中陆令萱的母亲元氏,是李祖勋的姨母,李祖勋因此依附陆令萱又出任西兖州刺史,开府仪同三司,左光禄大夫。武平三年(572 年),李祖勋兼任殿中尚书。时人评其为:“祖勋无才干,自少及长,居官无可称述。”[1](卷33《李顺传》,P1217)其为官履历志文载:“又除侍中,转金紫光禄大夫,稍迁齐光西兖三州刺史、开府仪同三司、左光禄大夫。武平三年,兼殿中尚书。”武平六年四月卒于位。“诏赠使持节、都督赵沧瀛三州诸军事、赵州刺史、尚书左仆射、司空公,谥曰文孝”殊遇。

另,关于志文未将“公”改为“王”的问题。武平年间,李祖勋被恢复王爵,为何墓志镌刻时仍为“公”呢?笔者以为,李祖勋从去世到下葬历一年半时间还多,后事准备的时间应该十分充裕,不会草草了事。其复王位之事,应在下葬之后,即武平七年十一月之后,否则不会犯如此低级的败笔之作。“武平中,将封后兄君壁等为王,还复祖勋王爵”。[1](卷33《李顺传》,p1217)这句话对复王位之事的时间就含糊其词为“武平中”,可见其也确定不了具体的时间。这也从一个侧面反映北齐王朝衰败的迹象。

三、家族源流

通览志文,从李祖勋本人及其家族发展源流看,其非一般家族。志文称其家族为:“自晋失华英,魏膺宝历,佐王师帝,间有其人。”李祖勋高祖为宣王李顺。李顺“博涉经史,有才策,知名于世”。[4](卷36《李顺传》,P829)太武帝拓跋焘在位时,李顺在征蠕蠕,克统万,定平凉等战役中以谋略之功受到北魏皇帝的垂青。而北魏名臣崔浩与李顺虽为姻亲关系,但两人私下里却互相猜忌。太平真君三年,李顺受到司徒崔浩的诬告,被赐死。皇兴初年(467 年),李顺之子李敷等受到献文帝拓跋弘的恩宠,追赠李顺侍中、镇西大将军、太尉公、高平王,谥曰宣王。由此李顺为李家大族在北朝的发展奠定了坚实基础。

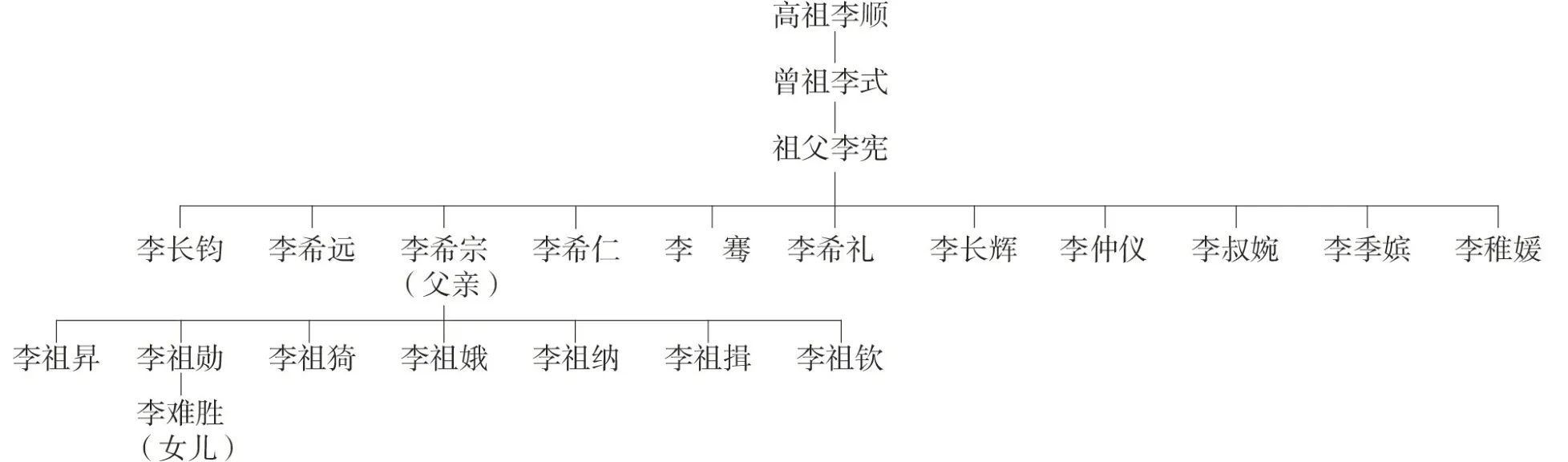

从志文和文献记载,将其家族世系列图如下(图3):

图3 李祖勋家族世系图

从世系图结合资料得知,高祖李顺为高平宣王。曾祖李式为兖州康侯①关于李祖勋曾祖李式的记载,志文称其为“康侯”,而《魏书》卷36《李顺传》记载:“敷弟式,字景则。学世知名。历散骑常侍、平东将军、西兖州刺史,濮阳侯。”(第834页)并无“康”字,当为脱字。。祖父为仪同、文靖公②关于李祖勋祖父李宪的记载,志文记为文靖公。而《魏书》卷36《李顺传》记载为文静。(第836 页)“靖”与“静”之别,相近,通用,一般用“靖”字。。父亲为司空文简公。母亲崔幼妃,出自博陵崔氏第二房。兄长李祖晟,北齐齐州刺史。一妹李祖猗,嫁东魏乐安王元昂。二妹李祖娥,北齐文宣帝高洋皇后,妹夫北齐文宣帝高洋,北齐政权的开国皇帝。弟李祖纳,北齐散骑常侍。三弟李祖钦,北齐光禄卿,竟陵王,其女为北齐后主高纬左娥英,另一女为琅琊王高俨王妃。李祖勋之女为济南王妃,女婿为北齐废帝高殷。

结合史书和志文的考证,李祖勋家世显赫,祖上累世在朝为高官,多为北朝皇帝所赏识,家族女性也多嫁于北朝皇室、王公贵族,“与帝室姻媾重叠”,[1](卷33《李顺传》,P1218)可谓皇亲国戚、世家大族。

四、书法价值

《李祖勋墓志》其书刻风格和书法艺术水准堪称一绝,通观整个墓志章法错落有致、用笔潇洒自如,形似钟繇楷书,又有几分经体的意韵,别具一格,书刻当为一人所为,高古灵动,堪称碑刻精品。其墓志志盖3 行10 字,以双钩刻出“齐故司空文孝李公之铭”的楷书志额,占满整个盖顶。看起来书刻随意,排序疏朗,实则颇具特色。字体虽为楷书,却又参入一些隶书笔意,体态丰满,笔墨流畅。既有楷书的从容,又有隶书的舒展。如泰山石经的丰厚博大,似魏晋写经的自然含蓄。另外,笔画交叉之处完全重叠在一起,撇捺之间的相互压叠,处理的巧妙且细致,使得字体本身更具有立体感,其刀法和结体也更加多样化。

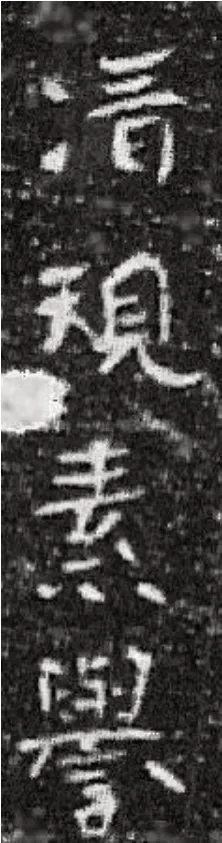

志石采用了双面冲刀法的书刻方式,虽未注明刊刻人之名,但从墓志第12 行第13 个字“以凊代清”独一无二的书写方式来看(图4),确定此墓志为北齐高僧安道一所刊刻。这一观点四川美术学院的张强先生在《“清”何以变“凊”——北朝僧安道壹后续系列之一》文章中有专门论述。安道一(壹),广大乡人(今山东东平人),北齐大书法家,摩崖石刻“大字鼻祖”。曾历经北魏太武帝和北魏武帝“二武灭佛”之难后,认为“缣竹易销毁,皮纸易焚烧;刻在于高山上,方可永留不绝”。所以在迁移中把佛经刻于石崖之上。铁山摩崖刻经《石颂》中,安道一书法“精跨羲诞,妙越英繇”,书法造诣可与同时期“书圣”王羲之并驾齐驱。然而,安道一作为高僧大德,之所以为一些故去的世俗之人书刻墓志,其原因也许是为了化缘,筹集善款。也可能是安道一多与当时的上层社会交际圈来往。诸如他为尚书晋昌王唐邕、唐邕妃等人抄录经文、碑铭、发愿文等等。因而,北齐外戚李祖勋的墓志由高僧安道一来书刻也在情理之中。

图4 李祖勋墓志盖

至于安道一何以“清”变“凊”?目前在安道一书刻的《大空王佛》《法洪铭赞》《沙丘尼寺题赞》《“文殊经”篇章》《“文殊般若”残碑》《无量义经》《中皇山刻经》《大集经》《石颂》《曹植庙碑》《白佛山石窟题记》11 处遗迹中,均发现以“凊”代“清”的现象。[5]关于“凊”《礼记·曲礼上》记载:“凡为人子之礼,冬温而夏凊”,[6](《曲礼上》,P1)意为侍奉父母,冬天使之温暖,夏天使之凉爽,其中“凊”与孝道有关。张强先生认为,安道一以“凊”代“清”很可能是他脱离世俗后,为人子女不能尽孝,是对父母的歉疚,所以在其书刊中得以体现。而李祖勋墓志中所出现的“清规素誉”,张强先生则认为禅宗寺院或道观出家应遵守“清规素誉”的戒律,“清规雅裁,兼擅其美。”[7](卷15《谢朏传》,P263)笔者认为,“清”有清明、太平之意,“当纣之时,居北海之滨,以待天下之清也。”[8](卷10《万章章句下》,p123)北朝战乱频仍,社会失序,安道一在历经两次灭佛之后,更觉现实的无奈,故特意在“清”中少一点为“凊”,以示社会动荡的现状。

此外,安道一随体赋形的小楷书刻也是值得称道的。《辞海》书中解释楷书“正体书法,即真书”。[9](P3015)平常的书写者为了追求这“方正平直”,摒弃开放的空间变化。而安道一的书刻却在字里行间构建起了疏朗的空间。苏轼在《论书》一文中提到:“大字难于结密而无间,小字难于宽绰而有余。”在安道一的笔法中,所谓“小楷难于宽绰”是不存在的。

另外,以这种书体上石的书迹,在北齐河清三年(564 年)的山东兖州天寺村造像记,北齐武平七年(586 年)的《李云墓志》(1958 年出土于河南濮阳)都有所呈现,三种石刻应出自同一书家。[10]这种铭刻体的出现,与当时的社会背景和其历史渊源有紧密联系。因此,它既有复古隶书的迹象,亦与魏齐之际佞佛风下大量书经的书事活动背景有关,这也为隋唐楷书的发展和完善奠定了基础。