血清MCP-1及ICAM-1对早产儿视网膜病变的早期预测价值

2023-07-26丁瑞东刘文强

丁瑞东 刘文强 李 聪 王 军

早产儿视网膜病变(ROP)是发生于早产儿及低出生体重儿的视网膜血管增生性疾病。世界各地的早产儿出生率及存活率正在增加,ROP现已成为婴幼儿最常见的致盲和致低视力眼病[1]。研究证明,即使是轻微的ROP,也会增加屈光不正、斜视以及色弱等疾病的发生率,对视力产生负面影响[2],严重影响患儿生存质量及长期预后,因此,早期识别及干预具有ROP高危因素的早产儿将有助于避免这些不良后果。但目前临床上缺乏ROP早期预测手段,防治工作仍十分严峻。单核细胞趋化蛋白-1(MCP-1)是第一个被广泛研究的人趋化因子,可参与巨噬细胞和单核细胞的迁移和浸润、诱导超氧化物阴离子、促进细胞因子的产生和黏附分子的表达等过程,在炎性反应过程中发挥重要作用[3]。白细胞黏附是炎性反应的重要标志,细胞间黏附分子-1(ICAM-1)早期即可参与其中,可促进白细胞与血管内皮细胞的黏附及渗出,造成血管病变,扩大炎性反应,导致组织器官发生病理生理的改变[4]。已有研究证实两者在糖尿病视网膜病变等缺血性视网膜疾病患者血清及眼内浓度升高[5-6]。本研究通过检测并比较不同时间点ROP组及非ROP组早产儿血清中MCP-1、ICAM-1水平,探讨两者在ROP发生中可能的作用,为临床早期预测及干预ROP的发生发展提供新思路。

1 资料与方法

1.1 一般资料与分组

前瞻性研究。选择 2021年 3月至2022年3月徐州医科大学附属医院新生儿重症监护室收治的95例(190眼)早产儿为研究对象。95例早产儿中,ROP组46例,非ROP组49例。纳入标准:(1)出生胎龄<32周或出生体重<2 000 g;(2)住院时间>28 d;(3)病例资料完整。排除标准:(1)严重的先天性畸形;(2)先天性遗传代谢性疾病;(3)眼部血管先天性发育异常;(4)死亡或放弃治疗患儿。本研究选用早产儿入院检验剩余标本,通过徐州医科大学附属医院医学伦理委员会审核(编号:XYFY2022-KL091),征得患儿监护人知情同意并签署知情同意书。

1.2 ROP的筛查及分区分期

根据《中国早产儿视网膜病变筛查指南(2014年)》[7]、《早产儿视网膜病变国际分类,第三版》[8]对入选患儿进行眼底筛查,首次检查应在出生后4~6周或矫正胎龄31~32周开始,筛查由我院同一名有足够经验和相关知识的眼科医师进行。依据最严重的筛查结果对患儿进行分区分期,分为ROP组及非ROP组。

1.3 研究方法

收集研究对象出生时胎龄、体重、性别、1 min及5 min Apgar评分、分娩方式等一般资料。于出生后第1、7、14、21、28 天分别采集动脉血1 mL,凝胶促凝管保存,血液凝固 20 min 内于我院检验科离心 20 min(4 ℃、2 000 r·min-1、离心半径为 10 cm),待检验科完成生化检查后尽快收集剩余血清至EP管中,于 -80 ℃冰箱保存。ELISA测量早产儿出生后不同时间点血清MCP-1、ICAM-1水平,试剂盒均购自上海江莱生物有限公司,严格按照试剂盒说明书进行操作,计算样品浓度。

1.4 统计学分析

2 结果

2.1 一般情况

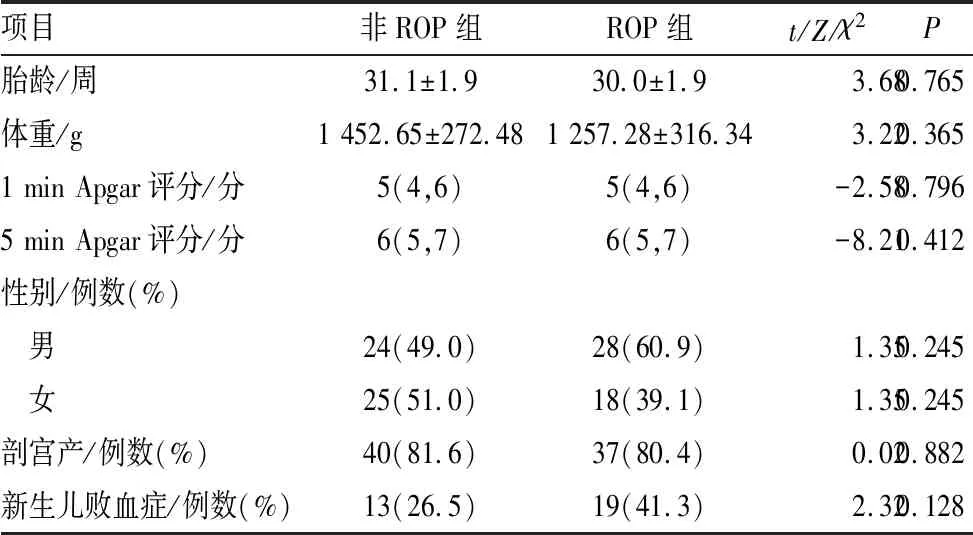

两组早产儿出生胎龄、体重、1 min及5 min Apgar评分、性别、分娩方式、新生儿败血症差异均无统计学意义(均为P>0.05)(表1)。

表1 两组早产儿一般情况的比较

2.2 ROP组与非ROP组早产儿血清MCP-1水平比较

ROP组与非ROP组早产儿血清MCP-1水平差异有统计学意义(F组间=95.11,P组间<0.001);ROP组早产儿血清MCP-1水平在出生后第1天轻度上升,第7天下降,第14、21天再次上升,第28天轻度下降;且ROP组早产儿各时间点MCP-1水平均明显高于非ROP组,两组早产儿出生后第1、7、14、21、28天MCP-1水平差异有统计学意义(F时点=168.041,P时点<0.001);两组时点与组间存在交互效应, 提示两组MCP-1水平随时间变化趋势的差异有统计学意义(F交互=24.507,P交互<0.01)(表2)。

表2 两组早产儿出生后不同时间点血清MCP-1水平比较

2.3 ROP组与非ROP组早产儿血清ICAM-1水平比较

ROP组与非ROP组早产儿血清ICAM-1水平差异有统计学意义(F组间=321.48,P组间<0.001);ROP组早产儿血清ICAM-1水平在出生后第1天轻度上升,第7天继续上升,第14天明显上升,第21、28天下降;且ROP组早产儿各时间点ICAM-1水平均明显高于非ROP组,两组早产儿出生后第1、7、14、21、28天血清ICAM-1水平差异有统计学意义(F时点=23.51,P时点<0.001);两组时点与组间存在交互效应, 提示两组ICAM-1水平随时间点变化趋势的差异也有统计学意义(F交互=4.291,P交互<0.01)(表3)。

表3 两组早产儿出生后不同时间点血清ICAM-1水平比较

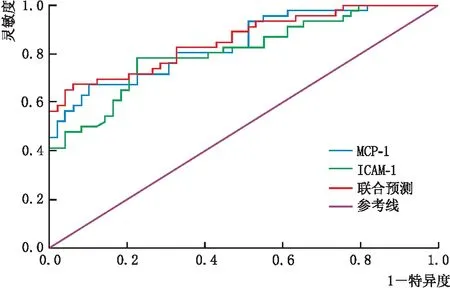

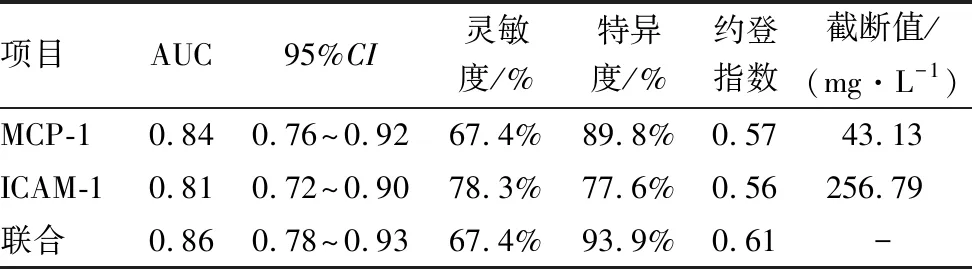

2.4 血清MCP-1及ICAM-1对ROP的预测

出生后第7天早产儿血清MCP-1及ICAM-1预测ROP的AUC分别为0.84、0.81,MCP-1、ICAM-1联合预测ROP的AUC为0.86,高于单一指标的预测价值(图1)。以截断值为43.13 mg·L-1,MCP-1预测ROP的灵敏度为67.4%,特异度为89.8%;以截断值为256.79 mg·L-1,ICAM-1预测ROP的灵敏度为78.3%,特异度为77.6%(表4)。

图1 血清MCP-1、ICAM-1及其联合预测ROP的ROC曲线

表4 血清MCP-1、ICAM-1及其联合预测对ROP的预测价值

3 讨论

ROP是视网膜的一种病理性新生血管增殖伴纤维化改变的眼底疾病[7]。ROP的本质是母胎过早分离引起眼的胚胎发育缺陷,导致缺血性的病变,主要表现为视网膜缺血、新生血管形成、纤维组织增生,最终牵拉视网膜,造成视网膜脱离,是一系列连锁反应过程。其发病机制有诸多学说,但尚未完全明确,目前早产、低出生体重、生后氧疗是公认的三大危险因素[9]。近年随着对ROP发病机制的不断探索研究,炎症与ROP的相关性被越来越多关注,已有研究表明,早产儿的全身炎症应激反应可直接或间接影响视网膜血管的形成并改变视网膜功能,增加ROP的风险[10]。

MCP-1又称CCL2,属于一组复杂的小分子量分泌蛋白超家族,通过激活细胞因子及黏附分子的表达、诱导新生血管形成、参与组织纤维化等在炎症过程中起到重要作用[11]。Yu等[12]研究表明,发生ROP的早产儿的脐带血MCP-1水平往往高于健康早产儿,且MCP-1的表达与ROP的发生发展可能相关。本研究结果显示,ROP组患儿血清MCP-1水平在出生后第1天轻度上升,第7天短暂下降,这可能是因为早产儿和低出生体重儿宫内生理性视网膜发育迟缓,尚未成熟血管化,周围伴有大面积无血管区域,出生后宫外环境以及给予早产儿的补充氧气造成了视网膜相对高氧环境,导致新生的血管内皮细胞损伤,视网膜毛细血管阻塞,暂时性抑制了MCP-1、VEGF等的表达[9]。ROP组早产儿血清MCP-1水平于出生后第14、21天迅速上升,且各时间点均高于非ROP组,提示MCP-1可能参与了ROP的发生发展,因此,本研究选取早产儿出生后第7天血清MCP-1水平,分析其对ROP的早期预测意义。眼内新生血管形成是缺血性视网膜病变的特征性发病机制,如增生型糖尿病视网膜病变、视网膜静脉阻塞和ROP等。普遍认为它们共同由组织缺血启动了一系列反应,包括原有血管床的丧失和持续的低氧,导致继发性血管增殖。且近年来研究表明,其发病机制与视网膜炎症之间存在关联[13]。炎症可引起白细胞黏附和血-视网膜屏障的破坏,眼部血管内皮细胞受损后,通过转录因子κB和MAPK途径激活,过度表达转录因子4,促进单核-巨噬细胞黏附于内皮细胞,诱导MCP-1基因表达,增加MCP-1的分泌,进一步活化小胶质细胞,小胶质细胞可分泌肿瘤坏死因子-α,而肿瘤坏死因子-α可能诱导细胞凋亡,促进成纤维细胞增生、转录因子κB活化和细胞黏附分子的激活,导致局部炎症浸润,引起视网膜进一步损害[3,14]。MCP-1激活受体后,可以直接通过转录激活因子通路、激活α4β1整合素,刺激ICAM-1生成,也可捕获单核细胞,招募更多的巨噬细胞/小胶质细胞来放大炎症反应和新生血管[15],从而促进ROP的发生和发展。

ICAM-1作为免疫球蛋白超家族的重要组成成分,被认为是反映炎症的重要因子,是一种可促进炎症细胞与血管内皮细胞间黏附反应的重要黏附分子,在血栓形成、炎症、免疫反应等过程中发挥着不可替代的作用[4]。Holm等[10]研究表明,在胎龄小于28周的早产儿中,ICAM-1在出生后第1、7、14天逐渐上升,在出生后3周内,高水平的ICAM-1可能与阈值前ROP的风险增加相关。本研究中,ROP组早产儿血清ICAM-1水平在出生后第1天轻度上升,第7天继续上升,第14天明显上升,第21、28天下降;ROP组早产儿在出生后各时间点的血清ICAM-1水平始终高于非ROP组,提示ICAM-1可能参与了ROP的发病机制。有研究表明,ICAM-1的表达与多种眼内炎性疾病有关,如黄斑水肿和糖尿病视网膜病变[16]。ICAM-1的高表达水平,激活关键的黏附途径,通过与多种细胞因子相互作用,调节白细胞向炎症部位迁移,使白细胞及免疫细胞在血管表面积聚,从而对血管的黏附性增加,白细胞聚集在毛细血管内形成栓子,导致视网膜血管阻塞,释放多种活性物质,破坏血-视网膜屏障,并导致炎症细胞因子的上调并促进视网膜的炎症级联反应,诱发病理改变[17]。黏附分子水平升高,导致视网膜血管内白细胞黏附和停滞,以及内皮通透性增加,可能是视网膜病变复杂病理过程中的第一步,也可证实本研究中早期ICAM-1水平的升高。此外,ICAM-1在缺血-再灌注损伤早期即可产生,在白细胞聚集、游出血管、发挥细胞毒过程中起重要作用[18]。近年来,ICAM-1对糖尿病视网膜病变的影响越来越受关注,白细胞淤滞是血-视网膜屏障破坏、内皮细胞死亡的主要原因,因此,寻找导致白细胞黏附增加的内皮细胞表面变化因素可能是治疗的重要靶点[19]。此外,本研究通过ROC曲线进一步评估了出生后第7天血清MCP-1和ICAM-1水平对ROP的早期预测价值,显示MCP-1、ICAM-1预测ROP的AUC分别为 0.84、0.81,二者联合预测ROP的AUC为0.86,其预测ROP的灵敏度、特异度较高,结果表明,血清MCP-1和ICAM-1对ROP可能有较好的早期临床预测价值。

4 结论

尽管ROP的发病机制尚未完全明确,越来越多的证据表明,炎症可能参与了ROP的发病机制。在调节炎症和免疫反应的大量分子中,趋化因子受体是最容易处理的药物靶点。最近也有学者开始了使用趋化因子受体拮抗剂治疗炎症的临床试验。MCP-1及ICAM-1作为生物标志物,有助于识别ROP高危早产儿。此外,它们可能有助于早期预测,与血清相比,对房水、玻璃体生物标志物的分析可以从视网膜的病理生理状态中提供更可靠的发现,但是由于取样的侵入性,其不适合于临床实践。本研究样本量较小,人口基数少,不能为相应胎龄早产儿提供MCP-1及ICAM-1正常值参考范围,后期尚需大样本、多中心研究进一步探讨血清MCP-1和ICAM-1在ROP中的临床价值。