南水北调西线工程水源区生态需水研究

2023-07-25尹炜翟红娟邓志民赵彦伟陈炼钢

尹炜 翟红娟 邓志民 赵彦伟 陈炼钢

摘要:可调水量一直是南水北调西线工程争论的焦点,水源区生态需水是合理确定西线工程可调水量的重要依据。分析了南水北调西线工程水源区的生态环境特征、主要生态环境保护对象,并针对西线工程水源区生态需水研究现状及存在问题提出了需要重点研究的关键科学问题:生态需水应统筹考虑川陕哲罗鲑等关键物种、河岸植被等优势群落、干旱河谷等典型生态系统,深入研究高寒脆弱区关键保护对象对水文过程的响应规律,以及协调节点-河段-河流廊道多尺度、物种-生境-生态系统多目标的生态流量需求核算。此外,提出了“识别特殊需求-建立响应关系-统筹核算水量”的生态需水研究思路,以及节约用水、科学研究、关键技术等方面的区域生态环境保护工作建议。

关 键 词:生态需水; 高寒脆弱区; 干旱河谷; 川陕哲罗鲑; 南水北调西线工程

中图法分类号: TV213.4 文献标志码: A DOI:10.16232/j.cnki.1001-4179.2023.06.006

0 引 言

南水北调西线工程(以下简称“西线工程”)从长江上游调水入黄河上游,涉及金沙江、雅砻江、大渡河等河流水系,是解决中国西北干旱地区缺水、促进当地经济可持续发展的重大战略举措[1]。根据2002年国务院批复的《南水北调工程总体规划》,西线工程共调水170亿m3,分三期实施:一期工程从雅砻江、大渡河等支流调水40亿m3,二期工程从雅砻江干流调水50亿m3,三期工程从通天河调水80亿m3。西线调水总规模占各河流多年平均径流量的5%~15%,占引水坝址断面河川径流量的65%~70%[2]。调水后,引水坝址下游河道水量减少,导致水位降低和水环境容量下降、湿地面积萎缩和湿地功能衰退、威胁湿地生物多样性,鱼类资源量降低等。西线调水工程在改善西北干旱地区缺水问题的同时,将对长江流域尤其是高寒敏感脆弱的水源区带来显著而深远的生态环境影响。

西线工程水源区是中国重要的生态安全屏障,生态地位重要且特殊。国家重大战略的新形势以及生态环境保护新理念背景下,《长江保护法》、《黄河保护法》等法律法规对西线工程科学推进提出了新要求。经过多年的不断论证,西线工程取得了一系列重要成果,工程调水路线、规模和时序等也在逐步优化[1,3-5]。随着《南水北调工程总体规划》修编工作的进行,因西线工程规模大,涉及范围广,在可调水量规模等重大问题上存在较大分歧。

生态需水量是水资源开发利用、节约保护、水资源配置和调度管理的重要依据,也是维系江河湖泊生态系统结构和功能稳定、生物生存基本生境条件和生态系统健康的基本要素。在加快构建国家水网主骨架和大动脉形势下,加快西线工程水源区生态需水研究具有重大意义。本文在分析水源区生态环境特征基础上,摸清区域生态环境保护对象及其分布,以问题为导向,以保护水源区生态环境为目标,提出西线工程水源区生态需水的研究思路与建议,为水源区生态安全保障及西线工程可调水量的合理确定提供重要依据与技术支撑。

1 西线工程水源区生态环境特征及突出问题

1.1 主要生态环境特征

(1) 水资源丰富。西线工程水源区分布有金沙江、雅砻江、大渡河、岷江干流等水系,水资源丰富。区域降水量东南高,而向西北逐渐降低,尤其以青衣江和岷江干流地区降水量高。1956~2000年系列水源區广义水资源总量4 825.84亿m3,狭义水资源量2 429.87亿m3,是中国重要的战略水源地[6]。水源区现状总供水量27.06亿m3,其中地表水源供水量约占总供水量的97.8%,地下水源供水量约占1.8%。

(2) 生态功能重要。西线工程水源区位于青藏高原东麓,平均海拔大于3 500 m,总体地势以西北部较高,起伏小,河谷宽浅;东部和南部地势逐渐降低,但起伏大,河谷深窄,峡谷分布。雅砻江和大渡河源头区属于高原寒带干旱区和高原亚寒带半湿润区,而中下游区属暖温带和亚热带湿润气候区。研究区独特的地形地貌和水系格局形成了天然的生态安全屏障,孕育了区域特有的冰川、冻土、湖泊、湿地、高寒草原和高山沼泽草甸,垂直地带性和水平地带性显著,具有重要的水源涵养、生物多样性保护、气候调节、水土保持功能,也是能量水分循环的关键区域,是中国重要的战略水源地和世界高寒种质资源库。

(3) 本底敏感脆弱。水源区地处青藏高原边缘、自然地理区域的过渡带,地势高亢、气候高寒、河谷干旱,高、寒、旱的局部区域特征导致生态本底条件敏感脆弱。通天河流域的沼泽湿地干化现象较严重,沼泽低湿草甸植被向中旱生高原植被演变,大片沼泽湿地消失,泥炭地干燥并裸露。金沙江等河谷区域干旱,植被稀疏,结构单一,地表覆盖度较低。区域内自然灾害频繁,成因背景复杂,影响和破坏面广,人类活动加剧了局部区域生态环境退化,导致水土流失严重;区域部分景观垂直带谱过渡急速,水热条件垂直变化明显;生态系统物质循环和能量流动较缓慢,生态系统结构简单,生物生产力低,生物生长缓慢,资源补充周期长,生物对环境高度依赖。水源区生态系统对全球气候变化敏感,生态系统调节能力差,生态恢复困难。

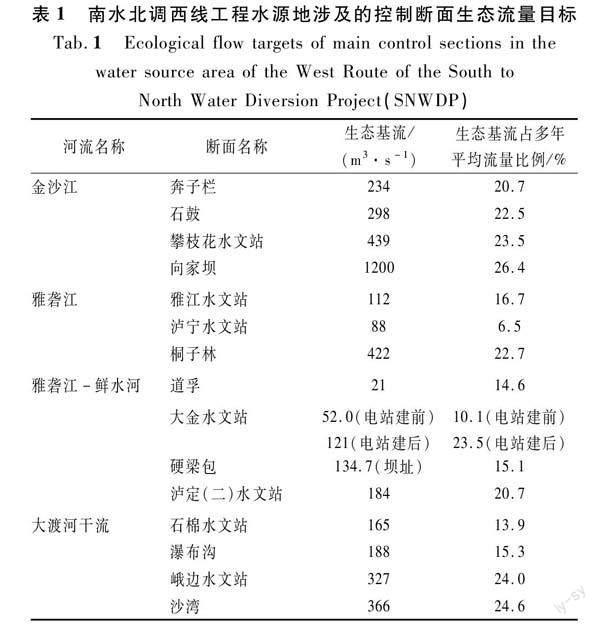

1.2 生态需水现状

根据水利部印发的第一、四批重点河湖生态流量保障目标及长江流域内各省(区、市)水行政主管部门印发实施的重点河湖生态流量目标,西线工程水源区涉及的金沙江、雅砻江、大渡河等河流中,明确生态流量目标的控制断面共15个,如表1所列,各控制断面生态基流占多年平均流量的比例约为6.5%~26.4%。基于2020~2021年实测流量数据,各控制断面生态基流满足程度均达90%以上。

1.3 突出生态环境问题

(1) 受气候变化影响,冰川冻土持续退缩,区域来水量稳定性变差。青藏高原是气候变化的敏感区域和先锋响应区域,近几十年来,随着全球气候变化,研究区域生态环境受到影响,主要表现为表面增暖、降雨的多尺度变化和表面风速的年代际变化,引发了冰川消融、湖泊扩张、冻土缩减等现象[7]。帕隆藏布上游5条冰川末端退缩幅度在5.5~65 m/a,珠穆朗玛峰国家自然保护区冰川面积在1976~2006年间减少15.63%[8]。长江源的水源主要来自于冰川和积雪融水,相对稳定,但近年来,长江源冰川不断萎缩,人为扰动日益频繁,沱沱河、通天河流域干化、沙化、荒漠化问题日益严重[9]。

(2) 受人类活动影响,植被持续退化,生态系统服务功能受损。受人为开发活动影响,水源区草地、森林、湖泊和湿地等生态系统结构受到破坏,由于区域生态系统抗干扰能力和自我修复能力差,生态系统的水文调节、水资源供给、水质净化、气候调节和生物多样性保育等服务功能受损。青藏高原森林灌丛、草地和沼泽3类自然栖息地平均斑块面积分别减少36.6%、40.1%和67.0%[10]。长江上游地区草场近年来呈现退化趋势,1986~2000年间,长江源区的草地面积减少了约3.4%,草场质量下降,土地荒漠化程度加剧[11]。

(3) 受水资源开发利用影响,河流水文过程改变,重要水生生境连续性降低。随着河流水资源、水能资源开发利用强度增加以及部分河道无序开发和违规建设,河流连续性受阻、天然径流过程改变、水生生境萎缩以及生物多样性下降,外来物种入侵现象普遍存在[12]。金沙江、雅砻江和大渡河上游分别规划和建设了叶巴滩、两河口、双江口、托巴、下尔呷等梯级电站,水生生境碎片化加剧,年内径流过程持续坦化。

2 西线工程水源区主要生态环境保护对象及影响

确定西线工程水源区的生态需水量,首先必须摸清水源区的主要生态环境保护对象。对于汉江流域,生态需水主要考虑汉江水华防治和产漂流性卵鱼类的产卵需求[13],黄河流域生态需水主要考虑输沙需求和黄河三角洲的需求等[15]。西线工程水源区水生生物资源不丰富,水污染压力小,部分学者认为该水源区对生态需水的要求低。然而,对于生态环境特殊、敏感而脆弱的该区域(见图1),以其他普通区域视角、单一目标的生态需求确定该区域生态需水量的方法科学性有待研究。水源区的生态需水应充分考虑山水林田湖草沙冰的整体性,从关键物种、优势群落、生态系统的不同尺度,深入论证区域的生态需水量。

2.1 川陕哲罗鲑等关键物种及其重要生境

水量对维持珍稀特有鱼类资源的生存环境具有重要意义。长江上游分布有多种珍稀、特有鱼类,对环境扰动极其敏感的川陕哲罗鲑为其中的代表性物种。川陕哲罗鲑为国家一级保护动物,是青藏高原地区唯一的大型土著鲑科鱼类,也是哲罗鲑鱼类分布位置最靠南的种类,在动物地理学、古生态学、鱼类系统演化与气候变化的关系等方面具有重要的学术价值[16-17]。该物种主要分布于四川省岷江上游、大渡河上游、陕西的太白河以及留坝的汉水上游、青海的马柯河。因该物种对人为扰动极其敏感,目前已处于极度濒危状态,是西线调水工程的主要保护物种之一。工程实施后,水源区流量、流速、水深等水文过程的变化可能导致部分物种生境进一步萎缩,物种数量进一步降低。

2.2 河岸带植物等优势群落及其重要生境

河岸带植被生态生长主要依赖于大气降水、土壤、地下水和局地气候,部分学者认为调水工程对河岸带植被影响微弱[18]。然而,生态系统是一个复杂的系统,调水断面以下河流水量的大幅减少将导致局地气候、土壤、地下水等发生变化,进而影响河岸植被的生长,甚至通过食物链和食物网对生物圈造成影响。生态系统中食物营养的关系错综复杂且密切相关,食物链与食物网越复杂,生态系统的调节能力就越强,抵抗稳定性越强,而在食物链与食物网相对简单的西线工程水源区,同样的人为扰动往往比内陆其他区域更容易导致生态失衡。工程实施后,将导致该区域水资源量大幅减少,河岸带土地利用类型变化,进而扰动河岸动植物生境,改变局部区域的生物格局。

2.3 高寒源头区、干旱河谷区、重要湿地等典型生态系统及自然保护地

西线工程上线穿越区域为各河流水系的源头区,地势高亢,气候高寒,分布有冰川、雪山、冻土、高寒草甸、高寒沼泽、高寒荒漠等,生态系统脆弱;下线涉及区域的河谷干旱,局部区域土壤裸露,植被稀疏,水土流失严重,生态条件恶劣;水源区还分布有三江源国家公园、四川火龙沟和三打古等自然保护区、沼泽湿地、野生动植物栖息地等自然保护地。工程调水后,下游水资源量减少,对下游湿地和涉水重要生境将产生不利影响。除上述保护对象外,应将水利部、长江流域内各省(区、市)水行政主管部门等相关部门对区域范围内的生态流量保障目标纳入水源区生态环境保护对象。西线工程实施后,总体上将导致水源区流量大幅降低,改变下游水文节律与敏感时段径流过程,进而对下游生态基流和敏感期生态流量造成一定影响,尤其敏感期生态流量受引调水过程及工程调蓄作用(蓄洪补枯)影响较大。

3 西线工程水源区生态需水研究存在的问题与研究思路

3.1 研究现状及存在问题

从管理和应用层面,为合理开发与优化配置水资源,加强河湖生态环境保护,推进生态文明建设,水利部相继出台了各种政策和文件要求。2020年水利部印发《关于做好河湖生态流量确定和保障工作的指导意见》,提出“切实依法加强河湖生态流量管理”。为贯彻落实党中央、国务院以及水利部的相关要求,各级水行政主管部门组织开展生态流量目标确定以及生态流量保障实施方案编制工作[19-20]。截至2021年底,水利部已确定171条跨省重点河湖286个控制断面生态流量目标,其中长江流域涉及85条跨省重点河湖131个控制断面,有效保障了河湖生态流量,维系河湖生态环境健康。

各大科研院所针对生态需水理论和方法开展科学研究,提出了不同见解[21-24]。在相关概念和内涵上,有“最小流量”“生态基流”“环境流量”“生态需水量”“环境需水量”“生态环境需水量”等提法,且目前学术界尚未达成一致认识[25-27]。機理研究上,多聚焦于河道流量与鱼类产卵间的关系、湿地植被与水文条件间的响应关系以及水质对流量的要求等,有效指导了生态调度[28-29]。研究方法上,主要包括水文学法、水力学法、生境模拟法、整体分析法等[30-32]。水文学法相对简单,但忽视了水文和生态之间的交互机理,科学性不足;水力学法与水文学法相比,适度考虑了生物的需求,但其计算结果往往取决于与断面选取的科学性;生境模拟法以目标物种的栖息地需求为依据,考虑水文和生态之间的交互机理,但对生态系统的整体性考虑不足;整体分析法是一种综合决策的方法,其计算结果多受制于资料的获取程度[33-35]。

在西线工程生态需水研究方面,谈英武等[17]根据分布式生态水文模型模拟和调水河流生物用水及居民生活用水分析,提出工程引水坝址不同季节的下泄流量应达到或超过调水前最小月平均流量;韩瑞光和丁志宏[36]计算了西线工程一期河道内最小生态环境需水量,且结果基本可满足水生生物对栖息地需水的要求;曹鹏飞、崔荃等的研究表明,南水北调一期工程调水80.0亿m3方案各坝址的调水比例在59.4%~69.2%之间,坝址的下泄流量在28.8%~39.0%之间,通过对雅砻江、大渡河和长江的13个断面调水前后径流量变化分析可知,变幅为1.9%~54.1%,调水对下游生态环境影响主要集中在坝下临近河段,距离坝址越近,水位变化越大,随着距离增加,影响程度逐步减弱[37-38]。上述研究成果大多是基于西线工程一期调水规模为80亿m3的方案,为西线调水工程生态需水研究提供了扎实的基础,但多采用水文学法计算生态流量,生态学意义欠缺,且缺乏从生态系统整体角度开展西线工程水源区生态需水的研究。

生态系统是一个复杂的、相互制约的平衡体系,无法使用一个统一标准来衡量所有流域的生态需水量[39-41]。现有生态需水研究方法多基于水环境、鱼类生存、湿地植被等单一目标计算其生态需水量,而多目标生态需水往往直接取各目标生态需水的外包线,忽视了各种生态环境要素之间的联系和生态系统的整体性。实现从整体角度兼顾各尺度上多目标的生态需求进而保障生态系统的生态需求是一个难题。同时,有关高寒脆弱区域生态需水的研究基础薄弱,尤其对于特殊区域、特殊条件下关键物种和典型生态系统与水文过程的响应关系研究较少。

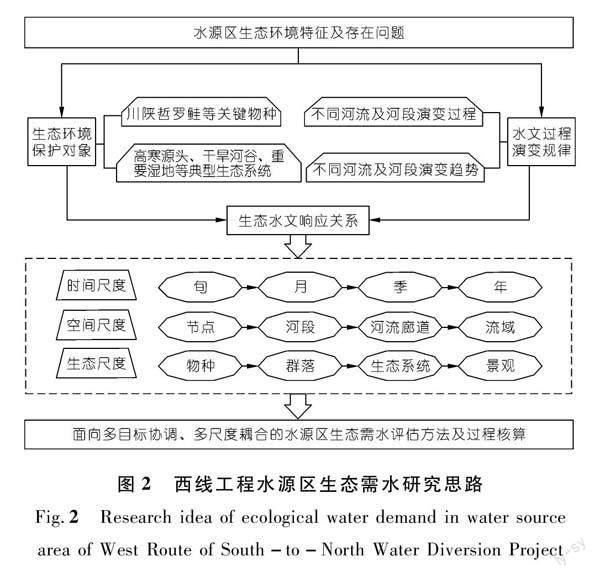

3.2 研究思路

针对西线工程水源区生态脆弱、资源丰富、功能重要的生态环境特征,研究高寒脆弱区、干旱河谷区等特殊区域的关键保护对象对水文过程的响应规律,协调节点、河段、河流廊道不同尺度上关键物种、优势群落、典型生态系统对流量及水文节律的不同需求,是西线工程水源区生态需水研究需要解决的关键科学问题。开展水源区生态需水研究,应识别区域的生态环境保护对象,建立其与水文过程的响应关系,研发基于水源区生态系统整体性保护的生态需水评估技术,核算水源区生态需水及过程,如图2所示。

(1) 针对生态保护目标考虑不全面问题,应分析水源区生态环境特征,辨识生态环境保护对象。开展生态环境调查,研究水源区生态环境演变规律及趋势,掌握水源区生态环境特征,识别川陕哲罗鲑、重口裂腹鱼等关键物种及其生境,高寒源头区、干旱河谷区、重要湿地等典型生态系统,辨识关键保护对象与西线工程的区位关系。

(2) 针对水文过程变化对生态系统影响机制不明确问题,应揭示关键保护对象与水文过程的响应关系,研究生态需水核算方法。水文过程变化对生态系统影响机制不明确是制约西线工程水源区生态需水研究的主要问题。应根据水源区涉及的河流水文条件演变过程和演变趋势,结合川陕哲罗鲑、重口裂腹鱼等关键物种的生活史特征,识别其全生命周期中生态需水保障的关键时段,明确关键物种对适宜性水文因子的需求;结合高寒源头区、干旱河谷区、重要湿地等典型生态系统的分布、特征、生态地位等,研究其功能维持所需的水文过程。从物种、群落、生态系统、景观不同尺度建立生态保护对象与水文过程的响应关系,探明其在节点、河段、河流廊道不同空间尺度以及年内不同时间尺度对水文因子的生态需求,构建面向关键物种和典型生态系统保护的生态需水核算体系。

(3) 针对生态系统完整性考虑不足问题,应协调多目标生态需水,核算水源区生态流量及过程。对于与西线工程水源区类似的特殊区域,仅研究单一目标和单一物种的生态需水不能满足水源区生态系统完整性的需求。应探明不同物种和生态系统多目标生态需水的协同和拮抗关系,分析其在节点、河段、河流廊道不同空间尺度上的差异;面向河段的生态功能定位,统筹不同物种生活史和生态系统演替阶段,协调不同物种和生态系统的多目标需求,协调上下游各节点和河段的需求,从整体角度核算水源区不同保护要求下的生态流量及需水过程。

4 结 语

本文对南水北调西线工程水源区生态需水的相关研究与工作提出以下建议。

(1) 全面实施黄河流域节水控水,落实好“三先三后”原则。黄河流域水资源短缺,水沙关系不协调,水资源供需矛盾突出。西线调水工程耗资巨大,技术条件复杂,实施时机未知。为保证工程的顺利实施,受水区应先落实好节水措施,并充分挖潜本地水源,做好节水、治污和环保。2021年,国家发改委印发了《关于印发黄河流域水资源节约集约利用实施方案的通知》(发改环资〔2021〕1767号),水利部印发了《关于实施黄河流域深度节水控水行动的意见》,青海、陕西、山西等省份也相继印发了落实黄河流域深度节水控水行动的实施方案。黄河流域实施深度节水是当前缓解黄河流域水资源供需矛盾最現实的途径。

(2) 持续推进西线工程水源区深度科考,完善生态系统监测网络。西线工程虽开展了大量前期工作,但仍存在大量未知区域,水源区生态需水量和大规模调水工程带来的生态环境风险尚难以准确判断。应持续深入推进水源区自然资源本底情况调查和生态系统监测,掌握水源区生态环境现状,构建生态体系的知识图谱,揭示生态环境变化机理,完善区域生态环境信息。结合人工智能、物联网等最新技术,建立水源区的生态环境监测网络,搭建智能化的生态环境保护监测监管平台,覆盖针对气候变化、冰川积雪、水文、水质、湿地资源、森林资源、草地资源、陆生动植物、水生动植物等的监测,全面掌握水源区的生态系统特征。加强综合性监测平台与监测试验站的建设和组网,提高监测平台和试验站的密度,全面掌握自然保护地生态系统结构、功能、过程及动态变化,及时评估生态环境状况和开展生态环境预警,对面临的气候变化和人为扰动变化及时进行生态需水研究的调整。

(3) 超前部署重大科学问题基础研究,聚焦生态需水关键科学技术问题研究。西线工程实施后,将造成所建水库库区河段淹没损失和导致调水断面下游河道大幅减水,带来巨大的人为扰动。在气候变化背景下,极端水文事件将更加频繁,不同河段可利用水资源量也将发生变化[42]。在人为扰动和气候变化的双重压力下,水源区生态环境和水循环格局发生变化,未来还将持续演化。为保障水源区生态安全,应聚焦生态需水研究关键问题,超前部署重大科学问题的基础研究和关键技术问题研究。应加强气候变化影响下不同时空尺度的可利用水资源量研究,保障水资源战略储备安全;深入开展川陕哲罗鲑等关键物种以及高寒草甸、高寒湿地、干旱河谷等典型生态系统对水文过程的响应机理研究;推进水源区生态需水核算方法研究及重要生境的保护与修复技术等研究。

参考文献:

[1]张金良,景来红,唐梅英,等.南水北调西线工程调水方案研究[J].人民黄河,2021,43(9):9-13,24.

[2]谈英武.南水北调西线工程关键技术问题的分析[J].人民黄河,2002(7):32-33,46.

[3]苏万益,田卫宾,乔翠平,等.南水北调西线工程建设对调水区及受水区生态与环境的影响[J].中国水土保持,2008(2):31-34.

[4]张金良,马新忠,景来红,等.南水北调西线工程方案优化[J].南水北调与水利科技(中英文),2020,18(5):109-114.

[5]王彤彤.生态优先:对南水北调西线调水新情况的思考[C]∥中国水利学会.中国水利学会2018学术年会论文集第一分册.北京:中国水利水电出版社,2018:181-186.

[6]王浩,秦大庸,严登华.南水北调西线工程水源区水资源及其演变规律[J].中国水利,2008,21:32-34.

[7]杨耀先,胡泽勇,路富全,等.青藏高原近60年来气候变化及其环境影响研究进展[J].高原气象,2022,41(1):1-10.

[8]NIE Y,ZHANG Y L,LIU L S,et al.Galcial change in the vicinity of Mt.Qomolangma(Everest),central high Himalayas since 1976[J].Journal of Geographical Sciences,2010,20(5):667-686.

[9]蓝定香,高镔.对南水北调西线工程的几点思考[J].四川水利,2006(1):40-43,47.

[10]傅伯杰,欧阳志云,施鹏,等.青藏高原生态安全屏障状况与保护对策[J].中国科学院院刊,2021,36(11):1298-1306.

[11]李林,朱西德,周陆生,等.三江源地区气候变化及其对生态环境的影响[J].气象,2004(8):18-22.

[12]张熙骜,隋晓云,吕植,等.基于Maxent的两种入侵性鱼类(麦穗鱼和鲫)的全球适生区预测[J].生物多样性,2014,22(2):182-188.

[13]张辉,曾晨军,李婷,等.基于四大家鱼产卵需求的汉江中下游生态流量研究[J].水生态学杂志,2022,43(3):1-8.

[14]葛雷,闫莉,黄玉芳,等.黄河三角洲生态调度下的生态环境复苏分析与建议[J].中国水利,2022(7):61-62,70.

[15]易雨君,徐嘉欣,宋劼,等.黄河河口区生态需水量及流量过程核算[J].水资源保护,2022,38(1):133-140.

[16]茹辉军,李云峰,沈子伟,等.大渡河流域川陕哲罗鲑分布与栖息地特征研究[J].长江流域资源与环境,2015,24(10):1779-1785.

[17]谈英武,崔荃,曹海涛.对南水北调西线工程调水河流生态问题的思考[J].人民黄河,2005(10):9-11.

[18]徐伟,董增川,罗晓丽,等.基于改进7Q10 法的滦河生态流量分析[J].河海大学学报(自然科学版),2016,44(5):454-457.

[19]张宇,孟凡傲,李奕霖,等.松辽流域重点跨省河流生态流量保障研究[J].中国水土保持,2022(10):71-73.

[20]周秀平,罗莉,王欣.四川省重点河湖生态流量保障方案及面临的问题[J].四川水利,2021(增1):35-37,49.

[21]ADAMS L E,LUND J R,MOYLE P B,et al.Environmental hedging:A theory and method for reconciling reservoir operations for downstream ecology and water supply[J].Water Resources Research,2017,53(9):7816-7831.

[22]刘兆孝,王孟,李斐,等.推进长江生態流量保障工作的思考与建议[J].中国水利,2022(9):42-44,51.

[23]邓志民,李斐,邓瑞,等.长江流域生态流量满足程度及其保障措施研究[J].人民长江,2021,52(7):71-75.

[24]SOLANS M A,GARCIA DE JALON D.Basic tools for setting environmental flows at the regional scale:application of the ELOHA framework in a Mediterranean river basin[J].Ecohydrology,2016,9(8):1517-1538.

[25]赵贵章,徐远志,王莉莉,等.黄河上游青铜峡水利枢纽对河川基流的影响[J].河海大学学报(自然科学版),2020,48(3):195-201.

[26]ALEXANDER C A D,POULSEN F,ROBINSON D C E.Improvingmulti-objective ecological flow management with flexible priorities and turn-taking:a case study from the Sacramento River and Sacramento-San Joaquin Delta[J].San Francisco Estuary and Watershed Science,2018,16(1):1-23.

[27]陈昂,隋欣,廖文根,等.我国河流生态基流理论研究回顾[J].中国水利水电科学研究院学报,2016,14(6):401-411.

[28]王珂,周雪,陈大庆,等.四大家鱼自然繁殖对水文过程的响应关系研究[J].淡水渔业,2019,49(1):66-70.

[29]赵芬,庞爱萍,李春晖,等.黄河干流与河口湿地生态需水研究进展[J].生态学报,2021,41(15):6289-6301.

[30]董哲仁,张晶,赵进勇.生态流量的科学内涵[J].中国水利,2020(15):15-19.

[31]孟钰.考虑生態流量的区域水系统健康评估与演变研究[D].武汉:武汉大学,2017.

[32]尹炜,李建,辛小康.汉江中下游生态复苏面临问题与生态调度研究[J].中国水利,2022(7):57-60.

[33]ZHAI H J,HU B,LUO X Y,et al.Spatial and temporal changes in runoff and sediment loads of the Lancang River over the last 50 years[J].Agricultural Water Management,2016,174:74-81.

[34]李原园,廖文根,赵钟楠,等.新时期强化河湖生态流量管控的总体思路与对策措施[J].中国水利,2020(15):12-14.

[35]张建永,王晓红,杨晴,等.全国主要河湖生态需水保障对策研究[J].中国水利,2017(23):8-11,15.

[36]韩瑞光,丁志宏.南水北调西线一期工程河道内最小生态环境需水量的研究[J].水利发展研究,2009,1:31-33.

[37]曹鹏飞,陈梅,苏柳,等.南水北调西线一期工程对调水河流及生态环境的影响分析[J].水利发展研究,2018,18(2):15-18.

[38]崔荃,曹海涛,高媛媛.南水北调西线调水对生态环境影响的宏观分析[J].北京师范大学学报(自然科学版),2009,45(21):495-500.

[39]OLDEN J D,NAIMAN R J.Incorporating thermal regimes into environmental flows assessments:modifying dam operations to restore freshwater ecosystem integrity[J].Freshwater Biology,2010,55(1):86-107.

[40]李建,尹炜,贾海燕,等.汉江中下游水华防控生态调度研究[J].湖泊科学,2022,34(3):740-751.

[41]李文华,赵新全,张宪洲,等.青藏高原主要生态系统变化及其碳源/碳汇功能作用[J].自然杂志,2013,35(3):172-178.

[42]汤秋鸿,兰措,苏凤阁,等.青藏高原河川径流变化及其影响研究进展[J].科学通报,2019,64(27):2807-2821.

(编辑:高小雲)

Study on ecological water demand in water source area of West Route of South-to-North Water Diversion Project

YIN Wei1,ZHAI Hongjuan1,DENG Zhimin1,ZHAO Yanwei2,CHEN Liangang3

(1.Changjiang Water Resources Protection Institute,Wuhan 430051,China; 2.School of Environment,Beijing Normal University,Beijing 100875,China; 3.Nanjing Hydraulic Research Institute,Nanjing 210029,China)

Abstract: Proper diverted water volume has always been the focus of the West Route of South-to-North Water Diversion Project in China.Ecological water demand of water source area is an important basis and technical support for determining the proper water volume of the West Route project.We analyzed the ecological environment characteristics and the main environmental protection objects in the water source area of the West Route of South-to-North Water Diversion Project.Aiming at the research progress and problems in water demand in water source area of the West Route,we proposed that the ecological water demand should take into account key species such as Hucho bleekeri,dominant communities such as riparian vegetation,and typical ecosystems such as arid river valleys.It was necessary to thoroughly study the response law of key protection objects to hydrological processes in the alpine fragile area,and coordinate ecological protection needs from the perspective of multi-scale of node-river-river corridor and multi-objective of species-habitat-ecosystem.Moreover,we proposed an research idea of ecological water demand in this area as ‘identifying special requirements-establishing response relationship-overall accounting of water requirement and put forward suggestions for regional ecological environment protection from aspects of water conservation,scientific research and key technologies.

Key words: ecological water demand;alpine fragile area;arid river valleys;Hucho bleekeri;West Route of South-to-North Water Diversion Project