十二木卡姆神话与遗响

2023-07-25王仲昀

王仲昀

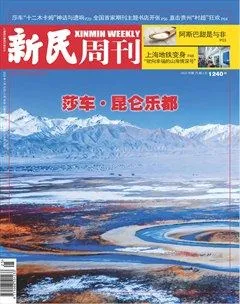

莎车非遗博览园内展示的“十二木卡姆”艺术。摄影/王哲

我在离别的苦痛中挣扎

我的心已碎成一片片

脸色变成枯黄的麦草

泪水如注 心儿惆怅

花园如我一般枯萎

这是为什么

是我离开了恋人

题图中哀伤的挽歌,出自“十二木卡姆”第十一套曲,《斯尕》。

“十二木卡姆”,即“十二套木卡姆”之意,为维吾尔族一种大型维吾尔族套曲音乐形式。

木卡姆(Muqam),原本为阿拉伯语,有规范、聚会之意。另有说法为古龟兹语,意为“大曲”。

木卡姆曾流传于中亚、西亚、南亚、北非等地域,分布较为广泛。在我国,木卡姆在维吾尔族、乌孜别克族、塔吉克族等少数民族中都有留存。维吾尔木卡姆种类多樣,内容丰富。其中,又以“十二木卡姆”最具盛名。

现场观赏尤为震撼。因为“十二木卡姆”汇集了诗、歌、舞、唱、奏于一身。若要完整演绎“十二木卡姆”,足足要历时24小时。

莎车县城,如今“十二木卡姆”乐声飘扬。摄影/王哲

2005年,“维吾尔木卡姆艺术”入选联合国教科文组织第三批“人类口头和非物质遗产代表作”。“十二木卡姆”得以传承至今,和新疆喀什地区莎车县有着密不可分的关联。

如今走在莎车县城,寻找“十二木卡姆”的遗响不是一件难事。几乎是莎车镇最中心位置,叶尔羌汗国王陵坐落于此,而王陵中安葬了赛义德及其长子拉失德,还有拉失德的王妃——阿曼尼莎汗,他们都与“十二木卡姆”有不解之缘。

在阿曼尼莎汗纪念陵正对面,一座宏大的庭院式建筑当中,更是传出了“十二木卡姆”的乐声。这里是莎车县非物质文化遗产博览园,每天都会有“十二木卡姆演出”。

乐声悠扬,让人跟着这遗响,思绪飘回了公元1547年那个春天。在那个春天,当37岁的拉失德眺望提孜那甫河,就在河对岸,美丽聪慧的少女,阿曼尼莎汗踏着青草走出。

孤独百灵鸟

阿曼尼莎汗纪念陵是一座精致的十二边形殿堂,走进后再往上看,白色穹顶仿佛把人的视线引向了天空。

1526年,阿曼尼莎汗诞生于古莎车提孜那甫河畔的夏赫塔塔村(今莎车县喀尔苏乡夏普吐吾克村)。村民个个能歌善舞,每逢佳节或郊游日活动,全村欢庆弹唱,载歌载舞。在村子周遭,野生胡杨林成片,林中布满野兔,还有罗布麻花。

在小说《琴弦上的叶尔羌》中,作者铁梅说,这个叶尔羌河东岸的村庄,是她见过最孤独的村庄。这种孤独感,让人想起阿曼尼莎汗的童年——她在8岁时不幸丧母,父亲麦合木提靠打柴为生,父女艰难为生。麦合木提原系叶尔羌汗国的宫廷乐师,在一场宫廷斗争中受到牵连,被流放至夏赫塔塔村。而纵使流放生活清贫困苦,麦合木提依然保留着对“木卡姆”的热爱,他家变成了年轻乐师和艺人交流音乐的摇篮。

麦合木提是夏赫塔塔村和周边村子很多孩子的“木卡姆”启蒙老师。对自己的女儿,老父亲更是倾其所有。尽管日出而作,日落而息,他依然努力在闲暇时光传授女儿文化,帮助阿曼尼莎汗练习弹唱“木卡姆”。每天打柴的收入,除了日常支出,大部分都用以换取阿曼尼莎汗学习的资料。

一天,麦合木提带回一本《纳瓦伊戈则勒诗集》(维吾尔古典双行诗,多为民歌、情歌)。父女俩当晚连忙给诗词谱曲,一起弹唱,乐音飘向天空,宛如天籁。

身居“陋室”,阿曼尼莎汗不以为意,因为音乐不分贵贱,洞穿了一切孤独。在家门附近绿草遍野的空地上,她时常与年纪相仿的女孩玩耍。当麦合木提的沙塔尔(一种维吾尔乐器)奏响,姑娘们翩然起舞。

在这样的氛围中,阿曼尼莎汗自年幼时就开启了自己与“木卡姆”贯穿一生的故事。后来,一场突然的造访,改变了阿曼尼莎汗的命运,也成就了“十二木卡姆”。

晨风拂黎明

1547年春,两位衣着破烂的男人带着工具,沿着叶尔羌河打猎。他们跨过河岸,穿越胡杨林,正要找地方歇脚时,看见了麦合木提的家。

屋里传出隐约琴声。二人惊诧:如此破败孤独的房屋,怎么会有如此愉悦动人的音乐?他们走进屋,主人麦合木提和善地接待了这两位客人。交谈中,客人得知了麦合木提的遭遇,并鼓励他继续热爱“木卡姆”这项伟大的艺术。其中一位客人好奇地张望,希望知道演奏沙塔尔者究竟何人。麦合木提说,那是自己的女儿在弹琴。男人恳请他,再让姑娘弹奏一番。

阿曼尼莎汗被父亲唤出,美丽如月亮初升。她再次奏响了沙塔尔,开始演唱木卡姆。“哪个花园有你这样美丽的一朵花?引来我这如痴如醉的百灵鸟?春天啊,你让我想起自由和天堂!乃裴斯啊,要日日祈祷表示谢意。”

男人听得入了神,急切地问:“谁是乃裴斯?你从哪里学的这首歌?”

少女淡定地答:“这是我自己写的。乃裴斯是我的笔名。”

男人有些不敢相信,他无法想象荒郊野外会有此等才女,请求阿曼尼莎汗现场作诗。少女看透了对方的猜疑,立马拿出笔写道:“真主啊,我面前这个奴仆把我愚弄,今晚顿觉屋内荆棘丛生,在逼着我!”

男人被阿曼尼莎汗的幽默逗笑了。他即兴唱道:“说你的身姿是柏树化身,柏树却没有你那翩然步态。说你的丹唇是玫瑰的蓓蕾,蓓蕾却道不出你那缠绵的话语。”

前一秒还被质疑,忽然就被热烈地告白,阿曼尼莎汗感觉平静的心湖被人投入一块巨石,哪怕两位客人走后,心情依然不能平复。

同样无法平复的还有这位男子。他是当时的国王拉失德(又名阿布都·热西提),叶尔羌汗国第二任君主。其父赛义德不仅能征善战,在文学上也有自己的追求。《拉失德史》评价赛义德的诗歌“雄劲有力,也是罕见的。他作诗绝不暗自吟诵,而是在集会或庆典上朗诵。如果打开一本诗集,规定好韵脚,他可以即兴成吟。”不仅如此,赛义德还能弹奏各种乐器。46岁那年,赛义德在征途中旧病复发离世。继承王位时,拉失德23岁。在文学诗歌造诣上,他显然继承了父亲的基因。在交际场合,喜欢用诗歌来表达自己的情感。

回到宫廷,拉失德知道自己已经强烈地爱上阿曼尼莎汗,决心迎娶她。他找来宫廷首席乐师喀迪尔汗,商量向麦合木提提亲的对策。

面对国王提亲,麦合木提认为假如女儿想要更好地钻研“木卡姆”,这是极好的机遇,欣然答应了国王的请求。他告诉阿曼尼莎汗:“女儿,你热爱‘木卡姆,而宫廷之中有许多像喀迪尔汗这样技艺高超的乐师。这是你继续学习,施展才华的好地方。”

父亲的旧友阿布都也捎来一份书信。信中写道:“好孩子,你快嫁来宫廷。国王是个仁慈的好人,我们共同努力,‘木卡姆的春天即将来到。”

阿曼尼莎汗刚嫁入宫廷,有人发出了质疑,“贱民的女儿怎么能成为王妃?女人也能作曲弹唱?”拉失德本人,非常宠爱阿曼尼莎汗。不论他人如何造谣中伤,他给予一切关怀和支持,让她得以潜心钻研“木卡姆”。虽出身贫穷,但阿曼尼莎汗成为王妃后,公正善良,得到了绝大部分臣民的爱戴。

阿曼尼莎汗与喀迪尔汗召集全国各地的乐师、诗人与歌手,将散落民间、形态各异的“木卡姆”收集整理,第一次有了规范化的“木卡姆”套曲。最初是16套,后被精简为12套。这便是“十二木卡姆”的由来。

喀迪尔汗认为,“十二木卡姆”是黎明前的晨风,百灵在它面前都觉羞愧,世上再无超过它的价值。

年仅34岁时,阿曼尼莎汗难产逝世。《拉失德史》中保留了拉失德的一首爱情主题诗歌,其被后人认为是献给阿曼尼莎汗。那首诗写道:

晨风啊,带去我心中的秘密吧

请向我的情人送达我的问候

清晨或黄昏你挨近她的身边

请转述我对她朝夕不断的思念

古韵奏遗响

在阿曼尼莎汗收集民间“木卡姆”之后,“十二木卡姆”在19世纪又经历过一次大规模整理。当时,喀什和莎车的民间艺人,将各个绿洲流传的叙事音乐“达斯坦”和“麦西来甫”,有机地组合在“琼乃额曼”之后,令“十二木卡姆”更博大。

如今人们所见“十二木卡姆”,包括“琼乃额曼”“达斯坦”“麦西来甫”三部分。然而已经入选世界非遗代表作的木卡姆艺术,在新中国成立之初,一度面临失传。

这项世界文化瑰宝,若不是遇到了当代的“阿曼尼莎汗”,或许难以绝境逢生。2023年1月9日,一位老人在廈门逝世,享年99岁。他就是“抢救维吾尔木卡姆第一人”——万桐书。

1949年前后,历经旧社会动荡,木卡姆艺人生活多困苦,日渐凋零。在民间,能够完整地演绎全套“十二木卡姆”的,只有吐尔迪·阿洪在内的少数老艺人。

吐尔迪·阿洪不识字,他脑海里的“十二木卡姆”完全依靠记忆。所以一旦这位老人离去而后继无人,“十二木卡姆”或完全失传。

阿曼尼莎汗与喀迪尔汗召集全国各地的乐师、诗人与歌手,将散落民间、形态各异的“木卡姆”收集整理,第一次有了规范化的“木卡姆”套曲。

“十二木卡姆”民间艺人接受《新民周刊》采访。摄影/王哲

1951年,经周总理协调,中央音乐学院反复甄选,派当时28岁的青年学者万桐书和连晓梅这对夫妇,从北京踏上列车去往新疆。连晓梅曾回忆,“我是跟着他去的,说去新疆,干什么也不知道。他说走,就走了”。

第一次在新疆见到吐尔迪,万桐书觉得他就像一位“老大哥”。老人说他已经70岁,时刻都在想,当自己去世后,谁来保留“十二木卡姆”?见到北京来的年轻人,老人觉得“太好了,有救了”。

1951年8月,吐尔迪和大儿子吾守尔·吐尔迪在新疆人民广播电台录音室参与了全套“十二木卡姆”第一版本的录音工作。在录音开始前,万桐书告诉老艺人,不要随意增加或删减歌词,要把祖辈的艺术原貌保留下来。

在今天的莎车,阿曼尼莎汗陵向世人诉说这位聪慧才女与“十二木卡姆”的动人故事。摄影/王哲

这场录音足足持续两个多月。24盘钢丝录音带,是新中国成立后“十二木卡姆”第一次被完整地记录。然而录音只是第一步,整理工作组随即开始了记谱工作。

钢丝录音带,电压不稳,时高时低。条件艰苦,加上孩子意外离世,这些困扰伴随着万桐书和连晓梅。他们用了近5年,终于完成“十二木卡姆”乐谱记录整理。没过多久,吐尔迪离世。

1959年,万桐书发表了《一部优秀的民族古典音乐——“十二木卡姆”》。这篇文章从体裁曲式、歌词内容、节奏节拍及伴奏乐器等方面介绍了十二木卡姆,并对木卡姆收集整理工作也进行了详细梳理。1960年,《十二木卡姆》乐谱总集和资料唱片出版。

由于“十二木卡姆”这项艺术是在群众劳动生活中逐步形成的,是当地维吾尔族民众生活最真实的写照,所以唱词大多涉及民众的生活和爱情,比如“我苦苦追求恋人,最终沦为了乞丐;为此疏远了人们,只落得形影相随”。

莎车县老城景区管委会的工作人员小妮带领我们一边参观非遗园,一边领略“十二木卡姆”。不过她告诉我,现在像她这样的年轻人也不能完全听懂老人们唱的“十二木卡姆”歌词,因为有很多诗句源自古代,类似于汉语的文言文,一些表达在今天已见不到。

这也成为“十二木卡姆”在当下传承过程中的困扰。一位76岁的老艺人演绎完“十二木卡姆”,坐在舞台边接受了我的采访。老人目光如炬,表示希望能看到这项艺术的唱词能跟上时代,根据时代变化而有所调整。

“十二木卡姆”能流传至今,已有太多传奇故事。在莎车采访的最后,我意外得知,原来小妮只是方便别人称呼,而她的全名是“阿依妮噶尔”,在维吾尔语中意为“月亮的心上人”。月亮与美貌,又让人想起当年阿曼尼莎汗演奏木卡姆的那个春天。

注:本文中有关阿曼尼莎汗与拉失德的爱情故事,资料参考如下:

孟星、赵力《品读莎车》;莎车县档案馆相关资料;当地向导口述。

那些“爱过”的帝后CP

拉失德与阿曼尼莎汗的爱情传奇令世人动容,以下几对帝后CP,不遑多让——

唐太宗李世民与长孙皇后

文德皇后长孙氏常与丈夫李世民共执书卷,谈古论今。其从容风度、独特见解,以及对朝廷贤良的护慰、对皇帝过失的匡正,无愧“母仪天下”的美誉。唐太宗对长孙皇后素来十分爱重,皇后去世后,悲不自胜,留下“望陵毁观”的故事。

沙贾汗与阿姬曼·芭奴

阿姬曼·芭奴是莫卧儿帝国第五代皇帝沙贾汗的皇后,也是印度历史上著名的美女。在跟随沙贾汗南征时,阿姬曼·芭奴因产褥热去世,年仅39岁。沙贾汗伤心欲绝,决定为皇后建造一座全世界最美丽的陵墓,以示深沉思恋——泰姬陵因此诞生。

苏莱曼一世与许蕾姆苏丹

传许蕾姆苏丹本是一名女奴,后被选入苏丹的后宫,并很快得到了苏莱曼一世的宠爱,最后跃升至皇后的尊位。奥斯曼帝国时代,政治舞台是男人们的世界,但许蕾姆苏丹成功操纵了苏丹王位的继承,甚至影响了帝国数百年的历史。