互联网使用能抑制农村老年人的抑郁倾向吗?

2023-07-24陈培彬黄美娇

陈培彬,黄美娇

■管理学

互联网使用能抑制农村老年人的抑郁倾向吗?

陈培彬1,黄美娇2

(1.龙岩学院经济与管理学院,福建 龙岩 364012;2.福建商学院工商管理学院,福建 福州 350002)

互联网对生产生活的深刻嵌入潜移默化地重构了农村老年人的学习工作及社交娱乐方式,为健康资本形塑的路径拓展提供了技术赋能。本文基于CFPS2018数据样本实证分析了互联网使用及使用时长对我国农村老年人抑郁水平与抑郁倾向的影响及其微观作用机理。结果表明:1.互联网使用及使用时长的增加显著缓解了农村老年人的抑郁水平,抑制了抑郁倾向。但是,使用时长与抑郁水平以及抑郁倾向并非是简单的线性关系,而是分别表现出以22.542h/周与24.043h/周为临界值的先降后升的“微笑曲线”型非线性函数关系,拐点值内,互联网使用时长每增加一个标准差,抑郁倾向概率下降1.3%,经过拐点值后,互联网使用时长每增加一个标准差,抑郁倾向概率提高0.03%。2.为了克服反向因果关系的干扰,选取了“社区互联网普及率”作为工具变量分别对互联网使用与使用时长进行IV-2SLS与IV-Probit回归,结论仍然稳健。3.基于中介效应测验程序,验证了互联网使用与使用时长会通过非农就业参与的影响机制缓解抑郁水平与抑制抑郁倾向,中介效应贡献率分别为23.82%、18.10%、32.16%、22.33%,经济意义显著。据此,总结了隐含其中的政策意义,一是在提高农村老年人入网基数的同时推行“少食多餐”的互联网使用模式,二是强化农村老年人的线上就业信息搜寻能力,三是创建线上就业信息平台以促进老年人的非农就业参与,四是推动“熟人社会”社交空间的线上线下衔接转换。

互联网使用;农村老年人;抑郁倾向;影响机制

引言

21世纪以来,人类医学技术进步与国民生育意愿减弱同步交织推进,在人口预期寿命不断延长和出生率持续下降的共同驱动下,我国人口结构逐步向老龄化社会转型[1]。根据《中国统计年鉴2022》的公开数据显示[2],截至2021年底,65周岁及以上的老年人达到20056万人,占比14.2%,老年抚养为20.8%,但是与此形成鲜明对比的是,人口自然增长率却由2016年的6.53%下降至0.34%。老龄化深度的进一步加剧,一方面将造成劳动人口背负日益沉重的养老负担,另一方面也将导致医疗卫生体系面临更为庞大的养护诉求,如何提升老年人群体的健康水平逐步上升为紧要的时代命题[3]。着眼农村,改革开放所释放的市场经济浪潮赋予了农村剩余劳动力非农就业转移的时代机遇,为了寻求家庭劳动力资源配置的帕累托改进,外出务工逐渐主导农村年轻劳动力的发展方向选择,然而,对于农村留守老年人而言,子女的背井离乡不仅意味着天伦之乐的缺失,同时也是代际赡养责任的缺位,此外,不同于城市老年人所拥有的丰富多彩的娱乐项目以及相对充裕的公共卫生服务供给,农村老年人还需要面对单一枯燥的生活,滞后的医疗卫生水平以及亟待健全的社会保障体系,相较之下,需要承担农业生产与隔代抚养双重家庭分工的农村老年人的心理健康或许需要聚焦更多社会关怀[4]。

与此同时,伴随着数字乡村战略的稳步推进,日臻完善的数字基础设施建设、“提速降费”的政策倾斜以及走向大众的智能手机不断提高农村老年人的入网可得性,短视频等数字产品逐渐下沉至低收入低文化程度的农村老年人,“数字经济红利”逐步辐射至闭塞落后的农村地区,根据中国互联网络信息中心(CNNIC)发布的第51次《中国互联网络发展状况统计报告》显示[5],截至2022年12月,我国农村地区已实现61.9%的互联网普及率,较2021年12月提升4.3个百分点,城乡数字鸿沟弥合2.5个百分点;农村网民规模进一步攀升至3.08亿,在总体网民数量中占比28.9%。其中,60岁及以上网民规模占网民整体比重达14.3%。作为一种现代信息技术产品,互联网重新定义了农村生产生活方式,不仅缓解了农村老年人长期深陷的“信息孤岛”困境,促进了健康知识科普传播,同时也跨越时空距离限制为分隔两地的代际情感传递提供了即时高效的平台,进而成为推进健康中国和健康乡村建设的有效催化剂。由此,互联网使用与使用时长将如何影响农村老年人心理健康?是否能够缓解抑郁水平及抑制抑郁倾向?其微观作用机理如何?以上问题有待于进一步实证检验,这也是本文尝试深入探讨的现实问题。

一、文献回顾

健康是幸福的题中应有之义,也是个体追求自我价值实现的基本保障之一。从生理角度而言,迈入老年阶段的年龄增长一般意味着个体的行动与认知能力将随之日益弱化,因此如何促进老年人的认知学习与知识体系重构是巩固健康等人力资本的关键所在。1967年,美国学者Parsons提出的再社会化理论认为,即使个体进入老年之后仍可以通过持续学习的方式动态更新信息存储进而促进自身的社会融入[6]。这种不断自我完善的过程将有助于老年人维持良好的健康状态和延长预期寿命[7]。毋庸置疑,21世纪全球已进入数字化时代,信息的存储体量与传播速度不可同日而语,在技术变迁的冲击下,老年人也不可避免卷入信息漩涡之中,互联网使用不再局限于年轻人,老年人的“数字鸿沟”渐趋弥合,越来越多的“银发一族”开始接触互联网并将其作为晚年生活不可或缺的构成部分[8]。从个人特征而言,使用互联网的老年人主要集中于学历较高、退休后生活保障相对稳定的教师与职工抑或是社会经济地位优越的60-70岁人群[9]。此外,由于与家人、朋友以及亲戚维持双向反馈的交流联系是中老年人使用互联网的主要诉求所在,因此社会支持强度也会对老年人的互联网采纳意愿产生显著影响[10],同时,良性的婚姻关系也是主要的影响因素之一,有配偶的老年人也更倾向于使用互联网[11]。及至国内,学者张硕调查了北京朝阳区1963个老年人,利用描述性统计及二元线性回归解释了北京市老年人的互联网使用影响因素主要有性别、年龄、文化程度、自评健康、家庭照料以及身份等[12]。学者丁志宏从我国社会经济发展的现实情况出发,从个人、家庭及宏观三个层面构建了中国城镇老年人互联网使用影响因素的本土化模型并利用CLASS数据进行实证分析,研究结论进一步描绘了我国城镇老年网民互联网使用共性特征的清晰轮廓[13]。

随着研究进展的深化,关于互联网使用与老年人健康的内在逻辑也逐渐进入学者的视野,已有文献多数证实了互联网使用对老年人健康影响的主要实现路径之一在于互联网使用能够为老年人传递许多富含科学价值的健康信息,进而促进老年人有意识地培养与调整契合自身身体素质实际情况的健康管理行为[14],并且,在老年人感到孤独抑郁时,互联网使用能够为个体的情感慰藉寻求以及情绪宣泄疏导提供私密空间,有利于老年人进行痛苦的自我管理,进而促进生理与心理健康[15]。此外,也有研究表明不同互联使用方式会造成影响效应的差异,增加互联网学习的频率更有助于健康状况改善[16]。但是,关于互联网使用是否能够促进老年人的心理健康,研究结论并不一致,学者Miller认为,互联网使用赋予了孤独的中老年人以深厚的社会支持,有助于幸福感的增强[17]。因此,强化“互联网学习思维”的意识形态塑造能够有效减缓中老年人的认知能力衰退,有助于保持年轻心态改善健康状况[18]。Aggarwal Bhumika等学者从社交网络外延、社会资本存量增加以及信息获取渠道扩宽三个维度论证了互联网使用对中老年人生活质量优化的微观作用机理[19]。学者赵建国、刘子琼基于再社会化理论,利用CGSS2015的数据实证分析了互联网使用对老年人心理与生理健康的显著正向影响,且心理健康的影响效应优于生理健康[20]。而对此持不同看法的学者则认为互联网中充斥着的暴力、犯罪等负面信息不利于老年人心理健康[21],即“克劳特悖论”。并且,互联网使用无形中造成了个体之间的线下联系日益缩减,加剧了社会孤立,人们“孤独的在一起”,此外,互联网使用会导致人们对技术更加充满期待的同时弱化对他人期待弱化的矛盾局面,最终后果可能是人们虽然彼此联系却无法获得情感支持并异化为“孤独地在一起”的奇特人际交往现象,由此陷入个体社会隔离而诱发健康疾病。

综上所述,尽管已有部分文献研究了互联网使用对老年人健康的影响但更多是关注自评健康及生理健康,鲜有涉及心理健康,并且,互联网使用与老年人心理健康的内在逻辑尚未达成共识,此外,受限于城乡数字鸿沟的客观壁垒,目前国内对互联网使用与农村老年人健康的关注相对滞后。其一,缺乏对农村老年人单独样本的深入分析。健康不平等是我国公共卫生的突出难题之一,而农村老年人相对城镇老年人而言往往处于健康不平等的弱势地位,已有研究普遍从宏观层面考量互联网使用对老年人健康的影响,对农村老年人健康的探讨往往是作为分点论述之一而融入异质性检验之中,分析深度稍显不足。其二,缺乏对农村老年人互联网使用时长的考察。已有研究多数仅从是否使用互联网的单一角度进行互联网使用的定义,较少考虑到互联网使用时长与农村老年人健康的函数关系检验。其三,互联网使用对农村老年人心理健康的微观作用机理仍然相对模糊,已有研究并未对互联网使用是否会通过非农就业的微观作用机理而对农村中老年人健康产生影响展开进一步探析。有鉴于此,本文基于CFPS2018的大样本数据,综合利用OLS模型、IV-2SLS模型、IV-Probit模型、中介效应模型等计量范式,实证分析互联网使用对农村老年人心理健康的影响,本文的边际贡献在于,第一,聚焦于农村老年人,且进一步考察互联网使用时长对抑郁水平及抑郁倾向的影响,第二,以“社区互联网普及率” 作为工具变量克服内生性问题,提升研究的合理性与科学性。第三,深度讨论了非农就业影响机制。

二、影响机理分析

总体而言,互联网使用通过非农就业参与促进而影响农村老年人心理健康的微观作用机理可概括为三方面。其一,降低交易费用、提高工作质量并促进增收。作为一种现代信息工具,互联网日益深刻地嵌入农村老年人的生产生活之中,有效拓宽了农村剩余劳动力的信息获取渠道,为信息获取提供了技术充能。与传统的纸媒查阅、口头传播等信息获取相比,互联网信息传播高效、即时与便捷的内核优势破解了农村老年人信息获取的时间、空间阻碍,显著降低农村中老年人就业信息搜寻成本并有效匹配雇主与劳动力的需求,并且,信息流动自由度的提升与覆盖面的扩散意味着农村就业市场的公开透明得到了有效的保障。进而在减少交易费用的同时提高农村劳动力工作质量与促进增收[22]。其二,拓宽社交网络外延,促进社会资本积累。改革开放以后,在工资差距的诱导下农业部门的劳动力持续向工业部门单向流动,依托于农村社区“熟人社会”而形成社交圈“差序格局”在市场经济浪潮的冲击下逐步转型为“原子化”社会,农村老年人的社交网络日趋收敛,而伴随着互联网的深刻嵌入,农村老年人的社交圈不再局限于线下的狭隘空间,线上社交的灵活性与即时性有力推动了农村老年人社交网络的外延,进而逐步形塑了新型社会资本,而社会资本的累积则会进一步带来就业机会的扩容提质,并显著增加了农村居民家庭创业概率[23]。其三,提升农村老年人学习工作能力,加速实现再就业。互联网不仅是社交娱乐的玩具,同时更兼具“工作学习”的技术性功能,在互联网为得到广泛普及之前,信息流动受到多方面因素的阻碍,农村老年人的就业参与并未得到良好的宣传与提倡,劳动力市场的歧视成为一种常态化现象,长期的就业排斥削弱了农村老年人的社会融入意愿,陷入消极老化的恶性循环。伴随着互联网使用在农村地区的广泛普及,发挥老年人余热、转变中老年人劳动力为社会财富的新观念借助于互联网传播在农村地区广而告之,社会观念的改变驱使中老年人逐步由消极老化态度向积极方向过渡转型,部分学习能力较强的农村老年人率先利用互联网了解新事物、掌握新方法,理解社会变迁,动态更新知识体系,进而依靠劳动技能的提升而实现非农就业[24]。

之于农村老年人,内嵌于互联网的技术属性改变了农村老年人就业参与模式,推动了再社会化进程的深化进而促进了农村老年人心理健康。一方面,建基于互联网信息技术的电商平台贯通了消费者与生产者的对话距离,交易环节的缩减有效降低了交易费用,农村电子商务的蓬勃发展不仅催生了众多新型农业经营主体,同时加速了农村物流等配套产业链的延伸,拓宽了农村老年人的非农就业空间[25]。另一方面,互联网蕴含了海量学习资源,农村老年人通过互联网学习功能的应用有效提升了劳动技能水平,迎合了数字经济的发展趋势,并且,信息搜寻效率的提高也极大程度降低了就业交易费用,农村老年人与雇主借助互联网平台对接能够获得有效的就业市场的供需匹配,进而,再就业重新给予了农村老年人社会角色定位,建立在工作基础上的自我价值实现不断充实农村老年人的获得感、满足感与幸福感进一步催化了农村老年人的社会融入意愿,加速了社会化进程,并且,依靠于社会参与所聚合的非正式社会支持缓解农村老年人的抑郁水平,构成“非农就业空间拓展——社会化进程加速——心理健康水平提升”的良性循环[26]。

三、研究设计

(一)数据来源与处理

本文所使用的数据均来源于北京大学中国社会科学调查中心所组织的中国家庭追踪调查(China Family Panel Studies,简称CFPS),该调查由北京大学负责组织开展,在经过2008与2009两轮预调查之后,于2010年发起正式调查,此后每隔两年都对调查样本进行追踪调查。从调查范围看,覆盖了全国25个省区市,从调查内容而言,每期均收集了大量涵盖各类社会特征的居民、家庭及社区信息,具备深度的比较分析价值。为了更好地利用数据的时效性以提高研究的精确性,本研究以最新一期的调查数据(CFPS2018)为主,首先,利用问卷合并功能将个人、家庭及社区问卷规整至同一问卷以便于分析,其次,基于研究对象与变量设置的考虑,首先以户籍性质作为农村居民识别标准,剔除城市居民样本,此处理方式主要考虑两个原因,第一,我国户口性质分为农业户口与非农业户口,而户口性质的转变一般只限于单向,即可以农转非,但不能非转农。因此,户籍性质为农业户口的样本基本排除了城市居民[27]。第二,随着城镇化进程的推进,人口流动已成为常态化的社会现象,但是具体到农村老年人,由于年龄与技能的制约,其流动性通常局限于短途短期的探亲或旅游形式,此外,农业户口赋予了农村居民家庭土地承包权、宅基地使用权等权利,即使家庭部分成员进城务工,但为了农业生产仍然需要留守劳动力,并且,年轻劳动力的进城务工也带来了留守儿童的抚养问题,因此,具备农业生产经验的农村老年人往往需要同时承担留守务农及隔代抚养的家庭分工[28],综上所述,以户籍性质作为农村居民识别标准。最后,在农村居民样本中进一步筛选年龄在60岁及以上并删除变量数据异常的样本,经过清理之后最终共筛选出农村老年人样本5458个。

(二)变量设置

1.被解释变量

抑郁水平与抑郁倾向。心理健康水平由于受到主观态度等不可观测因素的干扰而难以用量化的指标判断,幸运的是,CFPS问卷中关于受访样本的心理健康测试采用Center for Epidemiologic Studies Depression Scale(CES-D)量表进行量化。该量表由Radloff编制,总共包含20个题目,现已成为心理学研究的权威测评项目之一,并广泛应用于学术研究。在CFPS2012中,课题组使用的问卷与CES-D量表所设置的题目保持一致,全部包括了20个题目。但是在实际调研过程中,相对过多的题量造成受访者对该测试量表的接受度普遍不高,数据反馈并不理想,因此,自CFPS2016开始课题组将量表结构调整为8道题的精简模式,同时,为了保障不同轮次调查之间的抑郁分值比对,保留1/5的样本依然采用CESD20模式,剩余4/5的样本使用新的CESD8版本,经过CFPS2016的过渡后,自CFPS2018开始已全部替换为CESD8。因此,本研究首先利用最新公开数据CFPS2018中的CESD8量表作为农村中老年人抑郁水平的代理变量。此外,根据量表设置的分值检验标准,分值大于等于16分表示个体有抑郁倾向,赋值为1,否则视为无抑郁倾向,赋值为0。

2.解释变量

(1)互联网使用

自CFPS2016开始,问卷对受访者的互联网使用方式进行了区分,由原本“是否使用互联网”细分为“是否移动上网”与“是否电脑上网”,本文将移动上网与电脑上网合并为新变量并赋值,无论是否移动上网或电脑上网,只要二者占据其一,均视为互联网使用,赋值为1,否则,赋值为0。

(2)互联网使用时长

为了探索互联网使用对健康影响效应可能存在的极值点,本研究选取了CFPS2018问卷中的每周互联网使用时长作为变量,并将使用时长做平方处理以利用函数求导获得拐点值,为农村中老年人互联网使用的合理化提供依据。该变量在CFPS问卷中具体表述为“一般情况下,每周业余时间里有多少小时用于上网?”

3.中介变量

基于前文的影响机制梳理,研究构建了相对清晰的互联网使用通过非农就业对农村老年人心理健康影响的理论分析框架,互联网使用通过非农就业促进的驱动作用加速了农村中老年人再社会化进程,缓解抑郁水平进而优化了心理健康水平。为了验证本研究的影响机制是否成立,选取非农就业作为中介变量以进行实证分析,具体而言,非农就业的代理变量为“您/你这份工作是农业工作还是非农工作?”,将有非农工作赋值为1,农业工作赋值为0。

4.控制变量

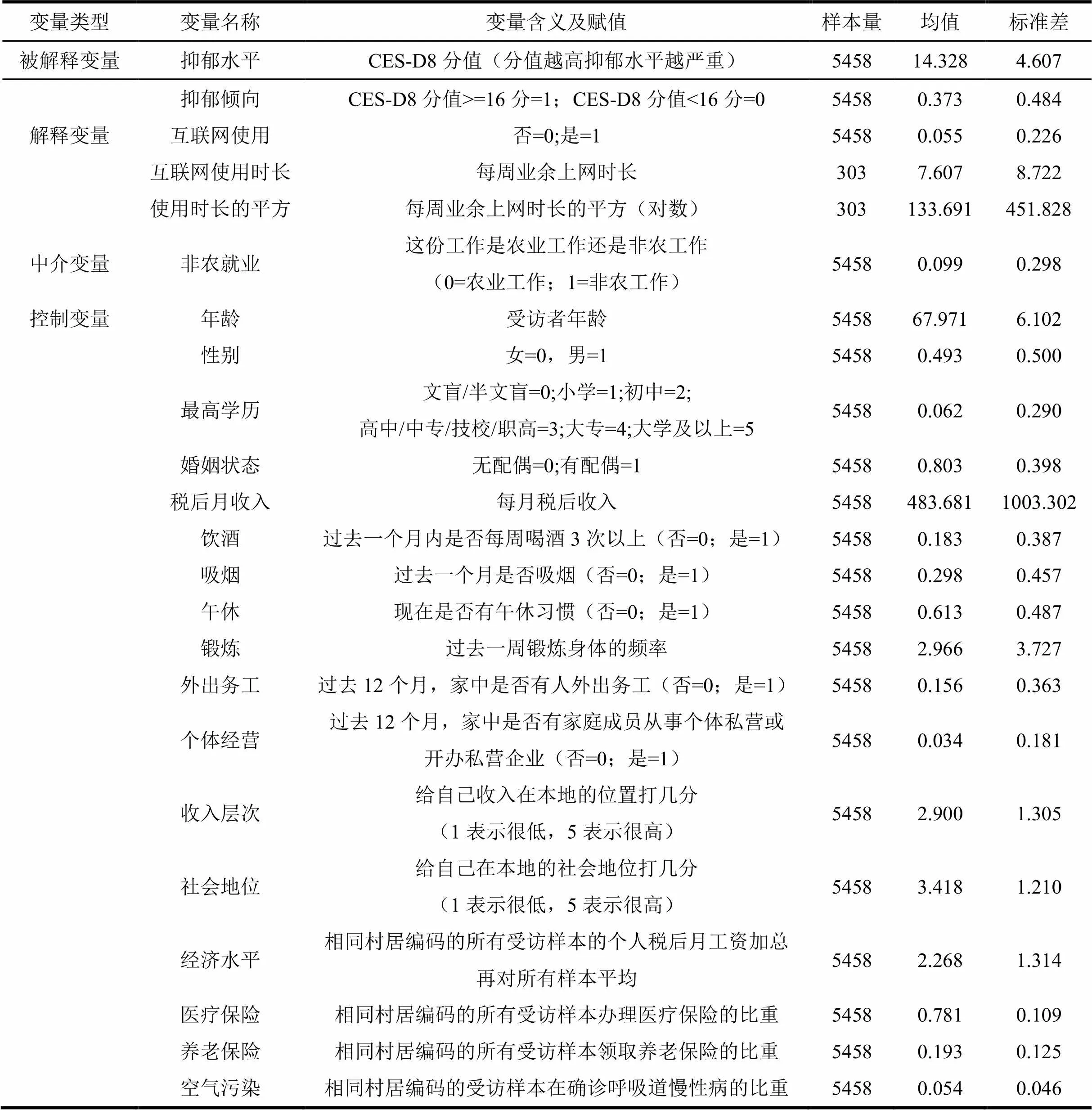

表1:描述性统计分析

在经济管理学科视角中,健康水平不仅是由生物学意义上的体质差异主导,更多的是与健康认知、健康管理及健康投资等后天影响因素相互交织干扰的共同结果,为了全方面、多维度地降低随机因素的干扰,本研究从个体内在特征、家庭资源禀赋以及社区外部环境三个层面加入控制变量,个体内在特征层面,选取了年龄、性别、最高学历、婚姻状态、非农就业、每月税后月收入、是否频繁饮酒(每周饮酒3次以上)、是否午睡、是否吸烟以及每周锻炼身体频率一系列健康管理行为。家庭资源禀赋层面,家中是否有人外出务工、家中是否有人从事个体私营、收入层级自评、社会地位自评四个变量,社区外部环境层面,选取医疗保险覆盖率、养老保险覆盖率、社区人均纯收入、社区空气污染程度四个指标,整理后的描述性统计分析如下表1所示。

由表1可知,被解释变量农村老年人抑郁水平测试量表的平均分为14.328,与抑郁倾向的临界值16分较为接近,结合抑郁倾向的均值,可以发现有大约有37.3%的受访农村老年人存在抑郁倾向,这意味着我国农村老年人的心理健康普遍欠佳,需要引起关注。解释变量方面,使用互联网的农村老年人样本仅占比5.5%左右,入网意愿激活存在较大的提升空间,每周业余上网时长均值仅为7.067小时。中介变量非农就业同样有待促进,仅有9.9%左右的样本实现了非农就业。控制变量方面,样本平均年龄为67岁,性别比重基本持平,受教育程度基本在小学以下,多数农村老年人有配偶陪伴,平均税后月收入仅483.681元,有频繁饮酒、吸烟行为的样本比重分别18.3%,有午休习惯的样本比重分别为61.3%、锻炼频率的均值为2.966次/周,家中有人外出务工、个体经营的样本比重分别为15.6%、3.4%,收入层次与社会地位的自评等级普遍处于中等水平,社区人均纯收入对数为2.268,医疗保险与养老保险覆盖率及慢性呼吸道疾病患病率分别为78.1%、19.3%、5.4%。

(三)模型构建

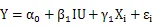

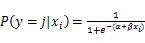

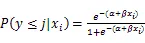

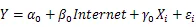

当被解释变量农村中老年人抑郁水平时,本研究构建相应的多元线性回归模型,如公式(1)所示

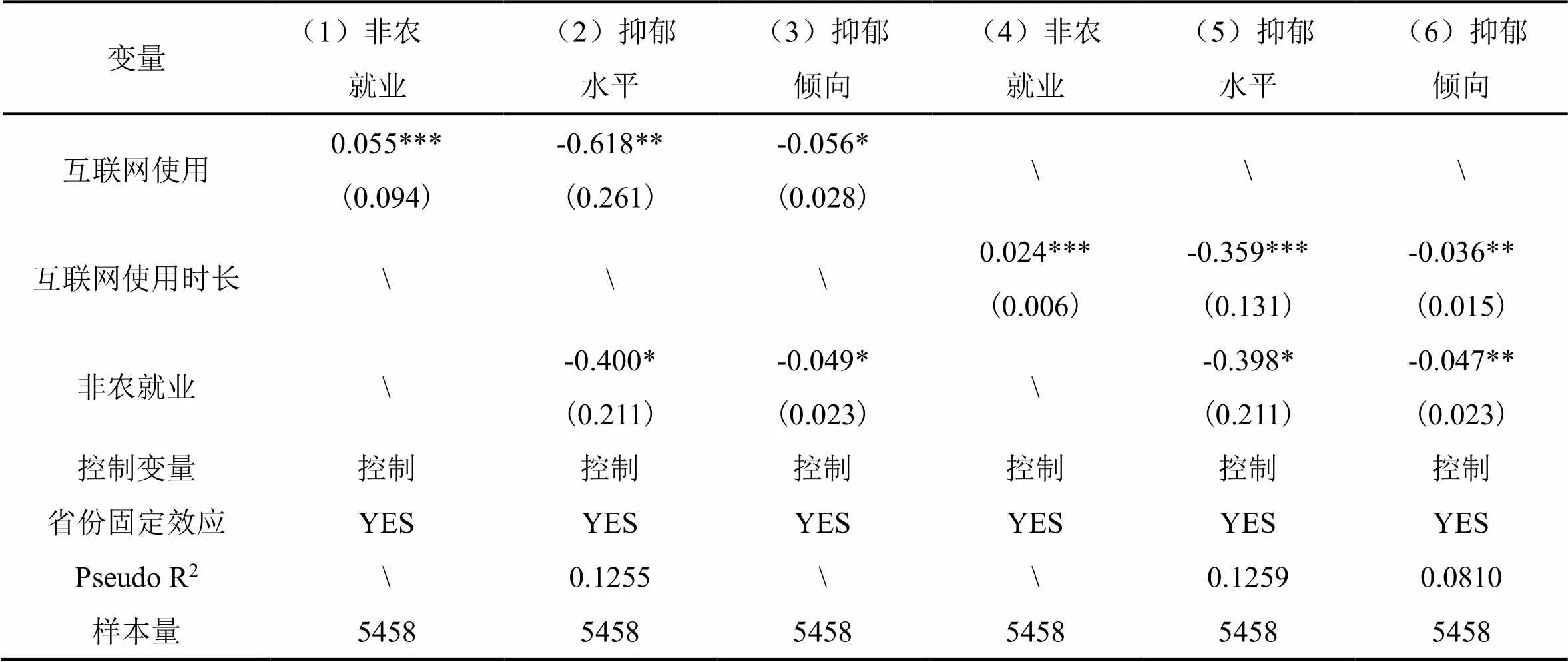

当解释变量为抑郁倾向时,本研究构建二分类Probit模型,如公式(2)所示:

四、实证分析

(一)基准回归分析

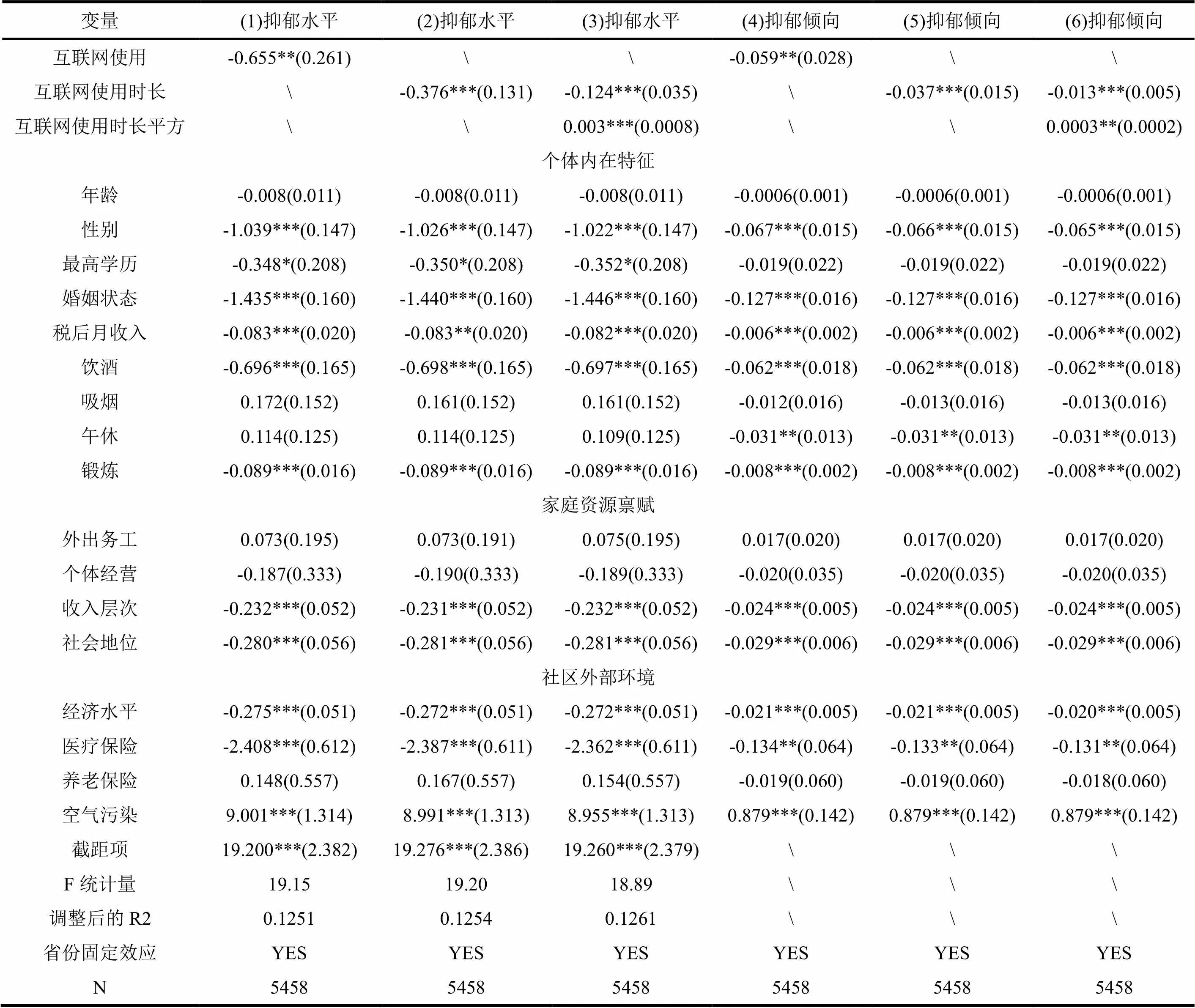

在控制个体内在特征、家庭资源禀赋以及社区外部环境变量的基础上构建了三个OLS模型,此外,考虑到我国幅员辽阔,省份之间的风俗文化、经济水平以及社会制度等方面不尽相同,因此在加入所有控制变量的同时均控制了省份固定效应以排除地区之间不可观测因素的干扰。模型(1)为互联网使用对农村老年人抑郁水平的影响,模型(2)为互联网使用时长对农村老年人抑郁水平的影响,模型(3)为互联网使用时长及使用时长的平方对农村老年人抑郁水平的影响,模型(4)为互联网使用对农村老年人抑郁倾向影响的平均边际效应计算,模型(5)为互联网使用时长对农村老年人抑郁倾向影响的平均边际效应计算,模型(6)为互联网使用时长及使用时长二次项对农村老年人抑郁倾向的影响的平均边际效应计算。由于互联网使用时长二次项对于抑郁倾向的影响不显著,暂不汇报结果,以上模型的回归结果整理后如下表2所示。

表2:互联网使用对农村老年人心理健康的影响及平均边际效应

注:表中括号内为标准差;***、**和* 分别代表 1%、5%和 10%的显著性水平。

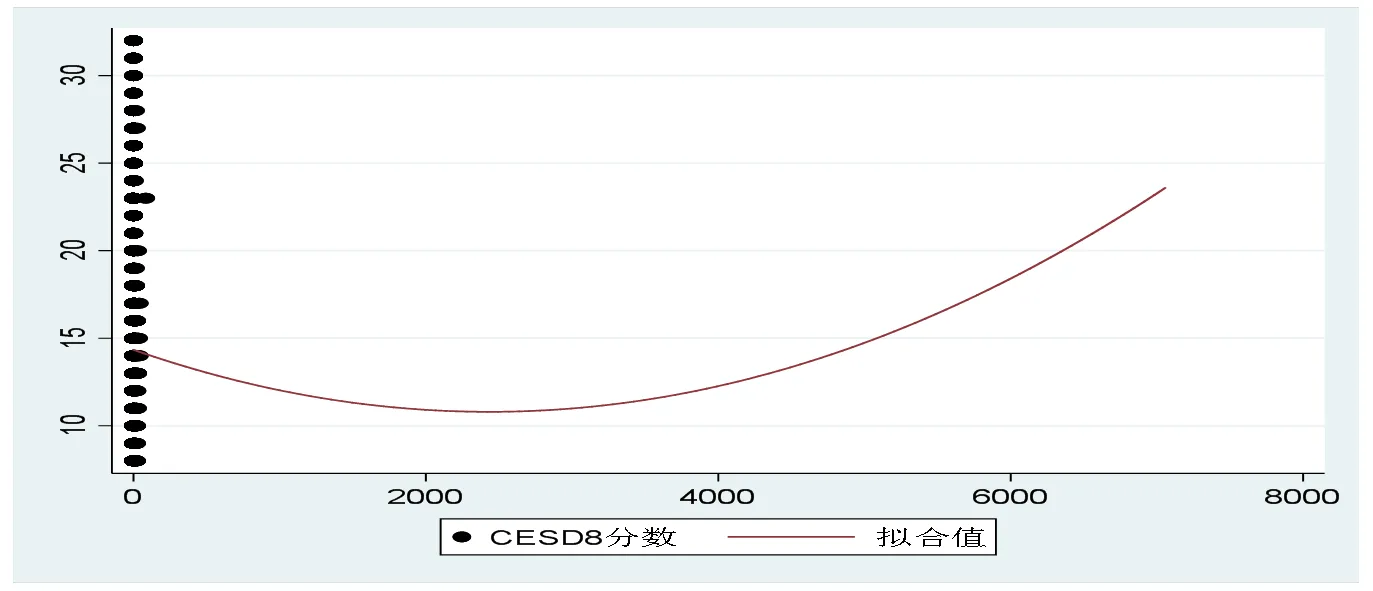

由表2可知,第(1)列结果显示,加入所有控制变量后,互联网使用与农村老年人抑郁水平测试分值(CES-D8)保持负相关且在5%的统计水平上高度显著,影响系数为-0.655,表明相对于不使用互联网的农村中老年人,使用互联网的农村老年人的抑郁水平测试分值41.7%,换言之,互联网使用极大程度的促进农村老年人心理健康。第(2)列结果与之相互呼应,结果表明互联网使用时长对于农村老年人缓解抑郁水平同样具有正向作用,但是,在第(3)列加入互联网使用时长二次项后,影响方向转变为正,这意味着互联网使用时长与农村中老年人抑郁水平测试分值并非简单的线性关系,当使用时长逐渐增加到某个临界点时,互联网使用对农村中老年人健康的影响效应将出现边际递减现象,经计算可得拐点值为22.542h/周,考虑到当自变量与因变量的函数曲线仅在某一段呈现凸型关系时,自变量的错误极值点会导致二次方检验出现显著性,换言之,传统的二次方检验并不能完全识别是否为真正的倒“U”型曲线,因此,为了排除单调且凸的伪“U”型函数关系,还需要增加Utest检验[29],通过计算求取极值点为20.54209且完全落在农村中老年人互联网使用时长范围[0.1-84]之内,t值为3.09,P值为0.000993,表明1%的统计水平上可以强烈拒绝“单调或逆U型”的原假设,同时,slope在区间内存在负号,论证互联网使用时长对农村中老年人抑郁水平测试分值的抑制作用是U型非线性关系,换言之,在20.542h/周的业余上网时间范围内,互联网使用时长的增加能够有效缓解农村中老年人的抑郁程度,当使用时长超过20.019h/周的峰值后,互联网使用时长的增加反而会加剧农村中老年人的抑郁情绪。互联网使用时长的二次项与表征农村中老年人抑郁水平的拟合函数如下图所1示。

图1:互联网使用时长二次项与农村老年人心理健康的拟合函数

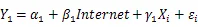

第(4)列结果表明,互联网使用显著抑制了农村老年人的抑郁倾向,具体而言,相对于不使用互联网的农村老年人,使用互联网的农村老年人的患有抑郁倾向的概率会降低5.9%,第(5)列结果表明,互联网使用时长每周增加一个标准差,农村老年人患有抑郁倾向的概率会降低3.7%,但是在第(6)列中引入使用时长二次项后,影响方向转变为正,这同样意味着互联网使用时长与农村老年人抑郁倾向概率的函数关系为先降后升的“U”型发展态势,为了排除单调且凸的伪“U”型函数关系,依然进行Utest检验,通过计算求取极值点为25.98521且完全落在农村中老年人互联网使用时长范围[0.1-84]之内,t值为3.09,P值为0.000993,表明1%的统计水平上可以强烈拒绝“单调或逆U型”的原假设,同时,slope在区间内存在负号,论证了“微笑曲线”拟合函数的成立,在此基础上,通过求导得到确切临界值为24.043h/周,换言之,在24.043h/周的业余上网时间范围内,互联网使用时长每周增加一个标准差,农村老年人滋生抑郁倾向的概率会下降1.3%,超过临界值后,互联网使用时长每周增加一个标准差,则农村老年人滋生抑郁倾向的概率会提高0.03%。互联网使用时长二次项与抑郁倾向的拟合函数如下图2所示。

图2:互联网使用时长二次项与农村老年人抑郁倾向的拟合函数

(二)内生性问题克服

在本研究中,心理健康以抑郁水平进行表征,从心理学角度来看,抑郁程度会直接阻碍个体的社会融入意愿,而互联网作为信息时代的高效沟通工具,社交是内嵌于互联网技术属性的鲜明特征之一,因此,抑郁水平较严重的个体也许更排斥互联网使用,换言之,倾向于使用互联网或增加互联网使用时长意愿更加强烈的农村中老年人或许抑郁程度相对较轻,为了克服以上可能存在于互联网使用与农村中老年人心理健康中的反向因果关系,利用工具变量法克服内生性问题,当被解释变量为抑郁水平时,选择IV-2SLS模型,当被解释变量为抑郁倾向时,选择IV-Probit模型。

关于工具变量选取,主要基于两点原因考虑,其一,更高的互联网普及率意味着更加完善的数字基础设施建设以及更为庞大的互联网用户基数,进而能够触发身处同一农村社区的个体互动效应[30],提高农村老年人的互联网使用意愿。其二,从现实角度来看,互联网普及率与个体的健康状况并没有直接关系。综上,该工具变量同时具备内生性与外生性,符合要求。关于工具变量的计算,首先以相同社区编码为依据,将相同编码的样本聚合为同一社区,在此基础上,分别计算相同社区的网民比重,以此作为社区互联网普及率。根据Heckman两阶段模型的工具变量检验法[31],首先,需要检验工具变量互联网普及率与解释变量互联网使用及互联网使用是否存在相关性,并以此为实证数据样本计算一个可用于修正内生性偏差的值,其次,将第一阶段计算所得的估计值重新纳入OLS模型再次进行回归估计,利用线性两阶段最小二乘法(2SLS)及IV-Probit对重新赋值的内生变量“互联网使用”以及被解释变量农村老年人抑郁水平与抑郁倾向进行回归估计,以此克服内生性问题引发的反向因果关系。第(1)-(8)列分别互联网使用与使用时长对农村中老年人心理健康积抑郁倾向影响的内生性问题克服的两阶段回归结果,整理后如下表3所示。

表3:内生性问题克服

注:表中括号内为标准差;***、**和* 分别代表 1%、5%和 10%的显著性水平。

当被解释变量为农村老年人抑郁水平时,针对互联网使用,第一阶段回归中,社区互联网普及率的影响系数为0.358且在1%的统计水平上显著为正,表明农村老年人的互联网使用很大程度上是由于社区的互联网用户基数决定,同时也验证了工具变量与被解释变量之间存在强相关,Shea's partial R-squared为0.0350,F统计量为101.195,远远超过了学者Stock和Yogo提供的检验临界点16.38[32],并且P值为0.000,表明该工具变量对于内生变量具有较强的解释力,可以强烈拒绝“弱工具变量”的原假设,但是,为了保证稳健性,进一步利用对“弱工具变量的”敏感度较低的有限信息最大似然法(LIML)进行检验,回归结果显示LIML系数估计值与2SLS基本保持一致,侧面印证了“弱工具变量不存在”的真实性,根据第二阶段回归结果可知,将工具变量纳入模型并克服内生性问题后,互联网使用对农村中老年人的影响系数仍然达到了-2.616且在10%的统计水平上高度显著,这一方面表明控制内生性问题后互联网使用能够显著促进农村中老年人的自评健康向好发展,另一方面则说明由于内生性问题的存在,互联网使用对农村老年人心理健康的影响程度被低估了。同理可知,互联网使用时长对农村老年人心理健康的正向影响同样通过了内生性问题检验。

当被解释变量为农村老年人抑郁倾向时,针对互联网使用,第一阶段回归中,社区互联网普及率的影响系数为0.315且在1%的统计水平上显著为正,即互联网使用与社区互联网普及率显著相关,这一方面表明模型中未纳入的遗漏变量在抑制农村老年人抑郁倾向的同时也会提高农村老年人的互联网使用意愿,另一方面也意味着基于IV-Probit模型得到的结果将与前文的Probit模型存在明显的不一致。同时,F统计量为99.821,远远超过了Stock&Yogo提供的检验临界点16.38[32],验证了工具变量社区互联网普及率对于互联网使用具有较强的解释力。第二阶段回归中,Wald检验结果为2.95,其P值为0.0860,因此可以在10%的统计水平上认为互联网使用为内生变量,此外,模型估计结果显示利用工具变量缓解内生性问题后,互联网使用对农村中老年人的影响系数达到了-0.938且在5%的统计水平上显著,表明由于一般的Probi模型忽略了互联网使用的内生性,因此低估了互联网使用对农村老年人抑郁倾向的影响。同理可知,互联网使用时长对农村老年人抑郁倾向的抑制作用同样通过了内生性问题检验。

(三)进一步讨论:影响机制检验

工作是个体追求自我价值实现的必要途径,当个体步入中老年后,由于需要面对身体机能弱化以及社交网络收缩的双重常态化障碍,往往容易导致与社会脱轨。互联网作为一种新型的社交媒介,跨越了时间与空间的阻隔,不仅缓解了中老年人的社会资本流失,同时也通过再就业的方式赋予中老年人精神满足以及更为强烈自尊意识[33],此外,再社会化理论也指出,当人们步入中老年以后通过学习工作频率的增加能够有效强化认知水平,进而促进健康状况改善。因此,为探究互联网使用机使用时长对农村老年人心理健康与抑郁倾向影响的微观作用机理,本文选取“这份工作是农业工作还是非农工作”作为代理变量进行非农就业的中介效应检验。

1.中介效应模型构建

本文基于学者温忠麟的中介效应测验程序[34],设计了如下模型进行检验。

2.非农就业影响机制检验与分析

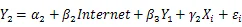

基于中介效应测验程序,得到的回归结果整理后如下表4所示。表中(1)-(6)列的结果分别表示互联网使用及使用时长对农村老年人心理健康及抑郁倾向的非农就业影响机制检验结果。

表4:非农就业影响机制检验

注:表中括号内为标准差;***、**和* 分别代表 1%、5%和 10%的显著性水平。

由表4结果可知,当解释变量为互联网使用时,第(1)列结果表明在1%的统计水平可以认为,互联网使用显著促进农村老年人的非农就业,进一步求取了平均边际效应为0.055,即相对于不使用互联网的农村老年人,互联网使用能够促使农村老年人非农就业的概率提高5.5%,第(2)列结果表明,在5%的统计水平上可以认为,互联网使用会通过非农就业的微观作用机理而缓解农村老年人的抑郁水平。第(3)列结果表明,互联网使用同样会通过非农就业的微观作用机理而抑制农村老年人抑郁倾向,进一步求取了平均边际效应为-0.049,即相对于不使用互联网的农村老年人,使用互联网的农村老年人会通过非农就业的影响机制而促使抑郁倾向的概率降低5.6%。当解释变量为互联网使用时长时,第(4)列结果表明在1%的统计水平上可以认为,互联网使用时长的增加显著促进了农村老年人的非农就业参与,进一步求取了平均边际效应为0.024,即互联网使用时长每周增加一个标准差,农村老年人非农就业参与的概率会提高2.4%,第(5)列结果表明,互联网使用时长的增加会通过非农就业促进的微观作用机理而缓解农村老年人的抑郁水平。第(6)列结果表明,互联网使用时长同样会通过非农就业参与的微观作用机理而抑制农村老年人的抑郁倾向,进一步求取了平均边际效应为0.036,即互联网使用时长每周增加一个标准差,农村老年人会通过非农就业的影响机制而促使抑郁倾向的概率降低3.6%。基于以上结果,进一步测度了影响机制中介效应贡献率,可知互联网使用与使用时长通过非农就业影响机制而缓解农村老年人抑郁水平的中介效应贡献率分别为23.82%、18.10%,互联网使用与使用时长通过非农就业影响机制而抑制农村老年人抑郁倾向的中介效应分别为32.16%、22.33%。由此可见,互联网使用及使用时长通过非农就业而促进农村老年人心理健康的影响机制具有重要的现实意义,对于积极老龄化、生产老龄化的推进能够发挥有效的驱动及催化作用,健康乡村的全局统筹应重视对数字乡村的布局给予相应的资源倾斜与政策支持。

五、主要结论与政策含义

(一)主要结论

受限于家庭资源禀赋相对稀缺以及城乡医疗卫生公共服务发展不均衡等客观原因,农村老年人长期处于健康不平等的弱势地位,随着农村社会的老龄化程度不断加剧以及劳动力大量外流的矛盾日益激化,如何有效借助信息技术工具赋能农村老年人身心健康增益以成为新时代缓解农村养老压力、保障健康中国战略有序推进的重要探索方向之一。本文基于CFPS2018数据样本实证分析了互联网使用及使用时长对我国农村老年人心理健康的影响及其微观作用机理。结果表明:1.互联网使用及使用时长的增加显著缓解了农村老年人的抑郁倾向,促进了心理健康。但是,使用时长与抑郁水平测试分值以及抑郁倾向抑制并非是简单的线性关系,而是分别表现出以22.542h/周与24.043h/周为临界值的先降后升的“微笑曲线”型函数关系,拐点值内,互联网使用时长每增加一个标准差,抑郁倾向概率下降1.3%,经过拐点值后,互联网使用时长每增加一个标准差,抑郁倾向概率提高0.03%。2.为了克服反向因果关系的干扰,选取了“社区互联网普及率”作为工具变量分别对互联网使用与使用时长进行IV-2SLS与IV-Probit回归,结果显示由于内生问题存在,互联网使用与使用时长对农村老年人心理健康的影响被低估了。3.基于中介效应模型的测验程序,验证了互联网使用与使用时长会通过非农就业参与的影响机制缓解抑郁水平与抑制抑郁倾向,相对于不使用互联网的农村老年人,使用互联网的农村老年人会通过非农就业的影响机制而促使抑郁倾向的概率降低5.6%。互联网使用时长每周增加一个标准差,农村老年人会通过非农就业的影响机制而促使抑郁倾向的概率降低3.6%。进一步测度了以上影响机制的中介效应贡献率分别为23.82%、18.10%、32.16%、22.33%。

(二)政策含义

总体而言,根据本文的研究结论,主要隐含以下几点政策意义。第一,顶层设计有机平衡,数量质量协同推进。尽管互联网使用能够促进农村老年人健康水平,但是对互联网的过度依赖则会造成适得其反的效果,使用时间控制在每周25小时以内可能属于最佳平衡,并且,社会对于互联网防沉迷的呼吁也往往只聚焦于青少年,缺乏对老年人的关注,因此,数字乡村战略的制度顶层设计除了继续贯彻完善基础设施建设,加快弥合城乡数字鸿沟的思路之外,还需要进一步思考如何提高农村老年人的互联网使用质量,兼顾农村中老年人入网数量与互联网使用质量的协同推进。可考虑推广“少食多餐”制的互联网使用模式,适当增加使用频率的同时合理把握单次使用时长,引导个体在使用过程中因人而异的寻求时长与频率的最优方案,促进健康效应最大化。第二,创建多样化线上信息流动平台,提高老年人非农就业机会。由于农村老年人身体机能退化以及知识技能水平有限,一方面往往被就业市场习惯性忽略,另一方面也难以获得新型农业经营主体的青睐,多数徘徊于非农就业的边缘。数字乡村建设背景下,互联网经济发展将面临诸多千载难逢的时代机遇,因此,利用互联网破除就业市场信息不对称困境就显得尤为重要,首先,积极推动农村电商、家庭农场、休闲庄园、乡村民宿等新型农业经营主体的多元化发展,夯实乡村产业根基,扩宽农村老年人非农就业渠道,同时,积极组织建立因地制宜的求职就业在线平台,缓解农村老年人在就业市场信息博弈的弱势地位,其次,加强对农村老年人就业参与的政策惠顾,此外,加快完善法律法规等制度体系构建,着力消除农村老年人的就业市场歧视,推进健康乡村与产业兴旺的齐头并进。第三,挖掘互联网工具性功能,培育互联网学习工作思维,降低就业搜寻成本。大部分农村中老年人的互联网使用仅仅是聚焦于社交娱乐的追求,常常忽视互联网学习工作的自我提升,互联网往往被视为社交娱乐的“玩具”,却较少成为学习工作的“工具”,因此,应注重培养农村中老年人的互联网学习工作思维,鼓励民间成立互联网学习交流协会团体,积极组织专家及志愿者以培训班、讲座的形式推广普及互联网知识,提倡家庭内部开展老中青之间的互联网技能代际学习,强化农村老年人的就业信息检索能力,降低就业搜寻成本,提高就业市场的供需匹配。第四,协调社交空间过渡转换,强化“熟人社会”声誉机制。由于农村劳动力外流以及农村传统仪式活动的褪色,农村老年人的社交网络日益收敛,但是,社交软件、短视频、在线游戏平台等互联网使用却极大程度的促进了农村老年人的社会交往,激活农村老年人的社会融入意愿,因此,借助信息技术工具推动农村社交空间从网络到现实的过渡与转换就成为必要措施,可通过营造村民内部社交群、邻村联谊群以及中老年人互助协会等途径,为留守农村老年人提供线上互动交流平台,适时辅以适当的线下活动,既弥补子女陪伴的缺位,也为网络社交奠定更多信任基调,逐步形塑老年人的社会信任,推动农村“熟人社会”特质从现实到网络的过渡与移植,进而发挥“熟人社会”的声誉机制在网络社交空间的规范约束作用,强化老年人的社会信任,改善身心健康状况。

[1] 倪宣明,沈心如,黄嵩,等.我国人口结构及老龄化收敛趋势研究[J].数理统计与管理,2020,39(2):191-205.

[2] 国家统计局.中国统计年鉴2022[J].北京:中国统计出版社,2022:32-33.

[3] 原新,金牛.在国家战略体系中积极应对老龄社会问题[J].人口研究,2021,45(2):3-12.

[4] 王小龙,兰永生.劳动力转移、留守老人健康与农村养老公共服务供给[J].南开经济研究,2011(4):21-31,107.

[5] 中国互联网络信息中心.第51次中国互联网络发展状况统计报告[R/OL].(2023-03-02)[2023-06-07].https://www.cnnic.-net.cn/NMediaFile/2023/0322/MAIN16794576367190GBA2HA1KQ.pdf.

[6] PARSONS T.Sociological Theory and Modern Society[M].NewYork:The Free Press,1967:96-100.

[7] PALMORE E,ROSOW I.Socialization to Old Age[M].California:University of California Press,1977:116-123.

[8] SMITH A.Home Broadband 2010[J].Pew Internet and American Life Project,2010(3):540-565.

[9] NAMKEE CHOI.Relationship Between Health Service Use and Health Information Technology Use Among Older Adults:Analysis of the US National Health Interview Survey[J].Journal of Medical Internet Research,2011,13(2):321-359.

[10] JESSICA B,MIKAEL R.Factors Influencing Internet Usage in Older Adults(65 years and above) Living Inrural and urban Sweden[J].Health Informatics Journal,2015,21(3):237-249.

[11] SUSAN L G,SUNGHEE H T.Computer,Internet,and E-mail Use Among Older Adults:Benefits and Barriers[J].Educa-tional Gerontology,2008,34(9):800-811.

[12] 张硕.中国城市老年人电脑/互联网使用影响因素研究:基于北京市朝阳区的调查[J].国际新闻界,2013,35(7):51-61.

[13] 丁志宏,张现苓.中国城镇老年人上网状况及其影响因素[J].人口研究,2021,45(2):61-74.

[14] ALWYN T C,ANDREA N,JOYCE MH,et al.Computer Use,Internet Access,and Online Health Searching Among Ha-rlem Adults[J].American Journal of Health Promotion,2011,25(5):325-333.

[15] MOULT A,BURROUGHS H,KINGSTONE T.老年人有关痛苦的自我管理——互联网是否有用?一项定性研究[J].中国全科医学,2019,22(5):521-542.

[16] 汪连杰.互联网使用对老年人身心健康的影响机制研究——基于CGSS(2013)数据的实证分析[J].现代经济探讨,2018 (4):101-108.

[17] ARLENE M M.Health Promotion Attitudes and Strategies in Older Adults[J].Health Education & Behavior,2002,29(2):249-267.

[18] 毛丽萍.“互联网+”环境下老年人学习障碍的调查与分析[J].成人教育,2018,38(6):57-60.

[19] AGGARWAL B,QIAN X,ELISABETH S.Impact of the Use of the Internet on Quality of Life in Older Adults:Re-view of Literature[J].Primary Health Care Research & Development,2020(21):55-63.

[20] 赵建国,刘子琼.互联网使用对老年人健康的影响[J].中国人口科学,2020(5):14-26,126.

[21] KRAUT R,PATTERSON M,LUNDMARK V,et al.A Social Technology that Reduces Social Involvement and Psych-ological Well-being?[J].The American Psychologist,1998,53(9):1017-1031.

[22] 吕岩威,刘洋.农村一二三产业融合发展:实践模式、优劣比较与政策建议[J].农村经济,2017(12):16-21.

[23] 翁飞龙,张强强,霍学喜.互联网使用对专业苹果种植户农地转入的影响研究——基于信息搜寻、社会资本和信贷获得中介效应视角[J].中国土地科学,2021,35(4):63-71.

[24] 李冬,赵丽清,杨晓亮.互联网与老年人力资源供给——来自CFPS2018的经验证据[J].重庆社会科学,2021(9):53-69.

[25] 胡钊源,靳小怡,崔烨.高龄农业转移人口非农就业影响因素研究[J].系统工程理论与实践,2021,41(3):613-624.

[26] 向楠,乐章.非农就业与农村居民的社会信任:基于福山命题的实证考察[J].西安交通大学学报(社会科学版),2021,41 (5):85-93.

[27] 高跃光,冯晨,唐雅.户籍的代际关联、“农转非”与长期人力资本[J].世界经济,2021,44(11):102-120.

[28] 张川川.养老金收入与农村老年人口的劳动供给——基于断点回归的分析[J].世界经济文汇,2015(6):76-89.

[29] LIND J T,MEHLUM H.With or Without U?The Appropriate Test for a U‐Shaped Relationship[J].Oxford Bulletin of Economics and Statistics,2010,72(1):281-322.

[30] 郑磊.教育中的社区效应和同伴效应:方法、证据及政策启示[J].教育学报,2015,11(5):99-110.

[31] HECKMAN JJ.The Common Structure of Statistical Models of Truncation,Sample Selection and Limited DependentVariables and a Simple Estimator for Such Models[J].NBER Chapters,1976,5(4):475-492.

[32] STAIGER D,STOCK J H.Instrumental Variables Regression with Weak Instruments[J].Econometrica,1997,65(3):557- 586.

[33] 吕明阳,彭希哲,陆蒙华.互联网使用对老年人就业参与的影响[J].经济学动态,2020(10):77-91.

[34] 温忠麟.张雷,侯杰泰,等.中介效应检验程序及其应用[J].心理学报,2004(5):614-620.

Can Internet use Inhibit the Depressive Tendency of the Elderly in Rural Aareas?

CHEN PEIBIN1, HUANG MEIJIAO2

()

The deep embedding of the Internet into production and life has imperceptibly reconstructed the learning, work and social entertainment styles of the rural elderly, and provided technical empowerment for the path expansion of the shaping of health capital. Based on cfps2018 data samples, this paper empirically analyzes the impact of Internet use and use duration on the level and tendency of depression of rural elderly in China and its micro mechanism. The results showed that: (1) the increase of Internet use and use duration significantly alleviated the depression level and inhibited the depressive tendency of the rural elderly. However, the relationship between the duration of Internet use and the level of depression and depressive tendency is not a simple linear relationship, but a "smile curve" type nonlinear functional one with the critical values of 22.542h/week and 24.043h/week. Within the inflection point value, the probability of depressive tendency decreases by 1.3% for each additional standard deviation of the duration of Internet use. After passing the inflection point value, the probability of depressive tendency increases by 0.03%. (2) In order to overcome the interference of reverse causality, "community Internet penetration" is selected as the instrumental variable to carry out iv-2sls and IV probit regression on Internet use and use duration, and the conclusion is still robust. (3) Based on the mediation effect test program, it is verified that the Internet use and use duration will alleviate the level of depression and inhibit the tendency of depression through the impact mechanism of non-agricultural employment participation. The contribution rates of mediation effect are 23.82%, 18.10%, 32.16% and 22.33% respectively, with significant economic significance. Therefore, the implied policy significance is summarized. First, while improving the network access base of rural elderly, the Internet use mode of "eat less and eat more" is implemented. Second, the online employment information search ability of rural elderly is strengthened. Third, the online employment information platform is created to promote the non-agricultural employment participation of elderly people. Fourth, the online and offline connection and transformation of "acquaintance society" social space is promoted.

Internet Use; Rural Elderly; Depressive Tendencies; Influence Mechanism

D669.6

A

1008-472X(2023)02-0065-14

2022-12-05

福建省教育系统哲学社会科学研究项目“互联网使用对农村中老年人社会信任的影响研究”(JAS22161);龙岩学院博士科研启动项目“互联网嵌入对农村中老年人健康影响研究”(LB2022007);福建省社会科学基金一般项目“乡村振兴背景下福建省苏区老区以县城为重要载体的城镇化建设路径研究” (FJ2021B028)。

陈培彬(1994-)男,福建泉州人,龙岩学院经济与管理学院,博士研究生,研究方向:农业经济理论与政策;

黄美娇(1989-)女,江西九江人,福建商学院工商管理学院,副教授,研究方向:创业与人力资源管理。

本文推荐专家:

朱朝枝,福建农林大学乡村振兴学院,教授,博导,研究方向:农村发展。

陈晓芳,福建工程学院互联网经贸学院,讲师,研究方向:数字普惠金融、创新创业。