《马拉之死》的“两个现场”

2023-07-23撰文佳兰编辑关月

撰文=佳兰 编辑=关月

雅克·路易·大卫《马拉之死》布面油画 1793 年 比利时皇家美术馆(Royal Museums of Fine Arts of Belgium)藏

案件与当事人

18 世纪末是法国历史上最动荡、血腥,也是伟大的变革时期。1789年,法国大革命爆发。同年,随着巴士底狱的攻破,由人民组成的制宪会议掌握了大权。至1793 年1 月法国历史上唯一被处决的君主路易十六被送上了断头台,近千年历史的法国君主制宣告终结。经过几次革命后,激进的雅各宾派上台。虽然是代表穷苦人民利益,但雅各宾派上台之后,大肆清理反革命,短短十个月中,有将近两万人被判死刑,获罪入狱的人数更是超过50 万,这些残忍的杀戮,都要“归功于”雅各宾派的领导人罗伯斯庇尔和他的得力“助手”——保尔·马拉。

马拉是一位医学博士和物理学家、法国大革命时期雅各宾派的核心领导人之一、《人民之友》报主编,同时,马拉也是一位残忍嗜血的政客,通常不经审判,便将政敌送上断头台。因受到大资产阶级贵族的追杀,他只能躲在暗无天日的地下室中生活,因此他患上了皮肤病,他常泡在浴缸的药水中以缓解痛苦。浴室成为他日常办公的地点。

作为一个从小受到过良好教育的人,马拉学习过希腊语和拉丁文,能说法语西班牙语和意大利语,对化学、物理和医学颇有研究,翻译过《牛顿光学原理》,出版过《光学基础知识》,还因为写《关于电的特性研究》而受到过里昂科学院的奖励。1783 年,原本就写过不少有影响力政论文章的马拉决定和很多伟大的革命家一样——弃医从文。而在1789 年法国大革命爆发之后,马拉很快就成为了法国历史舞台中央的那一批人。

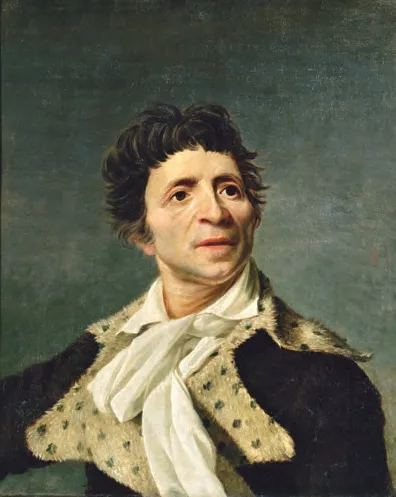

约瑟夫·博塞《让—保罗·马拉肖像》这幅肖像和大卫画中的肖像有很大差别

1793 年7 月13 日,马拉被支持温和革命的吉伦特派的女刺客刺杀,死亡时他正泡在充满治疗皮肤病的药液的浴缸里,手写着处决异己者的名单。

左图:迈克莱纳《夏洛特·科黛被带上刑场》1889 年

右图:托尼·罗伯特·弗 洛 里(Tony Robert Fleury 1837-1911年)《夏洛特·科黛》(Charlotte Corday)布面油画 210×125 cm

刺杀马拉的女性刺客的名字是夏洛特·科黛(Charlotte Corday),她是一位被雅各宾派称为“反革命”的政治活动家,曾经为保卫王权而努力。科黛在1793 年7 月前往巴黎,决定刺杀当时的雅各宾领袖之一保罗·马拉。她于7 月13 日进入马拉的寓所,声称要向他呈递一份重要文件,但实际上是持有匕首暗杀了马拉,使他当场死亡。

科黛后来成为了很多艺术家的创作对象:

在法国画家保罗·鲍迪耶(Paul-Jacques-Aimé Baudry,1828-1886)的《夏洛特·科黛的肖像》中,女孩科黛被描绘成了一位女英雄的形象。鲍迪耶画这幅画的时间是在1860 年,也就是法国大革命爆发后的71 年。这幅画,无论从构图还是画中两个人的神态、表情来看,画家的倾向性其实已经非常明显。

1875 年,法国画家托尼·弗洛里在卡昂创作了《夏洛特·科黛》(Charlotte Corday),这幅画所描绘的读书女性,正是24 岁的女子夏洛特·科黛。画中的科黛,手捧一本罗马历史学家普鲁塔克(Plutarchus 约46 年—125 年)的《希腊罗马名人传》,坚毅的眼神凝视前方,似乎正沉浸于书中所悟。

1889 年,委内瑞拉画家迈克莱纳创作了一幅《夏洛特·科黛被带上刑场》,画面描绘了夏洛特·科黛被处决前的景象,展现了科黛的大义凛然和抽烟狱吏的猥琐。

自大卫以后,很多画家都以不同的方式表现了夏洛特·科黛的英勇和坚定的形象,她被描绘为一位反抗革命的女性,具有革命精神和英雄主义精神。

那么,这个女刺客科黛究竟是革命者还是反革命者?真实的历史又是什么?

法国学院派画家保罗·鲍迪耶(Paul-Jacques-Aimé Baudry,1828-1886)创作的《夏洛特·科黛的肖像》203×154cm 法国南特美术馆藏

左图:卡拉瓦乔《基督下葬》局部

中图:米开朗基罗《哀悼基督》 局部

右图:雅克·路易·大卫 《马拉之死》局部

大卫的立场

古典主义大师大卫作为激进的雅各宾派成员,还是该派领袖罗伯斯比尔的朋友,他与马拉有着密切的关系,对马拉的政治主张极为拥护,他曾见过马拉坐在浴缸里工作的情景,对马拉大无畏的革命精神无比的敬仰。

在得到马拉的死讯后,大卫第一时间赶到了现场,用大量速写的形式记录了当时的情景,随后受雅各宾俱乐部的委托,满怀着悲愤之情完成了这幅让人心灵为之震撼的不朽杰作——《马拉之死》。

在大卫的画面中省去了几乎所有环境细节,他将马拉安置在舞台布景般的黑暗中,最大限度营造神圣庄严的气氛。马拉垂下一只手的姿势,模仿了米开朗基罗的雕塑《哀悼基督》和卡拉瓦乔的油画《基督下葬》,让当时的观众在潜意识里,自动将马拉的形象与神重叠起来,把一介凡人推上了神坛。

马拉身上因皮肤病溃烂的伤口被抹去,脸上的皱纹也被抚平,看上去完全不像五十岁的人。对比大卫为遗体画的素描,油画版中马拉的表情也祥和了许多,比起死亡其实更像是睡着了。

原本一直插在胸口的刀,被大卫“拔下”扔在了地上;四处喷溅的血液,被大卫“清理”得几乎难以察觉;连浴缸里满满的血水,都在精心调整的视角下被完美掩盖。凶案现场的血腥感被降到最低,塑造出雕塑般宁静永恒的美。

马拉手中记录18 个反对者名字的纸条,被大卫替换成了科黛的求助信,成功凸显了科黛的狡猾和“忘恩负义”,以及马拉的真诚和“无私奉献”。一旁木箱上的纸币和字条,进一步强调了马拉的高尚人格。科黛进门前他似乎刚写完一封信,准备出钱帮助一名生活困难的寡妇。

反转与事实

1794 年后,法国政界掌握话语权的人换了一拨,人们才发现,原来马拉的故事还有另一个版本。

马拉的革命观点的确对法国大革命起到了积极的推动作用。然而,他言论激进,鼓吹独裁政治,用暴力完成革命,实行大屠杀,尤其主张对贵族采取防范措施,因为他认为所有贵族都在密谋摧毁革命。著名历史学家法朗索瓦·米涅在《法国革命史》中指出,马拉的言论和行径,“带有一种毫不顾忌的残酷性,既不考虑法度,也不考虑人的生命。”他严厉抨击:“在革命时期,有过一些完全和马拉一样残忍嗜血的活动家,但是没有哪一个比他对那个时期起了更为恶劣的影响。”

当年马拉为了达到政治目的,推动了几起暴力事件,造成上千人伤亡。像这样激进的革命手段,在一些人看来问题非常大。无论出于什么目的,都不应该以残害民众性命为代价,25 岁的科黛也这么想。科黛希望通过刺杀马拉,向法国人民和整个世界传达一个强烈的信息:不要忘记革命的初衷,不要背叛人民利益,不要让自由和平等的理念被玷污。于是科黛谎称手里有一份反对者名单,独自前往马拉家中。

接受审判时科黛坦白了刺杀的理由:我杀死一个人,是为了救十万人。

法 国 画 家JeanJoseph.Weerts(1846-1927 年)笔下的“马拉之死”鲁贝艺术和工业博物馆藏

TIPS

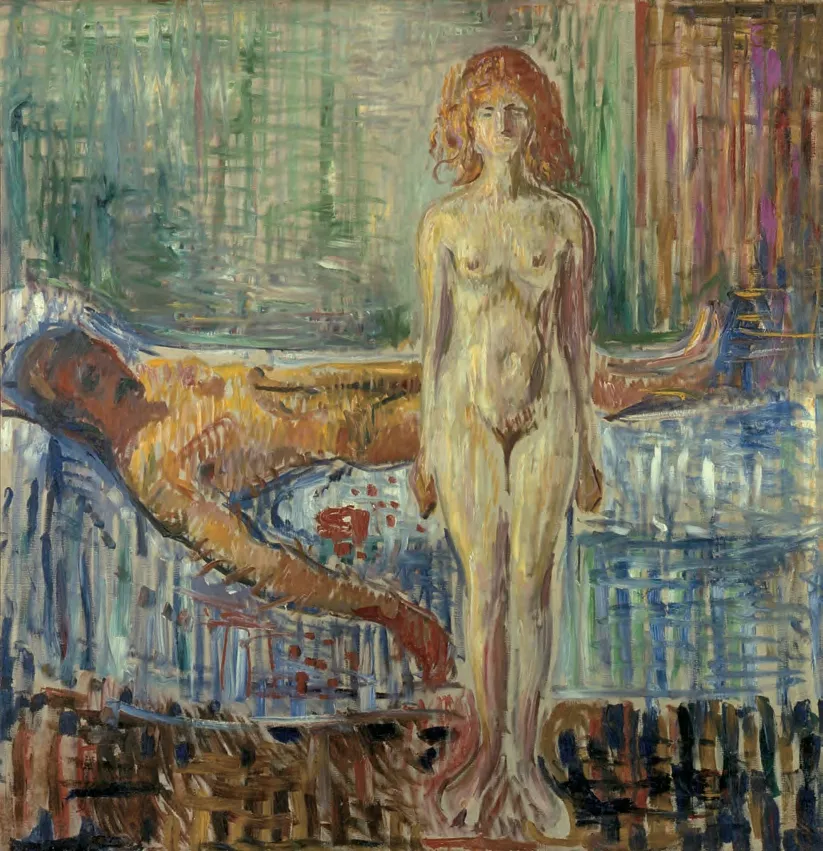

爱德华·蒙克《马拉之死》

蒙克在作品中不仅呈现了马拉,也呈现了刺杀者科黛。蒙克在画面中呈现出来的赤身裸体静静站立的科黛,或许这才是蒙克心中事件该有的全貌,又或者是他的理想与感受中应该呈现的全部内容。

作为旁观者的蒙克,似乎更看清了画面背后的本质,因为不带私人情感和政治任务,蒙克可以随心所欲地从自己的视角出发,从他表现主义的精神和内核出发,使得出自蒙克之手的《马拉之死》更接近死亡的残酷、冰冷,整幅画给人的感觉也是沉重的、压抑的。

大卫的《马拉之死》与蒙克的《马拉之死》似乎也代表了历史上两种对马拉的不同看法。这两种看法一个认为马拉是惨遭敌人暗杀的革命家和英雄,另一方则认为他是嗜血成性的刽子手。从蒙克的《马拉之死》整体氛围和意境来看,他应该是站在后面这一支队伍中的。

爱德华·蒙克 《马拉之死》1907 年

科黛也是一名革命者,只不过她属于吉伦特派,而马拉属于雅各宾派。这两个派别在大革命成功后,因政见相左而分裂。马拉作为那时当权的雅各宾派的领导人,大肆打击、屠杀在政治斗争中失势的吉伦特派老伙伴,因此被科黛刺杀。

但科黛这种“杀一人救十万人”的行动,不仅没有换来她期待的盛世,反而让反对派借题发挥,通过宣传马拉之死,推行了更加激进的改革方案——7 月17 日,科黛被斩首,马拉的盟友们抓紧时间,利用这一刺杀事件开始了他们的“造神计划”。在这个计划中,认为艺术必须服务于政治的雅克·路易·大卫成为关键人物,也是成功的“造神者”。

在大卫的《马拉之死》中,马拉躺在浴缸里,凶器留在现场,这确实符合实情。马拉因为患了严重的皮肤病,只有泡在药水中才能缓解痛苦,所以浴缸正是他的“办公室”。

一切看上去都很真实,但事实上除了马拉确实躺在浴缸里被刺身亡这件事以外,其他的全是大卫有意的美化。大卫抹去了一切细枝末节的室内陈设,让一片漆黑的背景最大限度地突显马拉的形象。《艺术与观念07:大卫》书中介绍到名作《马拉之死》时,这样写道:

“大卫本打算将遗体直立摆放成马拉生前工作时的样子,以创造一个非常动人的场景,但当时尸体的具体情况不容许如此。马拉的眼睛和嘴都无法闭合,因此不得不把瘫软伸出的舌头切掉,头部与躯干都已变成绿色,只得用白色的化妆品粉饰。”

马拉的形象也完全出自大卫的“设计”。马拉原本相貌极丑,严重的皮肤病让他全身溃疡,加上他的脸因为痛苦而变形,连舌头都伸了出来,样子是相当可怕的,但在这里,他的脸上甚至不乏清秀,表情显得这样宁静而高贵,充满殉道的圣洁。这样的人被杀,无疑更令人痛心,也无疑更能激起马拉的拥护者对凶手的憎恶。

大卫并未将科黛画入画,但科黛是在画中的——大卫“安排”画中的马拉左手拿着夏洛特·科黛写给他的信,信上写道:“1793 年7 月13 日/夏洛特·科黛致公民马拉:我虽十分不幸,但若能得到您的仁惠便足矣”。浴缸旁边的桌子上还有一张马拉手写的信笺,上面放着钱:“请将这些交给一位5 个孩子的母亲,她的丈夫已为国捐躯。”

本页组图:雅克·路易·大卫《马拉之死》画面中书信的局部细节

对页雅克·路易·大卫 《马拉死后的头像》 素描

但这些也这并非事实。科黛那天是以向马拉举报18 名吉伦特党人为由混进马拉家的,根据后来的庭审记录,便签上写的是马拉记下的处决名单。当马拉表示不需要更多证据,第二天就送他们上断头台时,愤怒的科黛一刀刺破了马拉的心脏,并平静的留在现场,直到被捕获。

这是最纯粹的革命洗脑之术——大卫美化了一个名为革命实则暴戾嗜血的马拉。

马拉被杀后不久,雅各宾派在“热月政变”中被推翻,把无数人送上断头台的罗伯斯庇尔也被送上了断头台。雅各宾派一倒台,马拉的棺木又被立刻移出了先贤祠。

这幅《马拉之死》刚创作出来时火得一塌糊涂,但后来随着政权更替科黛翻身,马拉的名声一落千丈,画也被送回到了大卫手里。拿破仑当政之后,大卫被释放出狱,开始成为拿破仑的御用画师。并创作出了多幅举世闻名的作品,据说也大幅美化了拿破仑原本的形象。在拿破仑革命失败后,法国皇室又回到了统治阶层,大卫被法国人所冷落,之后大卫带着《马拉之死》逃到了比利时布鲁塞尔。后来他的家人们将此画捐赠给了比利时皇家美术馆。这幅记录了法国大革命重要历史时刻的画作,最后被留在了比利时。

本页让-雅克·豪尔Jean-Jacques Hauer(1751-1829)《科黛画像》作画于处刑前数小时

19 世纪法国现代派诗人、评论家夏尔·皮埃尔·波德莱尔曾点评《马拉之死》说:

“没有迂腐平庸之处,既有一种柔和的的情调,同时又有一股动人心魄的力量。该画作是一出触目惊心的戏剧。一种非常强烈的表现力使得该幅作品成为现代艺术的奇迹之一。”

不论历史的真相到底是什么,大卫的这幅《马拉之死》画面结构简洁而严谨,其不仅本身具有极高的艺术水准和技巧,它的背后还代表着一段波澜壮阔的真实的具有着激情和理想、流血和死亡的法国大革命时代,是一幅极具历史意义的画作。