明代大枪武艺“二十四势”技法复原与解读

2023-07-22彭国强杨建营

彭国强,杨建营

(华东师范大学 体育与健康学院,上海 200241)

大枪作为中华武术器械的优秀代表,自古以来就有“枪为诸器之王,以诸器遇枪立败也”[1]“二十年梨花枪,天下无敌手”[2]193“世人尊枪为艺中之王,盖以长技无逾于此”[3]等盛誉。纵览历史遗留与大枪武艺相关的史料,以明代所存典籍最为完备与丰富。其中就技法而言,又以“二十四势”枪势最为经典,不论是立足“术”层面的凝练与总结,或是基于“道”层面的战术建构,都具备重要的理论与实践价值。但正是如此重要的大枪技法史料,却一直被学界忽视,鲜有学者深究,相关书籍所载内容虽有理论阐述却无实践操作指导,这给众多大枪武艺爱好者在阅读上带来一定困难。基于此,以当下记载“二十四势”最为正统的历史典籍《纪效新书》与《手臂录》为复原与解读的参考依据,两本典籍互参互证,尽求最大程度立足历史语境展现“二十四势”原貌。应注意的是,本研究所引版本为马明达点校《纪效新书》以及孙国中点校《手臂录》,因上述两个版本较为系统详细、认可度较高,便于读者阅读,但其他版本的书籍亦在笔者考察之列。除此之外,2021 年国家体育总局下发的《“十四五”体育发展规划》[4](以下简称《规划》)指出:“加强优秀传统体育项目保护利用和传承”“向世界阐释以武术、围棋等传统体育项目为代表的具有中国特色、体现中国精神、蕴藏中国智慧的优秀传统体育文化。”大枪武艺作为传统武术中体现中国精神、蕴藏中国智慧的特色传统体育,不仅需要在未来研究中予以重视,更需要研究者躬身对其相关技法进行挖掘、实践与整理。《纪效新书》云:“器械不利,以卒予敌”。[2]192意思是说:器械的不完备,在古战场上会使士卒牺牲。同样,在新时代背景下,如果忽视对大枪武艺中重要技法的关注与研究,则无法真正从技艺的实践层面承担起武术“保护、利用与传承”的重任。正是基于上述深刻反思,笔者在“贵履实践”[5]的基础之上,以明代大枪武艺“二十四势”技法为主要研究对象,在对武学研究中富有深刻理论内涵的“势”观念进行突破的前提下,展开对明代大枪“二十四势”技法的复原与学理解读,以期为明代大枪武艺的挖掘与整理工作、中华传统体育项目的复兴战略以及新时代长兵竞技对抗运动的开展贡献些许力量。

1 中华武术“势”之观念的体系建构

就“势”本身的研究而言,虽在武术范围内有被关注,但学界却普遍认为它如中国传统哲学体系中“道”与“理”一般,是一个既明确又含混的观念;同时,大枪武艺“二十四势”中的“势”是否可以理解为一般意义上的“势”?武术论域下的“势”是否可融摄更加多维的阐释?上述问题都需要我们在对“二十四枪势”复原之前,进一步结合具体历史文献史料以及大枪实践的身体经验进行考量。基于此,本研究尝试围绕两个维度展开:一是对历史进程中相关“势”的研究争鸣进行系统性思考,二则是在思考的基础之上结合吴殳《手臂录》中针对“势”的阐释[1]96以及杨建营[6]提出的武术分层技术体系,尝试对新时代背景下“势”这一观念进行学理建构。

1.1 对历史进程中“势”之议题的思考

历史进程中的大枪武艺主要活跃于战场与习练场两种环境中,故置身历史境域下对“势”这一议题进行考察之时便有意识以武学论域为主,以兵学论域、文学论域为辅,对“势”的经典论述进行系统思考。研究发现,历史进程中对“势”这一议题的研究争鸣大体可归结为以下3 类。

第1 类观点主要以当代学者的研究成果为代表,认为“势”是身体基本技术动作的姿势,是武术拳法中用身体基础动作展现出的一种基本武术形象,其与“理、法”共同构成武术攻防技击的表层含义[7]。同时,就操作层面而言,还是“形、神、气、节”四维合一的联结,是促进身体内外层面协调运动的控制器[8]。在习武演练过程中通过基本的“架势”实现武术的结构之力、逻辑之力、生命之力、表达之力,体现一种美学之道与生命规律[9],最终在武术演练过程中完成对“知几达本、感而遂通、明理求象、持中守成、乘时因势、神而明之”的智慧身体表达[10]。而围绕武术实践层面,这种“势”也是直接对抗类技术初步练习的主体部分,具有基础、简单且有效的特点。例如,“擎枪作势,飞身向前戳去”[2]93“被我连打,势不得起”[2]250;再如,有学者针对技击能力培养提出以“立足单势”为学习的前提,在对抗过程中突出技击能力的培养,进而实现对习练群体的精神培育[11]。综上可知,以武术套路演练视角,其更多是强调“架势”的优美及劲力的流畅;而以对抗视角,则在更大程度上关注武术“招式”“技法”的基础作用以及直接应用。但无论从套路演练的视角还是从技击对抗的视角阐发,对于第1 类“势”的理解从根本上而言都是集中在身体表达的直接性,技术要求的基础性、简约性上。概言之,第一类观点认为“势”主要是武术习练过程中一种身体姿势的表达或对抗过程中简洁技法的应用。

“理有固然,势无必至”[12],除第1 类基础性、简约性的“势”之外,第2 类观点则认为“势”应将客观环境影响纳入进去。例如,“夫情致异区,文变殊术,莫不因情立体,即体成势也。势者,乘利而为制也,如机发矢直,涧曲湍回,自然之趣也”[13]中的“即体成势”;“虽有智慧,不如乘势;虽有镃基,不如待时”[14]中的“待时乘势”;“顺逆者,理也,理所制者,道也;可否者,事也,事所成者,势也”[15]中的“顺理成势”。可见“势”非空无所依,而有所乘也,也即要根据现实环境(时机、对手反应等因素)做出相应的改变与选择,上述讨论虽圄于文学论域之下,但却直指“势”之另一维度。具体到武学领域中则可理解为:在对抗过程中根据对方的进攻而选择合适的应对策略。这种客观变化(相对于主体以外都为客体)是一种动态的互动。如果说第1 种“势”的观点集中于程式性动作,那么第2 种则更多趋向于走势、态势,强调的是一种运动状态[16]以及将单一的进攻或防守转变为攻防兼备对抗活动。

在前述注重客体的“即体成势”基础上,第3 类“势”则更进一步将行为中的活动主体融摄进去,其认为“势”不仅是基础性、简约性以及“因体而作”的实践,更是需要身处具体场域中的主体通过“自发性”的实践意识实现设定的目标。同时,该行为实现“从无到有”的过程大体遵循以下发生路径。首先,“知其势而以一身为之,此治天下之大原也”[17],知其势而躬其身,实乃天下之事所成之大要,故第一步应为“知势”,这是前提与基础;同时,“吾所为言势者,言人之所设也”[18],也即在“知势”的前提下,要学会发挥主体的能动性主动“造势”,如此可引诱对方入我之“势”;“造势”之后进一步“乘所造之势”,也即“故善战者,求之于势,不责于人,故能择人而任势。任势者,其战人也,如转木石”,这里的“任势”即是“乘势”;最后实现“夫地利胜天时,巧举胜地利,势胜人”[19]所描述的“胜势”,进而达到以势佐外,因势制权,求取机变,赢得胜利。具体到大枪武艺的对抗中,持枪主体故意露出破绽,制造可被攻击的空隙,引诱对方扎枪;在对方扎枪之时我已早做好革枪(革开对方枪器,以下皆同)准备,只需待对方戳枪势尽之后革枪即可。可见,第3 类所描述之“势”不仅与现实场景中行动的客观主体相联系,同时在这个过程中纳入主体的思维意识与战术思想,从主体出发,进而实现“知势—造势—乘势—胜势”的四维向度串联、展现出知势而为、逆势而上、应势而动的中国传统哲学思维智慧。

1.2 “势”之观念的重新确立

不同学者对“势”的理解是不同的,产生这种思维差异的原因可能在于研究者站的角度不同。例如,有的研究者专攻武术套路,那么其观察“势”之观念的视角就会无意立足于姿势、招式以及型法层面;文学论域下则更多关注的是场景之中客体的变化以及因体成势的可能;军事武艺出身则会直接考虑“势”与兵法相融,进而做到“不战而屈人之兵”。可见,历史背景下的“势”之观念虽丰富,但相关研究却偏于一隅,重“偏势”而略“全势”。因此,为更好展现“势”之全貌以及为明代“二十四枪势”的复原奠定理论基础,本研究在前人研究基础之上,根据吴殳在《手臂录》提到的“立下即是”“用而后成”以及“摆以诱人”三语[1]96(吴殳虽提及但并未对其展开论述与解读),将“势”这一观念重新确立为“一体三层”的多维结构,即“势”是由3 个层次构成,分别为基础层的“立下即是”之势、中间层的“用而后成”之势以及延伸层的“摆以诱人”之势。三层次之“势”犹如一颗石子在水中激起的层层涟漪,由内而外、层层递进、相互联结、彼此关系,共同构成“势”这一集合性的完整观念。

具体而言,“立下即是”是“势”的最内层,可对应于第1 类观点,即专指那些简洁性、直接性以及基础性的武术动作,就某种程度而言可等同于武术之中那些可直接应用、不包含战术思想的“招式”。例如,拳法中的直、勾、摆三拳,腿法中的正、侧、后踢以及长短兵竞技项目中的“前刺”招式。“用而后成”对应于第2 类观点,即武术中的“反应类”招式。例如,双人对抗中先格挡或者闪避对方攻击之后,再出招攻击对方的这个过程中“格挡/闪避+攻击”所形成的连环便是“用而后成”,即此类“势”不具有直接攻击行为,更多体现的是“军争之难看以迂为直以患为利。故迂其途而诱之以利后人发,先人至,以知迂直之计者也”[20],也即《孙子兵法》所言的“后发制人”。第3 类“摆以诱人”在前述两层基础之上增加对抗中战术思维和格斗意识的应用,这种“势”要求攻击方具备主动态势,思维跳跃灵活,在对抗中主动应用各种战术思想尽可能调动对方的行为,采取“先诱后取”之法“请君入瓮”,进而击败对方。这一层面的“势”之思想内核与杨建营[6]在武术技法分层研究中针对第3 层技法提出的以逆向思维为特点追求技击之道相契合,是一种传统哲学智慧、兵学思想与武术技击对抗行为的深度融合。

应注意的是,以上针对“势”这一观念确立的“一体三维”之三重诠释,并非以西方形式逻辑中非此即彼式的直线思维理念将各层次中的“势”割裂开来,相反是以一种“整体一元”的中国传统哲学思维进行统摄,三层次中的“势”相互关系、彼此联结、层层递进,共同构成新时代武学研究中“势”的整体观念。实际上,学界所存的任何分类方法都存在这样或者那样的缺陷,正如有学者指出:““势”作为综合的存在形态,既无法仅仅通过单一的认识环节加以把握,也难以在不同认识环节彼此相分的形态下得到展现,唯有当不同的认识之维以“势”做为共同指向而相互关联之时,“势”的整体形态才能被揭示和敞开”[21]。因此,明晰事物分层、分类研究并非最终目的,其最终指向是为更好地认识事物内在机理与结构。如此,对于“势”的理解也会从单维走向多维,从非此即彼走向融合贯一。

2 大枪武艺“二十四势”的复原与解读

2.1 “立下即是”类枪势复原与解读

“立下即是”类枪势主要指二十四势中基础性、简单性以及可直接使用的枪术势法,为其他枪势之“元”。主要包括:夜叉探海势、指南针势、四夷宾服势以及十面埋伏势四势(见图1)。其中,夜叉探海势为行军持枪势,也即备战型枪势,其余三势为应战型持枪势,分别对应于上、中、下3 个方位,是二十四势枪法中的开首三势,也是最为基础性、简单性以及可直接应用的枪势。

图1 “立下即是”类枪势

1)备战型持枪势。

(1)夜叉探海势。该势名曰“行立看守”之法,主要用于行军过程中的站岗与巡逻。为更好理解这一枪势,还要回到明代对大枪制式的记录中去,吴殳在《手臂录》中曾对大枪的制式做过记录:“(大枪)最轻不可下五斤”(换算成现在的单位,约3 千克)“以九尺七寸为定式,战场、游场借用此器”(换算成现在的单位,约3.1 米),可见,游场中的大枪最短都为3 米,最轻为6 斤。战场中为凸显大枪“一寸长一寸强”的优势,以及为与相关战阵兵器进行配合增加威力,其长度必然会更长一些。由此而言,要一个士兵在巡逻站岗之时长时间以战场对峙的持枪势拿枪,必然会消耗体力;反之,如果将枪竖起携带,在遇到敌情之时,又不能及时变为对敌的持枪势。正是出于上述两方面考虑,夜叉探海势采取腋下持枪的方式。一方面士兵能够减轻在巡逻之时枪式本身带来的负重压力,另一方面在敌情突发之时又能随时变势以应对。这也是夜叉探海势为何为“持枪行立看守之法。遇敌变势,随机应用,无不中节”的原因。当然,通过夜叉探海势亦可在一定程度上窥探为何明代所绘大枪“二十四势”中持枪者多采用“漏把”姿势,这与明代大枪的制式风格有着密切联系。概言之,夜叉探海势是为了方便战斗与行进而采用的腋下持枪的姿势,是“行军”采用的持枪势,是二十四枪势中的基本持枪势。

2)应战型持枪势。

(1)指南针势。《纪效新书》云:“乃上平枪法,其类近乎中平,而着数不离六合之变。用心演练,二十四势可破其半。”[2]205指南针势为基础持枪势中的上平枪,其用法与中平枪(四夷宾服势)很相似,都是注重变化的枪法,只不过该势持枪位置在腰部以上。同时,根据吴殳所言该势“大抵短降长,枪头宜高”可知,一般短枪多用此势,且持枪时枪头宜微微抬高。这样做的原因有二:一方面可以在一定程度上避免戳击敌人上半身时被动与敌人形成“×”字形枪器交叉,进而利于我方攻击;同时,采用此势高平持枪可有效在对敌之初就实现对我方上半身的防御,进而逼迫敌方在攻击之时只能进攻我方下部,而此时我只需将枪头随时放下或变化成其他枪势防御即可。可见该势可在一定程度上实现压缩敌方攻击范围、封锁敌方扎枪方位的目的。概言之,该势是基础持枪势中的上平枪,变化方式与中平枪类似,持枪目的主要在于压缩敌方攻击面积。

(2)四夷宾服势。古诀云:“乃中平枪法,作二十四势之元,为六和之主。”[2]204从古诀可知,该势是二十四势最为基础的枪势,也是其他枪势变化的源头之势。就持枪方式而言,该枪为中平枪,即持枪于腰间,枪器需与地面平行且“枪尖在左,开前门”[1]94。应注意的是,该势的“枪尖在左”与边拦势中的“里把门”并非具有相同意义,该势枪尖在左的同时,枪器平行于地面,而边拦势则是枪头有斜向下之意,有战术思维的融入。就攻防角度而言,四夷宾服势中平持枪,敌方很难与我方枪器形成有效“×”字形接触点,进而难以革开我枪,利于我方“贴杆深入”;就身法而言,此势实现我方枪尖、脚尖以及鼻尖的三尖相照,利于我枪戳革发力。同时,枪器在腰间中平位置可兼顾上下左右方位来枪,且其后续变化丰富。正是基于此,在大枪对抗中此势被认为是“枪中之王”且妙变无穷。

(3)十面埋伏势。该势“乃下平枪法,门户紧于上平,机巧不下中式,精于此者诸势可降服”[2]206。该势为下平枪,为遇敌持枪之势,可直接发枪戳敌。就技法细节而言,十面埋伏势持枪者的枪器高度要低于四夷宾服势,即要位于其正下方与其形成同一垂直面,并尽量缩短与敌方枪器的垂直距离,进而压缩敌方革枪发力的空间。如此一来,中平枪很难革开我方枪器,但我方却可以很容易从中平枪下发扎(扎击敌方),这正是吴殳在《手臂录》一书所言“子午枪”。同时,此势的变化以及技巧也并未因位置的变化而减少,相反,我方枪器置于敌方枪器下方,给敌方造成更大进攻威胁。正如程宗猷所言:“彼立中平,我即立此势,以枪入彼枪下,可拿即拿,可拦即拦,革开发戳,彼不能守待矣。”[1]96可见,此势破中平枪,是“立下即是”枪势中相当有进攻威胁的枪势。

概言之,备战型枪势与应战型枪势是“二十四势”中典型的“立下即是”类枪法,虽势法简单直接,但却是二十四势中最为基础且很重要的枪势,能在备战以及应战两种状态下给敌方造成态势上的威胁。换言之,也正是其简约性的持枪姿势决定了其后续枪势变化的多端,同时,后文所阐述的“用而后成”以及“摆以诱人”中很多势都是由上述四势变化而来。

2.2 “用而后成”类枪势复原与解读

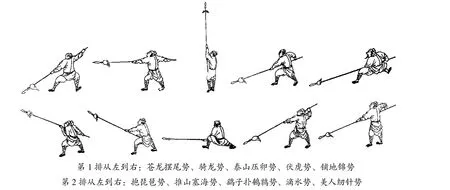

如前述所言,“用而后成”之势具体到“二十四势”枪法主要指在对抗过程中主体持枪者实现对客体进攻者的“后发制人”。具体而言,即我方没有主动戳枪,而是待对方戳枪而来时,采取闪避或者革开对方来枪之法,并在对方枪势几尽之时还扎。在大枪竞技对抗过程中采用“闪避/革枪+还扎”的化解思路所形成的枪势即为“用而后成”之势,即先应客体而动,后还扎以成。按上述逻辑,“二十四势”中符合“用而后成”之势思想的的枪势可分为两种。第1 类为“闪避+还扎”,如苍龙摆尾势、骑龙势、泰山压卵势;第2 类为“革枪+还扎”,如伏虎势、铺地锦势、抱琵琶势、推山塞海势、鹞子扑鹌鹑势、滴水势、美人纫针势(见图2)。

图2 “用而后成”类枪势

1)“闪避+还扎”势。

(1)苍龙摆尾势。该势“乃掤退救护之法,雷转风回,惊破梨花闪赚”[22]。该势从技法应用角度看应是“救护之法”,即在敌方来枪之时,我不革枪或因形势紧急无法做出革枪动作而选择先避其锋芒,待对方枪势进尽之时再以枪还扎。依照《手臂录》对该势的记载看[1]97,该势闪避敌方来枪之时在身法上有两种区别,具体选择哪一种身法闪避,要依照对方扎枪的深度。如果对方扎枪过深,我可采用“身大倒后”(身体大幅度后倾);如果不深,则“身不大倒后”。同时,在闪避过后即刻“雷转风回”以还扎。一般而言,因此势枪圈阔大,故其多用来应对敌方的闪赚枪法(枪圈紧小、紧密),也即“身大倒后,胸着右膝,以避螣蛇梨花”(枪法中的多次串扎技法,作者另有专文论述),除此之外,可“身不大倒后,则踮步进敌”。应注意的是,该枪势因身体后倾,故前膝有所暴露,在应用此势之时,要注意还扎的速度以及对我方膝关节部位的防护。

(2)骑龙势。该势为“拗步枪法”[1]100(出枪与脚步同边),乃二十四势枪法中攻击距离最远的枪势。同时,该势也是其他枪势变化的杀势(戳枪势)。就戳枪距离而言,此势并非定步戳枪,而是跨步戳枪,跨步可分为斜跨步与侧跨步,手上戳枪加脚下跨步,故其戳枪距离最远;就其技法而言,即跨步闪避而后戳枪发扎;就应用层面而言,其与苍龙摆尾势有异曲同工之妙。苍龙摆尾势采用身体后倾闪避发扎,而此势则是左右跨步闪避发扎,其都应用于躲避敌方手法紧密的戳枪,从而在前后左右之间,形成“摆尾”与“骑龙”,由此也可观其命名十分生动形象。

(3)泰山压卵势。该势是很多学者以及民间拳师困惑之势,因为从枪势图看,此势枪头指向天空正上方,按照正常的逻辑其不具备任何技击思想,但经过笔者对其进行技法复原后发现,该势在实际应用中并非一定要将枪垂直举起,在这里枪势图之所以绘画如此,是为了更好地让读者理解该势是蓄势“劈打”“劈压”敌方枪器之意。其虽列为枪势,但实际是吸收了棍法的劈打类技巧,正如吴殳所言“朝天、压卵,今峨眉绝不言之,盖棍法耳”[1]116。之所以将此势纳入进大枪“二十四势”,可能因自古就有“兼枪带棍”之说。同时,通过枪势图中持该势的士兵“身中变异(前脚抬起),任他埋伏地蛇冲”可知,其目的在于闪避敌方的地蛇枪(铺地锦势)。同时结合古诀所云:“乃鹰捉兔之法。”[1]116(老鹰从上往下捉兔)因此,该势可完整理解为:在闪避敌方地蛇类来枪的同时,从上往下劈打开对方枪器,扎枪。

2)“革枪+还扎”势。

(1)伏虎势。此势“乃六封枪法,斜倒硬上如风”[2]223,故伏虎势枪头应在左,同时根据《手臂录》记载:“铁牛”打来,我进后足于圈外,定其股使不能起,是为“伏虎”之正用[1]112,“骑龙”与此大意相同,但“骑龙”脚步大,两手托满,不虚灵[1]112。依此可大致判断伏虎势是可以克制铁牛耕地势的,且其步法与骑龙步类似,但比其更加灵活。具体而言,铁牛耕地势类似于棍法的上下劈打(下文有论述),因此,在敌方用铁牛耕地势之时,我则进后足于侧方(我方圈外)革开对方来枪,并直刺其前膝,这是伏虎势的技术应用。同时,又由“伏虎枪地蛇枪破”[1]106可知,地蛇枪克制伏虎枪,而地蛇枪即铺地锦势,该势为贴近地面方式的戳枪,由此可判断伏虎势革枪时,其枪头的位置应不会放很低,故这也是为何其无法革开地蛇枪的原因。进一步分析“夫伏虎枪是左海马,必以地蛇脱之”[1]106可知,既然伏虎枪为左海马,那么其手法应与“海马奔潮”(见滴水势解读部分)类似,即持枪后手多高举于头顶。综上,结合枪势图将伏虎势的技法复原为:持枪势,枪头在左,敌方戳枪进,我方向圈外移步,同时后手架起革枪,革枪毕立即戳枪。

(2)铺地锦势。在对伏虎势进行复原的基础之上,铺地锦势的具体概貌亦逐渐向我们展示开来。《纪效新书》云:“乃地蛇枪法,起手披挨急刺,高来直擦难饶,若他滴水纫针穿,苏法死中反活。”[2]211由此可知,铺地锦势即地蛇枪,该枪势受制于滴水势以及美人纫针势。同时,又由《手臂录》中“‘白牛’放下手蹲坐即此势”[1]106(白牛转角即抱琵琶势,见抱琵琶势)可分析,该势的持枪势应将枪器放置极低;进一步由“冲斗此势用偷步进,即鸭踏步也”[1]106可知,该枪势应用步法为鸭踏步,即蹲身盖步前进;最后根据“此势革枪只用‘摩旗’手法,故曰披挨直擦”[1]106可知,该势手法并非“转阴阳”,而是用身体带动我方枪器以“摩旗”(见太公钓鱼势详解)手法革枪。结合枪势图,依据上述分析,可将铺地锦势复原为:此势为鸭踏步蹲坐下平持枪,在敌方戳枪来时,我依靠摩旗手法革枪,随后戳枪。

(3)抱琵琶势。该势“乃白牛转角枪法,非在场可立之势,但向急枪时有所用之”[2]217。所谓“抱琵琶”即持枪的姿势像抱着琵琶一样,两个胳膊前后紧贴双肋,在敌方来枪之时我并非手转阴阳革枪,而是采取身体转动带动持枪手整体转动革枪。这种革枪方式就像白牛扭动其犄角一样靠身体带动,而非单个部位运动。如古诀所言,该枪势并非“在场可立之势”,因为其两手臂贴肋,无法实现灵活转动手腕革枪,故在场“不可立”(不实用)。因此,该枪势主要作为“急枪所用之”,即当对方革枪较猛,来枪较急之时,我方无法及时做出革枪动作,这时可以采取收缩持枪两臂贴近身体肋部,转动身体带动手臂革枪,以达应急之效。采用此种方式革枪,一旦有效隔开敌方,敌方枪器必然大开(身体的转动在革枪动作中得到极大放大),后续便可以使用青龙献爪势等远距离攻击方式进行反击。同时,又由古诀“(该势)手法放尽即是‘撩’,蹲坐即‘埋伏势’,放下手即是地蛇枪”[1]102可知,此势在“二十四势”中也是转换比较丰富的枪势。

(4)推山塞海势。古诀云:“乃护膝枪法,高来摇旗挨捉,低来铁扫颠提,中来如箭有虚真,可用铁牛耕地。”[2]224其中“高来摇旗挨捉”即是以摩旗手法革枪。同时,结合图示可对该法进行复原:护膝枪法持枪势为后手在前膝处持握枪根,身体微坐;如敌方扎来高枪我则用摩旗手法革枪,扎来低枪则采用颠提手法革枪(后手持握枪根提高),中来扎枪则变换为铁牛耕地势劈打,上述3 个方位革枪之后都加以还扎枪。就革枪方式讲,该势变化性较大,该势的摩旗手法革枪与明代单刀革枪极为类似,在理解该势时可结合单刀中左右定膝势[23]加以理解。具体而言,单刀定膝势革枪亦是采用此类身法持刀,敌枪扎来,我变为低看势,这个革枪过程主要是利用身体的转动带动单刀进步或退步革枪。可以说,推山塞海势与单刀手法中定膝势有异曲同工之妙。

(5)鹞子扑鹌鹑势。古诀云:“乃拨草寻蛇枪法,高接虽用缠拿,逢中披擦直过。倘他绷退还枪,滚手中平一剁。”[2]225上述古诀阐明该势的实践场景以及具体用法。首先,该势是拨草寻蛇枪法,何谓“拨草寻蛇”?按照字面意思来理解即用枪拨开地面上的杂草来寻找蛇,而根据《少林棍》中“左右拿看八字行,此言即拨草”一语以及《手臂录》中“不进右足八字打者,拨草寻蛇也”[1]109可知,“拨草寻蛇”即按照“八”字的形状左右挥舞。同时,又根据“逢中披擦直过”[1]109一语可判定,该势革枪应该是摩旗手法。故结合上述古诀,将该势复原为:当对方高平枪扎来之时,我先用缠枪泄其劲力,后用拿枪封其劲路;中平来枪之时,我则按照“八”字形的运动轨迹运用摩旗手法实现左右革枪。而当对方想退枪逃跑之时我则枪杆转阴阳的同时向下劈打敌枪,最后戳枪。

(6)滴水势、美人纫针势。此二势都为“尽头枪”,即革枪时枪头贴近地面。除此之外,这两势在革枪手法以及应用技巧上有异曲同工之妙,且二势都是当前民间拳师应用最多的两势,故将其置于一起解读与复原。首先,滴水势“乃是颠提之法,顺手凤点头”[2]214。其中,颠提技法即枪圈阔大的革枪方式,“凤点头”又名“蜻蜓点水”,是以枪尖点扎敌手的扎法。同时,按照《手臂录》所载“此势后手阳仰过头,后踮步于圈里进,枪头‘提’至彼前手,即胜”[1]99可知,此势完整的应用过程即以颠提之法革枪,同时踮步抢进,革枪完毕后扎对方前手。同时,滴水势和跨剑势可相互组合,“滴水和跨剑,即海马奔潮”[1]99,也即滴水势革枪完毕之后,再用跨剑势从圈外扎枪。美人纫针势革枪手法与滴水势相同,都采用“后手卷而阳,前手覆而阴”,不同之处在于滴水势“后手阳仰过头”,幅度较大,而美人纫针势后手只需“后手卷而阳,在右肋下”[1]101即可,两枪势都克制地蛇枪(铺地锦势)。当然,除了上述手法不同之外,在革枪点位上亦有区别,滴水势用于革圈外地蛇枪,美人纫针势则是用于革圈里,这也就能理解为什么滴水势在革枪之时需要将后手枪把高过头顶,其目的在于增加枪头活动半径,从而利于其从圈外革开敌方所来地蛇枪。

2.3 “摆以诱人”类枪势复原与解读

先诱后击,乃兵法之道。“摆以诱人”类枪势与前述两类枪势相比较而言,其最大的特点便是“诱”字,也即在招式、型法之间注入了格斗意识与战术思想。如果说“用而后成”类枪势讲究的是应客体而变,那么“摆以诱人”类枪势则更加注重从主体出发,诱导客体进入我方陷阱,而后击溃对方。具体到研究所对应的枪势中,“诱”之战术思想主要表现在4 个方面,即佯攻之诱、诈败之诱、守弱之诱、惊取之诱。佯攻之诱的枪势包括灵猫捉鼠势、闯鸿门势、太公钓鱼势;诈败之诱的枪势包括青龙献爪势、白猿拖刀势;守弱之诱枪势包括边拦势、跨剑势、铁翻竿势;惊取之诱的枪势主要包括朝天势、铁牛耕地势(见图3)。

图3 “摆以诱人”类枪势

1)佯攻之诱。

(1)灵猫捉鼠势。灵猫捉鼠,猫在灵活,鼠在谨慎,如何发挥猫之灵性,“诱鼠出洞”乃此势之秘钥。正如古诀云:“(此势)乃无中生有枪法,进步虚下扑缠,赚伊动使梨花,遇压挑天冲打。”[2]218“无中生有”即指敌方像老鼠一样谨慎,防守十分严固,不漏破绽给我,我需要发挥自我的主动性调动敌方,诱其出破绽。采取的方法有“进步虚下扑缠”,即前脚进步后脚跟步,微微向下劈打敌枪佯攻(此时要尽量给对方造成我想劈打之感觉)。此时观察敌方反应,如果敌枪不顾我方劈打,想快速迎枪扎我,我则使用缠拦或者缠拿革敌方枪;如果敌方此时试图革枪,我则使用圈串手法(赚伊动使梨花),绕开敌枪发扎;如果敌方换枪位横压我枪,我则先挑枪后劈打。我方之所以能够应敌而变,在于已经提前有所预设,故可灵活根据对方的变化而选择大枪进攻形态。如上所述,该势一般用于对抗十分谨慎的敌人,其要点既在于我方向下劈打的佯攻态势,也要像猫捉鼠一样灵而不滞,如此才能真正调动起如“鼠”一般谨慎的敌方。

(2)闯鸿门势。据《纪效新书》记载“(此势)乃抛梭枪法,身随枪进,闪坐剁拦,捉攻硬上,经曰六直,妙在其中”[2]222可知,此势主要采用抛梭手法,也即持枪之手要如同织布机的梭子一样来来回回佯装刺击、试探、引诱敌方,在试探过程中要注意身体随枪而行,步步逼近敌方不要脱节,在到达戳枪的最佳距离时,才采取“闪坐剁拦,捉攻硬上”的方式攻击敌方。就技术细节而言,在整个枪势应用过程中要做到枪头、枪根、前肩、后肩、前脚、后脚皆在一个水平面,即六直[1]140。如此,敌方便很难革枪近身,这是该势身法妙处所在。进一步深析,根据记载该势的后半段文字“故用长以短,节节险嫩,就近身尺余,法便不老,彼见我长,安心欲使我进深无用,我忽节节短来,彼乃智屈心违,仓促使彼对我不及。此用长之妙诀。万古之秘论也”[2]222可知,该势在“抛梭”过程中主要依靠“用长以短”实现势险,进而将敌方笼罩在危险的境遇下,促使其感到“智屈心违”而不知所措。应注意的是,上述的“节短”“用长以短”并非将长枪缩短为短枪,而是指用枪刺探的往复距离要短(要像梭子一样来回将枪在敌前试探),不要草率“孤注一枪”深进敌方,如此才能保证我方枪势“险嫩不老”,不被敌方有空隙可乘。笔者在现实对抗环境中发现,当对抗中一方采取上述“用长以短”的抛梭枪法之时,另一方往往在心理层面会感到害怕而不知所为。其原因在于:在敌方的反复佯攻试探下,被“势险”笼罩的一方很难判断对方真实意图,故不敢贸然出击(如同身在鸿门宴中,提心吊胆),而在反复之间,一方不断压进,另一方便很难抵挡住。同时,对于该势的理解还可与太极拳中的拔根技法相较:在敌方被我方拔根而起之时,对方往往因恐惧而不知所为,这时正是我方攻击的好时机。具体到该枪势中则是通过“抛梭手法”佯攻造势,诱敌误判,最后实现成功戳枪。

(3)太公钓鱼势。该势“乃摩旗枪法,诸势可敌,轻挨缓捉,顺敌提拿,进退如风,刚柔得体”[2]226。如果说闯鸿门势是在前后方向实现佯攻之诱,那么太公钓鱼势则是专注于左右方向上的佯攻之诱。如上述古诀所云,该势是采用摩旗手法革枪或者诱敌,即两手在拿、拦之时不转手腕,而是采取像挥舞旗杆一样呈“八”字形(亦作“人”字形)的手法。具体到本枪势中,更多则是采用该手法在敌方枪杆两侧来回挥舞试探、引诱敌方革枪,一旦敌方上当,我方则既可“轻挨缓捉”又可“顺敌提拿”,应注意的是左右挥枪虽不转腕,但其枪圈同样不应太大,太大则会影响我方革枪与戳枪的速度。前述“用而后成”类枪势中铺地锦势、推山塞海势以及鹞子扑鹌鹑势在革枪中均有用到这种手法。不同的是,此势不仅将该手法用于革枪,且将其用在诱敌之上,实现诱敌与革枪的合一。除此之外,该势还是一种十分典型的防御姿势,即该势持枪之时便将枪头轻微抬起,这样不管敌方在中平方位如何攻击我方,都会直接与我枪实现“×”字型交叉,省却了我方在革枪之时建立革枪交点的抬枪动作,故而利于我方直接做动作防御,这也是为何吴殳在《手臂录》中言该势“进退如风,刚柔得体”[1]103之原因所在,实乃姜太公钓鱼,愿者上钩也。

2)诈败之诱。

(1)青龙献爪势。该势是二十四枪势中被民间以及学界认知范围最广的一势,亦多称其为单杀手。按《手臂录》[1]98言,将其技术要点复原为:扎枪之时后手必须深至前手前,前手同时置于后手之下。这样做是为了扩大扎枪的距离,同时在扩大扎枪距离时又时刻警惕“尤或救不及,前手洒向后过也”(扎枪过“老”)。因此,在用此势之时,既要“十二分硬枪,一发透壁”[1]42,又不能“手太猛,足不进耳”[1]98。进一步思考,如果该势仅仅是简单意义上的扎枪之势,历史上的诸多武术名家以及军事将领绝不会将其置于如此高地位,笔者也完全可以将其归为“立下即是”之势,而之所以把该势置于“诈败之诱”之类,是因为该势不仅仅如大众认知一般,仅作扎枪之用,相反,扎枪仅是该势最后所呈现的杀势动作,而其秘在“诱”,“诱”在诈败。所谓“诈败之意”即在对方攻击势头正盛之时,我方先佯装体力不足或惧怕敌方,先作后退避其锋芒,进而在表层给对方造成我方溃败假势,但此时我心理层面却时刻预备攻击,在对方大意放松警惕之时,我方则找准时机,一发透壁。该势所含战术思维正是吴殳所言的“会家难扎,我先作退意,发猛枪扎之,中不中急跳出”[1]57。青龙献爪势暗藏战术思维之秘正合于此,世人多不知。

(2)白猿拖刀势。古诀云:“乃佯输乍回枪法,逆转硬上骑龙,顺步缠拦掤靠,迎封接进弄花枪,就是中平破也。”[2]216通过分析古诀可知,该势应用的核心思想是“佯输乍回”,而“佯输乍回”精髓在于“拖刀”,即先向后坐身假装败阵(枪要故意被革开在地上),而后采用骑龙步“逆转硬上”。逆转硬上的过程中,如果敌方枪头的位置在我方圈外则可以采用缠拦(先缠枪后拦枪);如果在我方枪器上方,则可往上“掤靠”(往上崩枪);如果在我方圈里,则用“封”(拿枪)。该势与苍龙摆尾势在用法上有一定相似性,都是应对敌方枪圈紧小类的革枪以及威胁较大的戳枪。不同的是,该势在应用中融入“佯输”战术思想。同时,“佯输”的战术又进一步决定了其身法必须存在“乍回”,也即在身体后退抽枪的过程中便带有前进的契机。故从某种角度而言,该势非常讲究利用身法摆脱敌方对我方造成的威胁,其与苍龙摆尾势都属于二十四势中枪圈阔大的枪势。

3)守弱之诱。

(1)边拦势、跨剑势。边拦势与跨剑势在技战术方面具有极大相似性,故放在一起比较研究。首先,边拦势“乃里把门封闭枪法,守门户有缠提、颠拿、闪赚、上穿指股袖,倘他出马一枪迎,抱着琵琶埋伏”[2]208。“里把门”决定了边拦势主要开内门(圈里)诱敌,可选择的革枪以及扎枪手法较多,采用此势之时如果遇到紧急情况,可变为抱琵琶势(见抱琵琶势详解)应急。其次,跨剑势与边拦势不同,其“乃裙拦枪法,大开门户诱他来”,即把枪头放在内门处,开外门诱敌,在双方交手过程中亦与边拦势一样,应敌方变化而采取多种革枪与戳枪方式。上述两势一左一右,皆为诱敌之势。除此之外,在诱敌过程中应以“守弱姿态”为主要对敌表现,所谓守弱即“假装自己弱势”,具体到上述两枪势中,则要表现出在故意与无意中有意暴露自身弱势(内门或外门的空虚),进而吸引敌方来攻击,这时一旦敌方上当,便可以蓄势完成革枪与戳枪。

(2)铁翻竿势。古诀云:“乃外把门枪法。一截二进蛇弄风,扑着鹌鹑不放松。”[2]209该势与裙拦枪法的门户观念一致,都为“外把门”枪势,即开外门诱敌。不同的是铁翻竿势属于“黄龙飐杆”枪法,即革枪不用手上动作实现拿拦,靠腰力摆动枪杆革枪,这也是古诀中所记载的“截”,“截枪”之后“进”,所谓的“进”即在截枪成功后立刻上后脚抢进压住对方枪器使其不能起,此即“右拗步打”,也称“扑着鹌鹑不放松”。该势步法(进后足)与“拨草”手法结合即是前述的鹞子扑鹌鹑势。该势由于在诱敌革枪之后迅速进后足,故在一定程度上延伸攻击距离,因此此势多被用来“以短降长”。

4)惊取之诱。

(1)朝天势。如果说闯鸿门势实现前后方向“佯攻之诱”,那么朝天势则更注重上下方位的“惊取之诱”。如古诀云,该势“乃上惊下取枪法。摇旗扫地铁牛耕,哪怕他拖刀诡诈”[2]212。由此可知,该势有两种应用方式:一种是“上惊下取”,即先采取高枪惊扰对方上半身,引诱对方举高枪革枪,对方被调动之后可以采用“摇旗”“扫地”“铁牛耕地”等方式调转枪头或劈或扎敌方下半身;另一种则是在我采取惊扰敌方之时,敌方若没有反应或者反应较慢,可以直接发扎,直取敌人上半身,“哪怕敌人拖刀诡诈”,也即不怕敌人采取白猿拖刀对我进行下平枪的“诈败之诱”。

(2)铁牛耕地势。该势与前述的“闪避+还扎”类技法中的泰山压卵势极为相似,都为劈打之势,不同的是该势融入一定的战术思维。古诀云:“乃急捣碓枪法,硬去硬回莫软,唯有此枪无空。”[2]213首先,该枪法的突出特点是“硬”,这里所谓“硬”是指劈枪之时势大力沉,劲力刚猛;同时在手法选择上有两种,分别是“硬枪捣碓,软枪捺弯”,即如果我方用硬枪劈打对方,则在劈打之后可借敌杆的反作用力弹起扎枪,如果我方枪杆是软枪,则可选择将我方枪器打在地上,而后根据枪器捺弯的反弹力起势发扎。上述是该势在技术层面的基本解读,除上述技法层面之外,该枪势使用的第二要点便在于其对节奏的控制。由该势之诀“我忽变大凶枪披剪他前手二尺甚妙”“此忽変故妙,深得用重大之神”[2]104可见,此势精髓之处在于其节奏瞬时转换,也即“忽变”。例如,在正常对枪过程中,我方突然打破当前节奏,以疾速劈打对方枪器,进而超出敌方正常预料扎击敌方,最后实现以“惊”取之。

鸳鸯绣出从君看,不把金针度与人[24]。“二十四势”在某种程度而言是历代习武者用枪经验的长期积累与总结,其内涵技理较多、哲思较广,故一直以来会者多对其内在技理保守,也因此导致缺少相应的学术研究对其展开基本的复原与解读。研究以“势”之观念为出发点,以“二十四势”为立足点,展开了对“势”之观念的重建与大枪武艺“二十四势”的复原。然而,随着对大枪枪势所存内在真义的考察与探寻,笔者越发明晰古人所立“二十四势”之本义所在。其正如《孙子兵法》中所言:夫势者,名一而变无数者也[18]。枪势又何尝不是如此,最基本的不过拦、拿、扎三枪也,却基于这3 个基本的技法演变出“立下即是”“用而后成”“摆以诱人”三层次的完整“二十四势”枪法体系,这不由令我们称绝。同时,在赞叹其智慧之时又逐渐明了,势在某种程度上可以方便我们学习技艺,但同时也限制住竞技对抗过程中本体所带有的自发性思维。因此,在对势有全面了解之后,更应提醒自身“行枪不可有势,势乃死法,存于胸中,则心不灵矣”。故后学者应在基本技法掌握的前提下,学会基于对手反应以及对抗环境的变化而做出自身的改变,只有这样才能灵而不滞、诱而不入、不破不立、既破又立,在破与立之间将大枪武艺推向更高境界。