传统武术四时观的文化形成与现代阐释

2023-07-22李守培米晓宇孙富强向春玉

李守培,米晓宇,孙富强,向春玉

(1.上海体育大学 武术学院,上海 200438;2.上海体育大学 中国体育历史研究院,上海 200438;3.广东科学技术职业学院 体育健康学院,广东 珠海 519090)

“时,四时也”[1]。四时之说早在春秋时期已逐步形成,至战国时期被广泛运用于天文历法中,并渗入那时的文化观念。伴随社会发展,四时融会广泛的社会内容,其代表的不仅是自然时序的更替,更是人类生命的节律,由此促成了自然时间观向生命时间观的哲学升华,发展出一种自然时间观与民族文化、人伦观念深度融合的文化创造,即四时观。这是中国人基于自然时序运行理解生命变化的一种独特文化模式,其在中华文明中的影响力不仅限于农事耕作、自然生产等与四时变化紧密相关者,还深层影响中国传统画论、诗论、中医、养生、音乐等。如四时观不仅在思维方式上影响中医理论体系的构建,还催生了李东垣的“重脾胃思想”、黄元御的“一气周流理论”等。

以四时观在中国文化中的发生发展为背景,传统武术于春秋战国时期逐步形成四时观,并由计时概念上升为文化观念,如《庄子·说剑》谓:“天子之剑……开以阴阳,持以春夏,行以秋冬;诸侯之剑……上法圆天以顺三光,下法方地以顺四时,中和民意以安四乡。”[2]伴随历史演进,传统武术四时观深刻影响了习武者的武技训练、生命理解、价值取向,这不仅体现在历代拳谱关于四时的各种表述中,也呈现于近现代的武术研究中,如有研究认为传统武术修习要“与四时相合”[3],“随四季变化的不同而变化”[4]。本研究围绕传统武术四时观的形成逻辑、哲学本质、文化内涵、现代价值展开探讨,同时融入时间生物学的现代阐释及辩证思考,以挖掘习武者领悟与体验迥异于西方线性时间观的中国传统时间智慧,反思中国人以“武”入“时”证“道”的独特生命样态,对于提炼展示中华优秀武术文化精髓具有一定补充,也是对党的二十大报告关于“坚守中华文化立场,提炼展示中华文明的精神标识和文化精髓,加快构建中国话语和中国叙事体系”的响应。

1 传统武术四时观的形成逻辑

1.1 习武者对四时的生活感知和文化承袭,是传统武术四时观形成的基本动因

四时从根本上说是一种自然时间观,春夏秋冬的有序循环是古人对四时的基本感知。在传统农耕社会,古人对时间的认知主要源自对生活的感知,如草木荣枯、寒来暑往、风霜雨雪等自然现象的变化,人们“引用”自然界这种周期性循环现象,构成了日常生活中的四时结构,指导着古代社会的劳作与生产,故《黄帝四经》认为“四时有度,天地之理也”[5],四时有度成为人们得以生存的关键。“寒来暑往”“春生夏长”等都是古人“通过自然界各种现象的消失和复归来获得对自然界变化的感知和度量,一起形成了人们对时间周期的经验性总结”[6]。同样,习武者的日常起居无不处于春夏秋冬变化之中,其对四时变易的生活感知潜移默化融入稳定且有序变化模式。《心一拳术》所谓“天有四时,以生长收藏,以生寒、暑、燥、湿、风,此五者之发,皆以时,则万物俱生;发皆不以时,则万物俱死;故生于四时,死于四时……是论关系吾身存亡之理,洵不诬也”[7]326,便是习武者基于对四时的生活感知而得出的论断。

人们在不断与四时对话的过程中,逐步获得对四时变化的规律性认知,并将之应用于农事、祭祀等广泛的社会活动中,使其上升为一种在社会上普遍沿袭的文化观念,成为中国人具体生活的文化模式。比如,人们在四时基础上细分出十二月、二十四节气、七十二物候等,显现出一种基于四时的文化魅力。习武者面对四时观这一普遍文化观念,自然加以选择性承袭,内化入传统武术的文化体系,逐渐发展出传统武术的四时观。比如,苌家拳以“中气”为核心,其“炼气诀”强调“操纵在手,变化从心”[8]45。进而,融摄四时理论对“手”进行阐发,指出:“日冬短夏长,春秋平,故中指属心,主夏,独长,火也。小指属肾,主冬,独短,水也。食指属肝,主春木。无名指属肺,主秋金。二指等齐,春秋平也。大指属脾,主土,旺于四时,兼乎四德,独当一面,故四缺其一二,尚能持物,若无大指,则无用矣。”[8]35只有“中气”能够运转得当,才能达至更好练习、技击效果。总之,寒来暑往,四时交替,习武者在长时间顺天应时的生活中,对四时的生活感知和文化承袭,构成传统武术四时观形成的基本动因。

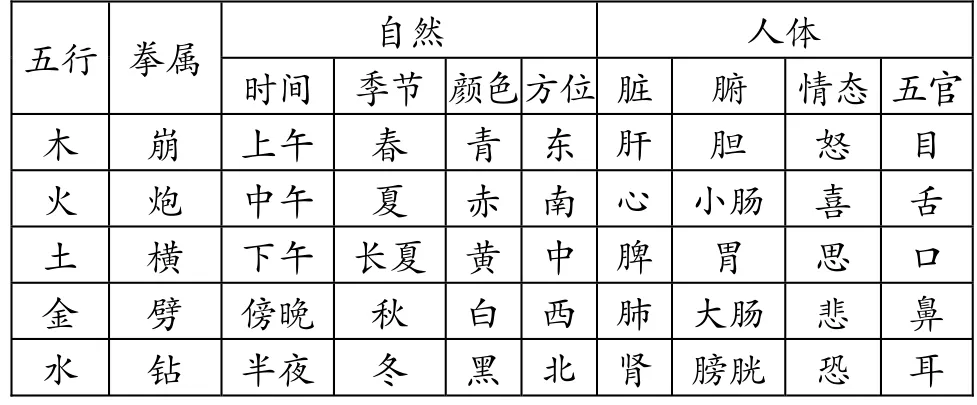

1.2 习武者对康养之法与技击之道的孜孜追求,是传统武术四时观形成的内在动力

习武者在四时流转中深入体会大自然的生命演化,将自然规律与阴阳理论等相结合,在自我与万物的各种关联中探寻相应康养之法,不断提升内在生命力。以四时与五行的融合为例,一些拳种基于中国文化的四时五行理论,将武术技术于四时基础上,做五行化处理,形成因人因时的辩证锻炼方法。比如,心意拳认为练功健身需要外在自然环境的五行(春、夏、长夏、秋、冬)跟身体内在的五行(肝、心、脾、肺、肾)统一协调,才能达到最佳效果。这实质是“天人合一”思想的延伸,并且依据相生的顺序,归纳出指导锻炼的“自然、人体、五行对应关系表”[9]141。(见表1)可见,在心意拳的文化系统里,四时与五行已完全融合起来,并将上午、中午、下午、傍晚、半夜等其他相关内容也四时五行化,打造出完整时空相融的生命模式。

表1 自然、人体、五行对应关系

技击作为传统武术的本质特征,同样与四时观深度相融。比如,四季拳将四季之风劲(即春之和风、夏之黄风、秋之金风、冬之朔风)融入拳法之中,并以经络学说和气功导引理论为基础,通过内修外练形成轻松柔软劲、粘缓运气劲、疾风速发劲、刚脆沉重劲四种劲力[10],显现出传统武术对天人合一技击之道的理想追求。或如鹰爪拳所谓“拳术家之奇正变化,及进退、虚实、动静,与兵家用兵相等。运用之妙,如天地阴阳四时循环无穷”[11],亦体现出四时观对传统武术技击之道的内在影响。可见,传统武术技击之道不只注重探索武术技术动作,更侧重融摄万物生命精神,进而不断提高自我生命境界。习武者正是以对康养之法与技击之道的孜孜追求为内在动力,在四时运演中细致入微地观照万物、体认生命、充实精神,建立起传统武术的四时观。

1.3 习武者对天地之理乃至生命本源的终极追问,是传统武术四时观形成的根本支撑

“天覆地载,万物悉备,莫贵于人。人以天地之气生,四时之法成”[12]55。习武者坚信人与天地万物根本相通,且“技可进乎道,艺可通乎神”,遂借由传统武术探求更为内在的天地之理,根本上是将自我投入以四时流转为基本特征的大化流行中,与四时变化相契相合。诚如《太极拳谱》所谓:“苟能参天察地,与日月合其明,与五岳、四渎华朽,与四时之错行,与草木并枯荣,明鬼神之吉凶,知人事之兴衰,则可言乾坤为一大天地、人为一小天地也。”[13]习武者唯有将有形空间投入到无往不复的四时流变之中,顺天应时、契之以节,才真正有可能在参天察地中体认天地万物间无所在又无所不在的理。

习武者基于四时运行对天地之理的探求,终极意义上实则是从武的维度对人之生命本源的追问。如形意拳家宋世荣所言:“练形意拳术者,是格物十二形之性能,而得之于心,是能尽物之性也,亦是尽己之性也。”[14]302《形意拳拳谱》亦指出:“孔子曰:冬至养其阳,夏至养其阴,吾善养吾浩然之正气,此皆修养正气之谓也。盖形意拳之原理,则培养天一之道,由后天而达于先天也。”[15]3同时,对自身生命本源的追问,又离不开对万物生命本源的思考。如《太极拳图画讲义》指出:“然四时行、百物生……自一而万,自万而一,即此圆是也。”[16]11从生命本源的角度出发,指出太极拳之圆表现的不只是习武者自身“一”的生命律动,而是四时流转中天地万物“自一而万、自万而一”整体和谐的生命律动,而习武者便是在与万物生命共感共振中明天地之理,成生命之事。总之,习武者着意于以四时的线条编织生命新秩序,便不得不展开对天地之理乃至生命本源的终极追问,而这恰好根本支撑传统武术四时观的形成。

2 传统武术四时观的主要内涵

时间问题是中国古代思想最根本的问题,对时间的认识和理解派生出来的思想观念,构成了中国古代哲学根本逻辑框架和思想特征[17]。因此,传统武术四时观不仅是习武者对于自然时序运行规律的一种深层理解,更是一种对于生命意义和人性本源的哲学思考,其核心便是要通过拳术修习实现自我与以四季更替为表征的天地沟通,也即人性与天道的贯通,其中深刻蕴含顺天应时、以时统空、无往不复、契之以节的思想内涵。

2.1 顺天应时的生命和谐观

“春生、夏长、秋收、冬藏,是气之常也,人亦应之”[12]315。这种顺天应时的思想是传统武术四时观所强调的最基本内容。如大成拳桩功强调“肝气旺于春,心气旺于夏,肺气旺于秋,肾气旺于冬。故在脏气旺季加强站桩,可有效补养该脏并祛其邪气”[18]196。这是因为“逆春气,则少阳不生,肝气内变。逆夏气,则太阳不长,心气内洞。逆秋气,则太阴不收,肺气焦满。逆冬气,则少阴不藏,肾气独沉”[12]6。这里展现出的是人与四时的协调关系,练武需顺四时之变。戴氏心意拳摩经磨胫的练习将此意涵表达得更为深入,摩经磨胫的轻重缓急要根据四季和身体情况的不同而有所侧重。具体说,春季重扶肝,夏季重养心,秋季重润肺,冬季重保肾,方法是在按摩到对应的脏区时,手的力度要大一些,速度要缓一些[9]121。可见,传统武术四时观重视人与四时相应相合,因人体生理功能随季节变化而自我调节,逆之则可能引起病变。

这种人与四时相应相合的顺天应时思想,根本上展现的是一种顺四时适寒暑的生命和谐观。但强调“顺天应时”的同时,亦不应忽视传统武术的“主动性”。如《行意拳详解》“晰分人体为二十四节气,比之以四时,凡四体百骸,一举一动,无一不可以阴阳分之。阴阳和,则体健而动作顺遂;阴阳乖,则体弱而举动失措”[7]342,以身体比附四时思想。或如《少林金刚拳》要求“‘子午晨昏练心神’,以不同时间寒、热、温、凉4 种气候转变磨练习武者的坚强意志和刚柔性格,使其能刚柔相济、阴阳平衡。同时,一天和一年的四季一样,春温、夏热、秋凉、冬寒,这四季也是练功者必须掌握的重要环节”[19]等,均为主动融入四时流变中,追求更佳修习效果。总之,传统武术积极顺天应时的行为,是对人体生理潜力在不同季节相应相合的积极调动,展现出一种张扬生命主动性的积极天人和谐思想。

2.2 以时统空的生命时空观

传统武术四时观具有广泛的文化关联,如前述四时与五行的融合不仅是传统武术的重大文化事项,在整个中国文化史上亦具有重大意义,因为这塑造中国人独特的生命时空观。代表时间流转的四时与可表征空间的五行相融合,将空间的有形实在投入到四季的生命循环中,形成一种时空相融、以时统空的生命时空观。在这种观念里,传统武术更重视时间,强调以时间统领空间,这在许多拳谱拳家的思想观点中均有体现。如《吴氏拳谱》“子午拳即手型、步型及身型对应子午十二方位(子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥)和五行学说(金木水火土),以子午站位加之五行方位、姿态与性能为基点”[20];八卦拳家程廷华认为:“学人欲练神化之功者,须择天时、地利、气候、方向而练之。天时者,一年之中有阴阳二气,四时八节,二十四气,一气分为三候,共七十二候。练时阳日起点往左旋,阴日起点往右转,大略言之,一日换一方向。详细言之,一时换一方向。”[14]172

传统武术以时统空的生命时空观,展现的是宇宙中无所不在的生命联系,强化传统武术对于万物生命的关注,而将天地万物生命精神统一于四时变化的时间流转中,又扩展了传统武术的生命体量。如形意拳谓“十二形实本天地万物化生之理,取世间禽兽之具有特能者,妙效其性能,摹效时久,自能精神入体”[15]5。当然,这种“精神入体”只是一种存贮,至于如何表达则全看以时统空之“时”的要求,这是理所固然、势所必然。此诚如《太极拳图画讲义》所言:“冬至之后,龙固潜而不动矣。至春,阳气发泄,百虫启蛰;龙,阳物也,安能久止而不动者乎!此即理所固然、势所必然者也。”[16]143

2.3 无往不复的生命变易观

《易传》极为注重无往不复的生命精神,甚至将其视为宇宙运行规律根本表现,谓“复:其见天地之心乎”[21]。这也是对四时精神的高度概括。以易理为据的传统武术,基于“生命存在”的整体认知向度[22],秉承这种无往不复的四时精神,并将其与生命精神相融合,构成一种无往不复的生命变易观。如永春白鹤拳《拳法总论》指出“四肢按四时之变化,变者变拳法,化者化势力”[23],也即人体四肢百骸乃至其内在生命劲力均在随四时循环而变化,故不同时段表现出来的拳法、拳势也有所不同。这种无往不复的变化是因为“推而至于四时……阴必转阳,阳必转阴,乃造化之生成,故能生生不穷,无有止息”[8]15。

首先,从生命变易角度,传统武术四时观认为,习武者的生命伴随四时流转而始终处于变易之中,因而在不同变易状态便需要不同的武技训练,以更好调适生命。比如,秘宗拳《六字内功效验歌诀》指出:“春嘘明目木扶肝,夏日呵心火自闭,秋哂定收金肺润,冬吹水旺坎宫安,三焦长夏嘻除热,四季呼脾土化养。”[24]其次,从无往不复角度,传统武术四时观认为,习武者的生命变易恰如四时循环,在阴阳互根、五行相生中展现出一种循环往复的特征。再如,《太极拳图画讲义》指出:“天地阴阳岂有停止时哉!如夏至,阴生,阴本静也;自阴生以冬至,阴气渐长,固未尝停止。即冬至之后,阳气渐长,阴气渐消……衰极即生,周而复始,循环不已……动极生静,静极生动。天地之气且然,况拳之运动乎。”[16]171当然,这种循环往复不是简单重复,而是变化之中有循环,循环之中有提升,故谓无往不复。总之,由于四时内蕴着行进、流转、变化、生生的意涵,传统武术无往不复的生命变易观根本上是一种在内外变化各依其性和各得其所的动态适应,其目的是在无往不复中对人之本性的寻求与复返,培养出一种生命的内在“精进力”。

2.4 契之以节的生命节律观

因为人类对时间的认知根本上是一种对“节”的体验,所以传统武术重视四时之节,不是对时间的无意义抽象归纳,而为在时间之流中更细致地获得生命体验、发现生命律动。直观来看,正如梅花拳“四时行功加减论”认为:“四时八节气候阴阳变化之不同,人之气血也随之变化不同……当遇到交节之时,身体如有疲劳,此换气也。气换神疲,神疲则身劳当减。”[25]即人体与四时阴阳变化有与之相应的节律性,在“交节”“换气”时,拳术练习也应随之停练、减练。或如八极拳习练“禁忌六‘天地灾怪’”指出,若遇骤冷、突热、雾霾等四季不正常和不符合二十四节气规律的自然现象,不可练功,不可怨恨、发怒,以免引起练功时的心神紊乱[26]。

“春夏秋冬四季不同者,时之景也。至拳之运动独无景乎……亦如四时之春夏秋冬也”[16]75。以武术阴阳转化、开合往来等运动变化比拟四时之景,在不同的时间之节中体验适时之“景”,感悟细致入微的生命之“节”,恰如陈鑫[16]所谓“因时制宜,中藏妙诀”。旨在探寻生命律动的传统武术认为习武者通过精心体察、契之以节,方可在大化之流中融会万物精神之特长,铸就自我独特的生命律动。这也是武当内家拳之所以要使“人体与日月星辰、天地万物、四时气候、地理等外在自然环境协调起来,从而达到人体自身与天地自然平衡”[27]的原因所在。如此,传统武术四时观便将自然万物纳入这种“节”的生命体验中,为习武者契合宇宙规律,体认生命精神,最大限度释放生命潜能,获得天人合一的极致生命体验提供路径。总之,传统武术契之以节的生命节律观,秉承“夫四时阴阳者,万物之根本也”[12]6的观念,视万物沉浮于同一“生长之门”,要求习武者悉心感知自然万物的生命节奏,使自我与万物的生命律动相契合,进而逐步接近甚至进入一种“天地盈虚,与时消息”的天人合一之境。

3 时间生物学视域下传统武术四时观的现代阐释及辩证思考

3.1 时间生物学

时间生物学是研究机体生物节律及其应用的科学。1950 年,伴随国际时间生物学会的成立,时间生物学开始逐步在诸领域广泛应用,并在康复养生、运动训练等多方面取得突出成就。时间生物学家将“生物节律分为超日、近日、亚日三种节律类型”[28]。超日节律周期小于20 小时,如心率;近日节律周期近似24 小时,如睡眠周期;亚日节律周期大于28 天,如月经周期。人体所有生理活动几乎均对应相应节律周期运行,而时间生物学以现代科学理论为支撑,探究生物节律变化的种种机制,为传统武术四时观的现代阐释提供科学视域。

3.2 时间生物学视域下传统武术四时观的现代阐释

传统武术四时观最基本的内容是“顺天应时”,即遵循自然状态下生物节律的变化,在四时流变中调养身心。比如,迷踪拳《六字内功效验歌诀》认为“夏日呵心火自闭”,戴氏心意拳则强调夏季及每日中午主心,此时养护心脏可得到更佳效果。这是因为按中医理论,“病在心,愈在长夏;长夏不愈,甚于冬;……心病者,日中慧,夜半甚,平旦静”[12]50。冬季与夜半是心脏发病的高峰期,夏季与午时则是心脏养护的最佳期。而时间生物学研究也指出:“冠心病患者遭遇心肌梗死事件和非心肌梗死事件构成比排列为冬季、春季、秋季和夏季……以上午、傍晚和夜间为多。”[29]证实夏季及中午心脏发病率相对较低,更适合心脏疾病的治疗与养护。可见,传统武术四时观“顺天应时”的思想并非无根据总结,而是对人体节律的科学合理认知,只不过是异于时间生物学等现代科学视野下,对人和自然关系的另一种表达。

传统武术的生命时空观注重时空相融、以时统空,如苌家拳认为“督脉行于背之当中,统领诸阳经;任脉行于腹之当中,统领诸阴经。故背为阳,腹为阴”[30]。将人体划分为阴阳两面,并根据太阳东起西落的变化规律,要求习武“早不朝东,晚不向西”[31],是为了保持习武时背部与太阳相对。一方面,可使背部督脉、足太阳膀胱经等接受阳光滋养,达到增补阳气、疏通经络、调和脏腑的功效。另一方面,出于攻防与健康的考虑,可避免眼睛遭受强光照射伤害。而时间生物学研究指出,光是调节生物节律与外界环境同步最重要信号[32],在高强度光照下可能导致眼部组织细胞损伤,引起各种眼部结构的病理变化[33]。同时,人体背部分布大量神经及免疫细胞,受阳光照射可调解中枢神经、促进血液循环、增强免疫能力。可见,传统武术的生命时空观发现了人与时空无所不在的生命联系,故将空间投入到生命变化之流中指导生命进程,彰显出较高历史合理性及现代科学性。

周期性变化是传统武术四时观与时间生物学对人体生物节律共有的基础认知。传统武术四时观认为,习武者在周期性循环中,通过适宜训练不仅身体技艺会逐步提升,同时可与生命精神相融合,于“无往不复”中实现对人之本性的寻求与复返。同样,时间生物学亦认为生命在循环往复的周期中,通过调适可整体呈现一种螺旋式、波浪式的发展趋势。如研究发现,人体肌肉力量存在明显昼夜节律变化,在24 小时周期中不间断强弱变化,但肌肉力量的峰值一般出现在傍晚,约17:00~19:00 时段[34]。因此,在日复一日的时间周期中,在此时间段进行适宜训练,可使肌肉力量提升至最佳状态。换言之,人体的器官、组织及循环系统,在日、月、年中都存在盛衰转变、阴阳交替的节律变化,这种周期性变化不是简单重复,而是变化中有循环,循环中有提升。可见,传统武术四时观对生命与自然界不断探索总结出的周期性规律,一定程度上与时间生物学的理论观点相契合,习武者只要循此合理养练,就可能不断提升生命精神,甚至实现对人性的寻求与复返。

传统武术四时观对时间的认知,根本上是一种“节”的体验,这与时间生物学的某些观点相一致。如研究发现:“哮喘患者的肺功能呈24 小时周期变化,约在下午4 点达到高峰,在凌晨4 点降到最低。”[35]故,在凌晨4 点左右病情相对严重。中医“子午流注”学说将此节律现象解释为,“肺之经气”本应旺于寅时,哮喘病使“肺之经气”流注不够,故寅时肺功能所受影响最大[36]。传统武术四时观将这种人体节律运用于养练中。如大成拳认为:“人身一昼夜营卫气血,寅时从肺经起,顺时而行,至第二天寅时又复合于手太阴肺经。”[18]196揭示了人体气血流注的时间节律,进而强调“寅时”是站桩的最佳时段,也是调动“内气”、大增“浑圆气”、提高功力和治病防病的最佳时期。可见,传统武术四时观对待生命并非一味“顺遂”,而是在高度归纳人体生物节律变化的基础上“契之以节”,在“节”的过程中把握生命、调适生命,以获取更细致的生命体验,这充分展现出科学性。

综上,传统武术四时观与时间生物学虽是以各自不同的方式诠释生命,但其目的均是为构建更好生命模式。从时间生物学的视域审视传统武术四时观,不仅看到其顺天应时的基本内涵,也看到其通过对人与自然的孜孜探索,积极主动认识自身,在以时统空、无往不复、契之以节中,协调着生命的进程与功能,展现出人的强大生命张力。但也要指出在时间生物学的视域下,传统武术四时观的某些方面也显现出其理论认知的不足,因此应透过现象看本质,展开更深入辩证思考。

3.3 时间生物学视域下传统武术四时观的辩证思考

1)整体与局部。传统武术四时观秉承中国传统文化所强调的“整体思维”,认为人与天地万物是一个整体,在生命节律方面,注重对自然与生命间关系的综合考量。如探讨阴阳、气血、五脏等的节律变化,均是将人与自然融为一体。时间生物学受西方原子论等学说影响,多以单个器官或一种物质的变化为研究对象。如认为从微观的DNA 复制和转录、酶催化的生物化学反应,到细胞、组织、器官的生长与修复以及人体的机能活动,都表现出明显的周期性变化规律[37],更加突出的是对单一节律的认知。比较来看,时间生物学虽对“整体”关注较少,但从“局部”出发,却实现了对人体机理的深入揭示和科学阐发。因此,传统武术四时观的进一步发展,理应在持守“整体思维”的基础上,细化“局部”研究,以形成更为内在且全面的认知。

2)时间与空间。传统武术四时观主张“以时统空”,以合于自然变化的“时辰”为时间标准,依自然时序调节人的生命进程,以发现更适宜的生命节奏。时间生物学则侧重从空间结构认识生命,从人体各方面、各层级、各维度对生物节律展开研究,其以24 小时等现代时间制度为标准,更多是为了确保人体各系统生物节律的准确性。比如,将早7 时至晚7 时定为白昼,晚7 时至次晨7 时定为夜晚,以观察说明人体昼夜变化24 时关于各时间位置基本固定[38]。然而,人的生命节奏与自然环境变化相适应,人为划分的时间脱离自然时序,模糊生命节奏与自然规律的联系。但也应看到,时间生物学从“空间”出发,对深入认识人体及生物节律机制有其独特价值。比如,前述苌乃周所言的“肺经”,其生理结构、运行机制究竟如何?可借时间生物学深入剖析。因此,传统武术四时观可借助时间生物学理论,完善各层次人体节律机制研究,以更大限度提升习武者的内在生命力。

3)方法与内容。传统武术四时观根据自然变化规律,通过习武实践的自我体证,并借助万事万物之“象”,探索生物节律的研究方法,是对生命认识的抽象表达。而时间生物学采用实验分析法,通过在一定条件下调控影响人体生理活动变量。如通过改变光周期、光照强度、模拟时差、轮换班制等外部时间环境条件,观察生物体内时间结构的变化规律[39],能深入认识人体复杂多样的生物节律。比较来看,时间生物学精准控制变量的量化研究具有精确度高、针对性强的优势,但也相对忽视了现实因素的多变性及不可控性。因此,传统武术四时观应发挥其契合自然的优势,进一步总结内容,推进量化研究,借鉴时间生物学的研究方法,以更准确调适人的生命节奏。

综上,时间生物学与传统武术四时观在探索生命节律的理论、方法上各有优劣。在新的历史环境下,传统武术四时观的发展可汲取时间生物学精准化、层次化、标准化的研究优势,重新评估相关理论的可靠性及实用性,进一步突破认知局限、填补研究空白、提升科学化水平,以更好指导人类生命秩序构建。

4 传统武术四时观的新时代弘扬价值

习近平总书记在党的二十大报告中指出“传承中华优秀传统文化,满足人民日益增长的精神文化需求,巩固全党全国各族人民团结奋斗的共同思想基础,不断提升国家文化软实力和中华文化影响力”。传统是文化对于人的一种作用,而传统对于人的作用和意义取决于我们如何在诠释的实践中对其实现创造性转化和创新性发展。从新时代背景出发,研究将对传统武术四时观的新时代弘扬价值从以下5 方面做出诠释。

1)从知识重建的维度,发掘传统武术四时观的深层文化内涵,构建中华优秀传统体育文化传承发展体系。

在传统中国向现代中国转型的过程中,中国人的知识体系发生根本性变革,以致部分当代人对中国文化传统形成隔膜,对传统经典能识而不知其意。这种理解的欠缺与认知的偏狭,影响着中国文化发展的自觉性与自信心,从而也就很难真正深入挖掘并构建中华优秀传统体育文化的传承发展体系。其实,中国古代以阴阳五行为基础的知识世界,“是另一种观察世界的角度,它构成了和西方现代科学不一样的知识体系,有其历史合理性”[40]。传统武术四时观即在此基础上形成的时间知识体系,呈现出习武者的宇宙观、自然观、人生观。应尝试将思想回置到历史中,深入体察古人思维、默契传统智慧,如此才能真正有益于当代中国的知识重建与文化复兴。

基于该立场,传统武术四时观的新时代弘扬,首先要从知识重建的维度,进一步挖掘整理史料、促进学科交叉、强化学术研究,着力发掘传统武术四时观的深层文化内涵,以深入理解其形成逻辑和哲学本质,准确概括其精神标识和文化精髓,奠定理论基石,充实传统文化知识体系。其次,要主动回应时代,勇于求新思变,以现代科学为背景,如融合时间生物学、生命科学、运动训练学等理论,寻找其在传统性与现代性、民族性与世界性之间的合理张力,阐证传统武术四时观的合理性、科学性、优越性,以推动传统武术四时观在新时代的创造性转化与创新性发展,为中华优秀传统文化传承发展体系的构建,增加武术话语、增添文化自信、增强文化自觉,进而深植中国文化根基、擦亮中华文明特色。

2)从伦理教育的角度,彰显传统武术四时观的内在精神追求,塑造习武者新的生命秩序。

五四运动以来,我们看西方,曾经一度只看到近代民主与科学的进步,而没有认识到伦理-信仰传统的连续性及其在文明发展中的作用,从而使我们对传统与现代、对文化发展的继承性与创发性采取片面的态度[41]。党的十八大以来,中国人的文化自觉与自信得到极大提升,但仍有很多人在伦理认知方面还习惯性延续西方知识体系的价值标准,尚未对传统中国天人合一、万物一体的伦理思维形成正确理解,更没有意识到“万物一体的思想是宇宙关联性最高的伦理体现”[42]。如何“寻找传统与现代的精神关联,从标榜硬质形式的‘艰深晦涩’回归到基于对生命和生活的一种尊敬,从牺牲功能与结构的合理性转向构筑幸福、愉悦人生的生活模式,才是最终的根本要义”[43]。

基于此,从伦理教育的角度,阐发传统武术四时观基于人与自然的和谐共生,在天人关系、身心思想、伦理纲常等多方面透露文化内涵,彰显其内在精神追求,有助于塑造习武者新的生命秩序。比如,可从“天人、身心、人人”三重维度,阐释习武者在“春生夏长秋收冬藏”四季变化中的练养思想,从中体认传统武术的生存智慧、生活态度、生命精神,将这些智慧提炼、转化、传播,以增强习武者乃至大众万物一体的意识、身心交感的体验、民胞物与的情感,从而更加“讲究人与自然万物和谐统一,使人整体性悟道”[44],更为深刻体验到宇宙中无所不在的生命关联,不断提升与自然万物的互感互通、相契相合,以获得内在生命更高水平的和谐,为习武者塑造一种有别于西方文化的新的生命秩序。

3)从置身世界的方式,体验传统武术四时观的安身安心之道,助力现代人找回内心安宁。

古人以理解空间的方式去理解时间,通过四时四方的整合、“二十四节气”的确定,天下万物形成一种互为关联的有机整体,人与万物都在同样的生命之流中迈进[43]。这种置身世界的方式成为传统武术四时观形成所遵循的基本立场,随之传统武术四时观带给人们的则是与天地万物、四时流转的关联,对四时有序、万物有时的顺应,对周而复始、稳步提升的笃定,对契之以节、与时消息的向往。但伴随现代文明的快速发展,“我们的活动空间越来越局限于钢筋水泥的城市森林之中,生活节律越来越遵从于机器运转的节奏,时间正在变得日益均质化,与自然的关系日渐疏离”[45]。

鉴于此,大力弘扬传统武术四时观,可为深陷现代文明的人们提供一种饱含中国传统智慧的心理世界,能给置身其中者更宏阔视野观察生活,更细腻内心体验世界。其中的关键是,要在传统武术四时观置身世界的诸多方式中,寻求更契合本人的安身之道与安心之法。比如,传统武术四时观通过将时令气候、训练养生、修心养性等纳入相互串联的链条中,并赋予其稳定的运行秩序,强调人与自然合拍,实现时间变化对于身心的控制。诸如太极拳、八段锦等的练习,以及其在修身养性、疾病的治疗康复中的作用均可证明。如此,促使人们在不断调适中形成一种深层而持久的生命定力,寻求传统与现代之间的平衡,以不断超越现代性的负累与焦虑,有助于现代人找回内心的笃定与安宁。

4)从天人和谐的视野,激活传统武术四时观的文化认同价值,推进构建人类命运共同体。

人生存于自然之中,如何处理人与自然的关系,是人类共同而永恒的话题,现代文明发展打破了人与自然原生的同一性,重新构建人与自然的和谐已经成为当下重大的时代问题[46]。对于这一问题,中华文明无疑具有极其深刻认知。从中国传统文化的立场出发,现代化发展中的天人对立、人性异化、价值解体等无疑需要以天人和谐的视野加以引导和规范,这是中华文明为人类贡献的一种超越国度、跨越时代的永恒价值。

基于此,弘扬传统武术四时观的新时代价值,应以天人和谐为传统武术四时观的思想背景与价值内核,树立一种正确的文化观,延续文化基因,提升文化自信,增强文化认同。比如,可以结合传统武术顺天应时的生命和谐观,将拳术习练融入各大节气文化活动中。在江南地区,清明节就有打船拳的民俗[47],此时正值农历三月,恰逢冬去春来的时节,在船上练拳和打拳不仅能增强体质、调节气血,达到强健身心、愉悦精神的作用,更能切身感受物候变化、时序流转,真正理解传统武术的四时文化意涵及这种民俗背后中华文明的精神文化内涵。如此,通过这种天人和谐视野下的文化体认,即可推动越来越多的习武者理解天人和谐思想,诊治现代性发展弊病,从而不断激活传统武术四时观的文化认同价值,推进人类命运共同体构建。

5)从生命关怀的立场,承续传统武术四时观的生命文化观念,促进现代人提高生命质量。

在传统社会,四时观不仅是指导农业生产实践的风向标,更与人们日常生活息息相关。现代时间标准的统一在大力推动人类社会进步的同时,也为人们的社会生活带来一定负面效应。部分人在“时间就是金钱”的观念影响下,逐渐忽视了对于生命的深入体验,尤其机械化的生活遮蔽了生命的本性,失去了对生命的关怀。传统武术四时观作为贴合生命的文化观,揭示了生命的内在规律,展现出对生命无微不至的关怀。

鉴于此,一方面,应主动传承传统武术四时观的优秀观念,在人与人、人与社会、人与自然的交往过程中,加深对世界的感悟、对人性的思考、对生命的理解,从而提升生命质量。比如,可从传统武术四时观的“整体”视角出发,结合生活实际,综合内、外环境对人体的影响,制定相应训练内容,合理安排运动强度,促进身心健康。另一方面,也应深入了解传统武术四时观在现代社会所存在的局限性,完善其理论,以正确指导生命进程。比如,不同地区地方时、四季更替、物候变化有所差异,如飞越时区的人到达目的地后,要经过一周以上或更长的时间才能建立起适应当地昼夜变换的生理节律[48]。总之,传统武术四时观不能简单放置于现代时间制度下,要承续传统武术四时观的生命文化观念,因时、因地、因人而异,才能更有效促进现代人提高生命质量。

在当前这样一个技术图景之世界里,在获得丰富的物质财富及空前生活便利的同时,也容易丢失思想的传统,陷入一种文化的真空、价值的失重,甚至是生命的失序与心灵的紊乱。于是,便不得不寻求传统的助力,因为传统是秩序的保证,可以校准文明的航向,提升文明的质量。这也是致力于文化复兴的新时代中国之所以关注传统、推重传统的内在依据。但是,人们对于四时观这样一种构成中华文明思想背景的文化传统,甚至是潜藏于华夏民族精神深处的文化密码,尚未给予应有的重视与足够的探讨。故此,从传统武术四时观切入,既是从四时观角度对于武术文化的一次发掘,也是从传统武术角度对于中华文明四时观的一种探讨,希望对于人们更好地理解、诠释传统有所助益。