拉梢寺石窟 留存了令人惊叹的摩崖浮雕佛像

2023-07-22综合整理

基本概况

武山县水帘洞石窟群位于县城东北25千米的鲁班峡谷中,始建于北周,隋、宋、元、明等时期续建重修,据文献记载曾有“七寺五台”的规模,但后因自然和人为的因素,现存水帘洞、显圣池、拉梢寺和千佛洞四个单元,保存历代窟龛69个、塑像160余尊、壁画2400多平方米。

通往水帘洞石窟群的山路

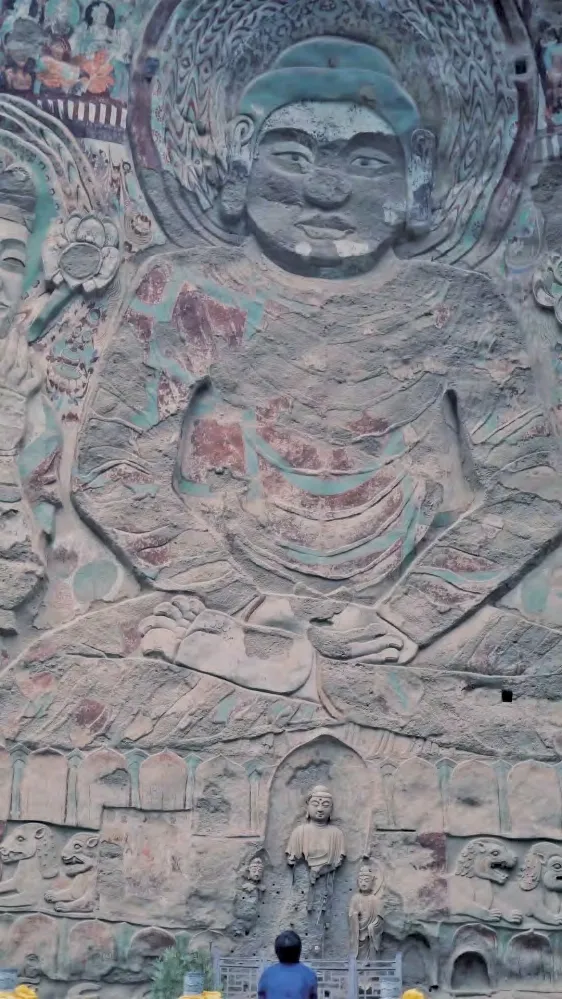

其中,水帘洞石窟群中拉梢寺大佛,因留存了世界上最大的摩崖浮雕佛像成为河西走廊石窟群最为壮丽宏大的篇章。

整个崖壁一佛二菩萨雕凿面积达3600平方米,中间释迦牟尼佛通高42.3米,宽43米,两旁的胁侍菩萨身高50 余米,左侧有上层五立佛下层十立佛塑像。加之满涂崖面的说法图、千佛图、飞天等,壁画内容构成了顶天立地气势非凡的说法场景。

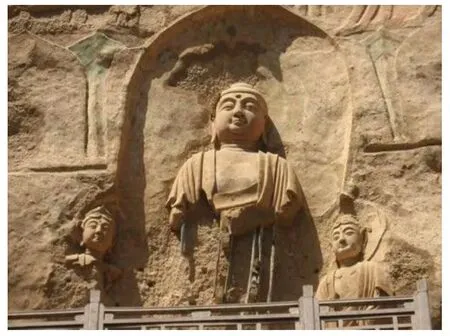

拉捎寺摩崖浮雕

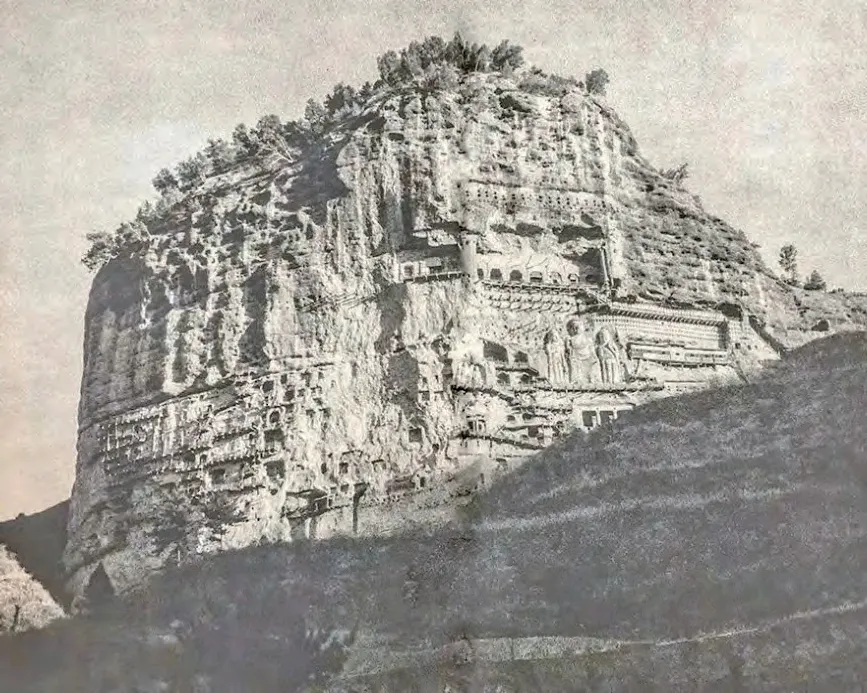

麦积山石窟全貌(1957年)

根据拉梢寺遗存的铭文题记,该石窟由北周秦州刺史尉迟迥于北周明帝三年(559年)创建,主体为三尊摩崖浅浮雕大佛,为摩崖石胎浮塑造像兼有部分泥塑。据文献记载,拉梢寺名字的由来是工匠们砍树堆积至崖顶,边建边拆拉着树梢建成,故名为“拉梢寺”,与麦积山的建造故事相似。

主尊大佛

拉梢寺主佛为释迦牟尼像,高约34.75米,低平肉髻,面形丰圆,浓眉大眼,双耳下垂,脖颈粗短,穿圆领通肩袈裟,结半跏趺坐于七层佛座之上,衣纹为阶梯状凸起泥条,左脚掌心向上,在佛教文化中左脚朝上为降魔佛,右脚朝上为吉祥佛,所以这是一尊降魔佛,该佛朝上的左脚掌心,离脚指头比较近的脚中央有一法轮。

主佛八层头光为同心圆形,最内圈为彩绘折枝花卉纹饰带,第二圈至第六圈是彩绘的波浪纹,第七圈是彩绘花瓣纹,第八圈是彩绘红色纹。

七层佛座

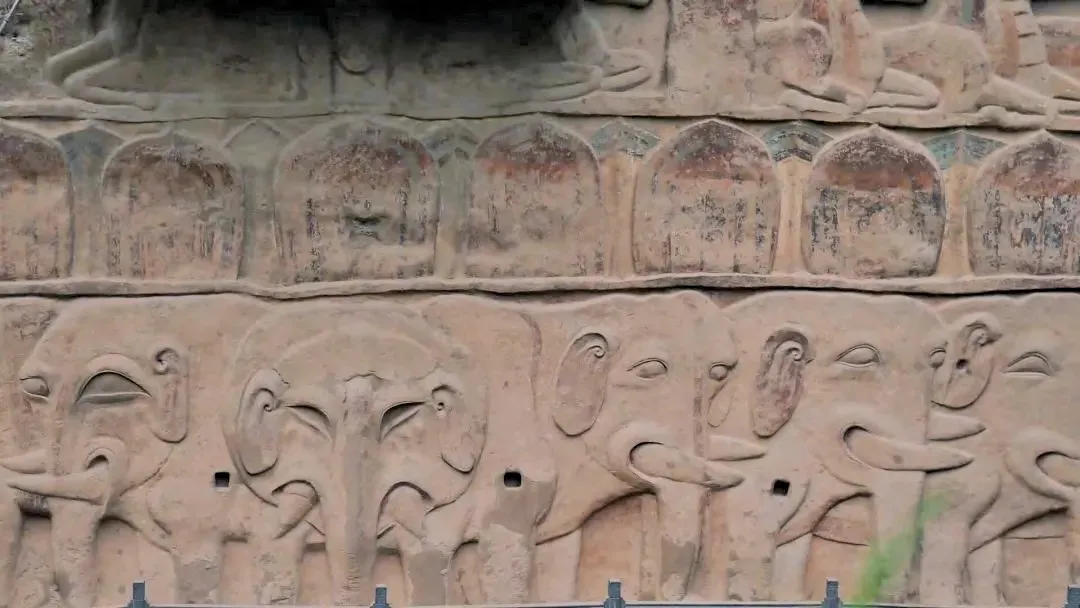

尤为罕见的是拉梢寺大佛的莲座,出现了独特的七层佛座设计。其中动物和莲瓣交互形成,一、三、五、七层为双层仰覆莲瓣,二、四、六层是狮、鹿、象三种动物。莲瓣是从高到低,而动物是从低到高的塑造。

第二层动物狮子原有九只,现仅存五只,头朝外呈卧的姿势,高1.8米,宽1.82米,卷毛竖耳,张嘴露牙,双腿前伸趴在地上凶猛无比,又形态各异栩栩如生。

第四层的鹿跪卧在地上,共9只,中间一只为正面形,两侧各有四只左右侧向而卧,双腿前伸,高2米,宽1.75米,弯角竖耳,嘴角露出长牙,目光温润而坚定。

莲座浮雕大象图

第六层大象呈站的姿势,高3.05米,宽1.7米,大耳下垂,双牙前伸,鼻尖略上卷,造型敦厚沉稳,狮、鹿、象这几种与佛教密切相关的动物,被广泛应用在佛教雕刻中。从印度早期美术到中亚、西域再到中国内地。

佛座泥塑图

拉梢寺大佛的佛座把这几种动物组合在一起并同时出现,非常少见,既富有装饰效果又是组合的形式,既引进外来的因素又与当朝实际相结合,显示了拉梢寺造像中最为独特的一面。

宋代在佛座上塑造了三尊木胎泥塑,高6.9米,宽4米,进深0.3米,龛内正中塑一立佛,左、右各塑一胁侍菩萨,这是拉梢寺现存不多的宋代塑像,造像用泥精细,塑造技法娴熟,可与麦积山同时期的塑像相媲美。

泥塑局部图

左右两侧胁侍菩萨

主佛左手边的胁侍菩萨身高约27.25米,头上戴的是三瓣样式的莲式宝冠,脸形方中有圆,额头中央塑有白毫,弯弯的眉毛,双眼半睁,眼睛略微微下视,上身穿偏袒衫,手腕戴有镯子,手臂戴有臂钏,手里捧着莲花,身体微微侧向大佛表示对大佛的虔诚。

主佛右侧菩萨身高26.75米,与左侧的菩萨在面容、服饰、姿态基本上是一样的,手里也拿着一束莲花,身体侧向大佛,两尊胁侍菩萨面带微笑虔诚而从容。

北周五帝,除武帝外皆崇佛,达官贵人、僧侣百姓,各阶层开窟造像成为一种风气。尉迟迥在拉梢寺开龛造像前后,北周地方长官建平公在莫高窟开窟造像,大都督李允信在麦积山营造七佛阁,而尉迟炯修建的拉梢寺,佛像高高在上,彷佛镶嵌于天地之间,充分反映了当时政权与民众,对佛的崇敬和对佛国天堂的向往。

文化特点

北朝禅修思想文化

水帘洞石窟群最早开凿于北朝时期,由于魏晋南北时期的中国政权更迭,地区政局不安,人民生活受到多方压迫,物质上的匮乏和精神心灵的不安,人们迫切需要一个精神寄托之地,使得从西域传播而来的佛教宣扬救赎。在此逐渐被人们所知,并由此盛行。当时所传播的佛教,大多都盛行禅法发修行。著名的高僧佛图澄大师在此积极传教,并且他又传授佛学的禅修方法,提倡守意的禅定法门。

宋元藏传佛教思想

安史之乱后,唐朝地域藩镇割据现象严重。在唐代宗宝应二年(763年),武山县境沦陷于吐蕃,时长达78年。在唐咸通七年(866年)唐军收复如今宁远县地界,随后划归陇右道渭州管辖。由于受吐蕃王朝的统治,当时吐蕃所信仰的早期藏传佛教逐渐在这里传播开来。到了五代时期,如今武山县域被划为羁縻地,授予当时归附的吐蕃族居住,历时长达53年,由此吐蕃族所信仰的藏传佛教又开始传播开来。宋朝时期,如今的武山先后属于宋和金,他在金王朝、西夏、吐蕃和宋王朝的交界地带。而水帘洞作为当时秦州地区仅次于麦积山石窟的第二大佛教石窟,是藏传佛教徒进行供奉的主要场地,且在水帘洞石窟群中发现了大量藏传佛教色彩的石窟雕塑。

儒释道三教合一、兼容并蓄

明清之际,随着儒、释、道三教合一发展的大趋势下,又形成了以拉梢寺摩崖大佛祈福活动为中心的水帘洞石窟群宗教活动场所,并且在周边的陇西、甘谷和通渭一带,拥有广泛的信仰群众。在水帘洞石窟群的建筑造像和壁画题材上,建筑造型和壁画题材集中反映了儒、释、道三教文化相互交融的影响。水帘洞石窟群当中的水帘洞石窟就是三教合一的典型建筑,不仅有佛教传统的佛像建筑,还有道教的建筑,并且在这些建筑上都有儒家文化的特点。

农耕文化与游牧文化相互交融、巧妙结合

从汉朝建立以后,中原的农耕文化已经稳定存在。历代统治者开张扩土后都是发展农业来稳固自己的统治地位,用中原的农耕文化包容、稀释西方流传过来的异地文化。而武山这个中原王朝的西北边疆城镇肯定会与游牧民族有所接触,游牧民族所带来的游牧文化与武山地区自身存在的农耕文化必然发生碰撞。而水帘洞石窟群建筑的文化,恰恰反映了两种不同地域的文化之间的有机交融。

传统文化和民间信仰相结合

通过对水帘洞石窟群传统艺术和民间民俗活动的考察,武山水帘洞庙会活动十分盛行,这些庙会组织活动不仅仅是聚拢信众,宣扬教义、收集布施。在武山地区广为流传的麻线娘娘的故事,就是传统文化和民间信仰相结合的的显著代表。这个广为流传的传说正是当地人们对于古代不幸婚姻的一种批判,更是人们对于美好婚姻的向往。这正是民间对于美好婚姻的信仰与当地千年佛教信仰相融合的体现。