军队的基石

2023-07-21刘欣

刘欣

旧中国军队的士兵军衔制度(1901~1949年)(续)

北洋政府时期的陆军和海军士兵军衔制度

陆军中隶属于军佐科管理的士兵称为“同士兵”,按军需、军医、军乐等各科划分。同士兵军衔分为同军士及同士兵两种,同军士包括:上士、中士、下士,同士兵包括:上等兵(工)、一等兵(工)、二等兵(工),并在其军衔前冠以该业科名称。但各科等级设立有所不同。

其中军需科同士兵称为经理军士和经理兵,包括:军需上士、军需中士、军需下士,以及属于军需科经理军士的缝工军士和靴工军士,各级经理兵卒分别称为缝工和靴工。军需科不设兵。军医科同士兵称为卫生军士、卫生兵,包括各级看护军士和看护兵(兵卒)。

北洋政府陸军士兵肩章(上2 行)、领章(中间4 行)及勤务符号臂章(最下1 行)

1912年9月15日发布大总统命令,颁布《陆军平时编制条例》,对陆军军制进行统一。将晚清新军14个镇、18个混成协、4个标、1个禁卫军及各省巡防营改编、扩充为中华民国陆军12个师又16个混成旅、4个骑兵旅,及7个地方旅又5个地方团。各师以步兵2个旅,骑兵、炮兵各1个团,工兵、辎重兵各1个营编成,其中各兵种部队的编成由陆军部根据各师驻地情形规定。

根据《陆军平时编制条例》,各级司令部及团(营)本部中均编制有军士和兵,其中陆军师司令部编制军士17人,兵(一等、二等)15人;步兵旅司令部编制士兵6人,其中军士和兵各3人;步兵团本部编制军士6人,军士相当者18人;骑兵团、炮兵团编制军士同步兵团。各部除士兵等级表已有规定外,还包括各特务士兵等级,比如号长:司令部设司号官,旅、团部设司号长(号长),营部设号目,连部设号兵,其编制依次为:少尉司号官、准尉司号长、中士号目、上等兵号兵。

陆军步兵连队编制军士包括:上士1名、中士4名、下士8名;编制士兵包括:上等兵13名,一等兵42名,二等兵84名。计有军士13名,兵139名。机枪连、骑兵连、炮兵连、工兵连、辎重兵连、宪兵连的士兵编制数额不同,如骑兵连编制士兵151人,炮兵连编制士兵133人,工兵连编制士兵185人,辎重兵连编制士兵(及输卒)244人。各等级的军士和兵卒的比例也不完全相同,一般军衔越高人数越少,如上士除宪兵连编制2名外,其他连队都是编制1名。

在骑兵、炮兵、辎重兵、机枪各连中不设马夫,其任务由各连士兵担任。而其他各本部配属的马夫不敷用时,由各本部的马弁、护兵担任。同时规定以连为单位设立炊事单位,设立专门的伙夫专理伙食事务,遇有伙夫不足用时,由连长轮派兵卒担任。而各营本部则不设伙夫,其炊事伙食等事务,由营长指定某连代为办理。

北洋政府时期,陆军士兵军衔的晋升规则与晚清相似,新兵入伍后即为二等兵,经训练考核合格后可晋升一等兵,然后再训练考核才可递进至上等兵。至上等兵后经团(营)训练考核后担任职务,可晋升军士军衔。任副班长授予下士军衔,任班长一般为中士,并根据士兵所属兵科资历成绩渐升至上士。班长、副班长与文书(司书)、军械上士、庶务上士、准尉司务长等同为军士阶层。

北洋陆军军士和兵卒只配发常服,分为冬季常服和夏季常服两类,均佩戴军衔肩章以区别军衔等级,使用领章来区分兵科及专业。肩章为长方形桥式肩章,佩戴于军服两肩端部,肩章采用红色呢料或绒布织就而成,并以黑青色镶边。军士以肩章中间钉缀一道细金黄色杠标示其军阶,并以金黄色五角星标示等级。上士为一道细杠三颗星,中士为一道细杠两颗星,下士为一道细杠一颗星。兵卒领章,上等兵为三颗星,一等兵为两颗星,二等兵为一颗星。领章为外端突出呈锐角的长方形,左侧领章以数字表示团,以罗马数字表示营的番号,右侧领章为苏州码子表示的士兵编号(领章配戴时锐角向前)。领章底色为士兵所隶属兵种或专业勤务的标志色。

北洋政府海军军士长、副军士长肩章及袖章(上1 行为肩章,下1 行为袖章)

同时,北洋陆军中的各专业军士及号兵、医兵还在左臂处佩戴勤务符号臂章,均使用红呢制作,符号区分为:枪工军士用枪,锻工军士用火,掌工军士用蹄铁,缝工军士用剪,靴工军士用马靴,木工军士用斧,鞍工军士用马鞍,号长及号兵用军号,看护军士及医兵用十字图案。

北洋政府时期的海军完全继承于晚清海军,其军事制度等均与晚清海军规定相似,除海军旗帜换为民国旗帜外,很多衔称、服制等都是稍加改动后继续使用,同时更改了部分名称,如将水师练营改为海军练营,练勇改为练兵,管轮改为轮机,管旗改为信号,帆缆和枪炮为舱面科,轮机和电机为机舱科,并增设通信专业等。

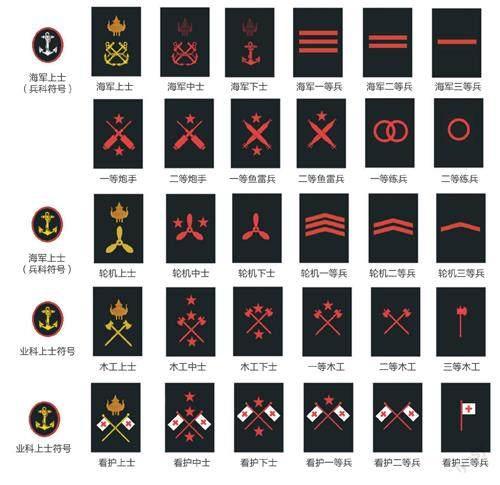

1912年10月12日,以大总统令公布的《海军官佐士兵等级表》规定,海军军士分上士、中士、下士三级。但是海军兵卒等级的区分有别于陆军,分为一等兵、二等兵、三等兵,并设置一等练兵、二等练兵。

同时,海军还设立军士长和副军士长。军士长及同等官(军乐长、修械长、看护长、簿记长、船匠长)与初等官第三级军官佐同等,即与海军少尉同级。副军士长、副军乐长、副修械长、副看护长、副簿记长、副船匠长,为海军准尉官的同等军衔。

1912年规定海军士兵指隶属于海军军官管理的士兵,并按照兵种授予相应军衔。士兵以兵科、轮机科区分。

海军兵科中又划分为枪炮、鱼雷、信号、电信、帆缆等军衔。在军舰各专业部门设军士长、副军士长,军士和兵卒按其职务属于枪炮者,称为枪炮军士长、枪炮副军士长、枪炮军士、枪炮兵等;职务属于鱼雷者,称为鱼雷军士长、鱼雷副军士长、鱼雷军士、鱼雷兵等;职务属于信号者,称信号军士长、信号副军士长、信号军士、信号兵;职务属于电信者,称为电信军士长、电信副军士长、电信军士、电信兵等;职务属于船艺者,称帆缆军士长、帆缆副军士长、帆缆军士、帆缆兵等。

北洋政府海军士兵臂章及上士帽徽(左排)

海军轮机科,轮机军士长、轮机副军士长以下,轮机科军士分为轮机上士、轮机中士、轮机下士;轮机兵分为轮机一等兵、轮机二等兵、轮机三等兵,以及一等轮机练兵、二等轮机练兵。

海军中隶属于军佐管理的士兵称同士兵,即为军医、军需、造械、造舰人员等各科专业。各部门设军士长和副军士长同等官,以及同士兵:上士、中士、下士、一、二、三等兵,并以专业及职务区分,但名称各有不同。

属于军醫科的军士长、副军士同等官称看护长、副看护长,及看护军士、看护兵。属于造械科的军士长、副军士长同等官称修械长、副修械长,及修械军士、修械兵。属于造舰科的军士长、副军士长同等官称船匠长、副船匠长,军士称船匠军士,兵卒称木工。属于军乐队的军士长、副军士长同等官为军乐长、副军乐长,军士称军乐军士,兵卒称军乐兵。属于军需科的军士长、副军士长同等官称簿记长、副簿记长,军士称簿记军士,军需科不设兵卒。

北洋海军的兵卒军衔中还设立练兵,分为一等练兵和二等练兵两级。练兵入伍年龄规定为16~18岁,学历要求高小毕业或同等学历,分为帆缆练兵、轮机练兵、信号练兵3科。海军士兵在入伍后即授予二等练兵,先在海军练营内接受2年的基础科目训练,期满后晋升为一等练兵。成为一等练兵后,派往海军练船受训,练习海军舰艇的共同科目,在练船上受训1年,期满后经过考试授予证书。然后根据名次顺序派补各舰、艇、船为三等兵。

枪炮及鱼雷军士由帆缆毕业练兵中挑选,送入枪炮训练所或鱼雷营学习2年,期满派补各舰、艇、船,可晋升为枪炮或鱼雷下士。帆缆练营毕业后任掌舵、帆缆等职,可由三等兵递升至少尉帆缆军士长。枪炮练营毕业后任枪炮手,可由三等枪炮兵递升至少尉帆缆军士长。轮机(电机)练营毕业后任轮机(电机)兵,可由轮机三等兵递升至少尉轮机军士长。通信练营毕业后,负责信号及观察、瞭望事宜,由三等通信兵递升至信号上士。之后逐步按其资历和考核成绩渐升至各兵种军士长。

国民政府时期陆军士兵领章

一般来说海军练兵出身的军人升至准尉衔级,称副军士长,升至海军少尉衔级,称军士长。虽然在职务、服制、军衔等方面与少尉及同等官一样,但称呼上与官校出身的军官有很大区别。根据规定,士兵有特殊功勋亦可升为初级各兵种军官。

1914年8月13日,根据政事堂法制局(1914年5月,袁世凯准备称帝,将国务院改为政事堂,法制局亦改隶政事堂)令,酌用军士长及准尉官加入海军部官制,表明军士长、副军士长及同等官军衔归属于军官范畴。

根据1915年11月12日公布的《海军士兵进级规则》规定,除二等练兵及同二等练兵在营按章升转外,凡海军士兵及同士兵进级须按级递升,不得凌越。士兵未满下列服役年限者不得进级:一等练兵升三等兵,海上勤务6个月;三等兵升二等兵,海上勤务8个月;二等兵升一等兵,海上勤务8个月;一等兵升下士,海上勤务1年半;下士升中士,海上勤务1年半;中士升上士,海上勤务2年。

军佐业务部门的同士兵未满下列服役年限者不得进级:同一等练兵升同三等兵,陆地勤务8个月;同三等兵升同二等兵,陆地勤务10个月;同二等兵升同一等兵,陆地勤务10个月;同一等兵升同下士,陆地勤务2年;同下士升同中士,陆地勤务2年;同中士升同上士,陆地勤务2年半。同时还规定,海军士兵及同士兵晋升军衔时,必须有上一级军衔缺额才可以进级,一等兵或同一等兵年龄未满22岁不得晋升为下士或同下士。

北洋海军士兵的军衔标志与晚清时期接近,仍然采用臂章,按照兵种划分。普通军士和兵卒夏装(白色军服)为藏蓝色符号,冬季服装(藏蓝色/黑色军服)为红色符号。上士为金黄色符号,配以金黄色宝鼎符号,同时佩戴专门的上士帽徽。

1915年北洋政府制定并颁布《暂行陆军征募条例(草案)》,规定将兵役制度分为常备、续备、后备、国民4种,但在实际中并没有严格执行,原因在于各军阀往往自行募兵,并不守定制。实行所谓的征兵制,实际是带有强迫性质的“壮丁抽兵”制,此制从清末新军建立时实行,延续至民国。但是由于各派军阀混战,很难有一个稳固的地方政权,所以征兵制碍于条件所限很难实行。

现实中的北洋军队兵源主要是募兵制,即招收“志愿从军”的士兵,由于当时社会动荡,连年征战,导致经济萧条,尤其乡村经济发展极为缓慢,使得大量受剥削严重、离开土地而没有出路的青年农民进入城市。而当时中国的工业少之又少,无法吸纳大量青壮农民做工。因而“应募当兵吃粮”也就成为当时青壮农民的一种“出路”。连年的军阀混战使当时国内的经济更加凋敝,但同时军队也对士兵的需求不断增加,因此募兵制成为北洋军队以及各路军阀补充兵源的重要手段。

另外还有一种“扩军”方式,就是将其他军阀势力的军队,或土匪、民军等武装收编为己有的收编制。每次军阀混战后,各军阀的力量对比就会发生巨大变化,主要就是依靠这种收编军队的方法。由于军阀之间的混战,各部队的渊源、利害关系错综复杂,因而只要许以好处,晓之利害,在战争中阵前倒戈者比比皆是,而收编制在北洋时期是最常见的一种扩大军队的方法。

国民政府时期的陆军士兵军衔

1927年4月18日,国民政府于南京成立。8月25日,武汉国民政府宣布迁都南京。9月,改组合并成南京政府。1928年2月,国民党改组南京国民政府机构。12月,随着奉系军阀东北易帜,服从南京国民政府领导,国民政府在形式上统一了中国。但军队服装依然是五花八门,中央系和奉系的服装还好些,至少能统一样式,其他部队则各有千秋。

1931年4月13日,国民政府颁布《陆军军官佐及士兵等级表》,军事职官仍区分为军官、军佐两类,三等九级,并沿用北洋政府时期的衔称。军士和兵卒仍分为二等六级,其中军衔的名称、等级设置及兵种、专业类别的区分,基本上沿用原名称。

1934年4月,为了整顿军队和调整军制混乱状态,国民党军事委员会设立铨叙厅,专司军职的任命、奖惩和军衔的授予。从6月开始,国民政府以及行政院、军政部陆续颁布包括《陆军士兵进级条例》《陆海空军士兵等级表》《陆军军官佐军士补充暂行条例》等一批关于军士和兵军衔的法律文件。

1935年1月10日,国民政府公布重新制定的《陆海空军士兵等级表》,颁布新的军衔等级表。根据此规定,陆军士兵分为军士和列兵两级,军士分为上士、中士、下士3等,部分军士职务称为工长;兵卒分为上等兵、一等兵、二等兵3等,并根据各科设立相应的等级。

陆军士兵按科别分为兵科和业科。其中,陆军兵科士兵包括:宪兵、步兵(含步兵炮队)、骑兵、炮兵(含骑兵炮队)、工兵(含铁道队、电雷队)、战车兵(含装甲车队、机踏车队)、通信兵、辎重兵(含汽车队)等8种兵科军衔,二等六级。其中,军士包括:上士、中士、下士;兵卒包括:上等兵、一等兵、二等兵。衔称则在军衔前冠以兵科名称,如:骑兵上士、炮兵工长、步兵一等兵等。而随后陆续组建的装甲车部队、机踏车部队、铁道部队、电雷部队、汽车部队的军衔类别,则按其隶属兵种授予。

属于军佐管理的业科士兵包括:军需、军医、兽医、测量、军乐。其中军需、兽医、测量3科士兵军衔为一等三级,只设军士级:上士、中士、下士三级,不设兵卒。军医、军乐2科士兵军衔为二等六级,军士:上士、中士、下士;兵卒:上等兵、一等兵、二等兵。衔称为军衔前冠以业科名称,如:军需中士、一等军乐兵等。

根据1930年颁布的《陆军暂行编制表》规定,步兵师分为甲、乙、丙3类,步兵师下辖3个步兵团,步兵团下辖3个步兵营,步兵营下辖3个步兵连和1个机枪连,步兵连下辖3个步兵排和1个供应班。全连共有军官5名,军士16名,士兵145名,总计166名官兵。根据陆军编制,除连队外,在团(营)本部中均编制有军士和兵。

1931年军政部审定颁布的《陆军军队内务规则》规定:团本部编制有军士及军士相当者,包括军械军士1名、工长1名、伙夫目1名。团本部的军械军士为上士。工长、伙夫目均由二等或一等工长、中士或上士等担任。其中,军械军士负责枪械和弹药的领发、保管、小修理及匠工教育等事宜。工长、伙夫目分别负责所掌事务。骑兵、炮兵团编制军士略同。

营本部编制有军士及军士相当者,包括书记或司书1员(名)、工长1名、马夫目1名、司号目1名、看护士若干。其中,营本部编制为书记者,职级准尉或少尉;编制为司书者,职级为军士。营本部司号目为中士,工长、马夫目、看护士为中士或下士。

营本部书记(司书)职责为办理营本部一切文书事项。军需军士分别负责会计、经理事宜;看护军士管理医务及一切卫生业务;工长负责修理军械、装具等事宜;马夫目负责马匹喂养、刷洗及蹄铁掌钉事务;司号军士受团司号长指挥,掌理号兵教育等事宜。

连部编制的军士包括:司书1名(军士)、军需军士1名(上士)、军械军士1名(中士或上士)、号兵1名(下士),以及军衔为下士、中士的内务班长若干名。同时,连内编制有特务长1员,即司务长,一般为准尉。特务长管理本连物资(枪械、弹药、服装、粮秣)的领发、补充及图书收藏等一切庶务。特务长不在位时,由军需军士暂代其职务。

各级军士职责为:司书负责命令受领、通报及传达事宜,并辅助特务长办理庶务。对于本连文件,负有缮写、整理、保存之责。军需军士负责连内粮秣、被服、给养等事项。军械军士负责连内枪械弹药保管、保养。内务班内各级军士(中士、下士),班长为全班表率,维持军纪风纪、教育管理班内士兵及训练、武器擦拭等事务。内务班附属军士辅助班长教育兵士,班长请假或出营时,即由高级资深者(上等兵)代理。

1936年,根据新颁布的《陆军整理草案》,设置陆军“调整师”编制,其规定,每个步兵团辖3个步兵营、1个通讯连、1个重机枪连、1个迫击炮排。而步兵连的额定编制为:全连官佐5员、军士14名、士兵147名,较之前变化不大。民国时期陆军部队的编制随着战争和任务而变化,在抗战前后也有过多次变动,中央军和地方军阀部队也并不一样。尽管国民党陆军的师、旅、团的编制总在调整,但最基础的步兵连规模和士兵额定设置变化不大。

1936年1月,南京国民政府颁布《陆军服制条例》,制定了陆军官佐士兵的相关服饰,形成统一体系。陆军士兵以领章表示其军衔标志,领章以兵科颜色为底色,样式为呈长方形的呢子领章(宽2.2cm,长5cm)。军士在领章中央横缀深蓝色细标识杠一条,标识军士军阶,并以铜制立体三角星数量标识等级。上士为一条细标识杠钉缀3颗三角星,中士为一条细标识杠钉缀2颗三角星,下士为一条细标识杠钉缀1颗三角星;兵卒不缀蓝色标识杠,上缀同样直径铜制立体三角星表示级别,上等兵缀3颗星,一等兵缀2颗星、二等兵缀1颗星。

陆军士兵以所在科标志色区分所属专业,其中:步兵科红色、骑兵科黄色、炮兵科蓝色、工兵科白色、通信兵科浅灰色、辎重兵科黑色、宪兵科粉红色、军需科紫色、军医科深绿色、测量科黄色、军乐科杏黄色。

同时,还规定佩戴衔名符号胸标,每人一方,佩戴于軍常服上衣左侧口袋的衣袋盖上方,胸标上载明姓名、隶属关系、军衔等级、所任职务、佩用年度。胸标区分为官佐军属用、士兵用、夫役用3类。

其中,士兵衔名符号胸标,用长9cm、宽5cm的白布印制。军士衔级于胸标左端印兵科色纵线二条,于纵线上面印黑色三角星3、2、1颗,以表示上士、中士、下士。兵卒衔级胸标于左端印兵科色纵线一条,于纵线上面加印黑色三角星3、2、1颗,区分上等兵、一等兵、二等兵。符号胸标上印制4个空白栏,右端的竖栏填写姓名,中间的三个横栏,自上而下依次填写部队番号、职务、佩用年度。

夫役衔名符号胸标,用白布印制,尺寸同上。右端竖栏,填写姓名。竖栏以左的4个横栏,依次填写隶属单位、具体单位、职务名称、佩用年度。各类衔名符号胸标的背面均填写编号。

1946年3月,国民党六届二中全会通过《军事复员工作报告之决议案》,提出对军队服饰制度的改革计划,重新就军队的服装样式进行设计。其中,士兵的衔称中兵卒类别改称为列兵,军士未变。陆军士兵军衔标志改为:军士佩戴军衔领章(金属符号),上士为3条角线1条横线;中士为2条角线1条横线;下士为1条角线1条横线;列兵佩戴军衔臂章,上等兵为3条角线;一等兵为2条角线;二等兵为1条角线。从当年起国民党军队陆续逐步换装,但只有部分嫡系主力部队更换,陇海线以南的地方部队很少更换新式标志,各级士兵只佩戴衔名符号胸标,甚至大部分只带帽徽,直到1949年溃败逃往台湾也没有完全执行完毕,待全面换装已然是1950年代中期了。(待续)