不同激素及微量元素处理对斑兰叶组培苗增香的影响

2023-07-20李有丽吉训志秦晓威鱼欢张昂宗迎贺书珍

李有丽 吉训志 秦晓威 鱼欢 张昂 宗迎 贺书珍

关键词:斑兰叶;挥发性成分;2-乙酰-1-吡咯啉;激素;微量元素

中图分类号:S573.9 文献标识码:A

斑兰叶,学名香露兜(Pandanus amaryllifoliusRoxb.),别称香兰叶、板兰叶、七兰叶、碧血树等,是露兜树科(Pandanaceae)露兜属(Pandanus)的一种多年生热带园艺作物[1],也是露兜树科中唯一叶片带有芳香气味的植物,被誉为“东方人的香草”,其叶片中主要特征挥发性物质为2-乙酰-1-吡咯啉(2-acetyl-1-pyrroline, 2AP),能散发出一种特殊香气——粽香[2-4]。近年来,斑兰叶作为一种新兴农业逐渐走入大众视野,在海南是一种能与槟榔、椰子、橡胶“三棵树”林下复合种植的优势作物[5]。斑兰叶叶片中含有的较多角鲨烯、叶绿醇、亚油酸、草蒿脑等活性物质,具有降低血压血脂、杀菌、退热、抗抑郁、驱虫、增强细胞的活力及免疫力等作用[6-7],在市场上有很大的利用价值与开发前景。

斑兰叶的繁殖主要通过茎蔓扦插繁育和根蘖繁殖,其中根蘖苗繁殖具有简单易行、繁苗速度快、繁殖系数大、保持优良性状等优点[8]。但是组培苗炼苗移栽作为斑兰叶组织培养最后的关键环节,该时期内,组培苗对环境格外敏感,移栽苗质量和栽培管理措施对后期植株的成活及产量产生直接影响,因此提高组培苗质量至关重要。激素在植物生长发育和胁迫反应中发挥着重要作用。据相关研究表明,NAA 和IBA 被广泛应用并且在培养基中添加可以促进植物壮苗生根[9-10]。同时,鱼欢等[11]、谭明欣等[12]也进一步表明适宜的IBA 浓度和处理时间可以促进根蘖苗生根及干物质积累。此外,微量元素对香稻香气浓度有直接影响,其中锌作为一些酶的组成成分,是影响香稻香气形成的重要元素[13]。镧作为稀土元素之一,对生命活动有重要的调节作用。黄锦霞等[14]研究表明,基施锌肥能显著增加不同品种香稻籽粒2-AP 含量。在基肥施用氯化锌、氯化镧或齐穗期喷施氯化锌能显著或极显著地提高香稻培杂软香和桂香占糙米的香气含量[15]。并且施用碳酸氢铵+过磷酸钙+氯化钾能显著提高香稻籽粒2AP含量[16]。以上研究主要针对香稻。然而目前有关斑兰叶的研究主要集中于斑兰叶组培快繁技术、挥发性成分的分析鉴定与评价等方面[17-22],有关栽培管理措施对斑兰叶香气品质影响等方面的研究较少。因此为探究不同激素和微量元素处理对斑兰叶移栽成活率和香气的影响,本研究在培育斑兰叶组培苗的基础上,通过施用不同类型的肥料,初步探讨NAA、IBA、锌元素、镧元素、组合肥(碳酸氢铵+过磷酸钙+氯化钾)与斑兰叶组培移栽苗挥发性香气成分之间的变化趋势,并筛选出最佳的施肥配方,以期为斑兰叶组培苗的大规模炼苗移栽和增香提供依据。

1 材料与方法

1.1 材料

1.1.1 植物材料 本研究所选试验材料由中国热带农业科学院香料饮料研究所组织培养室提供,所选取的斑兰叶培养条件、形状大小基本一致,具有6~10 cm 完整根系和2~6 片开展叶。

1.1.2 试剂 无水乙醇、无水硫酸钠为分析纯,购自西陇科学股份有限公司;硫酸锌、氯化镧、碳酸氢铵、过磷酸钙、氯化钾购自西陇科学股份有限公司;2AP、叶绿醇、角鲨烯标准品购自上海源叶生物科技有限公司;C7~C40 正构烷烃混标标准品为色谱纯,购自上海安谱实验科技有限公司。

1.1.3 主要仪器与设备 Aglient-7890B/5977B气相色谱–质谱联用仪(美国安捷伦公司);S600超声波清洗机(东莞市墨洁超声波设备有限公司)。

1.2 方法

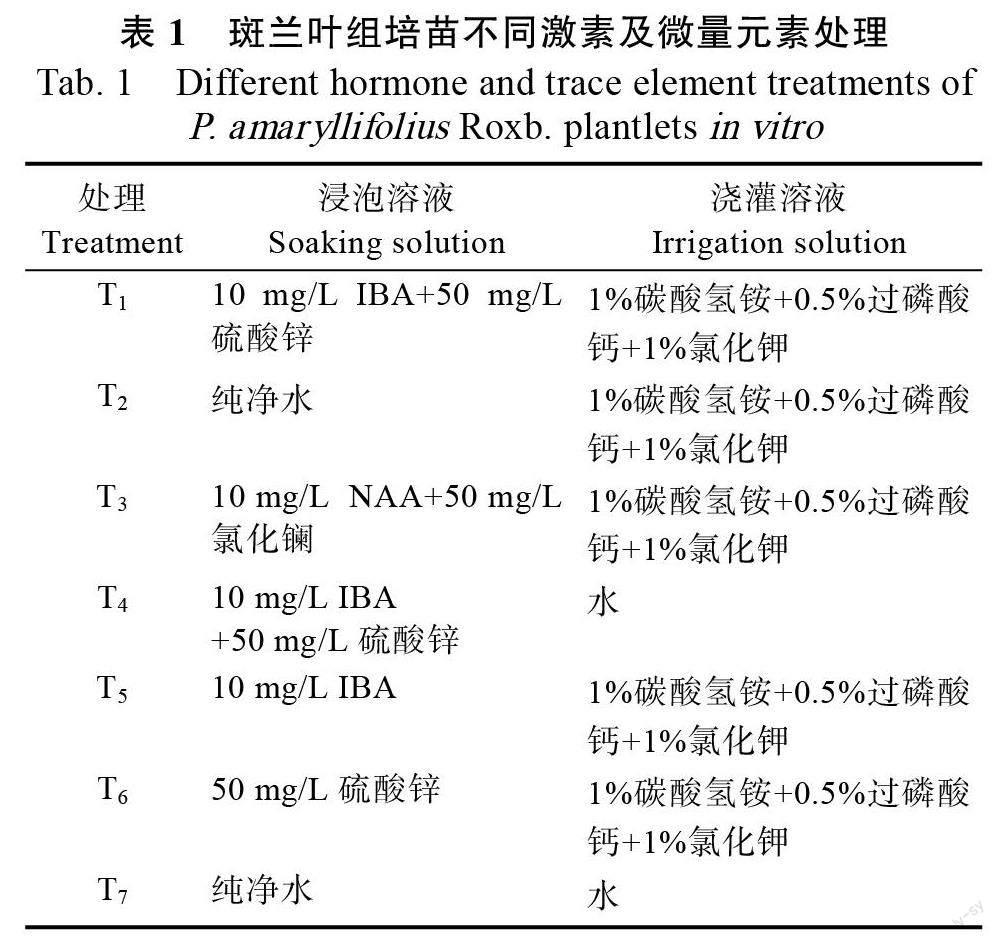

1.2.1 试验设计 试验地点位于中国热带农业科学院香料饮料研究所3号大棚( 18?15?N ,110?13?E)。采用盆栽试验,共设7 个处理,每处理重复10 次。将组培苗根部按不同试验设计方案(表1)浸泡1 d 后,用喷壶保证叶片湿润,置于25~28 ℃温度下炼苗,炼苗完成后移栽至装有基质的花盆中,保证基质湿度在80%~85%之间,待基质湿度降低时,浇灌不同处理的溶液保持基质湿度在70%~80%之间,培养2 个月后,待测。

1.2.2 样品预处理 采摘不同处理的斑兰叶后,用浸湿无水乙醇的纱布擦净叶面杂质,分别称取4 g 剪碎的斑兰叶于50 mL 的离心管中,加入12 mL 的无水乙醇并用玻璃棒使样品浸没,在400 W、40 KHz、50 ℃下超聲萃取60min,吸取萃取液,无水硫酸钠干燥后,经0.22 μm 有机相针式过滤器(尼龙)过滤至进样瓶中,于4 ℃冰箱保存待测。

1.2.3 气相色谱–质谱联用仪(GC-MS)测定 色谱条件:DB-WAX(30 m×0.25 mm×0.25 μm)弹性石英毛细管柱,进样口温度250 ℃,初始温度50 ℃,保持2 min,以5 ℃/min 升温至100 ℃,然后以6 ℃/min 升温至250 ℃,保持5 min,载气为高纯氦气(99.999%),流量1 mL/min,不分流经样。质谱条件:离子源为EI;电离能量70 eV;离子源温度230 ℃;四极杆温度150 ℃,进样口温度250 ℃,扫描质量范围30~450 amu。

1.2.4 挥发性成分定性分析 结合质谱和保留指数(retention index, RI)对斑兰叶挥发性香气成分进行定性,其中质谱分析结果在NIST2017 谱库进行检索,比对定性:并且使用C7~C40 正构烷烃混标,以相同条件进行GC-MS 分析,利用其保留时间按照线性方程计算各挥发性成分的保留指数(RI)[23],参照文献定性分析。

1.2.5 挥发性成分定量分析 精密吸取2-乙酰-1-吡咯啉标准品、叶绿醇标准品、角鲨烯标准品以及甲醇按照50、100、150、300、500 μg/mL 的溶液浓度梯度分别进行配置,按照样品的色谱条件,标准品梯度浓度由低到高的顺序依次进样,每个浓度进样3次,以各组分梯度浓度为横坐标,3 次测定峰面积的平均值为纵坐标,得到各组分的定量线性关系。利用峰面积按照线性方程计算2AP、叶绿醇、角鲨烯含量,同时再根据2AP 含量对其他香气物质进行半定量[24]。计算公式:

Xi=(Ai/As)×Cs

式中,Xi 为待测物质含量;Ai 为待测物的峰面积;As为2AP 的峰面积;Cs为样品中2AP 含量。

1.3 数据处理

每个处理进行3 次重复,采用Excel 软件对挥发性成分相对含量进行计算统计整理,数据以平均值±标准差的形式展示。使用SPSS 软件单因素方差分析(one-way ANOVA)进行不同处理挥发性成分的差异性分析,采用Origin、R 语言作图。

2 结果与分析

2.1 斑兰叶组培苗挥发性成分种类分析

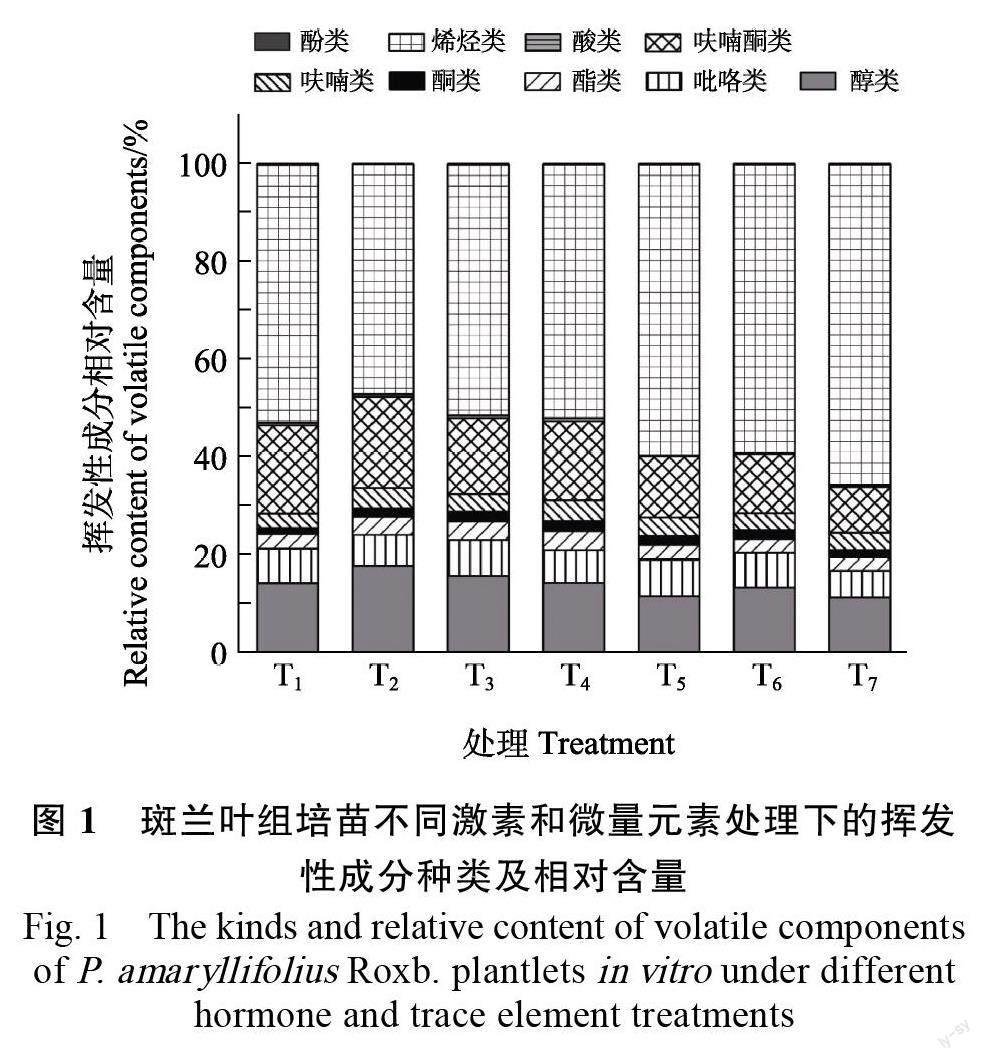

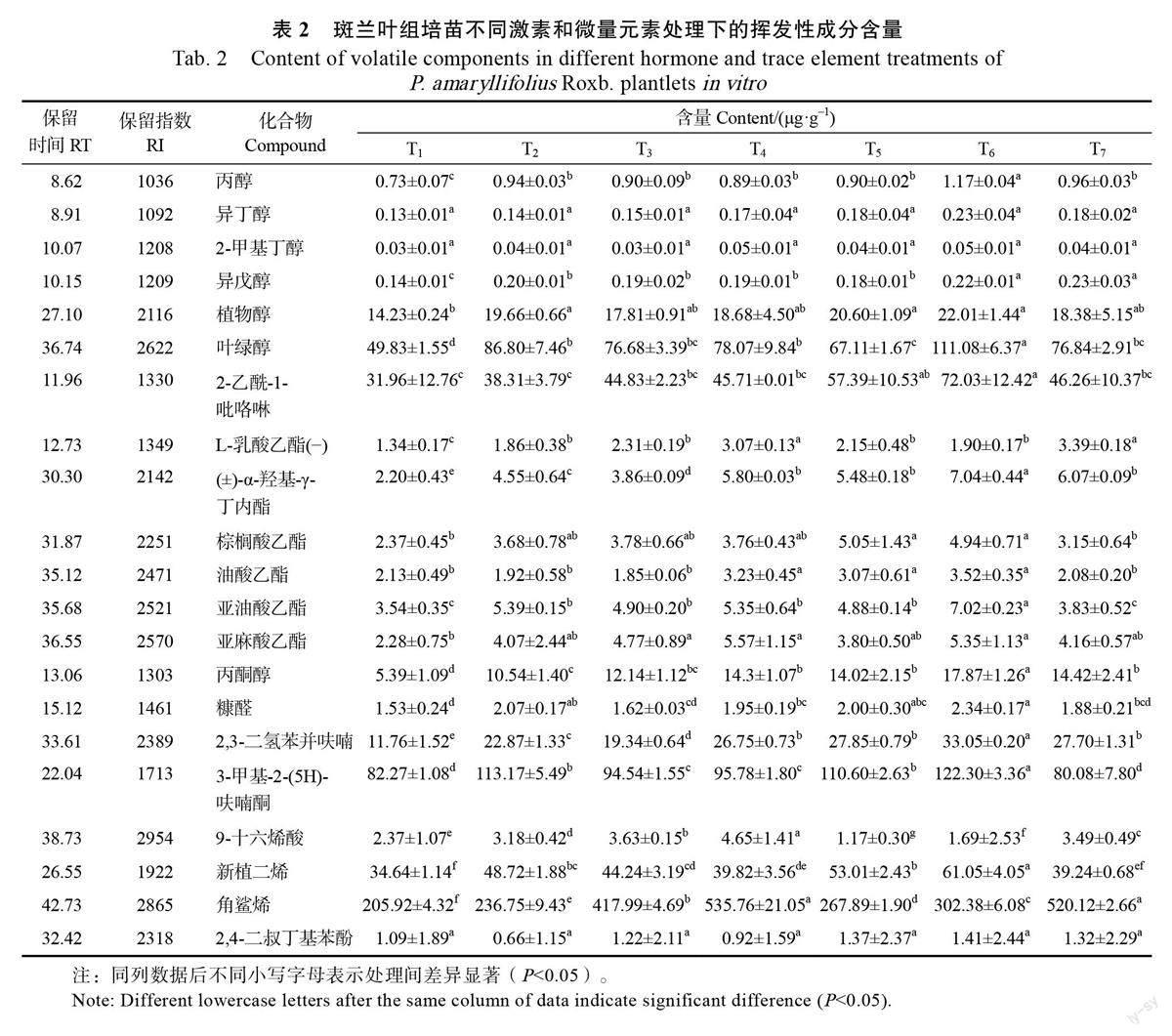

不同激素和微量元素处理下的斑兰叶组培苗挥发性成分定性与半定量结果如图1、表2 所示,共检测鉴定出挥发性物质21 种,包括醇类(6 种)、吡咯类(1 种)、酯类(6 种)、酮类(1 种)、呋喃类(2 种)、呋喃酮类(1 种)、酸类(1 种)、烯烃类(2 种)、酚类(1 种)9 类。烯烃类所占比例最高(占总含量的56.26%),其次为呋喃酮类(占14.00%),醇类(占13.77%),吡咯类(占6.74%),呋喃类(占3.66%),酯类(占3.22%),其余酮类、酸类、酚类所占总含量均低于2%。对于不同肥效处理下的斑兰叶组培苗,其挥发性成分种类组成无显著差异,但挥发性成分相对含量差异显著(P<0.05),挥发性成分含量由高到低依次为:烯烃类>呋喃酮类>醇类>吡咯类>呋喃类>酯类>酮类>酸类>酚类,其中,角鲨烯、3-甲基-2-(5H)-呋喃酮、叶绿醇、2-乙酰-1-吡咯啉、新植二烯、2,3-二氢苯并呋喃在不同处理下挥发性香气成分含量均有较高的积累,构成了斑兰叶的主要香气物质。

2.2 斑兰叶组培苗挥发性成分组成分析

如图2A 所示,不同处理下斑兰叶组培苗的角鲨烯、叶绿醇、2AP 均存在显著差异。在T6 处理下,2-乙酰-1-吡咯啉、葉绿醇含量为最高,而T1 处理3 种物质含量均为最低。此外,不同处理下的2AP 平均含量为48.07 μg/g,T6处理最高,2AP含量为72.03 μg/g,与T7 相比,提高了55.71%;其余处理方式无显著差异。不同处理下斑兰叶组培苗中的叶绿醇含量为49.83~111.08 μg/g,T6能显著提高叶绿醇的含量,与T7 相比,提高了44.55%;而T1显著降低了叶绿醇的含量,其余处理无显著性差异。斑兰叶组培苗中角鲨烯等烯烃类物质含量最高,占总含量的56.26%,不同激素和微量元素处理下的斑兰叶组培苗中的角鲨烯含量具有差异,就显著性而言,不同处理下角鲨烯均有显著差异,其中T4、T7角鲨烯显著高于其他处理。就含量而言,T4 的角鲨烯含量最高为535.76 μg/g,其次为T7、T3、T6、T5、T2,而T1的角鲨烯含量最低,仅为205.92 μg/g。

由图2B 可知,不同处理方式对斑兰叶组培苗叶片中3-甲基-2(5H)-呋喃酮含量均有显著影响。与常规处理相比,T1至T6中的3-甲基-2(5H)-呋喃酮含量均高于T7,其中T1最低,T6 含量最高,与T7相比,提高了52.71%。

由图2C 可以看出,不同激素和微量元素处理下斑兰叶组培苗中的新植二烯差异显著,并且变化规律与3-甲基-2(5H)-呋喃酮相似。T6、T5、T2、T3中新植二烯最高为61.05 μg/g,比T7 提高了55.61%。

2.3 斑兰叶组培苗挥发性物质主成分分析

本研究对不同物质处理下的斑兰叶组培苗中9 类挥发性香气种类和21 种挥发性香气含量进行PCA 分析,由图3 可知,9 类挥发性香气种类对主成分1(PC1)的方差贡献率为98.7%,对主成分2(PC2)的方差贡献率为1.1%,累计贡献率达99.8%(图3A);21 种挥发性香气含量对主成分1(PC1)方差贡献率达98.1%,对主成分2(PC2)达1.7%,总方差贡献率达99.8%(图3B),说明PCA 分析可以解释不同激素和微量元素处理下斑兰叶组培苗之间的变异信息。从图3 可以看出,不同处理变量的挥发性种类和挥发性含量变化相似,并且不同肥效处理下挥发性香气成分差异较大。总体上可以分为3 类,T2、T6属于I 类;T1、T5 属于II 类;T3、T4、T7属于III 类。其中T2 和T7 之间间隔最远,说明施加碳酸氢铵+过磷酸钙+氯化钾组合肥的处理与常规清水处理之间差异明显。此外,不同处理变量在PC1 的载荷系数大,同时载荷系数符号都为正,因此不同处理变量与PC1 正向都有较大的关系,得分均为正。其中I类中挥发性成分主要以3-甲基-2(5H)-呋喃酮为主的呋喃类、叶绿醇为主的醇类、2AP 为主的吡咯类等化合物相关;II 类中含有较高含量的角鲨烯、2AP、2,3-二氢苯并呋喃、丙醇、异丁醇、L-乳酸乙酯、(±)-α-羟基-γ-丁内酯、棕榈酸乙酯、油酸乙酯、亚油酸乙酯亚麻酸乙酯、丙酮醇等物质;III类的特征性挥发性物质主要以角鲨烯为主。

2.4 斑蘭叶组培苗挥发性成分差异分析

聚类热图显示不同肥效处理下的挥发性成分含量差异较大(图4),这与PCA 所得结论一致。不同颜色代表不同处理的挥发性物质含量平均值,通过颜色深浅可以直观看出不同处理下斑兰叶组培苗挥发性成分含量的差异。由图4 可知,烯烃类、呋喃酮类、醇类、吡咯类、呋喃类对斑兰叶组培苗的挥发性成分有较大的贡献。结合聚类分析展示不同处理间的相似性,可大致分为三大类,T1 聚为一类;T6聚为一类;其余处理归为第三类。其中T6中的2AP、新植二烯、叶绿醇、3-甲基-2-(5H)呋喃酮、2,3-二氢苯并呋喃、丙醇、2,4-二叔丁基苯酚、棕榈酸乙酯、亚麻酸乙酯、(±)-a-羟基-γ-丁内酯、亚油酸乙酯含量较高;T1中的颜色均较浅,挥发性香气成分都比较少。因此通过聚类热图可直观看出不同生长激素和微量元素会对其挥发性成分含量产生影响,并且在斑兰叶组培苗生长过程中,通过采用T6处理可促进斑兰叶组培苗挥发性成分的积累,而在T1 处理下的斑兰叶组培苗挥发性成分含量积累均较少。

3讨论

本研究通过对不同激素及微量元素处理下的斑兰叶组培苗挥发性香气成分进行分析测定,共鉴定出21 种挥发性物质,包括醇类化合物6 种、酯类化合物6 种、呋喃类化合物2 种及其余化合物1 种。这与郭培培等[25]的研究结果类似。本研究检测到斑兰叶组培移栽苗中含有较高含量的角鲨烯、叶绿醇、2-乙酰-1-吡咯啉、新植二烯、3-甲基-2(5H)呋喃酮、2,3-二氢苯并呋喃等功能性物质,为斑兰叶组培苗主要的挥发性成分。前人研究表明,植物中角鲨烯来源丰富,具有促进血液循环、抗肿瘤、提高免疫力等功效的作用[26]。本研究中,斑兰叶组培苗的角鲨烯平均含量为(355.26±7.16)μg/g,高于花生油[27]、葵花籽油[28]、油茶籽油[29]中角鲨烯含量。此外,叶绿醇在植物代谢途径中具有重要作用,可以促进糖脂代谢、脂肪细胞分化,对畜牧产品中的功能性物质含量具有直接影响[30], 在本研究中叶绿醇含量为49.83~111.08 μg/g。2AP 作为斑兰叶特征性风味的重要来源,其2AP 含量是香稻的10 倍以上,非香稻的100 倍[31]。本研究检测到的2AP 平均含量为48.07 μg/g,并且在锌+组合肥处理下显著提高特征性物质2AP 的含量,与其他处理相比,提高了25.53%~125.42%,该结果与大多数学者研究结果一致。

此外,相关文献显示,与常规施肥(尿素+过磷酸钙+氯化钾)相比,组合肥(碳酸氢钙+过磷酸钙+氯化钾)具有肥效长、利用率高、更加方便的优点[32],但本研究结果能否达到节约高效的目的有待进一步深入研究。本研究的热图和聚类分析说明,不同激素及微量元素处理下的斑兰叶组培苗挥发性成分均存在差异,经比较分析发现,T6 处理能显著提高特征性物质2AP 的含量,同时该处理下斑兰叶组培苗中叶绿醇、2AP、2,3-二氢苯并呋喃、3-甲基-2(5H)呋喃酮、新植二烯等挥发性成分含量均为最高。因此,采用锌+组合肥的施肥配方能促进挥发性香气的积累,为最佳处理方法。而所谓“最佳配方”只是作为参考,后期应结合施肥方式、施肥量、施肥时期以及其他自然因素等诸多因素来进一步研究。本研究结果中有关栽培方式的内容也对斑兰叶组培苗炼苗栽培及增香方面具有指导意义,可以为斑兰叶的扩大种植及增香提供参考。