创异与坚守:论唐·帕特森的十四行诗创作

2023-07-18王改娣

王改娣

内容提要: 自16世纪从意大利文学引入英国,十四行诗在英诗中已有400多年的历史。进入21世纪,苏格兰诗人唐·帕特森在《40首十四行诗》中颠覆与重建了十四行诗的诗学传统。他用图案、令人费解的符号以及散文等新形式来创作十四行诗,取代了传统的彼得拉克体或莎士比亚体,打破了十四行诗与当代大众通俗文化之间的壁垒。然而,帕特森的十四行诗又根植于传统。他借助具象诗的形式,使趣味性重新回归十四行诗,并尝试用十四行诗中传统彼得拉克式人物关系来诠释21世纪的社会人际关系。在对莎士比亚十四行诗的仿写和重释过程中,帕特森在传统和当代之间架起了一座桥梁,使英语十四行诗从形式到主题展现出多元化的时代特征。

自16世纪上半叶至21世纪初,十四行诗在英语诗歌中已有400多年历史。这种从意大利借鉴来的诗歌形式,甫入英国,立即引起诗人们的关注。经过各时期诗人的改良和发展,英语十四行诗至今依然保持着蓬勃的生命力。

引进十四行诗的托马斯·怀特爵士(Sir Thomas Wyatt,1503—1542)也是英语十四行诗最早的改良者,他把彼得拉克十四行诗的最后两行调整为一组双行联韵诗句,这一点在弗兰齐斯卡·彼得拉克(Francesco Petrarca,1304—1374)本人的意大利语十四行诗中很少出现。萨里伯爵(Earl of Surrey,1517—1547)在此基础上进一步改变十四行诗的内部逻辑,把诗内的“转折”(volta)由第九行挪移到第十三行,改变了前八行的韵式,由二元“抱韵”abba abba调整为四元“交韵”abab cdcd,这就是英国文艺复兴时期广为流行的“英国体十四行诗”“伊丽莎白体十四行诗”或“莎士比亚体十四行诗”。17世纪诗人则拓展了十四行诗的主题,把传统爱情主题扩展到宗教、政治等方面,增强了十四行诗的表现力。18世纪新古典主义诗人的理性与十四行诗的抒情性略显隔膜,因此直至18世纪中后期的感伤主义诗人托马斯·格雷(Thomas Gray,1716—1771)笔下,十四行诗才再获关注。19世纪浪漫主义诗人最重情感,十四行诗又大行其道,在主题表达上更为丰富自由。在形式上,十四行诗则相对比较稳定。从17世纪初的约翰·邓恩(John Donne,1572—1631)到20世纪末的谢默斯·希尼(Seamus Heaney,1939—2013),基本延续着于16世纪定型的十四行诗模式。2015年,苏格兰诗人唐·帕特森(Don Paterson,1963—)出版《40首十四行诗》(40 Sonnets),在形式上对英语十四行诗进行了较大的创新,表现出典型的后现代风格。

帕特森创作过多种形式的诗歌,但对十四行诗情有独钟。他的诗集《零比零》(Nil Nil,1993)、《上帝给女性的礼物》(God's Gift to Women,1997)、《着陆灯》(Landing Light,2003)、《雨》(Rain,2009)等都含有十四行诗的创作(Haughton 36)。除此之外,帕特森出版了一系列与十四行诗相关的作品,比如他编选了《101首十四行诗》(101 Sonnets,1999),翻译了奥地利诗人赖内·马利亚·里尔克(Rainer Maria Rilke,1875—1926)的十四行诗集《奥菲斯》(Orpheus,2006),出版了《读莎士比亚十四行诗:新评论》(Reading Shakespeare's Sonnets:A New Commentary,2012)等。《40首十四行诗》是帕特森对十四行诗进行深入研究之后的原创诗集,较为全面地体现出他的十四行诗诗学观念。

在部分作品中,帕特森颠覆了传统的十四行诗形式。彼得拉克体或莎士比亚体十四行诗中整齐的抑扬格五音步和严格的韵式消失,取而代之的是不同形状的具象诗或者看似毫无意义的符号。他改变了十四行诗的传统书写伦理,使文字表层意义远远大于文字本身所传达的涵义,解构了十四行诗的精英性,打破了十四行诗与当代大众通俗文化之间的壁垒。

然而,《40首十四行诗》并非全部都是标新立异之作。在大部分诗歌中,帕特森与希尼、威廉·华兹华斯(William Wordsworth,1770—1850)、威廉·莎士比亚(William Shakespeare,1564—1616)甚至彼得拉克在创作伦理上基本保持一致。帕特森对传统的颠覆和恪守在十四行诗创作中并行不悖。打破传统的背后,诗人在《40首十四行诗》中体现的恰恰是对传统的坚守和传承。

一、帕特森十四行诗中的标新

在帕特森的40首十四行诗中,十四行诗的形式不再单一,而是呈现出不同的变化。

首先,帕特森把具象诗引入十四行诗,使传统十四行诗面目全非。具象诗也叫图案诗,强调诗歌的视觉效果,比如《聚会上》(“At the Party”)、《百叶窗》(“Shutter”)和《降神会》(“Séance”)等。

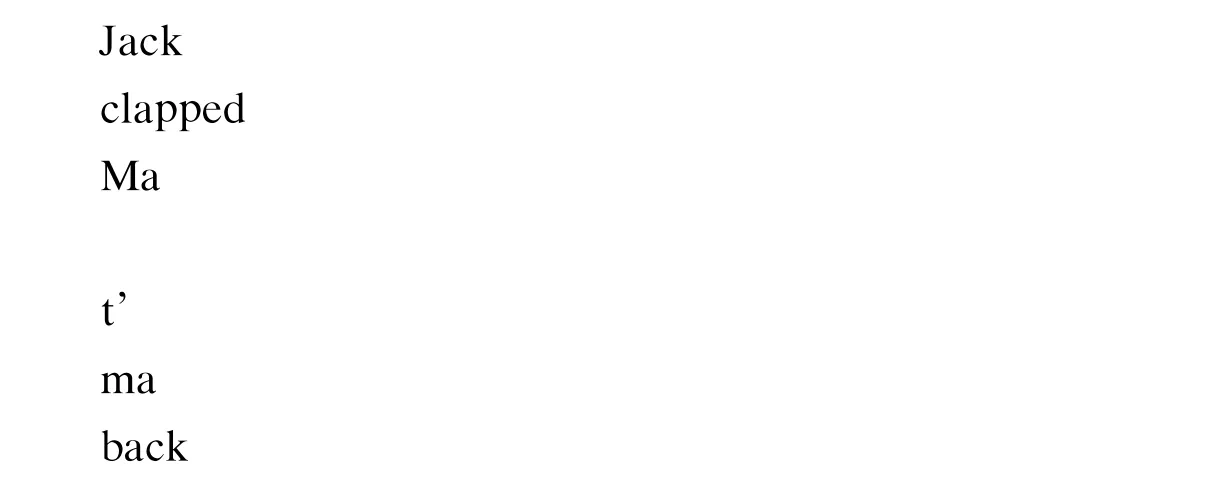

《聚会上》使用苏格兰方言,按照石川馨(Ishikawa Kaoru,1915—1989)表示因果关系的鱼骨图架构起一首十四行诗。除第四行仅有一个字母t'构成半个音节外,其余13行各含一个音节。第二行clapped和第十行stapped最长,各有七个字母,其余每行各有二到五个字母。不同的诗行长度使这首十四行诗如鱼骨般延展开来,骨架修长完整,粗细分明:

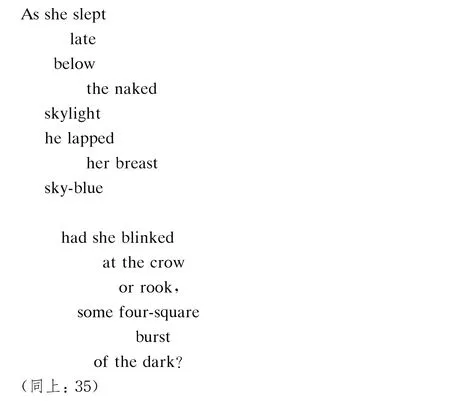

《百叶窗》中,三音节诗行、二音节诗行和单音节诗行排列错落有致,营造出百叶窗漏进室内的斑驳光影:

《降神会》则全部由表示声音的咒语组成,是一首音效诗,如“Speke.—see sskseek/ieiksesse-.-eskkse-ssk”(第1—2行,同上:40)。

其次是散文诗《译文》(“The Version”)的出现。此诗标题下注有“译自尼卡诺·帕拉”。尼卡诺·帕拉(Nicanor Parra,1914—2018)是一位拉美诗人。帕特森在诗中虚构了一个有关诗歌创作和翻译的荒诞故事。结构虽紧凑,却不断行;句子虽有力,却缺少规律的节奏和押韵。这篇散文诗长达700多词,洋洋洒洒有三页之多,远非传统十四行的长度可及。

具象诗和散文诗形式独特,通过视觉效果和散体书写赋予《40首十四行诗》鲜明个性。具象诗对图像的依赖更像文字游戏,而散文诗则松散冗长,两者在不同程度上消解了传统十四行诗的严谨和精致,挑战了严格韵式以及抑扬格五音步格律。

除了对传统十四行诗形式进行颠覆性的变革之外,《40首十四行诗》中还有一部分诗歌对传统十四行诗的形式进行了小幅度调整,表现为分节式、缩减式和问答式。

《弗兰瑟斯卡·伍德曼》(“Francesca Woodman”)和《伍德曼摄影有感》(“On Woodman's Photography”)采取双行分节的形式,把十四行分为七节。帕特森用这两首诗致敬美国摄影家弗兰瑟斯卡·伍德曼(Francesca Woodman,1958—1981)。伍德曼以拍摄女性人体闻名,她的作品常把人体消融于老房子或自然的场景内,反映出20世纪70年代西方女性审美意识,引发人们对身体和影像界限的思考。《弗兰瑟斯卡·伍德曼》中的每对诗行都以小写罗马数字标示。伍德曼本身的摄影作品大多没有标题,题材和表现手法比较相似,因此这首诗的每一节都可以看作对伍德曼某一幅未命名作品的解读,七节又合而为一,共同表达同一主题思想。《伍德曼摄影有感》中的小标题显示这首诗是帕特森写给德国当代诗人杜尔斯·格林拜恩(Durs Gruenbein,1962—)的,同样分为七个小节,节标题依次为“艺术”“首次亮相”“技巧”“展览”“程式”“焦点”和“速度”。帕特森的七节十四行诗宛如把伍德曼的摄影作品贯穿在一起,模仿摄影展中照片的次第排列。

《致沉水的诗人》(“For a Drowned Poet”)则表现为缩减式,如“An October wind/has cleared the sky”(同上:31)。这首诗在外形上是一首削去一半的十四行诗,每一行只有五个音节,比传统十四行诗每行十个音节减少了一半:

十月的风

肃清了天空

浑黄水流

昭示深邃。

何念由心生

值此空茫时?

鸿雁何时

高飞传书?

我与一雁悄言

妄想择其

完成使命。

内心狂喜。

我寄诗给他

由江水传递。(同上)①本文所引十四行诗中文版均由本文作者自译。

这首诗虽注明与杜甫相关,但诗中坠水而逝的诗人有李白、屈原和杜甫等中国古代诗人的影子。杜甫离世与洪水相关,却非溺水。北宋时期的《新唐书》有较为详细的记载:“大历中,出瞿唐,下江陵,溯沅、湘以登衡山,因客耒阳。游岳祠,大水遽至,涉旬不得食,县令具舟迎之,乃得还。令尝馈牛炙、白酒,大醉,一昔卒,年五十九”(欧阳修4318)。成书于元代的《唐才子传》记载沉水的诗人是李白:“白晚节好黄老,度牛渚矶,乘酒捉月,沉水中”(辛文房131)。五代时期的《旧唐书》则记载:“永王谋乱,兵败,白坐长流夜郎。后遇赦得还,竟以饮酒过度,醉死于宣城”(刘昫4343)。与《旧唐书》相比,《唐才子传》距离李白的年代远,文学虚构性更强,故“饮酒过度”比“乘酒捉月”较为可信。帕特森以诗投水寄书则与以粽投水怀屈子的中国传统风俗相仿。《史记·屈原贾生列传》记载屈原沉江:“乃作怀沙之赋。其辞曰……于是怀石遂自沉汨罗以死”(司马迁506—507)。尽管《致沉水的诗人》描述的中国诗人身份存疑,帕特森仍用半扇十四行诗表达出他对中国古代杰出诗人骤然离去的遗憾。诗人沉水而逝的生命就像一首完整十四行诗被减掉一半,戛然而止,令人叹惋。

《旅程七问》(“Seven Questions about the Journey”)以问答形式成诗,一问一答七次。问题长,每行在10—13音节之间。答案简短,每行三音节或四音节。全诗采用ab ab ab ab ab ab ab的韵式,韵脚交替出现,既显示出问答的层次分明,又用重复的韵式让七节紧密联系在一起,成为完整的十四行诗。提问者充满焦虑担心,回答者却粗暴敷衍,缺乏耐心,再现了即将开启行程的旅人对未知的担忧和赶时间的焦躁不安。《化身》(“An Incarnation”)同样是问答风格,具有口语化特点。帕特森在这首诗中用十四行诗的形式记录了一次接电话时的应答,使用大量日常语言中的碎片词语和带有个人习惯的语气词,同时多次出现停顿、重复等口语特点。

在帕特森笔下,十四行诗不再是莎士比亚为贵族朋友精心炮制的敬献之作,它的形式可以随境生变。根据所要表达的内容和语境,帕特森尝试着调整十四行诗的形式,使这种经典诗歌形式增加了多元性和趣味性,与主题的表达更为契合。

二、反传统中的传统元素

在《40首十四行诗》中,十四行诗的传统形式被颠覆、改写甚至重构,精致严谨的十四行诗开始承载平凡琐碎甚至无意义的当代生活,体现出帕特森对十四行诗的后现代主义书写。然而,解构传统只是帕特森十四行诗创作中的一种表象,《40首十四行诗》在更大程度上体现出对英语诗歌传统的继承和延续。

在英诗中,现当代最好的具象诗不过是对文艺复兴时期图像诗的摹仿(Hirsch 88)。具象诗这个术语出现在20世纪50年代,来自瑞士诗人尤金·戈林格(Eugen Gomringer,1925—)1953年发起的一场世界性具象诗运动(Abrams 45)。类似具象诗或图象诗的创作手法在英国诗歌中久已存焉。17世纪初,“玄学派”诗人乔治·赫伯特(George Herbert,1593—1633)在《复活节的翅膀》(“Easter Wings”)、《圣坛》(“The Altar”)中就运用图案使视觉艺术成为诗歌创作和阅读的一部分。具象诗通过表意符号或视觉手段表现诗歌的核心意义,这是一种文字游戏,有很强的趣味性。

英语十四行诗在伊丽莎白一世女王时期就被诗人赋予了趣味性。16世纪菲利普·西德尼爵士(Sir Philip Sidney,1554—1586)十四行诗集《爱星者与星》(Astrophil and Stella,1591)开场第一首就充满了自我调侃,尤其最后三行:“倾诉如怀孕,在阵痛中绝望,/咬着要逃学的笔,狠狠地捶打自己,/‘笨蛋,’缪斯斥我,‘看着内心去写呀’”(第12—14行,Sidney 6)。

西德尼把一位有倾诉欲的男性诗人比作怀胎的孕妇,写不出的痛苦宛如生产前的阵痛。看到诗人灵感不至时的蠢笨和无助,读者会哑然失笑。不管西德尼在接下来表达的爱情如何严肃,第一首诗已经奠定了西德尼这组十四行诗的基础。这首开场诗带着开玩笑的语气,使用了一种不同寻常的形式,这在当时相当超前(Bassnet 9)。

1999年,帕特森出版了他编选的《101首十四行诗》,涵盖了从16世纪到20世纪英国诗歌中的经典十四行诗。通过对西德尼、赫伯特等前辈诗人的学习模仿和继承,帕特森《40首十四行诗》中别具一格的十四行诗形式使其成为21世纪十四行诗的创新者,同时也通过具象诗的形式使趣味性重新回归十四行诗。

英语十四行诗来自意大利诗人彼得拉克创作于1336—1374年之间的366首十四行诗,表达了对一位名叫劳拉的女子的爱情。典型的彼得拉克传统中常有忠诚而卑微的求爱者和被理想化的女性,求爱者受挫的爱情与其忠诚相互交织。彼得拉克对美的渴望和失去美的痛苦和恐惧,成为英国十四行诗情感表达的重要源泉。英国诗人对彼得拉克的继承更为社会化,他们把诉说的对象转向贵族女士、朋友、社会团体甚至爱神,诗人非常雄辩,表现为一种恳求、赞扬或哀叹的姿态(Spiller 62)。

帕特森在《旅程七问》和《化身》中再现了彼得拉克传统中诉说者对诉说对象的低姿态模式。《旅程七问》中提问者的七个问题均为中规中矩的完整句子,口气谦卑,流露出说话者的小心翼翼和心理上对答者的仰视。答者除了前两问使用简短的完整句子之外,其余的回答均为短语或单个词汇,并且言辞粗暴,带有很强的攻击性和压迫感。问答之间,两方形成类似于传统十四行诗中追求者与被追求者之间的不平衡关系。

《化身》一诗虽只书写了诉说者,但诉说对象自始至终都隐身在现场。在这首诗中,诗人偶然接到一个房屋中介电话,随即用十四行诗把自己应答电话的话语记录下来。从诗人单方面的记录中,读者感受到电话另一方的中介公司在不断进行话语上的引导。诗人渐渐放松警惕,向对方吐露了自己的姓名、地址、出生日期等私人信息。对方却突然挂断电话,只剩下茫然无措的诗人不甘心地对着话筒“喂”。诗人在通话中滔滔不绝,但明显处于弱势地位。虽然诗中没有另一方通话记录,读者能明确感觉到诗人屈从于对方,并按其意志行事。这种彼得拉克式的人物强弱关系被帕特森巧妙地移植到他的十四行诗中,用于阐释21世纪的社会人际关系。

在帕特森的40首十四行诗中,除了《译文》是较长篇幅的散文诗形式之外,其他39首都是14行。即使《降神会》通篇由无意义的表声字母组成,依旧按传统十四行诗形式排列为十四行。在英语十四行诗的历史上,虽然曾出现过三个四行诗段和一组对句结构的莎士比亚体以及斯宾塞体十四行诗,但最经典的结构仍是分为前八行和后六行的彼得拉克体十四行诗。帕特森认为八行和六行的分割符合数学上的黄金分割比例,因此传统彼得拉克体十四行诗的形式最为完美(Paterson,1999:xviii)。

三、帕特森对莎士比亚十四行诗的重释

2010年,帕特森在伦敦的费伯·费伯出版社出版了《读莎士比亚十四行诗: 新评论》,对莎士比亚154首十四行诗逐篇进行了自己的解读。帕特森认为莎士比亚十四行诗囊括了几乎所有的情绪: 它们或优美,或癫狂,或喋喋不休,或甜蜜,或先知附身,或怆然,或陈腐,或得意,或老套,或标新立异,或横眉,或尖叫,或呢喃,或直抒胸臆,或迷茫,或无礼,或亲切,或令人肝肠寸断(Paterson 2012a)。帕特森《40首十四行诗》表达的情绪同样丰富多变,比如《化身》中的失落和挫败、《译文》中的荒诞和狼狈、《致沉水的诗人》中的哀思和纪念、《旅程七问》中的殷勤和不耐、《请求》(“Request”)中的揶揄和难堪等等。

抒情之余,帕特森的十四行诗还引入直接对话模式,比如《化身》和《旅程七问》。这其实并非帕特森的创新,而是对莎士比亚的模仿。莎士比亚十四行诗中隐含着大量的对话。对话并不是抒情诗的重要特点,而是戏剧表演语言的重要手段。莎士比亚使用第二人称几乎和第一人称一样频繁,分别为37.2%和40.3%。同时期其他诗人最高的百分比只有20%。莎士比亚对“我”和“你”人称的平衡运用表明诗歌中诉说者和诉说对象之间的直接交流。这种对话方式显然是莎士比亚诗歌才能中的戏剧特性,即使他创作的是抒情诗(Melchiori 15)。

帕特森40首十四行诗中对第一和第二人称的运用比例更高。除了《聚会上》《降神会》《百叶窗》和《两个》(“Two”)四首诗外,帕特森在其他36首中均使用第一人称、第二人称或两种人称的混合。而这四首诗中的前三首恰是《40首十四行诗》中最典型的具象诗,表现形式上视觉符号的意义更为突出。

莎士比亚1609年出版的十四行诗集是唯一一部由英国早期近代剧作家创作的十四行诗集。莎士比亚诗人和剧作家的双重身份使他的十四行诗具有独特的“戏剧性”,在戏剧和诗歌之间开辟了一条道路,使两者处于同一空间(Schalkwyk 4)。戏剧表演的舞台属于公共空间,而对话缩小了舞台上下两个场域的距离,让戏剧与现实生活环境联系更为紧密。通过对莎士比亚十四行诗对话模式的借鉴,帕特森把日常生活对话移植到十四行诗框架之下,适当控制了十四行诗的抒情性,延展了它对现实的表现力,是把传统与当代相互融合的一种有益尝试。

《读莎士比亚十四行诗: 新评论》的《序言》中,帕特森认为“莎士比亚十四行诗已经获得人类文化的最高嘉奖: 谚语化”(Paterson 2012a),因此英国当代诗人,尤其帕特森,不可避免地受到莎士比亚十四行诗的影响。在《40首十四行诗》中,帕特森展示了他对莎士比亚十四行诗的仿写和重释。

在莎士比亚第36首十四行诗中,诗人接受了和诗中的“你”必须分开的事实。肉体的分离虽不会改变他们之间的爱,但仍带来遗憾,因为两人不能相守:“这虽然没改变我们爱的专一,/却偷去我们共处时爱的欢美”(第7—8行,Shakespeare 40)。为了弥补这种遗憾,帕特森专为这首诗创作了一首题为《两个》的十四行诗,从第一行“一对人儿,若分为两个,只能活成一半”到最后一行“睡眠会把他们一分为二,他们就不睡”,反复强调一对恋人从精神到肉体时时刻刻的厮守和永不分离。莎士比亚第36首十四行诗第一行“Let me confess that we two must be twain”(同上)中“twain”即“two”,因此两个“two”构成语意双关:“我要承认我们两人必须分成两个”。“两人”代表着一对恋人,“两个”则表示了肉体的分离。帕特森《两个》的第一行“These two,if two,can only half-exist” (Paterson 2017:18)延续了莎士比亚诗中的两个“two”,表达上则更为干脆和强硬,断然拒绝肉体的分离。与莎士比亚不同,帕特森坚持一对恋人不仅在精神上,而且在身体上的相互厮守。

莎士比亚第66首十四行诗从第三行到第十二行,每行均以And开头,用整齐的排比句列出现实社会的种种不公,表露了诗人对人生的失望和不满。在《停电》(“A Powercut”)中,帕特森摹仿莎士比亚第66首的风格,全篇十四行均使用This开头的排比句,如莎士比亚般抱怨生活中处处不如意,最后用this一词来结束全诗,和第一行起始词This形成首尾相接的闭合结构。

莎士比亚体十四行诗押韵格式为abab cdcd efef gg,只有第126首十四行诗采用的是aa bb cc dd ee ff六组双行联韵的英雄双韵体。这是莎士比亚十四行诗中“青年友人”系列的最后一首,表达了诗人对青春和生命消逝的悲伤。尽管诗中的青年友人比诗人更得造物主厚爱,青春能延续更长时间,但衰老终究还会到来,死亡是不可避免的。

书写死亡主题时,帕特森同样采取了英雄双韵体,比如《40首十四行诗》的第一首《这里》(“Here”)。诗人由惯常的午睡想到心脏的骤停和死亡。双行联韵的诗句形成规律的aa bb节拍,正如心脏“咚咚”的跳动。诗人在后六行联想到出生前在母亲子宫中,母亲的心跳就像房东在敲门,让婴儿明白自己在子宫中的租期将近。出生即预示着死亡。离开了子宫,终究会再回到密闭的空间——坟墓。在《葬礼悼词》(“Funeral Prayer”)中,帕特森用双韵诗句来表达对朋友的追思和悼念:“今天朋友和陌生人聚在一起/因为我们的朋友离别而去”(第1—2行,同上:14)。《弗兰瑟斯卡·伍德曼》也是一首悼亡诗,表达了帕特森对早夭摄影家伍德曼的纪念和敬意:

i

内心有一个空空的太阳

由此我们生存和灭亡

ii

在镜子背后。最爱的藏身地。

我停止呼吸。我死了,他们凝视。

iii

我们摘掉面纱、暴露、脱去衣服,展出

不过是承诺,成为空无

iv

鬼魂—面庞。不是因为我转过头去,

只是凝视我已死去。

v

——我们不存在——我们只是我梦故我在——

这意味着我们永不死——我们消逝不再来——

vi

我们在“前生”遇见过,他相信了。

是呀,我想。再也没说过。

vii

所有的房间会把你藏住,若你就那样站住。

所有鬼魂对此都明白。这是他们所知的全部。(同上:17)

房间、镜子、裸露的女人、模糊的身影,这些是伍德曼摄影作品中的常见元素。拍下这些作品之后,22岁的伍德曼自杀身亡。她的离世和她的作品一样,带有浓郁的诡秘色彩。借用英雄双韵体的两行一停顿,帕特森把对伍德曼的追忆变成了一帧帧黑白照片,使读者一个片段一个片段地细细感受这位天才摄影家的神秘和忧伤。

莎士比亚十四行诗通常是抑扬格五音步,但第145首十四行诗是唯一的抑扬格四音步。帕特森认为这种格律传达出非同寻常的活泼和快乐,尤其在阅读了144首五音步诗歌之后(Paterson 2012b)。在《40首十四行诗》中,帕特森在《苦艾星》(“Apsinthion”)、《合身》(“Fit”)、《请求》等诗中均使用抑扬格四音步。

帕特森曾两次获得惠特布莱德/科斯塔诗歌奖(The Whitbread/Costa Poetry Prize,2003、2015)和T.S.艾略特奖(the T.S.Eliot Prize,1997、2003),以及许多其他奖项,如杰弗里·费伯纪念奖(the Geoffrey Faber Memorial Prize,1997)、三次英国著名的诗歌大奖“前瞻诗歌奖”(Forward Prizes for Poetry,1994、2009、2010)、女王诗歌金质奖章(Queen Gold Medal for Poetry,2010)等等。因此,帕特森经常被邀请朗读他的诗歌。在《请求》中,面对台下听他读诗的听众,诗人用听众的口吻做了个自我揶揄的开场白,表达了舞台之上诗人的尴尬和无奈:

给我们多讲讲你的老爸

或者你的第二个老婆为何疯傻,

或者你怎么做,身临绝境

只能给那些人一个声明;

唱一下康沃尔摇篮曲

你让孩子安静,当他们哭啼,

口袋里掏个煮鸡子

夹克里摸出竖笛

谈谈你的想法,押韵

死掉了,或者跟我们说说那一瞬

当你把手机掉进马桶

说个笑话,学学鸟叫——别扫兴,

继续你精彩的开场白!

除了读你的诗,啥都爱。(Paterson 2017:30)

双行押韵的节拍既清晰地列举出听众接二连三的无理要求,同时让读者感受到诗人一重又一重的难堪。但抑扬格四音步的加入,又让诗句活泼起来,与诗人幽默的自嘲相呼应。

“诗的影响——当涉及两位强大的真正诗人时——总是以对前一位诗人的误读而进行的。这是一种创造性的校正,事实上必然是一种误释”(Bloom 30)。帕特森对莎士比亚的重释是有意的误读。帕特森紧紧跟随莎士比亚,对莎士比亚十四行诗的主题或形式进行了亦步亦趋的摹仿,同时对莎士比亚十四行诗进行了创造性补缺和校正,正如《两个》的创作针对的是莎士比亚第36首十四行诗中情感表达的缺憾。在《这里》《请求》等诗中,帕特森凭借主题或形式与莎士比亚十四行诗的关联,把21世纪和16世纪的时空并置在一起,体现出他在十四行诗创作上根植于经典的创造力。

结语

在英国十四行诗的发展史中,形式和内容呈现出不同的轨迹。彼得拉克体、莎士比亚体和斯宾塞体等十四行诗形式在16世纪成型,并沿用到21世纪初。16世纪十四行诗的主题基本延续了意大利彼得拉克对爱情的书写,直到17世纪开始变化,从此随着时代发展而发展,不再局限于爱情的表达。这种形式与内容发展节奏的非同步状态在帕特森的《40首十四行诗》得到了改变。帕特森延续了英语十四行诗在主题上的成长,并对英语十四行诗形式进行了大刀阔斧的变革,在传统和当代之间架起了一座桥梁,使十四行诗的形式更丰富多样,从而更好地表达相应的主题。但帕特森的创新并没有偏离传统,而是根植于传统,是十四行诗传统性和经典性在当代语境中的重释和再现。帕特森的十四行诗创作体现出十四行诗极强的生命力和包容性,同时也证明了当今多元化时代之下,十四行诗的发展具有无限可能性。