20世纪初叶红河南岸开发治理与各民族的交往交流交融

2023-07-14陈民炎

[摘要]20世纪初,云南建水纳楼普氏土司招募建水、元阳、石屏、曲靖、通海等地汉族向“江外三猛屯方”移民,通过这一举措进一步开发和治理红河南岸地区。作为地方政治精英,纳楼普氏土司实施了一系列的“兴边政策”——开街互市、马帮商贸、征收银粮等,同时联合西南民族部酋共同开发和治理“江外三猛屯方”,实现其“以市治边”的政治目的,继而维护西南边疆社会的稳定,保卫祖国领土。因此,红河南岸领土的开拓与守卫过程是各民族共同缔造、发展、巩固统一伟大祖国的宝贵历史。红河南岸地区各民族百年来的交往交流交融,共同形成了休戚与共的中华民族命运共同体,以此实现西南边疆社会稳定。这对当下民族地区的各民族交往交流交融与铸牢中华民族共同体意识有着积极意义。

[关键词]云南红河南岸;江外三猛屯方;纳楼土司;汉族移民;以市治边

中图分类号:C952文献标识码:A文章编号:1674-9391(2023)02-0065-08

基金项目:国家社会科学基金青年项目“中越边境多民族互嵌社区建设与推进固边兴边富民行动研究”(22CMZ033);云南省2021年度博士后研究项目“各民族共同开拓红河南岸疆域与交往交流交融研究”(W8223004)阶段性成果。

作者简介:陈民炎,云南大学西南边疆少数民族研究中心助理研究员,中山大学2015级民族学博士研究生;研究方向:移民史、西南民族关系研究。

2021年8月召开的中央民族工作会议指出:加强中华民族共同体基础理论和中华民族史研究,组织编纂《中华民族交往交流交融史》。各民族之间共同交往交流交融的社会历史过程是中华民族观、历史观的具体体现,亦为铸牢中华民族共同体提供了历史基础。笔者对20世纪初叶红河南岸开发治理与中华民族交往交流交融进行了调查研究,以求揭示边疆地区中华民族交往交流交融历史的一角,为全面推进中华民族共有精神家园建设和《中华民族交往交流交融史》编纂提供可资借鉴的史实和观点。

在回顾关于西南边疆社会的学术研究当中,学者关注的焦点议题是大一统的中国对西南边疆社会的开发与治理以及历代中央王朝国家与地方精英、汉族移民、西南部酋之间的族群关系,形成了丰富的研究成果。因此,汉族移民与西南少数民族之间交往交流交融成为理解西南社会的重要研究视角之一。秦汉以来,西南边疆与中原地区有着密切的民族交往,形成西南边疆各民族与汉民族杂居的民族分布关系。[1]屯垦戍边的边疆治理政策更是推动汉族移民边疆的历史进程,也因此建立与巩固汉王朝统治。元明清之际,中央王朝对西南边疆社会的治理各有不同。元朝统一云南以后,开始在云南广泛建立学校,传播儒学,开科取士。[2]在明朝统治下的大理精英通过身份选择、仪式重整与政治联盟等方式,重构其社会的内在与外缘关系。[3]明代以来,原来土著的“夷人”与已经土著化的汉族移民相互依存、相互交流、相互融合为“云南人”。[4]上述对西南边疆的研究揭示王朝国家、周边族类两者的制度与传统怎样互动与交织,将一个具有相对独立性的区域真正地整合进中国大一统的秩序中。[5]同时,汉文化得以在云南广泛传播,进而推动了汉文化与云南本土文化的融合。[6]汉族与少数民族、少数民族之间彼此相互融合,造就了民族大融合的格局。

吕思勉(2018)认为,“汉族移民与西南各民族互动论”“中华民族大融合”与早期中国民族史的书写传统中侧重于“分族而写”来理清各民族历史源流的追溯有关,当时,“中华民族”是各民族之间接触与交融而形成的一个血缘混同、文化杂糅的概念。[7]这样的观念又与近代中国国族主义之下的中国知识分子的集体想象与建构有着深远的联系。[8]总之,学者立足于历史文献资料,分析秦汉至明清之际的中国所采取的“屯田戍边”“卫所制度”“改土归流”,以及清朝控制下层社会的保甲制和征赋用的里甲制[9]等一系列政治控制手段,理解汉族向西南移民及其与周边民族之间族群互动的社会影响。

由此可见,人类学、民族学、历史学等学科从各自学科立场对元明清之际汉族移民活动与大一统的中国之间的关系进行了深刻说明。而对那些元明清之际定居于西南边疆社会的汉族移民再次迁移的社会历史过程对西南边疆社会产生的意义与对当地族际关系的影响等议题研究甚少。本文希望基于历史文献资料与人类学田野调查,以20世纪初叶云南建水临安府纳楼普氏土司招募汉族移民“江外三猛屯方”的历史事件为切入点,探讨纳楼普氏土司通过实施的汉族移民、开街互市、马帮贸易、联合地方部酋等一系列政治与经济行动,重构红河南岸的族际关系,以实现“以市治边”的政治目的,共同促进边疆社会的稳定与发展。

一、“江外三猛屯方”与纳楼土司

(一)“江外三猛屯方”

红河南岸由于“地多瘴,流官不欲入”的自然地理环境限制以及“江内宜流不宜土,江外宜土不宜流”等政治因素,导致红河南岸土司制度与流官制度并存的政治局面。特别是晚清政府国势衰微,土司制度的保留对中国领土主权的捍卫起到了一定的作用。云南建水临安府纳楼普氏土司正是在这样内忧外患的背景下,推进了其政治统治势力南下,也让“江外三猛屯方”成为历史的热点。一定程度上,“江外三猛屯方”的形成与发展,与中越两国历史上的领土争端、20世纪初中法两国对“江外三猛屯方”滇越邊界勘定的历史过程以及几次边界争端息息相关。

“江外三猛屯方”原先隶属于“六猛(勐)”,即猛(勐)蚌(今越南莱州省黑水河西北)、猛(勐)赖(今越南莱州省黑水河北岸的猛赖)、猛(勐)梭(今越南莱州省封土)、猛(勐)弄(今元阳小攀枝花、黄草岭、俄扎一带)、猛(勐)喇(今金平县西南的猛拉)、猛(勐)丁(今金平县营盘街),位于藤条江、李仙江-黑水河流域。[10]而清朝咸丰、同治年间“滇乱”之际,越南窃据三猛,我国至中法战争初期才收复三地。[11]24中法战争之后,中法两国签订了《续议界务专条·附章》,划定中越第五段边界,将猛(勐)梭、猛(勐)蚌及纳楼土司所属的“三猛(勐)”的“下猛(勐)”全部和“中猛(勐)”大部分划归越南。[12]自从中、法两国对红河南岸的中越边界第五段界线的明确以来,基本上确定了中越两国之间的政治地缘边界。清末咸丰年间,纳楼土司的实际势力范围已经深入至黑水河流域。[13]

(二)纳楼土司

云南建水临安府纳楼土司原是大理国时期的“金齿百夷诸部”中的纳楼部,自明朝扩大了对西南地区的政治统治范围以来,设置云南行省临安道宣慰司,来进一步管辖纳楼土司及其政治势力。《明史·土司传》记载:“洪武十七年(公元1384年),以普少为纳楼茶甸副长官,俱来朝贡,因给诰敕冠带以命之。”[14]这是在明王朝时期作为云南各部酋之一的纳楼部主动向中央王朝朝贡的方式,以获取明王朝对其政治合法性的支持;而中央王朝对云南纳楼普氏土司的政治嘉奖是承认其领地属于明王朝疆土的一部分及其政权合法性的具体表现。同时,明王朝对云南纳楼普氏土司的政治势力范围也有明确记载:“纳楼茶甸长官司,府西南。本纳楼千户所,洪武十五年置,属和泥府,十七年四月改置。北有羚羊洞,产银矿。又有禄丰江,即礼杜江,下流至蒙自县黎花江。又东有倘甸。”[15](即今建水南、元阳北至蒙自南、金平北的一段红河流域及个旧市西北的倘甸)自明朝开始,云南建水临安府纳楼普氏土司出于对红河南岸地区银矿资源的直接控制与其领地扩展的政治抱负,促使其不断地往红河南岸扩张其势力范围。同时,在纳楼普氏土司向南政治扩展过程中,他也通过侵占与兼并周边哈尼族、傣族各土司、土官、掌寨(土目)的领地,其中也包括了“江外三猛屯方”,来拓展自身的政治势力范围。[16]

1886年(清光绪十二年)清政府的“改土归流”政策向红河南岸推进,根据纳楼茶甸内部势力,将其分四土舍,长舍普本卫(普氏之伯父)驻吉祥寨,管理乐善、永顺二里及“江外三猛屯方”;次舍普文礼驻西底寨,管理安正、崇道二里;三舍普应元驻官厅街,管理敦厚、复盛二里;四舍普应隆驻牛角寨,管理太和、钦崇二里。[17]可以说,清朝时期的云南建水临安府纳楼普氏土司势力向南扩展过程中,猛(勐)蚌、猛(勐)赖、猛(勐)梭(十五猛之三)已经纳入到了云南纳楼土司的势力范围,三地土官归附于他。[18]

这次地方政权分离过程中,中央王朝确立了普氏之伯父对“江外三猛屯方”的统治权,普氏成年之后,承袭伯父土司长舍的官阶,作为纳楼土司的代理人开始直接管理该地区。云南纳楼普氏土司作为地方政权代理人之后,一直积极开拓红河南岸疆土,来实现自己的政治抱负。特别是他希望通过招募建水、元阳、石屏、曲靖、通海等地汉族向“江外三猛屯方”的移民,以及在此地设立衙门府、建立军事防御措施、开设学堂、开街互市、马帮贸易、联合各民族酋部征收银粮等方式,来进一步开发与治理红河南岸,以实现“以市治边”的目的。

二、汉族移民与“江外三猛屯方”的开发

(一)汉族移入“江外三猛屯方”

现今红河州绿春县三猛乡加(嘉)禾街的汉族迁入与20世纪初叶云南建水临安府纳楼普氏土司对“江外三猛屯方”开发与治理有着莫大的历史渊源。绿春县三猛乡加(嘉)禾街现今13个汉族姓氏(张、杨、王、代、温、邓、高、李、熊、詹、許等)形成、发展与普氏的政治抱负息息相关。大部分绿春三猛乡汉族来自建水、石屏、元阳、曲靖、玉溪、金平等地,他们的第一代先辈因为响应纳楼普氏土司开发边民互市、开拓红河南岸疆土的政治抱负而迁移至此。

“最开始搬来加(嘉)禾街有200多家,我爸爸是老五,他们家有五个弟兄,要搬来这里,是因为国民党征兵,‘三丁抽一,五丁抽二。我们家是从元阳逢春林搬过来的。就在这里安家。”①

加之,20世纪初叶的中国正处于内忧外患的境地,国内社会动乱不安,连年征战的社会背景下,当地政府强制普通民众征兵入伍以及征收赋税繁重等因素,也迫使部分汉族背井离乡而迁移至此。[19]这也是促使该地区有大量汉族移民进入的重要原因之一。

在2021年春节期间的田野访谈过程中,在外工作多年的张某讲述了加(嘉)禾街的历史:

“嘉禾街之前叫嘉平街,后面才改的嘉禾街。大家在一起合得来,就叫嘉禾街。现在改成加(嘉)禾街。我听我老祖讲,我们这个村,与纳楼普氏土司有着很大的关系。当年他要在这里开街,打算从建水、石屏、元阳、曲靖、玉溪、金平等地方招募200多户,最终只来了100多户。他在这里建了自己的衙门府、练兵场、开边民互市点,我们就跟着过来讨生活。”②

类似祖先迁徙故事广泛流传于加(嘉)禾街的汉族村民当中,他们同我讲述自己的祖先来自建水、石屏、元阳、曲靖、玉溪、金平等地。因为没有家谱等文书记载,结合寨子老人的口述,推测他们的先辈入滇时间大致是元明清之际,随后定居在现今的通海牛街。而杨老师家的祖先牌位上写着“旃”字,以此表明自己与通海祖籍地之间的同姓宗亲关系。之后随着20世纪初叶云南建水临安府纳楼普氏土司对“江外三猛屯方”进行政治统治的需要,他们又选择迁徙到此地生活。当时大部分汉族移民都是选择举家迁徙至此,原本一同来的200多户人家,最终留下来只有100多户。因“江外三猛屯方”的生存条件艰苦,部分汉族移民选择回迁祖籍地。而那些留下来的汉族移民通过参与边民互市、马帮运输等,进一步推进了红河南岸的发展。

(二)嘉禾街开市

促使汉族移民迁入“江外三猛屯方”的重要因素还在于纳楼普氏土司对此地开辟地方集市的构想,以边境地区的“开街互市”方式来巩固自己政治统治地位。而当地的社会经济发展情况,也支持纳楼普氏土司发展此地的设想。当时“江外三猛屯方”地区原本是哈尼族、傣族、彝族、拉祜族、瑶族等各少数民族的聚居区,他们是红河南岸的世居民族,主要以梯田农耕、河谷农业、刀耕火种作为主要的生计方式。[20]不同于这些在红河南岸的世居民族,20世纪初叶的汉族移民懂得制作精良的糕点、豆制品以及掌握木工技艺等,他们的移民活动给当地带来新的生产方式、生活方式,也推进了红河南岸各民族之间交往交流交融的深度和广度。这些汉族移民进入以后,通过售卖豆制品、卷粉、糕点等给当地的哈尼族、彝族、傣族带来了新食物,同时也维持了这些汉族移民的日常生计,继而实现安居乐业,繁衍生息。加之当地有大量珍贵的药材、珍稀的动物等土产,促成了加(嘉)禾街成为重要的边民互市点。

“他(纳楼普氏土司)前三年对我们免了税收,后面留下来的人就开始收税。我们石屏、建水地方的人懂得磨豆腐、做腐乳等这些,这里的哈尼族、彝族、傣族不会这些东西。老祖就来这里做一些小买卖,就这样安定下来。”①

纳楼普氏土司希望通过汉族移民发展边民互市,来积极开拓与守卫红河南岸的疆土,以最终实现“以市治边”的政治目的。为了进一步促进加禾街的开发与治理,纳楼普氏土司作为地方政治精英实施了一系列“减免税收”的兴边政策,鼓励汉族移民安居乐业于此。因此,他作为治理者特别优待那些汉族移民,对新迁移至此的汉族移民实行“三年免税”等兴边措施。而对于那些经济状况没有得以积极改善的汉族移民,他通过再次减免税收等方式,让这些汉族移民能够继续在此地生活。

那些通过边民互市而获得生活境遇改善的汉族移民们积极置办田产,开荒种田来进一步发展家族势力。张某说:“我老祖他们在当地立足以后,开始买田地,一半开(解放以前流行于云南当地以银元为主的货币单位)可以买一亩地。土改之前我们家有6.5亩地,在当时算是大户。”②置办田地、种植各类农作物成为加(嘉)禾街的汉族移民得以继续繁衍生息的物质基础。同时,这为他们制作豆腐、水豆腐、点心、米线、卷粉等食物提供原材料,也维系了他们作为加(嘉)禾街集市主要参与者的社会角色。可见,红河南岸加禾(嘉)开街互市既是这群汉族移民在此安居乐业的生存之根本,又是汉族移民与周边民族能够实现民族互动的交汇点。汉族移民与周边民族周期性的地方集市日能够相互交换他们所缺生产生活物资的同时,也为他们实现族际互动、社会交往等提供社会文化空间。

(三)联合地方部酋征收粮银

纳楼普氏土司在“江外三猛屯方”开发与治理过程中,除了以汉族移民、开街互市等行动之外,他通过对联合地方部酋来实现当地族际关系的重构,亦是其实现政治统治的有效手段。纳楼普氏土司积极联合地方部酋们以及任用哈尼族、彝族、傣族头人为里长、管家来代管当地哈尼族、彝族、傣族村寨的一切事宜,其中包括收租、收税、维护社会治安、处理民间纠纷等。具体来讲,其一是通过少数民族头人作为纳楼普氏土司政治权威的代理人,给那些缺少田地的各少数民族提供田地进行租种。同时,规定向租种纳楼普氏土司“官田”的当地少数民族征收谷物收成的7%-20%税收,而租种其“私田”征收谷物收成的50%-70%。其二是当地哈尼族、彝族、傣族头人作为纳楼普氏土司的代理人,每年向当地哈尼族、彝族、傣族等族人征收税款。[11]4620世纪初叶纳楼普氏土司向各少数民族村寨所收取的税收被称为“粮银”:大粮银、银粮银、附加粮银、火灰银(山水银)、其他税收(差银、食盐税、大烟税、屠宰税等)(表1)。

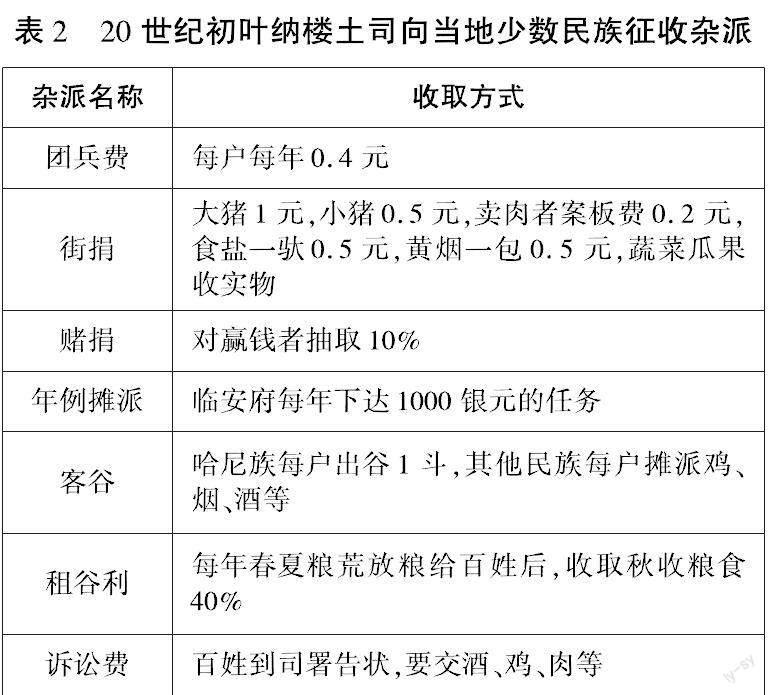

此外,还有各类杂派,团兵费、街捐、赌捐、年例摊派、应酬费、客谷、租谷利、红白事费、诉讼费(表2)。[11]47-48

其三是这些少数民族头人还需要负责每年按户派遣少数民族轮流到土司住所,从事长达80-120天的义务劳动(舂米、烧饭、砍柴、抬轿等),甚至纳楼普氏土司的祖坟场地由特定的村寨负责看管等事宜。

纳楼普氏土司与地方部酋、西南民族头人之间的政治联动,巩固了自己在红河南岸“江外三猛屯方”的政治统治地位。首先,纳楼普氏土司虽然对当地少数民族征收的税收名目繁多、杂派亦多,对当地少数民族的日常生活造成了一定的消极影响;但是对当地民族进行征收税收是纳楼普氏土司重要的经济来源之一,亦是通过贡赋经济体制实现将红河南岸地区的少数民族群体纳入国家治理的具体体现。[21]其次,在纳楼普氏土司联合地方部酋、西南民族头人的政治联动的过程中,他积极联合当地民族头人共同治理“江外三猛屯方”是延续当地传统政治格局的同时,实现了自己政治势力的向外拓展。

(四)马帮贸易

“江外三猛屯方”的重要性在于,不仅是纳楼普氏土司向红河南岸扩展其政治权力的具体表现,而且是作为滇南马帮、迤萨烟帮流动的道路载体,连接着中国与东南亚、南亚国家。加(嘉)禾街作为地方市场的崛起,还与这里曾经作为“茶马互市”的交通要道有着密切的关联。同时,因納楼普氏土司的进入,他通过开发边民互市、建立军事防御措施等兴边政策,推动了加(嘉)禾街作为马帮商贸节点的作用日益凸显。当时“江外三猛屯方”的加(嘉)禾街是云南与东南亚世界相互连接交汇的一个重要的“贸易港”之一,作为“江外三猛屯方”的加(嘉)禾街是往来于中国与越南、东南亚国家之间的交通要塞。

同时,红河南岸地区马帮商队的兴盛也与近现代的滇东南、桂西南仍然属于“化外之地”,多为崇山峻岭、沟壑深渊,需要严密而高度合作的贸易团体来支撑各个贸易节点上的货物往来息息相关。云南马帮顺势而生,成为中国西南与东南亚、南亚世界相连的主要交通运输方式。同时,马帮商队“人背马驮”的传统运输方式对促进云南的近现代化过程中起着十分重要的作用。历史上云南马帮商队的足迹遍布西南的滇、藏、川、黔、桂地区,甚至抵达了东南亚、南亚诸国,深度卷入了滇缅、滇泰、滇印等地区的商贸往来。[22]马帮商队作为物质载体,实现了作为古道与现代化道路具有国家-地方社会的权力互动的一个面向,又是移民迁移、饮食文化交流、多元化信仰的族群互动面向。[23]

杨某对自己的父亲曾经作为赶马人的艰辛深有体会:“要去越南,这里有两条路,一条是从(绿春平河镇)大头进去越南,一条是从下哈德(绿春平河镇)进去越南,从这两条路进到中猛,从小黑江这边上回来。驮盐巴回来,拉大烟过去。元阳的盐巴就是靠三猛的马帮。他们一路上很辛苦,路都是泥巴路,自己背锅做饭。山里面老虎豹子多,还要有人专门背枪。走一次是十天半个月,草鞋不知道穿破了多少双。”①

加(嘉)禾街作为马帮商队的贸易节点,与东南亚世界的相连就是依靠着这些体格健硕、经验丰富的马锅头、赶马人的流动实现的。[24]而红河南岸的马帮商队顺利行走山水之间,离不开能够处理各种错综复杂的关系、经验老练的马锅头与身强体健的赶马人之间的紧密配合,以及马帮成员之间达成信义、明确各自分工以及周全的线路计划、严格的行规等。[25]同时,“江外三猛屯方”的加(嘉)禾街成为山地居民的山货与外来的洋货发生着物与物之间交换的地方集市。而行走山川、丛林之间的马帮商队交汇于此,供给商队的马锅头、赶马人短暂停留,打尖歇脚的马店、货物交易的地方市场也随之兴盛起来。

更为重要的是马帮商队通过商品的流动推动了“江外三猛屯方”与中国腹地地区、东南亚地区的跨区域经济联系的同时,“江外三猛屯方”的西南民族也因此参与了马帮商队具体的商品交换环节。这些马帮商队运送的商品种类繁多,包括日常生活物资(竹编、乳扇、饵丝、灯油、针线、普洱茶、洋纱等),还有稀有矿产资源(金、银、铜、铁、锡等),也包括东南亚、南亚地区的棉花、宝石、香料等。这里每天都有各路赶马人汇聚于此,各路马帮商队与当地人相互交换着彼此货物。继而,马帮商队相互之间交换商品的经济行为促进了汉族移民与周边民族之间的经济往来、社会互动。

三、讨论与结论:红河南岸各民族共同开发边疆的历史经验与各民族交往交流交融

纵观学者对中华民族共同体建构过程中“三交”(交往交流交融)的研究,大多停留在对理论层面上的探索,通过逻辑推演来讨论中华民族共同体理论上的必要性;[26]而对于大量中国历史经验和社会事实的漠视,不能以“从实求知”态度来理解中国社会,实现理论探索与经验事实研究相结合,深刻地阐发中华民族共同体建构过程。这就会因为经验研究的缺乏与不足,导致人们无法细致深入地了解中华民族共同体在建设过程中所出现的新问题、新情况。民族学/人类学更应从日常生活、民族文化等方面去探寻共同性,回应中华民族共同体建设的目标和任务。[27]那么,基于对20世纪初叶云南建水纳楼普氏土司招募建水、元阳、石屏、曲靖、通海等汉族向“江外三猛屯方”的移民活动,正是通过红河南岸多民族“三交”的社会历史经验出发,探讨中华民族共同体建构的历史过程。因此,通过作为地方政治精英的纳楼普氏土司通过汉族移民至红河南岸地区,实施一系列的“兴边政策”实现其“以市治边”历史事件,意在强调从中国边疆社会的历史经验审视中华民族共同体建构中的“三交”问题所具有重要的现实意义。

首先,认识红河南岸各民族的“三交”过程。红河南岸汉族迁入“江外三猛屯方”的移民活动与当地哈尼族、彝族、傣族等西南少数民族产生关系,是各民族“三交”的基本前提。從关系中认识红河南岸多民族具有强烈的现实意义。唯有红河南岸汉族与当地西南少数民族之间族际相遇,才使随后“开街互市、马帮商贸、征收银粮等,同时联合地方少数民族酋部共同治理和开发”社会历史事件发生可能。以红河南岸多民族之间的族际关系为前提,才能在其经济、文化、社会等各个层面发生关系。[28] 红河南岸汉族移民作为新族群与当地哈尼族、彝族、傣族等世居民族的交往交流交融,是从经济交往、文化互动、社会结构等多维度进行族群关系重构。红河南岸汉族移民的迁入以及加(嘉)禾街的开市,形成以边境集市为中心的红河南岸各民族交往图景,改变了以往哈尼族、彝族、傣族等西南少数民族传统交往模式。同时,通过红河南岸各民族互动及其“三交”关系的建构过程,我们才能看到跨区域族际关系建立的可能,将我们的研究对象——红河南岸各民族与更为广阔的世界相勾连。因此,红河南岸纳楼普氏土司与地方部酋、西南民族头人政治联动的历史事件,既是红河南岸各民族建立跨区域的“三交”关系的体现,又对当地的族群关系进行重构。

其次,从红河南岸各民族交往史来看,中华民族共同体实质上是各民族共同开拓历史中的“三交”过程。对于我国而言,不同民族之间流动、接触、混杂、融合是一种历史常态,中华民族多元一体格局发展过程实质上正是各民族共同开拓历史中的交往交流交融过程。[29]因此,从红河南岸各民族交往史来看,在百年的时间中交往交流交融,共同形成了休戚与共的命运共同体,以此实现西南边疆社会的稳定。具体来讲,在法国对中越边界地区的殖民入侵以及边在共同面对西方殖民主义对红河南岸疆土的挑战过程中,纳楼普氏土司与各民族部酋的政治联动成为反抗外族侵略最有效的力量;这也是各民族共同体开拓和守卫西南边疆最直观的历史经验。20世纪初叶中法两国对“江外三猛屯方”滇越边界勘定的历史过程以及几次边界争端等殖民主义,迫使纳楼普氏土司将其政治统治势力向南推进,通过汉人移民、开街互市、联合地方部酋以及马帮贸易等,来维护其政治权威和西南边疆安全。在共同面对西方殖民主义对红河南岸疆土的挑战过程中,纳楼普氏土司与各民族部酋的政治联动成为反抗外族侵略最有效的力量;这也是各民族共同体开拓和守卫西南边疆最直观的历史经验。

再者,红河南岸各民族交往交流交融的日常生活经验构成共同体的基本要件。20世纪初叶云南建水纳楼普氏土司招募建水、元阳、石屏、曲靖、通海等汉族向“三猛江外屯方”的移民,实现了开发和治理红河南岸地区的政治目的。结合本文的案例,不难发现作为地方政治精英的纳楼普氏土司通过汉族移民至红河南岸地区,实施“兴边政策”——开街互市、马帮商贸、征收银粮等,同时联合地方少数民族酋部共同治理和开发“江外三猛屯方”,来实现其“以市治边”的政治目的,继而维护西南边疆社会的稳定。红河南岸汉族移民与当地少数民族以“加(嘉)禾街”为边民互市的中心,进行经济互动的过程中,实现了汉族移民与当地少数民族之间的经济互补和生计互动。同时,马帮商队的跨族际、跨区域的经济流动,更是推动了汉族移民与周边哈尼族、彝族、傣族等族际交往的深度和广度。此外,红河南岸汉族移民与当地少数民族之间的联系不仅停留在经济层面上的互动,更是他们文化交流、社会交融的过程。这些红河南岸各民族交往交流交融的社会历史经验构成中华民族共同体的基本要件。

最后,红河南岸各民族“三交”构筑了各民族共生共存共享的边疆形态。边疆作为国家之间多重力量建构的产物,是意识形态、政治、经济、文化等各种力量汇聚于此,建构出不同的边疆形态。[30]历史上的“江外三猛屯方”作为中国的西南边疆一部分也正是多重力量所建构之物,这也是西南边疆自身的地域特性。“江外三猛屯方”是促进红河南岸地区各民族之间经济交往、实现汉文化与当地民族文化交汇的重要一环,更是在当下“一带一路”建设下,促进西南民族地区族际之间共同发展、中越边境地区跨民族、跨文明体系交流的重要物质载体。

简而言之,红河南岸纳楼普氏土司迁入“江外三猛屯方”的历史事件,是红河南岸各民族共同开拓与守卫,以建构中华民族共同体的重要社会历史材料的体现。这对于我们从社会历史经验探讨中华民族共同体建构具有重大意义。从红河南岸各民族交往史来看,中华民族共同体实质上是各民族共同开拓与守卫祖国疆土历史中的“三交”过程。纳楼普氏土司对“江外三猛屯方”进行政治统治的过程中,周边县域汉族移民进入为此地多民族关系的建构提供了社会历史条件。红河南岸汉族移民与当地少数民族以“加(嘉)禾街”为边民互市的中心,进行经济互动的过程中,实现了汉族移民与当地少数民族之间的经济互补和生计互动。同时,马帮商队的族际、跨区域的经济流动,更是推动了汉族移民与周边哈尼族、彝族、傣族等族际交往的深度和广度。因此,红河南岸纳楼普氏土司对“江外三猛屯方”的开发与治理过程中,通过汉族移民、开街互市、联合地方部酋、西南民族头人征收税收以及马帮商队等政治、经济行为改变了当地族群关系与边疆地景,以此生产出了红河南岸各民族共生共存共享的边疆形态。

注释:

①资料来源:访谈对象:杨某;访谈时间:2021年6月26日;访谈地点:加禾街。

②资料来源:访谈对象:张某;访谈时间:2021年2月11日;访谈地点:加禾街。

参考文献:

[1]方国瑜.南北朝时期内地与边境各族的大迁移及融合[J].民族研究,1982(05):18-27.

[2]古永继.元明清时期广西地区的外来移民[J].广西民族研究.2003(02):75-81.

[3]连瑞枝.僧侣·士人·土官:明朝统治下的西南人群与历史[M].北京:社会科学文献出版社,2020:467.

[4]陆韧.变迁与交融——明代云南汉族移民研究[M].昆明:云南教育出版社,2001:316-345.

[5]温春来.从“异域”到“旧疆:宋至清贵州西北部地区的制度、开发与认同[M].北京:社会科学文献出版社,2019:10.

[6]林超民.汉族移民与云南统一[J].云南民族大学学报(哲学社会科学版),2005(03):106-113.

[7]吕思勉.中国民族史[M].南昌:江西教育出版社,2018:6.

[8]沉松侨.我以我血荐轩辕:黄帝神话与晚清的国族建构[J].台湾社会研究季刊,1997(28):1-77.

[9]杜赞奇.文化、权力与国家:1900-1942年的华北农村[M].王福明,译,南京:江苏人民出版社,2018:24.

[10]李国强.中越陆路边界源流述略[J].中国边疆史地研究,1989(01):5-15.

[11]杨甫旺.彝族纳楼土司世家[M].昆明:云南人民出版社,1999:24.

[12](清)王文韶修,唐炯纂.(光绪)续云南通志稿·卷85[M].台北:文海出版社,1976.

[13]尤中.红河彝族纳楼土司史略[J].思想战线,1989(06):59-66.

[14](清)張廷玉.明史·卷314[M].北京:中华书局,1974.

[15](清)张廷玉.明史·卷46[M].北京:中华书局,1974.

[16]尤中.尤中诗文选集[M].昆明:云南人民出版社,2004:759.

[17]建水县政协文史资料委员会.建水文史资料选辑(第二辑)[M].建水:建水印刷厂,1996:29.

[18](清)阮元,王崧,李诚等纂修.(道光)云南通志稿·卷135[M].昆明:云南美术出版社,2021.

[19]马曜.云南简史[M].昆明:云南人民出版社,1983:277-282.

[20]云南省绿春人民政府.绿春县民族志[M].昆明:云南民族出版社,2013:1-4.

[21]刘志伟.在国家与社会之间:明清广东地区里甲赋役制度与乡村社会[M].北京:北京师范大学出版社,2021:11.

[22]胡阳全.云南马帮[M].福州:福建人民出版社,1999:39-52.

[23] 赵旭东,周恩宇.道路、发展与族群关系的“一体多元”——黔滇驿道的社会、文化与族群关系的型塑[J].北方民族大学学报.2013(06):100-110.

[24]郑少雄.清代康定锅庄:一种讨论汉藏关系的历史路径[J].开放时代,2014(04):12-23.

[25]王明达,张锡禄.马帮文化[M].昆明:云南人民出版社,1993:113-126.

[26]王延中,铸牢中华民族共同体意识建设中华民族共同体[J].民族研究,2018(01):1-8.

[27]何明,中华民族共同体的经验研究:何以必要与何以可能[J].西北民族研究,2023(01)5-14.

[28]石硕,从汉族与少数民族的历史关系认识“中华民族共同体”的共同性[J].中华民族共同体研究,2023(01):73-88+172-173.

[29]费孝通.中华民族的多元一体格局[J].北京大学学报,1988(04):3-21.

[30]何明.边疆特征论[J].广西民族大学学报(哲学社会科学版),2016(01):130-135.

收稿日期:2022-09-12 责任编辑:贾海霞