江南物事

2023-07-14苏建平

空地

西窗外的一片空地,在短短的三年间,其用途一直让人猜不透。最早,它是一片田野,秋天熟了的水稻连谷带秆一起金黄,种植这些水稻的人家住在田野的南侧,房屋东侧沿河埠通向一条小河。稻子才收起,种植水稻的人就从这所二层楼房里被赶走了。这块田地遂荒芜了。河埠条石因没人行走而开始歪斜。一些垃圾转眼运了过来,摊饼一样,覆盖在刚刚将这片野地占领的杂草上。由于垃圾如此多,它马上成了一个丘。看起来这片空地即将成为城市呕吐的场所。夏季,青蛙的叫声仍从垃圾堆深处遮掩不住地传出来。据说,这儿将盖一所中小学校。但很快,南北方向的城市大路笔直地穿过东西向的另一条大街,从图纸上的学校中间穿越而过。于是,学校又不存在了,一条混凝土路一天比一天显露出清晰的眉目,它将继续往南,直通高铁新城。神奇的是,在这过程中,垃圾堆竟在两三日内消失了,空地上覆上了一层松土。这下,它的用途似乎确定了:在一河一路之间的狭长空间里,它将成为一块遍植草木的绿地,成为城市之肺的一部分。这给了河对岸的小区居民一个松弛下来的理由:不再私下议论,并安排起饭后散步的路线。

一个小孩

小孩儿大概六七岁。面貌无特征,只是戴了一副厚片眼镜。那是一个周末的下午,在新华书店的门口,看到这么一个小孩儿。跟他在一起的,还有他的奶奶。这儿的奶奶,几乎都忙着带小孩儿。我一点儿也没注意到他,因为我的孩子在书店里看书,我则溜出来抽根烟。我忙着偷空抽烟哪,是他的声音一把把我吸引了过去。那不是金子般的喉咙,也不是冲天的大喊大叫,更不是因为撒娇而哭泣,是一种方言,嘉善的方言,我熟练掌握的土著语言。那一口方言啊!这么小的小孩儿,顺嘴脱口而出,像一个六七十岁的老嘉善人那样,那调儿,那味儿,像在这城里住了有一辈子那么久!在孩子中间,几乎再也听不到这种嘉善话的调调儿了。更让我感到神奇的是,这小孩儿,居然跟他的奶奶在谈论麻将的话题,一个全中国可以说却因地域不同而千差万别的话题,最最中国味儿的一个话题。“格副牌,侬老早好胡特了!”我看到这戴厚片眼镜儿的小孩儿一边舔着冷饮,一边对他奶奶说,脸却不对着他奶奶,摆出一副老于世故的样子。

穿开裆裤的小孩

城市一路向西开疆拓土,我不知道城西地处偏僻的地藏禅寺是否还在。据说,每到观音菩萨的生日,平头老百姓都会云集到地藏禅寺叩头烧香。十多年前的一天,想不起因为什么原因,我竟去了地藏禅寺看香客烧香。之所以还记得这件事,完全是因为一个小到还穿着开裆裤的小孩。当时我进了寺庙,寺庙的院子里挤满了人,人人手中撮着香。我不烧香,一路擦肩碰背地挤进了大殿。大殿里全是香客,正撮着香齐刷刷地作揖,随着一阵木鱼声和一记钟罄声,忽然又齐刷刷地跪了下去。院子里的人正伸着脑袋看大殿里。在这一片齐刷刷中,突然有一个动静吸引了我。原来不知哪个香客带了一个小孩儿来,扔在一边任他自己耍。这小孩儿太小,刚刚会走路,他看了跪着的香客们几秒钟,便再也不管他们了,自顾自地在地上翻起滚来。他一路翻,一路把手指伸进嘴巴里嘬,嘴巴里还咿咿呀呀地说和唱,一路从开了裆的裤子里露出小鸡鸡来。偏偏,斜照的阳光时经门斜对面的玻璃不但反射进大殿,还随着小孩的动作时不时地反射到他身上,使孩子格外有了活泼和生机。那时不甚明了,只觉生动,现在想起来,很奇怪,此情此景,那孩子,就像一锅沸油中的一滴清水,全然不自知地保持着一颗水滴的形状。

在医院

去医院陪侍陪了整整一个晚上。一辈子在农村的同胞亲兄手骨不慎碎折了,住了院。他刚入了医院,我陪的是第一夜。他说:“运气真差啊!就是为了一个不值钱的电灯泡!哦,痛!”他说:“父亲一大早叫我,去帮忙把坏掉了的灯泡换一个,已经把灯泡都换好了,却栽下来了。”他说:“我偏偏在今天是多么小心哪!一个平时喝酒时坐着的方凳,上面又加了一个方形小板凳,上去时边上还放了一把椅子,我是踩着椅子上去的。哦,痛!”他说:“我也不知道怎么倒下来的,倒下来时,手一撑,听到‘咯的一声,知道出事了。”他说:“姆妈正在外面洗衣服,聽到动静后跑进来一看,说‘出大事了,父亲听到后从楼梯上好像跳了下来,这七十几岁的人要在楼梯上出事还了得!哦,痛!”他说:“我对老头子说不要紧的,怕他心里会想都是他的错,然后宇杰就把我送到医院来了。”他说:“现在是2019年1月,照农历算不是猪年,还是狗年,是我的本命年,老古话讲,本命年有事。运气真差啊!前阵子是尿结石,现在手又断了。哦,痛!”他说:“也好,坏事本命年都来吧!过了狗年就是猪年了,希望猪年好运。哦,痛!”他说:“手术要么礼拜二,要么礼拜五,最好礼拜二,早一点,早一点还可以回家过年,钱也可以省一点。”

老妇人

江南深处有神迹。这跟一个八十八岁的老妇人有关。老妇人叫苏堤,面貌看去不过七十来岁。上世纪五十年代一边肚子里怀着孩子,一边贡献青春熬着通宵战天斗地,落下病根直到退休。她的人生从退休起才像一扇阿里巴巴的大门那样,真正打开了。老太太天天舞刀耍剑,后又练习太极拳,收了一众民间弟子,又开始精通微信、电脑文字输入、P图片,病根从此没了影儿。到她八十八岁时,她的女儿都退休了,而她独居一楼的一套125平方米公寓里。她喂养了一对红嘴鹦鹉,一雄一雌,本是不相识的野鸟,那雄的有一天飞到她种花种草的院中,再也不肯离去;过了一阵子,住十五楼的孩子捡到了一只失窝的雌鹦鹉,便赠给了她,于是两只野配鹦鹉进了一只笼子,莫名过起了居家生活,琴琴瑟瑟,和谐异常。更有一只猫,似乎知晓这老太太多年来一直爱猫,挤进那院子也不肯走了。赶不走,老太太像喂养儿孙和伴侣一样喂养着。那猫在老太太调教下,竟通了灵性,完全听懂了老太太说的话。它怕洗澡,老太太说洗澡时,它就钻入床底下不出来。它懂吃,知道有个瓶子里装着可口的调味料,非得要在饭食里加了那调味料才肯吃。这猫儿像人一样,有时候心神不宁,既想吃,又想外出玩,就从里室走到阳台,从阳台走回里室,来来回回。老太太跟猫说,你不能先吃了再出去玩吗?猫便乖乖地回到食盆旁。这如此之多的快乐,仍不能抵消老太太的一种悲伤:时间不够。她的一周社会安排近似于市长县长。由此,她养成了一个习惯:年近九十,每天晚上要到十一点或十二点才能睡觉。她说,她还没开始考虑养老这件事。

雨落一

司机的手指灵巧地划过手机的屏幕,说:“前面,申嘉湖西塘口子高速下来,不仅红,而且紫。我们走小路吧?虽然路长一点,不会堵。”我说:“好啊。”这我太清楚了,高德地图,几乎显示了每一个细节。这也是我本来的愿望。外来客是不知道这些小路的。果然,那些如鸭肠般的小路畅通无阻,两侧除了收割过的田野,便是一屋接一屋的乡宅。这全在意料之中。意料之外的事发生在终点处,一步一步往深处走,一步一步接近西塘,我突然看到路边的提示牌上写着:“雨落。”那是一个地名。在“雨落”上面,标示牌上写着“西塘”。就在我差不多用一分钟时间念诵“雨落”的时候,车子拐进了西塘的镇区。那是一个小得不能再小的小站。我们没有在“雨落”停下。那仅仅是一个路过的小站。奇怪的是,那个小站的名字一直留在了我的脑子里。因为,昨天我们想来西塘,可是天刮大风,天下大雨。今天,老天一直阴沉沉,好巧,没下雨。于是,我们不顾一切,杀了过来。但西塘啊,西塘啊,在我,真的比不过那个奇怪的“雨落”,一个小之又小的乡村公交小站,亲切又亲切,就像一个老朋友。以前,当说起下起了雨的时候,我从不知道有这样一个地方,现在,如果我想起“雨落”,就开始想念南方的雨,想念居于南方的这个小站。但请一定要用南方的方言来说:下雨了,落雨了。

雨落二

对“雨落”念念不忘。一个几乎无人知晓的乡村公交小站,埋在了烟雨江南的深处。这个名字暗示了一个奇妙的时刻:饱含水分。它的音节,接近于一个生于江南、长于江南的少女。但它不是这所有的一切,它仅仅是一个地名,是一个最小的地名,是一个地名的自身。如果有人在这个小站下车,那刚刚好,就意味着这人来到了“雨落”。在江南,还有多少“雨落”?差不多可以肯定,这是唯一表示下雨的地方。当书写着“雨落”的路牌名在车窗外转瞬飘过去,随后我看到的唯一有意思的站名是“颜店”,不再是听觉、视觉和触觉的复合体,而仅仅是单一的视觉,并且暗示了前方是一个众色皆有的所在:西塘。多么不可解释啊!那种不可言喻的暧昧和惊心,在路过“雨落”时,达到了不可思议的高潮!仿佛在雨落,某种人生在等雨坠落。

某君

某君,宠物狗爱好者。日常生活简单,自得,自足。起早,入晚,都要在小区里抓住绳子遛狗。白天上班,就将狗关在室内,任狗漫游。话说,某君在街道的基层社区里工作。社区里做事共十来号人,对应着上面的千根线,万个头,忙得屁滚尿流。这还不算。上面的这千根线和万个头在科技越来越发达中终于找到了刷存在感的办法。几乎每一个条线都建立了公众号,报到,学习,考核,都在微信平台上操作。这还不奇。奇的是这些条线都有年初预算,不能发福利,得把这一笔钱给名正言顺花掉,于是垂直往下,给每个条线工作人员配上一部手机。这个条线一部手机,那个条线一部手机,某君手中便凭空多达六部手机。这六部手机像六个电视频道,倒过来倒过去地切换,一天中竟有一半的时间花在了这切换上。这还没完。其中有个条线明文规定,配备了手机的工作人员必须走门串户,每天走路步数不少于一万步,手机系统内有自动记录和监测,无法造假。某君苦于此。有一天早上遛狗时,看到狗脖子上一抖一抖的项圈,仿佛天启,灵光乍现,某君赶紧回家把手机绑在狗身上,闭门上班去。等下班回家检视,发现手机记录的步数近一万五千步。遂大喜。

藏书羊肉店

罗星路上的这家藏书羊肉店从来不缺顾客。在几乎不养羊的江南,一家羊肉店跟家常菜馆完全不同。只要想想“鲜”这个字,江南有鱼,唯独缺羊。江南人格外爱吃羊肉。在嘉善城区,羊肉店几乎全叫“藏书羊肉店”,但只有罗星路上的这家,才让人感到是真正的藏书羊肉店。这店门面小,店招也小,随便走得快了就路过不见了。但在其他藏书羊肉店生意有一搭没一搭时,它总是桌桌爆满,等不及的人,有时只好买了带回家去吃。经营这家店的是三个老人,一个老头加两个老太太,苏州人,一口典型的吴侬软语,相互说方言,我们彼此都能听懂话。除了味好,他们经营的秘诀是:量足,绝不缺斤短两。这当家的老太太心灵手巧,每年都织了很多漂亮的苏绣,挂在店堂墙壁上卖,几乎年年都卖光。他们还带了不少自家酿的杨梅酒、青梅酒、酸梅汁,就着羊肉吃,味道正相配。名声这就出来了。从2009年我第一次进这家羊肉店起,一路竟吃了这家店的羊肉十年了。这十年里,老人更老了,于是又多了一个老人,四个人一起经营,其间还有一个小伙子,是其中一个老太太的儿子,也来帮忙,但跑了不过几个月的堂,就消失了。年轻人总是有更新鲜的去处。我不知道这店何时会关闭,也许要到这四个老人都走不动为止。但我最丰沛的记忆仍是2009年的春天和夏天,我和朋友们隔三差五去这家店吃羊肉。差不多晚上十點,我们占据一桌,就着热气腾腾的白菜粉丝羊肉锅,谈诗谈江湖,天气炎热了,就干脆直接把桌子搬到店铺门外的人行道上,在满世界的燠热、一街的喧哗、偶尔吹来的风、陌生人的凝视中,摆开了场子吃喝,常常吃到后半夜。有一次,兴未尽,竟不知不觉边吃边喝边聊到凌晨四点。老太太跑过来笑嘻嘻地说:你们还没吃好啊?我们困了,明天还要早起呢。你们回去吧。于是,我们不辨方向,一路跌跌撞撞回家。现在想不起来了,在我们的醉眼中,天上是否布满了星星。

探头

有客来。在雾蒙蒙的天气中,陪客人看了两个点:一个是这座小城最豪华的小区安装的智慧安居监控系统,小区加系统,称“智安小区”;另一个是大商场万联城进口处的联勤警务站。在智安小区的监控室里,偌大的墙壁上是一面面视屏,实时动态地记录下了小区门口进出的各种情况,举凡一辆汽车、一辆电动车、一辆自行车(几乎没有)、一张人脸、人手中牵着的宠物嘴脸、被吹至门口的落叶,无一遗漏,统统记录在案。这些数据还同时被实时传送至指挥中心的大数据平台,随时等待分析。据说此举效果彰显,智安小区几乎再也没有偷窃之事。但在联勤警务站,感受完全升级。警务站里布满了大视屏,不停切换着整座城市最高建筑顶上安装的高清探头——鹰眼。这俯视的视角,逼真地把十字路口、十字路口上不停流动的车子、人行道上的行人、道路中间和两侧的绿化带呈现出来,气势十足。随着进一步演示,一些局部区块被放大,于是可以看到更细腻的东西,花草的抖动、路面上翻飞的塑料袋、开电动车的人戴的头盔颜色。讲解的女警察骄傲地说,这些安置在高层建筑上的鹰眼,加上雪亮工程中安装的中低视角的探头,已经把城市的每一个角落全部拍了下来。于是我们又看到了切换到医院等候室的视频,穿条纹衫的病人在一无所知中,有的在翻看检验报告,有的空呆呆地看着前方,有的在座椅上挪动屁股。接着在视频下方出现了一排静态定格的脸孔,全部来自万联城进口处进商场买东西的顾客,不仅露出脸,还露出或黑或白的牙齿。讲解员继续骄傲地说,探头已经将乡镇也连接起来了,她又将其中一个视频切换到我们即将赶过去的乡镇,并放大至全屏,正面、背面、全景地将那个镇貌展示在眼皮底下,随着某个区域的局部放大,可以看到小镇上一家店铺前有一个人正在从一辆车上下来。这里的所有数据,同样也实时传送至指挥中心的大数据平台。客人啧啧称奇,情不自禁地赞叹说:几乎可以在这儿拍一部好莱坞大片了。但是我,却想到了一个人和一部书:奥威尔,《1984》。1984,已经过去了。但也许正在来的路上。

蛋糕

那个围墙拆除了吗?真的拆除了。不仅围墙拆了,连同围墙外的一溜儿店铺也全拆除了。这个围墙,是县城里的烈士陵园围墙。像所有公园一样,它从原来只有一个入口,变成了四周全是入口:墙壁尽去,栏杆尽去,障碍尽去。但在以前,这里却是一个圣地。三十多年前,当我还是一个乡村学校的学生时,每到清明,由学校组织,我们总要徒步两个多小时,从遥远的乡下,一步步走到县城这个最神圣的地方,唱歌、献花、默哀,表达对烈士的致敬之情。除去这一切大叙事,真正入心入血的却是一个小事件。有一年清明,学校组织我们上县城扫墓,家里穷,所以我口袋里只有五分钱。临出发时,我向哥哥保证,我会带一个蛋糕回家的。蛋糕?在那个年代几乎是一个奇迹。事实是,扫墓完毕,在自由活动时间里,我以最高效率用五分钱真的买到了一个蛋糕,用油纸包着,藏在口袋里。然后是仍然用两条腿走的回程。那个蛋糕呀!一路上在我的口袋里一直向我挑逗,用它的软、用它的甜、用它的香。我怎么可以抵抗它的诱惑呢?所以,我一路走,一路把手伸进口袋,把蛋糕一小块一小块往嘴里送。快要到家里,我知道蛋糕已经不多了,于是把油纸扔掉,把蛋糕直接放在口袋里,还用力捏了捏,捏个五成碎。到家时,哥哥要蛋糕,我只好掏出了一把不成样子的蛋糕碎末。哥哥嚎啕大哭。真奇怪,三十年后,在今天,当我路过被拆除围墙的烈士陵园时,哥哥当年的哭声,在我的心底,隆隆响起。那是少年才有的单纯而绝望的哭声,不可复制。

狗

早上一出2单元大门就看到那条住在楼上的大狗。牵狗的女人一看见我,马上把狗绳一紧一拉,一手按在狗硕大的脑袋上,退后几步。等到我和孩子上了车,开动了,她才牵着狗进大门坐电梯上楼。每到这个时候,孩子总是取笑我,因为看到这条大狗,我无端端地产生了害怕。孩子却不怕,他说:其实狗不会咬人的。但这狗实在太大,远远超出了一般狗的尺寸和體量,几乎像一头凶猛的藏獒,其带来的恐惧犹如狮虎。由这条狗,想到了乡下每年都养的狗。差不多有三十年的光景了,乡下老家一直养着狗,少则一条,多则两三条。孩子小的时候,有段时间寄养在乡下,整日里和狗厮混在一起。那些狗,会摇头摆尾地跑到孩子脚边来,伸出舌头舔他的手、裤子、鞋子,孩子就用手摸狗的脑袋,有时抓住一把狗毛往上提,甚至用劲抱住狗脖子又推又拉又拖,狗都不恼,反而头摇得更欢,尾摆得更快。多么融洽。就是这些狗,往往到了冬天,被乡村里到处游走的套狗的人用一个麻绳做的圈套给套走了,好价钱卖到了小餐馆里。孩子就不开心。更有一条母狗,很小,已经育过两胎了,有了些见识,看家护院的积极性十分高,不管来人熟不熟,总要一路杀过去,几乎贴着来人的裤脚管狂吠。来人心惊肉跳。如果几个月没去乡下,这小母狗,照样对着我和孩子一路追,一通叫。2018年春节里,这狗走到了尽头,据说它竟咬了孩子的叔父,咬了一次,吃了一顿打,不长记性,又咬了第二口。为防患于未然,请来了孩子的舅爷和叔父,将这狗杀了。自家人没人下得了手。恰逢孩子春节里住在乡下,这狗肉,他竟是一口都没吃。杀狗时,他也没看一眼。问他,他说狗肉不好吃,不想吃。其实他心里很难过,难过这样一条熟悉的家狗就那样被杀了。比起大人来,他对狗有着天然的亲和力。顺便说一句,孩子属相正好是狗。在那一天,我不知道他有没有产生自己也挨了一刀的感受。

连续多年重复做的梦

它来了。不知道是第几次了。一个巨大的漩涡(水?石块?沙子?)在旋转。漩涡呈圆形,光滑,近乎透明,有时候又呈现出一圈圈圆纹。它的中间一路凹下去,中心处是一团黑,而漩涡的最外缘高高耸起,像一道圆环防波堤。我本来站在这道圆环上,突然却置身于漩涡内部的一圈圆纹上,跟着漩涡一起旋转。不可思议的事情出现了:我身在漩涡内部,但同时又站在漩涡外面,睁着一双巨大的眼睛看着漩涡内部的自己。我的眼睛是如此大,以至于比漩涡内的整个自己都还要大,甚至比这个漩涡都要大。这时,站在漩涡外面的自己产生了一丝焦虑,却又束手无策,只好继续看着自己。这个过程持续了有几分钟(几秒?几个小时?几天?),直到焦虑渗出了一丝苦味,像一个瓶子塞进了一个塞子,梦骤然结束。就是这个无法解释的梦,从高中时起,三十多年来,年年做,像一道影子,一路追过来。我不知道它向我暗示的是未来的一个象征,还是我过去的某种记忆。我唯一知道的是,它在我不知道的地方自我运行着,像一个奇怪的宇宙天体。

不再捉鱼

一条鱼几乎是我一个人吃光的。孩子很好奇,他一直在问:你小时候吃什么菜?鸡吗?鸭吗?猪肉吗?我告诉他,这些东西,除了逢年过节,平时一概吃不到,哪怕是一个鸡蛋,一个鸭蛋,也要千方百计攒着卖钱。平时可以吃到的荤菜,主要来自水里:虾(江南方言中叫“弯转”)、细长的餐条鱼、短而宽扁的鳑鲏鱼、多肉的鲫鱼、滑溜的鲶鱼、泥鳅、黄鳝、挥舞着一对螯的八脚螃蟹,当然有还贝壳类的螺蛳、蚬子。这一切,全生活在江南纵横交错的湖荡河沟里。读小学时,有一年夏天,为了清除淤泥,浜里的水抽光了,河床朝天露了出来,我提了个篮子沿着河滩找鱼虾,所获甚少,直到在一个被人忽视的浅洼里看见一条尾巴一甩一甩的鱼,才算弄到了这天最大的收获:一条一斤多重的白鲢。奶奶盛赞。又一年,读初中时,还是夏天,下着暴雨,田间水沟里的浑浊泥水一路往河里冲,这时,大批大批的鲫鱼像是发动了体内的引信,纷纷逆水而上,沿着沟渠奋力上游去排卵,我们在家旁边的沟里放了一个竹笼子,这笼子鱼只能进,不能出。鱼真多啊,差不多过个十几分钟,鱼就把笼子给塞满了,提上来的鱼先是装在水桶里,马上水桶不够用了,搬出了大缸,到得雨停,竟有满满一缸鲫鱼。于是,红烧美味的新鲜鲫鱼,更多的鱼剖了腹,腌制起来。多大的盛宴啊!除了鲫鱼,还有泥鳅的故事。有一年,冬天早已过去,春天一天天暖起来,冬麦已长有一尺高,突然田间管理人员给麦地沟渠放了新鲜的水。好嘛!我们兄弟两个,一个提着网,一个提着长柄木锤子,网张到沟里去,另一个人拿着木锤子从沟的另一头,用锤子一锤一锤地搅水,一路往网这边捅。一条清澈的沟渠转眼浑浊不堪了。那正是我们要的,那些经过黑暗一冬来到新鲜水中透气的肥泥鳅一受惊吓,一路往清澈处逃,但前面正是天罗地网,于是,统统落网了。但这一切多么远啊!仿佛另一个世界。而在现在这个世界中,如果吃这些水中物,我已经习惯了在盘子里逮着吃。我已经丢失了一种直接面对水中生灵的能力。但如果跟我们远古的祖先比,跟几乎人人都会亲手去抓捕,一辈子都在抓捕的祖先比,无论是听觉、视觉、嗅觉、触觉,还是对环境的感应、手的力量、脚的灵敏,我们丢失的东西已经不计其数了。

怀念

怀念人时,我从不去墓地。我习惯在烟火味里怀念存在过的细节。比如,外公去世前,每次来我家,对我们而言都是一个节日,我们就赶紧让座倒茶,赶紧逮了鸡来杀,赶紧下到地头摘新鲜的豆角、南瓜、番茄,如果实在没有现成的东西,就赶紧去村里唯一的熟食店,买上半只酱鸭、一斤豆腐干,当然还有加了香料上了酱油的肥大肠。这肥大肠印象是多么深啊!里里外外全是油,外公一边喝酒抽烟,一边鼓着腮帮子,用已经不利索的牙齿一口一口地嚼大肠,直嚼得一脸舒展,全身舒泰。这嗜好也由此传给了我。奶奶去世得更早,在差不多仍然贫穷的年代里,她喜欢将各种珍稀的东西收藏在加了老式铜锁的五斗橱里,然后变戏法一样一个转身,从橱里拿出种种可口的南货点心,在我们孩子面前晃:桃酥、蜜枣、柿饼,有时会有大白兔奶糖。这时,我们像小狗一样流下了口水。相比之下,外婆不像奶奶来自大户人家,平时一脚泥,性格直,但我到很晚才知道外婆其实心非常细。几乎是在我读小学时,每次到外婆家,总有意外收获:这收获来自一个不加锁的五斗橱,每每偷偷打开它,或拉开五斗橱的抽屉,在角角落落里总躲着一枚或两枚一分两分的硬币,取了之后,下次又有新的硬币重新蹲在了那里,真仿佛是阿里巴巴的神奇大门,一旦洞开,取之不竭。可是这一切啊,全是外婆故意放在那里等我去拿的,等我拿了到小店里买颗糖吃,甜甜饥饿的嘴巴。还有爷爷,除了在一穷二白中借了我永远还不了的五块钱外,他所有的形象凝固为一个足不出户的人:几乎从中年起,他再也没有走出过乡村,一直呆在方圆两三里的范围内,至多到乡间小镇上。在这个过程中,他的话越来越少,他的脸越来越沉默,经历了奶奶的去世,经历了老年痴呆症,经历了他自己不再能意识到的死亡。哦。四位亲人,今天我莫名怀念你们。你们四个,像东南西北四个方向,像四根柱子,像四扇门,围拢过来,构成了我此刻的世界。哦。你们啊,我最后想对你们说的一句话是:人间看似在变,其实根子未变。阿弥陀佛。

往事之伞

车内拥挤,过道上挤满了人。我临着车窗,扭头注视窗外湿漉漉的世界,窗外小雨点很密集,被风斜吹到玻璃上,斑斑点点的。中巴车一路停过去,人上上下下,始终那么拥挤。驶到一个中途小站时,车子减速了。由车窗望去,看到一对年轻夫妇在向中巴招手。他们共撑着一把傘,男的脖子上挂了条大围巾,里面裹着一个婴儿。他们不停地缩起肩膀。外面很冷。看到车子停下,他们收了伞,向车门走来。看来没人打算在这个小站下车。年轻夫妇朝车内看了看,男的腾出一只手抓住铁扶手,用力往里挤,过道里一个老人喊:挤挤,让他们上车。人们自觉地挤紧了些。但人实在太多,没挤出多少空来。男的费了好大的劲,才抱着婴儿站在车门口,年轻的母亲瞅了瞅,干脆没上车。售票员问:上来吧?女人摇摇头。她看不出车内还有什么地方可以容下她。短暂沉默后,那男的突然跳下车,回头说:你们走吧!我们等下一辆。从斑驳的玻璃中我隐隐约约看到两人又站到路边,又撑起了伞,把脖颈伸进衣领里,向公路的一头张望。车继续开。我的目光绕着他们转动。女人在伞下紧紧靠住男人,任凭雨丝吹在身上。那把伞遮住了这一家子,给他们带来了安全,尽管它是那样小。那个怀抱中的婴儿还不知道,曾在一个凄风苦雨的冬日里,年轻的父母像陌生的异乡人那样在路边等待,怀着承受一切的决心。他们从我视野中跳出去时,我抓住了最后一瞥: 一把雨中的伞。

汤宇立

忽然有人告诉我:汤宇立死了。是在炎热的夏季,那时她在县城一家饭店里干吧台的活,却莫名失了踪。后来从杭州传来音信:她被人谋杀在一家大饭店的一个单间里,行凶者用手扼住她的喉咙,又把她的尸体藏在长沙发底下。几天后,当服务员嗅到房中的异味时,移开沙发,于是凶杀案暴露了出来。汤宇立是我的学生,我教她时她才十四岁,被人谋杀时才十九岁。听到发生的暴力事件,我心里一咯噔,感到一枝花被人掐断、揉碎了。一个生命消失了。告诉我汤宇立死讯的人还告诉我,汤宇立在无意中掌握了一桩事涉巨额现金的秘密。对家境贫困的她来说,不能不说是一种诱惑。于是她铤而走险,决定敲诈勒索,数目是:两万块钱。她迅速动手,但她是那样盲目,那样缺乏经验,才一动手便送了命。汤宇立敲诈勒索?为了两万块钱?我怎么也无法相信。我记忆中的汤宇立是孤傲不羁的,对人间丑恶深恶痛绝。如果遇见什么生活之恶,她会习惯性地扯起她简洁而有力的嘴角,流露出最大程度的蔑视。这样的汤宇立,在敲诈勒索中丧了命?但事情是事实。初中毕业后的几年里,我们都没有见过面,只知道她开始干活挣钱了。然而她怎懂得人间的善恶?她脆弱的心理防线在现实面前不堪一击。那几年里,在人群中她一定像一张蚕叶一样被人噬咬,直到暴力发生。我默默无言。我诅咒生活中黑色的那一半。同时,我哀悼她,哀悼她早夭的心灵;我又想起她,想起她深黑的眸子和抿紧得几乎要咬碎一粒石子的嘴唇。

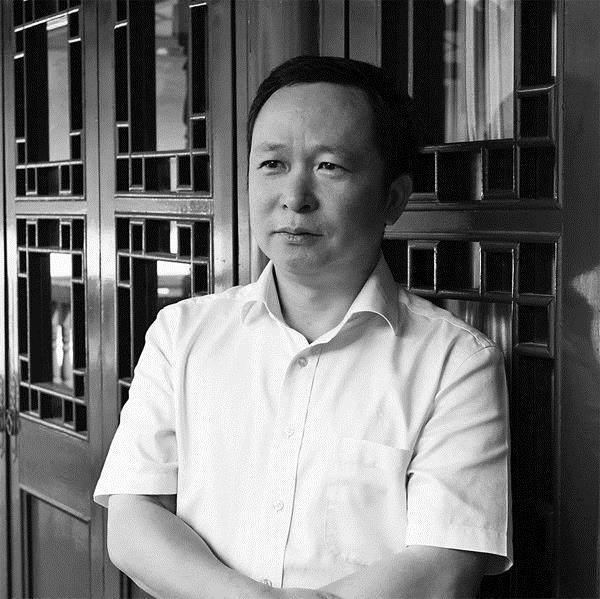

苏建平,70后,诗人,作家。作品发表在《诗刊》《星星》《草堂》《诗潮》《江南诗》《诗选刊》《诗歌月刊》《文学港》《西湖》《滇池》《飞天》等杂志。著有《单音节和无花果》《阿J》等诗集。现居浙江嘉善。