“一带一路”沿线国家地缘政治风险评估及影响因素

2023-07-13李誉博

胡 芳,李誉博

(广西大学 经济学院,南宁 530004)

“一带一路”倡议是中国在全球经济复苏乏力背景下提出的一项区域经济合作战略,旨在达到政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通与民心相通(Hu et al., 2019)的共赢发展目标。但由于很多发展中国家政治环境不稳,社会矛盾根深蒂固,“一带一路”沿线国家投资需求背后隐含着巨大的风险和不确定性(徐奇渊 等,2017)。当今世界正处于百年未有之大变局和新冠肺炎疫情叠加期,“黑天鹅”与“灰犀牛”事件频频发生(刘友金 等,2022),“一带一路”沿线国家充满疑虑,沿线大国暗中掣肘(何茂春 等,2015),充分考验沿线国家的风险抵御能力。如何甄选合适的地缘政治风险因子,构建科学合理的地缘政治风险评估体系,准确评估“一带一路”沿线国家的地缘政治风险水平,已成为目前亟待解决的重要问题。

现有研究主要围绕地缘政治风险概念和地缘政治风险评估两方面展开。关于地缘政治风险的概念尚未形成统一的标准,国际上普遍存在将地缘政治概念泛化为国际政治和国际问题研究的趋势(张晓通 等,2020)。Neacsu(2016)认为地缘政治风险是因国家间冲突和紧张关系、战争、资源争端以及恐怖主义行为等地缘政治因素所产生的风险事件。Bohl等(2017)分析地缘政治风险是由冲突、暴力行为或权力竞争等事件引发的政治、经济及自然方面的风险可能性。刘文革等(2018)指出地缘政治风险由政治动荡、社会动乱、军事冲突和恐怖主义活动等突发性事件产生。Caldara等(2018)认为地缘政治风险是阻碍国际关系正常与和平进程,造成战争、恐怖主义行为和国家间紧张局势的相关风险。上述研究普遍认同地缘政治风险具有突发性冲突及区域暴力性的特征,并着重突出以战争为典型代表的军事行动和以恐怖主义为典型代表的暴恐袭击事件是地缘政治风险的主要表现形式。

与地缘政治风险评估相关的研究大致可以分为3 种:一是关于局部地区、航线、能源和重大工程项目的地缘政治风险评估,已有研究分别以湄公河流域国家(葛旭瑞 等,2022)、北极航线(李振福,2011)、能源出口(陈晓鹏 等,2018)和稀土项目(Kamenopoulos et al., 2019)为研究对象,从政治、经济、社会和双边关系等方面量化地缘政治风险。二是关于国家地缘风险指数构建的相关研究,主要是利用政治、经济和社会领域的风险指标来量化国家地缘风险,如经济学人智库(The Economist Intelligence Unit, EIU)①http://viewswire.eiu.com/index.asp?layout=homePubTypeRK、美国政治风险服务集团(The Political Risk Services Group, PRS Group)②https://epub.prsgroup.com/products/political-risk-services/country-reports和国际商业观察公司(Business Monitor International,BMI)③bmiresearch.com,其通过分析宏观政治与经济风险,评估全球主要国家的地缘风险。此外,刘文革等(2018)以及Engle等(2020)通过考虑政治、经济制度和资产价格波动,进一步拓展了地缘政治风险评估的研究范围。三是部分学者,如刘文革等(2019)注意到地缘政治风险与政治、经济及社会等风险之间存在差异,在考虑政治制度风险的基础上,对战争引致的地缘政治风险进行了量化。还有研究依据媒体报道内容测度地缘政治风险,如王淑芳等(2015)通过事件数据分析法,得出中缅两国关系定量分析结果;Caldara等(2018)运用文本内容分析法,统计国际主流报纸中关于风险的描述,构建地缘政治风险指数。

综上所述,尽管现有学者对国家地缘政治风险研究作出了较大贡献,但也存在以下不足:首先,对于特定对象的评估虽契合当地特殊环境,评估效果较好,但泛化到“一带一路”沿线国家时,评估能力有待提高。其次,基于国家层面构建地缘政治风险评估指标体系的有关研究中,对于突发性地缘政治风险事件的解释力不足,特别是当诱因为政治和经济类指标时,由于评价标准和统计方法选择存在差异,其对地缘政治风险事件的反映具有一定偏差。最后,依据媒体报道进行研究,虽能满足较高的更新频率,但所统计的国家范围较小,且对于新闻渠道的选择及媒体的报导存在主观性,易导致地缘政治风险评估存在失真的可能。

因此,本研究通过梳理地缘政治风险的内涵及表现形式,从战争、恐怖主义与制裁3个维度测算“一带一路”沿线国家地缘政治风险水平,并基于空间视角从政府治理、经济发展、社会稳定和资源禀赋4个方面分析地缘政治风险影响因素。研究的边际贡献主要有3个:一是基于地缘政治风险的内涵和典型事件构建地缘政治风险评估指标体系。二是采用全排列多边形图示指标法和全局莫兰指数测度了“一带一路”沿线国家地缘政治风险的时空分异特征。三是通过空间杜宾模型研究地缘政治风险的影响因素。研究成果不仅有利于“一带一路”倡议更好推进,且能更好解释地缘政治风险不确定性和不稳定性的来源,帮助沿线各国更好防范地缘政治风险。

1 地缘政治风险评估指标体系构建

鉴于“一带一路”沿线国家存在战争冲突加剧、民族冲突、极端主义盛行和大国博弈激烈等复杂地缘政治环境特点,考虑到Neacsu(2016)与Caldara等(2018)认为地缘政治风险是战争和恐怖主义行为等要素引起的国家间冲突和紧张关系相关风险;刘文革(2019)和张晓通(2020)等进一步指出地缘政治风险具有地缘经济博弈的表现形式,可以认为,战争冲突、恐怖主义和经济博弈是地缘政治风险发生的具体表现。其中,经济博弈以制裁为主要实施途径,通过禁运、封锁、财产冻结等手段运用在打击地缘竞争对手,造成国家间紧张局势飙升。因此,研究从战争、恐怖主义及制裁3个维度来构建“一带一路”沿线国家地缘政治风险评估指标体系。

1.1 战争

近年来世界局部地区战争冲突持续不断。战争作为典型的“黑天鹅”事件,难以预测且不寻常,通常会引起连锁负面反应。俄乌冲突的爆发就引发了欧盟国家对自身安全的担忧,并为欧洲国家加强防务合作及增加军事预算提供了合理理由(鞠豪,2022)。俄乌冲突使世界经济面临滞胀的风险,其对现有全球经济治理秩序及经济全球化进程造成了一定程度破坏(易小准 等,2022)。

1.2 恐怖主义

恐怖主义活动对地区安全和投资环境产生影响,一定程度上阻碍了“一带一路”倡议共建伙伴对地区的投资意愿(吴兆礼,2021)。Zakaria 等(2019)指出恐怖主义对地缘经济的影响体现在人员和基础设施的直接破坏,导致民族主义和外国怀疑主义抬头等一系列问题。北溪管道被炸一事轰动全球,是因为天然气作为俄欧地缘政治和经济相互依赖的主线,在俄欧日益紧张的地缘政治局势中扮演重要的桥梁作用(Gustafson, 2020)。

1.3 制裁

借鉴刘文革等(2019)的做法,在地缘政治风险研究中,引入科斯交易成本理论,研究采用事后交易成本来衡量突发性地缘政治风险事件造成的影响。事后交易成本包括突发性战争、军事冲突带来的对外直接投资项目上的建设损失;恐怖主义或民族极端主义实行打砸抢烧等恶劣事件导致的损失;政策突然转变造成的资产冻结及没收的风险损失,即除战争冲突、恐怖主义活动之外,经济政策的突然变更可能也是地缘政治风险的来源之一。制裁不仅对于受制裁国产生了极大的影响,其他正常国家同样受到波及。如美国对伊朗的石油制裁措施,制约了日本、韩国及中国等严重依赖伊朗石油的国家,对上述国家的能源稳定产生了负面影响(蔡鹏鸿,2012)。制裁在一定程度上还会导致粮食与能源价格飙升,促使其他资源型大宗商品价格上涨,对全球经济复苏造成负面冲击(赵隆 等,2022)。

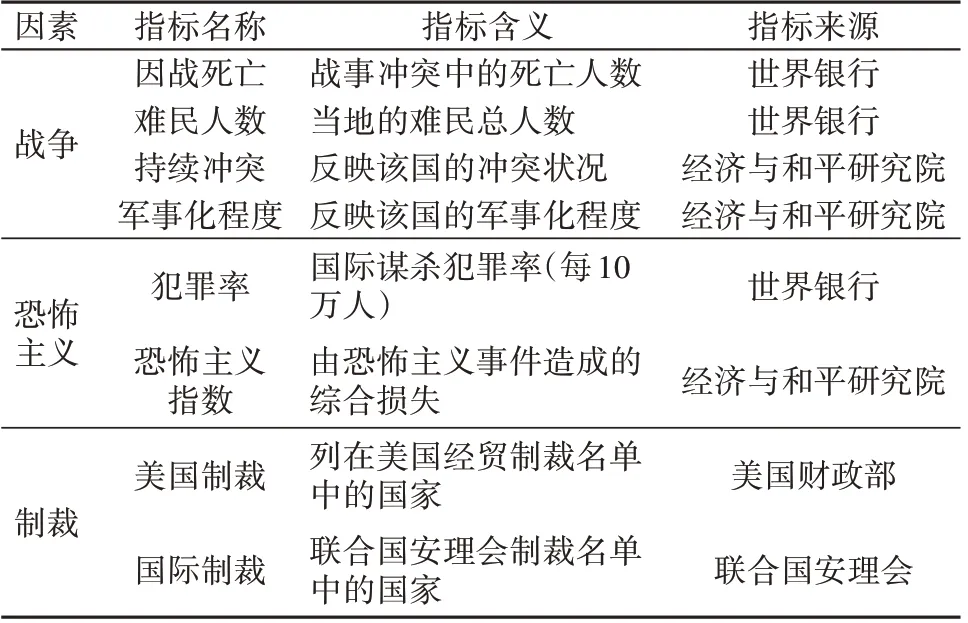

综上所述,基于战争、恐怖主义与制裁3个维度,能够较好评估地缘政治风险状况,把握突发性风险事件产生的影响。为衡量战争发生的可能性及其所带来的损失,借鉴刘文革(2019)、申玉坤(2021)与葛旭瑞(2022)等的研究,将因战死亡人数、难民人数、冲突态势和军事化程度4个指标作为战争维度的评估指标。其次,将经济与和平研究院公布的恐怖主义指数及犯罪率指数作为衡量恐怖主义维度的评估指标。此外,本研究考虑到现有制裁大多由欧盟、美国及联合国发起,且部分欧洲国家也处于“一带一路”区域,因此,仅考虑美国和联合国公布的对“一带一路”沿线国家的制裁措施。具体的评估指标名称、指标含义及指标来源见表1。

表1 地缘政治风险评估指标体系Table 1 Geopolitical risk assessment index system

2 研究区域与方法

2.1 研究区概况

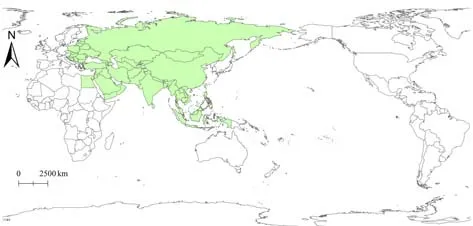

由于“一带一路”倡议没有明确规划地理界线,本质是一个国际合作的倡议。为便于研究,结合数据可获得性,借鉴朱金勋等(2021)关于“一带一路”倡议“六大经济走廊”的划分,本研究将研究范围界定在64个国家范围内(图1)。“六大经济走廊”指的是中国与“一带一路”沿线国家共同规划的1个经济带,建设包含中蒙俄、新亚欧大陆桥、中国—中亚—西亚、中国—中南半岛、中巴以及孟中印缅在内的六大经济走廊。依据前文构建的地缘政治风险评估指标体系,选取了2011—2020年数据,其中,战争和恐怖主义因素数据源自世界银行、经济与和平研究所。制裁数据源自美国财政部公布的经贸制裁名单和联合国安理会公布的制裁名单,被制裁时取值为1,否则为0。

图1 “一带一路”沿线国家空间分布Fig.1 Spatial distribution of countries along the"the Belt and Road Initiative"

2.2 研究方法

采用全排列多边形图示指标法,测算地缘政治风险指数,获得2011—2020年“一带一路”沿线国家的地缘政治风险指数值;通过全局莫兰指数对其空间自相关性进行检验,以此分析地缘政治风险的空间特征。

2.2.1 全排列多边形图示指标法 现有研究较多使用主成分分析法和模糊综合评价法等方法确定指标权重,此类方法在权重确立过程中主观性明显,使用专家打分法降低了评估结果的科学性。全排列多边形图示指标法可以实现评估对象从高维向低维空间映射,无需主观确定各指标的权重,其综合性强,更适用于多维度评估,广泛应用于评估生态敏感性(李振亚 等,2022)、城市承载力(周仪姜等,2021)、减排绩效(张雷 等,2014)和可持续发展现状(Sun et al., 2022)等。鉴于上述优点,研究采用全排列多边形图示指标法,评估“一带一路”沿线国家的地缘政治风险。

首先,对战争、恐怖主义和制裁3 个维度的8个指标进行标准化处理,公式如下:

式中:Ui、Li、Ti分别代表指标Xi的最大值、最小值与均值;Si代表标准化后的指标值。其中正向指标标准化后的数值为Si;负向指标标准化后的数值为-Si。

然后,以标准化后的指标Si计算综合指数,公式如下:

式中:Si、Sj为第i、j个分项指标(i、j=1,2,…n,i≠j);n为指标个数;S为综合指数值,其介于0~1之间,取值越大代表地缘政治风险越高。

2.2.2 空间自相关 全局莫兰指数可以测度区域整体自相关性,反映某种要素属性空间分布的集聚性。空间权重矩阵设定采取最为常用的“Queen”原则,并以标准化统计量Z值检验空间自相关的显著性。全局莫兰指数计算公式为式(3),全局莫兰指数得分一般在 [-1, 1] 之间,得分>0 表示呈正相关,表明相似属性值呈现空间集聚特征,反之即为负相关。

式中:n表示国家各个数;xi、xj为国家i、j的地缘政治风险观测值;xˉ为观测值均值;Wij为空间权重矩阵;I为全局莫兰指数;E(I)、VAR(I)分别为全局莫兰指数的数学期望和方差;Z为显著性水平。

3 地缘政治风险时空演化特征

根据全排列多边形图示指标法,研究测算了2011—2020年“一带一路”沿线国家的地缘政治风险指数值及均值(表2)。地缘政治风险的风险等级界定通过ArcGIS 10.2 软件使用几何间隔法确定。其中,数据缺失值采用线性插补法和平均值补充。

表2 “一带一路”沿线国家地缘政治风险指数Table 2 The latest geopolitical risk index of countries along the Belt and Road

3.1 地缘政治风险指数特征

高风险地区主要集中在中东、东欧地区,且各高风险国家常年风险指数较高,其中也门、伊朗、俄罗斯在样本考察期内出现较大幅度变动。具体来看:也门在2011—2020年的地缘政治风险指数均值为0.544,其风险指数居高不下主要源于战争与恐怖主义。也门长期存在着现代化转型进程缓慢(刘中民 等,2017)、国内社会矛盾尖锐(朱泉钢,2019)以及教派冲突严重(杨迪,2010)等问题。2014年多边矛盾冲突进一步恶化,胡塞武装发动政变致使风险急剧升高,恶劣的经济社会环境也为恐怖主义的进一步滋生提供了社会土壤(王琼,2015),也门的恐怖主义形势日益严峻。伊朗在2011—2020 年的地缘政治风险指数均值为0.368,该国家受核问题及宗教意识形态影响,长期受到孤立和国际多方面制裁。例如,美国对伊朗采取石油禁运、服务贸易制裁及金融制裁等制裁措施(朱玥,2020),该制裁是伊朗国际环境恶劣的主要原因。伊朗难民问题同样严峻,据世界银行统计,伊朗难民人数以数10万计,对当地社会秩序的挑战十分严峻,且会耗费大量财政资金(杨勇 等,2021)。俄罗斯在2011—2020年的地缘政治风险指数均值为0.273,其地缘环境长期极不稳定,战争和制裁如影随形,如平叛车臣分裂,出兵格鲁吉亚、克里米亚公投以及北约东扩等事件长期扰动该国地缘安全形势。俄罗斯尤其受部分领土争端未妥善解决影响,2014年俄罗斯兼并克里米亚地区之后,受到欧美国家的严厉制裁,开始被孤立于主流世界政治与经贸体系(鞠豪,2022)。

中高风险地区集中在中南半岛和阿拉伯半岛。中南半岛地区长期以来地缘政治环境复杂,如泰国政变频发、缅甸军阀割据,军队干涉政治的行为严重阻碍了两国的民主化进程。阿拉伯半岛国家中,以沙特为首的阿拉伯国家与以色列曾在历史上爆发

过多次战争,双边关系极为紧张。除此以外,逊尼派与什叶派的教派冲突也制造了诸多暴恐袭击事件。

中低风险国家大部分为西太平洋岛国,如马来西亚和印度尼西亚等。当地临近重要航道—马六甲海峡,以新加坡为经济中心,各项政治和经济制度常年来不断完善。但是,该区域既是美国“印太战略”的核心区域,又是大国间利益碰撞和博弈的交汇区,总体看来,西太平洋岛国的地缘政治风险处于中低水平。

低风险国家主要为中欧国家,该片区的国家面积不大、人口规模较小且经济社会发展良好。该片区国家主要为欧盟成员国和北约成员国,国家安全有一定保障,因此地缘政治风险低。

3.2 地缘政治风险的空间自相关特征

为更好展示“一带一路”沿线国家地缘政治风险的时空特征,按照公式(3),运用Stata16软件计算全局莫兰指数,以揭示研究区域64个国家2011—2020年地缘政治风险的时间趋势及空间自相关性。

地缘政治风险时间趋势依据“一带一路”沿线64个国家的地缘政治风险均值生成(图2)。样本考察期,地缘政治风险时间上呈现“先上升后下降”的态势,2015年风险达到最高。可能的原因有2008年金融危机给各国政治和经济等方面的创伤仍未愈合,社会的动荡因素有所增加,“阿拉伯之春”事件发生的原因之一就是全球性金融危机进一步激化了当地社会矛盾(陈敏华,2013)。2015 年之后地缘政治风险水平整体呈下降态势,但下降幅度较小。2011—2020年全局莫兰指数值均为正且通过显著性检验,即存在正向的空间自相关性,且表现为“先下降后平稳”态势,与地缘政治风险均值呈反向变动。总体上看,集聚效应明显,即地缘政治风险高的国家,其周边国家的地缘政治风险也较高。

图2 地缘政治风险时间趋势及空间自相关性Fig.2 Time trend and spatial autocorrelation of geopolitical risk

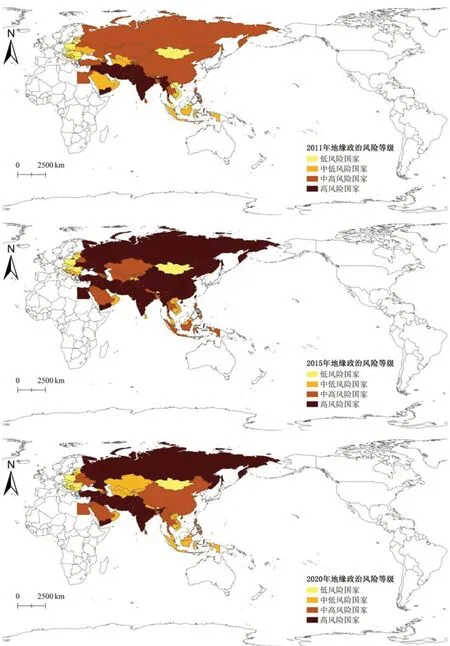

具体而言,2011—2015年期间全局莫兰指数值急促下降,即在空间分布上存在扩散迹象。从图3可知,2011年高风险地区仅在中东、南亚地区,而在2015年欧洲和东亚也出现较高地缘政治风险。可能的原因有:欧洲地区受克里米亚争端影响;俄罗斯招致欧美的联合制裁;大量难民涌入欧洲,冲击社会秩序并滋生暴恐事件;东亚地区内部,中国由于与周边部分邻国存在领土主权争端,双边冲突态势有所升级,受黄岩岛事件和钓鱼岛事件等影响。2015—2020 年期间全局莫兰指数值大体保持平稳。该阶段,欧洲地区,恐怖主义形势依旧严峻,俄罗斯与北约矛盾仍旧尖锐;中东地区,域外大国的干涉进一步滋生极端思想和恐怖主义(王健,2017),土耳其发起“和平之泉”军事行动,跨境打击叙利亚北部库尔德人武装,地缘政治风险进一步升级。值得一提的是,南海问题采取搁置争议、共同开发的措施,使得东亚地区地缘政治风险有所缓解。总体来看,地缘政治风险较高地区仍主要集中在中东和东欧地区。

图3 地缘政治风险时空分布Fig.3 Spatial distribution of geopolitical risk

4 “一带一路”沿线国家地缘政治风险影响因素分析

4.1 影响因素识别

由上文分析可知,“一带一路”沿线国家的地缘政治风险表现出明显的时空分异,为进一步探究对地缘政治风险产生影响的要素,研究通过空间计量模型,从政府治理、经济发展、社会稳定和资源禀赋4个方面予以探讨。

1)政府治理方面。东道国不稳定的政治环境以及低效的政府执行能力,或引发国内冲突,产生地缘政治风险(John et al., 2017)。如发生在突尼斯的“茉莉花革命”,最后演变为席卷中东世界的“阿拉伯之春”。

2)经济发展方面。经贸情况是衡量一个国家经济发展态势的“晴雨表”。经济全球化背景下,各国经贸往来时常牵动区域乃至全球的发展并产生一系列影响,而贸易保护主义的实施易导致不确定风险增加。如果全球贸易保护主义重新成为主流势力,会引致全球经济衰退,部分国家的经济发展停滞,地缘政治不稳定风险增加,由此产生暴力冲突(Bohl et al., 2017)。

3)社会稳定方面。社会层面的不稳定因素增加,可能助推社会暴力事件的发生。如穆斯林难民迁入欧洲,对当地社会的就业、社会福利及人口结构造成冲击,加剧了欧洲社会的分化与对立,导致欧洲国家出现了右倾化趋势(汪波 等,2017)。

4)资源禀赋方面。国家之间对资源的争夺时常导致国家间不和,甚至演变为战乱(Kamenopoulos et al., 2020)。Bohl 等(2017)就以能源危机及全球水资源短缺为例分析其可能引致地缘政治风险。1990年伊拉克就曾入侵科威特引爆海湾危机,间接挟持了美国和欧洲国家工业化经济的石油命脉。可见,资源是地缘政治及其制权理论的逻辑之一。

基于以上分析,参考刘文革(2019)、葛旭瑞(2022)和Bohl(2017)等的研究选取全球治理指标中政治稳定指标,衡量东道国政府治理能力;选取经济自由度和经济增长率,衡量东道国经济发展前景;选取教育支出、失业率及人口,衡量东道国社会稳定态势;选取石油资源与自然资源,衡量东道国资源禀赋状况。数据来源于世界银行和美国传统基金会,缺失值通过线性插补法和均值法补齐。为减少异常值对回归结果的影响,各变量进行1%和99%分位的缩尾处理,描述性统计见表3。

表3 地缘政治风险影响因素指标定义及描述性分析Table 3 Index definition and descriptive analysis of factors influencing geopolitical risks

4.2 空间计量模型构建

鉴于传统面板计量模型忽略了变量在空间上的相互依赖性,可能存在伪回归。以2011—2020年为样本考察期,选取前文测算得到的地缘政治风险指数为被解释变量,将政治稳定、经济自由度、经济增长率、教育支出、失业率、人口、石油资源及自然资源8 个指标作为被解释变量,分析“一带一路”沿线国家地缘政治风险水平的影响因素。

首先,通过LM 检验判断各变量是否具有空间分布属性,模型是否有必要用空间计量模型。结果显示LM统计量均通过了1%的显著性检验,即应当使用空间计量模型;其次,假设模型是空间杜宾模型,利用Wald检验和LR检验判断空间杜宾模型能否简化为空间滞后模型或空间误差模型。分析发现,Wald检验空间滞后值为35.36,Wald检验空间误差值为27.26,LR检验空间滞后检验值为60.31,LR检验空间误差检验值为79.62,均通过了显著性检验,结果支持采用空间杜宾模型。随后,通过Hausman检验甄别研究应采用固定效应或随机效应。检验结果的统计量值为24.79,表明Hausman检验拒绝随机效应模型。最后,综合考虑变量的显著性和可决系数等情况,发现时间固定效应的空间杜宾模型R2为0.823 4,且各变量的空间显著性个数明显高于其他效应的估计结果。因此,研究选取时间固定效应的空间杜宾模型,分析“一带一路”沿线国家地缘政治风险的影响因素,如公式(4):

式中:y表示各国地缘政治风险水平;i表示64个国家;j表示i国的周边国家;yit、yjt分别表示i国的地缘政治风险水平及邻国j的地缘政治风险水平;t表示时间;Xit为i国家t时期自变量;βk为第k个自变量回归参数;ρ为空间自回归系数;δ表示受自身及其他自变量影响的回归系数;Wij为基于“Queen”原则建立的邻近空间权重矩阵;γt为时间效应;εit为随机误差项。

4.3 影响因素分析

模型包含因变量和自变量滞后性的反馈效应(即东道国地缘政治风险既影响邻近国家地缘政治风险,其结果又反过来影响东道国地缘政治风险),主效应和空间滞后效应并不能完全反映自变量的边际效用。根据Lesage等(2009)的研究将总效应分解为直接效应、间接效应。直接效应表示东道国的影响因素对该国地缘政治风险的影响大小。间接效应又称空间溢出效应,用于度量邻近国家的某个影响因素对东道国地缘政治风险的影响。总效应反映的是直接效应和间接效应对地缘政治风险的综合影响程度。表4展示了时间固定效应空间杜宾模型的回归结果。

表4 时间固定空间杜宾模型估计结果Tab.4 Estimation results of time fixed spatial Dobbin model

1)政治稳定指标的直接效应、间接效应和总效应存在显著负相关。即东道国稳定的政治环境有利于减小其地缘政治风险。而间接效应显著为负,说明一国的政治稳定程度越高,政府治理水平越好,越能降低周边国家的地缘政治风险。

2)经济自由度的直接效应显著为负,间接效应显著为正,总效应并不显著相关。这是由于良好的经济运行机制及经济增长态势能使本国民众对未来抱有向好预期并掩盖部分社会矛盾。而间接效应显著为正,其可能原因为该片区经济自由度较高的国家对周边国家的投资具有虹吸效应,虽有助于其吸引国际资本,但对周边国家的发展在一定程度上起抑制作用。

3)经济增长率指标的直接效应显著为负,而间接效应和总效应并不显著。说明良好的经济增长态势对于保持东道国地缘政治稳定性有一定助力,但对于邻近国家效果并不明显。

4)教育支出指标的直接效应显著为负,间接效应并不显著,总效应显著为负。说明更多的教育投入能促进人才培养及科技研发,对社会稳定和国家发展有良好助力。国民越是能够接受到良好的教育,越能从正常的社会生产环节中获取所需,国家的暴力冲突事件相应减少,地缘政治风险降低。

5)失业率指标的直接效应显著为正,而间接效应显著为负,总效应并不显著。说明失业率的上升直接导致当地社会不稳定因素增加,或助推社会暴力事件的发生。

6)人口规模指标的直接效应显著为正,而间接效应不显著,总效应显著为正。说明人口过多及人口增长过快会对东道国的社会治理能力构成挑战,对社会稳定和国家安全造成威胁。

7)石油资源指标的直接效应显著为正,而间接效应不显著,总效应显著为正。表明东道国愈是依赖石油资源,越有可能引致域外国家干涉及内部政局不稳等地缘政治风险。历史上石油危机曾多次引起诸多国家的经济萧条,Colgan(2010)就以石油举例,阐明中东地区暴力事件的发生缘由。也有研究证实政府过度依赖石油资源可能削弱政府治理能力(Sala-I-Martin et al., 2012)。

8)自然资源指标的直接效应显著为负,而间接效应不显著,总效应显著为负。其可能的原因是煤矿、铁矿及森林等自然资源是国家工业生产和社会发展必不可缺的条件,对国家生存及发展具有重要作用,对地缘政治风险存在一定抑制作用。

5 结论与讨论

通过梳理地缘政治风险的表现形式,采用全排列多边形图示指标法,从战争、恐怖主义及制裁3个维度综合评估“一带一路”沿线64个国家2011—2020年地缘政治风险水平。通过检验地缘政治风险的空间自相关性,构建时间固定效应的空间杜宾模型,从政府治理、经济发展、社会稳定与资源禀赋4 个方面分析地缘政治风险影响因素。研究发现:时间维度上,“一带一路”沿线64个国家的地缘政治风险在样本考察期间呈现“先上升后下降”的态势,于2015年达到峰值。空间分布上,全局莫兰指数值表现为“先下降后平稳”的走势。2011年高风险地区仅在中东、南亚,2015年东欧和东亚也出现较高地缘政治风险,2020年东欧地缘政治风险仍不容乐观,但东亚地缘政治风险有一定缓解。总的来说,地缘政治风险较高地区仍主要集中在中东和东欧地区。通过分析空间杜宾模型发现,直接效应结果说明,政治稳定、经济自由、经济增长率、自然资源及教育支出对地缘政治风险具有显著的抑制作用,失业率及石油资源对地缘政治风险则具有显著正向影响。间接效应结果说明,东道国的政治稳定、经济自由及失业率均对周边国家产生显著影响。

随着“一带一路”倡议的持续推进,各国政府应建立地缘政治风险的动态评级和预警机制,防止由战争、制裁和恐怖主义等突发事件引致的地缘政治风险,及时遏制恐怖主义势力抬头,吸取“阿拉伯之春”的经验与教训。基于对地缘政治风险影响因素的分析,研究发现地缘政治风险与社会发展程度息息相关,各国政府需要着重维护社会稳定,借助共建共享的“一带一路”倡议新平台,提高本国的风险抵御能力。具体建议如下:1)提高政府治理能力。中南半岛、阿拉伯半岛的较高地缘政治风险国家往往存在民主化程度低、内部派系林立等现实问题,在地缘政治风险进一步升级之前,应不断推进国家现代化进程,加强政府决策的执行力与公信力,增强政府对于国家资源的掌控力,提高人民群众对国家的凝聚力和向心力。2)促进社会进步,融入“一带一路”倡议。各国政府需充分发挥国家权力机构对社会秩序的维稳能力,有效利用“一带一路”倡议带来的资源、资金与技术,重视经济发展,提供更多就业岗位,加大教育投入,培养高素质人才,控制人口盲目增长,根据地区资源禀赋,合理调配有限资源,助推本国成为“一带一路”倡议的关键节点,主动融入“一带一路”区域经济合作框架。中国应不断发挥“一带一路”倡议的引领作用,完善利益互惠机制,妥善协调沿线国家的双边矛盾,强化多边互通互信程度,协商沿线各国的生产分工与合作,让“一带一路”倡议更好地服务于沿线各国的共同繁荣。

本研究在一定程度上丰富了地缘政治风险的评估体系,在评估指标的构建过程中着重强调了地缘政治风险的突发性及暴力性特质,对地缘政治风险中存在的暴力对抗和经济博弈作出了进一步阐释,有效地丰富了“一带一路”沿线国家地缘政治风险空间特征与影响因素研究的不足。需要指出的是,本研究仍存在一些局限性。基于“一带一路”沿线国家,对于非该区域内国家的地缘政治风险的讨论仍存在不足。未来可以基于全球视角,进一步丰富地缘政治风险的评估指标体系,以及对地缘政治风险在空间上的传导路径和风险规避举措进行更深入的研究。