“丑”趣味的宋型赏石审美与绘画艺术论略

2023-07-12南开大学哲学院博士研究生陈砚丹

南开大学哲学院博士研究生/陈砚丹

从美学的角度来看,作为审美范畴的“丑”不是客观的物理存在,而是人类审美活动中情与景相融的意象世界。在中国文化中,“丑”的历史与“美”几乎可以同时展开。先秦时期是“美丑”意识的发端,老子有言:“天下皆知美之为美,斯恶已。”[1]“美、恶(丑)”存在着互生关系,美的出现就承认了丑的存在。在中国古代自然审美活动中,赏“丑”石是“丑”之审美内涵的具体展开。

赏石是中国特色自然审美活动,几乎同步于中华民族的文明发展史,中国人喜好赏“丑石”,在这些丑石、顽石之中,伸展了对“丑与美”之问题的独特理解。赏“丑石”的风潮起源于中晚唐。“苍然两片石,厥状怪且丑。俗用无所堪,时人嫌不取……回头问双石:能伴老夫否?石虽不能言,许我为三友。”[2]白居易这首《双石》以灵璧石为描写对象,根据灵璧石的形状及其意象,提出了以“怪”“丑”为特征的赏石审美观。“丑石”风尚兴盛于宋代,一个艺术审美自觉的年代,“丑石”元素不仅频繁地见于诗文作品、艺术理论中,其形象更通过绘画、园林、盆景等实践方式展现出来,形成了独特的“丑石”审美趣味。从历史来看,“丑石”的审美价值,是有宋一代文人共同的自然审美取向及审美理想赋予的,是宋士对天地自然、人文自然的深刻理解,是宋代审丑自觉的典型案例。

朱良志先生说:“中国艺术家以丑石来创造独特的艺术境界,如中国画家就喜欢以丑石来突出荒率、奇崛和不落凡尘的气质。”[3]对当代画家来说如此,对宋代画家来说亦如此。宋画中的丑石形象打开了后人理解宋型“丑石”审美趣味的窗口,让我们可直观“丑石”之美。需要注意的是,宋代言说的“丑石”,是文人在赏石活动中根据石头的整体形态与自己的情感相融所生成的情境,是眼中之石与心中之石结合的结果,并不是指具体的丑陋的石头。在人物画、山水画和花鸟画三种不同题材的绘画中均能找到姿态各异的丑石形象,对它的具体描绘主要分为写意画与工笔画两类。

一、“丑石”之抒情功能

在宋代绘画作品方面,苏轼的焦点不仅在于其笔下描绘的丑石特征,也在于他在文人画中独特的赏石审美趣味。

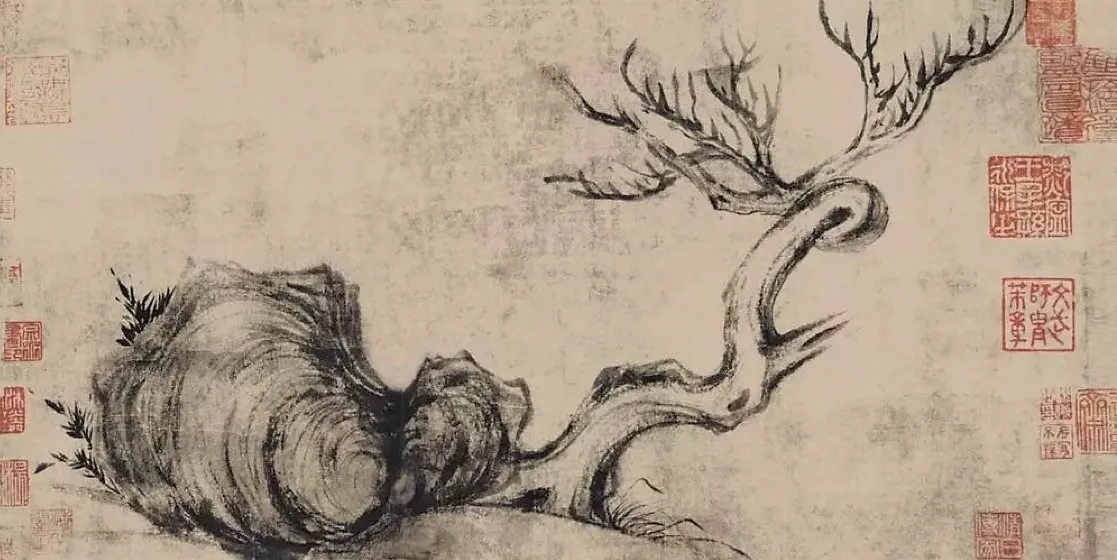

《怪木竹石图》的创作启发于现实中的丑石形态,却又不桎梏于具体的丑石形式。苏轼所绘团状顽石姿态怪异,笔意盘旋,右侧树干卷曲迂回,已无叶片。乍看之下,似乎表达着枯败、老朽之意。而细观之,枝干如麋鹿之角冲向青天,左下方悄悄探出的嫩叶似乎在预示着希望的到来。苏轼的“墨戏”不求其形,运笔如飞,相较于传统绘画,他以自身独有的艺术语言展现了自然之力,风格野逸,却又不乏细节。与此同时,画面简约的结构将他内心丰富的情感和形式组织起来,使得画面中的每处细节的位置与功能都能一目了然,这种化繁为简的内在秩序性是其妙处所在,是“丑石”入画之抒情达意功能的有力证明。“《禹贡》:‘青州有铅松怪石。’解者曰:怪石,石似玉者。今齐安江上往往得美石,与玉无辨,多红黄白色,其文如人指上螺,精明可爱,虽巧者以意绘画有不能及,岂古所谓怪石者耶?凡物之丑好,生于相形,吾未知其果安在也。使世间石皆若此,则今之凡石复为怪矣。海外有形语之国,口不能言,而相喻以形。其以形语也,捷于口,使吾为之,不亦难乎?故夫天机之动,忽焉而成,而人真以为巧也。虽然,自禹以来怪之矣。”[4]在苏轼眼中,先秦时期传说中的“怪石”,正是齐安江上那些质地如玉、色泽丰富、花纹似指上螺纹的美石。他认为凡是世间万物的美丑差别,都是对比产生的结果。如果世间都是姿态各异的石头,那么现在觉得很平凡的石头反而成了“怪石”。这篇《怪石供》是苏轼“美丑”观念的重要揭示,体现了他对这二者的独特理解,他眼中的“丑”不是对美的否定,而是对“美”的成全。自然创造的事物本无美丑之分,人们的审美观念决定了事物之美丑,“美”和“丑”作为一对相对概念,“美”因为“丑”的存在而有意义,反之亦如此,若消灭了“丑”,世间也就没有“美”了。在此意义下,“丑”作为一种对“美”意义的肯定。“东坡又曰:石文而丑,一‘丑’字则石之千态万状,皆从此出。”[5]在中国文化中,“文”的意思是美,或者说是遵循美的规律,“文”与“丑”在苏轼眼里不是冲突的观点,而是相融相济,“丑”作为一种表现石头形式的手段,千姿百态的“丑”石满足了“美”的规律。

北宋 苏轼 怪木竹石图 26.5cm×50.5cm 私人藏

不得不说,苏轼“竹石图”的表现形式强调创新,属于艺术领域的革新派,于绘画史而言,对中国文人画的发展产生了极其重要的影响。[6]苏轼的赏石观念深融于他的作品中,为中国赏石艺术的拓展提供了思想依据。

二、“丑石”之寓意功能

在工笔类的画作中,“丑石”的形象则更为具体精妙。《祥龙石图》中的太湖石形象是对“丑石”形式美趣味的一种体现。画面中的太湖石占据中心位置,石身刻以“祥龙”二字,孔洞处种有枇杷树、黄杨、菖蒲,附跋文:“彼美蜿蜒势若龙,挺然为瑞独称雄。云凝好色来相借,水润清辉更不同。常带暝烟疑振鬣,每乘宵雨恐凌空。故凭彩笔亲模写,融结功深未易穷。”徽宗所绘“祥龙石”极具形式美感。从形态上看,石体如蛟龙盘旋游于空中,巉岩透空,嵌空穿眼,宛转险怪;从质地上看,它纹理纵横交错,筋络隐起,石面坑洼,有如“弹子窝”。

北宋 赵佶 祥龙石图 53.9cm×127.8cm 北京故宫博物院藏

此石名为“祥龙”,自然有“祥瑞”之意。而石头原始的寓意功能,来源于先民们的崇山观念。上古时代由于生产力水平低下,人们无法科学地了解自然界,因而认为自然现象神秘莫测,对自然之物怀着敬畏的态度加以崇拜。彼时的山体是他们所能见到体量最大的自然物,或蜿蜒曲折,或巍峨壮丽,高耸入云,似可通天达至仙神的居所。古代的帝王就有祭祀山岳的传统。“埋少牢于泰昭,祭时也。相近于坎坛,祭寒暑也。王宫,祭日也;夜明,祭月也;幽宗,祭星也;雩宗,祭水旱也。四坎坛,祭四时也。山林、川谷、丘陵能出云,为风雨,见怪物,皆曰神。有天下者祭百神。诸侯在其地则祭之,亡其地则不祭。”[7]他们认为山川丘陵能兴云驾雨,犹如神明,而风调雨顺又是农作物生产的必要条件,与国民息息相关。《山海经》就详细地记述了五方山系的地貌矿藏、怪兽珍禽及各方山系的山神祭祀情况。在崇山观念的引导下,各地大小不一的山岳便成了人们心中的圣地,但山路崎岖,难以攀临,因此统治阶级选择就近修筑高台来模拟圣山,作为人间帝王通向天上神明的高地。高台是中国古典园林的源头,关涉通神与通天,这二者是园林雏形的原初功能。[8]石头源自山川和大地,自然成为人们崇山观念的自然物质载体,在人文自然中,石头成为敬畏自然的文化符号。先秦时期较为普遍地出现了以石为贡物的习俗,这类石头被称为“怪石”“奇石”或“美石”。人们将采集的石头作为上等品与其他物资一起待命而贡。这些石头通常有奇特的造型或美丽的颜色,美丽的外表源自自然的鬼斧神工。人们不仅以敬畏之情对待这类石头,它们的大小、独特的造型和颜色更是惹人喜爱。在这个阶段中,当地人所上贡的石头,虽然具有观赏性质,但我们不能称之为“赏石”或者“艺术品”,因为其主要目的不是审美的,具有经济价值和文化价值的物品是它的第一身份。正是古人对山岳神力、生产力的崇拜及先民审美意识的发展是物理意义上的“岩石”成为“赏石”的观念起点。自然界的石头成为“赏石”的过程,一方面是人们对石头的形式美的感受逐渐深化的过程,另一方面是人们对石头逐渐刮目相看的过程。因此,我们可以认为,这样的过程是石头在形式和意味上双向发展的过程。到了宋代,这个过程已经发展到了顶峰,分别表现为“丑石”形式的丰富多变和“丑石”意义的丰满。宋代的“丑石”作为观赏石中的极品,既承载着人们的崇山之情,又满足了形式美的趣味。因此,在徽宗眼里,这块来自“艮岳”的龙形“丑石”寓意着祥瑞,他相信这些能够稳定朝廷。

结语

同样是画“丑石”,苏轼作为文人画家,所创之作强调情景的展现与意境的凸现,画中之石是自己抒情达意的内容;而徽宗作为统治者,因其所处的政治地位与接受的相关教育,他的画石思想完全不同于苏轼,基于此,画“丑石”便有其政治意味。但无论是苏轼的团状“丑”石还是徽宗的龙状“祥”石,都脱离不了宋代赏石的形式美趣味,在此趣味的支配下,具有特殊意象的“丑石”兼具抒情与寓意之功能。宋代绘画艺术中的“丑石”形象作为中国古典“丑石”趣味的具体展开,为后人理解宋代赏石观念提供了重要参考。

注释

[1]陈鼓应注译,《老子今注今译》,商务印书馆,2003年,第80页。

[2]喻岳衡点校,《白居易集》,岳麓书社,1997年,第777页。

[3]朱良志,《顽石的风流》,中华书局,2016年,第41页。

[4]顾之川校点,《苏轼文集》,岳麓书社,2000年,第250页。

[5]吴泽顺编注,《郑板桥集》,岳麓书社,2002年,第345页。

[6]王伯敏,《中国绘画通史(上下册)》,生活·读书·新知三联书店,2018年,第412页。

[7]李学勤主编,《十三经注疏·礼记正义(上、中、下)》,北京大学出版社,1999年,第1295、1296页。

[8]周维权,《中国古典园林史》,清华大学出版社,2018年,第43页。