社会共生论视角下民族互嵌式社区的生命史

2023-07-12傅俊豪黄家信

傅俊豪 黄家信

摘 要:社会共生论视角下对民族互嵌式社区的考察,着重于分析和描绘社区形成与发展的生命史。平山屯的壮族与汉族在共同建设民族互嵌式社区的基础上形成了形式多样的族际互助共同体,以这一历程为主要内容的社区生命史可视为桂西地区壮、汉民族关系走向共生的历史缩影。民族互嵌式社区与社区内的民族互助共同体是一体两面的关系,应形成整体意识,将互嵌式社区发展不同阶段所对应的民族互助共同体形式进行归纳。

关键词:互嵌式社区; 铸牢中华民族共同体意识;社会共生论

doi:10.3969/j.issn.1009-0339.2023.01.010

[中图分类号]D633;D669.3[文献标识码]B [文章编号]1009-0339(2023)01-0070-07

“共同性”是中华民族共同体的内涵特质,其内容包括共同开拓疆域、书写历史、创造文化及培育精神[1]。中华民族共同体意识的形成与各民族间共生关系的发展息息相关。21世纪初,胡守钧将生物学中的“共生”概念引入社会科学研究中,总结出了社会共生论这一研究范式,将社会视为一个由经济、政治、文化以及人与自然4个关系构成,以和谐为发展目标的共生系統。段钢、宋朝普、徐增辉、王雪梅、曹净植等学者使用社会共生论在社会科学的诸多领域对“如何实现和谐”作了理论探索。丁龙召将社会共生论引入民族关系研究,提出“民族共生态”,标志着民族学正式引入社会共生论。党的十九大以后,运用社会共生论研究“铸牢中华民族共同体意识”问题的成果数量增多,如顾文兵、杨宗亮、苏二龙等从历史人类学的视角出发,对如何分析区域性民族共生历史作了探索。民族互嵌式社区是民族互动的“场域”,它的发展过程与民族共生关系的演变历程互为表里。从社区发展过程切入民族关系研究,可以有机结合纵向民族史梳理与横向主题性研究,兼顾动态与微观的民族关系考察,并挖掘群体交往背后的文化内涵。基于上述梳理,本文选取百色市田林县浪平镇平山村平山屯作为考察对象,以该屯壮族和汉族间共生关系作为研究对象,从社区生命史的视角分析促成民族和谐共生关系的历史基础,归纳民族共生关系发展的阶段性特征,并总结民族团结事业的八桂经验。

一、新中国成立前平山屯壮族和汉族的竞争共生

平山屯是一个以壮族和汉族为主要居民的自然村寨,原名他房、打防,清初受泗城府岑氏土司管辖, 1935年归凌云县百平乡管理,新中国成立后划入田林县范围内,先后由平山乡、浪平乡(镇)管理。平山屯依后龙山建立,民居、商店以及公共场所分列于乡道两侧,人口聚集区地势较为平坦,与下方当门田及背靠的后龙山成阶梯地形。当下平山屯商店林立,五天固定一圩日,商业氛围比较浓厚,人口流动量较大。2023年平山屯在籍人口中壮族111人、汉族77人。平山屯壮、汉民族共生关系始于生存与发展的现实需求,在协力合作的经济开发中日趋密切。

(一)有限资源促成竞争接触

1.平山屯壮族、汉族移民的历史背景。平山屯壮族以岑姓为主,他们以泗城府岑氏土司后代自居,自称受泗城岑家指派来管理平山,至今已传承十代。二世祖岑文藩之墓为岑氏在平山屯可考最古老之墓,建于嘉庆二十年(1815)。四世祖岑润宽是县志有记载的武生[2]198,据称当年在屯内有较高威望与话事权。泗城岑氏通过亭甲制管理基层。亭甲是行政建制的两层,甲直属于泗城府,长官甲目由泗城府直接任命,职位世袭;亭为次一级单位,长官亭目由上级甲目选任。亭的数目是区域征税多寡的依据,理论上平山屯所在地应归属于某一亭下管理。“亭之名义,以户口疏密,区域广狭为分配,亭数多寡之标准以为赋税征役从出……”[2]79,可见甲亭兼具征收赋税与基层管理两项要务。结合岑润宽的地方声望,岑氏作为地方头目管理平山的说法具备一定合理性。

张献忠部将李定国部队是明末迁入桂西的汉族人口的一大来源。这支队伍在西南地区流转过程中与当地少数民族接触频繁,故在部队溃散后,士兵们较为顺利地融入少数民族聚居的桂滇黔地区。平山屯及周边各姓氏汉族进入平山的时间大致上集中于清中期。甲梭槽屯罗氏家族始迁祖罗朝业之墓碑文记载:“东来也阳命生于庚戌年十二月二十日辰时,生于贵州思南府蛮彝司管下□□治地名池唐堡生长人氏……西去也亡于癸亥年六月十一日申时,亡于广西泗城府凌云县管下他访村小地名□□,因老寿终,同治二年十二月十八日吉旦。”依照碑文,罗朝业生于乾隆五十五年(1790),亡于同治二年(1863),由此可推测罗氏在清朝中期由贵州进入平山,时间较岑氏壮族稍晚。除甲梭槽屯的罗氏墓碑外,平山屯周边如南花、大土、罗家垌等屯汉族也保存有始迁祖墓碑,这些墓碑在地理分布上呈现出以平山屯为中心点状环绕的特点,且墓主进入平山的时间均晚于岑氏壮族,但相差不超60年。

由于岑氏壮族迁入平山稍早于汉族,凭借先赋优势和泗城本家势力占据了生产条件较好的平山屯区域,后迁入的汉族则只能落脚于周边海拔较高、地力贫瘠的石山地区。这一阶段形成了汉族居民点以岑氏聚居点平山屯为中心环绕分布的格局。壮族在心理上以土司后裔自居,汉族为避免与壮族产生冲突,便以客人自居。

2.发展需求促成族际接触。生存与发展的现实需求促成了平山壮族与汉族的接触。社会共生论认为,社会的各类关系现象,均可以解释为在一定约束条件下不同主体之间互相分享资源的关系。考察社会共生关系,即为对特定约束条件下各主体间资源分享机制的考察。对资源的需求和可以满足需求的资源是共生关系形成必须具备的条件 [3]51。平山屯位于泗城府岑氏土司辖地的边缘地区,与旧时泗城府治所在地(今凌云县泗城镇)之间直线距离大约80公里,未开发前自然环境以原始森林为主,多毒虫猛兽,生产生活条件恶劣。

平山屯壮族、汉族接触初期,壮族无力独自开发平山自然资源,居住在石山的汉族环境恶劣,资源供给脆弱。基于双方各自的需求,壮族和汉族之间进行了以合作开发平山屯为主要形式的共生共识,共同开发了平山市场(圩)以及周边的当门田、田坝田。这一时期的民族协作极大地提高了平山屯的人口容纳与吸引能力,为后续的民族间深入交往奠定了基础。

平山屯的壮族与汉族通过合作开发打破了民族隔阂,部分汉族居民在这一阶段到壮族居民家庭中做工,部分壮族居民也开始把土地租给汉族居民,双方在经济上开始相互渗透。环境的改善在提高资源产出效率的基础上吸引了更多的人口聚拢在平山屯,当地壮族和汉族之间的接触频率明显上升,原有的偏见也在协作劳动中逐渐消弭,在生产劳动上的合作意愿也更为积极,由此形成了“民族协作→资源增产→民族接触频率提高→隔阂消解→协作增加”的良性循环。

(二)竞争中发展的共生关系

1.竞争缩小资源差距。平山屯壮族与汉族经济共生关系的物质基础是耕地和市场。新中国成立以前,优质水田为平山壮族所有,汉族只能成为壮族雇农或向其租地才能耕种水田,导致平山屯形成了壮族强势、汉族依附的资源交换型共生关系。为了更好地生存,平山周边如甲梭槽、罗家垌、大土等地汉族开始对无主山林进行开垦,逐渐缩小了与壮族在土地占有面积上的差距。从社会共生论角度看,二者又形成了一种间接的竞争型共生关系,是共生关系中斗争的一面。

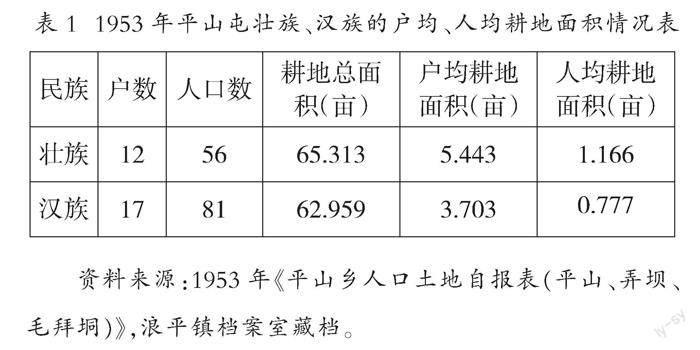

根据浪平镇档案室所藏资料《平山乡人口土地自报表(平山、弄坝、毛拜垌)》显示,在土地改革以前,平山屯壮族与汉族在人均和户均土地面积上差距较为明显,但在土地总面积上差距并不大,这反映出平山屯壯族与汉族在竞争共生的关系中经济差异逐渐缩小的事实。

2.共生秩序的演变影响民族关系发展。当共生关系中某一主体对现存共生秩序产生不满,意图通过斗争超越共生秩序的边界来获得更大的利益,且经过斗争与妥协实现新的相对平衡时,旧有共生秩序便会被新的共生秩序代替 [3]54。汉族通过自己的努力改善了生活条件,但平山屯经济发展的主导权依然在壮族手中。为了更好地发展,汉族开始向共生秩序发起挑战。

例如,与平山屯距离很近的下坝群屯,当地壮族以黄姓为主,汉族姓氏有姚、蒋、李等,屯内约20亩梯田属于相邻的 鞋汉族。这些耕地在过去都属于黄氏壮族,后被汉族居民收购。

祖产流入汉族手中后,当地壮族对汉族逐渐形成一定的负面印象,进而导致群际冲突。随着壮族与汉族在经济水平上差异日渐缩小,两个民族接触程度日渐深入,不可避免地会触及旧有共生秩序的边界从而引发冲突。

二、1949—1978年平山屯壮族和汉族趋向和谐的共生

以共生主体力量差异作为评判标准可将共生关系分为均衡共生关系、偏正共生关系以及寄生三种 [3]8。新中国成立后,随着生产资料所有制的变革,平山屯壮族和汉族的共生关系由偏正共生向均衡共生转变。

(一)土地改革转变族际接触方式

土地改革是平山屯壮族、汉族共生关系发展的转折点。新中国成立后,党领导当地各族群众开展了土地改革。土地改革的意义在于打破了新中国成立以前平山壮族与汉族经济地位不平等的局面。通过土地改革,汉族真正扎根到了平山屯这个壮族社区中,自此壮族与汉族成了住宅交错、耕地接壤的密邻,民族互嵌式社区逐渐成形,平等的交流空间得以构建。居住与生产空间的连接也意味着缩短了当地壮族与汉族直接交流的时空距离。

1956年平山屯成立平山上、平山下两个生产队,生产队的集体劳动不存在民族间的雇佣关系,壮族与汉族都是平等的劳动者。集体劳动中平等的群际接触促进了壮族与汉族间隔阂的消弭,在此基础上促进了彼此之间正面积极的群际想象的形成。民族心理学认为,刻板民族印象是导致群际冲突的主要原因。通过正面积极的群际接触,可以改善群际关系,减少民族偏见;而群际接触的积极效果亦可以通过学习他人的经验获得替代经验[4]。想象群际接触对平山屯壮汉民族关系的改善体现于代际传承之中。例如,壮族群众岑伯龙童年时家庭经济较为困难,其母亲又是地主岑广魁的原配妻子,但屯内居民并没有因其背景而疏远他和他的家庭,反而在劳动和生活中给予了许多照顾,尤其是在20世纪60年代末岑伯龙老宅遭遇火灾,一家四口无家可归时,唐、郭、李三户汉族邻居及时伸出了援手,在岑伯龙重建房屋时这三户汉族邻居也给予了不计回报的帮助,令岑伯龙父母深受感动。此后岑伯龙父母时常在他面前称赞汉族邻居,“汉族友好”的观念在岑伯龙脑海中渐渐扎根。

基于共同的良好印象,平山屯的壮族、汉族和谐共生关系不断深化,并由单个家庭扩大到整个社区,构筑了良好的民族互动氛围。

(二)共生关系形成的社区基础与组织体现

严庆将互嵌式民族关系形成的方式分为生成和建构两种。生成型互嵌基于不同民族长期接触、彼此靠拢而形成,具有自然选择的显著特征[5]。平山屯壮族、汉族互嵌的居住格局为生成型互嵌式关系创造了民族间直接接触的契机,在此基础上发展生成的民族互嵌式社区则为民族共生关系提供了“培养皿”,共生关系中自发组成的各式民族间互助共同体则是民族间互动行为在“培养皿”中升华、扩大的产物。

1.构建共生关系的空间基础。共同劳动、生活的空间是一个制造接触、消解误会的场域,这一场域的生成需要条件适宜的现实物理空间与稳定、持续的族群交往活动予以支持。基于交往活动的具体内容,这一场域可分为生产经营交往场域和业余生活交往场域。

生产经营交往场域由壮族与汉族开展集体劳作的耕地以及村委、市场、粮所、供销社等共同工作的单位构成。新中国成立以前,平山屯壮族群众是当地土地、市场的所有者,汉族群众是租客、雇农,这种“主客”差异促成双方接触的是劳动、租借的契约以及商品交易需求,在此背景下平山屯壮族、汉族交往的生产经营场域缺乏稳定性与平等性。土地改革和生产队的成立打破了壮族与汉族的主客差异,使两个民族在土地所有权和生产劳动义务上实现平等,突破了仅限于契约与交易活动的交往范围,形成了以生产队和集体所有土地为载体、兼具稳定性与公平性的壮族、汉族生产经营交往场域。

业余生活交往场域的功能是日常起居、休闲娱乐,有无可替代的社交价值。平山屯公路边的斜坡在新中国成立以前是单一的壮族聚居区,除郭、唐两姓汉族因受雇于岑氏地主可以寄居于平山,壮族、汉族双方受限于居住地距离在业余生活中接触并不密切。土地改革后,唐、郭两姓汉族获得了平山斜坡区域的住宅,正式扎根平山屯,李姓汉族则是从外地调入的干部,亦获分房屋。这些汉族家庭定居下来后又吸引了外地亲戚前来投奔,形成链式迁入的局面。他们被安排入住原属于岑氏地主的房屋,壮、汉民族互嵌的居住格局形成,双方的交往范围由生产经营延伸到日常生活中。

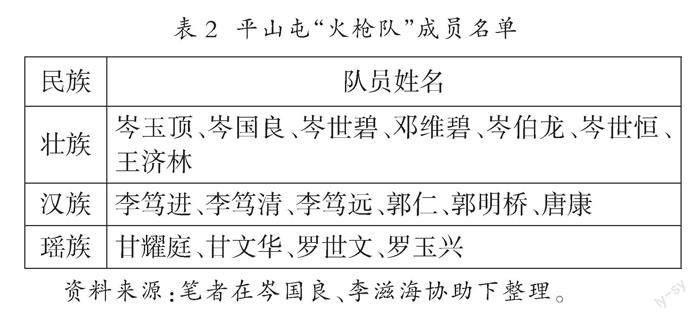

2.自发形成的互助共同体。互助共同体是民族地区近代社会治理的一种典型表达形式,在民族地区,互助共同体治理模式源自于非制度因素的情感传统[6]。民族地区的互助共同体随着“血缘—亲缘—地缘”的情感扩散,依次出现了家庭内、氏族内、民族内、民族间的自发性互助共同体。至“文化大革命”时期,平山屯已形成自发性的壮汉互助共同体。当时一些自发的集体活动使得壮族与汉族互动增加,形成了更为紧密的联系,民族互助共同体呈现出了多种表现形式,其中“火枪队”便是代表。当时平山村原始森林繁茂,兽害严重。壮族居民岑玉顶、岑国良父子当时在平山村是较为著名的猎人,时常受其他村寨的委托去捕杀害兽。在当时,狩猎害兽可以换取工分,所获猎物也可用于改善家庭伙食,因而无论壮族还是汉族都十分热衷于狩猎,渐渐地便发展出一支自发的民间狩猎组织“火枪队”。

“火枪队”组织内壮族与汉族互相扶持并共同获利,体现出了互助共同体互惠互利的特点。从宏观视角看,互助在中国这样的统一多民族国家里是一种高于个体或群体间自发的社会性行为,并作为实现国家主权独立与繁荣发展的政治化手段为各族人民所接受。从微观来看,民族间互助共同体是一种基于活动、爱好而非族群身份形成的自发组织,通过互助合作推动民族间有机团结,有助于将民族间互嵌关系从地理互嵌深入经济互嵌、文化互嵌、感情互嵌。

三、改革开放后平山屯壮族和汉族走向和谐共生

改革开放后,平山屯壮族与汉族的交往形式发生了变化,互嵌程度进一步加深,双方关系在和谐相处的基础上继续发展。

(一)壮族、汉族经济互嵌深入发展

改革开放后,包产到户的实施使耕地使用权落到了具体的家庭单位上,壮族与汉族之间的土地流转成为这一时期双方经济交往的重要内容。

由表3可知,2021年平山屯壮族在家庭数量上是汉族的三倍,拥有土地总面积是汉族家庭的两倍以上,但在户均拥有土地上比汉族家庭要少2.254亩。与1953年土地改革前的统计结果相比,壮族家庭数增加了22户,达到了34个家庭,土地总面积由65.313亩增加到了173.02亩,但户均面积由5.443亩下降到了5.089亩。汉族家庭数量由17户下降到了11户,拥有土地总面积由62.959亩上升到了80.77亩,户均拥有土地由3.703亩上升到了7.343亩。这些数字的变化,一方面是由于新中国成立后平山土地得到了进一步开发,另一方面则是壮族与汉族之间进行了土地流转,这是改革开放以后平山壮族与汉族经济互嵌深入发展的表现。

同时,改革开放后平山屯经商风气兴起,壮族与汉族在商业上的互动亦十分频繁。平山屯在新中国成立以前便是一个马匹交易市场,改革开放后重新恢复,壮族居民岑玉顶、岑国良父子是改革开放后较早从平山外出赶马(以马驮物)的人。通过赶马,他们家成了平山屯第一个“万元户”,屯内壮、汉居民争相效仿外出赶马、贩马。郭仁、郭明桥父子是平山屯最早外出赶马、贩马的汉族,他们是受岑玉顶鼓励才入行的。刚开始郭家父子不了解贩马的门路,岑玉顶便带着他们一起贩马,郭家父子掌握门道后便开始了自己的生意。汉族居民姚茂军一家来自大土屯,改革开放前在平山供销社当售货员,供销社解散以后,他们带着大土屯的亲友一起到广西合山市矿区打工,赚得一定本金后回到平山屯开设商店,许多壮族居民向他学习经营之道并走上个体经商的道路。

(二)新移民迁入加强和谐共生

进入21世纪,大量无地新移民进入平山屯。新移民可分为两类。第一类是学生及陪读家长。平山屯拥有平山中心学校和平山中学两个公立教育机构,且都是寄宿制学校,因而壮族与汉族学生在校期间同吃同住。与他们父辈相比,他们的族际交往开始得要更早、更直接、更深入。平山屯壮族WHL和八号屯汉族LSZ从小学到初中就是同一班级,两人关系十分要好。2020年中考两人成绩均不理想,WHL无心向学,私自外出打工,其父母苦劝无果,但经LSZ劝说后进入中专学习。这一案例是平山新一代壮族与汉族交往状态的写照,这种良好态势一方面是社会主义建设时期其祖父辈之间形成的良好族际想象实现了代际传承,另一方面则是寄宿学校环境为壮、汉两个民族的学生构建了相对单纯的接触空间。部分学生家长亦会选择在平山屯租房居住,部分租客还会租下店铺做生意或者租地耕种补贴家计,来自弄坝的张树根夫妇便是如此,他们一面照顾在平山上学的三个孩子,一面经营着一家小饭馆。另一类是外来经商者。五天一次的圩日保证了在平山经商有较为稳定的客源,也吸引了许多商业经营者来到平山谋生。湘萍超市、姚家百货、平山百货三家超市都是由来自湖南的姚姓汉族开设,店主在平山屯开超市之前在湘、黔、桂、粤、滇各地从事小商品生意,在同乡的介绍下于2010年左右进入平山。平山屯居民介绍,湖南姚家商店的商品种类较为齐全,每逢端午、清明、七月十四、春节等重大节假日,其货品会更加丰富。同时,这些商店也成了平山屯各族老年人聚集休闲的公共活动空间。闲暇时,人们聚集在商店门口打牌,各族妇女亦会在夜间到平山屯菜市跳广场舞。可见,经济互嵌的深入发展拓宽了各民族交往的空间,丰富了空间互嵌的层次。

同时,平山屯各民族生计方式的转型拓宽了族际交往范围,各民族之間关系更加密切。在商业活动的助力下,平山屯各民族生计方式转型极大地拓展了当地居民生存发展空间,“陌生人社会”取代“熟人社会”成了平山屯新的交往方式,在亲缘性社会交往、地缘性社会交往的基础上增加了业源性社会交往。同时,伴随社会主义市场经济深入发展,国内各地间联系更加紧密,越来越多平山屯壮族到外地求学、务工、经商,交际范围同前辈壮族相比,实现了进一步的突破。改革开放以来,一批来自江西、湖北、贵州、广东等地的商人在平山屯开展经营活动,这些经商者会雇平山本地人看管店铺,其中就包括岑氏壮族。受这些外地客商的影响,部分岑氏壮族也开始外出经商。八角和油桐果是平山屯较为主要的经济作物,过去主要由种植者自寻销路。随着通信技术的发展,越来越多的买家通过电话、网络向平山屯农户收购农产品。如岑世恒表示,在平山村主任、南花屯汉族帅四海的介绍下,通过网络与一位收购油桐的百色右江区商人建立了长效合作机制。

大量新移民的流入改变了平山屯族际交往环境,在两所公立学校中,各民族学生共同生活、学习,在平山屯的圩市、商店内,各民族商业从业者也在密切交往。社会学家布劳(P.Blau)认为,群体内个体间频繁进行互动无益于社会整合,当不同群体内的个体间进行互动才能促进社会整合[7]。大量租户进入平山的意义便在于丰富族际交往形式,使平山屯的族际交往更加立体化。

四、结论

综上所述,平山屯的生命史可分为三个阶段:清末至民国时期,岑氏壮族与周边汉族为改善生存条件对平山屯进行的协作开发为民族互嵌式社区形成奠定基础;新中国成立初期,土地改革与集体劳动建立起了平等团结互助的民族共生关系;改革开放以后,壮族与汉族经济互嵌程度进一步加深,外来人口的流入明显增加,壮、汉民族和谐共生的关系发展到了一个新的层面。“小社区的历史并不完全由它自身所决定”[8],平山屯民族互嵌式社区的演进是在具体时代情境下由多重力量交互、反应与组合优化的产物,宏观上是区域综合发展现实需求、国家大政方针实施、区域改革进步实际需要乃至国际格局变化造成的影响,微观上是不同族群迁徙、改造与适应环境的活动造成的结果。

作为个案研究,本文对于如何观察民族互嵌式社区设计三个参考方向。首先,嵌入产生于实际需要,了解民族互嵌式社区的形成,需要从微观视角观察宏观历史,了解如下问题:民族为何迁徙并如何看待迁徙,民族接触如何产生,不同民族对于迁徙与民族接触的表述是否存在异同。只有了解迁徙与接触意愿因何而生,才能把“空间嵌入”这一起手棋下好[8],进而对“互嵌”这一概念形成更深的理解。其次,民族的“生活史”与社区的生命史互为映射。毫无疑问,生成于社区这个限定空间中的民族“生活史”,不可避免地会被社区形成与发展的生命史所影响。最后,存在于社区中的民族互助共同体不仅是基层治理的手段,亦是民族交往交流交融深度发展的活体证据。互助的形式是多样的,平山屯的民族互助共同体就存在着“火枪队”、生意合作、同学间互助等形式,不断深入的互助程度以及不断丰富的互助形式,反映了鲜明的时代背景与地方风貌变迁。对互嵌式民族社区内存在的民族互助共同体进行细致解剖,可以“以小见大”,从区域乃至国家的大视野上解释民族互嵌式社区的构建与民族互助共同体的发展。

平山屯这类保有完整社区生命史记录且发展出民族互助共同体的民族互嵌型社区具有较高的研究价值,通过对这类社区“解剖麻雀”,可以归纳总结出民族互嵌式社区的产生条件,提供一个日常生活中的视角理解如何铸牢中华民族共同体意识。本文个案展现出民族互嵌式社區在桂西乃至是所有民族地区的基本状态,这种基本状态和人文存在影响着各族群众生活形态的塑造,并成为各民族交往交流交融继续发展的土壤。就平山屯而言,生存的需要促成了壮、汉居民在居住空间上的嵌入,空间上的互嵌促成了经济以及社会心理上的互嵌,壮、汉民族互助共同体也在互嵌的发展中同步形成。作为个案,平山屯的事实还表明在广西各民族间多维度嵌入与互助共生关系具有厚重的历史底蕴与牢固的现实根基,这既是宏观历史影响下的结果,亦是各族群众自发行动的成果。党在不同时期制定的政策是引领各民族人口迁徙与移居他乡的政治支撑,对不同民族实现空间上的嵌入以及民族间互助共同体的多元化起到了推动作用。当前,乡村振兴与城镇化加速发展对于民族地区来说是重大的机遇,对民族间互相嵌入的广度、深度以及民族间互助共同体的多元化都会产生广泛的影响。民族政策的制定可着力引导建立互嵌式社区以及民族互助共同体,逐步推动民族互嵌在空间、经济、文化、社会、心理等维度全方位实现,促进各民族交往交流交融,为铸牢中华民族共同体意识打下坚实基础。

[参考文献]

[1] 孙海芳,刘学堂.路网与疆域:从新疆历代古道路网变迁看中华民族共同体的形成发展[J].西南民族大学学报(人文社会科学版),2022(4).

[2] 黄旭初,岑启沃.田西县志[Z].台北:成文出版社,1975.

[3] 胡守钧.社会共生论[M].上海:复旦大学出版社,2006.

[4] 黄璜,刘诗怡.想象群际接触视域下铸牢中华民族共同体意识研究[J].湖北省社会主义学院学报,2022(3).

[5]严庆.“互嵌”的机理与路径[J].民族论坛,2015(11).

[6]韦仁忠,刘心悦.民族地区社会治理的理论谱系、模式嬗变及实践向度[J].湖北民族大学学报(哲学社会科学版),2022(6).

[7] [美]彼得·M·布劳.社会生活中的交换与权利[M].李国武,译.北京:商务印书馆, 2012:81.

[8] 艾丽菲热·莫明,罗意.空间嵌入视角下民族互嵌型社区的形成与发展——新疆塔城哈尔墩社区的个案[J].西南民族大学学报(人文社会科学版),2022(11).

责任编辑:何文钜

收稿日期:2023-01-16

基金项目:国家社会科学基金西部项目(20XMZ058)。

作者简介: 傅俊豪,男,广西民族语文研究中心研究保护部干部,研究方向为壮族与瑶族历史文化;黄家信,男,广西民族大学民族学与社会学学院教授、博士生导师,研究方向为壮学、南方民族史。