香港小吃“二天王”

2023-07-12叶德平

小时候,家里没有太多余财,每次我都只能在春节收到红包后才有机会放肆地购买小吃。到30年后的今天,我依然不能忘记那夹杂着“火水炉”(煤油炉)味儿的咖哩鱼蛋、烧卖的香气。

那时候,那口其实不算正宗的“印度咖喱”已经是我最能理解的异国风情。一口咬下,微微的辣味足以让我大呼“过瘾”。而后又一口气灌下一大口可乐,刺激的碳酸由舌尖到喉咙再到胃里,直冲出来一声“嗝”,是我最不能忘怀的由外至内的爽快。

咖哩鱼蛋,绝对称得上香港本地人的集体记忆,没有哪个香港人不曾吃过。外地人乍一听,以为鱼蛋是指“鱼子”,难免要疑惑一番:那小小的颗粒,怎能成为日常小吃?这是一种误解。“鱼蛋”原是粤语方言,实际上指的就是用鱼肉打成的丸子。

香港的鱼丸,估计是潮州人带来的。在香港的人口组成中,潮州人占了很大比例。潮州人本就擅长做牛肉丸、猪肉丸等各类丸子,等到他们来了香港,便就地取材,以附近海域的门鳝(又名虎鳗)、九棍鱼(又名海乌、丁鱼)、仔(又名鱼)为原料,制作出“鱼蛋”这样的平民美食。

鱼蛋插画。

先去除鱼的内脏、骨头和鱼皮,再千锤百炼,将其打成细腻的鱼浆,最后挤成球状,放进约80度的热水中定型——到这一步,在传统的潮州粉面店,一道美味鱼丸就制作成了。但在小食店里,店主们还会多一个步骤,先是一番烈火油烹,挤出鱼丸里的水分和腥味,然后才把鱼丸放进咖喱浓汤中。炸过的鱼丸外皮皱巴巴的,每一个小孔都张开来,等着吸收汤汁的香味。

咖哩与鱼丸可谓天生一对。油炸后又浸煮过的鱼丸极其入味,咀嚼之间,辣而不烈,口齿留香。究其历史,咖喱鱼蛋其实跟昔日的印度籍英军有关。

19世纪中叶,大量印度籍军人随着英国人来到香港,自然也带来异国的饮食文化。印度菜一向以复杂的香料搭配为基调,其中最具代表性的,不能不数咖哩。原本,咖哩只是印度军营食堂的专属食物,但随着不少本地人进入军营食堂做厨师,这门烹调咖哩的手艺也传到了香港各处,甚至升级为香港的常用香料之一。咖喱鱼蛋也应运而生,此后更是发展为香港小食的中流砥柱。

有意思的是,真要追根究底起来,我们所谓的咖喱,并不完全是真正意义上的印度佐料。

咖哩音译自英语Curry,最早出现在1747年出版的一本英国烹饪书籍里,其后又以商品广告形式出现在1784年的英国伦敦《晨邮报》(今《每日电讯报》)上。书里指出,咖喱粉(Curry Powder)购自东印度,是一种会让人感到愉悦、带来健康的调料。

咖喱粉并非传统的印度香料,而是一种综合香料粉,主要成分包括生姜、大蒜、茴香、肉荳蔻、小茴香、香菜、小荳蔻、肉桂和姜黄等。在印度国内大部分的方言区中,这种综合香料粉都被称为“马萨拉”(Masala),是香港印度菜馆的常见调料,用来搭配鸡肉或素菜。

香港市面上售卖的炸鱼丸半成品。(叶德平 / 摄)

吸满了汤汁的咖喱鱼蛋。(叶德平 / 摄)

传统印度菜咖喱。

馬萨拉没有固定配方。香港的很多印度家庭购买的马萨拉,有的带有品牌标识,是向熟识的印度杂货店购买的,有的干脆就是店主自己调配的。还有时,有些家庭主妇会完全按照个人的喜好与口味,自行调配马萨拉。

马萨拉为什么在英国摇身一变成了Curry?据学者考证,Curry 这个词源自于印度南部泰米尔语中的Kari,意思是“炖菜的酱汁”。

就像“星洲炒米”来源于香港,现如今却是新加坡的名物一样,大抵猜测一下,第一位接触咖哩的英国人因为语言障碍,误把所有“炖菜的酱汁”都当成了咖哩。紧接着,第一位引入咖喱的英籍东印度商人为了哗众取宠,也乐于接受这个新生的带有异国风情的名字。咖哩随着英国商人的脚步传遍世界各地,在习非成是的情况下,顺理成章成为印度菜的代表,而后又衍生出咖喱鱼蛋这样的香港名小吃。

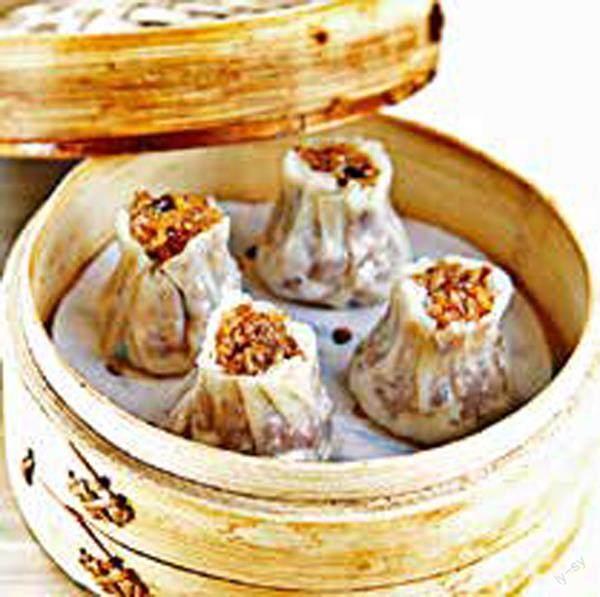

除了咖喱鱼蛋,占据香港小吃市场的另一“天王”是港式烧卖。在粤北地区,有些地方习惯称其为“烧麦”。不只是称呼差异,港式烧卖的内馅也跟上海、扬州等地大不同。江南烧卖的内馅多为糯米,混以猪肉、香菇丁,用酱油炒过。味道很不错,我每次到上海一定要买十个八个,吃个够。港式烧卖,无论是猪肉烧卖还是鱼肉烧卖,却都和糯米没有一丁点关系。

港式猪肉烧卖,以绞碎的猪肉为主要馅料,混入干冬菇和虾仁,再用烧卖皮紧紧裹住。与江南烧卖不同,香港的烧卖皮还会拌入蛋黄,让外皮看起来金黄金黄的,很有食欲。光看这些配料,就知道猪肉烧卖价格不菲,很难成为流行小吃。虽然现在也有一些精品小吃店会卖猪肉烧卖,但整体数量不算多。所以提及猪肉烧卖,香港人大多想到的是那些消费高端的茶楼。

相比之下,鱼肉烧卖就亲民多了,在民间更风靡。所谓“亲民”,固然是指它的成本,但更指它那相对简单的制作工序。和鱼丸一样,鱼肉烧卖的主要材料不多,就是鱼肉。至于用哪一种鱼,它可不像制作鱼丸那般讲究,大抵都是香港附近海域常见的鱼类。

近年来,有小吃店开始标榜自家的鱼肉烧卖用的是三文鱼。想来,这是由于日本刺身正在香港流行,商人们也趁机蹭一波热度吧。

港式鱼肉烧卖,不含一点糯米。(叶德平 / 摄)

常见的糯米烧麦。

不过,跟咖喱鱼丸不同,鱼肉烧卖的食材没有那么“纯粹”。

虽说是鱼肉烧卖,店家也会在内馅中加入少许肥猪肉。这不知是哪位高人的创举,在猪油的作用下,烧卖变得油润甘香,香而不腻。

为了追求更“弹牙”、更Q的口感,有些店家还会在鱼肉烧卖中加入淀粉、地瓜粉或木薯粉。这就考验厨师的水平了——淀粉太多,就丧失了鱼香味,烧卖入口,如同在嚼橡胶;淀粉太少,成本降不下来,售价自然要比其他店的高,又进一步影响到了销售量。

与咖喱鱼丸这个“大天王”相比,烧卖始终只是配角。因此,不少店家会想着法子变出一些花样来:爱好重口味,就加入麻辣香料,港式烧卖成了川味烧卖;爱养生,那就加入枸杞,告诉消费者,这是有明目健脾功效的养生烧卖噢!

香港海岸线绵长,渔业资源丰富。图为香港长洲岛停泊的渔船。

烧卖的内馅,随着时代而变化,这一点倒和它一贯的历史发展相一致。

从历史记录来看,最晚至明朝,烧卖已经在民间广泛流传。明代莆田人姚旅著有的《露书》和钱塘人洪楩留下《清平山堂话本》,都有对烧卖的明确记载。而再往前溯,元朝《饮膳正要》中曾记载过一种名为“剪花馒头”的食物,它的材料是羊肉、羊脂、羊尾子、葱、陈皮,将馅料包进馒头后,再用“剪子剪出诸般花样”,最后蒸熟并用胭脂染花。无论是外形还是烹调方式,此处描述的剪花馒头都与明清时期的烧卖极为相似。

后至清朝,在吴敬梓所撰述的《儒林外史》中,市井小民所食用的烧卖已不是羊肉,而是用鸭肉、猪肉作馅。与《儒林外史》差不多同时期成书的《帝京岁时纪胜》,以记载北京的岁时节令、民间风俗为主,书中所记录的北方烧卖就是配以“卤馅芽韭”,与今人印象大不相同。可以想见,及至清朝,烧卖的风味已经相当多样化,时人也乐于深入精研烧卖的技艺与口感。

在當时,烧卖的称呼还是“稍麦”。清乾隆年间人李斗《扬州画舫录》一书,介绍扬州各家酒楼的早点,其中有一间名为“文杏园”的,便是“以稍麦得名”。

“稍麦”是清朝时期的流行叫法,比这更早的记录也有。元末明初高丽王朝出版的汉语学习书籍《朴通事》,记载了元首都大都市有店家卖“素酸馅稍麦”。这里的“稍麦”,按《朴通事谚解》批注,那是“以麦面制成薄片,包肉蒸熟,与汤食之,方言谓之稍麦”,跟前文所说的“剪花馒头”很接近,估计就是今人所说的烧卖。

烧卖还有一个更别致的称呼——“捎卖”。据1937年成书的《绥远通志稿》记录,归化市(今呼和浩特市)有一种叫做“捎卖”的食品,“自昔驰名远近”。因为它是“茶肆附带卖之”,而俗语称“附带”为“捎”,所以称之为“捎卖”。

“捎卖”一路走来,千变万化,至今仍是最受香港人欢迎的小吃之一。或许,这正体现了食物的强大生命力。当城市的建筑越来越趋同,甚至人们的语言和穿着也难分地域时,唯有咖喱鱼蛋、猪肉烧卖、鱼肉烧卖等等,在一定程度上抵制住了麦当劳和肯德基的冲击,成为人们生活中不可缺少的那一味——它,根植于我们的记忆和味蕾中。