单花鸢尾不同时期的花香成分1)

2023-07-10蔡科羽冯成玉许绍怿孙玚娄倩孙俊明陈红武

蔡科羽 冯成玉 许绍怿 孙玚 娄倩 孙俊明 陈红武

(西北农林科技大学,杨凌,712100)

植物花香是植物花朵释放的次生代谢产物,由花朵释放的一系列小分子量的易挥发化合物混合而成[1]。植物花香是植物重要的观赏性状之一,在观赏植物中具有重要的感官意义与美学价值,也具有吸引昆虫保障授粉、结实的作用。当植物在遭遇外来生物入侵时,花香特征可应用于吸引天敌等植物的自身防御[2]。已被发现的花香化合物中以萜烯类居多,其余还有脂肪族化合物、芳香族化合物、含氮化合物、含硫化合物等。

鸢尾属植物(Iris)在我国主要分布于西北、西南、东北地区,目前我国鸢尾属植物约有64个种[3],占全球鸢尾种的五分之一。我国对鸢尾属植物的研究大多数是针对于其根茎的化学成分、药理活性研究,对于其花朵的挥发性物质成分分析的研究较少。目前,仅有土耳其鸢尾种的花、根、茎挥发性物质[4]与有髯鸢尾的花香成分[5]被研究测定,且在有髯鸢尾中,挥发性物质以醇类、醛类、萜烯、酚类居多,具有较高的利用开发价值。此外,也有学者[6]采用气相色谱-质谱联用(GC-MS)技术与动态顶空法测定,并分析了鸢尾花对于传粉昆虫的吸引作用。已有学者在研究不同花色月季花香成分时,发现了植物花香与花色之间存在明显的相关性[7],但鸢尾的花色变化与花香之间的相关性尚未有人涉足。

单花鸢尾(IrisunifloraPall.ex Link)主要产于我国东北地区,目前已知其可作为地被植物或盆栽观赏[8]。众所周知,鸢尾属植物可以治疗炎症、感染甚至癌症等多种疾病[9],但单花鸢尾的具体药物活性成分等医用、药用价值,以及花香物质成分、释香规律等其他领域用途的研究尚未见报道。

为了填补国内外单花鸢尾花香研究领域的空白,本研究以单花鸢尾野生种为实验材料,通过电子鼻、顶空固相微萃取-气相色谱-质谱联用技术测定其花蕾期、盛开期、衰败期的挥发性物质成分,结合主成分分析法、线性判别分析方法、传感器区分贡献率分析、碳标法、谱库检索法等分析其不同花期的花香物质及变化规律,为揭示鸢尾属植物在遗传与进化的统一性、花香形成机理、花香与花色之间的关系成因等研究提供参考依据,也为提高鸢尾属植物的综合效益提供参考。

1 研究方法

试验所用的单花鸢尾野生种采集于陕西杨凌的西北农林科技大学曹新庄试验农场,属于温带大陆性季风气候,平均海拔为530 m,年平均气温为12.9 ℃,四季气候分明,日照条件充足。

本试验选用花蕾期、盛开期、衰败期这3个时期的单花鸢尾花朵,作为样本测定花香物质成分。取样方法:于晴朗条件下,每日上午08:00—10:00进行采集。试验员佩戴丁腈手套,用剪刀剪取花序,将其分时期装入液氮提前预冷的50 mL无菌透明塑料离心管中,用锡纸封口,拧紧瓶盖并做好标记,放入液氮中暂存,并尽快移入冰箱内-80 ℃冷冻保存。

试验仪器:ISQ&TRACE ISQ气相色谱-质谱(GC-MS)联用仪、德国AirsensePEN3电子鼻、分析天平、手动顶空进样器、色谱柱为Rtx-1MS(30.00 m×0.25 mm×0.25 mm)、15 mL顶空进样瓶、锡箔纸、离心管等。

电子鼻:试验前确保实验室空气干净无异味、人员较少。进样之前,先进行洗气,直至10个传感器的响应值都为1,即雷达图近似圆形时,取出装有各花期单花鸢尾的离心管,静置30 min使样品顶部空间挥发物达到平衡状态,用电子鼻进样针和补气针同时透过锡纸,插入到顶空瓶中进行顶空取样检测。每一次测试均包括洗气归零与进样。电子鼻测定条件:气体流量400 mL·min-1,洗气时间60 s,调零时间5 s,准备时间5 s,测定时间120 s,取115~117 s的值用于数据分析。进样时流速150 mL·min-1。清洗时以洁净空气作为载气,载气流量、进样流量均为200 mL·min-1[10]。不同类型化合物对电子鼻传感器的影响见表1。

表1 PEN3型电子鼻各传感器特征

顶空固相微萃取-气相色谱-质谱联用:取各花期样品1 g左右,分别置于15 mL的顶空固相微萃瓶中,瓶底部贴壁加入2-壬酮(0.008 μL·mL-1)10 μL,用锡箔纸封住瓶口盖上瓶盖。45 ℃平衡10 min后插入手动顶空进样器,进样器插入进样瓶的顶空部分,萃取30 min。每个样品重复试验4次。将手动顶空进样器插入气相色谱-质谱联用仪的进样口中。250 ℃解析2.5 min,使香气成分完全释放于气相色谱-质谱联用仪中[11]。

色谱条件:色谱柱为HP-5MS(30.00 m×0.25 mm×0.25 μm)毛细管,采用不分流模式,进样口温度250 ℃,样品解析时间3 min,载气为氦气,流速1.0 mL·min-1,柱温设定为升降温程序:起始温度40 ℃,保持时间3 min,先以5 ℃·min-1的速率升温至150 ℃,再以10 ℃·min-1的速率升温至220 ℃,保持10 min。

质谱条件:采用全扫描模式,电离模式EI(电子电离),发射电流10 Ua,电子能70 Ev,离子源温度220 ℃,传输源温度220 ℃,质量扫描范围为35~450 amu。

气质联用定性方法:根据离子峰图从第1个稳定峰开始查看,稳定峰对应同一RT(保留时间)值下多种物质首选排序第1位,对比4次基础生物学重复中,选中物质要在同一RT值下出现,且排名最前的。

定量方法:内标法,选用2-壬酮为内标物质,密度为0.82 g·mL-1,对鸢尾样品中各种香气组分进行定量,4次生物学重复后取平均值,公式(1)。

Mi=(C0×V0×Ai)/(A0×M)。

(1)

式中:Mi为各香气组分质量分数(μg/g);C0为内标质量浓度(g/L);V0为内标体积(μL);Ai、A0分别为所求香气组分峰面积及内标峰面积;M为样品质量(g)。

2 结果与分析

2.1 单花鸢尾不同时期挥发性物质对电子鼻的影响

图1为不同花期单花鸢尾挥发物的特征雷达图。不同花期10个传感器的电阻比值明显不一致。花蕾期W5S、W1S、W1W、W2W传感器的G/G0(相对电导率)值比其他传感器电阻比值高,说明该花期挥发物中主要含氮氧化合物、无机硫化物、甲基类化合物、有机硫化物等物质;盛开期W5C、W1W、W2S、W2W、W3S传感器G/G0值比其他传感器电阻比值高,说明该时期挥发物中主要含短链烷烃、醇类、无机硫化物、有机硫化物、长链烷烃等物质;衰败期W5S、W1S、W1W、W2S、W2W、W3S传感器G/G0值比其他传感器电阻比值高,说明该时期挥发物中含氮氧化合物、甲基类化合物、醇类、无机硫化物、有机硫化物、长链烷烃等物质。

A为花蕾期电子鼻雷达图;B为盛开期电子鼻雷达图;C为衰败期电子鼻雷达图。1为W1C传感器;2为W5S传感器;3为W3C传感器;4为W6S传感器;5为W5C传感器;6为W1S传感器;7为W1W传感器;8为W2S传感器;9为W2W传感器;10为W3S传感器。

2.2 主成分分析区分单花鸢尾不同时期花香

单花鸢尾花蕾期、盛开期、衰败期的主成分分析(PCA)结果见图2,第一主成分贡献率为98.556%,第二主成分贡献率为1.304%,2个主成分累计贡献率为99.86%,故这2个主成分基本代表了样品的主要信息特征。由图2可知,3个时期的单花鸢尾使用主成分分析法并不能被显著区分。原因在于花蕾期与盛开期的花香气味较为接近。

图2 不同花期单花鸢尾的主成分分析

2.3 影响单花鸢尾不同时期花香差异的主要挥发性物质贡献率判别

电子鼻载荷(Loadings)分析是传感器对样品中挥发性物质进行区分的一种研究方法,主要考察样品中何种气体物质起主要区分作用,并判别其贡献率大小[12]。各花期的电子鼻载荷分析结果见图3,传感器W1W(对硫化物、萜烯敏感)、传感器W2W(对有机硫化物、芳香族敏感)、传感器W1S(对甲烷敏感)、传感器W5S(对氮氧化合物敏感)、传感器W2S(对醇类、部分芳香族敏感)的位点距离原点较远,是区分各花期花香变化的主要传感器[13]。可以推测,W1W、W2W、W1S、W5S、W2S这5个传感器对单花鸢尾不同花期花朵的识别度最为敏感,起主要区分作用。说明单花鸢尾不同花期的花香成分差异主要与硫化物、萜烯、有机硫化物类、芳香族化合物、甲烷、氮氧化合物、醇类等挥发性物质有关。

图3 单花鸢尾不同花期的电子鼻载荷分析

2.4 线性判别分析区分单花鸢尾不同时期花香

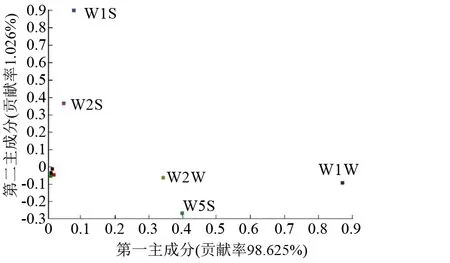

不同花期的单花鸢尾线性判别(LDA)分析结果见图4,第一线性判别因子(LD1)贡献率为98.625%,第二线性判别因子(LD2)贡献率为1.026%,累计贡献率达99.651%。这说明线性判别分析可以将各花期的花香物质完全区分。相较于主成分分析,线性判别分析处理的分布区域更为集中,且其区分效果显著高于主成分分析。

图4 不同花期的单花鸢尾线性判别分析

2.5 单花鸢尾不同时期挥发物成分和质量分数分析

使用顶空固相微萃取-气相色谱-质谱联用技术,在单花鸢尾各时期共检测出57种花香物质。其中花蕾期22种,盛开期33种,衰败期29种。这些挥发性成分可分为9大类:萜烯类、杂环类、芳香烃、醇类、酯类、酚类、醛类、烷烃、酮类。不同花期单花鸢尾的挥发性成分类别见表2。

表2 不同花期单花鸢尾的挥发性成分及质量分数

由表2可知,单花鸢尾各花期的挥发性成分差异较大。其中,醇类、醛类物质在各花期中质量分数较大,是花香成分的主要类别。醛类物质在盛开期质量分数最高,达到77.80%,其次是衰败期,质量分数为49.90%,花蕾期则为43.17%;萜烯类物质在盛开期质量分数最高,达到4.09%;酚类物质在花蕾期中质量分数最高,达到9.89%。在花蕾期与盛开期中,除了芳香烃之外的各类物质均被检测到;而在衰败期中,检测到除了杂环类以外的各类物质。此结果与先前的电子鼻雷达图在很大程度上相吻合。

在单花鸢尾不同花期共检测出57种主要花香成分。从表3可以看出,不同时期的单花鸢尾检测出的挥发性成分有明显差别。2-己烯醛、3-己烯-1-醇这2种物质在各花期质量分数均较高。

表3 不同花期单花鸢尾的主要挥发性成分及质量分数

各花期质量分数大于1%的挥发性物质见表4。其中,2-己烯醛、3-己烯-1-醇、正己醇、壬醛为各个时期均检测到的质量分数大于1%的物质。有些挥发性成分在某花期质量分数较大,但在另一花期中质量分数较低,甚至未能检测到。例如,2-甲基-4-戊醛在盛开期中质量分数为52.68%,但在花蕾期、衰败期中均未能检测到;3-己烯醛在衰败期中质量分数为41.10%,但在花蕾期、盛开期中未能检测到。萜烯类是大量品种观赏花卉的主要呈香物质,几乎在所有的植物花香成分中都能被检测到[14],如具有甜香味的罗勒烯、具有清新草味的α-蒎烯等[15]。但本研究并没有在单花鸢尾花蕾期检测到任何质量分数大于1%的萜烯类,而罗勒烯等萜烯类物质的质量分数在盛开期、衰败期较为丰富。

表4 各花期质量分数大于1%的挥发性物质

3 讨论与结论

本研究以单花鸢尾各花期样本为实验材料,应用电子鼻技术、顶空固相微萃取-气相色谱-质谱联用技术探究不同花期的花香成分变化。为了探究各花期挥发性物质能否被显著区分,本研究利用主成分分析(PCA)、线性判别分析方法(LDA)、传感器区分贡献率分析(Loadings)进行检测。结果表明,采用主成分分析处理之后,3个花期的主成分1、2累计贡献率达到99.86%,但由于花蕾期与盛开期气味较为接近,不可在此方法下被显著区分;采用线性判别分析,其累计贡献率达到99.651%,可以完全区分各花期花香成分。采用传感器区分贡献率分析,得到W1W、W2W、W1S、W5S、W2S这5个传感器对单花鸢尾不同花期花朵的识别度最为敏感,起主要区分作用。综上所述,其花香气味存在显著差异性,且不同花期的花香成分差异主要与硫化物、萜烯、有机硫化物类、芳香族化合物、甲烷、氮氧化合物、醇类等物质有关。这一结论为后续的气相色谱-质谱联用技术提供了理论基础与证据。

气相色谱-质谱联用技术实验证实,单花鸢尾各花期具有独特香味的原因在于,其挥发性物质的种类、比例不同。其中,2-己烯醛、3-己烯-1-醇、正己醇、壬醛为各花期共有的主要呈香物质,而花蕾期中2-己炔-1-醇、2,4-二叔丁基苯酚的质量分数较高,可用于区别另外2个花期,盛开期的2-甲基-4-戊醛、罗勒烯、芳樟醇质量分数较高,衰败期则富有3-己烯醛、罗勒烯、反-2-壬烯-1-醇。

本研究在单花鸢尾各花期检测到的挥发性物质以醇类、醛类居多,萜烯、酚类次之。比较3个花期检测到的挥发性成分可以发现,萜烯类物质在盛开期质量分数最高(4.09%)。花蕾期中含有较为丰富的酚类物质(9.89%)。芳香烃类物质仅在衰败期检测到,但质量分数较低(0.62%),推测其呈香效果并不显著,对于衰败期花香的特征性贡献不大。

在本研究中单花鸢尾检测到质量分数较高的2-甲基-4-戊醛,可作为药物眠尔通与杀虫剂的中间体[16];3-己烯-1-醇是世界流行的清香型名贵香料,是香精生产过程中不可缺少的调香物质之一[17];3-己烯醛因具有强烈的青草与苹果香味而被允许作为食用香料;α-蒎烯不仅对白念珠菌有抑制作用,还可作为香皂、清洁剂的原材料[18]。由此可见,单花鸢尾除了已知的观赏价值之外,还具有较高的医用、药用、经济价值。

花香成分的种类与质量分数受到基因、节律、传粉昆虫等众多因素的调控[19],鸢尾属植物的释香部位、昼夜节律等规律特点还有待进一步研究。随着鸢尾研究乃至代谢组学研究的深入,可以在本研究得出的结论之上,对鸢尾属植物的花香成分合成机理、基因调控、感官组学等方面展开研究。