5—6世纪中亚与中国佛教艺术之关系研究

—— 以卡拉贴佩佛寺壁画为例①基金项目:国家社科基金西部项目《敦煌石窟中的外来元素与中西文化交融研究》(21XZS011)阶段性研究成果。

2023-07-07祁晓庆敦煌研究院人文研究部甘肃敦煌736200

祁晓庆(敦煌研究院 人文研究部,甘肃 敦煌 736200)

佛教自印度产生后,最初是在印度本土传播。早期佛教的向外传播得益于两个王朝的推动:一是公元前3 世纪古印度摩揭陀国的阿育王,阿育王不仅在国内扶持佛教,将佛教立为国教,而且还将佛教传播到邻近国家,使得佛教这样一个地方性宗教逐渐发展成了世界三大宗教之一;其二是公元前1 世纪至公元3世纪的贵霜王朝,历代贵霜国王都采取了宗教包容政策,迦腻色伽王更是大力发展佛教,使得佛教向阿姆河以北地区传播,在巴克特里亚北部的铁尔梅兹地区发现的多处大型佛教建筑群就是贵霜时期佛教向北传播的明证。

位于乌兹别克斯坦南部的铁尔梅兹地区发现了大量的佛教遗迹,早在20 世纪中期就受到学者们的关注,其中又以卡拉贴佩(Kara-tepe)和法雅兹贴佩(Fayaz-tepe)两个佛教寺院规模最大,堪称贵霜时期巴克特里亚北部最大的佛教中心。在这两个佛寺遗址发现的钱币表明这两座佛寺修建的年代不晚于1 世纪,2—4 世纪是佛寺建造的全盛时期。4 世纪萨珊军队入侵中亚后,这里的佛寺一度荒废,后来又逐渐恢复,虽然没有恢复到贵霜时代的繁荣状态,但也发现了5—6 世纪的一些壁画和建筑遗迹,说明这一时期仍然有佛教僧人在此活动。本文即以这两个佛教寺院的部分壁画内容为中心,探讨5—6 世纪粟特佛教艺术与中国佛教艺术之间的关系。

一、卡拉贴佩佛寺概况

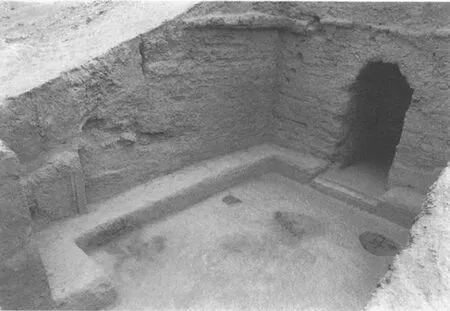

卡拉贴佩佛寺遗址位于铁尔梅兹镇西北拐角处的三座(南、北、西)相邻的山丘上(图1),不仅有石窟,还有寺院、僧房等其他形式的建筑。三个山顶上的石窟、寺院和庭院的建筑结构都非常相似。考古报告中对这些建筑分别编上了西里尔字母(Cyrillic Letters):Α,Б,В,Γ,Д,Е,Ю,数字1,2(南山顶)和字母Л,М(西山顶)。[1]Е 建筑群外观与南山顶其他建筑群(Α,Б,Γ,Д)一样,都有一个方形的院子,院子的三面排列着不同大小的房屋,另一边与山体砂岩相连,崖面上开凿了石窟(图2)。院子的一边有一个斜坡,应该是原来的楼梯,可以从斜坡通往位于山顶的房屋。可见,卡拉贴佩佛寺建筑是由石窟和窟外房屋建筑共同构成,其中外部的房屋三面环绕,中间有一个方形庭院,回廊环绕庭院一周,可供人群通行。这种寺院形制让我们联想到印度和阿富汗早期佛教石窟寺建筑,卡拉贴佩的这种石窟结构应该是受印度西部佛教寺院建筑影响的结果。但是,卡拉贴佩的石窟建筑主体是石窟外面的地面建筑而不是石窟本身。

图1 卡拉贴佩寺院布局示意图

图2 北山顶一座寺院内的拱形石窟

位于南山顶的寺院建筑数量最多。与卡拉贴佩的其他寺院布局一致,绕着南山顶的边缘最初应该有20—25 个石窟。每个石窟前面都有一个礼拜堂,礼拜堂四周有走廊围绕(图3)。石窟前后各有一个出口,每个出口处都有拱形的通道通往斜坡上的庭院。石窟外围绕庭院一周的房屋既有僧侣居住的小僧房,也有举行宗教礼拜仪式的房间,还有举行集会的大厅等。其中位于石窟后面的出口附近建有僧侣居住的僧房,仅可容纳2—3 人,有一些寺院旁边还建有储藏室。

图3 卡拉贴佩E建筑群概貌 公元1世纪末

从建筑规模判断,卡拉贴佩北山顶的佛寺群是贵霜大夏地区最大的佛教建筑之一。根据马歇尔(J.Marshall)的观点,贵霜时期遍及桑奇到铁尔梅兹广大地区的佛教寺院,都是“典型的贵霜样式”。[2]斯塔维斯基(B.Staviskij)认为这些石窟的类型与古代阿富汗和中国西部地区的佛教石窟类似。从建筑形制来看,卡拉贴佩佛寺中心不仅是一个举行宗教仪式的礼拜堂,而且是僧人们的永久居住地,因为在礼拜堂之外,还有佛塔和各种各样用于举行仪式的房屋。因此,这里既是一个仪式中心,也是一座佛教寺院。[3]这种独特的建筑规划和设计让考古学者们得以重建北面斜坡和南山顶上的几个建筑群的时代顺序。从南山顶洞窟内发现的“Soter Megas(伟大救世主)”钱币可知这座山顶最西面的建筑群(编号为E)是最早修建的(图3),年代为公元1 世纪末。考古学家还根据考古发掘情况将卡拉贴佩寺院的存续时间分成三个阶段:第一个阶段是佛寺发展的全盛时期 (1—3 世纪)。第二个阶段是在萨珊军队入侵后(3—5 世纪),这个时期南山和北山顶的寺院被废弃,但是仍然有一些佛教僧人在这里活动。在此期间,这个地方被当地居民用作墓地,在山顶周围发现了很多这一时期的墓葬。第三个阶段就是在伊斯兰时期(7 世纪之后)。有研究者根据石窟题记内容,认为在这些石窟被废弃很久之后,甚至到9—13 世纪的时候仍然有人来到这里留下了题记。除此之外还发现了很多铭文,其中一些与这座寺院的历史有关。铭文大多数是写在陶器上的,有发愿文也有宗教宣言。所采用的文字有佉卢文、婆罗迷文和贵霜字母等。其中的一些涂鸦文字,即巴克特里亚文或者贵霜文字,以及印度和中古波斯文的书写年代都在3 世纪末到4 世纪之间。以上对卡拉贴佩存续年代的分期主要依据的是钱币。

位于南山顶Γ 建筑群东边的石窟走廊在5—6 世纪左右进行了重建,重建后的墙壁上留下了一些黑白壁画。[4]本文就卡拉贴佩Γ 建筑群东边石窟走廊发现的5—6 世纪的2 幅黑白壁画内容进行详细的对比研究。

二、卡拉贴佩佛寺壁画中的“火焰佛”

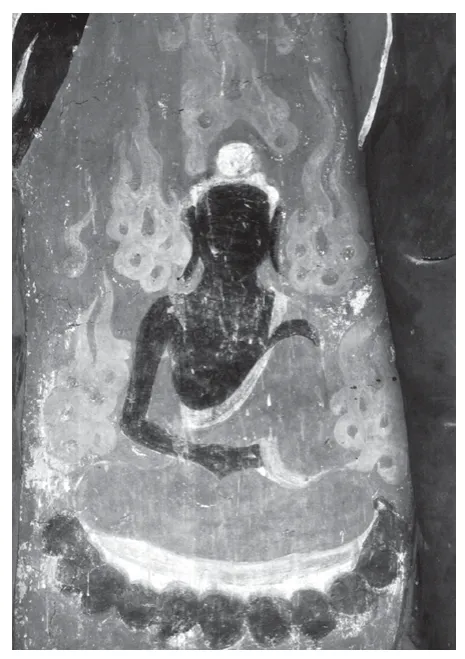

1979 年的考古工作证明,在编号为Γ 的建筑中,不仅石窟内装饰了壁画和塑像,石窟外的庭院墙壁上也画了壁画。与B 建筑群的彩绘壁画不同,Γ 建筑群的壁画都是黑白的。其中庭院墙壁上有一幅周身被火焰围绕的坐佛像(图4),佛像头部已经残缺,佛陀身穿普通的僧侣衣袍。这身坐佛像衣服下摆处两个膝盖之间有宽宽的折痕,与很多犍陀罗佛陀雕像的衣折一样。佛像左边绘一身站立的裸体女性形象,比佛陀形象要小一些。佛陀头部位置还有一则用贵霜文字书写的题记——佛陀-马兹达,读作“Buddha-Mazda”。斯塔维斯基认为这个题记的年代是在公元3 世纪末到4 世纪,为游人题记。[5]90从“佛陀-马兹达”题记内容可知这尊佛陀像融合了佛教和马兹达教双重思想,这种将佛陀的形象与马兹达教所崇奉的光与火的特质融合在一起的现象应该不是偶然,至少代表了卡拉贴佩佛寺在3—4 世纪衰落之后当地人对佛陀的认识。[5]91

图4 卡拉贴佩Γ建筑墙壁上的火焰佛

在佛教造像中,佛陀双肩出火或者周身被火焰围绕的形象一般都表现的是佛的神通。目前发现的最早的双肩出火焰的佛像来自阿富汗迦毕试(图5)。[6]迦毕试地区曾经流行迦腻色伽王显现神通力的故事,表现形式就是双肩出火焰。7 世纪玄奘西行到达迦毕试的时候,就听闻了有关迦腻色伽降服毒龙的故事。《大唐西域记·大雪山龙池及其传说》中记载这一故事时说:“(迦腻色伽王在与毒龙搏斗时)即于两肩起大烟焰,龙退风静,雾卷云开。”[7]唐代段成式《酉阳杂俎》中记载了另外一个与迦腻色伽有关的故事,说迦腻色伽凭借“自身福力”砍断了黄金打造的娑陀婆恨王雕像的手足,而真正的娑陀婆恨王的手足也随之掉落。[8]这种能够体现佛神通力的佛像还表现在迦毕试的很多佛陀造像中,比如佛陀的头光和背光都用火焰纹作装饰等。法国吉美博物馆藏的一件派特瓦出土的“舍卫城神变大奇迹佛”浮雕造像表现的就是佛陀上身出火,下身出水的形式(图6)。佛经中记载有很多表现佛的神通力的故事,《长阿含经》第14 章“释提恒因问经”中讲述了佛陀入于火焰三昧,为帝释讲经的故事。[9]《中阿含经·频婆娑罗王迎佛经》云:

图5 阿富汗迦毕试的“焰肩佛”

图6 法国吉美博物馆藏派特瓦出土“舍卫城神变大奇迹佛”浮雕造像

尊者郁毗罗迦叶入火定已,身中便出种种火焰,青、黄、赤、白中水精色,下身出火,上身出水;上身出火,下身出水。[10]b26-27

《佛学大辞典》解释“入于火焰三昧”的意思是“以净菩提心之智火烧尽三毒五欲的烦恼”。佛成道后,曾以此三昧降伏毒龙。孙英刚认为:“这种双肩发出火焰的造型,不仅见于释迦牟尼的双神变,而且见于燃灯佛,以及佛陀结禅定印、结跏趺坐的场景中,而这在犍陀罗其他地区很少看到。”[6]这种佛像在很早的时候就传播到了中国。日本藏有一尊来自中国的青铜制阿弥陀佛禅修像,年代为2 世纪晚期至3 世纪早期,表现的就是阿弥陀佛坐在莲花座上,肩膀上有火焰升起。[11]

我们很容易就将卡拉贴佩佛寺壁画中的这身被火焰围绕的佛陀坐像与双肩出火焰的“焰肩佛”联系起来。斯塔维斯基认为,卡拉贴佩佛寺壁画中的这身火焰佛陀应该解释为是一种当地神与火混合的形象,象征光与太阳。他也注意到了卡拉贴佩佛寺壁画中的这身火焰佛与迦毕试火焰佛之间的关系,并将这种图像的来源追溯至伊朗传统,尤其是在贵霜钱币正面统治者的肩膀上就有火焰出现了。[12]481大英博物馆藏的一枚迦腻色伽金币(图7),正面的迦腻色伽王就表现出双肩出火的样子,金币背面是一身站立的佛陀像,佛陀左侧有希腊铭文“BODDO”即“佛”的字样。从时间上来看,迦腻色伽钱币要早于迦毕试佛教造像中的焰肩佛,所以孙英刚认为“可能是后来佛教借用了描绘君主的手法来描绘佛陀,以展现其神圣的特质”。[6]由此可知,卡拉贴佩佛寺壁画上的这身“火焰佛”既吸收了贵霜钱币上国王双肩出火的形式,又吸收了马兹达教拜火的特征。这身“火焰佛”所表现的佛陀与马兹达相结合的思想,既符合了佛陀本身所具有的光明属性,以及佛陀入于“火焰三昧”的状态,又吸收了当地流行的马兹达教特征。

图7 迦腻色伽金币 大英博物馆藏

这种佛陀周身围绕火焰的图像模式不仅在中亚地区流行,还影响到了中国的佛教艺术。而将这种图像模式进一步传播的诱因或许与佛弟子迦叶的皈依故事有关。东吴支谦(3 世纪)译《佛说太子瑞应本起经·下》记载了释迦太子逾城出家后来到山中修行,听说当地有一位名叫迦叶的吏员非常聪明,而且身边还跟随了五百弟子。佛陀为了让迦叶及其弟子皈依佛教,就现出种种神通力。佛陀每次显现神通力时,迦叶均说“是大沙门极神。虽然尚未得道故。不如我得罗汉也”,[13]直到最后,迦叶才信服了佛陀,皈依佛教。从佛陀所显示的种种神通中有“火室降服毒龙”以及“诸天王帝释梵天夜间听佛说法时均有火光围绕周身”等信息来看,或许迦叶在皈依佛教之前所信奉的就是与火有关的宗教,因而佛陀才显现出诸多与火有关的神通来,用以劝服迦叶。再加上这部经的作者支谦本为大月氏人,3 世纪的时候,贵霜帝国大力推行佛教,而原来居住在大夏以及大夏以北地区的人以信仰拜火教为主,所以支谦肯定是熟悉拜火教的,那么他所翻译的这部佛经中,隐含有佛陀战胜拜火教,并吸收了拜火教的仪式和思想也是极有可能的。

在进行资产评估时,SME评估标准要求首先由评估师和委托方根据评估工作的任务和工作的地区确认工作的范围,标准中对矿产资源资产评估的工作范围并没有固定的规定。其次工作范围是可以随矿产资源资产、评估目的、价值类型、评估基准日和评估的预期用途等变化而变化。

5 世纪前后,《坐禅三昧经》《五门禅经要法用》《观佛三昧海经》等多部禅观经典都被翻译出来,禅观念佛思想随之盛行,其中的《观佛三昧海经》中就多次提到佛弟子神通变化的内容。表现这一思想的佛教造像也逐渐增多,最常见的就是与须摩提女故事有关的壁画了。克孜尔石窟第178 窟、198 窟、205 窟、207 窟和224 窟所绘须摩提女故事画中,为了表现佛与诸大弟子以神通赴会的场景,就描绘了多幅坐在各类坐骑上的佛陀形象,肩膀上均有三角形火焰升起。[14]这四个洞窟中,除第224 窟年代为392—542 年外,[15]其余三个洞窟年代均为6—7 世纪。克孜尔石窟第19窟拱顶有一些画面,格伦威德尔(Grunwedel)认为这些壁画是须摩提女故事的又一种表现形式,其中就描绘了两身火焰佛,一身坐在一座建筑里面,身穿田相袈裟,肩膀上有三角形的火焰纹,另一身佛像周身被火焰围绕,肩膀上也有三角形的火焰。[16]282在吐鲁番吐峪沟石窟中也能看到一些类似的火焰佛形象。足见4 世纪之后新疆地区的佛教石窟寺壁画中,以双肩起火焰来表现佛的神通力是较为常见的形式。新疆佛寺壁画中佛陀双肩上的火焰均简化成三角形样式,说明这类图像在传播过程中已经变得程式化了。

三、卡拉贴佩(Kala-Tepe)佛寺壁画中的“不净观”壁画

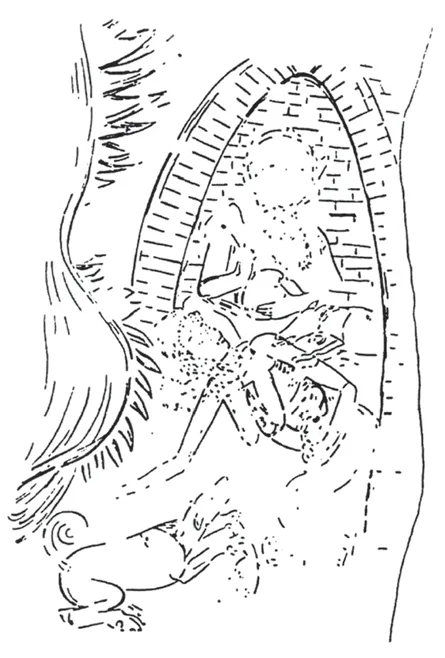

除了上述火焰佛之外,这个房间的墙壁上还有一些壁画残迹,西罗·洛·马兹奥(Ciro Lo Muzio)在论文中作了非常详细的介绍。[12]481其中一个画面表现的是一间砖砌的小屋内有一交脚坐姿的人像,左手拿着一个圆形的物品,小屋门口躺着一名女性和两只狗(图8)。旁边还有一块婆罗迷文题记:

图8 卡拉贴佩 Д-V石窟寺 东面走廊 壁画线描图

……敌意。出生不幸,低等……[17]

沃拉尔迪(G. Verardi)识读了这则题记,并认为这则题记是一篇与劝诫有关的偈颂。根据这则题记的古文字体,学者们将其年代定为5 世纪末到6 世纪初,而且属于马图拉书写传统。

有研究认为坐在小屋内的交脚的人物应该是一位冥想的僧人,手里拿着的圆形物品是骷髅头。小屋门外僧人脚下躺着的可能是一具女性的尸体。从线描图中可以看到女子长而凌乱的头发以及垂下的乳房。她身旁的两只狗似乎正在啃食她的肉身:其中一只正在撕咬她的左侧肩膀,另一只卷尾狗正准备要啃食。

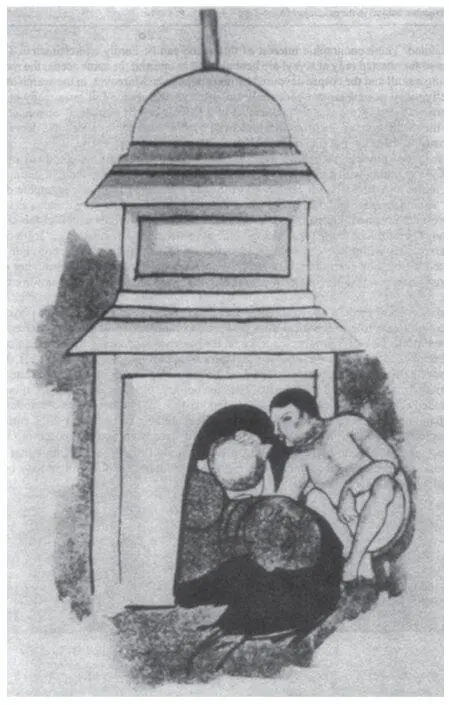

这个房间其他位置的画面保存不完整,但可以肯定都是佛教题材,而且风格上与犍陀罗艺术更接近,所以对这个画面所表达的故事情节的推断,可以与犍陀罗艺术联系起来。在犍陀罗雕刻艺术中有一类神话故事题材,讲述的是一位年轻国王的妻子怀有身孕,因遭到不公平对待被判处了死刑。她腹中的孩子在她死后出生了,名叫苏达亚(Sudāya)。孩子靠吸食母亲一侧乳房的乳汁成长到了三岁,之后他从母亲的坟墓里走出来并遇到了佛陀(图9、10)。福歇(A.Foucher)最早识别出了这个浮雕故事情节。在印度、巴基斯坦、英国、日本、美国等多个博物馆和私人藏品中收藏有大约20件有关这个故事的浮雕作品。[18]

图9 Sudāya故事浮雕 加尔各答 印度博物馆

在以上所举犍陀罗浮雕当中,大多是表现女性躺在墓中的形象,墓的形状有很多种,卡拉贴佩佛寺壁画场景中的这种砖石结构建筑也是犍陀罗浮雕像中最常见的样式。但是卡拉贴佩壁画中的这个画面似乎无法与苏达亚故事联系在一起,因为画面中并没有孩子。而在犍陀罗艺术中,孩子经常会出现两次:一次是在母亲身旁,另一次是正在走向佛陀(图11)。在克孜尔石窟中也有一个画面表现的是在一座墓葬建筑中,一名女性躺在墓中,头部伸出墓室门外,旁边有一位裸体男子形象(图12),似乎表现的是与卡拉贴佩壁画相同的主题。

卡拉贴佩佛寺壁画中还有两条狗,也与苏达亚故事情节不符,有人推测这与中亚琐罗亚斯德教丧葬仪式中用狗来啃食死者肉身的习俗有关。[19]但是西罗·洛·马兹奥提出不同的观点,他认为应该将壁画中的这位僧人形象比定为是在做死亡冥想,将这具尸体和啃食肉身的狗都理解为是与做冥想练习有关的活动才更加合理。[12]488佛教禅观思想中有观看死尸的仪式,其目的就是通过对死亡和尸体腐烂过程中的每个阶段进行观想,从而体悟死亡的过程。从这个角度来看,卡拉贴佩佛寺壁画中的这位死去的女性应该是为禅修者所提供的一个观想对象而已。

佛教僧侣修行的方式有行乞、念诵佛经、禅修和冥想等多种。在印度佛教产生之初,就要求僧侣们集中心神观想肉身的死亡、腐朽等场景以断绝心中贪念。大乘佛教尤其重视这种方式,在很多禅观经典中都有相关内容。南朝梁僧伽婆罗译《解脱道论》中就记载了“十不净想”“不净想”等禅修的方式。[10]26-29c安世高、鸠摩罗什、竺法护等来自中亚地区的僧人翻译了《禅秘要法经》《坐禅三昧经》《禅法要解》《思维略要法》等禅观经典,其中也包含有观想死尸的“不净观”。鸠摩罗什所译《大智度论》将“不净”解释为死尸的“九相”,即“胀相”“坏相”“血涂相”“脓烂相”“青相”“噉相”“散相”“骨相”“烧相”等。[20]25a-4b《大念处经》是巴利三藏《长部尼伽耶》的第二十二经,又名《四念处经》。此经论述真修实证的修行法门,即以修习四念住,内观身、受、心、法,了知“身不净、受是苦、心无常、法无我”,以对治净、乐、常、我等,达到于世间一切事物无所执念,最终达到涅槃之境界。这种修行法门在初期佛教占有非常重要的地位。这部经在《中阿含经》卷二十四中收入,名为《念处经》,包括“观身”“观受”“观心”“观法”四节,其中“观身”中又有“墓地观”九项内容,即于坟冢间观察死尸的九种状态。[21]

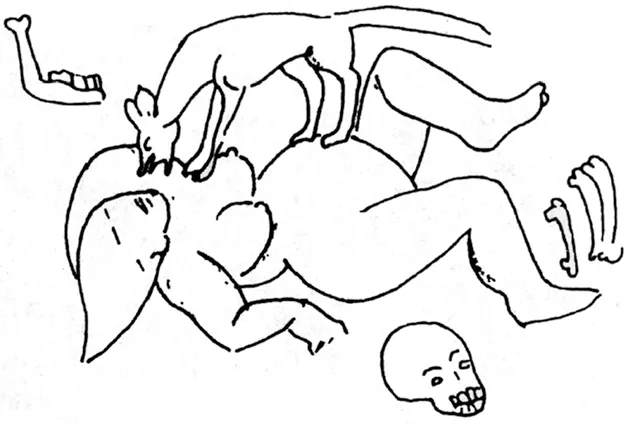

众所周知,在佛教艺术中,这种佛教观想的对象一般是人的头盖骨。[22]这种戒律最早的图像证据是在新疆克孜尔石窟第212 窟“航海家洞窟”中揭取的一块壁画,目前保存在柏林亚洲艺术博物馆。画面表现的是一位红头发的僧侣正襟危坐,正盯着他面前的一颗头骨冥想(图13)。研究者最开始将这幅壁画的年代判定为5 世纪,但是经过碳14 测定其年代应为341—417 年之间。[12]488格伦威德尔调查的克孜尔石窟第7 号洞窟(3 世纪,图14),有一块壁画被后来刷上去的一层白灰覆盖住了,清理了白灰之后露出了下面的壁画,画面描绘的就是一具女性尸体正被豺狼吞食,尸体周围有一堆白骨和骷髅头。[16]305单从画面构图来看,这幅壁画描绘的主题与卡拉贴佩佛寺的这幅绘画极其相似,应该也与死亡冥想有关。另一方面,已经有很多证据可以证实琐罗亚斯德教对塔里木盆地丧葬习俗产生过影响,因此对克孜尔石窟第7 窟壁画当中的佛教内容的解释也应该是合理的。此外,克孜尔石窟还有多个禅定窟都与佛教的不净观、白骨观想有关,如克孜尔石窟第116 窟内绘鸟兽啮咬尸体,而一位禅僧在旁观想的画面。与这幅壁画相对的一侧描绘了一具内脏流出体外的尸体,画面中间则是一具站立的骷髅。克孜尔石窟第77 窟、110 窟、220 窟中同样有禅僧观想尸体、白骨的画面。吐峪沟石窟第20 窟、42 窟中也绘有僧人面对死者的尸体进行不净观想的场面。[23]对吐峪沟石窟第42 窟左壁的一幅半白半黑的人骨造像,晁华山最初认为这是体现摩尼教二元论的阴阳人,[24]侯明明、杨富学另撰文否定了这一看法,认为应该表现的是佛教禅观思想中的不净观,与摩尼教无关。[25]这身半白半黑的人骨像壁画下方还有用赤褐色文字书写的“开觉寺僧智空”等题记,充分说明此壁画为禅观不净观壁画无疑。

位于阿富汗哈达的塔帕修托尔(Tapa-ye Shotor)寺院里发现了一个方形的地下洞穴,洞穴墙壁上有彩绘装饰,年代大约为6 世纪,后墙上画了一位僧侣坐在一副骷髅旁边观看(图15)。[26]从阿富汗哈达和卡拉贴佩佛寺的这两幅壁画来看,位于犍陀罗地区有关禅观的图像证据的年代明显晚于克孜尔石窟的航海家洞窟壁画和吐峪沟石窟壁画。

从年代学视角来看,克孜尔石窟中僧人面对着一个骷髅的壁画年代为4 世纪中期至5 世纪早期,要早于卡拉贴佩壁画和阿富汗哈达的塔帕修托尔寺院壁画。另外,在卡拉贴佩还发现了佛陀—马兹达的铭文,从古文字学信息可以推测卡拉贴佩佛寺壁画中的火焰佛以及东边走廊上的绘画都是5—6 世纪所绘。因此卡拉贴佩佛寺壁画中关于死亡冥想的图像学证据的时间大概就在克孜尔石窟不净观图像的年代跨度之内。虽然无法据此断定克孜尔石窟不净观图像模式影响了卡拉贴佩佛寺壁画,但是二者之间的相关性却是不容置疑的。

这种不净观图像也进一步在敦煌莫高窟壁画当中出现。莫高窟自北魏时期开始,在洞窟主尊佛像两侧就绘有手持骷髅和鸽子的婆罗门形象,据统计,此类壁画大约有29 例。[27-28]这类图像在中国的石窟中分布很广,不仅在敦煌石窟壁画中有表现,在云冈石窟第9、第12、第19 窟,小南海石窟和单独的石刻、金铜造像中也有表现。王惠民、张元林均认为此二婆罗门为婆薮仙和鹿头梵志,[27-28]但刘永增认为应不仅与二婆罗门形象有关,同时还与“北方佛教界流行的观佛禅行的信仰有着密切的关系”。[29]256本文亦同意此观点。

《中阿含经》记载有:“骨白如螺。青犹鸽色。”[30]《一切经音义》中解释说:“鸽色,甘腊反,骨青碧色也。”[31]都是通过观看骨头的颜色判断死者生前的修行状态。那么婆薮仙和鹿头梵志手中所持骷髅与鸽子所代表的就是观察到的骨头所显现的白色和青色。刘永增因此认为敦煌壁画中的婆薮仙和鹿头梵志手中所握之骷髅与鸽子则分别代表了禅修观想所观的白骨和骨色。[29]257我们知道,印度自古就有叩击骷髅用以卜筮吉凶的习俗,但是佛教对此行为是明令禁止的。《天台菩萨戒疏·中》记载:“骷髅者西国外道打人头骨决知生死因缘等,此方亦有事骷髅神说世休否。卜筮者决疑也。”[32]《弥沙塞部和醯五分律》卷二十记载:“耆域善别音声本末之相,佛将至冢间示五人骷髅,耆域遍叩,白佛言:‘第一叩者生地域,第二叩者生畜生,第三叩者生恶鬼,第四叩者生人道,第五叩者生天上。’”[33]北凉昙无谶译《大般涅槃经·圣行品第七》中说:“宁以此身投于炽燃猛火深坑,终不毁犯过去未来现在诸佛所制禁戒与刹利婆罗门居士女而行不净……宁以热铁周匝缠身,终不敢以破戒之身受于信心檀越衣服……”[34]持骷髅头的鹿头梵志原本是外道仙人,善于医术,能凭借叩击骷髅之声音而辨别男女性别、死亡原因等。佛取罗汉的骷髅与之,竟不能识,遂知佛法无边而皈依佛教。在莫高窟隋代第380 窟西壁佛龛左右两侧分别绘持骷髅头的鹿头梵志和持鸟的婆薮仙。同一洞窟的龛内北侧绘一结跏趺坐在莲花座上的佛像,佛陀穿着大红通肩袈裟,手结禅定印,周身燃烧大火(图16)。此窟西壁龛内外的图像均与禅观有关,但与犍陀罗和克孜尔石窟中的“不净观”不同,敦煌石窟中此类图像与戒律有关。从中可见中国佛教禅观思想的艺术表现形式,由最初的 “观不净”到后来的佛教戒律图像发展的大致演变过程。

四、余论

由以上讨论可知,卡拉贴佩佛寺Γ 建筑群东边石窟走廊发现的这2 幅5—6 世纪的黑白壁画均表现的是佛教禅观思想。通过对不同地区类似图像的对比分析,我们发现5—6 世纪前后,卡拉贴佩佛寺壁画表现出与犍陀罗、迦毕试和中国新疆、敦煌等地佛寺壁画艺术和流行的佛教禅观思想之间的联系。

西罗·洛·马兹奥在讨论卡拉贴佩的这幅“不净观”壁画时,仍然推测这种奇特的图像很可能最先是在犍陀罗出现的,而且犍陀罗艺术在有关死亡冥想图像的形成中起到了更加重要的作用。[12]489受目前材料所限,我们没有找到更多犍陀罗图像中表现不净观的实例,但可以肯定这种图像并未如其他我们常见的石制浮雕那样雕刻在石头上。考虑到这样的图像作品是为了给僧人的冥想实践提供图像支持,它们就不可能以石头浮雕形式展现,因为石头浮雕意味着一种永恒,而观想死亡的过程却恰好与之相反。目前所见的这种图像主题更多出现在寺院墙壁上或者其他隐蔽的地方。那么就不得不引导我们去思考有关死亡冥想主题最早的例子也许是随着犍陀罗绘画的丢失而没有进入我们的视野。

在莫高窟和云冈等石窟中所见到的婆薮仙和鹿头梵志的形象可能是这种死亡冥想进一步发展到涅槃思想的一类具有过渡意义的图像,关于这一点还需要再做进一步的讨论。

图片来源:

图1 B. Staviskij and T. Mkrtychev. Qara-tepe in old Termez:On the History of the Mounment[J]. Bulletin of the Asia Institute, New Series, Studies in Honor of Vladimir A.Livshits.1996(10):220.

图2 B. Staviskij and T. Mkrtychev. Qara-tepe in old Termez:On the History of the Mounment[J]. Bulletin of the Asia Institute, New Series, Studies in Honor of Vladimir A.Livshits.1996(10):220.

图3 B.Staviskij and T.Mkrtychev. Qara-tepe in old Termez:On the History of the Mounment[J]. Bulletin of the Asia Institute, New Series, Studies in Honor of Vladimir A.Livshits.1996(10):221.

图4 B.Staviskij and T.Mkrtychev. Qara-tepe in old Termez:On the History of the Mounment[J]. Bulletin of the Asia Institute, New Series, Studies in Honor of Vladimir A.Livshits.1996(10):221.

图5 平山郁夫藏品 2—3世纪(作者拍摄)

图6 孙英刚.双肩出火的君王[J].文史知识.2017(6):112-113.

图7 孙英刚.双肩出火的君王[J].文史知识.2017(6):112-113.

图8 Ciro Lo Muzio.On a Buddhist Subject in The Paintings of Kara Tepe (Old Termez)[M].Цeнтpaльнaя Aзия,Иcтoчники,иcтopия, культуpa Mocквa, 2005:489.

图9 F. Tissot. Gandhara. Paris.1985:225.

图10 Giuseppe De Marco.The Stupa as a Funerary Monument New Iconographical Evidence[J].East and West,1987(1):209.

图10 Sudāya佛教故事浮雕 比利时马利蒙特皇家博物馆藏

图11 Giuseppe De Marco. The Stupa as a Funerary Monument.New Iconographical Evidence[J]. East and West, 1987(1):215.

图12 Giuseppe De Marco. The Stupa as a Funerary Monument.New Iconographical Evidence[J]. East and West, 1987(1):240.

图12 Sudāya佛教故事壁画克孜尔石窟

图13 巫新华.丝绸之路流散国宝:克孜尔石窟壁画[M].济南:山东美术出版社,2013:205.

图13 僧侣面对骷髅观想壁画 克孜尔石窟第212窟公元4—5世纪

图14 格伦威德尔.新疆古佛寺——1905—1907年考察成果[M].赵崇民,巫新华,译.北京:中国人民大学出版社,2007:305.

图14 狼吃死人尸体的画面 克孜尔石窟壁画 洞窟7 公元3世纪

图15 朱亮亮.由“九相图”管窥东亚佛教图像的本土化[J].湖北美术学院学报.2020(1):55.

图15 阿富汗塔帕修托尔(Tapa-ye Shotor)地下洞穴壁画中僧侣面对骷髅观想

图16 敦煌研究院版权所有

图16 禅定佛 莫高窟第380窟隋代 西壁佛龛内北侧

猜你喜欢

杂志排行

南京艺术学院学报(美术与设计)的其它文章

- 故宫博物院藏《阆苑女仙图》时代考证

- 本期名家 王克震

- 祭祀与生天:宋金墓葬的“香花供养”图像探讨 ①基金项目:国家社科基金项目《汉传佛教造像手印研究》(18CF186)阶段性研究成果。

- 从地下遗存看文明起源中的太阳鸟旋纹与太极图像渊源①基金项目: 甘肃省教育厅优秀研究生“创新之星” 项目《从恐惧宗教到宇宙宗教:道教起源中的信仰演变研究》(2022CXZX-009)阶段性研究成果。

- 史相之相:唐宋书学丛纂所存“笔法谱系”的后世赓续①基金项目:2021 年江苏省博士后科研资助项目(2021K247B)、2022 年教育部产学合作协同育人项目(220604092253455)的阶段性成果。

- “蜀中王维”与“江南王维”

—— 论北宋晚期收藏群体对王维画风的形塑①基金项目:国家社科基金艺术学西部项目《中国传统书画鉴藏心理机制研究:以马远绘画鉴藏为例》(20EF206)阶段性研究成果。