经典的生成史:《张黑女墓志》经典化研究

2023-07-07南京大学文学院江苏南京210093

吕 晶(南京大学 文学院,江苏 南京 210093)

《张黑女墓志》全称《魏故南阳太守张玄墓志》,因避玄烨讳而改称。该志出土时地不详,志石下落不明,仅存原石原拓剪裱本。从拓本印章知清初为奚林藏品,道光时为何绍基(1799—1873)收藏,清末民初为秦文锦(1870—1938)所有,新中国成立后入藏上海博物馆。在此期间,此志从无名拓本转变为魏碑经典。关于书法作品的经典化,白谦慎认为“涉及许多社会文化的层面。比如:古与今的关系、名家书法与无名氏书刻的关系、财富与收藏的关系、学术与艺术的关系、艺术与社会体制的关系、平民与精英的关系”。[1]这一看法对认识《张黑女墓志》的经典化不无启发。关于《张黑女墓志》的经典化,前人从碑学背景、名家推崇和书法繁荣期等方面进行艺术探究;[2]还有从碑学大潮、艺术品评和出版翻刻以及名家临摹等角度进行分析。[3]然上述研究一是未对剪裱本印章与跋文进行梳理与探讨,使得艺术与学术之互动有浮于表面之嫌,而相关考证与赏鉴对来历不明的拓本之流传与经典化具有重要的意义;二是对社会文化等因素关注不足,此志历经了从小众藏品到精英藏品再到普通商品的转变,这一过程折射出的政治巨变、社会变革、学术更新与文化传承都意义非凡。本文结合拓本印章与题跋梳理该志的流传,将之置于动态的社会发展中考察其经典生成史,探讨其中涉及的学术思潮、文化精英、社会变革和商业因素与书法艺术的关系。

一、印章考索:收藏源流与早期品鉴

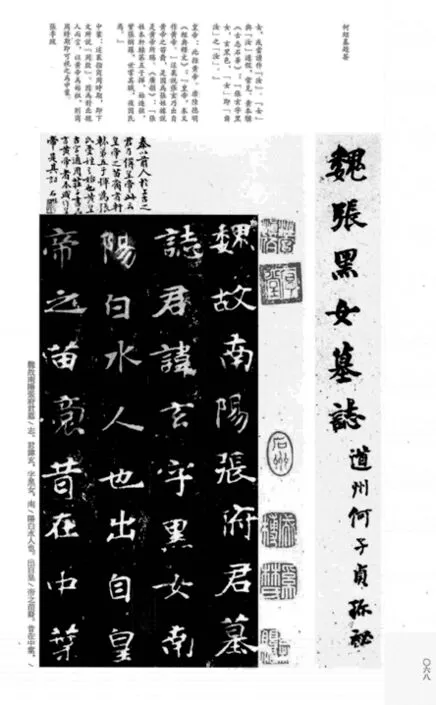

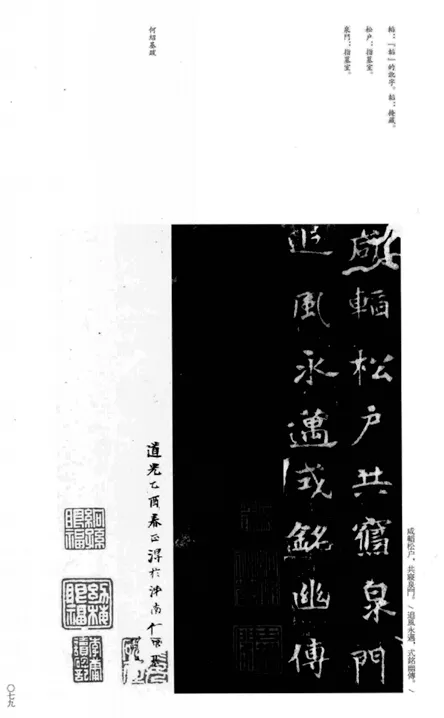

现存拓本印章除每条跋语后印章外,以志文首页和末页印章最多,通过印章可以考索此拓的流传脉络。为叙述方便,将志文首尾二页(图1、图2)置之于下:

图1 何氏藏本志文首页,2013年上海书画出版社印《中国碑帖名品》本

图2 何氏藏本志文尾页,2013年上海书画出版社印《中国碑帖名品》本

首页印章从上至下分别为包世臣(1775—1855)“泾包慎伯”印,①案包氏印下“厚堂” 印主人待考,从印泥墨色与考索推测钤印时间较晚。张穆“石州”印,“成榑”“奚林氏”印和许瀚(1797—1866)“印林眼福”印。除“成榑”“奚林氏”二印外,其余为题跋者印章。最早考察“成榑”印的是何绍基:“自乙酉(1825)春得此帖于历下,今三十有四年(1859),不知成榑为何人也。忽检得《山左诗钞·方外卷》,有‘释成槫,字奚林,诸城人。诗有《卧象山分赋》三绝句。’始知其为诗僧,而《诗钞》误‘榑’为‘槫’也。”[4]96-97据考证知其略长于张侗(1634—1713),原为行脚僧。[5]144-145康熙八年(1669)过青州法庆寺,被大和尚灵辔升为青州首座,因谗言被逐。[5]145后入定岭南禅寺,又避至武定府,入北京西山圣感寺,晚年寓居诸城放鹤园。[《6]国朝山左诗抄》收奚林诗三首。[7]何氏另得奚林藏《石门颂》。[8]608

尾页印章有四行,右一为“秦文锦”“䌹孙秘籍”“古鉴阁”印,右二只见印章轮廓,右三是“黑女碑室”印,右四为“䌹孙眼福”“幼梅眼福”“李庸读碑记”印。“黑女碑室”为绍基印,后拓本归秦文锦,故钤右一等章。《瓻翁题跋》言此拓从绍基曾孙星叔处流出:“何星叔初以此本质于秦,屡以术诳之,后竟归之,所费已巨矣。”[9][10]700“幼梅眼福”为李辅耀(1848—1916)印,其号“幼梅”,为其与绍基长孙维朴相交时所钤。[11]“李庸读碑记”乃上海文史馆馆员李庸(1889—1958)印,印泥色泽鲜艳,为入藏上博后钤。[12]

最早题跋者为王鲁珍和王海。陈介祺(1813—1884)云:“鲁珍先生名玙似,一字六真,益都诸生,工隶,能画,旷达不羁,诗学栎下老人,穉昆先生之子。”穉昆为玉生字,任保宁太守。[13]《诸城县志·侨寓》载其善八分,曾“至京师谒同乡权贵,不得达,殴阍者而去”。[14]崇恩(1803—1870?)①崇恩.《香南精舍金石契》《香南居士集》,参见赵尔巽等.清史稿[M].北京:中华书局,1977:4319-4397.抄录陈奕禧(1648—1709)为鲁珍画跋曰:“王鲁珍秀才来安邑,叩其父执高梦说,因与订交,留居衙斋者二年馀。余既为小吏,鲁珍且沉沦子衿,潦草出游,两人不得志于时,抑塞之概仿佛相同,鲁珍文学《史》《汉》,诗学杜,又善汉隶。于是两人者,情谊益笃。鲁珍性僻冷,邑厉坛有怪松,爱之。岁朝早起,忽不见,意其在松下也。急遣寻,果块然独坐,闻声始返。《舜陵古柏》四十章,虬绕盘拏特异,遂玩学不辍,笔墨精妙。壬戌(1862),余转攘蜀道,鲁珍乃客绛州,自此往京师,还乡里,不复见矣。”可知鲁珍性狷介冷僻,习通诗书,沉沦下僚,抑郁不得志,辗转于山西安邑、绛州与山东诸城等地,“晚年携小妻幼女寓放鹤园”,时奚林亦居于此,二人诗画往来,故有此跋:

此碑不知搨自何时,书家议论皆所不及。其体在八分、真书之间,真书之最古无过此者矣。然学此志必须晓其源委,若以后代笔法运之,则有千里之谬。师故工汉隶者,下笔自有水乳之合,但求脱去八分体势,斯为善变耳。”

奚林与鲁珍已不晓此本摩拓时间。鲁珍从书体和运笔角度对其独特性进行阐发,并对成榑之临摹予以建议,认为他能以隶书之势运笔,故与碑帖书法气势相合,若能摆脱八分体势,临摹方能达到变化无穷的境界,体现出其对书学与奚林书风的深入理解,且将此志视为体悟书学求古之道的途径。“真书之最古”点明此志在书法演变中的地位,对此志书体古意予以称赞,并将其纳入汉魏书法的演变中,说明此志书风在真、分转变过程具有至关重要的过渡意义。

王海跋曰:“楷宗晋,晋以王帖如《黄庭》《娥碑》,世知宗之,而不知本之茂漪夫人,未识夫人又本之谁。披此几为神移,支顾盈盈,凝睇矻矻,水仙花香,忽隔幕扑鼻,神与古人遇矣。中庭月洁,殿角钟清,如世外逢异人夜坐。” 寿卿考证海号云泉,益都诸生,明户部尚书基之裔,诗文磊落有奇气,有《凭翠堂集》。[15]他对当世一味推崇二王却不知探究书法源流的风气表示不满,认为楷书学习不应停滞在二王,还应从二王和卫茂漪向上追溯至在隶楷转变中继往开来的钟繇,借此推重《张黑女墓志》在书学源流中的意义。跋文对卫夫人书法来源引而不发,而是笔锋一转,直接抒发审美感受,用“神移”“与古人遇”“世外逢异人”赞美墓志书法艺术的独特魅力,间接回应卫茂漪书法溯源问题。在真书历经了自钟繇至卫夫人再到二王的演变,他认为此志之价值在于让后学者了解钟繇完成隶楷转变前的书法风格与形态,摆脱单一宗法二王的路径学习多元甚至更古朴的书法精品。

二王跋语的价值不仅在于对此志书法价值的挖掘与体认,更在于将其纳入了隶楷转变的书法演变中,正是在追溯源流的向度中,为后来者开启了有关此志书法品评的路径与方向。在乾嘉学风的引领下,奚林、二王与志文也成为被考证的对象,实现了由阅读引发的文献生长,成为拓本的一部分。②关于因阅读引发的石刻文献生长研究,程章灿师有详细论述,参见程章灿.石刻的现场阅读及其三种样态[J].文献,2021(4):4—15.这种对魏碑书法艺术价值的独到见解与学术眼光,一旦成为后世更风行的学术思潮,便是助推《张黑女墓志》展现学术与艺术价值的重要力量。

二、书法与学术的互动:经典的生成

清初书坛盛行馆阁书风,时人对北碑持轻视态度,朱彝尊评北碑曰:“书家嫌其乖劣,然以拙笔见古,与后代专逞姿媚者不同也。”[16]受考证学风影响,访碑活动日益广泛,六朝碑刻也成为研究对象。[17-19]阮元大力提倡六朝碑版,碑派书法源流得以梳理,碑学主张被正式提出。[20]沉寂百余年的《张黑女墓志》凭借书法特色,在何绍基的宣传下进入学人视野。

何氏于道光五年(1825)随父山东学政何凌汉至济南,在书肆购入此拓本。从道光五年至咸丰八年(1858)三十余年间,何氏共邀请九位③案王怀曾和张履为观款,故不作详论。学界名流作跋,其人为黄本骥④著有《隋唐石刻拾遗》《金石萃编补》《古志石华》等,参见赵尔巽等.清史稿[M].1977: 4240.(1781—1856)、包世臣、何绍基、吴式芬(1796—1856)、张穆(1808—1849)、许瀚、陈介祺和崇恩。[21-22]包、黄是何氏的前辈老师;张穆、张履、吴、许、崇、陈是其同辈同年。[8]209-210题跋者不仅关注书法风格,挖掘史料价值、墓志文例和拓印技法,而且进行学术交流,确认其魏碑身份,提升其学术价值、艺术特色和收藏价值。[23]

题跋者除考证史实,还考索早期收藏者与题跋者溯清拓本早期的传承源流,增强其可靠性。黄本骥于道光八年九月作跋,时何绍基归乡。[8]264其跋云:

此志乃云出自皇帝之后,未详其为何皇何帝……志以“举烛”喻其高明,似指张华之博物而言(批注:此却未确)。然所征引,未甚确也……曰寿为巨禄太守,下着“便是”二字,通俗之文始见于此。又进寿双名,复述称寿,在今人以为常,于古亦创见。十月丁酉朔一日丁酉,书朔书日,甲子不嫌其重,……盖古法也(批注:汉碑中屡见)。……是志不知出自何时,今归何所,为从来金石家所未录。子贞何君于济南得之,余辑《墓志石华》,自晋至唐,得百余种,增入此纸而北魏有八志矣。[24]①此处录文以拓本跋语为主。

黄跋先对张玄籍贯、谱系进行考证,以“始”“创见”“古法”称墓志文例、俗文使用、复述称名和朔日重出等用法,叙述志石来历和其收藏,赞美之词溢于言表。尽管跋文有不少疑问,黄氏仍将此志编入《墓志石华》成为第八方北魏墓志。有趣的是夹杂在跋文中的何氏小字批注,并引《日知录》中汉碑用例弥补黄氏以今例古之疏。[25]吴式芬于道光十三年作两跋,时何氏在襄阳与之相交。[8]140其跋一在句式体例和文字释义上对黄跋进行修正:

“故以清洁”句,以“以”为“己”,晋人每如此。“郁矣兰胄”,黄君虎痴跋以为“兰罥”,余谓当是“胄”字,笔划小异耳。

将“以”字用法追自晋代,表明志文古韵犹存,足证此志不伪的又一证据,将志中文例追至汉、晋是其渊源有自的体现。边疆史地学家张穆于道光二十六年作跋两处,时何绍基供职国史馆,充提调。[8]777其前跋曰:

余撰《延昌志》,即据此碑补之,与张猛龙碑阴鲁郡之弁,均为吾书难觏之坚证也。……建中乡孝义里,余亦据以载入《延昌志》,安得后魏文字如此志者,百千种以光敝帚乎……《庄子》书凡称黄帝者,本多作皇帝,尤其明证。[26]②《㐆斋文集》卷四所载与拓本跋文小异。

深受乾嘉学术浸染的张穆考证更见功夫与学力。他对黄跋疑处予以解惑,从训诂入手藉传世文献《庄子》为志文“出自皇帝之后”用例寻找文献依据,补跋以《张猛龙碑》为例,认为将姓氏追溯自皇帝,“盖尔时谱牒之学如此”。并以此志为其《魏书延昌地形志》之“坚证”,强调其可靠性与真实性,凸显其裨补史阙的重要性。道光二十六年寿卿作跋,时何、陈同在京师。[8]777二人金石书画往来频繁,交情甚笃。[27][28]66考证二王后,他感叹道:

二公皆吾乡先贤,自二公题后,此册在吾乡展转收藏已二百载,今乃为子贞所得,神物有知,当亦惓惓于故土耶?

陈氏称此拓为“神物”,赋予其超越凡尘的灵性,评价极高,又称“此直似宋时毡腊,明以后无此拓也”。从拓印技术角度对拓本进行鉴定是辨伪方式之一。作为全角拓的改良者陈介祺传拓经验丰富,将拓本时间提至宋代③关于此拓年代学界尚无定论,除宋代说,还有明代说,王壮弘以纸墨断为明代,黄永年和华人德也持此说。参见方若著,王壮弘增补.增补校碑随笔[M].上海:上海书店出版社,2008:221.黄永年.黄永年谈艺录[M].北京:中华书局,2014:117.华人德编.中国书法全集[M].北京:荣宝斋出版社,1995:221.,再次确认了墓志的真实性与可靠性,提升了何氏藏本的珍贵性与稀有性。[29][28]11作为清代首屈一指的金石专家,陈氏之判断无疑具有权威性。[30]最晚题跋者为山东巡抚崇恩,咸丰八年何氏受崇恩之邀回济南主持泺源书院。[8]549其跋先考察鲁珍生平与性情,后为书艺品评。作为地方长官,崇氏发掘治所乡贤的意识与当时对地方文化的注重不无关系。

在书法风格与书法价值上,题跋者一方面关注《张黑女墓志》在书法演变中的意义和魏碑体系中的价值。道光九年包世臣入都,时何氏随父入京。[31][8]98-99此前包世臣刚完成《艺舟双楫》,史称“世臣创明北朝书派,溯源穷流,为一家之学”。[32]作为晚辈,何氏能够邀请“包派”创始人为其题跋,可谓幸事。其一跋云:

此帖骏利如《隽修罗》,员折如《朱君山》,疏朗如《张猛龙》,静密如《敬显隽》。惜裁剪行间不见左右相得之妙耳……[33]

包跋的意义不仅在于将《张黑女墓志》与其他北魏墓志进行比较,凸显其笔锋棱角分明,骨力开张,笔势兼具方整与变化,章法疏而不凋,结体雄强茂密,更重要的是通过多种维度的对比将其纳入到魏碑体系中,并对其在魏碑中位置予以精湛评价,为康有为将其置于魏碑经典奠定基础。张穆评之曰:

此志笔法之妙,亦为今世所见,后魏诸石刻所未逮,余因欲匄子贞为临一通置吾斋中,以供欣赏。唐临晋帖但下真墨一等耳,无多让也。[26]

他赞扬该志的笔法超越后魏诸石刻,并请好友子贞临摹一通置于殷斋以供欣赏,认为与唐代临摹晋人法帖相比,魏碑才更加接近真墨,更胜于唐楷。崇恩明确此志是由汉隶到唐楷演变过程中不可或缺的一环:

在元魏墓石中,自是铭心绝品。学者由两京古刻以求楷,则故不可无此津梁也。其妙造自然,系乎运会,非关人力,乃是天成。古之不能骤化为今,亦犹今之不能遽几于古……

崇恩将其与北魏墓志进行比较,高赞其书法特色。与鲁珍一样,他从书体演变角度对北魏墓志过渡性给予高度重视,认为由汉隶碑刻到唐碑之转变,承载“篆分遗意”的北朝石刻是必不可少的阶段。总之,魏碑是由篆隶到唐楷演变的必然,“非关人力,乃是天成”,其演变与传承不可能跨越魏碑而骤变。

另一方面题跋者通过碑帖对比突出碑刻之长,彰显魏碑之古朴典雅,吴式芬曰:

魏晋人书法帖率传摹失真,赖碑志犹存,可想见古人笔法,然如此刻之幽深无际,古雅有余者,见亦罕矣。

张穆以碑刻为长,称其“无多让”于“下真墨一等”的唐临晋帖,而跋于道光十四年的许瀚则直赞此志“古色古香”,与清代碑学大潮下时人对北朝石刻的品评与鉴赏相呼应。

题跋者还通过跋文进行学术交流与情感寄托。包氏就南北书派之别与何氏探讨:“碑版与简札书文皆有两体,南碑传者少耳。汇帖皆柬札,故异势。明者参之,知其不谬。若目北碑为别派,正是从门入者。子贞昆玉以为何如?”[33]他认为若视北碑为别派,即与二王法帖同承汉魏书风,导源分、篆,寓篆、分之意于其中,方是入门之正轨,故“北碑有定法而出之自在,故多变态,唐人守法不定而出之矜持,故形板刻”。[33]包世臣强调北派书法的独立性与独特性,将北碑作为书学入门提升其书法地位。作为阮元门生的何绍基在继承和发扬乃师观点的基础上,不仅为北碑的独立性寻找理论支持,又对帖学传统提出批评。[4]103[8]551“闻冯集梧明府署掖事曾访得《郑文灵公上碑》……尚未得见拓本……贞善学书而嗜奇,或有缘幸遇之。”[33]跋语不再局限于志文,而是将话题转移到书法主张、学术信息与资源的讨论与分享。多年后何氏曰:“包慎翁……记问浩博,口如悬河,酒后高睨大谭,令人神旺。今不可复得矣。”时包已谢世,跋文既有对包氏的评价,又有对与包氏相交过往的回忆,充满了抚今追昔的伤感。

在金石家、书法家的品鉴和把玩下,与当时学术思潮相契合的《张黑女墓志》之书法价值与史料价值得以彰显,反之也促进了学术的进步,二者形成了双向互动。题跋者从注重书法艺术到史实与书法并重体现了学术风气的演变,考证的日益精密可管窥乾嘉学术之臻备。在艺术史与学术史的相互渗透和影响下,《张黑女墓志》成为集书法价值、史学价值和收藏价值于一体的魏碑珍品,成为备受文化精英推崇的经典。

三、名拓与名家:书法与书法家的互相成就

何绍基在《张黑女墓志》在扬名过程中的作用举足轻重。除请名家题跋,他还以自跋、写诗、临摹、刻章、影印和借观等方式赞扬此志,实现了以人彰物,物因人显的效果。

何氏自跋共七处,除前文所及外另有三处跋语,其一曰:“余自得此帖,后旋观海于登州,既而旋楚,次年丙戌(1826)入都,丁亥游汴,复入都,旋楚。戊子冬复入都。往返二万余里,是本无一日不在箧中也。船窗行店,寂坐欣赏,所获多矣。”直言对此拓的珍爱程度和收获,并将其与宋拓《信行禅师碑》合称“二奇”。

他对收藏者和早期题跋者再三致意,在《题张黑女志》中,以“才从古墨识名僧”“空山佛屋谈碑处,方外风流二百年”表达对奚林与二王生的崇敬与赞赏,以“肄书搜尽北朝碑,楷法原从隶法遗。棐几名香供黑女,一生微尚几人知”表达对此志的敬重,并提出了其书学主张与寄托。[8]561如果说“楷法原从隶法遗”已逐渐成为书学界共识的话,那么“一生微尚”则是其以篆隶古法为标的的书学主张和书学实践。他自言“东京石墨皆我师,臂腕虽衰勇犹贾”,可见师法取资篆隶之深。何氏兼取各家之长,善融会贯通,以篆隶古法入于真行草诸体中,故能出神入化,臻于化境。而蕴含“篆分遗意”的《张黑女墓志》恰好处在隶楷转变的关捩点上,是其“由北朝以求篆分”的书学典范。

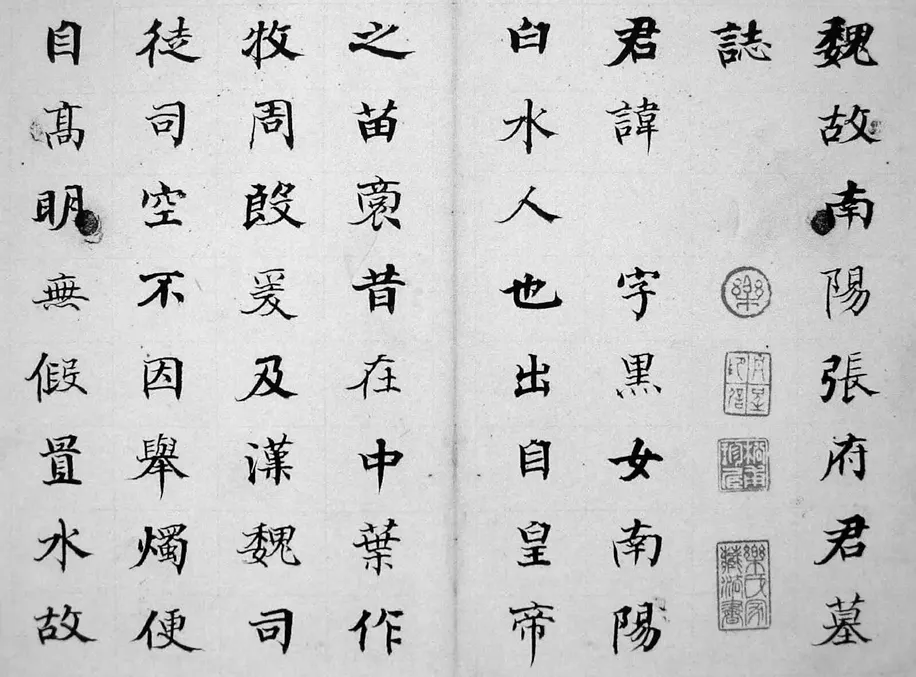

名家临名帖的双重效力。谈及临摹感受:“余既性嗜北碑,故模仿甚勤,而购藏亦富,化篆、分入楷,遂尔无种不妙,无妙不臻,然遒厚精古,未有可比肩《黑女》者。每一临写,必回腕高悬,通体力到,方能成字,约不及半,汗浃衣襦矣。因思古人作字,未必如此费力,直是腕力笔锋,天生自然。……丁巳初冬蝯叟记。”[4]96丁巳即咸丰七年,“蝯叟”出《猿臂翁》[8]400一诗。“贵在悬臂能圆空”道出其悬腕法之独特,这种运笔之法得益于《张黑女墓志》。[34]“化篆、分入楷”方能达到“无种不妙,无妙不臻”的境界,可谓其临摹过程中的甘苦之言。崇恩推崇何氏临摹(图3)之功并预言:“子贞谓每一临写,字未及半,汗浃衣襦,自是神理俱融,力透纸背,若百年后当与此志并传者。”何书亦受益于《张黑女墓志》,曾熙评其书曰:“何蝯叟虽以颜体得名,然其结体,实出《张黑女》。”[35]1458张宗祥论其书法渊源:“子贞工力甚深,然撇放而捺敛,皆出自《黑女碑》。”[35]1666

图3 贵州黄平乐嘉芹旧藏何氏临《张黑女墓志》

“黑女庵主”与“黑女碑室”印是人、志合一的体现。[36]凭借文化优势和书法才能,何氏实现了物因人显、人以物彰的效果,名家与名作的互动对名声的彰显无疑是显著的。①何氏卒后十多年,其诗稿类作品已在书法市场流传,参见陈义杰整理.翁同龢日记[M].北京:中华书局,1989:2168.

影印拓本也是何氏的宣传手段。浙江省图书馆藏有正书局本《张黑女墓志》,首页题:“此景印本道州何氏照于四川”。咸丰二年何氏简放四川学政印有此本。

通过借观进行临摹与誊抄也是扩大影响的方式。张履、许瀚和崇恩都曾临摹,许瀚还将临作送人:“会吴兴严君铁桥辑唐以前古文全编已成七百余卷,手临一通寄之,并志于此,以重墨缘。”陆增祥云:“石不知存亡,从何氏借录之。”[37]稀有墓志文的传播促进了学术界的资讯共享与学术交流,使学术界和书学界形成了双向互动。

然而,何藏拓本确定“魏碑”身份和扬名的过程并非一帆风顺,只不过这些异见被淹没在主流话语中。如许瀚将临摹本赠予严可均,但严氏《全上古三代秦汉三国六朝文》未收此志。严可均《答徐星伯同年书》曰:“去冬及今夏,屡见俞理初、许印林。今冬十月朔,见提学史君,并询知近况。”[38]此信写于道光十四年腊八,后附该书目录及卷数。严氏于同年夏“屡见”许瀚,许知其书已七百余卷并临一通以寄之,故严氏是有机会将此志补入的。其自叙言:“广搜三分书,与夫收藏家祕笈金石文字,……片语单辞,罔弗综录,省并复叠,联类畸零。”然严氏未录入,或与其对此志之真伪存疑有关。[39]沈曾植(1850—1922)就曾讥讽何藏本为“海王村本”。[40]《瓻翁题跋》对何氏藏本有较详记载:“瓶斋亲见原本,云此宋刻,丝两方装为前后护版。古梅笔法之精妙,虽金冬心亦不逮。”[10]700跋中“瓶斋”为谭泽闿,其于秦文锦处见此拓。“古梅花笔法”即瓶斋所言“宋刻丛梅花锦为面”(图4、图5),“宋刻”虽是推测之词,亦可见其藏本的艺术价值。尽管如此,此拓本仍有不少疑点,如此志最早发现于何时?此志为何不见于道光之前的著作?拓本如何从山西辗转至山东?等等,然上述异见与疑点仍不足以阻止此志成为碑刻经典。

图4 何藏本梅花锦正面书影

图5 何藏本梅花锦背面书影

毋庸讳言,在《张黑女墓志》经典化的过程中,何绍基的推崇至关重要。无论是邀请名家题跋,还是题诗称赞、篆章自诩,抑或影印传形,都扩大了其影响。其书法风格不仅与何氏的书学主张相契合,也对何氏产生潜移默化的影响。这种名碑与名人的互动与互显,实现了名拓与名家的互相成就。随着时代的发展与技术的进步,《张黑女墓志》将不再局限于精英阶层,而是以另一种方式开启了走向民众的历程。

四、书学发展与商业驱动:从精英走向民众

清末民初,康有为建立了以碑学为中心的书法理论,标志着碑学理论和碑派书法的成熟,为魏碑的盛行与普及奠定了基础。科举废除使学书者不再拘泥于“馆阁体”,书学教育形成了碑、帖并重的局面。受救亡图存和发展实业的影响,全国涌现很多出版机构。[41]碑帖商受利益驱使引进技术、革新形式满足市场需求,通过广建代售处、刊登广告和打折促销等形式提升竞争力,扩大宣传,提高销量,为《张黑女墓志》从精英走向民众铺平道路。

康有为在阮、包的基础上完善魏碑理论和体系,追溯《张黑女墓志》的书法渊源,突出其艺术特色,明确其在魏碑中的经典地位。他认为“《子游残石》,有拙厚之形,而气态浓深,笔颇而骏,殆《张黑女碑》所从出也”,突出其结构方扁茂密,以横取势,用笔圆劲浑厚,灵而不滞,布局疏朗,雍容宽绰的特点。[42]85赞赏此志承袭卫派兼容南北、刚柔相济的风格:“雄强无匹,然颇带质拙,出于汉《子斿残碑》,《马鸣寺》略近之,亦是卫派。”明确其特色:“峻宕则有若《张黑女》。”[42]138[42]112他在《碑品》《碑评》中此志确定了地位、品级、价值与特色,使其成为魏碑中独具特色的经典。此书问世后备受学界欢迎,促进了碑派书法的繁荣,推动了《张黑女墓志》的传播。在《购碑》篇中他将此志列为“南北朝碑目必当购者”,声明此目为“穷乡学子,欲学书法,未知碑目言之”,为其从精英阶层传播至民众阶层打下理论基础。[42]28-35

何氏在四川所印石本多在文化精英中流传,日本内藤文库现藏何氏拓本一册。该本内钤“恭仁山庄”印,题“壬子四月,在沈阳时赵次珊都督所赠”,题款为“炳卿”。“壬子”为民国元年(1912),“炳卿”为内藤湖南字,“恭仁山庄”是其晚年居处。据《奉天访书谈》知内藤受京大委派到奉天故宫拍摄贵重古文书,时赵尔巽为奉天都督。[43]据赵尔巽《贺内藤仁兄六十寿辰二首》知二人相交于此时,故将《张黑女墓志》作为见面礼赠予内藤。[44]真正将《张黑女墓志》推向千家万户的是碑帖商和商业出版,通过重新刻石和大批量印刷将精英收藏品转变成为普通商品。

清末民初《张黑女墓志》重刻拓本、影印本之繁多和碑帖市场之繁荣与士人对碑帖的需求是分不开的。[45]、[46]首先,重刻志石是书商增加拓本的方式之一。因《张黑女墓志》原石已佚,碑帖商通过重新刻石进行传拓以满足市场需求,如段氏翰墨堂曾翻刻《张黑女墓志》原石。[47]目前所知有清末翻刻和民国翻刻,其中国图藏翻刻拓本与哈佛燕京图书馆藏拓本分别为两志石,国图藏拓三十二行,行十二字,哈佛燕京藏拓二十行,行二十字。①国图藏拓原为章钰藏品,哈佛燕京图书馆藏拓为日本堀越文库捐,参见哈佛燕京图书馆检索系统。

汪鉴亦载翻刻信息:“碑高一尺,广二尺,作两截。正书三十九行,行十字……微嫌重拙。”[48]碑帖商为谋利不惜花重金刊刻高仿志石提高拓本质量,以假乱真,对此,叶昌炽言:“《张玄》……旧拓在道州何氏,吾郡有翻本,能乱真。”[49]114又言:“六朝、唐志之佳者,其石或亡佚,碑估得旧拓,往往摹刻以充孤本。如《崔敬邕》《张黑女》之类,皆有赝鼎,好古而鉴别不精者,其慎旃。”[49]310足见《张黑女墓志》这类珍稀碑拓的市场潜力。

其次,影印拓本是扩大印本的另一途径,出版商还针对不同购买力的人群提供不同类型的产品,为民众提供了选择的多样性,满足了不同消费群体的需求。民国时期《张黑女墓志》印本的主要出版机构为有正书局、艺苑真赏社、文明书局、大众书局、碧梧山庄和求古斋。通过对比印章与题跋知有正书局本为何氏于四川时刻,故跋文和印章最少;文明书局本上有“古鉴阁”“秦文锦”“䌹孙秘籍”等印章,但跋语错乱,每行八字;艺苑真赏社本为集联拓本,无跋语和印章;大众书局印本为重刻本,无跋语和印章,每行十字;碧梧山庄和求古斋印本无印章、跋语,每行五字,气象大减。其中有正书局和文明书局通过多次影印的方式抢占市场;②如有正书局有1919 年4 月13 版、1920 年版、1925 年8 月8 版等,文明书局有1924 年3 版、1925 年版、1926 年5 月5 版、1928 年9 月8 版等。秦氏艺苑真赏社另辟蹊径,根据民众对“条幅”“春联”“楹联”“中堂”等的日用需求,邀请名家为碑帖集联,如为《张黑女墓志》集联的是张大千,又聘请名家李瑞清、曾农髯等绘图添彩,还选用白纸珂罗版印刷,不仅增强了拓本的艺术性、观赏性和收藏性,也为对联书法提供了可供借鉴的资源库;大众书局以大型丛帖《古今碑帖集成》的形式参与竞争,该丛帖旨在收录自乾隆《三希堂法帖》至民国三百年间的碑帖,迎合了大众求新求全的心理,而且各地图书馆、学校和研究机构也是其目标群体,该书局创办人樊剑刚向陕西省教育厅请求“赐予提倡饬令各县教育局暨图书馆及各学校”进行采购,这些都为其走向普通民众提供了途径。[50]出版商除在印本的封面、底面宣传,还通过打折优惠,发放“双十节纪念券”以及“四折预约”的方式进行促销。[51]各出版社在北京、上海有总社,在各地有分社,通过直销和代销进行销售,因此《张黑女墓志》已成为当时的常见碑拓,[52]甚至还成为书法比赛中的指定碑拓。[53]

此外,名家临摹强化了其经典地位。李瑞清(1867—1920)、曾熙(1861—1930)、胡小石(1888—1962)等承清代北碑正统对《张黑女墓志》所下功夫尤深,其临摹也成为珍贵的艺术收藏品,如曾熙和胡小石临帖分别藏常州博物馆和南京博物院。

作为魏碑经典的《张黑女墓志》还传播至域外。目前所知日本最早的印本为明治四十三年(1910)七条恺印本,现藏国家图书馆,版权页载“发行所:书道振兴会”。③此书道振兴会疑为成立于大正十三年(1924)的“大日本书道振兴会”。另有东京清雅堂昭和四年(1929)和昭和二十三年影印本,分藏日本国会图书馆和楠本文库。

康有为的书学理论奠定了其在魏碑中的经典地位,扩大了其在书法学界的影响;真正实现其由精英阶层走向普通民众的是众多的商业出版,商业出版的繁荣离不开民众书法学习和日用美学的需求,这都反映出社会思想革新下文化经典的下移及其与商业活动的互动。同时,文化精英也在不断产生新的文化经典,如名家临帖也逐渐成为新的收藏品,在商业驱动的助推下,随之而来的是新一轮的文化经典与民众日常生活的渗透与影响,这种文化经典生成与影响也是中国经典文化绵延不绝的体现。

结语

现仅存剪裱本的《张黑女墓志》在出土、著录、流传不详,甚至被质疑时,依然成功地“晋升”为魏碑经典,固然与其独特的书法特色密切相关,但更离不开当时的社会文化思潮与学术风气的转变、文化精英的推崇和商业化的运作。正是在这种动态的互动与演变中,其物质形态经历了由原拓剪裱本→刻本→印本→翻刻新石→新拓本的转变,墓志也由不闻于人的碑刻转为魏碑经典,受众从下层文人经由文化精英再到普通民众。同时,在文化精英的助推下其自身也成为建构新经典的一部分,如收藏于各大机构或现身于拍卖市场的名家临摹。探究《张黑女墓志》生成史的意义不仅在于其展示了学术风气、文化精英和商业运作与书法艺术间的互动与影响,还可藉此洞见在社会的动荡变革与学术思潮和文化思想的革新下书法经典绵延不绝的传承与魅力。

猜你喜欢

杂志排行

南京艺术学院学报(美术与设计)的其它文章

- 故宫博物院藏《阆苑女仙图》时代考证

- 本期名家 王克震

- 祭祀与生天:宋金墓葬的“香花供养”图像探讨 ①基金项目:国家社科基金项目《汉传佛教造像手印研究》(18CF186)阶段性研究成果。

- 从地下遗存看文明起源中的太阳鸟旋纹与太极图像渊源①基金项目: 甘肃省教育厅优秀研究生“创新之星” 项目《从恐惧宗教到宇宙宗教:道教起源中的信仰演变研究》(2022CXZX-009)阶段性研究成果。

- 史相之相:唐宋书学丛纂所存“笔法谱系”的后世赓续①基金项目:2021 年江苏省博士后科研资助项目(2021K247B)、2022 年教育部产学合作协同育人项目(220604092253455)的阶段性成果。

- “蜀中王维”与“江南王维”

—— 论北宋晚期收藏群体对王维画风的形塑①基金项目:国家社科基金艺术学西部项目《中国传统书画鉴藏心理机制研究:以马远绘画鉴藏为例》(20EF206)阶段性研究成果。